家族やパートナーから「いびきがうるさい」と指摘されたことはありませんか。いびきは単なる迷惑な音というだけではなく、体が発する危険なサインかもしれません。

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道」が狭くなることで発生します。なぜ上気道は狭くなるのでしょうか。

その背景には、肥満や飲酒などの生活習慣から骨格や加齢といったご自身ではどうにもできない要因まで、様々な原因が隠されています。

この記事では、いびきが鳴る基本的な仕組みから考えられる原因、そして放置するリスクについて詳しく解説します。

ご自身のいびきの原因を理解し、健やかな睡眠を取り戻すための一歩としましょう。

いびきはなぜ鳴るのか?音が発生する仕組み

いびきは睡眠中に喉の奥で発生する呼吸音の一種です。なぜ音が鳴るのか、その仕組みを理解することが、原因を探る第一歩となります。

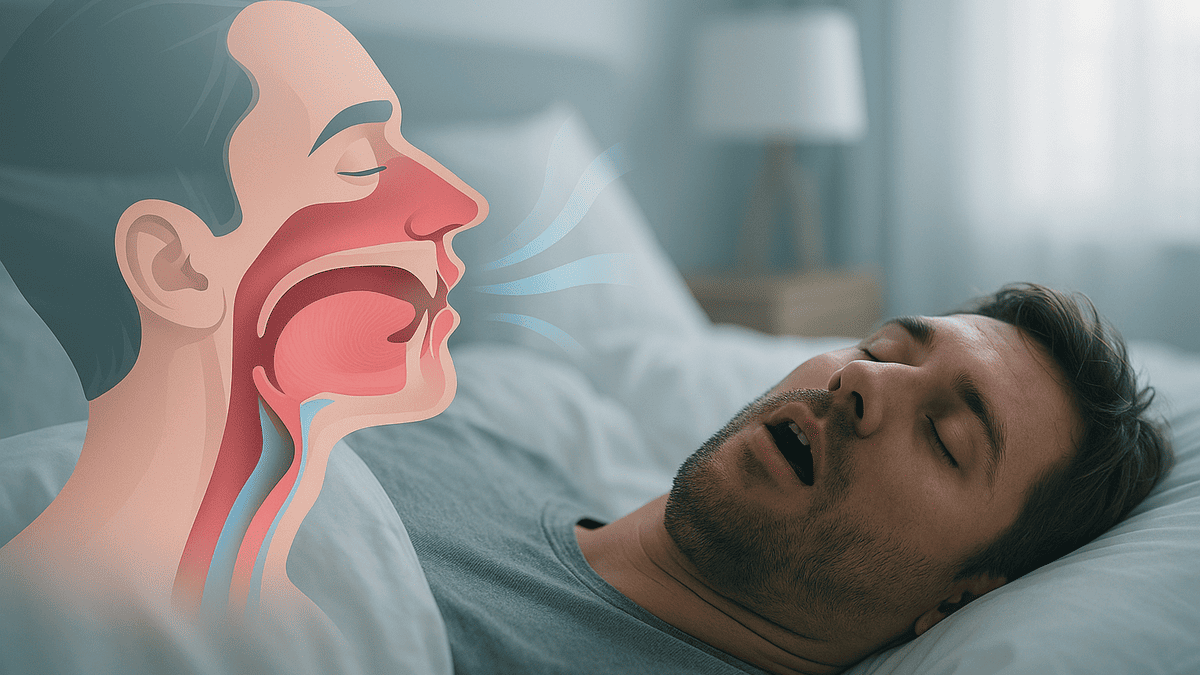

睡眠中の呼吸と空気の通り道「上気道」

私たちが呼吸をするとき、空気は鼻や口から入り、喉の奥を通って肺へと送られます。この鼻から喉の奥(喉頭)までの空気の通り道を「上気道」と呼びます。

起きている間は喉の周りの筋肉が緊張しているため、上気道は十分に開いています。しかし、眠ると全身の筋肉が緩み、上気道も自然と狭くなります。

上気道が狭くなるとなぜ音が出るのか

上気道が狭くなった状態で呼吸をすると、空気が通る際に喉の粘膜や舌の付け根(軟口蓋)が振動します。この振動によって生じる音が「いびき」です。

ホースの先を指でつぶすと水の勢いが強くなるように、狭い場所を空気が無理やり通ろうとすることで周囲の組織が震えて音が発生する、と考えると分かりやすいでしょう。

いびきの音が発生するまでの流れ

| 段階 | 状態 | 説明 |

|---|---|---|

| 1. 睡眠 | 全身の筋肉が弛緩 | 喉の周りの筋肉も緩み、重力で舌が喉の奥に落ち込みやすくなる |

| 2. 上気道の狭窄 | 空気の通り道が狭くなる | 肥満や骨格などの要因が加わると、さらに狭窄が強くなる |

| 3. 組織の振動 | 狭い気道を空気が通過 | 喉の粘膜や軟口蓋などが振動し、いびきの音が発生する |

いびきの音の種類と重症度の関係

いびきの音は、常に一定ではありません。「ガーガー」という大きな音や、「スースー」という静かな音、呼吸が止まった後に「グゴッ」と大きな音を立てる場合など様々です。

一般的に音が大きく、不規則で呼吸の停止を伴ういびきは、上気道の狭窄が強いことを示しており、注意が必要です。

いびきの主な原因 生活習慣が気道を狭くする

いびきの発生には、日々の生活習慣が大きく関わっています。気道を狭くする可能性のある習慣を見直し、改善することがいびき対策の基本です。

肥満と首周りの脂肪

体重が増加すると体全体に脂肪がつきますが、首周りや喉の内部にも脂肪が蓄積します。この脂肪が上気道を内側から圧迫し、空気の通り道を狭くします。

肥満はいびきや睡眠時無呼吸症候群の大きな危険因子の一つです。少しの減量でも首周りの脂肪が減り、いびきが改善することがあります。

アルコールの摂取と筋肉の弛緩

アルコールには筋肉を弛緩させる作用があります。就寝前に飲酒をすると喉の周りの筋肉が通常よりもさらに緩んでしまい、舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。

このことが上気道を塞ぎ、いびきをかきやすく、また悪化させる原因となります。

アルコールがいびきを誘発する作用

| 作用 | 喉への影響 |

|---|---|

| 筋弛緩作用 | 上気道を支える筋肉が緩み、気道が狭くなる |

| 鼻粘膜の充血 | 鼻の通りが悪くなり、口呼吸を誘発する |

| 睡眠の質の変化 | 眠りが浅くなり、呼吸が不安定になることがある |

喫煙による気道の炎症

タバコの煙に含まれる有害物質は、鼻や喉の粘膜に慢性的な炎症を引き起こします。炎症によって粘膜が腫れると空気の通り道が物理的に狭くなり、いびきの原因となります。

また、喫煙は睡眠の質自体を低下させることも知られています。

睡眠薬や精神安定剤の影響

一部の睡眠薬や精神安定剤にはアルコールと同様に筋肉を弛緩させる作用を持つものがあります。これらの薬を服用していると喉の筋肉が緩みやすくなり、いびきが悪化することがあります。

現在服用中の薬がある場合は自己判断で中止せず、医師に相談してください。

体格や骨格に由来するいびきの原因

生活習慣だけでなく、生まれ持った身体的な特徴がいびきの原因となることもあります。特にアジア人は欧米人に比べて骨格的にいびきをかきやすい傾向があります。

顎が小さい扁桃が大きいなどの身体的特徴

下顎が小さい、または後退している方は相対的に舌が喉の奥に収まるスペースが狭く、仰向けに寝ると舌が落ち込みやすくなります。

また、子どもの頃から扁桃腺(口蓋扁桃)やアデノイド(咽頭扁桃)が大きい場合も、物理的に気道を狭くする原因となります。

いびきにつながりやすい身体的特徴

- 下顎が小さい、後退している

- 首が短い、太い

- 扁桃腺が大きい

- 鼻中隔が湾曲している

加齢による筋力の低下

年齢を重ねると全身の筋力が低下するのと同様に、喉や気道を支える筋肉も衰えてきます。

筋力が低下すると睡眠中に上気道を十分に開いた状態に保つことが難しくなり、気道が狭くなりやすくなります。

このため、若い頃はいびきをかかなかった人でも、加齢とともにいびきをかくようになることがあります。

女性ホルモンといびきの関係

女性ホルモンの一種であるプロゲステロンには、上気道を開く筋肉の活動を活発にする働きがあります。そのため、女性は男性に比べていびきをかきにくい傾向があります。

しかし、女性ホルモンが減少する閉経後はこの働きが弱まるため、いびきをかきやすくなることが知られています。

年齢と性別によるいびきの傾向

| 年代・性別 | いびきの傾向 | 主な理由 |

|---|---|---|

| 若年〜中年男性 | いびきをかきやすい | 肥満、飲酒・喫煙習慣、骨格的な要因 |

| 若年〜中年女性 | 比較的かきにくい | 女性ホルモンの作用による |

| 更年期以降の女性 | いびきが増加する | 女性ホルモンの減少、加齢による筋力低下 |

子どものいびきに潜むアデノイド

子どものいびきの原因として特に多いのが、アデノイドや口蓋扁桃の肥大です。

これらは成長とともに小さくなることが多いですが、いびきがひどく、呼吸が苦しそうな場合は成長や発達に影響を及ぼす可能性もあるため、耳鼻咽喉科への相談を検討しましょう。

睡眠時の姿勢や環境が引き起こすいびき

毎日の寝方や寝室の環境も、いびきに影響を与える重要な要素です。少しの工夫で改善できることもあります。

仰向け寝といびきの関係性

仰向けで寝ると、重力の影響で舌の付け根(舌根)が喉の奥に沈み込みやすくなります。この舌根の沈み込みが上気道を狭くする直接的な原因となり、いびきを誘発します。

いびきをかく人の多くは、仰向け寝の時に特に音が大きくなる傾向があります。

枕の高さが気道に与える影響

枕の高さも重要です。枕が高すぎると首が圧迫されて気道が曲がり、狭くなってしまいます。

逆に枕が低すぎると頭が下がりすぎて顎が上がり、口が開きやすくなることで舌が喉に落ち込みやすくなります。

ご自身に合った高さの枕を選ぶことが大切です。

枕の高さと気道の状態

| 枕の高さ | 首・気道の状態 | いびきへの影響 |

|---|---|---|

| 高すぎる | 顎が引け、首が圧迫される | 気道が屈曲し、狭くなりやすい |

| 低すぎる | 頭が下がり、口が開きやすい | 舌が喉の奥に落ち込みやすい |

| 適切 | 自然な立ち姿勢に近いカーブを保つ | 気道が確保されやすい |

口呼吸が喉の乾燥と狭窄を招く

本来、呼吸は鼻で行うのが自然です。鼻炎やアレルギー、鼻中隔湾曲症などで鼻が詰まっていると無意識のうちに口呼吸になります。

口呼吸をすると喉が乾燥して炎症を起こしやすくなるほか、舌が喉に落ち込みやすくなるため、いびきの原因となります。

いびきが体に及ぼす危険なサイン

大きないびきは睡眠中に体が酸欠状態に陥っているサインかもしれません。放置すると様々な健康上の問題を引き起こす可能性があります。

睡眠の質の低下と日中の眠気

いびきをかいている間は呼吸がスムーズに行えていないため、脳や体が十分に休息できません。

この結果、睡眠時間が長くても眠りが浅くなり、日中に強い眠気や倦怠感、集中力の低下を感じることがあります。これは、睡眠の質が著しく低下している証拠です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)への移行

いびきの中でも特に注意が必要なのが、睡眠中に呼吸が何度も止まる「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」です。

大きないびきが突然止まり、しばらく静かになった後、あえぐように「ガッ」と大きな呼吸を再開する場合はSASの可能性が高いと考えます。この状態は体に大きな負担をかけます。

危険ないびきの特徴

- 毎晩、非常に大きないびきをかく

- いびきの途中で呼吸が止まっている

- 朝起きた時に頭痛やだるさがある

- 日中の眠気が非常に強い

高血圧や心臓病のリスク上昇

睡眠中に無呼吸状態になると、体は酸素不足を補おうとして心臓や血管に大きな負担をかけます。

この状態が毎晩繰り返されると交感神経が常に緊張した状態となり、高血圧を発症しやすくなります。

さらに長期的には不整脈、心筋梗塞、脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めることが分かっています。

SASが引き起こす可能性のある主な合併症

| 循環器系 | 代謝系 | その他 |

|---|---|---|

| 高血圧 | 糖尿病 | 日中の眠気による事故 |

| 不整脈 | 脂質異常症 | うつ病 |

| 心筋梗塞・狭心症 | – | – |

家庭でできるいびき対策とセルフチェック

専門的な治療が必要になる前にご自身の生活を見直したり、簡単な対策を試したりすることで、いびきが改善する場合があります。

まずは生活習慣の見直しから

いびきの原因として最も多いのは、肥満と飲酒です。適度な運動を取り入れ、バランスの取れた食事を心がけて減量に努めることが最も効果的ないびき対策の一つです。

また、就寝前の3〜4時間は飲酒を控える、禁煙するといったことも重要です。

横向き寝を促す工夫

仰向け寝がいびきの大きな原因となるため、横向きで寝る習慣をつけることが有効です。

抱き枕を利用したり、背中にクッションや丸めたタオルを置いたりして、自然と横向きを維持できるように工夫してみましょう。

寝具メーカーから横向き寝をサポートする枕なども販売されています。

市販のいびき対策グッズの効果と注意点

ドラッグストアなどでは鼻腔を広げるテープや、口を閉じるテープ、マウスピースなど、様々な対策グッズが販売されています。

鼻詰まりが原因のいびきには鼻腔拡張テープが有効な場合がありますが、効果には個人差があります。

特に自己流でマウスピースを使用すると、顎関節を痛める危険もあるため注意が必要です。

主な市販グッズと想定される効果

| グッズの種類 | 期待される効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| 鼻腔拡張テープ | 鼻の通りを良くする | 鼻詰まりが原因の場合に有効 |

| 口閉じテープ | 口呼吸から鼻呼吸へ促す | 鼻が詰まっている場合は使用できない |

| 市販のマウスピース | 下顎を前に出して気道を広げる | 歯並びや顎に合わないと逆効果になることも |

専門医への相談を考えるべきいびきの特徴

セルフケアを試しても改善しない場合や、ご家族から呼吸の停止を指摘された場合、日中の眠気がひどい場合は医療機関への相談を強く推奨します。

いびきは睡眠時無呼吸症候群という病気のサインかもしれず、適切な検査と治療が必要です。

いびきに関するよくある質問

最後に、患者様からよく寄せられるいびきに関する質問とその回答をまとめました。

- Q疲れているといびきをかきやすいのはなぜですか?

- A

強い疲労やストレスは筋肉の弛緩を促します。普段よりも体が疲れていると睡眠中に喉の周りの筋肉がより一層緩みやすくなり、気道が狭くなってしまうためいびきをかきやすくなります。

また、疲れから深い睡眠に入りやすくなることも関係しています。

- Qいびきは遺伝しますか?

- A

いびきそのものが直接遺伝するわけではありません。しかし、いびきの原因となる「骨格」や「体質」は親から子へ遺伝する可能性があります。

例えば顎が小さい、首が短いといった骨格的な特徴や、太りやすいといった体質が似ることで、親子でいびきをかきやすくなることはあります。

遺伝的要因と環境的要因

要因の種類 具体的な内容 遺伝的要因 骨格(顎の大きさ、首の長さ)、アレルギー体質、肥満になりやすい体質など 環境的要因 食生活、運動習慣、飲酒・喫煙の有無、睡眠環境など

- Q自分のいびきで起きてしまうことはありますか?

- A

基本的には自分のいびきの音で目が覚めることは稀です。

しかし、いびきが非常に大きい場合や、無呼吸状態から呼吸を再開する際の大きな音で、脳が覚醒して目が覚めてしまうことはあります。

これは、体が酸欠状態から回復しようとする防御反応の一つでもあります。

- Qどのような場合に医療機関を受診すべきですか?

- A

以下のような症状がある場合は、一度、睡眠外来や耳鼻咽喉科、呼吸器内科などの専門医に相談することをお勧めします。

問診や簡易検査、精密検査を通して、いびきの原因を正確に診断し、ご自身に合った治療法を提案します。

受診を推奨する主なサイン

- 家族から呼吸が止まっていると指摘された

- 日中、耐え難いほどの眠気がある

- 朝起きると、頭が痛い、熟睡感がない

- 生活習慣を改善してもいびきが良くならない

以上

参考にした論文

NISHINO, Takashi. Physiological and pathophysiological implications of upper airway reflexes in humans. The Japanese journal of physiology, 2000, 50.1: 3-14.

AYUSE, T., et al. Pathogenesis of upper airway obstruction and mechanical intervention during sedation and sleep. J. Dent. Sleep Med, 2016, 3: 11-19.

SUZUKI, Masaaki. Obstructive sleep apnea-consideration of its pathogenesis. Auris Nasus Larynx, 2022, 49.3: 313-321.

KITA, Hideo, et al. Effects of nasal continuous positive airway pressure therapy on respiratory parameters of upper airway patency in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Chest, 1998, 114.3: 691-696.

ISONO, Shiroh. Pathophysiology of Obstructive Sleep Apnea?. The Current State of Sleep Disordered Breathing in Japan and Around the World, 2025, 29.

SADAOKA, Tatsuya, et al. Sleep-related breathing disorders in patients with multiple system atrophy and vocal fold palsy. Sleep, 1996, 19.6: 479-484.

HANDA, Hiroshi, et al. Novel multimodality imaging and physiologic assessments clarify choke-point physiology and airway wall structure in expiratory central airway collapse. Respiratory care, 2012, 57.4: 634-641.

HORNER, Richard L. Pathophysiology of obstructive sleep apnea. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention, 2008, 28.5: 289-298.

NAKAYAMA, Hideaki. Sleep-Disordered Breathing Associated. The Current State of Sleep Disordered Breathing in Japan and Around the World, 2025, 193.

OKABE, Shinichi, et al. Role of Chemical Drive in Recuiting Upper Airway and Inspiratory Intercostal Muscles in Patients with Obstructive Sleep Apnea. American Review of Respiratory Disease, 1993, 147: 190-190.

KITAZAWA, Takayuki, et al. Snoring, obstructive sleep apnea, and upper respiratory tract infection in elementary school children in Japan. Sleep and Breathing, 2024, 28.2: 629-637.