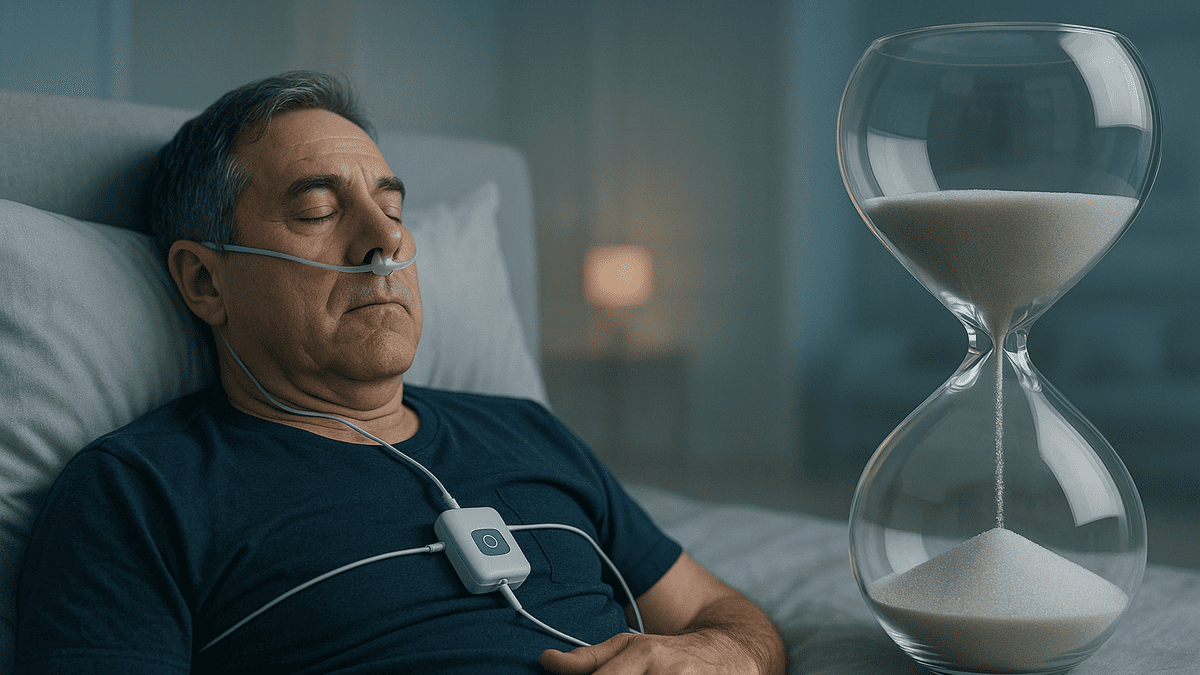

「いびきがうるさい」「日中いつも眠い」。これらは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の典型的な症状ですが、その裏には命に関わる深刻なリスクが潜んでいます。

この病気を放置すると、寿命が縮む可能性があるという事実をご存じでしょうか。

この記事では睡眠時無呼吸症候群が死亡率に与える影響や、命を脅かす合併症のリスクについて、科学的なデータに基づいて詳しく解説します。

ご自身の健康と未来のために正しい知識を身につけましょう。

睡眠時無呼吸症候群と死亡率の衝撃的なデータ

睡眠時無呼吸症候群を単なる「いびき」の問題と軽視してはいけません。国内外のさまざまな研究が、この病気と死亡率との間に明確な関連があることを示しています。

海外の長期追跡研究が示すリスク

海外で行われた大規模な追跡研究では睡眠時無呼吸症候群を治療せずに放置したグループの死亡率が、治療を受けたグループや健常者と比較して著しく高いことが報告されています。

特に重症の患者さんにおいてはそのリスクが数倍にも跳ね上がることが分かっており、この病気の危険性を物語っています。

重症度別に見る生存率の違い

睡眠時無呼吸症候群の重症度は1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数を示すAHI(無呼吸低呼吸指数)によって分類します。

研究によると、このAHIが高いほど、つまり重症であるほど長期的な生存率が低下する傾向にあります。

AHIと心血管疾患による死亡リスク

| 重症度 | AHI(回/時間) | 健常者との比較リスク |

|---|---|---|

| 軽症 | 5~14 | ほぼ変わらない |

| 中等症 | 15~29 | 約2倍 |

| 重症 | 30以上 | 約5倍 |

なぜ放置すると危険なのか

睡眠中に呼吸が止まることで生じる「低酸素状態」と、呼吸を再開するために起こる「覚醒反応」。この二つが夜通し繰り返されることが、心臓や血管、脳に計り知れないほどのダメージを与え続けます。

この慢性的な負担の蓄積がさまざまな深刻な病気を誘発し、最終的に寿命を縮める原因となるのです。

寿命を縮める合併症のリスク

睡眠時無呼吸症候群が直接の死因となることはまれですが、命に関わるさまざまな合併症の引き金となります。これらの病気は、静かに、しかし確実に体を蝕んでいきます。

心臓への負担と心血管系疾患

低酸素状態に陥ると体は酸素を全身に届けようとして心拍数を上げ、血圧を上昇させます。

この状態が毎晩繰り返されることで心臓は常にオーバーワークを強いられ、心不全や心筋梗塞、狭心症といった心血管系の病気を発症するリスクが著しく高まります。

SASが引き起こす主な心血管系疾患

| 疾患名 | リスクが高まる理由 | 主な症状 |

|---|---|---|

| 心不全 | 心臓のポンプ機能の低下 | 息切れ、むくみ |

| 心筋梗塞 | 心臓の血管が詰まる | 激しい胸の痛み |

| 不整脈 | 心臓のリズムの乱れ | 動悸、めまい |

脳卒中(脳梗塞・脳出血)の危険性

血圧の急激な変動や血液がドロドロになる状態は、脳の血管にも深刻な影響を及ぼします。

血管が詰まる「脳梗塞」や血管が破れる「脳出血」といった脳卒中は突然発症し、命を奪うだけでなく、重い後遺症を残す可能性のある恐ろしい病気です。

高血圧と動脈硬化の進行

睡眠時無呼吸症候群の患者さんの多くが高血圧を合併しています。夜間の血圧上昇が慢性化し、日中の血圧も高いままになるためです。

高血圧は血管の内壁を傷つけ、動脈硬化を促進します。この動脈硬化が心筋梗塞や脳卒中の根本的な原因となります。

なぜSASは深刻な病気を引き起こすのか

いびきをかいて寝ているだけなのに、なぜこれほど深刻な事態につながるのでしょうか。その背景には睡眠中に体内で起きている異常な反応があります。

睡眠中の慢性的な低酸素状態

呼吸が止まると血液中の酸素濃度が低下します。この低酸素状態は全身の細胞にとって大きなストレスです。

特に多くの酸素を必要とする心臓や脳の細胞はダメージを受けやすく、機能不全に陥る原因となります。

低酸素が身体に与える影響

| 影響を受ける臓器 | 具体的な影響 | 結果として起こりうること |

|---|---|---|

| 心臓 | 心筋への負担増大 | 心不全、心筋梗塞 |

| 脳 | 脳細胞へのダメージ | 認知機能低下、脳卒中 |

| 血管 | 内皮細胞の機能障害 | 動脈硬化の促進 |

交感神経の異常な興奮

体は低酸素状態を生命の危機と判断し、体を活動モードにする交感神経を興奮させます。この反応により、心拍数や血圧が急上昇します。

本来睡眠中は体を休める副交感神経が優位になるべき時間帯に、アクセルを踏み続けているような状態が続くのです。

睡眠の分断がもたらす身体への影響

無呼吸から回復するために脳は一瞬覚醒します。この短い覚醒が一晩に何十回、何百回と繰り返されることで深い睡眠が奪われます。

深い睡眠中に分泌される成長ホルモンなどが不足し、日中の疲労回復や体の修復が十分に行われなくなり、免疫力の低下や生活習慣病の悪化につながります。

突然死との関連性について

睡眠時無呼吸症候群は夜間の突然死のリスクを高めることも指摘されています。安心して眠るべき夜が命の危険と隣り合わせの時間になってしまうのです。

夜間に起こる致死性不整脈

低酸素状態と交感神経の過剰な興奮は心臓のリズムを司る電気系統に異常をきたし、致死性の重篤な不整脈(心室頻拍や心室細動など)を誘発することがあります。

これが睡眠中の突然死の直接的な原因となるケースが少なくありません。

心筋梗塞のリスク増大

睡眠時無呼吸症候群の患者さんは明け方から早朝にかけての時間帯に心筋梗塞を発症するリスクが高いことが知られています。

この時間帯は体の状態が大きく変動しやすく、SASによる負担が重なることで心臓の血管が詰まりやすくなるためと考えられています。

時間帯別リスク要因

| 時間帯 | 身体の状態 | SASによる追加リスク |

|---|---|---|

| 夜間~深夜 | 副交感神経が優位(本来) | 低酸素による交感神経の興奮 |

| 明け方~早朝 | 交感神経へ切り替わる | 血圧・心拍数の急上昇 |

早期発見・早期治療の重要性

これらの深刻な事態を避けるためには、いびきや日中の眠気といったサインに気づいた時点で速やかに専門医に相談し、検査を受けることが何よりも重要です。

早期に発見し、適切な治療を開始することで突然死のリスクを大幅に減らすことができます。

治療による死亡率の低下効果

睡眠時無呼吸症候群は恐ろしい病気ですが、適切な治療を行うことで、そのリスクを健常者と変わらないレベルまでコントロールすることが可能です。

CPAP療法がもたらす生存率の改善

CPAP(シーパップ)療法は睡眠中の気道を確保し、無呼吸を防ぐ最も効果的な治療法です。

多くの研究でCPAP療法を適切に行うことで心血管疾患による死亡率が大幅に低下し、生存率が劇的に改善することが証明されています。

治療群と非治療群の比較データ

重症のSAS患者さんを対象とした研究では、CPAP治療を受けたグループの生存率が治療を受けなかったグループに比べて明らかに高いという結果が出ています。

治療を受けなかったグループの死亡率は健常者や治療を受けたグループの数倍に達することもあります。

8年間の追跡調査における生存率比較

| グループ | 生存率(推定) |

|---|---|

| 健常者 | 約96% |

| SAS患者(CPAP治療あり) | 約95% |

| SAS患者(治療なし) | 約60% |

治療は未来への投資

CPAP治療は毎晩装置を装着する必要があり、慣れるまでは大変かもしれません。しかしそれは単に今夜の睡眠を快適にするためだけのものではありません。

将来の深刻な病気を予防し、健康な寿命を延ばすための自分自身と家族に対する最も価値ある投資なのです。

あなたは大丈夫?寿命に関わるリスクセルフチェック

ご自身の状態に不安を感じたら以下の項目をチェックしてみましょう。当てはまるものが多いほど専門医への相談が必要です。

いびきや日中の眠気以外のサイン

典型的な症状以外にもSASを示唆するサインは隠されています。

- 夜中に何度も目が覚める(特に息苦しさで)

- 起床時の頭痛や口の渇き

- 集中力や記憶力の低下

肥満度(BMI)と生活習慣の確認

肥満はSASの最大のリスク要因です。ご自身のBMI(体重kg ÷ (身長m × 身長m))を計算してみましょう。

25以上の方は注意が必要です。また、飲酒や喫煙の習慣もリスクを高めます。

リスクを高める生活習慣

| 習慣 | SASとの関連 |

|---|---|

| 肥満(特に首周りの脂肪) | 上気道を物理的に狭くする |

| 就寝前の飲酒 | 喉の筋肉を弛緩させ、気道を塞ぎやすくする |

| 喫煙 | 気道の炎症を引き起こし、腫れさせる |

家族からの指摘を軽視しない

「いびきが止まっていたよ」「呼吸が苦しそうだった」といった家族からの指摘は本人では気づくことのできない重要な情報です。

単なる癖だと片付けずに真摯に受け止め、受診のきっかけとすることが大切です。

よくある質問

最後に、睡眠時無呼吸症候群の寿命やリスクに関して患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- Q治療すれば寿命は元に戻りますか?

- A

一度傷ついた血管などが完全に元に戻るわけではありませんが、CPAP療法などで適切に治療を継続すれば将来の合併症リスクや死亡率を健常者とほぼ同レベルまで下げることが可能です。

治療を始めるのに遅すぎることはありません。

- Q軽症でも治療は必要ですか?

- A

軽症であっても高血圧や糖尿病などの合併症がある場合や日中の眠気が強い場合は、治療を検討することが強く推奨されます。

放置すれば将来的に重症化したり合併症が進行したりする可能性があります。医師と相談し、ご自身に合った方針を決めることが重要です。

- Q治療をやめたらリスクは再び高まりますか?

- A

はい、高まります。

CPAP療法は病気の原因そのものを治す根治療法ではなく、症状をコントロールする対症療法です。

自己判断で治療をやめてしまえば体は元の無呼吸状態に戻り、合併症や死亡のリスクも再び上昇します。健康を維持するためには、継続的な治療が大切です。

以上

参考にした論文

KASAI, Takatoshi, et al. Prognosis of patients with heart failure and obstructive sleep apnea treated with continuous positive airway pressure. Chest, 2008, 133.3: 690-696.

HAMAOKA, Takuto, et al. Different prognosis between severe and very severe obstructive sleep apnea patients; Five year outcomes. Journal of Cardiology, 2020, 76.6: 573-579.

TAKAMA, Noriaki; KURABAYASHI, Masahiko. Influence of untreated sleep-disordered breathing on the long-term prognosis of patients with cardiovascular disease. The American journal of cardiology, 2009, 103.5: 730-734.

NAKAMURA, Kei, et al. Survival benefit of continuous positive airway pressure in Japanese patients with obstructive sleep apnea: a propensity-score matching analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2021, 17.2: 211-218.

MARIN-OTO, Marta; VICENTE, Eugenio E.; MARIN, Jose M. Long term management of obstructive sleep apnea and its comorbidities. Multidisciplinary respiratory medicine, 2019, 14: 1-9.

NISHIHATA, Yosuke, et al. Continuous positive airway pressure treatment improves cardiovascular outcomes in elderly patients with cardiovascular disease and obstructive sleep apnea. Heart and vessels, 2015, 30: 61-69.

SAITO, Tsunenori, et al. Effects of long-term treatment for obstructive sleep apnea on pulse wave velocity. Hypertension Research, 2010, 33.8: 844-849.

NAKAMURA, Hiroshi, et al. A retrospective analysis of 4000 patients with obstructive sleep apnea in Okinawa, Japan. Sleep and Biological Rhythms, 2009, 7: 103-112.

TAKAHASHI, Naomi, et al. Association between nonrestorative sleep status and sleep apnea syndrome: A cross-sectional and longitudinal study using health check-up and health insurance claims data in Japan. Respiratory Investigation, 2025, 63.5: 771-779.

KENDZERSKA, Tetyana, et al. Untreated obstructive sleep apnea and the risk for serious long-term adverse outcomes: a systematic review. Sleep medicine reviews, 2014, 18.1: 49-59.