睡眠中にいびきや呼吸停止が目立つと日中の眠気や集中力の低下を招く恐れがあります。こうした睡眠時無呼吸症候群はCPAPと呼ばれる機器を用いる治療が知られています。

CPAPを導入して毎晩使用することは症状を和らげるだけでなく心身の健康を守るうえでも大切です。

ここでは治療を続けたいと考える方に向けてCPAPの基本から具体的な操作方法、注意点までを詳しく解説いたします。

睡眠時無呼吸症候群とCPAP治療の概要

睡眠時に呼吸が何度も止まったり弱くなったりする睡眠時無呼吸症候群は生活習慣病や心血管疾患との関連が報告されています。

夜間の酸素不足だけでなく、体内のさまざまな働きにも影響を及ぼす可能性があるため早めに受診して原因を探り、適切に治療を行うことが重要です。

CPAP治療はこうした症状を持つ方に対して使用する方法として広く知られています。

睡眠時無呼吸症候群の特徴

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸の停止や低呼吸(弱い呼吸)が繰り返される状態を指します。明らかな特徴として以下のような傾向がよく見られます。

- 睡眠中の大きないびき

- 夜間の頻繁な呼吸停止

- 日中の強い眠気や疲労感

- 朝起きたときの頭痛や口の渇き

- 集中力の低下や気分の落ち込み

呼吸が止まる原因には肥満やあごの形態、鼻づまりなど多様な因子が関わります。

長期的にみると高血圧、動脈硬化、心疾患などにつながるケースもあるため、早めの対応が大切です。

CPAP治療のメリットと目的

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)は就寝時に持続的に空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ治療方法です。

無呼吸症候群の機械として代表的であり、以下のような目的やメリットがあります。

- 空気圧で上気道を広げ気道閉塞を防ぐ

- 睡眠の質を向上させ日中の眠気を軽減する

- 血圧や心臓への負担を減らし合併症リスクの低減を図る

- いびきを軽減し、家族や周囲への負担を減らす

CPAPは睡眠時無呼吸症候群の治療で多くの患者が利用しており、継続的に使用することで快適な睡眠を目指せます。

睡眠時無呼吸症候群の機械の必要性

睡眠時無呼吸症候群の機械という言葉を耳にしたとき、最初は大げさだと感じるかもしれません。

しかし夜間の無呼吸を適切に管理するためには一定の空気圧を継続的に気道へ送る手段が欠かせません。

口腔内装置や外科手術など他の方法もありますが、CPAPは多くの患者で高い効果が認められており、無呼吸を改善するうえで重要な選択肢です。

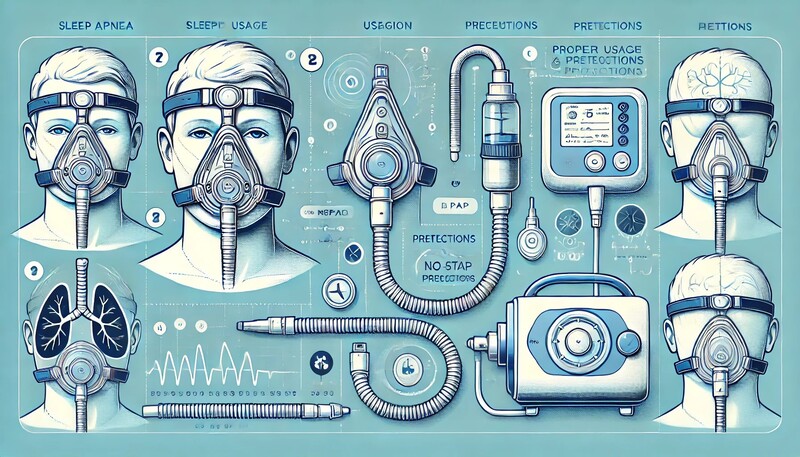

CPAP機器の基本構造としくみ

CPAPを初めて利用する方にとって機械の構造やしくみを知ることは不安解消につながります。

CPAP装置は大きく分けて本体、ホース、マスクから構成され、どれも日々の治療に欠かせません。

自宅に設置する際は取り扱いが簡単で無理なく操作できるように機器の配置や取り扱い方を理解しておくと安心です。

CPAP本体の概要

CPAP本体は空気を送り出すモーターや空気圧を調整する機能を搭載しています。コンパクトなものが主流で自宅でもスペースを取らずに使用可能です。

本体には加湿器機能を備えたものもあり、乾燥や喉の違和感を緩和するのに役立ちます。

自動調整機能を備えているモデルでは睡眠中の呼吸状態にあわせて圧力を変化させることもできます。

CPAP本体に搭載されている主な機能

| 機能 | 役割 |

|---|---|

| 空気圧調整 | 使用者の呼吸状態に応じて適切な圧力を供給する |

| 加湿器 | 乾燥を防ぐために空気に適度な湿度を加える |

| データ記録 | 使用時間や圧力設定、呼吸状態などの情報を記録して活用する |

| 自動オン・オフ | マスクを装着すると自動で機器が作動し、外すと停止する |

ホースとマスクの特徴

CPAP本体から送り出された空気はホースを通り、マスクを介して気道へ届きます。

ホースは十分な長さが確保されているため寝返りを打っても絡みにくい工夫がされています。

マスクの形状は主に鼻に当てるタイプ(鼻マスク)、鼻と口を覆うタイプ(フルフェイスマスク)などがあります。

それぞれの長所や装着感は異なるため、自分に合ったものを選ぶと治療が続けやすくなります。

無呼吸に対応した機械の圧力調整

CPAPでは空気圧によって気道を開きますが、どの程度の圧力が必要かは個人差があります。医師や睡眠専門医療機関での検査結果に基づき、自分に合った適正な圧力を設定することが重要です。

使用者の体格や気道形状、寝姿勢によって適切な圧力が変わるため導入時は測定機関でしっかり調整し、その後も眠りの質や不調の有無に応じて再調整します。

- 気道の形状

- 体重や肥満度

- 睡眠姿勢(仰向け、横向きなど)

- 鼻詰まりなどの有無

身体の変化があった場合や定期検診の結果を踏まえて必要に応じた圧力の見直しを行いましょう。

CPAP機器の使い方: 初期導入から基本操作まで

治療を始めたばかりの方は「無呼吸症候群の機械を本当に上手に扱えるだろうか」と不安を抱くことが多いです。

初期導入時には医療スタッフから扱い方や注意事項について説明を受けますが、いざ自分一人で装着するとわからない点が出てくるかもしれません。

ここでは基本操作と日常的に押さえておくべきポイントをまとめます。

初期導入時の準備と流れ

医療機関や専門の業者を通じてCPAPを導入する流れはおおまかに以下のとおりです。

必要な書類や検査日程などもあるため医師やスタッフと協力しながら進めることが大切です。

- 医療機関で睡眠検査を行い、睡眠時無呼吸症候群の状態を確認

- 検査結果に基づき、CPAP治療の適応があるかどうかを医師が判断

- CPAP装置の選定やマスクフィッティングを実施

- 実際に機器を自宅に持ち帰り、装着方法や操作方法の練習

- 定期的に医療機関を受診し、使用状況や圧力設定を確認・調整

適切な流れで導入することでスムーズに治療を開始できます。焦らず一歩一歩理解を深めると後から混乱しにくくなります。

導入時の留意点

- 睡眠検査で客観的に無呼吸の程度を把握する

- 自身の生活パターンや体質に合ったマスク選びを行う

- 早期の段階で使用方法に慣れてしまうと負担が減る

- 質問や疑問はその都度医療スタッフに相談する

機器のスイッチの入れ方と空気圧の確認

CPAPの電源を入れる際は本体のコンセントがきちんと差し込まれているかを確認します。

多くの機器ではマスクを装着すると自動で送風が始まる機能が備わっていますが、手動で操作する場合は本体の電源ボタンを押すだけで稼働します。

動作音が気になる方は機器の配置場所を変えたり、消音性に優れた機器を選んだりと工夫ができます。

CPAPを使用する際の基本操作チェックリスト

| 項目 | チェック内容 |

|---|---|

| 電源の確認 | コンセントが抜けていないか、本体が接続されているか |

| マスク装着 | 鼻や口周辺から空気漏れがないか |

| 圧力の設定 | 医師から指示された数値または自動設定が適切に作動しているか |

| 加湿器の水の補充 | 必要量の水を入れて適切に動作しているか |

| 表示画面の確認 | 空気漏れや異常表示が出ていないか |

基本操作を覚えれば日常的なセットアップがスムーズになります。

何らかのエラー表示が出た場合は説明書を確認するか医師や業者に連絡してください。

初期段階の慣れと睡眠環境の整え方

CPAPを使用するとはじめはマスク装着による圧迫感や本体の機械音に慣れないことが多いです。

慣れるためには就寝前にマスクをつけて数分リラックスしてみるなどの時間をとりましょう。

乾燥が気になる方は加湿器機能を適切に調整したり、鼻腔を保湿するスプレーなどを活用したりすると快適さが増します。

- ベッド周りはできるだけ整頓して寝返りしやすいようにする

- ホースを動かしやすいようにタオルなどで固定する方法を検討する

- 寝室の温湿度を快適に保つようエアコンや加湿器を活用する

寝つきにくいと感じる時はマスクをしながらできる呼吸法を試してみるのも一案です。

深呼吸をゆっくり行い、全身の筋肉を緩めるよう意識すると落ち着きやすくなります。

CPAPマスクの選び方と装着時のコツ

CPAP治療の快適性はマスクの選び方が大きく左右します。鼻だけに装着するタイプか、鼻と口を覆うタイプか、素材はシリコンか布かなど特徴はさまざまです。

自分の顔立ちや鼻の通り具合に合わないマスクを選ぶと空気漏れや睡眠中の不快感につながりやすいです。

選択肢をじっくり比較して最適なものを選ぶと継続して使いやすくなります。

自分に合ったマスクを見つける手順

マスクは複数の種類が用意されています。主な判断基準は「鼻マスク」か「フルフェイスマスク」かですが、それに加えてクッションの素材やサイズ、ストラップの位置など細かい違いがあります。

顔の形や皮膚の敏感さに合わせて試着して装着感を確認しましょう。

医療機関や専門スタッフに相談すると、より客観的なアドバイスを得やすくなります。

代表的なマスクタイプと特徴

| マスクタイプ | 特徴 | 向いているケース |

|---|---|---|

| 鼻マスク | 鼻のみを覆うタイプ | 口呼吸が少なく、鼻通りが良い人 |

| フルフェイスマスク | 鼻と口を両方覆うタイプ | 鼻づまりがある、口呼吸の多い人 |

| ノーズピロー型 | 鼻腔に直接差し込むクッションが特徴 | 鼻の周囲への圧迫感を軽減したい人 |

| オーラルマスク | 口だけを覆うタイプ | 鼻閉が強く、口呼吸中心の人 |

装着時に気をつけたいポイント

マスクを正しく装着しないと空気漏れや皮膚への圧迫トラブルが起きる可能性があります。

マスクを装着する際は鼻や口まわりに隙間が生じないよう調整してください。ストラップを締めすぎると血流が滞りやすくなり、逆に緩すぎると空気漏れが起こります。

就寝前に鏡で確認したり、慣れるまでは数分ほど動いてみて装着感を確かめましょう。

マスクの手入れと清潔さの保ち方

マスクは皮膚と直接接触するため清潔に保つことが大切です。

毎日使うものなので汚れや皮脂が付着しやすく、放置すると雑菌が繁殖して肌トラブルや悪臭の原因になる恐れがあります。

水洗いが可能な部分はぬるま湯で洗い、軽く拭き取って乾燥させると衛生的です。風通しの良い場所で十分に乾かすと使用時の不快感が減ります。

- マスク内側のシリコン部分は擦りすぎない

- 中性洗剤を使用する場合はよくすすぐ

- 洗った後は直射日光を避けて自然乾燥

- 毎日のお手入れで常に清潔な状態を保つ

マスク手入れの頻度

- 毎日:マスクの内側・クッション部分の水洗い

- 週1回:ストラップやヘッドギアを外して全体を洗浄

- 月1回:全体の点検と傷や劣化の有無を確認

トラブルシューティングとメンテナンス

CPAP治療を続けると空気漏れや鼻づまり、機器のエラーなど何らかのトラブルに遭遇することがあります。

こうした問題に対して迅速に対応できれば治療の中断を防ぎやすくなります。

日ごろからメンテナンスを怠らず、小さな異変に気づいたら早めに対処を考えることがスムーズな治療継続につながります。

空気漏れに対処する方法

空気漏れはマスクが顔にフィットしていない場合や経年劣化によるクッションの硬化が原因です。

顔に跡がつくほどストラップを強く締めても漏れが改善しないときは別のサイズやタイプのマスクを検討したほうが良いでしょう。

空気漏れが発生しやすい原因と対策

| 原因 | 主な対策 |

|---|---|

| マスクのサイズ不適合 | より大きいまたは小さいサイズへの切り替えを検討 |

| クッションの劣化 | クッション部分のみ交換できるなら早めに交換 |

| ストラップの締め付け具合が不適切 | 適切なテンションを保ちつつ装着し定期的に点検 |

| 横向き寝や寝返りの激しさ | ホースの通し方や寝具の配置を工夫し、マスクズレを防ぐ |

鼻づまり・口呼吸が気になる場合

CPAPを使い始めると鼻づまりや口呼吸が気になる方がいます。

もともとアレルギー性鼻炎がある場合や寝ている間に口が開いてしまう癖がある場合はフルフェイスマスクへの変更や鼻腔を清潔に保つための洗浄が役立ちます。

どうしても口呼吸を止められない場合は口呼吸を想定したマスク選択を考えましょう。

- 鼻うがいや点鼻薬で鼻腔の通りを改善

- 就寝前に鼻腔を温める、蒸気吸入で粘膜を潤す

- 加湿器機能を強めにして乾燥を軽減する

箇条書きで試すと良い対処法

- タオルを少し湿らせて枕元に置き、鼻の粘膜を保護

- 無呼吸の機械に搭載された加湿器レベルをこまめに調整

- マウステープなどで口呼吸を防ぎ、鼻呼吸を促す

機器の清掃とメンテナンス頻度

CPAP本体やホース、マスクは定期的に掃除しないとホコリや汚れがたまり動作不良を起こしやすくなります。

本体のフィルターは定期的に確認して目詰まりがあれば交換します。

ホース内部は湿気がたまりやすく、カビの温床となるリスクもあるため、丁寧に洗って干すことが重要です。

保守業者との連携と定期検診の大切さ

CPAP治療では利用者と機器の保守管理を行う業者や医療機関との連携が欠かせません。

定期的に機器の動作確認や圧力の測定を行うことで不具合やトラブルを最小限に抑えられます。特にフィルターやマスクのクッション部分は消耗品なので、一定期間ごとに交換する必要があります。

使用状況や体調の変化を把握するためにも受診の際には医師やスタッフにこまめに相談してください。

CPAP治療と生活習慣の改善

CPAP治療は機器を使って気道を確保する方法ですが、それだけでなく生活習慣を見直すことも重要です。

なぜなら肥満や飲酒、喫煙などが原因で睡眠時無呼吸症候群が悪化するケースもあるからです。

食事や運動をはじめとする日常の習慣を意識することでCPAP治療の効果をさらに高めることが期待できます。

食事面のポイント

食生活は体重増加だけでなく、鼻や喉の粘膜状態にも影響を与えます。

高カロリーのものを摂りすぎると肥満を招き、寝ている間の気道狭窄リスクが高まります。

塩分を控えめにして野菜やタンパク質をバランスよく摂取することで日中の疲労感や肥満対策がしやすくなります。

就寝前の過度な飲食や水分摂取は夜間のトイレ起きや胃腸の負担につながり、睡眠の質を落とす恐れがあるため避けたいところです。

肥満と睡眠時無呼吸症候群の関連

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 肥満度(BMI) | BMI値が高いと首や喉周りに脂肪が蓄積し気道を狭める可能性がある |

| 体重の増減 | 体重が増えるほど無呼吸発作の回数や重症度が上がりやすい |

| 生活習慣 | 食事内容や運動不足、飲酒・喫煙などが肥満と睡眠障害を助長する |

| CPAPの効果 | 食事や運動の改善で減量を進めるとCPAPの必要圧力が下がる場合がある |

適度な運動と睡眠の質の関係

適度な運動は筋力アップだけでなく、呼吸機能の向上や体脂肪の減少など睡眠時無呼吸症候群の悪化を予防する効果が見込めます。

ウォーキングや軽いストレッチなどの有酸素運動を習慣化すると心身の状態が安定し、CPAPを使用したときの睡眠の質向上にもつながります。

激しい運動をいきなり行う必要はなく、自分が続けやすい内容から取り組んでみてください。

- 散歩やウォーキング(20〜30分程度)

- スロージョギングやサイクリング

- 軽い筋トレやストレッチ

箇条書きで示す運動を続けるコツ

- 毎日でなくとも週に数回、少しずつ継続

- 無理のない負荷設定で習慣化

- テレビを見ながらの筋トレなど楽しみを組み合わせる

アルコールや喫煙習慣の見直し

飲酒は筋肉の弛緩を促して上気道の閉塞を助長しやすくなります。特に就寝直前の飲酒は寝つきがよくなる一方で、睡眠の後半に無呼吸が悪化する可能性があるため注意が必要です。

タバコの煙は喉の粘膜を刺激し、炎症や腫れを起こしやすくなることが知られています。

CPAP治療を行うならばアルコールや喫煙習慣の見直しが大切です。

ストレス管理とリラックス方法

ストレスが続くと体が緊張状態となり、睡眠の質が低下することも考えられます。

CPAP機器を使用していても寝付きが悪くなったり夜中に何度も目が覚めたりするケースがあります。

軽い読書や入浴、深呼吸など、精神的なリラックスを促す習慣を見つけると、治療の効果をより感じやすくなるでしょう。

CPAP治療に関するよくある疑問と解消法

CPAP治療には多くのメリットがありますが、初期費用やメンテナンスなど気になる点も多いはずです。

ここでは多くの方が抱く疑問に焦点をあてて、その解消につながる考え方を紹介します。

治療費用と保険の取り扱い

CPAP治療は保険診療で受けられるケースが多く、一定の条件を満たせば3割負担などで費用を抑えられます。

ただし、初回の睡眠検査費用や診察費用などは別途必要になります。詳しくは医師や医療機関のスタッフに相談すると正確な情報を得やすいです。

自己判断で導入を見送るより、一度相談して費用対効果を確認するほうが安心できます。

保険適用の条件と自己負担の目安

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 保険適用の条件 | 睡眠時無呼吸症候群と診断された患者 |

| 継続受診の必要性 | 定期的な受診で治療管理を受ける |

| 自己負担割合 | 通常は3割負担(年齢や所得により変動あり) |

| その他の費用 | 睡眠検査、マスク交換費用など個別に発生 |

機器の騒音や違和感への対応

CPAP本体からの動作音は個人差はあるものの、最初は気になる場合があります。

騒音レベルが小さめの機種を選ぶか、設置場所を工夫してできるだけベッドから離す方法も考えられます。

圧力の違和感に慣れるまで時間がかかる方もいますが、徐々に慣れていくケースが大半です。

どうしても不快感が強い場合は圧力設定やマスク形状を見直すと改善が期待できます。

箇条書きで機器音の対処法

- 本体をベッド下に置き、騒音を吸収する

- 防音シートや吸音マットで音を和らげる

- 耳栓を活用して眠りを妨げにくくする

長期使用による身体への影響

CPAPは長期的な使用が前提となる治療ですが、身体への悪影響は少ないとされています。

むしろ無呼吸を放置するリスクのほうが高く、心疾患や糖尿病などの合併症リスクが高まる恐れがあります。

CPAPの継続で血中酸素レベルが改善し、日中の活動性が向上するなどのメリットを得る方も多いです。

緊急時や旅行時の対応

停電時や電源確保が難しい状況ではCPAPを使えないため、万が一のために予備電源やバッテリーの準備を検討すると安心です。

出張や旅行時には機器の持ち運びが必要ですが、コンパクトサイズの機器やバッテリー付きモデルを選ぶと移動が負担になりにくいです。

海外旅行の場合は電圧やプラグ形状の違いにも注意が必要です。

CPAP治療を続けるためのポイント

CPAP治療は効果が高いものの、日々の装着やメンテナンスが伴うため、途中で挫折してしまう方もいます。

効果を実感するにはある程度の期間が必要で、生活習慣の見直しやモチベーション維持も課題となります。

治療を継続するためのポイントをおさえておくと睡眠時無呼吸症候群の改善に向けて前向きに取り組みやすくなります。

日々の使用状況の記録と客観的なデータの活用

多くのCPAP機器には使用時間や空気漏れの有無、無呼吸指数などを記録する機能があります。

記録されたデータを医療機関でチェックすれば、自分がどのくらい使用できているか客観的に把握できます。

治療の継続率や無呼吸の回数が減っていく変化が目に見てわかるとモチベーションアップにつながりやすいです。

データ管理でわかる主な項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| AHI(無呼吸低呼吸指数) | 1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数 |

| CPAP使用時間 | 実際にCPAPを装着していた時間 |

| マスクフィット | 空気漏れの程度や装着の適切さを数値化したもの |

| 圧力の変化 | 自動調整機能がある場合の圧力の推移 |

定期的な受診と医師・スタッフへの相談

無呼吸の機械を使う以上は定期的に医療機関で状態をチェックする習慣が欠かせません。

使用による改善状況や新たな問題点、日中の眠気の度合いなどを医師やスタッフに伝えることで設定の見直しや別のマスクの提案などを受けられます。

疑問点があれば遠慮なく相談して治療効果を維持し続ける環境を整えましょう。

- 使用状況を記録し、具体的な数値を共有する

- 体重増減や生活習慣の変更点をあわせて報告する

- マスクやホースなどの消耗具合もチェックしてもらう

CPAP利用者同士の情報共有

同じようにCPAPを利用している人と情報を共有すると解決策が見つかりやすい場合があります。

マスクのフィット感を高める工夫や出張時に持ち運ぶためのコツ、寝室環境の整え方など実体験に基づく情報は貴重です。

ただし治療方法には個人差があるため、最終的には医師の指示を優先してください。

ポジティブに継続する意識づくり

睡眠時無呼吸症候群は単に夜中の呼吸だけでなく日中の生活の質にも影響します。

CPAPを利用してしっかり眠れるようになると心身の健康や仕事・家事への集中力の向上が見込めます。

「無呼吸が改善して健康を取り戻せる」「家族に心配をかけずに済む」といったプラスの面を意識しながら続けると、治療に前向きになれます。

以上

参考にした論文

NIIJIMA, Kuniyuki, et al. The usefulness of sleep apnea syndrome screening using a portable pulse oximeter in the workplace. Journal of occupational health, 2007, 49.1: 1-8.

SHIOMI, Toshiaki, et al. Cautions and strategy for treating chronic heart failure by using adaptive servo-ventilation. Circulation Journal, 2012, 76.3: 588-589.

NEILL, A. M., et al. Humidified nasal continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnoea. European Respiratory Journal, 2003, 22.2: 258-262.

YANAGI, Hiromasa, et al. Acute aortic dissection associated with sleep apnea syndrome. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2013, 19.6: 456-460.

VIDAL, Celia, et al. The influence of atmospheric temperature on long-term CPAP-usage in patients with obstructive sleep apnea. Sleep Medicine, 2025.

KUMAGAI, Hajime, et al. Effects of continuous positive airway pressure therapy on nocturnal blood pressure fluctuation patterns in patients with obstructive sleep apnea. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19.16: 9906.

SHIOMI, Toshiaki; SASANABE, Ryujiro. Advances in diagnosis and treatment of sleep apnea syndrome in Japan. JMAJ, 2009, 52.4: 224-30.

YAMADERA, Wataru, et al. Factors associated with excessive daytime sleepiness in obstructive sleep apnea syndrome under CPAP treatment. 2012.

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.

KO, Toshiyuki, et al. Gender Differences in Cardiovascular Events among Patients with Sleep Apnoea Syndrome: A Real-World Data Analysis of a Nationwide Epidemiological Dataset. European Journal of Preventive Cardiology, 2025, zwaf029.