CPAP(シーパップ)療法は睡眠時無呼吸症候群の効果的な治療法として広く用いられています。

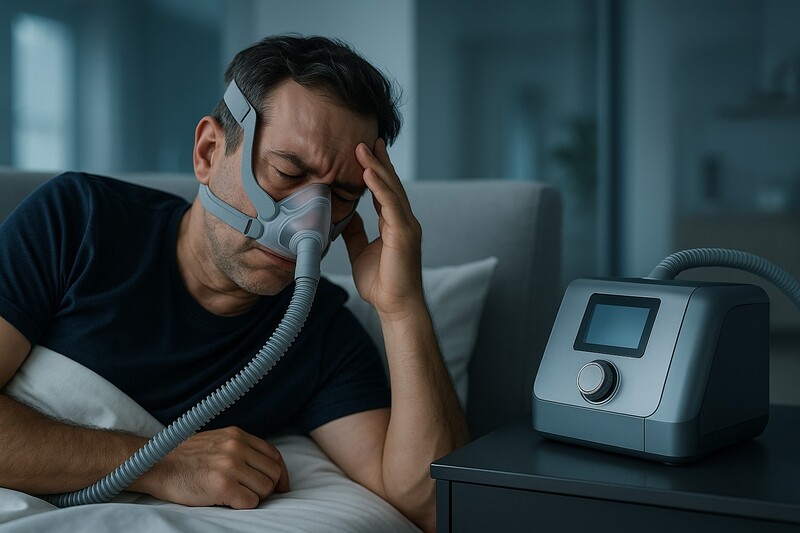

しかし、治療を始めたばかりの頃や使用中に鼻や喉の乾燥、マスクからの空気漏れ、お腹の張り、息苦しさといった不快な副作用を感じる方もいらっしゃいます。

これらの症状はCPAP治療の継続を難しく感じさせる原因となることもあります。

この記事ではCPAP使用中に起こりやすい不快な症状と、それぞれの具体的な対処法やCPAP機器の調整ポイントについて詳しく解説します。

副作用に適切に対処することでCPAP治療をより快適に続け、健やかな睡眠を取り戻すための一助となれば幸いです。ご不明な点があれば、いつでもクリニックにご相談ください。

CPAP治療の重要性と不快な症状が出やすい理由

睡眠時無呼吸症候群が引き起こすリスク

睡眠時無呼吸症候群は眠っている間に呼吸が止まったり浅くなったりする状態が繰り返される病気です。

このような呼吸状態により体内の酸素濃度が低下し、心臓や血管に負担がかかります。

睡眠時無呼吸症候群が関連する可能性がある病気

- 高血圧

- 心筋梗塞、狭心症

- 脳卒中

- 糖尿病

- 不整脈

CPAP治療は寝ている間に適切な圧力をかけた空気を送り込むことで塞がっていた気道を広げ、無呼吸や低呼吸を防ぎます。

この治療を行うことで質の高い睡眠が得られ、上記のような病気のリスクを軽減することが期待できます。

CPAP治療を継続することは、長期的な健康維持に重要な役割を果たします。

なぜ不快な症状が出やすいのか

CPAP治療は鼻や口から強制的に空気を送り込むため、これまで経験したことのない感覚に戸惑うことがあります。

特に治療開始初期は機械の操作やマスクの装着、空気圧に慣れるまで時間がかかることがあります。また、個人の体質や環境、使用する機器やマスクの種類によっても、感じやすい不快な症状は異なります。

これらの不快な症状はCPAPの副作用として認識されることがありますが、多くの場合は適切な対処や調整によって改善が見込めます。

鼻や喉の乾燥、痛みを和らげる方法

CPAP加湿器の活用

CPAP使用中、特に乾燥しやすい季節や環境では、鼻や喉の乾燥、それに伴う痛みが起こりやすくなります。

これはCPAPが送り出す空気が通常鼻や喉で加湿・加温される過程を経ずに直接気道に届くためです。

この対策として有効なのが、CPAP装置に取り付ける加湿器の使用です。加湿器を使うことで、送り出す空気に適切な湿度を加えることができ、鼻や喉の粘膜の乾燥を防ぎます。

加湿器設定の目安

| 症状 | 設定の方向性 | 補足 |

|---|---|---|

| 乾燥が強い | 温度・湿度を上げる | 結露に注意 |

| 結露が多い | 温度・湿度を下げる | 部屋の温度も影響 |

加湿器の温度や湿度は個人の感覚や部屋の環境に合わせて調整が必要です。

乾燥が気になる場合は設定を高くし、逆にマスク内やチューブに水滴(結露)が付く場合は設定を低くしてみてください。

適切なマスクの選択とフィット

鼻や喉の乾燥はマスクの種類やサイズが合っていないことによる「空気漏れ」が原因で悪化することもあります。口を開けて寝てしまうと、鼻から入った空気が口から漏れ、鼻や喉の乾燥を招きます。

鼻マスクを使用している方で口呼吸をしてしまう場合は口を閉じるテープを試したり、口と鼻を覆うフルフェイスマスクへの変更を検討したりすることも有効です。

ご自身に合ったマスクを選ぶことが不快な症状を軽減する上で重要です。

マスク装着のチェックポイント

- マスクを顔に優しく当ててからヘッドギアを調整する。

- ヘッドギアはきつく締めすぎず、指が1〜2本入るくらいのゆとりを持たせる。

- 顔の形に合わせてマスクの位置を微調整する。

- 横になったり寝返りを打ったりしてもフィット感が保たれるか確認する。

装着する際はまずマスクを顔に当て、次にヘッドギアを後頭部に持っていき、ストラップを左右均等に調整します。

締め付けすぎるとかえって顔の形が歪み、空気漏れの原因になることがあります。

保湿ケアや点鼻薬の検討

就寝前に鼻腔用の保湿ジェルやスプレーを使用したり、医師に相談の上、鼻の炎症を抑える点鼻薬を併用したりすることも乾燥や痛みの緩和に繋がることがあります。

これらのケアとCPAP加湿器を組み合わせることで、より快適にCPAP治療を続けることができます。

マスクの不具合と空気漏れの原因、対策

マスクからの空気漏れが及ぼす影響

CPAPマスクからの空気漏れは不快な症状の大きな原因の一つです。

息苦しいと感じる場合、空気漏れによって設定された圧力が適切に気道に届いていない可能性があります。

また、漏れた空気が目に入って目が乾燥したり、音が気になって眠りを妨げられたりすることもあります。CPAP治療の効果を最大限に得るためにも、空気漏れを最小限に抑えることが大切です。

マスクの正しい装着方法

空気漏れを防ぐためには、マスクを正しく装着することが最も基本です。

マスクの種類によって装着方法は異なりますが、一般的には前述のチェックポイントを意識します。

サイズの確認とマスクの交換

ご自身の顔のサイズや形状に合っていないマスクを使用していると、どんなに調整しても空気漏れを防ぐのが難しくなります。

クリニックでは複数の種類のマスクを用意していますので、試着して顔にフィットするものを選ぶことが重要です。

また、マスクのクッション部分は使用とともに劣化し、フィット感が損なわれて空気漏れの原因となります。定期的にマスクの状態を確認し、劣化が見られる場合は交換が必要です。

主なCPAPマスクの種類と特徴

| 種類 | 特徴 | 向いている方 |

|---|---|---|

| 鼻マスク | 鼻だけを覆う | 鼻呼吸が主体の方 |

| 鼻ピローマスク | 鼻孔に直接挿入 | マスクの接触面を減らしたい方 |

| フルフェイスマスク | 鼻と口を覆う | 口呼吸が多い方 |

どのマスクが良いかは個人差があります。治療開始時に医療スタッフと相談し、ご自身に合ったマスクを選びましょう。

お腹の張りや胃に空気が入る感覚への対応

エアスワロー(空気嚥下)の原因

CPAP使用中、 胃に空気が入る、お腹が張るといった症状を感じることがあります。

これは、CPAPで送り込まれた空気を無意識のうちに飲み込んでしまう「エアスワロー(空気嚥下)」が原因です。

特に高い圧力設定の場合や口を開けて寝ている場合に起こりやすくなります。胃に空気が溜まることで、お腹の張りやげっぷ、不快感を引き起こします。

体位の工夫

エアスワローは仰向けで寝ているときに起こりやすい傾向があります。

横向きで寝ることで空気嚥下を軽減できることがあります。抱き枕を使ったり、体を固定するためのクッションを使ったりするのも有効です。

適切な圧力設定の確認

CPAPの圧力が高すぎると空気を飲み込みやすくなります。

設定圧は医師が睡眠中の呼吸状態を検査した上で決定しますが、もしお腹の張りが続くようであれば、圧力設定が適切かどうか医師に相談してみましょう。

APAP(オートCPAP)という呼吸状態に合わせて自動で圧力調整する機器を使用している場合は、圧力の上限を下げるなどの調整で改善が見られることもあります。

エアスワロー対策

| 対策 | 説明 |

|---|---|

| 横向きで寝る | 抱き枕なども活用 |

| 圧力設定の見直し | 医師に相談 |

| 口を閉じる工夫 | マウステープなど |

これらの対策を試しても改善しない場合は遠慮なくクリニックにご相談ください。

CPAP装着時の息苦しさを軽減するには

圧力設定の確認と調整

息苦しいと感じる場合、空気圧が合っていない可能性が考えられます。

圧力が低すぎると気道が十分に開かず息苦しさを感じることがありますし、高すぎても圧迫感で息苦しさを感じることがあります。

治療効果と快適性のバランスが取れた圧力設定が必要です。自己判断で圧力を変更せず、必ず医師に相談して適切な設定に調整してもらいましょう。

ランプ機能の活用

CPAP装置には「ランプ機能」が付いているものがあります。これは設定圧よりも低い圧力から開始し、徐々に設定圧まで上げていく機能です。

入眠時の息苦しさを感じやすい方はランプ機能を活用することで、スムーズに眠りに入りやすくなります。

ランプ時間の設定も調整可能ですので、ご自身が楽に入眠できる時間に設定してみましょう。

CPAPに慣れるための工夫

CPAP治療を開始して間もない頃は装置を装着すること自体に慣れず、息苦しさを感じやすいことがあります。

まずは起きている間に短時間マスクを装着し、CPAPから空気が出る感覚に慣れる練習をすることから始めてみましょう。日中のリラックスしている時間に試すのも良い方法です。

焦らず、少しずつ装着時間を延ばしていくことが大切です。

息苦しさ対策のポイント

- 圧力設定の再評価

- ランプ機能の利用

- 日中の短時間装着練習

これらの方法を試しても息苦しさが続く場合は、遠慮なく医師にご相談ください。原因を特定し、適切な対策を講じることが大切です。

CPAPを使ってもいびきが残る、改善しない原因

CPAP以外の原因の可能性

CPAP治療を始めてもいびきが治らないと感じる場合、考えられる原因はいくつかあります。

まず、CPAPの圧力設定が適切でないために、気道が十分に確保されていない可能性です。

しかし、圧力設定が適切でもいびきが残る場合は、睡眠時無呼吸症候群以外のいびきの原因が考えられます。

CPAP以外のいびきの原因

| 原因 | 説明 | 関連症状 |

|---|---|---|

| 鼻閉 | 鼻炎、副鼻腔炎などによる鼻詰まり | 鼻づまり、鼻水 |

| 肥満 | 首周りの脂肪沈着 | 体重増加 |

| 扁桃肥大 | 扁桃腺が大きい | のどの痛み(風邪時) |

鼻炎などで鼻が詰まっているとCPAPから送られる空気が通りにくくなり、いびきや息苦しさに繋がることがあります。この場合は耳鼻咽喉科での治療も併せて行うことが有効です。

また、肥満もいびきの大きな原因となります。CPAP治療と並行して減量に取り組むこともいびきの改善に繋がります。

圧力設定が適切か確認

CPAPの圧力設定が適切かどうかは、いびきが改善しない場合の重要な確認ポイントです。

治療開始時の検査結果に基づいて圧力が設定されますが、その後の体重の変化や体調によって最適な圧力が変わることがあります。

いびきが続く場合は現在の圧力設定が適切か再度検査したり、医師と相談したりすることが必要です。

CPAP装着時の体の痛み(首など)を和らげる方法

寝姿勢の工夫

CPAPマスクを装着して寝る際、首が痛いなど体の特定の部位に痛みを感じることがあります。

これはマスクやチューブが邪魔になったり、不慣れなために不自然な寝姿勢になったりすることが原因として考えられます。

仰向けで寝るのが辛い場合は横向き寝を試してみましょう。横向きで寝ることで舌根沈下を防ぎやすくなるというメリットもあります。

枕やマットレスの見直し

体に合った枕やマットレスを使用することも快適な寝姿勢を保ち、体の痛みを軽減する上で重要です。

CPAPユーザー向けにマスクやチューブのスペースを考慮した形状の枕なども販売されています。ご自身の寝姿勢や体の状態に合わせて寝具を見直してみることも検討しましょう。

体のストレッチ

日中に首や肩周りのストレッチを行い、体の緊張を和らげることも夜間の体の痛みの軽減に繋がることがあります。

無理のない範囲で日々の生活に軽い運動やストレッチを取り入れてみてください。

CPAP使用中の体の痛み対策

| 対策 | 内容 |

|---|---|

| 寝姿勢の変更 | 横向き寝を試す |

| 寝具の見直し | 体に合った枕やマットレスを選ぶ |

| ストレッチ | 首や肩周りをほぐす |

これらの対策を講じても痛みが続く場合は医師に相談し、原因に応じたアドバイスや治療を受けましょう。

よくある質問

Q. CPAP治療は一生必要ですか?

A. 睡眠時無呼吸症候群のタイプや重症度によりますが、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の場合、多くの方はCPAP治療を継続する必要があります。

しかし、大幅な減量に成功したり、外科的治療によって気道が広がるなど、原因が改善された場合はCPAPが不要になることもあります。

定期的に医師の診察を受け、治療継続の必要性について相談することが重要です。

Q. CPAP装置は旅行に持って行けますか?

A. はい、CPAP装置は持ち運び可能です。ほとんどの装置は小型で、専用のバッグも用意されています。

国内旅行はもちろん、海外旅行に持って行くことも可能ですが、国によっては電圧やコンセントの形状が異なる場合があるため事前に確認が必要です。

飛行機への持ち込みについては航空会社に確認してください。

Q. 毎日使うべきですか?

A. CPAP治療は毎日使用することで効果が得られます。無呼吸や低呼吸は毎晩起こるため、CPAPを使用しないと病状は改善しません。

治療効果を維持し、関連疾患のリスクを低減するためにも特別な事情がない限り毎晩使用することが推奨されます。

Q. CPAP以外に治療法はありますか?

A. 睡眠時無呼吸症候群のタイプや重症度によってはCPAP以外の治療法も検討可能です。

例えば軽症の場合はマウスピース(口腔内装置)が有効なことがあります。また、アデノイドや扁桃腺が大きいことが原因の場合は手術でこれらを除去することも治療法の一つです。

原因となっている疾患(鼻炎など)の治療も重要です。ご自身の状態に合った治療法については医師とよく相談してください。

以上

参考にした論文

SAKURAYA, Masaaki, et al. Efficacy of non-invasive and invasive respiratory management strategies in adult patients with acute hypoxaemic respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. Critical Care, 2021, 25: 1-16.

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.

MURASE, Kimihiko, et al. A randomized controlled trial of telemedicine for long-term sleep apnea continuous positive airway pressure management. Annals of the American Thoracic Society, 2020, 17.3: 329-337.

MITO, Fumitaka, et al. Effects of CPAP treatment interruption due to disasters: patients with sleep-disordered breathing in the Great East Japan Earthquake and tsunami area. Prehospital and Disaster Medicine, 2013, 28.6: 547-555.

KANEKO, Yasuyuki, et al. Cardiovascular effects of continuous positive airway pressure in patients with heart failure and obstructive sleep apnea. New England Journal of Medicine, 2003, 348.13: 1233-1241.

KITAMURA, Takuro, et al. Sleep hygiene education for patients with obstructive sleep apnea. Sleep and Biological Rhythms, 2016, 14.Suppl 1: 101-106.

LI, Hsueh-Yu, et al. How to manage continuous positive airway pressure (CPAP) failure–hybrid surgery and integrated treatment. Auris Nasus Larynx, 2020, 47.3: 335-342.

YOSHIHISA, Akiomi, et al. Beneficial effects of positive airway pressure therapy for sleep‐disordered breathing in heart failure patients with preserved left ventricular ejection fraction. Clinical Cardiology, 2015, 38.7: 413-421.

SHIGETA, Yuko, et al. Diagnosis and treatment for obstructive sleep apnea: Fundamental and clinical knowledge in obstructive sleep apnea. Journal of Prosthodontic Research, 2015, 59.3: 161-171.

UEMATSU, Akihito, et al. Factors influencing adherence to nasal continuous positive airway pressure in obstructive sleep apnea patients in Japan. Sleep and Biological Rhythms, 2016, 14: 339-349.