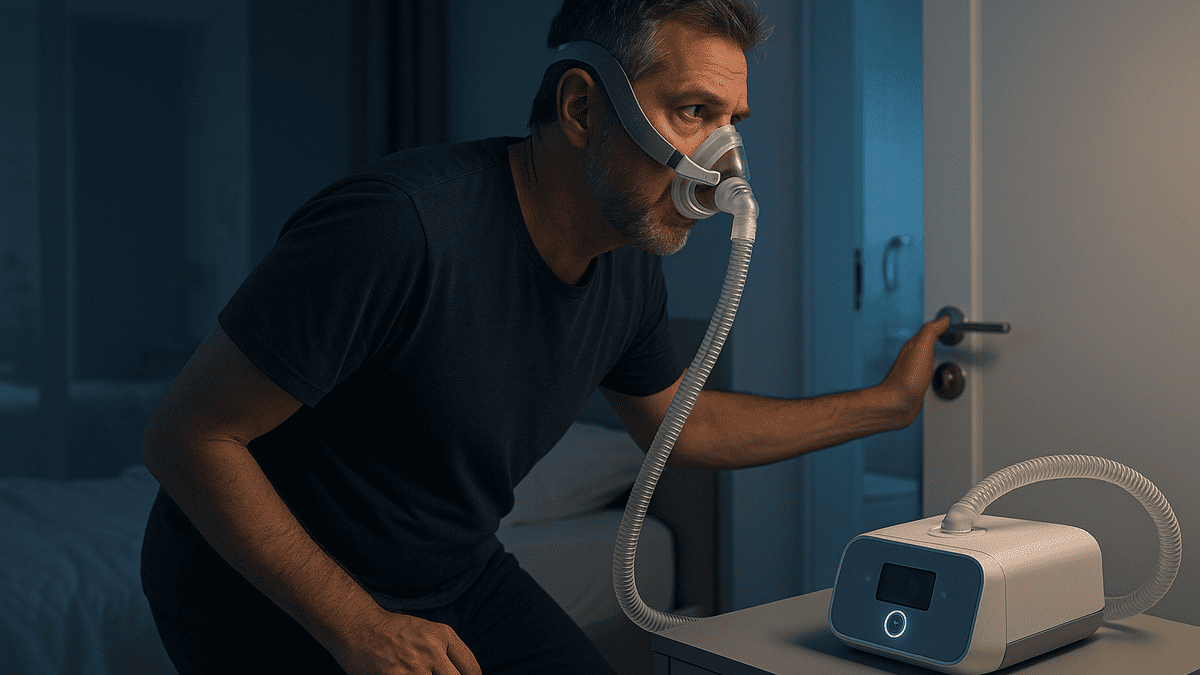

睡眠時無呼吸症候群の治療でCPAPを使い始めたら、かえって夜中にトイレで起きる回数が増えた…そんな経験はありませんか。

治療でよく眠れるはずが、夜間頻尿で睡眠が妨げられるのはつらいものです。しかし、この現象はCPAP治療が順調に進んでいる「良いサイン」である可能性でもあるのです。

この記事では睡眠時無呼吸症候群と夜間頻尿の深い関係、そしてCPAP治療がもたらす体の変化、さらにはマスクを装着したままトイレに行くコツまで詳しく解説します。

CPAPを始めたらトイレが近くなる?実は良いサインかも

CPAP治療の開始直後に夜間のトイレの回数が増えることは、決して珍しいことではありません。

一見、新たな問題のように思えますが、実は体が正常な状態に戻ろうとしている証拠かもしれないのです。

夜間頻尿の本当の原因は「無呼吸」そのもの

そもそも、夜間に何度もトイレに起きてしまう「夜間頻尿」は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の代表的な症状の一つです。

SASを治療せずに放置している間、体は無呼吸による低酸素状態と戦うために尿を多く作り出す状態になっています。つまり、夜間頻尿はSASが引き起こしていた問題なのです。

CPAP治療で体のホルモンバランスが正常化

CPAP治療を開始すると睡眠中の無呼吸がなくなり、体内の酸素状態が改善します。このことにより、これまで異常に分泌されていた利尿作用のあるホルモンが正常化します。

体が正常な水分バランスを取り戻す過程で一時的に尿量が増え、トイレが近くなることがあるのです。

治療開始前後の体の変化

| 項目 | 治療前(SAS放置時) | CPAP治療開始後 |

|---|---|---|

| 睡眠中の呼吸 | 無呼吸・低酸素が頻発 | 正常な呼吸を維持 |

| 利尿ホルモン | 過剰に分泌 | 分泌が正常化に向かう |

| 尿量 | 夜間に多い(頻尿) | 一時的に増えるが、徐々に安定 |

治療継続で頻尿は改善に向かう

治療開始直後の頻尿は体が健康な状態に適応していくための一時的な反応であることが多いです。

治療を継続して体が安定してくるとSASが原因であった夜間頻尿は根本から改善され、朝までぐっすり眠れる日が増えていきます。

なぜ睡眠時無呼吸症候群は「夜間頻尿」を引き起こすのか

SASが夜間頻尿を引き起こす背景には睡眠中の体内で起こる複数の異常な反応が関わっています。

低酸素状態が心臓に負担をかける

睡眠中に無呼吸になると体は酸素不足に陥ります。この低酸素状態は心臓に大きな負担をかけます。

心臓は、この負担を軽減しようとして、あるホルモンを分泌します。

利尿ホルモン「ANP」の過剰分泌

心臓に負担がかかると、「心房性ナトリウム利尿ペプチド(ANP)」というホルモンが分泌されます。ANPには体内の水分を尿として排出し、血液量を減らして心臓の負担を軽くする働きがあります。

SASの患者さんでは、このANPが夜間に過剰に分泌されるため、腎臓で作られる尿の量が増えてしまうのです。

夜間頻尿を引き起こす負の連鎖

| 段階 | 体内で起きていること |

|---|---|

| 1. 無呼吸 | 気道が閉塞し、低酸素状態になる |

| 2. 心臓への負担 | 低酸素を補うため心臓が過剰に働く |

| 3. ANP分泌 | 心臓が負担軽減のため利尿ホルモンを出す |

| 4. 尿量増加 | 腎臓での尿生成が促進され、夜間頻尿に |

睡眠の分断による覚醒

SASでは無呼吸のたびに脳が覚醒して呼吸を再開させます。この頻繁な覚醒も夜間頻尿の一因です。浅い睡眠では、尿意を感じやすくなります。

また、一度目が覚めると、わずかな尿意でも「トイレに行っておこう」という気持ちになりやすいのです。

CPAP治療が夜間頻尿を改善する仕組み

CPAP治療はSASが引き起こす夜間頻尿の根本原因に直接アプローチし、症状を改善します。

無呼吸の解消と低酸素状態の改善

CPAPは圧力をかけた空気で気道を開き、無呼吸そのものをなくします。

この最も基本的な作用により夜間の低酸素状態が解消され、心臓への負担が劇的に軽減します。

利尿ホルモン「ANP」の分泌正常化

心臓への負担が軽くなることでANPの過剰な分泌が収まります。

このホルモンバランスの正常化が夜間に作られる尿の量を減らし、頻尿を改善する上で最も重要な点です。

深い睡眠の回復と覚醒回数の減少

CPAP治療によって無呼吸がなくなると脳が覚醒することがなくなり、朝まで途切れることのない深い睡眠を得られるようになります。

ぐっすり眠れるようになると、ささいな尿意で目が覚めることも減っていきます。

CPAPによる夜間頻尿の改善点

| 改善項目 | CPAPによる効果 |

|---|---|

| 心臓への負担 | 軽減する |

| ANPの分泌 | 正常化する |

| 夜間の尿生成 | 減少する |

| 睡眠の質 | 向上する(覚醒回数が減る) |

それでも夜中にトイレに行きたい!CPAP以外の原因

CPAP治療を続けても夜間頻尿が改善しない場合、SAS以外の原因が隠れている可能性があります。

加齢による身体の変化

年齢を重ねると夜間の尿量を抑える「抗利尿ホルモン」の分泌が減少したり、尿を溜めておく膀胱の弾力性が低下したりします。

これらの加齢に伴う自然な変化も夜間頻尿の一因です。

就寝前の水分・カフェイン・アルコールの摂取

当然ながら、寝る前に多くの水分を摂れば夜中にトイレに行きたくなります。

特にコーヒーやお茶に含まれるカフェイン、そしてアルコールには利尿作用があるため、就寝前の摂取は避けるべきです。

- 水分の摂りすぎ

- カフェイン飲料(コーヒー、紅茶、緑茶など)

- アルコール類

他の病気が原因の場合

高血圧や糖尿病、心臓病、腎臓病といった病気や、男性の場合は前立腺肥大症なども夜間頻尿の原因となります。また、高血圧の薬(利尿薬)を服用している場合も尿量が増えます。

SASの治療と並行して、これらの病気の管理も重要です。

SAS以外の夜間頻尿の原因

| 分類 | 具体的な原因 |

|---|---|

| 生理的変化 | 加齢、ホルモンバランスの変化 |

| 生活習慣 | 水分・カフェイン・アルコールの過剰摂取 |

| 他の疾患 | 高血圧、糖尿病、前立腺肥大症など |

CPAP装着中にトイレへ行くための実践的なコツ

夜中にトイレに起きた時、マスクの着脱が面倒で治療が嫌になってしまうことがあります。スムーズにトイレに行くためのコツを知っておきましょう。

マスクを外さずに行く方法「クイックリリース」

多くのCPAPのチューブはマスクとの接続部分で簡単に着脱できるようになっています。これを「クイックリリース」と呼びます。

マスクを顔につけたまま、この接続部分だけをカチッと外してチューブを本体側に残してトイレに行くことができます。

戻ってきたら再びカチッと接続するだけなので非常に簡単です。

チューブの取り回しと動線の確保

CPAP本体をベッドのどちら側に置くか、チューブが体に絡まないようにどう取り回すかを工夫しましょう。

ベッドからトイレまでの通り道に物を置かず、スムーズに移動できるようにしておくことも大切です。

トイレの照明の工夫

夜中に強い光を浴びると脳が覚醒してしまい、再び眠りにつくのが難しくなります。

トイレの照明は足元を照らすフットライトなど、目に優しい間接照明を利用するのがお勧めです。

夜間トイレをスムーズにする3つのコツ

| コツ | ポイント |

|---|---|

| クイックリリース活用 | マスクは着けたまま、チューブの接続部で外す |

| 動線の確保 | ベッドからトイレまで物を置かず、安全に移動 |

| 照明の工夫 | 強い光を避け、フットライトなどを使用 |

夜間頻尿を減らすためのセルフケア

CPAP治療の効果を高め、夜間頻尿をさらに改善するために、日常生活でできる対策を取り入れましょう。

就寝前の水分摂取の調整

日中の水分補給は重要ですが、水分摂取は夕食時くらいまでに済ませ、就寝前の2〜3時間は多くの水分を摂るのを控えるようにしましょう。

特に利尿作用のある飲み物は避けるべきです。

塩分の摂りすぎに注意する

塩分を摂りすぎると喉が渇いて水分を多く摂ってしまいがちです。

また、塩分は高血圧の原因にもなり、夜間頻尿を悪化させます。普段の食事から減塩を心がけることが大切です。

骨盤底筋トレーニング

尿意を我慢する時に使う「骨盤底筋」を鍛えることで膀胱のコントロール能力を高めることができます。

意識的に肛門や尿道をきゅっと締めて数秒保持してから緩める、という運動を毎日繰り返すと効果的です。

よくある質問

最後に、CPAPと夜間頻尿に関して患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- QCPAPを始めてからトイレの回数が増えましたが、いつ頃落ち着きますか?

- A

個人差がありますが、多くの場合、治療を開始して数週間から数ヶ月で体内のホルモンバランスが安定し、夜間の尿意も落ち着いてきます。

もし数ヶ月経っても頻尿が続くようであればSAS以外の原因も考えられるため、主治医に相談してください。

- Qマスクを外してトイレに行ったら、もう一度着けるのが面倒です

- A

その気持ちはよく分かります。だからこそ、この記事で紹介した「クイックリリース」の活用をお勧めします。

マスクを顔から外す必要がないため再装着の手間が大幅に省け、治療の中断を防ぐことができます。やり方が分からなければ、医療機関のスタッフに遠慮なく聞いてください。

- Q夜間頻尿が改善しない場合、どの科に相談すればいいですか?

- A

まずはCPAP治療でかかっている主治医に相談するのが第一です。SASの治療状況を確認した上で改善しない原因を探ります。

その結果、男性であれば泌尿器科(前立腺肥大症など)、女性であれば婦人科や泌尿器科、あるいは内科(糖尿病、高血圧など)といった他の専門科への受診を勧められることがあります。

以上

参考にした論文

MIYAZATO, Minoru, et al. Effect of continuous positive airway pressure on nocturnal urine production in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Neurourology and Urodynamics, 2017, 36.2: 376-379.

IINUMA, Koji, et al. The prevalence and predictive factors of nocturnal polyuria in Japanese patients with nocturia: a multicentral retrospective cohort study. Scientific Reports, 2023, 13.1: 18128.

HOSHIYAMA, Fumiaki, et al. The impact of obstructive sleep apnea syndrome on nocturnal urine production in older men with nocturia. Urology, 2014, 84.4: 892-897.

MIYAUCHI, Yasuyuki, et al. Obstructive sleep apnea syndrome as a potential cause of nocturia in younger adults. Urology, 2020, 143: 42-47.

NISHIWAKI, Teppei, et al. Prediction of nocturnal polyuria in patients with nocturia based on voiding frequency. International Urology and Nephrology, 2025, 1-8.

YOKOYAMA, Osamu, et al. Nocturnal polyuria and hypertension in patients with lifestyle related diseases and overactive bladder. The Journal of Urology, 2017, 197.2: 423-431.

TORIMOTO, Kazumasa, et al. Rationale, design, and methods of electroencephalography-based investigation of the effects of oral desmopressin on improving slow-wave sleep time in nocturnal polyuria patients (the DISTINCT study): protocol for a single-arm, open-label, single-assignment trial. BMC urology, 2020, 20: 1-6.

MIYAZAKI, Takashi, et al. Nocturia in patients with sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation Journal, 2015, 79.12: 2632-2640.

HORI, Shunta, et al. Impact of nocturnal polyuria and sleep quality in kidney transplant recipients with nocturia. In: Transplantation Proceedings. Elsevier, 2023. p. 845-852.

OHISHI, Mitsuru, et al. Hypertension, cardiovascular disease, and nocturia: a systematic review of the pathophysiological mechanisms. Hypertension Research, 2021, 44.7: 733-739.