「寝ている間の呼吸って、どれくらいが普通なの?」「いびきが気になるけど、呼吸は大丈夫だろうか」。

ご自身の、あるいはご家族の睡眠中の呼吸について、このように考えたことはありませんか。

睡眠中の呼吸数は健康状態を知るための一つのバロメーターです。特に睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性を考える上で、呼吸のリズムや回数は重要な情報となります。

この記事では正常な睡眠時の呼吸数、呼吸数が変化する理由、そして睡眠時無呼吸症候群との関連について詳しく解説します。ご自身の睡眠を見直すきっかけとなれば幸いです。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

睡眠中の正常な呼吸数とは

私たちは普段、意識せずに呼吸をしていますが、睡眠中ももちろん呼吸は続いています。

その回数には個人差がありますが、一般的な目安が存在します。

成人の目安

健康な成人の場合、安静時の呼吸数は1分間に12回から20回程度です。

睡眠中は体がリラックス状態になるため呼吸数はやや減少し、一般的に1分間に12回から18回程度が正常範囲とされます。

ただしこれはあくまで目安であり、体調や睡眠の深さによって変動します。

成人の呼吸数の目安

| 状態 | 1分間の呼吸数(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 安静時(覚醒) | 12~20回 | 意識的な調整も可能 |

| 睡眠時 | 12~18回 | リラックスし、やや減少傾向 |

子供や赤ちゃんの目安

年齢によって睡眠時の呼吸数目安は異なり、子供や赤ちゃんは成人に比べて呼吸数が多くなります。

これは体が成長段階にあり、酸素の必要量が相対的に多いためです。

子供・赤ちゃんの年齢別呼吸数(目安)

| 年齢 | 1分間の呼吸数(目安) |

|---|---|

| 新生児 | 40~60回 |

| 乳児(1歳未満) | 30~50回 |

| 幼児(1~5歳) | 22~40回 |

| 学童(6~12歳) | 18~30回 |

特に乳幼児は呼吸が浅く速い傾向がありますが、成長とともに徐々に落ち着いていきます。

呼吸数が変動する要因

睡眠中の呼吸数は一定ではなく、様々な要因によって変動します。年齢のほか、体調、精神的な状態、睡眠の深さなどが影響を与えます。

呼吸数に影響を与える要因

- 年齢

- 睡眠段階(レム睡眠、ノンレム睡眠)

- 体調(発熱、鼻詰まりなど)

- 精神的ストレス

なぜ睡眠中の呼吸数が変化するのか

睡眠中に呼吸数が変動するのは体の生理的な変化が関係しています。特に睡眠の段階や自律神経の働きが大きく影響します。

睡眠段階による違い

睡眠は大きく分けてレム睡眠とノンレム睡眠の2種類があり、一晩にこれらを繰り返します。

ノンレム睡眠(特に深い段階)では体は休息モードに入り、呼吸数は安定し、やや減少します。

一方、レム睡眠(夢を見ていることが多い段階)では脳活動が活発になり、呼吸や心拍が不規則になりやすく、呼吸数が増加することもあります。

睡眠段階と呼吸の特徴

| 睡眠段階 | 体の状態 | 呼吸の特徴 |

|---|---|---|

| ノンレム睡眠(浅い) | リラックスし始める | 比較的安定 |

| ノンレム睡眠(深い) | 最もリラックス | 安定し、やや減少 |

| レム睡眠 | 脳は活動的、体は弛緩 | 不規則、変動しやすい |

自律神経の働き

呼吸は自律神経によってコントロールされています。睡眠中は体をリラックスさせる副交感神経が優位になるため、呼吸はゆっくりと深くなる傾向があります。

しかし、レム睡眠中などは交感神経の活動もみられ、呼吸パターンが変化します。

体温や代謝の変化

睡眠中は一般的に体温が少し低下し、体の代謝活動も低下します。

これに伴い酸素の必要量も減るため、呼吸数が自然と少なくなることがあります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)と呼吸の関係

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は、睡眠中に呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。正常な呼吸パターンとは大きく異なります。

SASにおける呼吸の特徴

SASの最も特徴的な点は睡眠中に呼吸が一時的に停止(無呼吸)したり、非常に浅くなる(低呼吸)ことです。

これにより体に取り込まれる酸素の量が減少し、様々な健康問題を引き起こします。

大きないびきが突然止まり、その後あえぐような呼吸とともに再びいびきが始まる、といったパターンが見られることもあります。

無呼吸・低呼吸とは

医学的には10秒以上呼吸が停止する状態を「無呼吸」、呼吸の量が普段の半分以下になり、血中の酸素濃度が低下するか、覚醒反応(脳波上の目覚め)を伴う状態を「低呼吸」と定義します。

これらの無呼吸や低呼吸が睡眠1時間あたりに5回以上認められる場合に、SASと診断されることが一般的です。

呼吸イベントの定義

| 種類 | 定義 | 影響 |

|---|---|---|

| 無呼吸 | 10秒以上の呼吸停止 | 酸素供給停止 |

| 低呼吸 | 呼吸量が半減以下 + 酸素低下 or 覚醒 | 酸素供給低下 |

呼吸イベントが体に与える影響

無呼吸や低呼吸が繰り返されると体は低酸素状態になります。

低酸素状態を補うために心臓は負担を強いられ、血圧が上昇します。また、呼吸を再開するために脳が覚醒しやすくなり、深い睡眠が得られず睡眠の質が著しく低下します。

十分な睡眠が得られない結果、日中の眠気や倦怠感につながるのです。

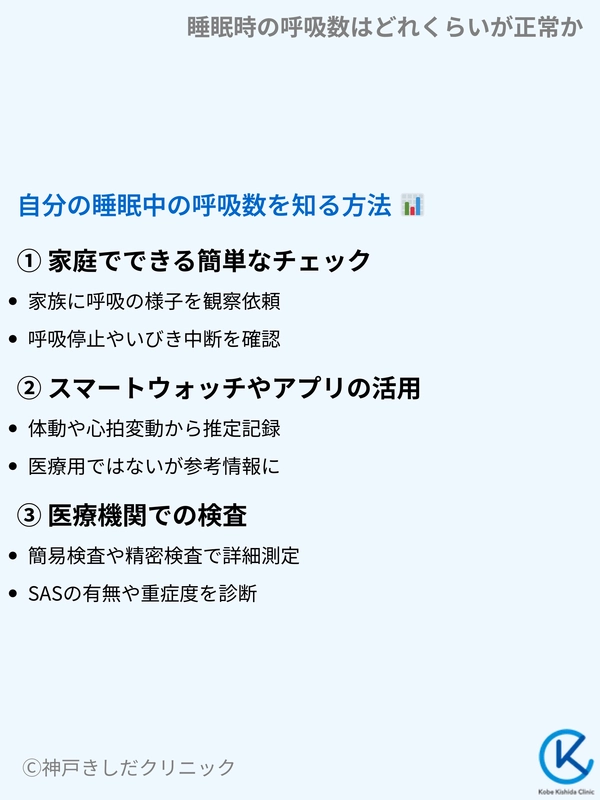

自分の睡眠中の呼吸数を知る方法

自分の睡眠中の呼吸が正常範囲なのか、それとも注意が必要な状態なのかを知るにはいくつかの方法があります。

家庭でできる簡単なチェック

家族やパートナーに協力してもらい、寝ている間の呼吸の様子を観察してもらうのが簡単な方法です。

呼吸が止まっているように見える時間はないか、いびきが途切れることはないか、呼吸のリズムは安定しているかなどを確認します。

ただし、これはあくまで主観的な評価です。

スマートウォッチやアプリの活用

近年、睡眠中の呼吸数を推定・記録できる機能を持つスマートウォッチやスマートフォンアプリが登場しています。

これらのデバイスは体動や音、心拍変動などから呼吸状態をモニタリングします。

医療機器ではありませんが、自身の睡眠パターンを知るための一つの参考情報として活用できます。

デバイス活用のポイント

| 種類 | 測定方法(例) | 注意点 |

|---|---|---|

| スマートウォッチ | 血中酸素、心拍変動、体動センサー | 機種により精度差あり、医療用ではない |

| スマートフォンアプリ | マイク(いびき音)、体動センサー | 環境音の影響、医療用ではない |

医療機関での検査

睡眠中の呼吸状態を正確に調べるには医療機関での検査が必要です。自宅で行える簡易検査(アプノモニター)や、入院して行う精密検査(ポリソムノグラフィー:PSG)があります。

これらの検査では呼吸数だけでなく、呼吸の深さ、無呼吸・低呼吸の回数、血中酸素濃度、脳波などを詳細に測定し、SASの有無や重症度を診断します。

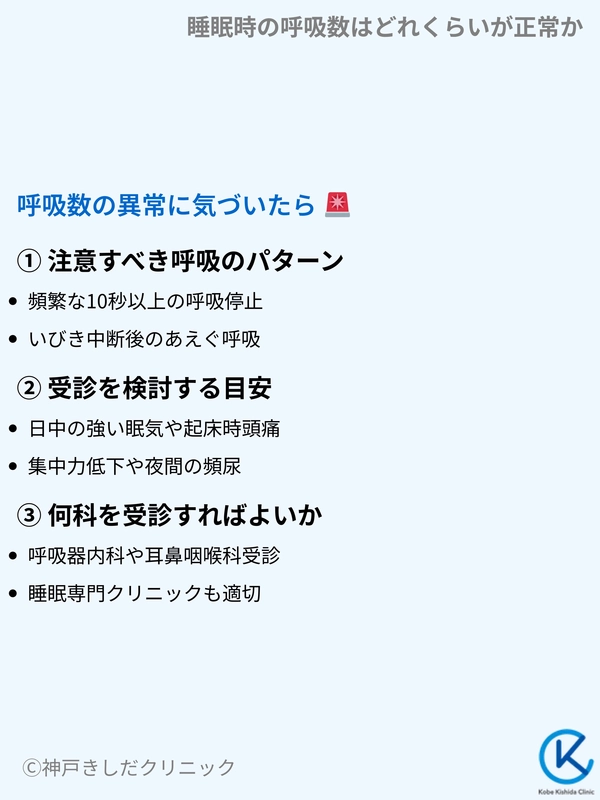

呼吸数の異常に気づいたら

睡眠中の呼吸数やリズムに異常を感じた場合、それは体のサインかもしれません。どのような場合に注意が必要か受診の目安について解説します。

注意すべき呼吸のパターン

以下のような呼吸パターンが見られる場合は注意が必要です。

注意が必要な呼吸パターン

- 頻繁な呼吸停止(10秒以上)

- 大きないびきが突然止まり、その後あえぐように呼吸を再開する

- 睡眠中の息苦しさ、窒息感

- 極端に速い呼吸、または遅い呼吸が続く

これらの症状は睡眠時無呼吸症候群や他の呼吸器疾患、心臓疾患などの可能性があります。

受診を検討する目安

上記の呼吸パターンに加えて日中の強い眠気、起床時の頭痛、集中力の低下、夜間の頻尿などの症状がある場合は医療機関への受診を強く推奨します。

家族からいびきや呼吸停止を指摘された場合も一度相談してみましょう。

受診を考えるべき症状

| 睡眠中の症状 | 日中の症状 |

|---|---|

| 頻繁な呼吸停止・いびきの中断 | 強い眠気・倦怠感 |

| 息苦しさ・窒息感 | 起床時の頭痛 |

| 頻繁な寝返り・中途覚醒 | 集中力・記憶力の低下 |

| 夜間の頻尿 | 気分の落ち込み |

何科を受診すればよいか

睡眠中の呼吸の問題や睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、まずは呼吸器内科、耳鼻咽喉科、または睡眠専門クリニックを受診するのが一般的です。

かかりつけ医がいる場合は、まず相談してみるのも良いでしょう。

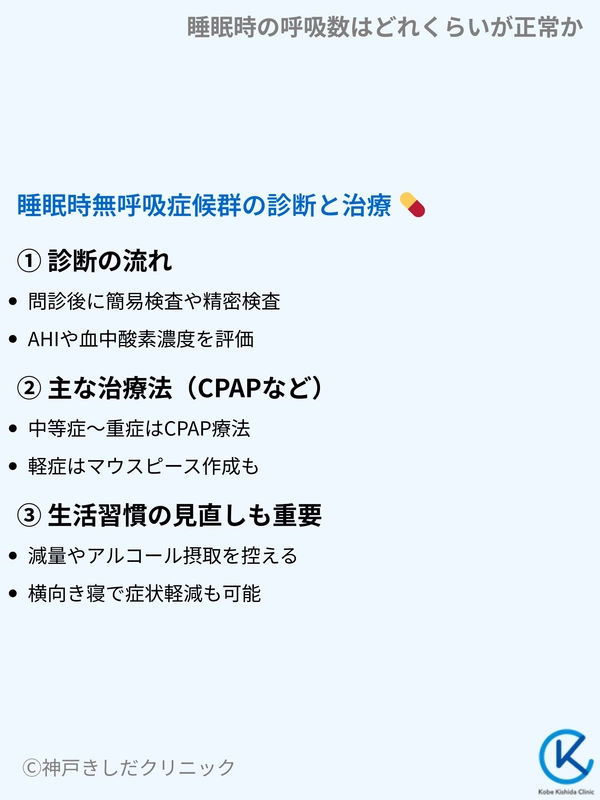

睡眠時無呼吸症候群の診断と治療

睡眠中の呼吸異常が確認され、SASと診断された場合には適切な治療を行うことが重要です。

診断から治療への流れを簡単に説明します。

診断の流れ

まず問診で症状や生活習慣などを詳しく聞き取ります。

その後、自宅で可能な簡易検査や入院による精密検査(ポリソムノグラフィー)を行い、睡眠中の呼吸状態、無呼吸・低呼吸の回数(AHI: Apnea Hypopnea Index)、血中酸素濃度などを評価します。

これらの結果を総合的に判断して、SASの診断と重症度の判定を行います。

主な治療法(CPAPなど)

SASの治療法は重症度や原因によって異なります。中等症から重症の場合、CPAP(シーパップ)療法が標準的な治療法です。これは寝るときに鼻マスクを装着し、空気を送り込むことで気道の閉塞を防ぐ方法です。

軽症の場合はマウスピース(口腔内装置)を作成することもあります。これは下顎を前方に移動させ、気道を広げるものです。

代表的なSAS治療法

| 治療法 | 概要 | 主な対象 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 鼻マスクから空気を送り気道を確保 | 中等症~重症 |

| マウスピース | 下顎を前方に移動し気道を確保 | 軽症~中等症 |

| 外科手術 | 気道を狭める原因(扁桃肥大など)を除去 | 特定の原因がある場合 |

生活習慣の見直しも重要

治療と並行して生活習慣の改善も大切です。肥満がある場合は減量が有効です。

また、就寝前のアルコール摂取を控える、禁煙する、睡眠薬の使用について医師と相談する、といった点も症状の改善につながります。

横向き寝を心がけることも、いびきや無呼吸の軽減に役立つ場合があります。

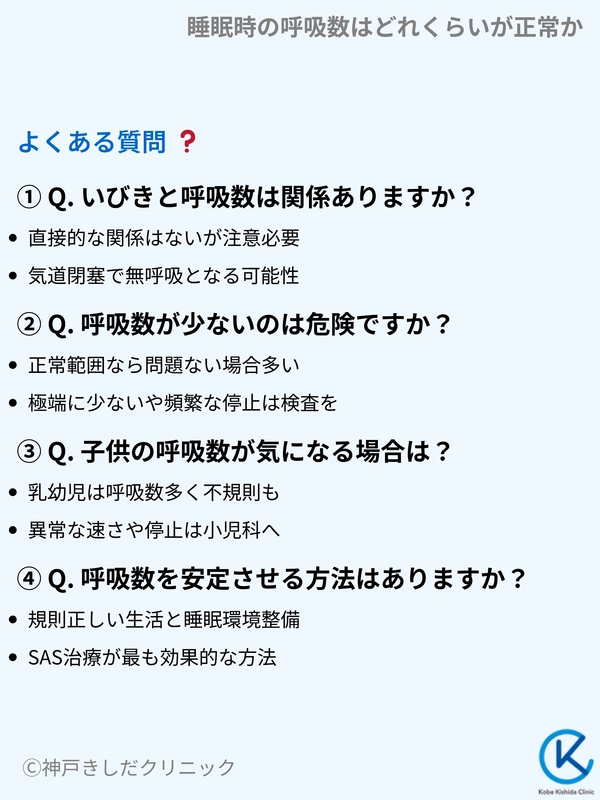

よくある質問

睡眠時の呼吸数や睡眠時無呼吸症候群に関して、よくあるご質問にお答えします。

Q. いびきと呼吸数は関係ありますか?

A. いびき自体は気道が狭くなっている音であり、直接的に呼吸数を増減させるものではありません。

しかし、いびきが悪化して気道が完全に塞がると無呼吸となり、呼吸数は一時的にゼロになります。その後、苦しくなって呼吸を再開する際に、一時的に呼吸数が増えることがあります。

大きないびきはSASのサインの一つであるため注意が必要です。

Q. 呼吸数が少ないのは危険ですか?

A. 睡眠中の呼吸数が正常範囲(成人で12回/分程度)より多少少ないこと自体が直ちに危険とは限りません。深いリラックス状態では呼吸数が自然に減少することがあります。

しかし極端に少ない場合(例えば10回/分未満が続く)や、呼吸が止まる(無呼吸)状態が頻繁にある場合はSASや他の疾患の可能性があり、検査が必要です。

Q. 子供の呼吸数が気になる場合は?

A. 子供、特に乳幼児はもともと呼吸数が多く、不規則になることもあります。

しかし、常に呼吸が速すぎる、肩で息をしている、呼吸時に胸がへこむ、顔色が悪い、いびきが大きい、呼吸が止まる様子があるなどの場合は小児科医に相談してください。

アデノイドや扁桃腺の肥大が原因でSASを発症している可能性もあります。

Q. 呼吸数を安定させる方法はありますか?

A. 睡眠中の呼吸数は自律神経によってコントロールされるため、意識的に安定させるのは困難です。

しかし、規則正しい生活を送る、ストレスを溜めない、適度な運動をする、寝室環境を整える(温度、湿度、静けさ)など質の高い睡眠を得るための工夫は、結果的に呼吸の安定につながる可能性があります。

また、SASがある場合は、その治療(CPAPなど)が最も効果的な呼吸安定化の方法となります。

以上

参考にした論文

HAYANO, Junichiro, et al. Screening for obstructive sleep apnea by cyclic variation of heart rate. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, 2011, 4.1: 64-72.

NAKAYAMA, Chikao, et al. Obstructive sleep apnea screening by heart rate variability-based apnea/normal respiration discriminant model. Physiological measurement, 2019, 40.12: 125001.

TSUCHIYA, Minami, et al. Changing tendency analysis of sleep quality on the basis of temperature and respiratory frequency using a neural network model. International journal of fuzzy logic and intelligent systems, 2020, 20.2: 87-95.

ZHU, Xin, et al. Real-time monitoring of respiration rhythm and pulse rate during sleep. IEEE transactions on biomedical engineering, 2006, 53.12: 2553-2563.

TOGO, Fumiharu; TAKAHASHI, Masaya. Heart rate variability in occupational health―a systematic review. Industrial health, 2009, 47.6: 589-602.

OHIRA, Tetsuya, et al. Effects of habitual alcohol intake on ambulatory blood pressure, heart rate, and its variability among Japanese men. Hypertension, 2009, 53.1: 13-19.

NAKATA, Akinori, et al. Perceived job stress and sleep-related breathing disturbance in Japanese male workers. Social Science & Medicine, 2007, 64.12: 2520-2532.

ISONO, Shiroh, et al. Anatomy of pharynx in patients with obstructive sleep apnea and in normal subjects. Journal of Applied Physiology, 1997, 82.4: 1319-1326.

SEKIZUKA, Hiromitsu; OSADA, Naohiko; AKASHI, Yoshihiro J. The factors affecting the non-dipper pattern in Japanese patients with severe obstructive sleep apnea. Internal Medicine, 2018, 57.11: 1553-1559.

YOKOE, Takuya, et al. Elevated levels of C-reactive protein and interleukin-6 in patients with obstructive sleep apnea syndrome are decreased by nasal continuous positive airway pressure. Circulation, 2003, 107.8: 1129-1134.