モンテプラーゼ(クリアクター)とは、肺線維症などの呼吸器疾患の治療に用いられる重要な医薬品です。

この薬剤は線維を溶解する作用を持つ酵素製剤として開発されました。

肺の組織に過剰に蓄積した線維を分解することで呼吸機能の改善を目指します。

モンテプラーゼ(クリアクター)の有効成分と作用機序 その効果を探る

有効成分の特性

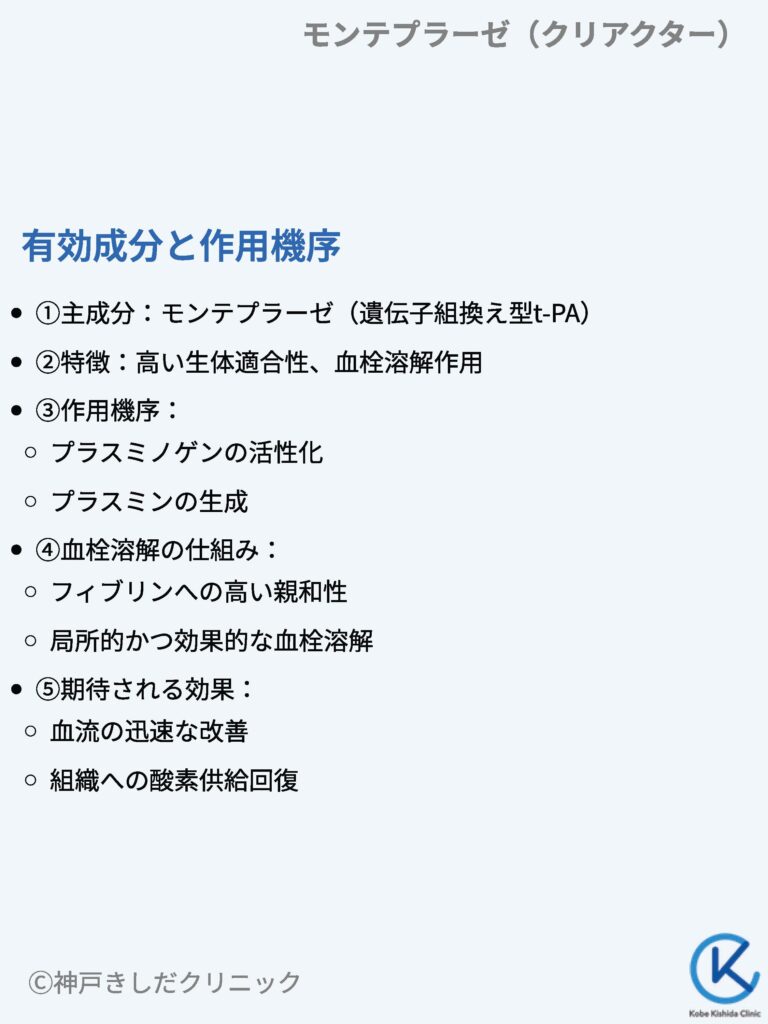

モンテプラーゼ(クリアクター)の主成分はモンテプラーゼという遺伝子組換え型のt-PA(組織プラスミノゲン活性化因子)です。

この物質は人体内で自然に産生されるt-PAと同等の構造を持ち 生体適合性が高いという特徴があります。

モンテプラーゼは血栓を溶解する作用を持つタンパク質であり、血管内に形成された異常な血栓を効率的に分解する能力を有しています。

| 有効成分 | 特徴 |

| モンテプラーゼ | 遺伝子組換え型t-PA |

| 高い生体適合性 | |

| 血栓溶解作用 |

作用機序の詳細

モンテプラーゼは体内に投与されると血液中のプラスミノゲンという物質に作用します。

プラスミノゲンは通常不活性な状態で存在していますが、モンテプラーゼがこれを活性化することでプラスミンに変換されます。

プラスミンは強力な線維素溶解酵素で血栓の主成分であるフィブリンを分解する働きを持っています。

この一連の反応により血管内に形成された血栓が効果的に溶解されるのです。

| 段階 | 反応 |

| 1 | モンテプラーゼの投与 |

| 2 | プラスミノゲンの活性化 |

| 3 | プラスミンの生成 |

| 4 | フィブリンの分解 |

血栓溶解の仕組み

モンテプラーゼによって活性化されたプラスミンはフィブリンに対して高い親和性を示します。

このため血栓部位に選択的に作用し、健常な血管壁への影響を最小限に抑えながら効率的に血栓を溶解することが可能になるのです。

さらにモンテプラーゼはフィブリン上でのプラスミノゲン活性化を促進する特性も持ち合わせており、より局所的かつ効果的な血栓溶解を実現します。

- 血栓部位への選択的作用

- 健常血管壁への影響を抑制

- フィブリン上でのプラスミノゲン活性化促進

期待される治療効果

モンテプラーゼの投与によって急性肺塞栓症などの血栓性疾患において迅速な血流の改善が期待できます。

血栓による血管閉塞が解消されることで組織への酸素供給が回復し、臓器機能の保護や症状の軽減につながるのです。

特に肺塞栓症では肺動脈の血流が改善されることで呼吸機能の正常化や心臓への負担軽減といった効果が得られます。

| 効果 | 詳細 |

| 血流改善 | 血栓溶解による血管再開通 |

| 組織酸素化 | 血流回復に伴う酸素供給増加 |

| 臓器保護 | 虚血による組織障害の予防 |

| 症状軽減 | 呼吸困難や胸痛の改善 |

これらの作用によりモンテプラーゼは急性期の血栓性疾患治療において重要な役割を果たし、患者さんのQOL向上に貢献します。

モンテプラーゼ(クリアクター)の適切な使用方法と重要な注意点

投与方法と用量設定

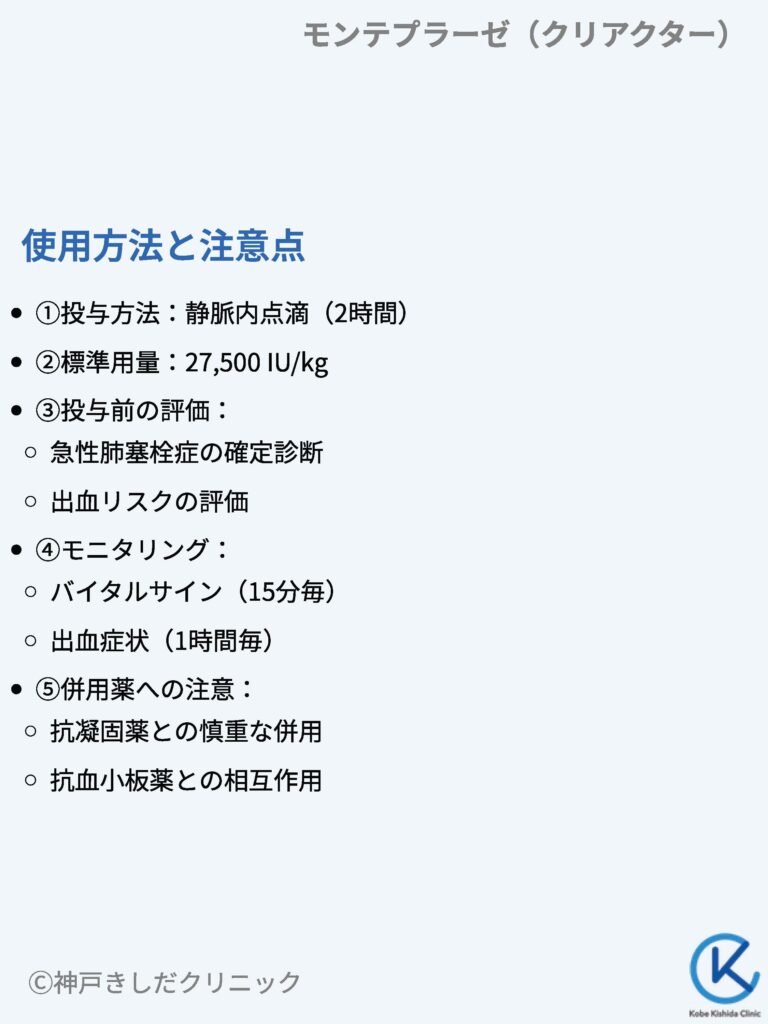

モンテプラーゼ(クリアクター)は急性肺塞栓症の治療に用いる薬剤で医療機関での入院管理下で投与します。

本剤は静脈内投与によって使用し、通常成人には体重1kgあたり27500IUを2時間かけて点滴静注します。

患者さんの状態や症状の程度に応じて適切な用量を慎重に決定することが重要です。

| 項目 | 詳細 |

| 投与経路 | 静脈内点滴 |

| 標準用量 | 27500IU/kg |

| 投与時間 | 2時間 |

投与前の評価と準備

モンテプラーゼを投与する前には患者さんの病態を十分に評価する必要があります。

急性肺塞栓症の診断を確実に行い出血リスクの評価や凝固系検査を実施します。

また禁忌事項に該当しないか慎重に確認して投与の可否を判断をしなければなりません。

- 急性肺塞栓症の確定診断

- 出血リスクの評価

- 凝固系検査の実施

- 禁忌事項の確認

モニタリングと経過観察

モンテプラーゼ投与中および投与後は患者さんの全身状態を注意深く観察します。

特に出血症状の有無や血圧・脈拍・呼吸状態などのバイタルサインを頻回にチェックします。

必要に応じて凝固系検査や画像検査を行い治療効果と安全性を評価します。

| 観察項目 | 頻度 |

| バイタルサイン | 15分毎 |

| 出血症状 | 1時間毎 |

| 凝固系検査 | 6時間毎 |

| 画像検査 | 24時間後 |

併用薬への注意

モンテプラーゼと他の薬剤を併用する際には相互作用に十分注意を払わなければなりません。

特に抗凝固薬や抗血小板薬との併用では出血リスクが高まる可能性があるため慎重に投与していきます。

また本剤の血栓溶解作用を増強または減弱させる薬剤についても併用の影響を考慮します。

| 注意すべき併用薬 | 主な影響 |

| ヘパリン | 出血リスク増加 |

| アスピリン | 出血リスク増加 |

| トラネキサム酸 | 効果減弱 |

患者さん指導と継続的なケア

モンテプラーゼによる治療を受けた患者さんには退院後の注意点や生活指導を丁寧に行います。

再発予防のための抗凝固療法の継続や定期的な外来受診の重要性を説明します。

また出血症状や塞栓症状の早期発見方法を指導して異常を感じた際の速やかな受診を促します。

- 抗凝固療法の継続指導

- 定期的な外来受診の重要性説明

- 症状悪化時の対応指導

- 生活習慣改善のアドバイス

適応対象の患者

急性肺塞栓症患者の特定

モンテプラーゼ(クリアクター)は主に急性肺塞栓症の患者さんに適応されます。

急性肺塞栓症とは肺動脈やその分枝が血栓によって突然閉塞される疾患であり、呼吸困難や胸痛などの症状を引き起こします。

この薬剤の投与対象となるのは発症から48時間以内の急性期にある患者さんです。

| 症状 | 特徴 |

| 呼吸困難 | 突然の息切れ感 |

| 胸痛 | 深呼吸時に増悪 |

| 頻脈 | 100回/分以上 |

| 低酸素血症 | SpO2 90%未満 |

重症度評価と適応判断

モンテプラーゼの投与を検討する際には患者さんの重症度評価が重要です。

一般的に血行動態が不安定な重症例や右心負荷所見を伴う中等症例が主な対象となります。

重症度の判定には血圧・心拍数・酸素飽和度などのバイタルサインや心エコー検査による右心機能評価、血液検査でのトロポニンやBNPの測定などを総合的に用います。

- ショック状態や低血圧を呈する重症例

- 右心負荷所見を伴う中等症例

- 酸素化不良を伴う症例

- 心筋障害マーカーの上昇を認める症例

禁忌事項と慎重投与

モンテプラーゼの使用にあたっては出血リスクの評価が大切です。

活動性出血や出血性素因のある患者さんや最近の大手術や重大な外傷歴がある方には禁忌となります。

また高齢者や腎機能障害のある患者さん、妊婦や授乳婦の方々には慎重な投与が求められます。

| 禁忌事項 | 具体例 |

| 活動性出血 | 消化管出血 脳出血 |

| 出血性素因 | 血友病 血小板減少症 |

| 最近の侵襲的処置 | 2週間以内の大手術 |

| 重大な外傷歴 | 1か月以内の頭部外傷 |

画像診断による確定

モンテプラーゼの投与対象となる患者さんの選定には画像診断による肺塞栓症の確定が必須です。

造影CT検査や肺血流シンチグラフィーなどの画像検査で肺動脈内の血栓の存在を確認します。

これらの検査によって血栓の局在や範囲を明確にして治療効果の予測や経過観察の指標とします。

| 画像検査 | 特徴 |

| 造影CT | 高い感度と特異度 |

| 肺血流シンチ | 放射線被曝が少ない |

| 肺動脈造影 | 侵襲的だが確定的 |

| 心エコー | ベッドサイドで実施可能 |

併存疾患の考慮

モンテプラーゼの適応を検討する際には患者さんの併存疾患にも注意を払わなければいけません。

特に心疾患や呼吸器疾患・凝固異常症などの既往がある方々では薬剤の効果や安全性に影響を及ぼす可能性があります。

これらの疾患の存在や程度を評価して個々の患者さんに最適な治療方針を決定することが重要です。

- 虚血性心疾患の既往

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 抗凝固療法中の患者さん

- 悪性腫瘍の合併

治療期間

急性期の集中投与

モンテプラーゼ(クリアクター)による治療は急性肺塞栓症の診断後速やかに開始することが重要です。

通常は発症から48時間以内に投与を開始し、2時間かけて静脈内投与を行います。

この急性期の集中投与によって血栓の迅速な溶解と肺循環の改善を目指します。

| 投与段階 | 時間 |

| 診断から投与開始まで | 48時間以内 |

| 投与時間 | 2時間 |

| 効果発現 | 投与開始後6-12時間 |

モニタリング期間

モンテプラーゼ投与後は少なくとも24時間から48時間の厳重なモニタリングが必要です。

この期間中バイタルサインの頻回なチェックや出血症状の観察、凝固系検査などを実施します。

特に投与後6時間から12時間は治療効果と副作用の両面で最も注意深い観察が求められます。

- 心拍数・血圧のモニタリング

- 呼吸状態の評価

- 出血症状のチェック

- 凝固系パラメータの測定

再評価と追加治療の検討

モンテプラーゼ投与後24時間から48時間経過した時点で治療効果の再評価を行います。

この再評価には症状の改善度、画像検査による血栓の消失・縮小の確認、血行動態パラメータの改善などが含まれます。

効果不十分と判断された際には追加の血栓溶解療法やカテーテル治療などの介入を検討することがあります。

| 評価項目 | 評価時期 |

| 症状改善 | 6-12時間後 |

| 画像検査 | 24-48時間後 |

| 血行動態 | 投与直後・24時間後 |

| 凝固系 | 6時間毎 |

継続的な抗凝固療法への移行

モンテプラーゼによる急性期治療が終了した後は再発予防のための継続的な抗凝固療法へ移行します。

通常はヘパリンの持続静注から開始し、その後経口抗凝固薬への切り替えを行います。

この抗凝固療法は個々の患者さんのリスク因子や併存疾患に応じて3か月から6か月、時には長期にわたって継続します。

- 初期 ヘパリン持続静注(5-7日間)

- 中期 経口抗凝固薬への切り替え

- 長期 3-6か月の抗凝固療法継続

- 再発リスク評価による治療期間延長

外来フォローアップ

急性期治療を終えた患者さんは退院後も定期的な外来フォローアップが必要です。

通常は退院後1週間・1か月・3か月・6か月の時点で外来受診を設定し、症状の再発や合併症の有無を確認します。

この期間中は抗凝固療法の効果や副作用のモニタリング、血栓の再発リスク評価、生活指導などを行います。

| フォローアップ | 主な評価項目 |

| 1週間後 | 急性期合併症 |

| 1か月後 | 抗凝固療法調整 |

| 3か月後 | 画像検査再評価 |

| 6か月後 | 長期治療方針決定 |

副作用とデメリット

出血性合併症のリスク

モンテプラーゼ(クリアクター)投与における最も重大な副作用は出血性合併症です。

この薬剤は強力な血栓溶解作用を持つため全身のさまざまな部位で出血を引き起起こす可能性があります。

特に脳出血や消化管出血、後腹膜出血などの重篤な出血が生じると生命に関わる事態に発展する恐れが生じます。

| 出血部位 | 臨床症状 |

| 脳出血 | 意識障害・麻痺 |

| 消化管出血 | 吐血・下血 |

| 後腹膜出血 | 腰背部痛・ショック |

| 皮下出血 | 皮下血腫・紫斑 |

アレルギー反応と過敏症

モンテプラーゼはタンパク質製剤であるためアレルギー反応や過敏症を引き起こす可能性があります。

軽度のものから重篤なアナフィラキシーショックまで 様々な程度の反応が報告されています。

そのため投与前には必ず問診で既往歴を確認して投与中および投与後の厳重な観察が必要です。

- 皮疹・蕁麻疹

- 呼吸困難・喘鳴

- 血圧低下・頻脈

- 顔面浮腫・咽頭浮腫

再灌流障害

モンテプラーゼによる急速な血栓溶解は虚血に陥っていた組織への血流を急激に回復させます。

この急激な再灌流により組織障害が悪化することがあり、これを再灌流障害と呼びます。

肺組織では浮腫の増悪や出血、さらには急性呼吸窮迫症候群(ARDS)を引き起こす可能性があります。

| 再灌流障害 | 症状・所見 |

| 肺浮腫 | 呼吸困難・低酸素血症 |

| 肺出血 | 喀血・血痰 |

| ARDS | 進行性の呼吸不全 |

| 心筋障害 | 不整脈・心不全増悪 |

血圧低下と循環動態の変動

モンテプラーゼ投与直後に一過性の血圧低下が生じることがあります。

これは血栓溶解に伴う血管作動性物質の遊離や末梢血管抵抗の急激な低下によるものと考えられています。

重症例では ショック状態に陥る可能性もあるため投与中は継続的な血圧モニタリングと速やかな対応が重要です。

- 一過性の血圧低下

- 頻脈・不整脈

- 末梢循環不全

- ショック状態

投与のタイミングと効果の限界

モンテプラーゼは発症早、 特に48時間以内の投与が最も効果的とされています。

しかし実臨床では診断の遅れなどによりこの理想的なタイミングを逃すこともあります。

発症から時間が経過するほど血栓の器質化が進み溶解効果が減弱するという点はデメリットです。

| 投与時期 | 予想される効果 |

| 12時間以内 | 最大の効果 |

| 12-24時間 | 良好な効果 |

| 24-48時間 | 中等度の効果 |

| 48時間以降 | 効果減弱 |

ある臨床経験では60代の男性患者さんにモンテプラーゼを投与した際に投与開始30分後に突然の血圧低下と意識レベルの低下が報告されています。

CT検査で小脳出血が判明して緊急の外科的処置を要しました。

幸い後遺症はなく回復しましたがこのケースから投与中の厳重な観察と迅速な対応の必要性を痛感したとのことでした。

モンテプラーゼ無効時の代替選択肢

他の血栓溶解薬への切り替え

モンテプラーゼ(クリアクター)による治療効果が不十分な際には他の血栓溶解薬への変更を検討します。

アルテプラーゼ(t-PA)やウロキナーゼなどが代替薬として挙げられ、これらは異なる作用機序や半減期を持つため効果が期待できます。

特にアルテプラーゼは欧米のガイドラインでも推奨される薬剤で、日本においても使用実績が豊富です。

| 代替薬 | 特徴 |

| アルテプラーゼ | 短半減期 高い線溶活性 |

| ウロキナーゼ | 長半減期 全身性作用 |

| テネクテプラーゼ | 単回投与 高い線溶特異性 |

カテーテル治療への移行

薬物療法で十分な効果が得られない状況ではカテーテルを用いた直接的な血栓除去術を選択することがあります。

経皮的血栓吸引術やカテーテル血栓溶解療法など様々な手技が開発されており、これらは局所的かつ迅速な血栓除去を可能にします。

特に亜広範型以上の重症例や血行動態が不安定な患者さんに対して効果的な選択肢となり得ます。

- 経皮的血栓吸引術

- カテーテル血栓溶解療法

- バルーン血管形成術

- ステント留置術

外科的血栓除去術

薬物療法やカテーテル治療でも改善が見られない重症例では外科的血栓除去術を考慮します。

開胸下で直接肺動脈を切開して血栓を摘出する方法で即時的な血行動態の改善が期待できます。

ただし侵襲性が高く全身状態が許容される患者さんにのみ適用されるため慎重な適応判断が重要です。

| 手術適応 | 特徴 |

| 広範型塞栓症 | 両側主肺動脈閉塞 |

| ショック状態 | 薬物抵抗性の低血圧 |

| 右心不全 | 進行性の心原性ショック |

| 浮遊血栓 | 心腔内血栓の存在 |

抗凝固療法の強化

モンテプラーゼ無効例では抗凝固療法の強化も一つの選択肢となります。

未分画ヘパリンの持続静注や低分子ヘパリンの皮下注射により血栓の進展を抑制して内因性線溶系の活性化を促します。

また経口抗凝固薬への早期切り替えも考慮して長期的な再発予防を図ります。

| 抗凝固薬 | 投与方法 |

| 未分画ヘパリン | 持続静注 |

| 低分子ヘパリン | 皮下注射 |

| ワルファリン | 経口投与 |

| DOAC | 経口投与 |

補助療法の併用

血栓溶解療法や抗凝固療法と並行して様々な補助療法を組み合わせることで総合的な治療効果の向上を目指します。

酸素療法や必要に応じた人工呼吸管理 循環作動薬の使用などにより呼吸・循環動態の安定化を図ります。

さらに下大静脈フィルターの留置によって深部静脈血栓からの塞栓再発を予防する手段も検討します。

- 酸素療法(高流量鼻カニュラ含む)

- 人工呼吸管理

- 循環作動薬(カテコラミン等)

- 下大静脈フィルター留置

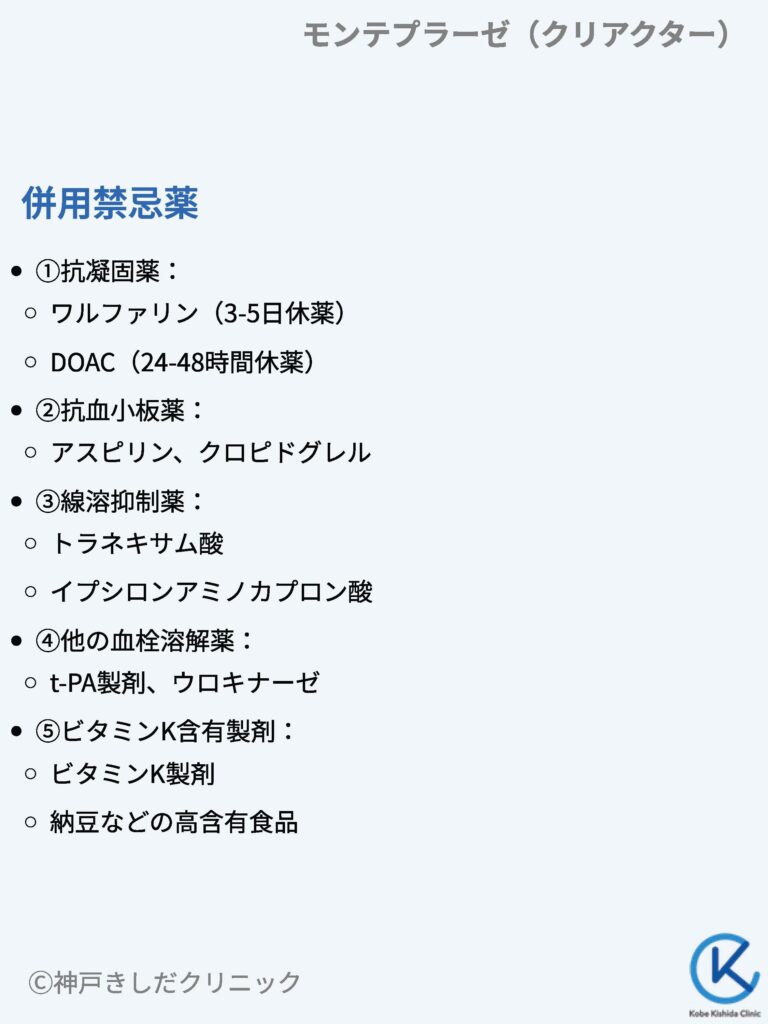

併用禁忌薬

抗凝固薬との併用リスク

モンテプラーゼ(クリアクター)は強力な血栓溶解作用を持つため他の抗凝固薬との併用には細心の注意を要します。

特にワルファリンや直接経口抗凝固薬(DOAC)などの経口抗凝固薬との同時投与は出血リスクを著しく高めるため原則として避けるべきです。

これらの薬剤を服用中の患者にモンテプラーゼを投与する際は事前に十分な休薬期間を設けることが重要です。

| 抗凝固薬 | 休薬期間の目安 |

| ワルファリン | 3-5日 |

| DOAC | 24-48時間 |

| ヘパリン | 4-6時間 |

| 低分子ヘパリン | 12時間 |

抗血小板薬との相互作用

抗血小板薬もモンテプラーゼとの併用に際して慎重な判断が必要となる薬剤群です。

アスピリンやクロピドグレルなどの抗血小板薬は血小板凝集を抑制することで出血傾向を増強させる作用があります。

モンテプラーゼと抗血小板薬を同時に使用すると全身の出血リスクが相乗的に上昇するため原則として併用は避けなければなりません。

- アスピリン

- クロピドグレル

- プラスグレル

- チカグレロル

線溶抑制薬との拮抗作用

トラネキサム酸やイプシロンアミノカプロン酸などの抗線溶薬はモンテプラーゼの作用を直接的に阻害します。

これらの薬剤はモンテプラーゼの血栓溶解効果を減弱させるため同時投与は避けるべきです。

急性期の出血対策としてこれらの薬剤の使用が必要となった際はモンテプラーゼの投与を中止して他の治療法への切り替えを検討します。

| 線溶抑制薬 | 作用機序 |

| トラネキサム酸 | プラスミノゲン活性化阻害 |

| イプシロンアミノカプロン酸 | プラスミン阻害 |

| アプロチニン | セリンプロテアーゼ阻害 |

他の血栓溶解薬との重複投与

モンテプラーゼと他の血栓溶解薬(t-PA製剤やウロキナーゼなど)との併用は過度の線溶亢進状態を引き起こす危険性があります。

これらの薬剤を重複して投与すると制御不能な出血を招く恐れがあるため厳に慎むべきです。

治療効果が不十分な際はモンテプラーゼの投与を完全に終了してから他の血栓溶解薬への切り替えを慎重に検討します。

| 血栓溶解薬 | 一般名 |

| t-PA製剤 | アルテプラーゼ |

| ウロキナーゼ | ウロキナーゼ |

| ストレプトキナーゼ | ストレプトキナーゼ |

ビタミンK含有製剤との相互作用

ビタミンKを含有する製剤や食品はモンテプラーゼの効果を間接的に減弱させる可能性があります。

ビタミンKは凝固因子の合成を促進するためモンテプラーゼによる血栓溶解作用と拮抗します。

治療期間中はビタミンK含有製剤の投与や納豆などのビタミンK高含有食品の摂取を控えるように患者さんに指導することが大切です。

- ビタミンK製剤

- 納豆

- クロレラ

- ホウレンソウ

モンテプラーゼ(クリアクター)の薬価・治療費用の実態

薬価

モンテプラーゼ(クリアクター)の薬価は2023年4月時点で1瓶(40万国際単位)あたり37625円です。

この金額は医療機関での仕入れ価格を反映しており、患者さんの自己負担額はこれより低くなります。

| 規格 | 薬価 |

| 40万国際単位 | 37625円 |

| 80万国際単位 | 64071円 |

処方期間による総額

モンテプラーゼは通常1回の急性期治療で使用するため長期処方はありません。

1回の治療で使用する量は患者さんの体重によって異なりますが、平均的な70kgの成人では192.5万国際単位を使用します。

この場合薬剤費のみで165,767円となります。

| 使用量 | 薬価総額 |

| 120万国際単位 | 101,696円 |

| 160万国際単位 | 128,142円 |

| 200万国際単位 | 165,767円 |

例えば、70代女性の急性肺塞栓症患者さんにモンテプラーゼを投与した際に体重が45kgだったため60万国際単位で十分な効果が得られました。

この時患者さん負担を考慮して最小有効量で治療できることは医療経済的にも意義深い選択となります。

以上

- 参考にした論文