ベラプロストナトリウム(ドルナー、プロサイリン)とは、肺動脈性肺高血圧症や閉塞性血栓血管炎などの循環器系疾患に対して用いられる重要な呼吸器治療薬です。

この薬剤は血管を拡張させる作用を持ち、血液の流れを改善することで症状の緩和を図ります。

患者さんの生活の質を向上させる可能性がある一方で副作用にも注意が必要です。

医師の指示に従い定期的な診察を受けながら慎重に服用することが大切です。

ベラプロストナトリウムの有効成分・作用機序・効果

有効成分の特徴

ベラプロストナトリウムの主成分は化学合成されたプロスタサイクリン誘導体です。

この物質は天然のプロスタサイクリンと類似した構造を持ちながらも安定性が高く経口投与が可能となっています。

| 特性 | 詳細 |

| 化学名 | ベラプロストナトリウム |

| 構造 | プロスタサイクリン誘導体 |

| 投与経路 | 経口 |

| 安定性 | 高い |

作用機序の解明

ベラプロストナトリウムは体内に吸収されると血管平滑筋細胞のプロスタサイクリン受容体に結合します。

この結合によってアデニル酸シクラーゼが活性化され、細胞内のサイクリックAMP(cAMP)濃度が上昇することで血管拡張作用が引き起こされます。

加えて血小板凝集抑制作用も有することから血栓形成を予防する働きがあります。

| 作用段階 | 生体内反応 |

| 第一段階 | 受容体結合 |

| 第二段階 | cAMP上昇 |

| 第三段階 | 血管拡張 |

効果の多面性

ベラプロストナトリウムの主な効果は以下の通りです。

- 肺動脈圧の低下

- 全身血管抵抗の減少

これらの作用により肺高血圧症患者さんの症状改善や生活の質向上に寄与します。

さらに末梢循環障害に対しても有効性が認められており閉塞性血栓血管炎(バージャー病)などの患者さんにも処方されることがあります。

| 疾患 | 期待される効果 |

| 肺高血圧症 | 肺動脈圧低下 |

| バージャー病 | 末梢循環改善 |

分子レベルでの作用

ベラプロストナトリウムの分子レベルでの作用は非常に複雑で多岐にわたります。

血管平滑筋細胞だけでなく血小板や白血球にも影響を与えることで総合的な循環改善効果を発揮します。

具体的には以下のような作用が報告されています。

- 血管内皮細胞の保護

- 炎症性サイトカインの産生抑制

| 標的細胞 | 主な作用 |

| 血管平滑筋 | 弛緩 |

| 血小板 | 凝集抑制 |

| 白血球 | 接着抑制 |

これらの多面的な作用により単なる血管拡張薬以上の効果が期待できるのがベラプロストナトリウムの特徴といえるでしょう。

使用方法と注意点

服用スケジュールの管理

ベラプロストナトリウムは通常1日3〜4回に分けて服用します。

食後または食間に服用することが多く、患者さんの症状や生活リズムに合わせて医師が最適な服用タイミングを指示します。

| 服用回数 | 服用タイミング |

| 3回 | 朝昼夕食後 |

| 4回 | 朝昼夕食後と就寝前 |

規則正しい服用が効果を最大限に引き出すために重要です。

用量調整の必要性

ベラプロストナトリウムの初期投与量は低めに設定され、徐々に増量していくことが一般的です。

この段階的な増量により副作用のリスクを抑えつつ治療効果を最適化することができます。

| 期間 | 用量調整 |

| 初期 | 低用量 |

| 中期 | 段階的増量 |

| 維持期 | 最適用量 |

患者さんの症状改善度や副作用の有無を慎重に観察しながら個別に用量を調整していくことが大切です。

併用薬への配慮

ベラプロストナトリウムは他の薬剤と相互作用を起こす可能性があるため併用薬の管理には細心の注意を払う必要があります。

特に抗凝固薬や血小板凝集抑制薬との併用時には出血リスクが高まる可能性があるため慎重なモニタリングが不可欠です。

以下の薬剤との併用には特に注意が必要です。

- ワルファリン

- アスピリン

- クロピドグレル

| 併用薬 | 注意点 |

| 抗凝固薬 | 出血リスク増加 |

| NSAIDs | 胃腸障害リスク |

生活習慣の調整

ベラプロストナトリウムの効果を最大限に引き出すためには服薬だけでなく生活習慣の調整も重要です。

禁煙や適度な運動、バランスの取れた食事などが治療効果を高める可能性があります。

長期使用時の留意点

ベラプロストナトリウムは長期にわたって使用されることが多い薬剤です。

そのため定期的な診察と検査を通じて効果の持続性や副作用の有無を確認することが重要です。

長期使用時に特に注意すべき点は以下の通りです。

- 肝機能の変化

- 腎機能の変化

- 出血傾向の有無

| 確認項目 | 頻度 |

| 血液検査 | 1〜3ヶ月毎 |

| 心エコー | 3〜6ヶ月毎 |

患者さんには体調の変化や気になる症状があれば速やかに報告するよう指導し、医療者と患者さんが協力して長期的な治療を進めていくことが可能性を高めます。

適応対象となる患者

肺動脈性肺高血圧症患者

ベラプロストナトリウムは主に肺動脈性肺高血圧症(PAH)の患者さんに処方される薬剤です。

PAHは肺動脈の血管壁が厚くなり内腔が狭くなることで肺動脈圧が上昇し、右心負荷を引き起こす深刻な疾患です。

| WHO機能分類 | 症状 |

| クラスⅡ | 軽度の身体活動制限 |

| クラスⅢ | 著しい身体活動制限 |

特にWHO機能分類でクラスⅡからⅢに該当する患者さんがベラプロストナトリウムの主な投与対象となります。

これらの患者さんは日常生活に支障をきたす程度の息切れや疲労感を感じており、生活の質の向上が重要な課題となっています。

閉塞性血栓血管炎患者

ベラプロストナトリウムは閉塞性血栓血管炎(バージャー病)の患者さんにも適応があります。

この疾患は主に四肢の末梢動脈に炎症と血栓形成を引き起こし、重症化すると組織の壊死や切断にまで至る可能性のある深刻な血管疾患です。

以下のような症状を呈する患者さんが投与対象となりやすいです。

- レイノー現象

- 間欠性跛行

- 安静時疼痛

| 症状 | 特徴 |

| レイノー現象 | 寒冷刺激で指が蒼白化 |

| 間欠性跛行 | 歩行時の下肢痛 |

これらの症状により日常生活に支障をきたしている患者さんにとってベラプロストナトリウムは血流改善を通じてQOL向上の可能性を秘めた薬剤といえます。

慢性血栓塞栓性肺高血圧症患者

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)の患者さんもベラプロストナトリウムの投与対象となることがあります。

CTEPHは肺動脈に形成された血栓が器質化し血管を閉塞または狭窄させることで肺高血圧を引き起こす疾患です。

| 病態 | 特徴 |

| 器質化血栓 | 血管壁への固着 |

| 血管リモデリング | 血管壁の肥厚 |

手術不適応例や手術後も肺高血圧が残存している患者さんに対してベラプロストナトリウムが処方される場合があります。

これらの患者さんは慢性的な息切れや動悸、めまいなどの症状に悩まされており、日常生活の質を向上させることが治療の大切な目標です。

末梢動脈疾患患者

重症度の高い末梢動脈疾患(PAD)を有する患者さんにもベラプロストナトリウムが使用されることがあります。

PADは動脈硬化などにより四肢の動脈血流が低下し様々な症状を引き起こす疾患群です。

特に以下のような状態の患者さんが投与対象となる可能性があります。

- 重症下肢虚血

- 難治性皮膚潰瘍

| Fontaine分類 | 症状 |

| Ⅲ度 | 安静時疼痛 |

| Ⅳ度 | 潰瘍・壊疽 |

これらの重症例では血流改善が急務でありベラプロストナトリウムによる血管拡張作用が症状軽減の可能性を秘めています。

治療期間

長期継続投与の必要性

ベラプロストナトリウムは主に慢性疾患の治療に用いられる薬剤であり、通常長期にわたる継続投与が必要です。

肺動脈性肺高血圧症や閉塞性血栓血管炎などの対象疾患は根治が困難であることから症状のコントロールと進行抑制を目的とした長期的な薬物療法が重要です。

| 治療目的 | 期間の目安 |

| 症状コントロール | 数ヶ月〜数年 |

| 疾患進行抑制 | 数年〜終生 |

患者さんの状態や治療への反応性に応じて個別に投与期間を設定しますが、多くの場合数年以上の長期投与となることを念頭に置いています。

治療初期の評価期間

ベラプロストナトリウム投与開始後まずは短期的な効果と忍容性を評価する期間が設けられます。

この初期評価期間は通常3〜6ヶ月程度で症状の改善度や副作用の有無を慎重に観察します。

| 評価項目 | 評価期間 |

| 自覚症状改善 | 1〜3ヶ月 |

| 血行動態改善 | 3〜6ヶ月 |

この期間中に明らかな効果が認められない場合や副作用が問題となる際には投与中止や他剤への変更を検討することがあります。

定期的な再評価の重要性

長期投与中は定期的な再評価を行い治療効果の持続性や安全性を確認することが不可欠です。

再評価の頻度は患者さんの状態に応じて個別に設定しますが、一般的には以下のようなスケジュールが考えられます。

| 検査項目 | 頻度 |

| 心エコー・精密検査 | 6〜12ヶ月毎 |

| 外来診察・血液検査 | 3〜6ヶ月毎 |

これらの定期的な評価を通じて必要に応じて投与量の調整や併用薬の追加を検討し、長期的な治療効果の最大化を図ります。

漸減・中止の可能性

ベラプロストナトリウムの投与期間は基本的に長期になりますが、症状の改善が顕著で安定している場合には漸減や中止を検討することもあります。

ただし急激な中止は症状の悪化を招く可能性があるため慎重な経過観察のもとで段階的に減量していくことが大切です。

| 減量ステップ | 期間 |

| 25%減量 | 4〜8週間 |

| 50%減量 | 4〜8週間 |

中止後も一定期間の経過観察が必要であり、症状再燃の兆候がみられた場合には速やかに再開することを念頭に置いています。

生涯にわたる管理の必要性

ベラプロストナトリウムによる治療は多くの場合生涯にわたる疾患管理の一環として位置づけられます。

投与期間中は定期的な通院と自己管理が重要で患者さんとの信頼関係構築が治療継続の鍵となります。

長期治療において特に留意すべき点は以下の通りです。

- 服薬アドヒアランスの維持

- 生活習慣の改善継続

| 長期管理項目 | 目標 |

| 服薬遵守率 | 90%以上 |

| 禁煙継続 | 100% |

副作用とデメリット

消化器系の副作用

ベラプロストナトリウム投与時に最も頻繁に見られる副作用は消化器系の症状です。

多くの患者さんが服用初期に胃部不快感・腹痛・下痢などを経験しますが、これらの症状は通常一過性であり時間の経過とともに軽減することが多いです。

| 症状 | 発現頻度 |

| 胃部不快感 | 30〜40% |

| 下痢 | 20〜30% |

| 腹痛 | 10〜20% |

消化器症状が強い場合には食事と一緒に服用したり分割投与を行ったりすることで軽減できることがあります。

しかし症状が持続する場合には用量調整や投与中止を検討する必要があり、治療の継続に支障をきたすデメリットとなり得ます。

血管拡張に伴う副作用

ベラプロストナトリウムは血管拡張作用を持つためそれに関連した副作用が生じる可能性があります。

主な症状は以下のようなものです。

| 症状 | 対処法 |

| 頭痛 | 鎮痛剤投与 |

| ほてり | 冷却 |

| めまい | 体位変換指導 |

これらの症状は患者さんのQOLを低下させる要因となり得るため慎重な経過観察と症状緩和の対策が重要です。

出血リスクの増加

ベラプロストナトリウムには血小板凝集抑制作用があるため出血傾向が増強される可能性があります。

特に以下のような状況では注意が必要です。

- 抗凝固薬併用時

- 手術や抜歯予定時

| リスク因子 | 対策 |

| 抗凝固薬併用 | 用量調整 |

| 観血的処置 | 一時休薬 |

出血リスクの増加は重大な合併症につながる可能性があるため患者さんへの十分な説明と他科との連携が不可欠です。

長期投与に伴う課題

ベラプロストナトリウムは多くの場合長期投与が必要となりますが、それに伴ういくつかの課題があります。

長期投与時に考慮すべき点は以下の通りです。

| 課題 | モニタリング項目 |

| 薬剤耐性の発現 | 臨床症状評価 |

| 臓器機能への影響 | 肝酵素検査 |

薬剤耐性が発現した場合には効果の減弱や投与量の増加が必要となることがあり、長期的な治療計画に影響を与える可能性もでてきます。

妊娠・授乳への影響

ベラプロストナトリウムの妊娠中や授乳中の安全性については十分なデータがないため慎重な対応が求められます。

妊娠可能年齢の女性患者さんに対しては以下の点について十分な説明が重要です。

- 妊娠計画時の相談の必要性

- 授乳中の投与リスク

| 状況 | 推奨 |

| 妊娠希望時 | 事前相談 |

| 授乳中 | 原則中止 |

妊娠・授乳と治療の両立が難しいことは女性患者さんにとって大きなデメリットとなる可能性があり慎重な対応が求められます。

経済的負担

ベラプロストナトリウムは長期投与が必要となる薬剤であるため患者さんの経済的負担が大きくなる可能性があります。

特に以下のような状況では負担が増大しやすいです。

- 高用量での長期投与

- 併用薬の増加

| 状況 | 対策 |

| 高額医療費 | 制度利用 |

| 複数薬剤併用 | 処方見直し |

経済的理由による治療中断を防ぐため医療費助成制度の活用や定期的な処方内容の見直しなど 細やかな配慮が大切です。

代替治療薬

エンドセリン受容体拮抗薬

ベラプロストナトリウムで十分な効果が得られない患者さんにはエンドセリン受容体拮抗薬が選択肢となります。

この薬剤群はエンドセリンの作用を阻害することで血管拡張効果を発揮し肺動脈性肺高血圧症の症状改善に寄与します。

| 薬剤名 | 特徴 |

| ボセンタン | 経口薬 非選択的 |

| アンブリセンタン | 経口薬 選択的 |

これらの薬剤は単剤使用だけでなく、ベラプロストナトリウムとの併用療法としても用いられることがあります。

副作用プロファイルが異なるため個々の患者さんの状態に応じて選択することが大切です。

ホスホジエステラーゼ5阻害薬

ホスホジエステラーゼ5阻害薬は肺高血圧症治療のもう一つの重要な選択肢です。

この薬剤群はcGMPの分解を阻害することで血管拡張作用を示し、運動耐容能の改善や症状の軽減をもたらします。

代表的な薬剤は次のようなものです。

| 薬剤名 | 投与頻度 |

| シルデナフィル | 1日3回 |

| タダラフィル | 1日1回 |

上記の薬剤は比較的忍容性が高く長期投与が可能なことが特徴です。

ベラプロストナトリウムとの併用療法としても使用され相加的な効果が期待できます。

可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬

近年新たな作用機序を持つ薬剤として可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬が注目されています。

この薬剤は一酸化窒素(NO)非依存的にcGMPの産生を促進して血管拡張作用を示します。

| 薬剤名 | 投与経路 |

| リオシグアト | 経口 |

| ベルシグアト | 経口 |

リオシグアトは肺動脈性肺高血圧症だけでなく慢性血栓塞栓性肺高血圧症にも適応があることが特徴です。

ベラプロストナトリウムで効果不十分な患者さんに対して新たな治療選択肢として期待されています。

静注プロスタサイクリン製剤

重症の肺動脈性肺高血圧症患者さんや経口薬で効果が不十分な場合には静注プロスタサイクリン製剤が考慮されます。

これらの薬剤は持続静注で投与され、強力な血管拡張作用を示します。

代表的な薬剤は以下のものです。

| 薬剤名 | 特徴 |

| エポプロステノール | 短時間作用型 |

| トレプロスチニル | 長時間作用型 |

静注製剤は効果が強力である一方、カテーテル感染のリスクや投与管理の煩雑さという課題があります。

しかし重症例や急速に進行する症例では生命予後改善の可能性を秘めた重要な治療オプションとなります。

エポプロステノール吸入薬

静注プロスタサイクリン製剤の投与が困難な患者さんにはエポプロステノール吸入薬が選択肢となり得ます。

この薬剤は肺血管選択性が高く、全身性の副作用を軽減しつつ肺動脈圧を低下させる効果があります。

| 投与方法 | 頻度 |

| ネブライザー | 1日4〜6回 |

| 専用吸入器 | 1日4回 |

吸入薬は静注製剤に比べて投与が容易でありQOLの維持に寄与する可能性があります。

ただし効果の持続時間が短いという特性があるため規則正しい吸入が必要不可欠です。

エンドセリン受容体拮抗薬とPDE5阻害薬の併用療法

ベラプロストナトリウム単剤で効果不十分な場合にはエンドセリン受容体拮抗薬とPDE5阻害薬の併用療法が考慮されます。

この組み合わせは異なる作用機序を持つ薬剤を組み合わせることで相乗効果を期待するものです。

| 併用薬 | 作用機序 |

| ボセンタン | ET受容体拮抗 |

| シルデナフィル | PDE5阻害 |

併用療法により運動耐容能の改善や臨床症状の軽減が得られる可能性がありますが、副作用のリスクも増加するため 慎重な経過観察が重要です。

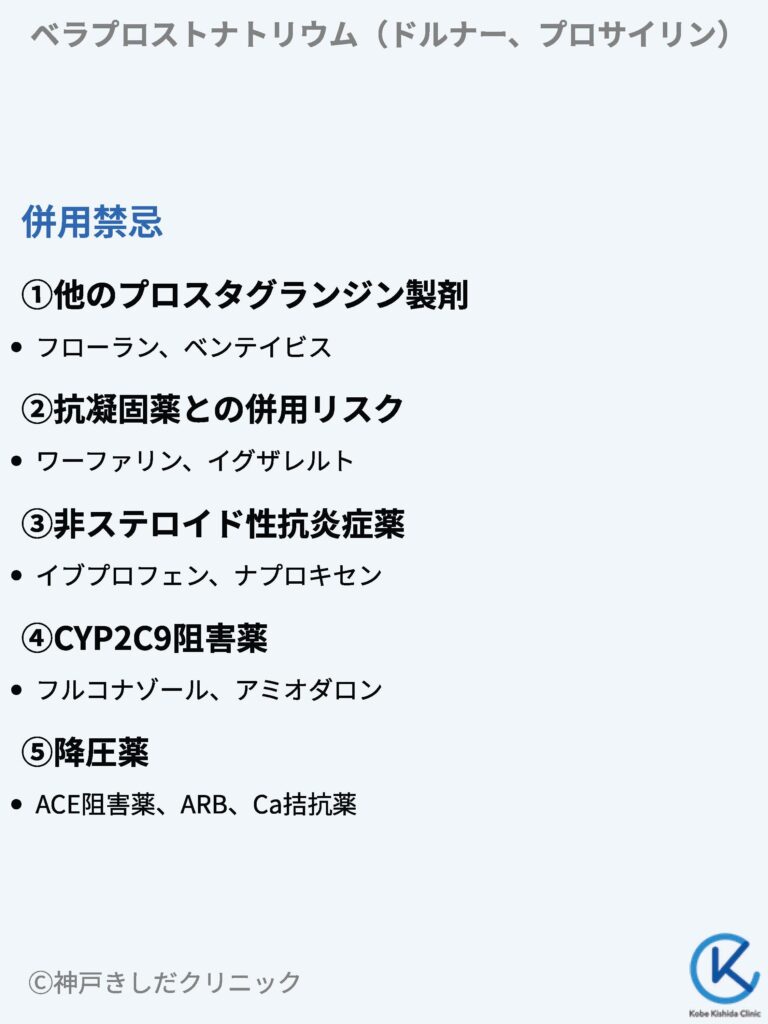

併用禁忌

他のプロスタグランジン製剤との併用

ベラプロストナトリウムは他のプロスタグランジン製剤との併用が禁忌とされています。

これは同じ作用機序を持つ薬剤を重複して投与することで 副作用のリスクが著しく高まる危険性があるためです。

| 併用禁忌薬 | 一般名 |

| フローラン | エポプロステノール |

| ベンテイビス | イロプロスト |

これらの薬剤はベラプロストナトリウムと同様にプロスタサイクリン受容体を介して作用するため併用により血管拡張作用が過度に増強される恐れが生じます。

抗凝固薬との併用リスク

ベラプロストナトリウムは抗凝固薬との併用に関して特に注意が必要です。

厳密な意味での併用禁忌ではありませんが、出血リスクが著しく上昇する恐れがあるため慎重な投与が求められます。

| 併用注意薬 | 一般名 |

| ワーファリン | ワルファリン |

| イグザレルト | リバーロキサバン |

ベラプロストナトリウムには血小板凝集抑制作用があるため抗凝固薬との併用により出血傾向が増強されるリスクがあります。

併用が避けられない状況では頻回の凝固能モニタリングと用量調整が不可欠です。

非ステロイド性抗炎症薬との相互作用

ベラプロストナトリウムと非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の併用には注意が必要です。

NSAIDsはプロスタグランジン合成を阻害するためベラプロストナトリウムの作用を減弱させる可能性があります。

以下のNSAIDsとの併用には特に注意が必要です。

- イブプロフェン

- ナプロキセン

- ジクロフェナク

NSAIDsの長期使用が必要な患者さんではベラプロストナトリウムの投与量調整や代替薬の検討が必要となる場合があるでしょう。

CYP2C9阻害薬との相互作用

ベラプロストナトリウムは主にCYP2C9で代謝されるため、CYP2C9阻害作用を持つ薬剤との併用には注意が必要です。

これらの薬剤との併用によりベラプロストナトリウムの血中濃度が上昇して副作用のリスクが高まる危険性があります。

| CYP2C9阻害薬 | 一般名 |

| フルコナゾール | フルコナゾール |

| アミオダロン | アミオダロン |

CYP2C9阻害薬との併用が避けられない場合にはベラプロストナトリウムの減量や慎重な経過観察が必要となります。

降圧薬との相互作用

ベラプロストナトリウムは血管拡張作用を有するため降圧薬との併用時には血圧低下に注意が必要です。

特に以下の降圧薬との併用では相加的な降圧作用により過度の血圧低下が生じる可能性があります。

- ACE阻害薬

- アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

- カルシウム拮抗薬

これらの薬剤との併用時には血圧のモニタリングを頻回に行い、必要に応じて降圧薬の用量調整を検討することが重要です。

患者さんに起立性低血圧のリスクについて説明して急激な体位変換を避けるよう指導することも大切です。

利尿薬との併用における注意点

ベラプロストナトリウムと利尿薬の併用は循環血液量の変動に注意が必要です。

利尿薬による脱水傾向とベラプロストナトリウムの血管拡張作用が重なることで過度の血圧低下や腎機能悪化のリスクが高まる可能性があります。

特に注意が必要な利尿薬は以下の通りです。

- ループ利尿薬

- チアジド系利尿薬

| 利尿薬 | 併用リスク |

| フロセミド | 脱水 血圧低下 |

| ヒドロクロロチアジド | 電解質異常 |

利尿薬との併用時には体重や尿量のモニタリングを行い、適切な水分バランスの維持に努めることが重要です。

また 定期的な電解質検査や腎機能評価を行って異常の早期発見と対応に努める必要があります。

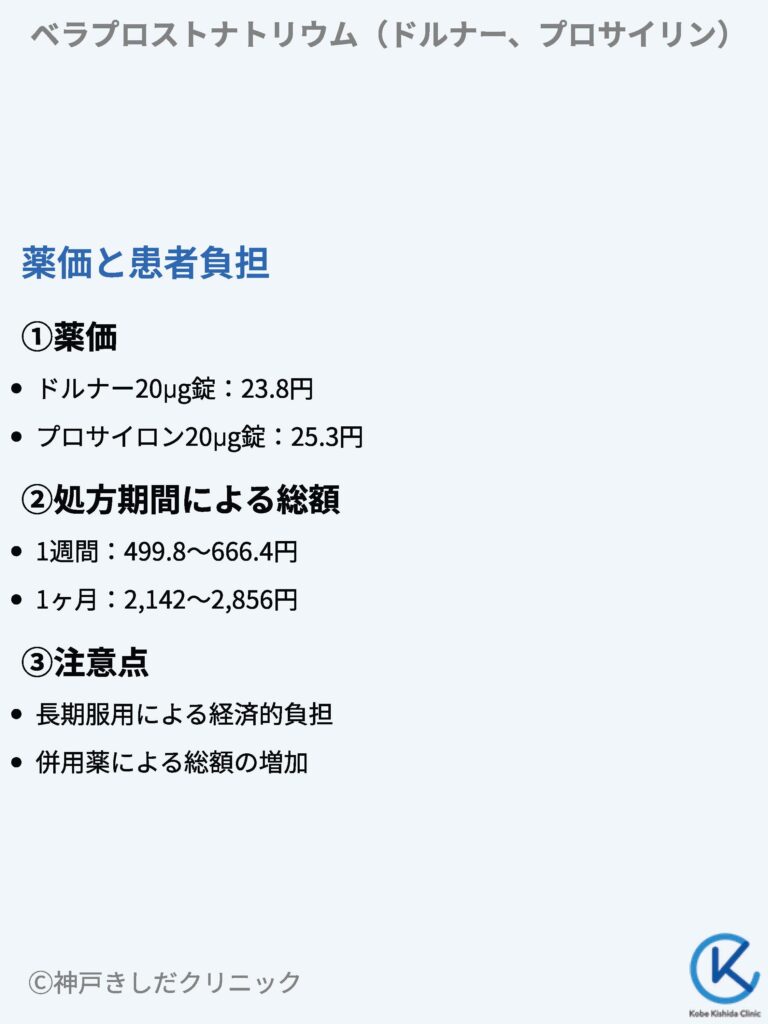

ベラプロストナトリウムの薬価と患者負担

薬価

ベラプロストナトリウムの薬価は規格により異なります。

ドルナー20μg錠は23.8円、プロサイロン20μg錠は25.3円となっています。

| 規格 | 薬価 |

| ドルナー20μg錠 | 23.8円 |

| プロサイロン20μg錠 | 25.3円 |

通常1日3〜4回の服用が必要となるため 1日あたりの薬剤費は71.4円〜95.2円の範囲となります。

処方期間による総額

1週間処方の場合の総額は499.8円〜666.4円となります。これが1ヶ月処方になると2,142.0円〜2,856円程度の費用がかかります。

| 処方期間 | 総額 |

| 1週間 | 499.8〜666.4円 |

| 1ヶ月 | 2,142〜2,856円 |

長期服用が必要な薬剤のため、患者さんの経済的負担を考慮することが大切です。

以下の点に注意が必要です。

- 処方日数による負担の変動

- 併用薬による総額の増加

以上

- 参考にした論文