アルテプラーゼ(アクチバシン、グルトパ)とは血栓を溶かす働きを持つ呼吸器治療薬です。

この薬は血管内に形成された血の塊を分解する効果があり、主に急性肺塞栓症や急性脳梗塞の治療に用いられます。

作用機序としては体内のプラスミノーゲンという物質を活性化し、血栓を溶解する酵素を生成します。

これにより血流が改善され酸素供給が回復することで重篤な合併症のリスクを軽減する可能性があります。

ただし出血のリスクも伴うため医師の厳密な管理下で使用される必要があります。

有効成分と作用機序、効果

有効成分アルテプラーゼ

アルテプラーゼ(アクチバシン、グルトパ)の主成分であるアルテプラーゼは組換え体組織型プラスミノーゲン活性化因子として知られる生理活性タンパク質です。

このタンパク質は人間の体内で自然に産生されるtPA(tissue-type Plasminogen Activator)と同一の構造および機能を持つよう遺伝子工学的手法を用いて製造されています。

アルテプラーゼは527個のアミノ酸からなる一本鎖ポリペプチドで、その分子量はおよそ7万ダルトンです。

| アルテプラーゼの特徴 | 詳細 |

| 構造 | 一本鎖ポリペプチド |

| アミノ酸数 | 527個 |

| 分子量 | 約7万ダルトン |

| 製造方法 | 遺伝子工学的手法 |

血栓溶解作用のメカニズム

アルテプラーゼは血栓内部に存在するプラスミノーゲンに特異的に結合し、これを活性型のプラスミンへと変換する働きがあります。

プラスミンはフィブリンを分解する強力な酵素で血栓の主要構成成分であるフィブリン網を破壊することで血栓を溶解します。

この過程により血管内腔の閉塞が解除され血流が再開通することで虚血に陥った組織への酸素や栄養の供給が回復します。

- プラスミノーゲンをプラスミンに活性化

- プラスミンによるフィブリンの分解

- 血栓の溶解と血流の再開通

フィブリン親和性と局所作用

アルテプラーゼはフィブリンに対する高い親和性を有しており血栓部位に選択的に集積する性質があります。

この特性により全身の出血リスクを最小限に抑えつつ血栓溶解作用を効率的に発揮することが可能となっています。

血栓周囲に集積したアルテプラーゼは局所的にプラスミノーゲン活性化を促進して血栓の速やかな溶解をもたらします。

| アルテプラーゼの特性 | 臨床的意義 |

| フィブリン親和性 | 血栓への選択的集積 |

| 局所作用 | 全身性副作用の軽減 |

| 迅速な血栓溶解 | 早期再灌流の実現 |

臨床効果と適応疾患

アルテプラーゼの血栓溶解作用は急性期の血栓性疾患に対して極めて有効です。

主な適応疾患として急性心筋梗塞・急性肺血栓塞栓症・急性脳梗塞などが挙げられます。

急性心筋梗塞では冠動脈内の血栓を溶解し心筋への血流を回復させることで梗塞巣の拡大を防ぎ、心機能の温存に寄与します。

急性肺血栓塞栓症においては肺動脈内の血栓を溶解して肺循環の改善と右心負荷の軽減をもたらします。

急性脳梗塞では脳血管内の血栓を溶解することで脳組織の虚血を改善し、神経学的症状の回復や後遺症の軽減に貢献します。

| 適応疾患 | 期待される効果 |

| 急性心筋梗塞 | 心筋血流の回復 梗塞巣拡大の抑制 |

| 急性肺血栓塞栓症 | 肺循環の改善 右心負荷の軽減 |

| 急性脳梗塞 | 脳虚血の改善 神経症状の回復 |

治療効果を左右する要因

アルテプラーゼによる治療効果は発症からの経過時間に大きく依存します。

発症後早期(ゴールデンタイム内)に投与を開始することで最大の効果が得られ、時間経過とともに効果は減弱します。

また血栓の大きさや性状、閉塞血管の部位なども治療効果に影響を及ぼす要因となります。

患者さんの年齢や既往歴、併存疾患の有無なども考慮して個々の症例に応じた適切な投与判断が必要です。

- 発症からの経過時間

- 血栓の性状と部位

- 患者さん背景(年齢 既往歴 併存疾患)

アルテプラーゼの投与に際しては出血性合併症のリスクを十分に評価して厳密な管理下での使用が重要です。

アルテプラーゼの使用方法と注意点

投与経路と用量設定

アルテプラーゼ製剤は主に静脈内投与を行います。

急性心筋梗塞や急性肺塞栓症の症例では経静脈的に単回投与するのが一般的です。

一方急性脳梗塞に対しては体重に応じた用量を60分かけて持続静注します。

| 適応疾患 | 投与方法 | 標準的用量 |

| 急性心筋梗塞 | 静脈内単回投与 | 28,800,000〜43,200,000国際単位 |

| 急性肺塞栓症 | 静脈内単回投与 | 28,800,000国際単位 |

| 急性脳梗塞 | 60分間持続静注 | 0.6〜0.9 mg/kg |

投与タイミングの重要性

アルテプラーゼの治療効果は発症からの経過時間に大きく依存するため投与開始のタイミングが極めて重要です。

急性心筋梗塞では発症後6時間以内、急性肺塞栓症では発症後14日以内、急性脳梗塞では発症後4.5時間以内の投与開始が推奨されています。

これらの時間枠を超えると有効性が低下してリスクが便益を上回る可能性があります。

- 急性心筋梗塞 発症後6時間以内

- 急性肺塞栓症 発症後14日以内

- 急性脳梗塞 発症後4.5時間以内

投与前の患者さん評価

アルテプラーゼ投与前には綿密な患者さん評価が不可欠です。

まず画像診断により出血性病変の有無を確認して出血リスクを評価します。

血液検査では凝固系パラメーターや血小板数をチェックして出血傾向の有無を判断します。

患者さんの既往歴や併存疾患、服用中の薬剤についても詳細に聴取して禁忌事項に該当しないことを確認します。

| 評価項目 | 確認内容 |

| 画像診断 | 出血性病変の有無 |

| 血液検査 | 凝固系パラメーター 血小板数 |

| 既往歴 | 出血性疾患 脳卒中歴 |

| 併存疾患 | 高血圧 糖尿病 腎機能障害 |

投与中のモニタリング

アルテプラーゼ投与中は患者さんの全身状態を注意深くモニタリングする必要があります。

血圧や心拍数 呼吸状態などのバイタルサインを継続的に観察して急激な変動がないか確認します。

神経学的所見の変化にも注意を払い、意識レベルの低下や麻痺の増悪などがないか慎重に評価します。

出血症状の出現にも細心の注意を払って口腔内・鼻腔・尿・便などの出血の有無を定期的にチェックします。

| モニタリング項目 | 観察内容 |

| バイタルサイン | 血圧 心拍数 呼吸状態 |

| 神経学的所見 | 意識レベル 麻痺の程度 |

| 出血症状 | 口腔内 鼻腔 尿 便 |

| 投与部位 | 腫脹 発赤 疼痛 |

投与後の管理

アルテプラーゼ投与終了後も厳重な経過観察が重要です。投与後24時間は安静を保ち不要な体動を避けるよう指導します。

頭部CT検査や胸部X線検査などの画像評価を適宜実施して出血性合併症の早期発見に努めます。

血液検査で凝固系パラメーターの推移を追跡して異常値の出現に注意を払います。

独自の臨床経験から私は急性脳梗塞患者さんへのアルテプラーゼ投与後24時間以内に軽度の意識レベル低下を認めた症例を経験しました。

迅速な頭部CT再検で無症候性の脳出血を早期発見でき、適切な対応により重篤化を回避できました。

このエピソードから投与後の綿密な観察と素早い対応の大切さを痛感しました。

- 24時間の安静保持

- 定期的な画像評価

- 凝固系パラメーターの追跡

患者教育と長期フォローアップ

アルテプラーゼ治療を受けた患者さんには退院時に十分な説明と指導を行います。

再発予防のための生活習慣改善や服薬アドヒアランスの重要性を強調します。

退院後も定期的な外来受診を促して長期的な経過観察とリスク管理を継続します。

患者さんの生活状況や社会的背景に配慮しつつ個々のニーズに合わせたフォローアップ計画を立案します。

| フォローアップ項目 | 内容 |

| 生活習慣改善 | 禁煙 適度な運動 健康的な食事 |

| 服薬管理 | 抗血栓薬の継続 副作用モニタリング |

| 定期検査 | 血液検査 画像検査 |

| 再発リスク評価 | 危険因子の管理 早期受診の指導 |

アルテプラーゼの適応対象となる患者

急性心筋梗塞患者

アルテプラーゼは急性心筋梗塞の初期治療において重要な役割を果たします。

発症から6時間以内の患者さんが主な対象となり、特に冠動脈造影で完全閉塞または高度狭窄が確認された症例に適応します。

心電図上でST上昇を認める患者さんや新規左脚ブロックを呈する患者さんも投与検討の対象となります。

| 適応基準 | 詳細 |

| 発症時間 | 6時間以内 |

| 冠動脈所見 | 完全閉塞または高度狭窄 |

| 心電図所見 | ST上昇または新規左脚ブロック |

| 症状 | 持続する胸痛 |

急性肺血栓塞栓症患者

急性肺血栓塞栓症の患者さんにおいてアルテプラーゼは血行動態の改善に寄与します。

発症から14日以内の症例が適応で特に右心負荷所見を伴う重症例や血行動態が不安定な患者さんが対象です。

造影CTで主肺動脈や肺葉動脈レベルの血栓が確認された患者さんも投与を考慮します。

- 発症14日以内の症例

- 右心負荷所見を伴う重症例

- 血行動態不安定例

急性脳梗塞患者さん

アルテプラーゼは急性期脳梗塞患者さんの機能予後改善に大きく貢献します。

発症から4.5時間以内の患者さんが主な投与対象となり、NIHSSスコアが5点以上25点以下の中等度から重度の症例に適応します。

頭部CTやMRIで早期虚血変化が軽微である患者さんも投与を検討します。

| 適応基準 | 条件 |

| 発症時間 | 4.5時間以内 |

| NIHSSスコア | 5〜25点 |

| 画像所見 | 早期虚血変化が軽微 |

| 年齢 | 18歳以上 |

適応除外基準

アルテプラーゼの投与にあたっては慎重な患者さん選択が必要です。

出血性素因や重度の肝障害を有する患者さん、最近3ヶ月以内に重大な手術や外傷の既往がある患者さんは一般的に適応外となります。

また未治療の重症高血圧患者さんや過去3ヶ月以内に脳梗塞の既往がある患者さんも投与を避けます。

妊婦や授乳中の女性、18歳未満の小児に対する安全性は確立していないため原則として投与対象外です。

| 除外基準 | 理由 |

| 出血性素因 | 出血リスク増大 |

| 重度肝障害 | 代謝異常による副作用増強 |

| 最近の手術歴 | 出血リスク増大 |

| 重症高血圧 | 脳出血リスク増大 |

高齢者への投与

高齢者へのアルテプラーゼ投与は慎重な判断が求められます。

一般的に75歳以上の患者さんでは出血性合併症のリスクが高まるため投与の是非を慎重に検討します。

ただし発症時間が明確で神経症状が重度である場合は年齢のみを理由に投与を控えるべきではありません。

高齢者特有の併存疾患や服薬状況、フレイルの程度なども考慮して総合的に判断することが大切です。

- 75歳以上では出血リスク上昇

- 神経症状の重症度を考慮

- 併存疾患やフレイルを評価

妊婦・授乳婦への対応

妊婦や授乳中の女性に対するアルテプラーゼの安全性は十分に確立されていません。

しかし生命を脅かす重篤な血栓塞栓症の場合に母体の利益が胎児へのリスクを上回ると判断されれば投与を検討します。

妊娠後期の患者さんでは特に慎重な判断が必要であり、産科医との密接な連携のもとで投与の是非を決定します。

授乳中の患者さんに投与する際は薬剤の乳汁移行の可能性を考慮して一時的な授乳中止を指導します。

| 妊娠時期 | 投与判断 |

| 妊娠初期 | リスク・ベネフィット比を慎重に評価 |

| 妊娠中期 | 母体の重症度に応じて検討 |

| 妊娠後期 | 極めて慎重な判断が必要 |

| 授乳期 | 一時的授乳中止を前提に検討 |

治療期間

急性期治療としての短時間投与

アルテプラーゼは主に急性期の血栓溶解療法として使用し、その投与期間は比較的短時間です。

急性心筋梗塞や急性肺塞栓症の患者さんでは通常60分以内の単回投与を行います。

一方急性脳梗塞の症例では60分間の持続静注が標準的な投与方法となっています。

| 疾患 | 標準的投与時間 | 投与方法 |

| 急性心筋梗塞 | 60分以内 | 単回投与 |

| 急性肺塞栓症 | 60分以内 | 単回投与 |

| 急性脳梗塞 | 60分間 | 持続静注 |

投与タイミングと治療ウィンドウ

アルテプラーゼの治療効果は発症からの時間経過に大きく依存するため投与開始のタイミングが極めて重要です。

急性心筋梗塞では発症後6時間以内、急性肺塞栓症では14日以内、急性脳梗塞では4.5時間以内の投与開始が推奨されています。

これらの時間枠を「治療ウィンドウ」と呼び、この期間内に治療を開始することで最大の効果が期待できます。

- 急性心筋梗塞 発症後6時間以内

- 急性肺塞栓症 発症後14日以内

- 急性脳梗塞 発症後4.5時間以内

投与後の経過観察期間

アルテプラーゼ投与後は厳重な経過観察が必要であり、この観察期間も広義の治療期間に含まれます。

通常 投与後24〜48時間は集中治療室や脳卒中ケアユニットでの継続的なモニタリングを行います。

その後も 1週間程度は慎重な観察を続け、合併症の早期発見と対応に努めます。

| 観察期間 | 場所 | 主な観察項目 |

| 24〜48時間 | ICUまたはSCU | バイタルサイン 神経症状 出血兆候 |

| 3〜7日 | 一般病棟 | 全身状態 再灌流症状 回復経過 |

長期的なフォローアップ期間

アルテプラーゼによる急性期治療が終了した後も長期的な経過観察と管理が不可欠です。

急性心筋梗塞患者さんでは通常6〜12ヶ月間の定期的な外来フォローを行い心機能の回復状況や二次予防の効果を評価します。

急性脳梗塞患者さんの場合 3〜6ヶ月間の集中的なリハビリテーションを経てその後も1年以上の長期フォローアップを継続します。

| フォローアップ期間 | 頻度 | 評価項目 |

| 1〜3ヶ月 | 2週間〜1ヶ月毎 | 症状改善 合併症 薬剤調整 |

| 3〜6ヶ月 | 1〜2ヶ月毎 | 機能回復 再発リスク評価 |

| 6〜12ヶ月 | 2〜3ヶ月毎 | 長期予後 生活指導 |

再発予防のための継続的管理

アルテプラーゼによる急性期治療後は再発予防のための継続的な管理が重要です。

抗血小板薬や抗凝固薬の長期服用が必要となる患者さんも多く、その管理期間は個々の症例に応じて数ヶ月から数年に及ぶことがあります。

生活習慣の改善や危険因子の管理も含めた総合的なアプローチを継続することで長期的な予後改善を目指します。

- 抗血小板薬・抗凝固薬の長期管理

- 生活習慣改善の継続的支援

- 定期的なリスク評価と介入

ある医師の臨床経験から急性脳梗塞に対してアルテプラーゼを投与した80歳の患者さんさんのケースが印象に残っています。

投与後の急性期管理を経て3ヶ月間の集中的なリハビリテーションを行いました。

その後も2年間にわたり定期的な外来フォローを継続した結果、徐々に日常生活動作が改善し最終的には杖歩行で自立した生活を送れるまでに回復しました。

このエピソードから 急性期治療後の長期的かつ継続的な管理の大切さを実感しました。

副作用やデメリット

出血性合併症

アルテプラーゼ投与に伴う最も重大な副作用は出血性合併症です。

特に脳出血は生命予後や機能予後に直結する重篤な合併症で発生頻度は急性脳梗塞患者さんの約6%と報告されています。

消化管出血や尿路出血、皮下出血なども比較的高頻度に認められ時に輸血や外科的介入を要する事態に至ります。

| 出血部位 | 頻度 | 重症度 |

| 脳出血 | 約6% | 重篤 |

| 消化管出血 | 約5% | 中等度〜重度 |

| 尿路出血 | 約3% | 軽度〜中等度 |

| 皮下出血 | 約10% | 軽度 |

アレルギー反応

アルテプラーゼ投与後にアレルギー反応を呈する患者さんが一定数存在します。

軽度の皮疹や掻痒感か重篤なアナフィラキシーショックまで 症状の程度は様々です。

特に既往歴のある患者さんや初回投与時には慎重な観察が重要となります。

- 皮疹・掻痒感

- 呼吸困難・喘鳴

- 血圧低下・頻脈

- アナフィラキシーショック

再潅流障害

アルテプラーゼによる血栓溶解後に生じる再潅流障害も注意すべき副作用の一つです。

急性心筋梗塞患者さんでは再潅流不整脈や一過性の心機能低下が見られることがあります。

急性脳梗塞患者さんでは再潅流による浮腫増悪や出血性変化のリスクが高まります。

| 疾患 | 再潅流障害の種類 | 発生頻度 |

| 急性心筋梗塞 | 再潅流不整脈 | 約20% |

| 急性心筋梗塞 | 一過性心機能低下 | 約10% |

| 急性脳梗塞 | 浮腫増悪 | 約15% |

| 急性脳梗塞 | 出血性変化 | 約10% |

血管外漏出による局所反応

アルテプラーゼの血管外漏出は投与部位の疼痛・腫脹・発赤を引き起こします。

稀に皮膚壊死や深部組織の障害に至る症例も報告されており投与中の慎重な観察が必要です。

末梢静脈ラインからの投与よりも中心静脈カテーテルを用いた投与が望ましいとされています。

費用対効果の問題

アルテプラーゼは高額な薬剤であり医療経済学的な観点からデメリットが指摘されています。

特に発症時間が不明確な患者さんや軽症例への使用は費用対効果が低いとされ、適応判断には慎重な検討が必要です。

一方で重症例での適切な使用は長期的な医療・介護費用の削減につながる可能性があります。

| 患者さん群 | 費用対効果 | 考慮事項 |

| 重症例 | 比較的良好 | 長期的コスト削減の可能性 |

| 軽症例 | 低い | 自然回復との比較が必要 |

| 発症時間不明例 | 不確実 | 慎重な適応判断が必要 |

治療可能時間枠の制約

アルテプラーゼの効果は発症からの時間経過に大きく依存するため治療可能な時間枠が限られています。

急性脳梗塞では4.5時間、急性心筋梗塞では6時間という制約があり、これらを超えると有効性が低下しリスクが上回ります。

この時間的制約によって潜在的に恩恵を受けられる患者さんの一部が治療機会を逃す結果となっています。

- 急性脳梗塞 4.5時間以内

- 急性心筋梗塞 6時間以内

- 急性肺塞栓症 14日以内

効果がなかった場合の代替治療薬

ウロキナーゼ

アルテプラーゼが効果を示さない状況ではウロキナーゼが代替薬として考慮されます。

この薬剤はプラスミノーゲンを直接活性化て 血栓溶解作用を発揮します。

急性肺塞栓症や深部静脈血栓症の治療に用いられることが多く比較的安価であることも利点です。

| 特徴 | 詳細 |

| 作用機序 | プラスミノーゲン直接活性化 |

| 主な適応 | 急性肺塞栓症 深部静脈血栓症 |

| 投与経路 | 静脈内投与 |

| 半減期 | 約15分 |

モンテプラーゼ

モンテプラーゼは日本で開発された遺伝子組換え型組織プラスミノーゲン活性化因子です。

アルテプラーゼと比較して半減期が長く単回投与で効果を発揮する点が特徴的です。

急性肺塞栓症の治療に主に使用され アルテプラーゼ無効例での代替薬としての地位を確立しています。

- 長い半減期(約40分)

- 単回投与で効果発現

- 日本発の薬剤

- 急性肺塞栓症に主に使用

テネクテプラーゼ

テネクテプラーゼはアルテプラーゼの改良型薬剤として開発されました。

フィブリン特異性が高く半減期も長いため単回ボーラス投与が可能です。

主に急性心筋梗塞の治療に用いられアルテプラーゼと同等以上の有効性が報告されています。

| 比較項目 | アルテプラーゼ | テネクテプラーゼ |

| フィブリン特異性 | 中等度 | 高い |

| 半減期 | 約5分 | 約20分 |

| 投与方法 | 持続点滴 | 単回ボーラス |

| 主な適応 | 心筋梗塞 脳梗塞 | 心筋梗塞 |

機械的血栓回収療法

薬物療法が奏功しない場合機械的血栓回収療法が選択肢となります。

この方法ではカテーテルを用いて直接血栓を除去するため薬剤抵抗性の血栓にも効果を発揮します。

特に大血管閉塞による急性脳梗塞ではアルテプラーゼ無効例に対する有効な代替治療として確立されつつあります。

| デバイスタイプ | 特徴 | 適応 |

| ステントリトリーバー | 血栓を捕捉して回収 | 大血管閉塞 |

| 吸引カテーテル | 血栓を吸引除去 | 中小血管閉塞 |

| コンビネーション | 両方の利点を併せ持つ | 複雑な血栓形態 |

抗血小板薬

アルテプラーゼによる血栓溶解が不十分な場合には抗血小板薬の併用や切り替えを検討します。

アスピリンやクロピドグレルなどの経口薬チロフィバンやアブシキシマブなどの静注薬があり状況に応じて選択します。

これらは血小板凝集を抑制することで新たな血栓形成を防ぎ既存の血栓の増大を抑える効果があります。

- 経口抗血小板薬 アスピリン クロピドグレル プラスグレル

- 静注抗血小板薬 チロフィバン アブシキシマブ

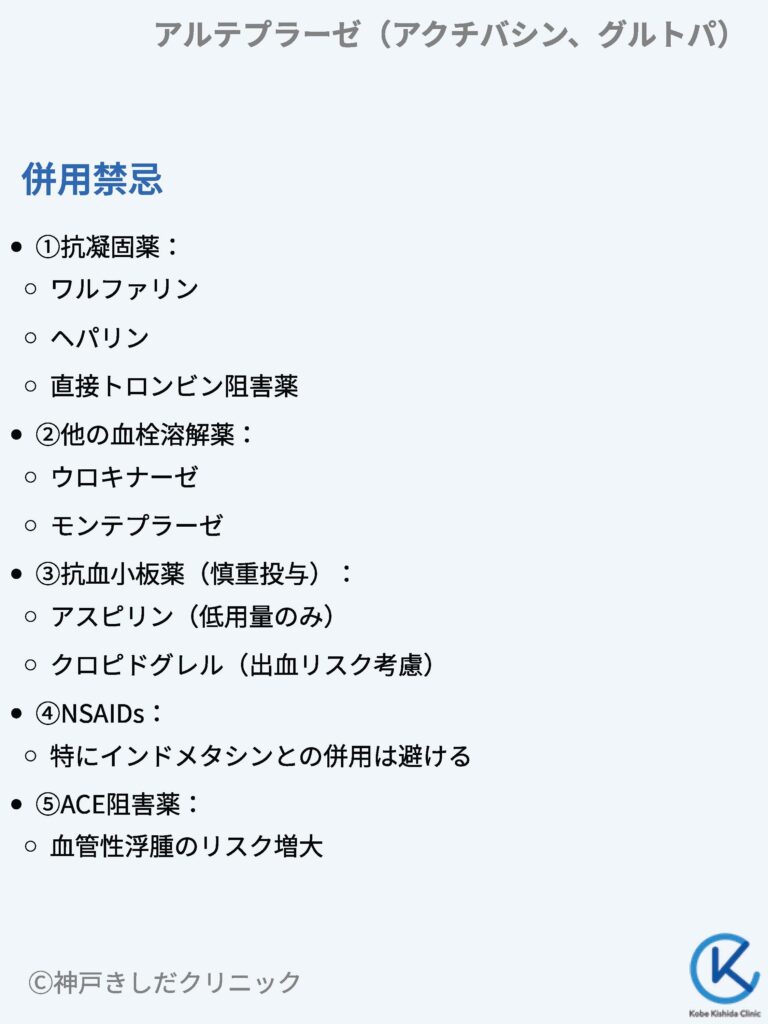

アルテプラーゼ(アクチバシン、グルトパ)の併用禁忌

抗凝固薬との併用

アルテプラーゼと抗凝固薬の併用は出血リスクを著しく増大させるため原則として禁忌とされています。

特にワルファリンやヘパリン直接トロンビン阻害薬などの薬剤との同時使用は致命的な出血性合併症を引き起こす可能性があります。

アルテプラーゼ投与前にこれらの薬剤の使用歴を確認し必要に応じて拮抗薬の投与や一定期間の休薬を検討することが重要です。

| 抗凝固薬 | 作用機序 | 併用時のリスク |

| ワルファリン | ビタミンK依存性凝固因子阻害 | 重篤な出血 |

| ヘパリン | アンチトロンビンIII活性化 | 広範囲な出血 |

| 直接トロンビン阻害薬 | トロンビン直接阻害 | 制御不能な出血 |

他の血栓溶解薬との併用

アルテプラーゼと他の血栓溶解薬(ウロキナーゼ モンテプラーゼなど)の併用も禁忌事項です。

これらの薬剤を同時に使用すると過度の線溶系活性化が生じ コントロール不能な出血傾向を招く恐れがあります。

異なる血栓溶解薬の切り替えを行う際は前薬の半減期を考慮して十分な間隔を空けることが必須です。

- ウロキナーゼ

- モンテプラーゼ

- ナサルプラーゼ

- テネクテプラーゼ

抗血小板薬との慎重な併用

アルテプラーゼと抗血小板薬の併用は状況に応じて慎重に判断する必要があります。

アスピリンやクロピドグレルなどの経口抗血小板薬は急性期の虚血性疾患では併用が許容される場合もありますが出血リスクの増大に十分注意を払うべきです。

一方 GPIIb/IIIa阻害薬などの静注抗血小板薬との併用は原則として避けるべきとされています。

| 抗血小板薬 | 併用の可否 | 注意事項 |

| アスピリン | 条件付き可 | 低用量に限定 |

| クロピドグレル | 条件付き可 | 出血リスクを考慮 |

| プラスグレル | 原則避ける | 高い出血リスク |

| GPIIb/IIIa阻害薬 | 禁忌 | 重篤な出血の危険 |

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)との併用

アルテプラーゼとNSAIDsの併用は消化管出血のリスクを高めるため注意が必要です。

特に胃粘膜保護作用の弱いNSAIDs(インドメタシンなど)との併用は避けるべきとされています。

やむを得ず併用する際は胃粘膜保護薬の追加や投与量・期間の最小化を図ることが望ましいです。

| NSAIDs | 併用リスク | 対策 |

| インドメタシン | 高 | 原則避ける |

| ジクロフェナク | 中〜高 | 慎重に判断 |

| セレコキシブ | 比較的低 | 必要時考慮可 |

| アセトアミノフェン | 低 | 代替薬として検討 |

降圧薬との相互作用

アルテプラーゼと一部の降圧薬(特にACE阻害薬)との併用は血管性浮腫のリスクを増大させる可能性があります。

この組み合わせでは舌や咽頭の急激な腫脹が生じ気道閉塞を引き起こす危険性があります。

ACE阻害薬服用中の患者さんにアルテプラーゼを投与する際は厳重な観察と迅速な対応が求められます。

- ACE阻害薬使用歴の確認

- 投与中の頻回な口腔内チェック

- 気道確保の準備

- 代替降圧薬の検討

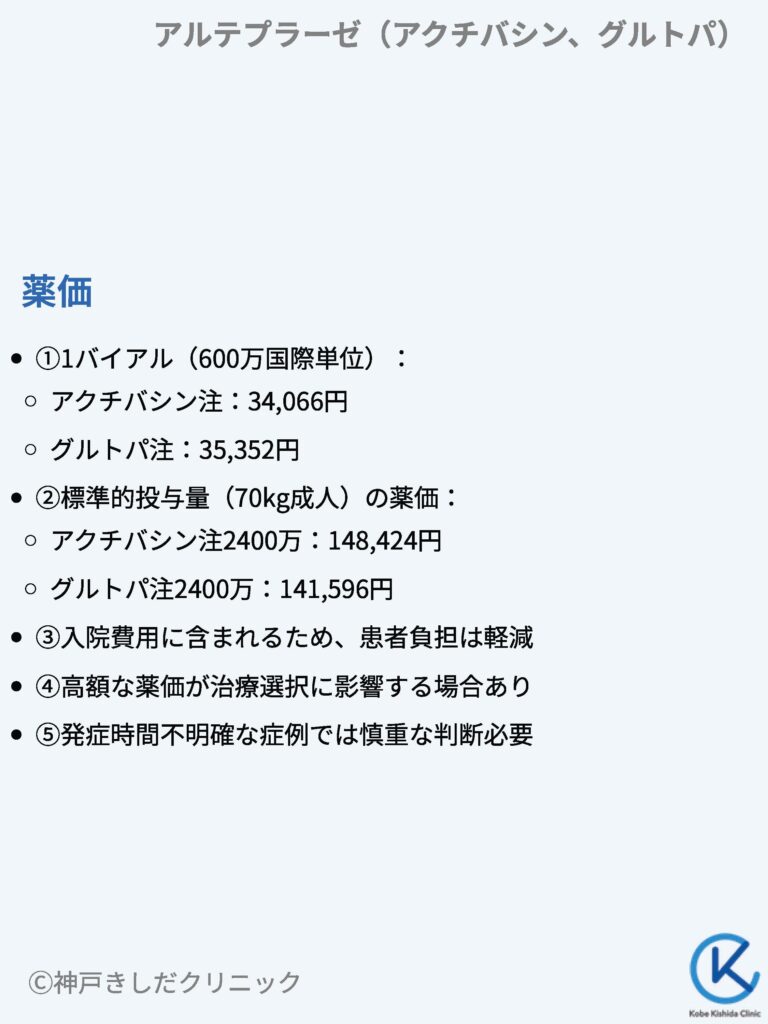

アルテプラーゼ(アクチバシン、グルトパ)の薬価

薬価

アルテプラーゼ製剤の薬価は高額であり、1バイアル(600万国際単位)あたり約3.5万円に設定されています。

| 投与量 | 薬価総額 |

| アクチバシン注600万 | 34066円 |

| グルトパ注600万 | 35352円 |

急性期治療に用いられる薬剤のため通常は入院中に使用され、患者さん負担は入院費用に含まれます。

処方期間による総額

アルテプラーゼは単回投与が原則であるため1週間や1ヶ月といった長期処方は行いません。

急性心筋梗塞や急性脳梗塞の標準的な投与量(70kg成人)である2400万国際単位を使用した場合、1回の治療で約14万円の薬剤費が発生します。

| 投与量 | 薬価総額 |

| アクチバシン注2400万 | 148424円 |

| グルトパ注2400万 | 141596円 |

臨床経験上アルテプラーゼの高額な薬価が治療選択に影響を与えることがあります。

特に発症時間が不明確な症例では投与判断に慎重にならざるを得ない状況を経験しました。

以上

- 参考にした論文