感染症の一種である扁桃炎は、扁桃腺が炎症を起こす病気です。

細菌やウイルスの感染が主な原因となり、多くの人が経験する可能性のある身近な疾患です。

喉の痛みや発熱などが、この病気の代表的な症状として知られています。

感染症の一種である扁桃炎の病型

扁桃炎の病型について最新の医学知見に基づき急性扁桃炎と慢性扁桃炎の特徴を詳細に解説します。

病型の特徴や医学的背景への理解を深めることは、この疾患への洞察を深める上で重要な要素となります。

扁桃炎における病型分類の基本的概念

扁桃炎の病型は炎症の持続期間と臨床像に基づいて分類されます。

医学的見地から急性扁桃炎と慢性扁桃炎という二つの主要な分類が確立されています。

| 分類項目 | 急性扁桃炎 | 慢性扁桃炎 | 臨床的意義 |

|---|---|---|---|

| 発症形態 | 突発的 | 緩徐 | 診断基準の基礎 |

| 炎症期間 | 2週間未満 | 2週間以上 | 治療方針の決定 |

| 免疫応答 | 急激 | 持続的 | 病態の把握 |

急性扁桃炎の病態生理学

急性扁桃炎における免疫応答は生体防御機構の典型的な例を示します。

扁桃組織における炎症反応は次のような段階を経て進行します。

- 初期炎症反応の惹起

- 免疫細胞の局所への集積

- 炎症性サイトカインの放出

- 血管透過性の亢進

免疫学的観点からみると急性扁桃炎では好中球やマクロファージといった免疫細胞が重要な役割を担います。

慢性扁桃炎の病理学的特徴

慢性扁桃炎では持続的な炎症状態により組織学的変化が生じます。

扁桃組織の線維化や陰窩の拡張といった特徴的な変化が観察されます。

| 病理所見 | 組織変化 | 臨床的特徴 |

|---|---|---|

| 上皮変化 | 扁平上皮の肥厚 | 表面性状の変化 |

| 実質変化 | リンパ濾胞の増大 | 組織の腫大 |

| 間質変化 | 線維化の進行 | 硬度の増加 |

免疫学的観点からの病型分析

扁桃炎の各病型における免疫応答はそれぞれ特徴的なパターンを示します。

- 急性期における好中球優位の炎症反応

- 慢性期におけるリンパ球主体の免疫応答

- サイトカインネットワークの変調

- 局所免疫系の機能変化

これらの免疫学的変化は病態の進行に深く関与しています。

病型分類の臨床的意義と実践

臨床現場における病型分類は診断・予後予測において重要な指標となります。

各病型の特徴を理解することで、より適切な医学的対応が可能となります。

| 評価項目 | 急性扁桃炎 | 慢性扁桃炎 |

|---|---|---|

| 炎症マーカー | 著明な上昇 | 軽度上昇 |

| 組織所見 | 急性期変化 | 慢性期変化 |

| 免疫応答 | 急性炎症反応 | 持続性炎症 |

扁桃炎の主症状

扁桃炎における主症状について急性期と慢性期の特徴的な症状の違いや症状の進行過程を詳しく説明します。

患者さんが経験する様々な症状を医学的な観点から分析し、各症状の持つ意味と重要性について理解を深めます。

扁桃炎における主要症状の全体像

扁桃炎の症状は発症時期や病態の進行度によって大きく異なります。

初期症状から進行期の症状まで段階的な変化を示すことが特徴的です。

| 症状の種類 | 急性期 | 慢性期 |

|---|---|---|

| 咽頭痛 | 強度 | 軽度~中等度 |

| 発熱 | 高熱 | 微熱程度 |

| 全身症状 | 顕著 | 軽度 |

急性扁桃炎に特徴的な症状

急性扁桃炎では以下のような特徴的な症状が出現します。

- 激しい咽頭痛

- 38度以上の発熱

- 嚥下困難

- 頸部リンパ節の腫脹

これらの症状は急性期の炎症反応を反映しており、患者さんの生活の質に大きな影響を与えます。

慢性扁桃炎における持続的症状

慢性扁桃炎の症状は急性期と比較して穏やかですが長期間持続する傾向があります。

| 症状 | 特徴 | 持続期間 |

|---|---|---|

| 咽頭違和感 | 持続的 | 数週間~数か月 |

| 微熱 | 間欠的 | 不定期 |

| 倦怠感 | 軽度 | 継続的 |

随伴症状と全身症状

扁桃炎では局所症状に加えて全身にも様々な症状が現れます。

- 全身倦怠感

- 食欲不振

- 関節痛

- 筋肉痛

これらの症状は体内での炎症反応の広がりを示す重要な指標となります。

症状の進行パターン

症状の進行は一般的に次のような段階を経ます。

| 進行段階 | 主要症状 | 随伴症状 |

|---|---|---|

| 初期 | 軽度咽頭痛 | 違和感 |

| 極期 | 強度咽頭痛 | 全身症状 |

| 回復期 | 症状軽減 | 緩和傾向 |

年齢層による症状の違い

扁桃炎の症状は年齢によって異なる特徴を示します。小児では発熱が顕著である一方で、成人では咽頭痛が主体となることが多いです。

症状の重症度評価

症状の重症度は、患者の生活への影響度によって評価します。嚥下困難の程度や発熱の持続期間などが、重要な評価指標となります。

扁桃炎の症状は個人差が大きく、また年齢や体調によっても異なる様相を呈します。

症状の正確な把握と適切な対応が患者さんのQOL維持に大切な要素となります。

原因やきっかけ:病原体と発症メカニズム

扁桃炎は咽頭奥の扁桃組織に炎症が生じる感染症です。

この項では扁桃炎の主な原因となる病原体や発症のメカニズム、さらに急性扁桃炎と慢性扁桃炎の違いについて詳しく説明します。

また、環境因子や個人の体質など扁桃炎の発症に関わる様々な要因についても触れ、この疾患の全体像を理解するための情報を提供します。

扁桃炎を引き起こす主な病原体

扁桃炎の原因となる病原体は主にウイルスと細菌です。

これらの微生物が扁桃組織に侵入して炎症反応を引き起こすことで扁桃炎が発症します。

| 病原体の種類 | 主な原因微生物 | 特徴 |

|---|---|---|

| ウイルス | アデノウイルス、エンテロウイルス、EBウイルス | 急性扁桃炎の主な原因 |

| 細菌 | 溶血性連鎖球菌(GABS) | 重症化のリスクが高い |

ウイルス性扁桃炎は一般的に細菌性よりも症状が軽い傾向がありますが、持続期間が長くなることがあります。

一方で細菌性扁桃炎は急性で重症化する恐れがあるため注意が必要です。

病原体の感染経路

これらの病原体は日常生活の中で様々な経路で体内に侵入します。

- 飛沫感染:咳嗽や打ちしまきなどによって空気中に飛散した病原体が新たな宿主に感染

- 直接接触:感染者の体液や物質との直接接触によって感染

- 共用物品:感染者の使用した食器や飲み物などの共用品を通じて感染

急性扁桃炎と慢性扁桃炎の原因の違い

急性扁桃炎と慢性扁桃炎ではその原因や発症メカニズムに違いがあります。

急性扁桃炎

- 主な原因:ウイルスや細菌の急性感染によって引き起こされる

- 発症パターン:突発的に発症して症状が強く現れる特徴がある

- 環境的要因:気温の変化や体調不良が引き金となることもある

慢性扁桃炎

- 主な原因:繰り返される急性扁桃炎や長期的な炎症状態が原因

- 発症パターン:比較的穏やかな症状が長期間持続

- 体質的要因:扁桃組織の構造的変化や免疫機能の低下が関与

扁桃炎の発症に関わる環境因子

扁桃炎の発症には病原体の存在だけでなく様々な環境因子も関与します。

これらの要因が複合的に作用することで扁桃炎のリスクが高まります。

| 環境因子 | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 気温の変化 | 免疫機能の低下 | 適切な衣服選択 |

| 乾燥 | 粘膜防御機能の低下 | 適度な湿度維持 |

| 労累 | 体力消耗 | 適切な休息 |

| 受凉 | 体温調節機能の低下 | 適切な服装 |

気温の変化や乾燥は体の防御機能を低下させて病原体に対する抵抗力を弱めます。

さらに労累や受凉も体力消耗や体温調節機能の低下を引き起こし、扁桃炎のリスクを高めます。

個人の体質と扁桃炎リスク

個人の体質は扁桃炎の発症に大きな影響を与えます。

免疫力の強さや遺伝的要因が病原体への抵抗力に関わります。

| 体質的要因 | リスク | 特徴 |

|---|---|---|

| 免疫力 | 高低 | 個人差が顕著 |

| 遺伝的背景 | 感染性向 | 家族歴の影響 |

| ストレス耐性 | 免疫機能への影響 | 精神的要因 |

扁桃炎を誘発する生活習慣

生活習慣は扁桃炎の発症リスクを高める重要な要因です。

- 不規則な睡眠:睡眠の品質が低下して免疫機能が弱まる

- 不十分な栄養摂取:栄養不足が体の防御機能を低下させる

- 過度の喫煙:粘膜防御機能を低下させて病原体に対する抵抗力が弱まる

- 過度の飲酒:免疫機能を低下させて全体的な健康状態を悪化させる

- 運動不足:体力消耗と免疫機能の低下を引き起こす

これらの生活習慣は身体の防御機能を低下させて病原体に対する抵抗力を弱めます。

年齢層別の扁桃炎リスク

年齢によって扁桃炎の発症リスクと原因は異なります。

| 年齢層 | リスク特性 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 小児 | 高い | ウイルス感染 |

| 思春期 | 中程度 | 細菌感染 |

| 成人 | やや低い | 慢性炎症 |

| 高齢者 | 低い | 免疫機能低下 |

免疫システムと扁桃炎の関係

扁桃は免疫システムの重要な防御器官です。

扁桃の機能低下や過剰な炎症反応が扁桃炎の発症メカニズムに深く関わります。

免疫細胞の働きが弱まると病原体に対する防御機能が低下して扁桃炎を引き起こすリスクが高まります。

季節と扁桃炎の関係

季節の変わり目は扁桃炎のリスクが高まる時期です。

特に気温の変化や湿度の変動が、体の防御機能に影響を与えます。

- 冬季の乾燥:粘膜防御機能の低下を引き起こす

- 春季の急激な気温変化:体の免疫機能を低下させる

- 秋季の温度差:体温調節機能の低下を引き起こす

これらの季節的要因は扁桃炎の発症リスクを高める重要な環境要因となります。

扁桃炎の発症に関わるその他の疾病

扁桃炎の発症には他の中耳炎、鼻窦炎、喉や気管、支気管炎など他の器官の感染も関与します。

| 疾病 | 影響 | リスク |

|---|---|---|

| 中耳炎 | 様々な感染が広がる | 高い |

| 鼻窦炎 | Automotive免疫反応の増加 | 中程度 |

| 喉や気管、支気管炎 | Whole体的感染が広がる | 高い |

これらの疾病は体内での感染が広がることで扁桃炎の発症リスクを高めます。

扁桃炎の診察と診断

扁桃炎の診察と診断は患者の症状や病歴の聴取から始まり、視診、触診、さらには各種検査へと進みます。

本稿では医療機関での扁桃炎の診察過程や急性扁桃炎と慢性扁桃炎の鑑別診断、そして確定診断に至るまでの検査方法について詳しく説明します。

また、診断の精度を高めるための最新の診断技術や他の疾患との鑑別についても触れ、扁桃炎の診断における全体像を理解するための情報を提供します。

扁桃炎診察の基本的な流れ

扁桃炎の診察はまず患者さんの症状や病歴を詳しく聴取することから始まります。

医師は患者の訴えを注意深く聞き取り、症状の発現時期や経過、過去の同様の症状の有無などを確認します。

この問診の段階で医師は以下のような情報を収集します。

- 症状の発症時期と経過

- 発熱の有無とその程度

- 咽頭痛の性質(持続的か、嚥下時に増強するかなど)

- 咳嗽や鼻汁などの随伴症状

- 過去の扁桃炎の既往歴

- 家族内や周囲での同様の症状を呈する人の有無

問診に続いて医師は患者の全身状態を観察します。

発熱や倦怠感の程度、顔色や表情などから全身状態を把握して扁桃炎の重症度を推測します。

次に口腔内の視診を行います。

医師は患者さんに「アー」と発声してもらい、口腔内を十分に観察します。この際に次のような点に注目します。

| 観察項目 | 確認内容 | 診断的意義 |

|---|---|---|

| 扁桃の腫大 | 扁桃の大きさと対称性 | 炎症の程度と範囲 |

| 扁桃の色調 | 発赤や白苔の有無 | 感染の種類と重症度 |

| 咽頭後壁 | 発赤や浮腫の有無 | 炎症の波及範囲 |

| リンパ節 | 顎下部や頸部のリンパ節腫脹 | 全身性反応の程度 |

これらの観察結果は扁桃炎の診断だけでなく、その重症度や原因となる病原体の推定にも役立ちます。

扁桃炎診断のための検査

扁桃炎の確定診断や原因病原体の特定のために様々な検査が実施されます。

これらの検査は診断の精度を高めて適切な治療方針の決定に重要な役割を果たします。

主な検査項目とその目的は以下の通りです。

| 検査項目 | 目的 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 咽頭培養検査 | 原因病原体の同定 | 抗生物質選択に有用 |

| 迅速抗原検査 | A群β溶血性連鎖球菌の検出 | 即日結果が得られる |

| 血液検査 | 炎症マーカーの評価 | 白血球数、CRP値など |

| 抗体価検査 | ウイルス感染の診断 | EBウイルスなど |

咽頭培養検査は扁桃表面や咽頭から綿棒で検体を採取して培養して原因となる細菌を同定します。

結果が出るまでに数日を要しますが、抗生物質の選択に重要な情報を提供します。

迅速抗原検査はA群β溶血性連鎖球菌の感染を短時間で判定できる検査です。

特に小児の扁桃炎診断において有用性が高く、即日結果が得られることから治療方針の迅速な決定に寄与します。

血液検査では白血球数やC反応性タンパク(CRP)などの炎症マーカーを測定します。

これらの値の上昇は細菌性感染を示唆して炎症の程度や治療効果の判定に役立ちます。

鑑別診断とその他の考慮事項

扁桃炎の診断において他の疾患との鑑別も重要で、特に次のような疾患を考慮する必要があります。

- 咽頭炎

- 急性喉頭蓋炎

- 伝染性単核球症

- 口腔カンジダ症

- 扁桃腫瘍

これらの疾患は扁桃炎と類似した症状を呈することがあるため注意深い診察と適切な検査が必要です。

また、小児の扁桃炎診断においては以下の点に特に注意を払います。

- 年齢に応じた症状の表現の違い

- 診察時の協力の得やすさ

- 合併症のリスク(特に急性糸球体腎炎やリウマチ熱)

小児では症状の訴えが曖昧になりやすいため保護者からの詳細な問診と丁寧な診察が必要です。

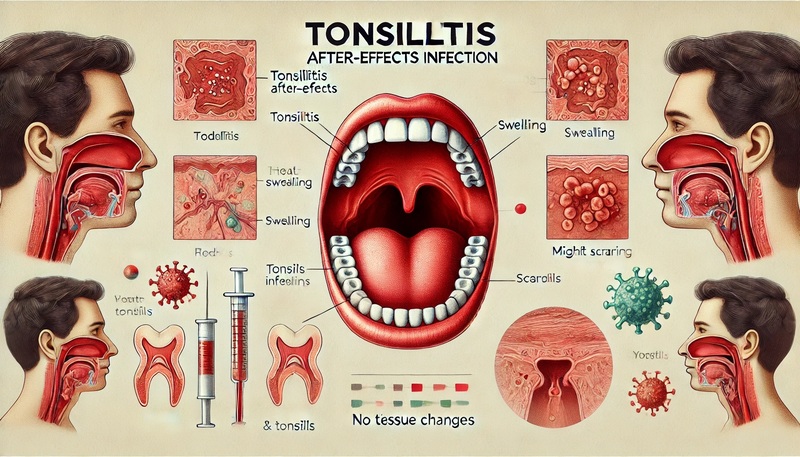

画像所見

扁桃炎の画像所見は臨床診断における重要な判断材料となります。

本稿では急性扁桃炎と慢性扁桃炎の特徴的な画像所見について医療現場で用いられる内視鏡画像や各種検査画像を基に詳しく説明します。

医師が画像診断を行う際の着目点や扁桃の状態を評価する具体的な指標について専門的な視点から解説を行います。

急性扁桃炎の基本的な画像所見

急性扁桃炎の画像所見では扁桃の著明な腫大と発赤が特徴的な所見として観察されます。

内視鏡検査により得られる画像では扁桃表面の白苔付着や膿栓の形成が明確に確認できます。

扁桃周囲の粘膜も充血して発赤を呈し、周囲との境界が不明瞭となることが多いのが特徴です。

| 画像所見の特徴 | 観察されるポイント |

|---|---|

| 扁桃の腫大 | 両側性、非対称性 |

| 表面性状 | 白苔、膿栓形成 |

| 粘膜の状態 | 発赤、充血 |

| 周囲組織 | 浮腫、充血 |

慢性扁桃炎における特徴的な画像所見

慢性扁桃炎では扁桃の形態変化が長期的に観察されます。

陰窩の開大や瘢痕化、扁桃実質の線維化などが特徴的な所見として認められます。

内視鏡検査では扁桃表面の凹凸不整や陰窩内の異常所見を詳細に観察することができます。

- 陰窩の開大と拡張

- 扁桃実質の線維化

- 表面の凹凸不整

- 慢性的な充血像

- 周囲組織との癒着

画像診断における技術的な観点

画像診断技術の進歩によって扁桃炎の所見をより詳細に観察できるようになりました。

高解像度内視鏡や狭帯域光観察(NBI)などの特殊光観察によって粘膜表面の微細な変化や血管走行の異常なども確認できます。

| 観察方法 | 主な観察対象 | 特徴的な所見 |

|---|---|---|

| 通常観察 | 扁桃全体像 | 腫大、発赤 |

| NBI観察 | 血管走行 | 血管異常 |

| 拡大観察 | 粘膜表面 | 微細構造 |

画像所見の経時的変化

扁桃炎の画像所見は疾患の進行状況により経時的に変化します。

急性期では著明な炎症所見が観察され、時間経過とともに徐々に改善していきます。

慢性化した場合は扁桃組織の器質的変化が固定化される傾向にあります。

| 時期 | 主な画像所見 | 特記事項 |

|---|---|---|

| 急性期 | 強い炎症像 | 発赤著明 |

| 亜急性期 | 炎症軽減 | 白苔減少 |

| 慢性期 | 組織変化 | 瘢痕形成 |

特殊検査における画像所見

CT検査やMRI検査などの画像診断モダリティでは扁桃の深部構造や周囲組織との関係を評価することができます。

- 造影CT検査での評価ポイント

- MRI検査での特徴的所見

- 超音波検査での観察項目

- 組織血流評価の方法

扁桃炎の画像所見は疾患の状態を客観的に評価する上で欠かせない診断ツールです。

様々な画像診断技術を組み合わせることで、より正確な病態把握が可能となります。

扁桃炎の治療方法と薬

扁桃炎の治療はその原因や症状の程度によって異なりますが、主に薬物療法と生活管理が中心となります。

急性扁桃炎と慢性扁桃炎では治療アプローチが異なり、それぞれに適した薬や治療法が選択されます。

本稿では扁桃炎の治療方法、使用される薬、そして治癒までの期間について詳しく説明します。

治療の選択や経過観察の重要性、そして患者さんご自身でできるケアについても触れていきます。

急性扁桃炎の治療アプローチ

急性扁桃炎の治療は主に原因となる病原体の種類と症状の重症度に基づいて決定されます。

ウイルス性と細菌性では治療方針が異なるため、医師による正確な診断が治療の第一歩となります。

ウイルス性扁桃炎の場合に特異的な治療薬はありませんが、症状の緩和を目的とした対症療法が中心となります。

一方で細菌性扁桃炎では抗生物質による治療が主となります。

| 原因 | 主な治療法 | 使用される薬 |

|---|---|---|

| ウイルス性 | 対症療法 | 解熱鎮痛薬、うがい薬 |

| 細菌性 | 抗生物質療法 | ペニシリン系、セフェム系抗生物質 |

急性扁桃炎の治療では症状の緩和と炎症の鎮静化が主な目標となります。

ウイルス性の場合は体の免疫システムが病原体を排除するまで症状を和らげることに重点を置きます。

具体的には解熱鎮痛薬の使用や十分な休養、水分補給などが推奨されます。

細菌性扁桃炎の場合には適切な抗生物質の選択が治療の要となります。

一般的にペニシリン系やセフェム系の抗生物質が使用されますが、薬剤耐性菌の問題もあるため医師の判断に基づいた適切な薬剤選択が重要です。

抗生物質治療を行う際は以下の点に注意が必要です。

- 処方された抗生物質を指示通りに最後まで服用すること

- 症状が改善しても勝手に服用を中止しないこと

- アレルギー反応や副作用に注意して異常を感じたら直ちに医師に相談すること

慢性扁桃炎の治療戦略

慢性扁桃炎の治療は急性扁桃炎とは異なるアプローチが必要となります。

長期的な管理と再発予防が主な目標となり、薬物療法だけでなく生活習慣の改善や手術的治療も考慮されます。

慢性扁桃炎の治療オプション

- 保存的治療(薬物療法と生活管理)

- 扁桃摘出術(手術的治療)

- 免疫療法(特定の場合)

保存的治療では急性増悪時の対症療法と併せて扁桃の機能を維持しながら炎症を抑える長期的なアプローチが取られます。

うがい薬や局所消毒薬の定期的な使用、免疫機能を高める補助療法なども考慮されます。

| 治療法 | 目的 | 主な方法 |

|---|---|---|

| 薬物療法 | 炎症抑制、症状緩和 | 抗生物質、消炎鎮痛剤 |

| 生活管理 | 再発予防、全身状態改善 | 口腔ケア、栄養管理 |

| 手術療法 | 根本的治療 | 扁桃摘出術 |

慢性扁桃炎の治療では患者さんの年齢、症状の頻度や重症度、生活への影響などを総合的に考慮して個々に適した治療方針を立てることが大切です。

特に頻繁に急性増悪を繰り返す場合や扁桃炎が原因で他の合併症を引き起こしている場合には扁桃摘出術が検討されることがあります。

扁桃摘出術は慢性扁桃炎の根本的な治療法として位置づけられていますが、手術の決定には慎重な判断が必要です。

手術のメリットとデメリットを十分に理解し、医師と相談の上で決定することが重要です。

扁桃炎治療に用いられる主な薬剤

扁桃炎の治療に使用される薬剤は症状の緩和と原因となる病原体の排除を目的としています。

主に以下のような薬剤が使用されます。

- 抗生物質

- ペニシリン系:アモキシシリンなど

- セフェム系:セフカペンピボキシル、セフジニルなど

- マクロライド系:クラリスロマイシン、アジスロマイシンなど

- 解熱鎮痛薬

- アセトアミノフェン

- イブプロフェン

- ロキソプロフェンナトリウム

- うがい薬・局所消毒薬

- ポビドンヨード

- ベンゼトニウム塩化物

- セチルピリジニウム塩化物

これらの薬剤は医師の診断と処方に基づいて使用されます。

特に抗生物質は耐性菌の出現を防ぐため適切な使用が重要です。

| 薬剤分類 | 主な効果 | 使用上の注意点 |

|---|---|---|

| 抗生物質 | 細菌の増殖抑制・殺菌 | 耐性菌の出現防止、アレルギー反応に注意 |

| 解熱鎮痛薬 | 発熱・痛みの緩和 | 胃腸障害、肝機能障害に注意 |

| うがい薬 | 口腔内の殺菌・消毒 | 誤飲に注意、アレルギー反応の可能性 |

薬剤の選択は患者さんの年齢、アレルギー歴、他の疾患の有無、妊娠の有無などを考慮して行われます。

また、副作用の可能性についても十分な説明を受けて理解した上で服用することが重要です。

扁桃炎の治癒までの期間と経過観察

扁桃炎の治癒期間は原因や症状の程度、治療の内容によって異なります。

一般的な目安は以下の通りです。

- 急性ウイルス性扁桃炎:7〜10日程度

- 急性細菌性扁桃炎:抗生物質治療開始後3〜5日で症状改善、完治まで1〜2週間

- 慢性扁桃炎:数週間から数ヶ月(個人差が大きい)

治療開始後の経過観察は非常に重要で、特に以下の点に注意が必要です。

- 発熱の推移

- 咽頭痛の程度の変化

- 全身状態の改善

- 合併症の有無

| 経過期間 | 観察ポイント | 注意事項 |

|---|---|---|

| 治療開始〜3日 | 症状の改善傾向 | 悪化時は再受診 |

| 4日〜1週間 | 症状の顕著な改善 | 副作用の有無確認 |

| 1週間以降 | 完治の確認 | 再発の兆候に注意 |

経過観察中に症状の改善が見られない場合や逆に悪化する場合は速やかに医療機関を受診する必要があります。

また、抗生物質治療を受けている場合は処方された期間を守って服用を完了することが重要です。

扁桃炎治療中の生活管理と自己ケア

扁桃炎の治療期間中は薬物療法と並行して適切な生活管理を行うことで、より効果的な回復が期待できます。

以下に患者さんご自身で実践できるケアについて説明します。

- 十分な休養と睡眠

- 体の回復力を高めるために重要

- 仕事や学校は、医師の指示に従って休むことを検討

- 適切な水分補給

- 脱水を防ぎ、のどの乾燥を防止

- ぬるま湯や白湯が理想的

- 栄養バランスの良い食事

- 免疫力を高めるためのビタミン、ミネラルの摂取

- 刺激物を避け、軟らかい食事を心がける

- 口腔ケアの徹底

- うがいの励行(塩水やうがい薬を使用)

- 歯磨きの徹底(扁桃周囲の清潔維持)

- 湿度管理

- 適度な湿度を保つことで、のどの乾燥を防止

- 加湿器の使用や濡れタオルの活用

これらの自己ケアは薬物療法の効果を高め、回復を早める上で重要な役割を果たします。

扁桃炎治療の副作用

扁桃炎の治療には様々な方法が存在しますが、どの治療法を選択しても副作用のリスクは避けられません。

本稿では急性扁桃炎と慢性扁桃炎の治療に用いられる薬物療法や手術療法の副作用について詳細に解説します。

抗生物質や解熱鎮痛薬の一般的な副作用、扁桃摘出術後の合併症、そして長期的な影響まで幅広く取り上げ、患者さんが治療を受ける際に知っておくべき情報を提供します。

また、副作用への対処法や予防策についても触れて安全で効果的な治療のためのアドバイスを行います。

抗生物質治療に伴う副作用

抗生物質は細菌性扁桃炎の治療に欠かせない薬剤ですが、その使用には様々な副作用のリスクが伴います。

最も一般的な副作用は消化器系の問題で、下痢、腹痛、吐き気などが挙げられます。

これらの症状は抗生物質が腸内細菌叢のバランスを崩すことで引き起こされます。

特に注意が必要なのは抗生物質関連下痢症(AAD:Antibiotic-Associated Diarrhea)と呼ばれる状態です。

これは抗生物質の使用によって腸内の善玉菌が減少し、悪玉菌が増殖することで引き起こされます。

重症の場合は偽膜性大腸炎に発展する可能性もあり、適切な医療介入が必要となります。

| 副作用 | 症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 消化器系症状 | 下痢、腹痛、吐き気 | 整腸剤の併用、食事の工夫 |

| アレルギー反応 | 発疹、かゆみ、呼吸困難 | 即時の服用中止と医師への相談 |

| 耐性菌の出現 | 効果の減弱、再発 | 適切な抗生物質の選択と用法用量の遵守 |

抗生物質によるアレルギー反応も重要な副作用の一つです。

軽度の皮疹からアナフィラキシーショックまで症状の程度は様々で特にペニシリン系抗生物質に対するアレルギーは比較的多く報告されています。

また、抗生物質の不適切な使用は耐性菌の出現につながります。

これは直接的な副作用ではありませんが、長期的な観点から見ると非常に重要な問題です。

耐性菌の増加は将来の感染症治療を困難にする恐れがあります。

抗生物質の副作用を最小限に抑えるためには次の点に注意が必要です。

- 医師の処方通りに正確に服用すること

- 症状が改善しても、指示された期間は服用を継続すること

- 残った薬を自己判断で後日使用しないこと

- 他人に譲渡しないこと

これらの注意点を守ることで副作用のリスクを低減し、耐性菌の出現を防ぐことができます。

解熱鎮痛薬使用時の注意点

扁桃炎の症状緩和に用いられる解熱鎮痛薬にもいくつかの副作用が知られています。

主な副作用として胃腸障害、肝機能障害、腎機能障害などが挙げられ、特に長期間の使用や高用量の服用でこれらのリスクが高まります。

アセトアミノフェンは比較的安全性の高い薬剤とされていますが、過剰摂取による肝障害には注意が必要です。

一方、非ステロイド性抗炎症薬は胃腸障害のリスクが高く、特に胃潰瘍や十二指腸潰瘍の既往がある患者さまは慎重に使用する必要があります。

解熱鎮痛薬の副作用リスク

- 胃腸障害:胃痛、消化不良、胃潰瘍

- 肝機能障害:肝酵素の上昇、まれに重度の肝炎

- 腎機能障害:特に高齢者や既存の腎疾患がある患者で注意

- アレルギー反応:皮疹、呼吸困難(まれに重篤なアナフィラキシー)

- 血液凝固異常:特にアスピリンで注意が必要

これらの副作用を予防するためには医師の指示通りに適切な用量と期間で服用することが重要です。

また、他の薬剤との相互作用にも注意が必要で、特に複数の解熱鎮痛薬を同時に服用することは避けるべきです。

解熱鎮痛薬の安全な使用のためのガイドライン

- 医師や薬剤師の指示に従い適切な用量を守る

- 食後に服用し胃への負担を軽減する

- アルコールとの併用を避ける

- 長期使用の場合は定期的に肝機能や腎機能をチェックする

- 妊娠中や授乳中の使用については必ず医師に相談する

これらのガイドラインを守ることで解熱鎮痛薬の効果を最大限に引き出しつつ、副作用のリスクを最小限に抑えることができます。

局所治療薬の副作用

扁桃炎の局所治療に用いられるうがい薬や吸入薬にも軽度ながら副作用が存在します。

これらの薬剤は直接扁桃や咽頭に作用するため局所的な刺激や過敏反応を引き起こす可能性があります。

ポビドンヨードなどの消毒薬を含むうがい薬ではまれに口腔内の刺激感、味覚異常、喉頭浮腫などの症状が現れることがあります。

また、長期間の使用によって口腔内の正常な細菌叢が乱れる可能性もあります。

| 局所治療薬 | 主な副作用 | 注意点 |

|---|---|---|

| うがい薬 | 口腔内刺激、アレルギー反応 | 使用後の水でのすすぎ |

| 吸入薬 | 咳、喉の刺激 | 適切な吸入方法の遵守 |

| 局所麻酔スプレー | 嚥下障害、アレルギー反応 | 使用後しばらく飲食を控える |

吸入薬では咳や喉の刺激感が副作用として報告されていて、特にステロイド成分を含む吸入薬の長期使用では口腔カンジダ症のリスクが高まります。

これを予防するためには使用後の水でのうがいが効果的です。

局所麻酔作用のあるスプレー剤は一時的な嚥下障害を引き起こす可能性があります。このため使用後しばらくは飲食を控える必要があります。

また、まれにアレルギー反応を引き起こすことがあるため、初回使用時は少量から始めることが推奨されます。

局所治療薬の適切な使用方法

- 使用前に口腔内を清潔にする

- 指示された量と回数を守る

- 使用後は十分にうがいをする

- 症状が改善しない場合は医師に相談する

これらの点に注意することで局所治療薬の効果を最大限に引き出しつつ、副作用のリスクを最小限に抑えることができます。

扁桃摘出術の合併症と長期的影響

慢性扁桃炎の治療オプションの一つである扁桃摘出術にも手術に伴う合併症や長期的な影響があります。

これらのリスクを理解することは手術を検討する上で重要です。

手術直後の主な合併症

- 出血:最も一般的で重要な合併症。術後数時間から数日後に発生する可能性がある

- 疼痛:手術部位の痛みは数日から2週間程度続くことがある

- 感染:適切な抗生物質の使用によりリスクは低いが完全には排除不可

- 麻酔関連の合併症:稀だが重篤な場合がある

長期的な影響として特に注目すべき点は免疫系への影響です。扁桃は免疫組織の一部であり、その摘出は免疫機能に何らかの変化をもたらす可能性があります。

ただし、多くの研究では扁桃摘出後も他の免疫組織が代償的に機能を補うことが示されています。

| 合併症の種類 | 発生時期 | リスク管理 |

|---|---|---|

| 早期合併症 | 術後24時間以内 | 厳重な観察と迅速な対応 |

| 中期合併症 | 術後1週間以内 | 定期的な経過観察 |

| 晩期合併症 | 術後1週間以降 | 継続的なフォローアップ |

術後の回復を促進して合併症のリスクを低減するための注意点は次の通りです。

- 術後の安静と適切な栄養摂取

- 処方された薬剤の確実な服用

- 定期的な受診による経過観察

- 異常を感じた場合の速やかな報告

これらの対策によって多くの合併症は予防または早期発見が可能となります。

扁桃炎の治療費用について詳しく解説

扁桃炎(へんとうえん)の治療費は症状の程度や選択する治療方法によって大きく異なります。

健康保険適用時の自己負担額は初診料、再診料、検査費用、投薬料を含めた総額の3割となります。

本稿では具体的な費用の目安と治療期間ごとの費用について詳しくご説明します。

処方薬の薬価

抗生物質を主とする処方薬の費用は薬の種類と処方日数で変動します。

一般的な抗生物質による7日間の治療では1,500円から3,000円程度です。

重症度に応じて解熱鎮痛薬や消炎剤が追加されるとさらに1,000円から2,000円ほど加算されます。

| 処方薬の種類 | 概算費用(7日分) |

|---|---|

| 抗生物質 | 1,500円~3,000円 |

| 解熱鎮痛薬 | 800円~1,500円 |

| 消炎剤 | 1,000円~2,000円 |

1週間の治療費

初診時の総額は診察料、検査費用、処方薬を含めて15,000円から25,000円となります。

この金額から保険適用後の自己負担額は4,500円から7,500円です。

再診の場合は初診より費用が抑えられ、1回あたり3,000円から5,000円程度です。

| 診療内容 | 保険適用後の自己負担額 |

|---|---|

| 初診時 | 4,500円~7,500円 |

| 再診時 | 3,000円~5,000円 |

1か月の治療費

慢性扁桃炎の場合、1か月の治療費は以下の要因で構成されます。

-診察料(初診料+再診料)

-各種検査費用

-処方薬代

-処置料

-医療材料費

長期的な治療を要する場合、月額の医療費は20,000円から30,000円に達します。

ただし症状の重症度や通院頻度により、この金額は変動します。

以上