胸腺腫(きょうせんしゅ)とは、胸腺という臓器に発生する腫瘍の総称です。胸腺は、胸郭の中央に位置し、主に小児期に発達する臓器で、免疫システムの一部を担っています。

通常、胸腺は思春期までに退縮しますが、胸腺腫ではこの胸腺に異常な細胞の増殖が起こります。胸腺腫は比較的まれな疾患ですが、胸腺に発生する腫瘍の中では最も一般的なものとされています。

胸腺腫の多くは良性ですが、中には周囲の組織に浸潤したり、遠隔転移を起こすこともあります。また、重症筋無力症などの自己免疫疾患を合併することもあるため、注意が必要です。

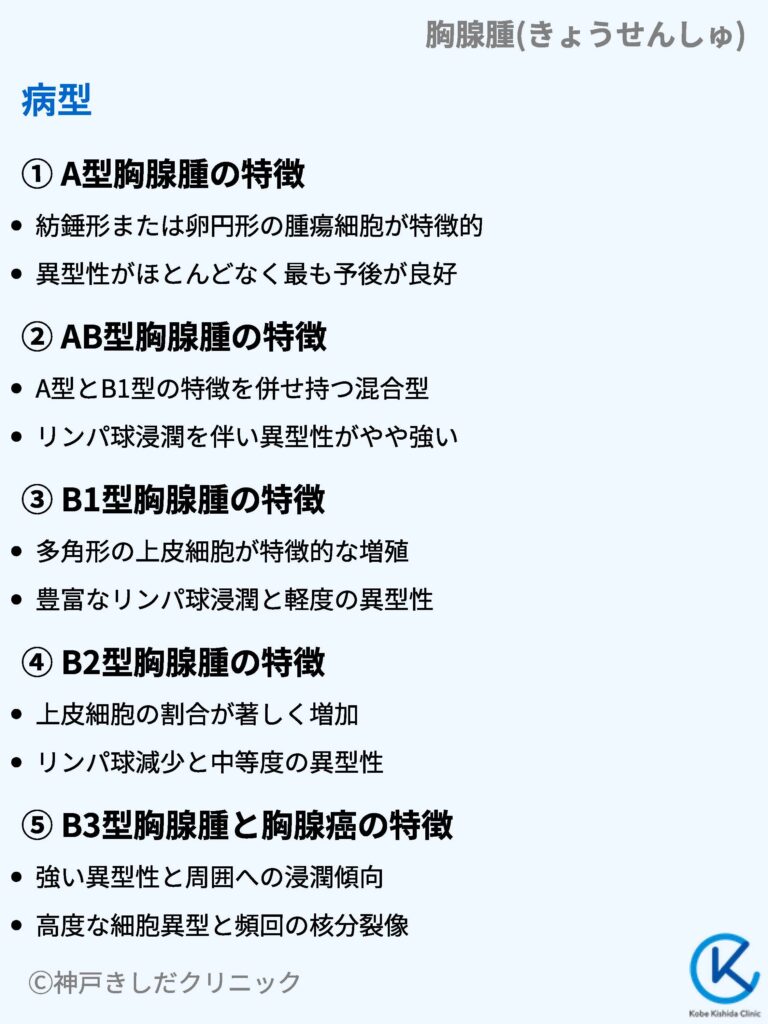

病型

胸腺腫(きょうせんしゅ)は、WHO分類により6つの病型に分けられ、それぞれ異なる特徴を持っています。

A型は最も予後が良好で、AB型、B1型、B2型、B3型と悪性度が高くなり、C型(胸腺癌)は最も悪性度が高い病型とされています。

A型胸腺腫の特徴

A型胸腺腫は、紡錘形あるいは卵円形の腫瘍細胞が、やや疎な結合組織によって分けられ、びまん性に増殖しています。腫瘍細胞には異型性がほとんどなく、核分裂像もほとんど認められません。

| 特徴 | 説明 |

| 細胞形態 | 紡錘形または卵円形 |

| 異型性 | ほとんどなし |

| 核分裂像 | ほとんどなし |

AB型胸腺腫の特徴

AB型胸腺腫は、A型胸腺腫とB1型胸腺腫が混在した病型で、A型とB1型の特徴を併せ持っています。リンパ球浸潤を伴う上皮細胞の増殖が見られ、A型よりも異型性がやや強くなります。

B1型胸腺腫の特徴

B1型胸腺腫は、多角形あるいは紡錘形の上皮細胞がシート状に増殖し、豊富なリンパ球浸潤を伴っています。上皮細胞の異型性は軽度で、核分裂像も少数です。

- 多角形または紡錘形の上皮細胞がシート状に増殖

- 豊富なリンパ球浸潤を伴う

- 上皮細胞の異型性は軽度

- 核分裂像は少数

B2型胸腺腫の特徴

B2型胸腺腫では、B1型よりも上皮細胞の割合が増加し、リンパ球浸潤が減少しています。上皮細胞の異型性は中等度で、核分裂像も散見されます。

| 特徴 | 説明 |

| 上皮細胞の割合 | B1型より増加 |

| リンパ球浸潤 | B1型より減少 |

| 上皮細胞の異型性 | 中等度 |

| 核分裂像 | 散見される |

B3型胸腺腫と胸腺癌(C型)の特徴

B3型胸腺腫は、異型性の強い上皮細胞が充実性に増殖し、リンパ球浸潤はわずかです。核分裂像も多数認められ、周囲組織への浸潤傾向が見られることがあります。

胸腺癌(C型)は、高度な細胞異型と核分裂像を示す上皮細胞が、不規則な構造を形成しながら増殖します。リンパ球浸潤はほとんど認められず、周囲組織や脈管への浸潤が高頻度に見られるのが特徴です。

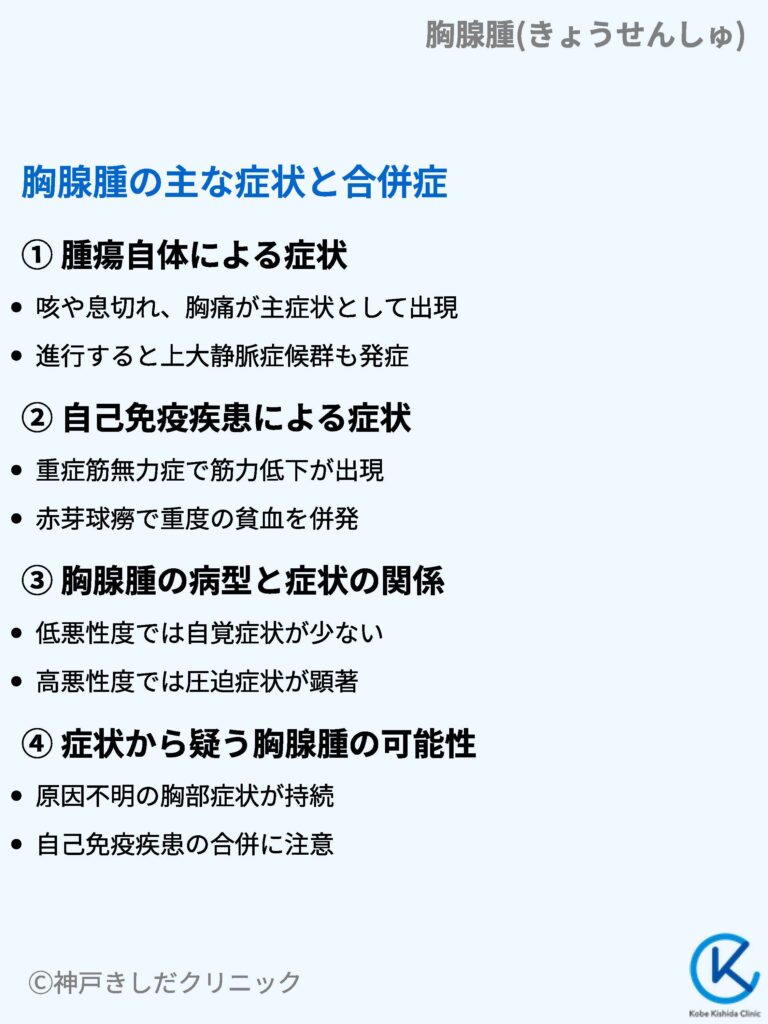

胸腺腫の主な症状と合併症

胸腺腫(きょうせんしゅ)は、症状を示さないことも多いですが、腫瘍の進行や合併症により様々な症状が現れることがあります。

胸腺腫の症状は、腫瘍自体による影響と、胸腺腫に伴う自己免疫疾患による症状に大別されます。

腫瘍自体による症状

胸腺腫が大きくなると、周囲の臓器を圧迫することで以下のような症状を引き起こすことがあります。

| 症状 | 説明 |

| 咳嗽 | 腫瘍による気管支の圧迫や刺激で生じる |

| 胸痛 | 腫瘍が胸壁や胸膜に浸潤した場合に生じる |

| 呼吸困難 | 腫瘍による気道の狭窄や圧迫で生じる |

| 上大静脈症候群 | 腫瘍による上大静脈の圧迫で生じる顔面や上肢の浮腫 |

これらの症状は、腫瘍の大きさや浸潤の程度によって異なり、進行した胸腺腫ほど顕著に現れる傾向があります。

自己免疫疾患による症状

胸腺腫には、重症筋無力症をはじめとする自己免疫疾患を合併することが知られています。これらの自己免疫疾患による症状は、胸腺腫自体の症状と区別することが重要です。

| 自己免疫疾患 | 主な症状 |

| 重症筋無力症 | 易疲労性、筋力低下、複視、眼瞼下垂 |

| 赤芽球癆 | 貧血、易疲労感、動悸、息切れ |

| 低ガンマグロブリン血症 | 反復性の感染症状 |

胸腺腫の病型と症状の関係

胸腺腫の病型によっても、症状の現れ方に違いがあります。一般的に、悪性度の高い病型ほど、腫瘍自体による症状が現れやすい傾向があります。

A型やAB型などの低悪性度の胸腺腫では、自覚症状がない場合も多く、検診などで偶然発見されることがあります。

一方、B3型や胸腺癌(C型)などの高悪性度の胸腺腫では、腫瘍の増大や浸潤により、咳嗽や胸痛などの症状が現れやすくなります。

症状から疑う胸腺腫の可能性

胸部の異常陰影や前述した症状が見られる場合、胸腺腫の可能性を疑う必要があります。特に、重症筋無力症などの自己免疫疾患を合併している場合は、積極的に胸腺腫の検索を行うことが大切です。

胸腺腫の原因と発症のメカニズム

胸腺腫(きょうせんしゅ)の正確な原因はまだ明らかになっていませんが、いくつかの要因が発症に関与していると考えられています。

遺伝的素因や環境因子、免疫学的異常などが複雑に絡み合って、胸腺上皮細胞の異常増殖を引き起こすと推測されています。

遺伝的要因の関与

胸腺腫の発症には、特定の遺伝子変異が関与している可能性が示唆されています。家族内発症例の報告は少ないものの、一部の症例では遺伝的素因が疑われています。

| 遺伝子 | 機能 |

| p53 | 腫瘍抑制遺伝子 |

| BCL2 | アポトーシス抑制遺伝子 |

| EGFR | 上皮成長因子受容体 |

これらの遺伝子の変異や発現異常が、胸腺上皮細胞の異常増殖に関与している可能性があります。

免疫学的異常の関与

胸腺は免疫システムの中心的な役割を担う臓器であり、胸腺腫の発症には免疫学的異常が深く関わっていると考えられています。

特に、胸腺腫患者では以下のような免疫学的異常が認められることがあります。

- T細胞の分化・成熟の異常

- 自己抗体の産生

- サイトカインの異常分泌

これらの免疫学的異常が、胸腺上皮細胞の増殖や腫瘍化に影響を及ぼしている可能性が示唆されています。

環境因子の影響

胸腺腫の発症には、環境因子の影響も示唆されています。ただし、明確な環境リスク因子は特定されておらず、更なる研究が必要とされています。

| 環境因子 | 可能性のあるメカニズム |

| ウイルス感染 | 胸腺上皮細胞の腫瘍化を誘発 |

| 放射線被曝 | DNA損傷による遺伝子変異の蓄積 |

| 化学物質暴露 | 発癌物質による細胞の悪性化 |

これらの環境因子が、遺伝的素因や免疫学的異常と相互作用することで、胸腺腫の発症に関与している可能性があります。

病型別の原因の違い

胸腺腫の病型によって、原因や発症メカニズムに違いがある可能性が示唆されています。

低悪性度の胸腺腫(A型、AB型、B1型)では、免疫学的異常の関与が強く疑われているのに対し、高悪性度の胸腺腫(B2型、B3型、胸腺癌)では、遺伝子変異の蓄積がより重要な役割を果たしていると考えられています。

ただし、病型別の原因の違いについては、まだ十分な解明がなされておらず、今後の研究の進展が期待されます。

診察と診断

胸腺腫(きょうせんしゅ)の診断は、病歴聴取や身体所見、画像検査、病理学的検査などを総合的に評価して行われます。

病歴聴取と身体所見

胸腺腫の診察では、まず詳細な病歴聴取を行います。胸部の症状や全身症状の有無、自己免疫疾患の合併の有無などを確認することが大切です。

| 病歴聴取のポイント | 確認事項 |

| 胸部症状 | 咳嗽、胸痛、呼吸困難など |

| 全身症状 | 発熱、体重減少、倦怠感など |

| 自己免疫疾患の合併 | 重症筋無力症、赤芽球癆、低ガンマグロブリン血症など |

身体所見では、胸部の視診、触診、聴診を行い、腫瘍による圧迫症状や合併症の有無を評価します。また、重症筋無力症を疑う場合は、神経学的所見の評価も重要です。

画像検査

胸腺腫の診断には、画像検査が非常に重要な役割を果たします。以下の検査を組み合わせることで、腫瘍の存在、大きさ、周囲臓器への浸潤の有無などを評価します。

- 胸部X線検査

- 胸部CT検査

- 胸部MRI検査

- PET-CT検査

特に、胸部CT検査は胸腺腫の診断において必須の検査であり、腫瘍の性状や進展範囲の評価に有用です。

病理学的検査

胸腺腫の確定診断と病型分類には、病理学的検査が不可欠です。経皮的針生検や胸腔鏡下生検、開胸生検などの方法で腫瘍組織を採取し、組織学的評価を行います。

| 病理学的所見 | 評価項目 |

| 組織構築 | 上皮細胞の増殖パターン、リンパ球浸潤の程度など |

| 細胞異型度 | 核の大小不同、核分裂像の数など |

| 周囲組織への浸潤 | 脂肪組織、胸膜、大血管への浸潤の有無など |

病理学的所見に基づいて、WHO分類に従った病型分類(A型、AB型、B1型、B2型、B3型、胸腺癌)が行われます。正確な病型診断は、予後の予測や治療方針の決定に重要です。

病期分類と予後予測

胸腺腫の診断では、病期分類も重要な評価項目の一つです。正岡分類が広く用いられており、腫瘍の進展範囲に基づいてI期からIV期に分類されます。

| I期 | 完全に被包化された腫瘍 |

| II期 | 周囲脂肪組織への浸潤を伴う腫瘍 |

| III期 | 周囲臓器(心膜、大血管、肺など)への浸潤を伴う腫瘍 |

| IV期 | 胸膜播種や遠隔転移を伴う腫瘍 |

病期分類は、予後の予測や治療方針の決定に重要な情報を提供します。また、腫瘍マーカーや自己抗体の測定なども、予後予測や治療効果の判定に有用です。

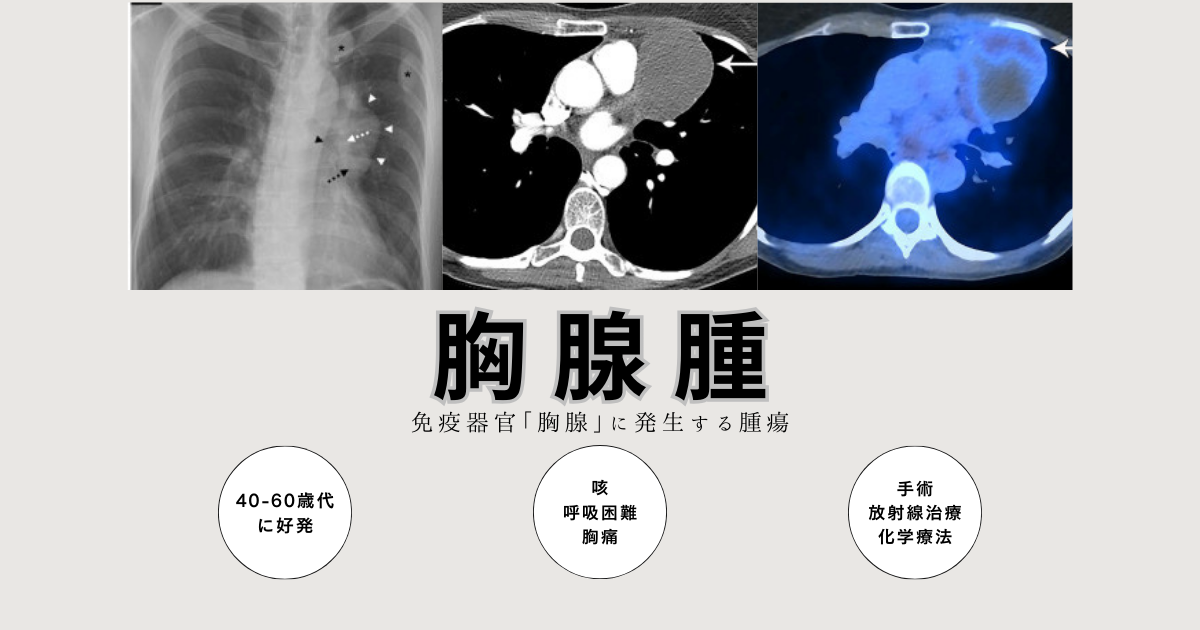

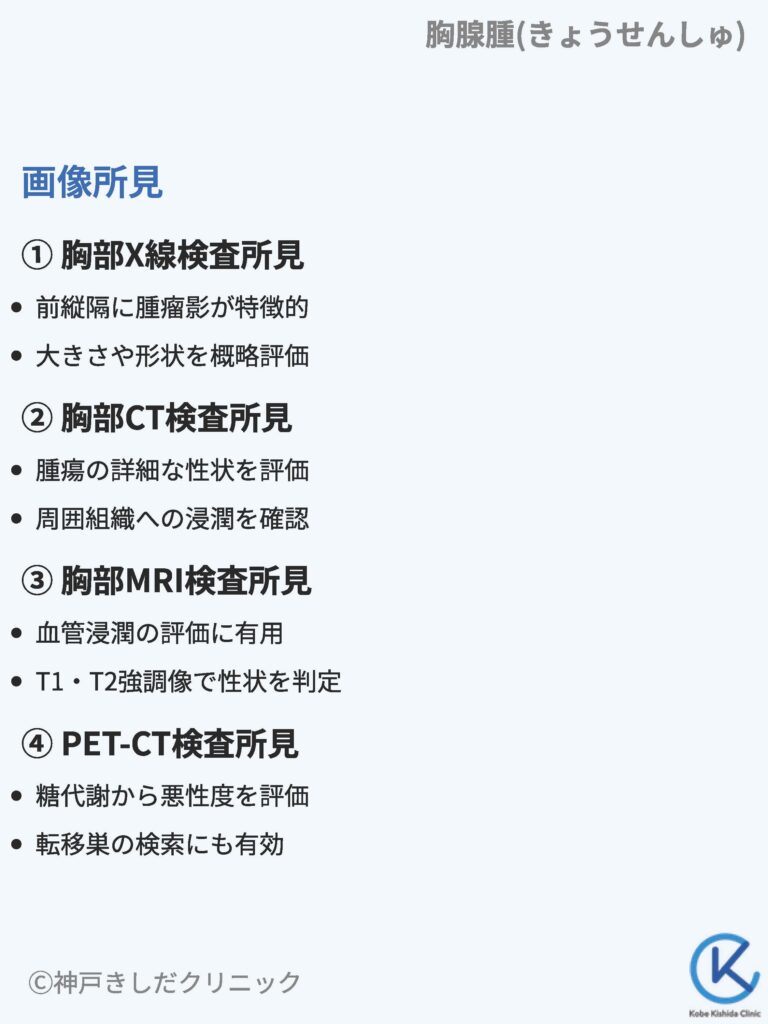

画像所見

胸腺腫(きょうせんしゅ)の診断において、画像検査は非常に重要な役割を果たします。

胸部X線検査、胸部CT検査、胸部MRI検査、PET-CT検査などを組み合わせることで、腫瘍の存在、大きさ、周囲臓器への浸潤の有無などを評価することができます。

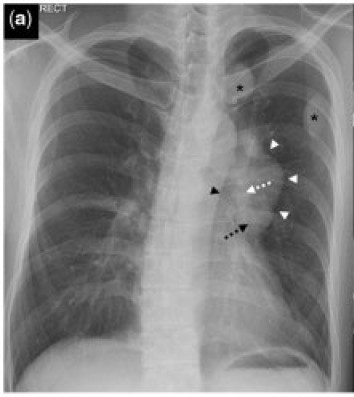

胸部X線検査所見

胸部X線検査は、胸腺腫の初期評価に有用です。前縦隔に腫瘤影を認めることが多く、腫瘍の大きさや形状、石灰化の有無などを評価することができます。

| 胸部X線検査所見 | 特徴 |

| 腫瘤影の位置 | 前縦隔に認めることが多い |

| 腫瘤影の大きさ | 数cm〜10cm以上と様々 |

| 腫瘤影の形状 | 円形、卵円形、分葉状など |

| 石灰化の有無 | 一部の症例で認める |

ただし、胸部X線検査では腫瘍の詳細な性状や周囲臓器への浸潤の評価は困難であり、更なる検査が必要です。

所見:左肺門部に腫瘤影(白矢印)が認められる。左肺門部にhilum overlay sign 陽性(点線白矢印)であり、左心境界とのシルエットサイン陽性(点線黒矢印)を認める。下行胸部大動脈の境界(黒矢頭)も認められる。以上より、前縦隔腫瘤を疑う。また、左上帯に胸膜に基づく結節(*)が少数認められる。

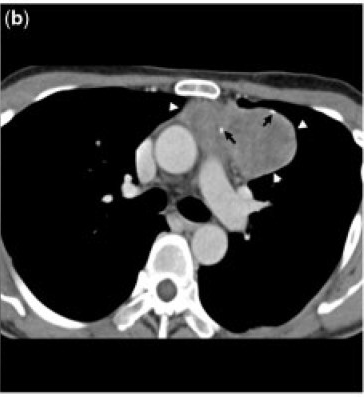

胸部CT検査所見

胸部CT検査は、胸腺腫の診断において必須の検査であり、腫瘍の性状や進展範囲の評価に非常に有用です。

| 胸部CT検査所見 | 評価項目 |

| 腫瘍の形状 | 円形、卵円形、分葉状など |

| 腫瘍の内部density | 均一または不均一、低吸収域や石灰化の有無 |

| 周囲脂肪組織への浸潤 | 毛羽立ち様所見や脂肪層の消失 |

| 周囲臓器への浸潤 | 心膜、大血管、肺などへの浸潤所見 |

胸部CT検査では、正岡分類に基づいた病期評価も可能であり、治療方針の決定に重要な情報を提供します。

所見:前縦隔左側に石灰化(黒矢印)伴う内部低吸収呈する腫瘤(白矢印)を認め、胸腺腫として合致する所見である。

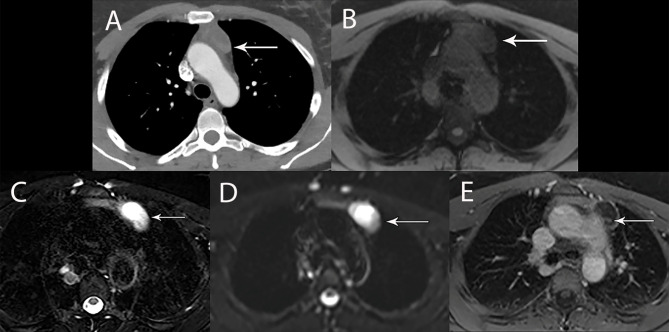

胸部MRI検査所見

胸部MRI検査は、心臓や大血管への浸潤の評価に優れています。

| T1強調画像 | 腫瘍は筋肉と等信号または低信号 |

| T2強調画像 | 腫瘍は高信号を呈することが多い |

| 造影MRI | 腫瘍は不均一に濃染されることが多い |

胸部MRI検査は、心臓や大血管への浸潤が疑われる症例や、CTでは評価が困難な症例で特に有用です。

所見:(A)造影CTでは、前縦隔に内部造影不良な腫瘤が認められるる。MRIでは、T1強調像(B)で中等度信号、T2強調像(C)で高信号、DWI(D)で嚢胞性成分と一致した亢進号域を認める。造影後T1強調像(E)では辺縁にGd造影域(矢印)が認められ、充実成分を疑う。以上より、嚢胞性胸腺腫を疑う。

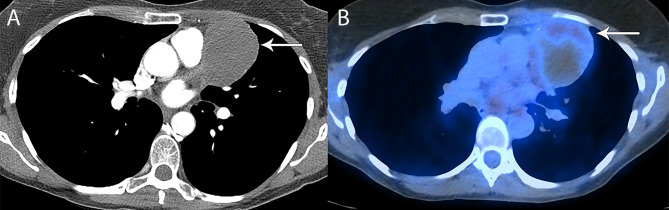

PET-CT検査所見

PET-CT検査は、腫瘍の糖代謝を評価することで、胸腺腫の良悪性の鑑別や遠隔転移の検索に有用です。

| FDGの集積 | 良性胸腺腫では軽度から中等度、悪性胸腺腫や胸腺癌では高度集積を示すことが多い |

| SUV値 | 良悪性の鑑別に有用(カットオフ値は施設により異なる) |

ただし、炎症性疾患や他の悪性腫瘍でもFDGの集積を示すことがあり、注意が必要です。

所見:(A)CTでは、左縦隔前面の腫瘤(矢印)は内部が比較的均一な10 HUの低吸収を示し、嚢胞性成分を示唆するが、前縁に沿って48 HUの高吸収成分を有し、充実成分が示唆される。(B)PET/CTでは、腫瘤の前周辺に沿ってSUVmax=3.4のFDGの集積亢進(矢印)を認め、嚢胞性胸腺腫を疑う。

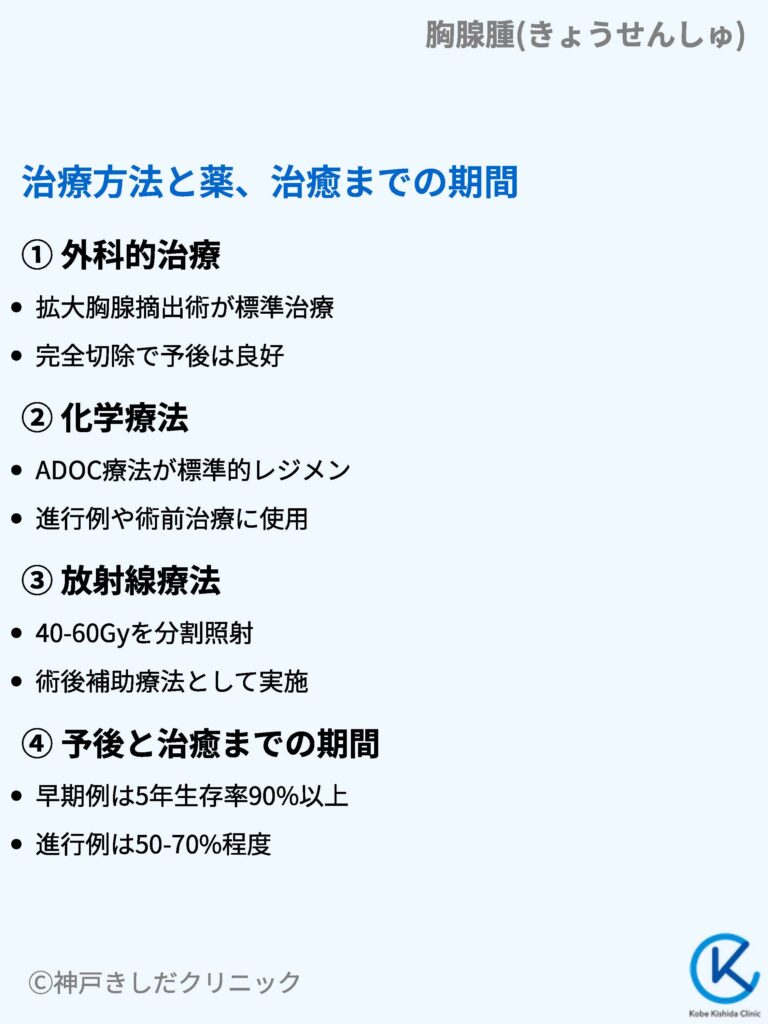

治療方法と薬、治癒までの期間

胸腺腫(きょうせんしゅ)の治療方針は、病期や病型、全身状態などを総合的に評価して決定されます。

外科的切除が根治的治療の中心であり、化学療法や放射線療法を組み合わせることで、予後の改善が期待できます。ただし、治療成績は病期や病型によって異なり、長期的な経過観察が重要です。

外科的治療

外科的切除は、胸腺腫の根治的治療の中心です。腫瘍の完全切除を目指し、胸骨正中切開または胸腔鏡下アプローチにて行われます。

| 病期 | 手術方法 |

| I期、II期 | 拡大胸腺摘出術 |

| III期 | 拡大胸腺摘出術+周囲臓器合併切除 |

| IV期 | 可能な限りの腫瘍切除 |

完全切除が可能であれば、予後は良好です。特にI期、II期の低悪性度胸腺腫では、手術単独で長期生存が期待できます。

化学療法

胸腺腫に対する化学療法は、以下のような場合に行われます。

- 手術不能または再発症例に対する初回治療

- 術前療法(腫瘍縮小効果を期待)

- 術後補助療法(再発リスクの高い症例)

使用される薬剤は、シスプラチンやアドリアマイシンなどの多剤併用療法が一般的です。 高悪性度胸腺腫や胸腺癌では、化学療法の効果が期待できます。

| レジメン | 薬剤 |

| ADOC療法 | シスプラチン、ドキソルビシン、ビンクリスチン、シクロホスファミド |

| PAC療法 | シスプラチン、ドキソルビシン、シクロホスファミド |

| CodePC療法 | シスプラチン、ビンクリスチン、ドキソルビシン、エトポシド、シクロホスファミド |

化学療法の効果は、病型や個々の症例によって異なります。治療効果や副作用を注意深く評価しながら、適切なレジメンを選択することが重要です。

放射線療法

胸腺腫に対する放射線療法は、以下のような場合に行われます。

- 手術不能または再発症例に対する局所療法

- 術後補助療法(切除断端陽性例や被膜外浸潤例)

通常、1回1.8-2Gyで総線量40-60Gyが照射されます。 高悪性度胸腺腫や胸腺癌では、放射線療法の効果が期待できます。

ただし、放射線療法単独での根治は困難であり、外科的切除や化学療法との組み合わせが重要です。また、心臓や肺などの周囲臓器への影響に注意が必要です。

予後と治癒までの期間

胸腺腫の予後は、病期や病型によって大きく異なります。

| I期、II期の低悪性度胸腺腫(A型、AB型、B1型) | 5年生存率は90%以上 |

| III期、IV期の高悪性度胸腺腫(B2型、B3型) | 5年生存率は50-70% |

| 胸腺癌(C型) | 5年生存率は30-50% |

完全切除が可能な症例では、治癒が期待できます。ただし、再発リスクがあるため、長期的な経過観察が重要です。

一方、進行症例や再発症例では、治療に反応せず、長期予後は不良です。化学療法や放射線療法による症状緩和を中心とした治療が行われます。

胸腺腫の治療に伴う副作用とリスク

胸腺腫(きょうせんしゅ)の治療は、外科的切除、化学療法、放射線療法を組み合わせて行われますが、それぞれの治療には副作用やリスクが伴います。

治療の利益と不利益を十分に理解し、患者の状態に応じた適切な治療選択が重要です。

外科的治療の副作用とリスク

胸腺腫に対する外科的切除は、侵襲性が高く、以下のような合併症のリスクがあります。

- 術中・術後の出血

- 感染症(肺炎、縦隔炎など)

- 反回神経麻痺による嗄声

- 横隔神経麻痺による呼吸機能低下

- 術後の呼吸不全

- 心臓や大血管の損傷

| 合併症 | リスク因子 |

| 出血 | 腫瘍の大きさ、周囲臓器浸潤 |

| 感染症 | 高齢、免疫抑制状態、長時間手術 |

| 神経障害 | 腫瘍の位置、周囲臓器浸潤 |

特に、進行症例や高齢者では、合併症のリスクが高くなります。手術の適応や術式については、慎重な検討が必要です。

化学療法の副作用とリスク

胸腺腫に対する化学療法では、以下のような副作用が現れることがあります。

- 骨髄抑制(白血球減少、貧血、血小板減少)

- 悪心・嘔吐

- 脱毛

- 口内炎

- 末梢神経障害

- 腎機能障害

- 心毒性(アントラサイクリン系薬剤)

| 副作用 | 主な原因薬剤 |

| 骨髄抑制 | シクロホスファミド、ドキソルビシン |

| 悪心・嘔吐 | シスプラチン、ドキソルビシン |

| 末梢神経障害 | ビンクリスチン |

これらの副作用は、薬剤の種類や投与量、患者の状態によって異なります。定期的な検査による早期発見と適切な対処が重要です。

放射線療法の副作用とリスク

胸腺腫に対する放射線療法では、以下のような急性期および晩期の有害事象が現れることがあります。

急性期有害事象:

- 放射線皮膚炎

- 食道炎

- 骨髄抑制

- 全身倦怠感

晩期有害事象:

- 放射線肺臓炎・肺線維症

- 心臓障害(心膜炎、冠動脈疾患など)

- 二次がん(乳がん、肺がんなど)

| 有害事象 | リスク因子 |

| 放射線肺臓炎 | 照射野、総線量、肺機能 |

| 心臓障害 | 照射野、総線量、心機能 |

| 二次がん | 若年発症、長期生存例 |

放射線療法の副作用は、照射野や線量に依存します。重要臓器の線量を最小限に抑えるための工夫が不可欠です。

治療選択におけるリスク評価

胸腺腫の治療選択では、治療効果とリスクのバランスを考慮することが重要です。

病期や病型、全身状態、合併症の有無などを総合的に評価し、個々の患者に最適な治療方針を決定する必要があります。

- 低悪性度胸腺腫(A型、AB型、B1型)では、外科的切除を中心とした治療が選択されますが、高齢者や合併症を有する患者では、手術リスクを慎重に評価する必要があります。

- 高悪性度胸腺腫(B2型、B3型)や胸腺癌(C型)では、化学療法や放射線療法を組み合わせた集学的治療が行われますが、治療強度と副作用のリスクを十分に考慮する必要があります。

治療による利益と不利益について、患者との十分な対話に基づいた意思決定が大切です。また、治療中は副作用のモニタリングを徹底し、早期の対処につなげることが重要です。

再発リスクと予防戦略

胸腺腫(きょうせんしゅ)は、外科的切除により根治が期待できる腫瘍ですが、病期や病型によっては再発のリスクがあります。再発を予防するためには、適切な術後管理と長期的な経過観察が重要です。

病期別の再発リスク

胸腺腫の再発リスクは、病期によって大きく異なります。

| 病期 | 5年無再発生存率 |

| I期 | 90%以上 |

| II期 | 70-90% |

| III期 | 50-70% |

| IV期 | 30%以下 |

I期、II期の早期症例では再発リスクは比較的低いですが、III期、IV期の進行症例では再発リスクが高くなります。

特に、完全切除が困難な症例や、胸膜播種を伴う症例では、再発リスクが非常に高いことが知られています。

病型別の再発リスク

胸腺腫の再発リスクは、病型によっても異なります。

| 病型 | 5年無再発生存率 |

| A型、AB型 | 90%以上 |

| B1型 | 80-90% |

| B2型 | 70-80% |

| B3型 | 50-70% |

| C型(胸腺癌) | 30-50% |

低悪性度胸腺腫(A型、AB型、B1型)では再発リスクは比較的低いですが、高悪性度胸腺腫(B2型、B3型)や胸腺癌(C型)では再発リスクが高くなります。

特に、胸腺癌では、完全切除後も高率に再発することが知られています。

再発の好発部位と再発までの期間

胸腺腫の再発は、局所再発と遠隔転移に大別されます。

局所再発:

- 前縦隔(胸腺床)

- 胸膜

- 心膜

- 肺

遠隔転移:

- 肺

- 肝臓

- 骨

- 脳

再発までの期間は、病期や病型によって異なりますが、以下のような傾向があります。

- I期、II期の低悪性度胸腺腫:術後5年以降の晩期再発が多い

- III期、IV期の高悪性度胸腺腫や胸腺癌:術後2-3年以内の早期再発が多い

ただし、胸腺腫の再発は術後10年以上経過してからも起こり得るため、長期的な経過観察が必要です。

再発予防のための戦略

胸腺腫の再発を予防するためには、以下のような戦略が重要です。

- 完全切除の追求

- 初回手術での完全切除が再発予防の鍵となる

- 周囲臓器浸潤例では、積極的な合併切除を考慮

- 術後補助療法の適応判断

- 高悪性度胸腺腫や胸腺癌、切除断端陽性例などでは、術後補助療法(放射線療法、化学療法)を考慮

- 補助療法の適応は、再発リスクとのバランスを考慮して慎重に判断

- 厳重な経過観察

- 定期的な画像検査(CT、MRIなど)による再発の早期発見

- 再発リスクに応じた経過観察スケジュールの設定

- 自己免疫疾患の合併にも注意

| 経過観察の間隔(目安) | 対象 |

| 3-6ヶ月ごと | 術後2年間は全症例 |

| 6-12ヶ月ごと | 術後3-5年目の低リスク症例 |

| 12ヶ月ごと | 術後5年以降の低リスク症例 |

- 再発時の速やかな治療

- 再発巣に対する外科的切除の考慮

- 切除不能例に対する放射線療法、化学療法

- 新規薬剤や治療法の積極的な導入

胸腺腫の再発リスクを完全にゼロにすることは困難ですが、これらの予防戦略を適切に組み合わせることで、再発リスクを最小限に抑えることが可能です。

再発リスクを評価し、患者ごとの最適な予防戦略を立てることが重要です。

治療費

胸腺腫の治療費は、病期や治療法によって大きく異なりますが、一般的に高額になる傾向があります。

検査費と処置費

胸腺腫の診断に必要な検査費用は、以下のようになります。

| 検査項目 | 費用 |

| 胸部CT | 114,700円~20,700円 |

| 胸部MRI | 19,000円~30,200円 |

| PET-CT/MRI | 86,250円~91,600円 |

また、生検などの処置費用は、30,000円から50,000円程度です。

手術費用

胸腺腫の手術費用は、手術の内容によって異なりますが、以下のような金額が目安となります。

- 胸腔鏡下胸腺摘出術:313,000円~360,000円

- 開胸胸腺摘出術:200,500円~589,500円

- 縦隔悪性腫瘍摘出術:388,500円

- 周囲臓器合併切除を伴う手術:588,200円

入院費

胸腺腫の手術後の入院期間は、2週間から1ヶ月程度です。目安は下記の通りです。

| 項目 | 費用 |

| 個室料金 | 1日あたり5,000円から1万円 |

| 食事料金 | 1日あたり1,000円から2,000円 |

| 検査・処置費用 | 10万円から20万円 |

正確には、現在基本的に日本の入院費は「包括評価(DPC)」にて計算されます。

各診療行為ごとに計算する今までの「出来高」計算方式とは異なり、病名・症状をもとに手術や処置などの診療内容に応じて厚生労働省が定めた『診断群分類点数表』(約1,400分類)に当てはめ、1日あたりの金額を基に入院医療費を計算する方式です。

1日あたりの金額に含まれるものは、投薬、注射、検査、画像診断、入院基本料等です。

手術、リハビリなどは、従来どおりの出来高計算となります。

(投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。)

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院するとした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 その他の手術あり 手術処置等2なし

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥365,760 +出来高計算分

なお、上記の価格は2024年11月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上