医療・介護関連肺炎とは呼吸器疾患の一種で、病院や介護施設など医療・介護の現場で発症する肺炎を指します。

院内肺炎(HAP)や 人工呼吸器関連肺炎 (VAP) とは区別され、近年新たに提唱された疾患概念です。

医療・介護関連肺炎の原因菌は多岐にわたるため、アプローチの仕方で予後が大きく変わる可能性があります。

高齢者や免疫力の低下した方が罹患しやすく、重症化するリスクも高いため注意が必要です。

医療・介護関連肺炎における主な症状と注意点

医療・介護関連肺炎の主な症状は、発熱、咳、痰、呼吸困難であり、これらの症状が現れた際は速やかに医療機関を受診することが重要となります。

発熱

医療・介護関連肺炎では38度以上の高熱が出ることが多く、高齢者の場合は37度台でも要注意です。

発熱に加えて悪寒や倦怠感を伴うこともあります。

| 症状 | 注意点 |

| 38度以上の高熱 | 速やかに医療機関を受診する |

| 37度台の発熱 | 高齢者の場合は要注意 |

咳・痰

医療・介護関連肺炎では咳が出現し、痰が増えることが多いです。 痰の色が黄色や緑色に変化したり、血が混じったりする場合は重症化している可能性があります。

- 咳が続く

- 痰の量が増える

- 痰の色が変化する(黄色や緑色)

- 血痰が出る

呼吸困難

医療・介護関連肺炎が進行すると呼吸困難が生じるでしょう。

特に安静時でも息切れを感じたり、呼吸数が増えたりする場合は注意が必要です。

| 症状 | 注意点 |

| 安静時の息切れ | 重症化している可能性がある |

| 呼吸数の増加 | 速やかに医療機関を受診する |

その他の症状

医療・介護関連肺炎では上記の主要症状以外にも、以下のような症状が現れる場合があります。

- 胸痛

- 頭痛

- 全身倦怠感

- 食欲不振

医療・介護関連肺炎は適切な診断と治療を行わないと重症化するリスクが高いため、上記の症状が認められた場合は速やかに医療機関を受診することが肝要です。

原因と発症のメカニズム

医療・介護関連肺炎の主な原因は、病院や介護施設における感染対策の不備や、患者自身の免疫力低下などが複合的に関与していると考えられています。

病原体の種類

医療・介護関連肺炎の原因となる病原体は多岐にわたりますが、主な細菌やウイルスは以下の通りです。

| 病原体の種類 | 例 |

| 細菌 | 肺炎球菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌など |

| ウイルス | インフルエンザウイルス、RSウイルスなど |

これらの病原体は医療・介護現場において患者間や医療従事者から患者へ伝播することがあります。

感染経路

医療・介護関連肺炎の感染経路は、主に次の3つです。

- 飛沫感染:咳やくしゃみなどで飛散した飛沫を吸入することで感染

- 接触感染:病原体に汚染された手や器具などを介して感染

- 誤嚥性肺炎:口腔内の細菌を誤って気道に吸引することで発症

特に高齢者や寝たきりの患者さんは誤嚥性肺炎を発症するリスクが高くなります。

宿主側の要因

患者さん自身の身体的・免疫学的な要因も医療・介護関連肺炎の発症に関与するでしょう。

| 宿主側の要因 | 例 |

| 高齢 | 加齢に伴う免疫力の低下 |

| 基礎疾患 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、糖尿病など |

| 医療処置 | 人工呼吸器の使用、経鼻胃管の留置など |

これらの要因により病原体に対する抵抗力が低下し、肺炎を発症しやすい状態になるのです。

医療・介護現場の環境

医療・介護関連肺炎の発症には、医療・介護現場の環境も大きく影響します。

例えば感染対策の不備や、医療従事者の手指衛生の不徹底などが原因となることも考えられるでしょう。 また、病室内の換気不足や、患者間の距離が近すぎることも感染リスクを高める要因です。

医療・介護関連肺炎における診察と診断のポイント

医療・介護関連肺炎の診察と診断では、患者さんの症状や身体所見、画像検査、血液検査などを総合的に評価し、適切な治療方針を決定することが重要となります。

問診と身体診察

医療・介護関連肺炎が疑われる患者さんに対しては、まず詳細な問診を行います。

症状の経過や程度、既往歴、生活環境などを確認して肺炎の可能性を評価しますが、特に注目される所見は次の通りです。

| 身体診察 | 注目点 |

| バイタルサイン | 発熱、頻脈、頻呼吸など |

| 呼吸音 | 湿性ラ音、呼吸音の減弱など |

これらの所見から肺炎の重症度や合併症の有無を判断します。

画像検査

医療・介護関連肺炎の診断には画像検査が欠かせず、主に以下の検査が必要です。

| 胸部X線検査 | 肺野の浸潤影やコンソリデーションの有無を評価 |

| 胸部CT検査 | より詳細な肺野の変化を観察 |

特に胸部CT検査は肺炎の広がりや合併症の評価に有用です。

血液検査

医療・介護関連肺炎の診断と重症度評価には血液検査も重要な役割を果たします。検査結果は抗菌薬の選択や治療方針の決定にも役立つのです。

| 検査項目 | 意義 |

| 白血球数 | 炎症の程度を反映 |

| CRP | 炎症のマーカー |

| プロカルシトニン | 細菌感染の指標 |

微生物学的検査

医療・介護関連肺炎の原因菌を特定するために、喀痰や血液などの微生物学的検査が行われます。

特に多剤耐性菌の可能性がある場合は、薬剤感受性試験の結果を踏まえた抗菌薬の選択が重要です。

医療・介護関連肺炎における画像所見とその特徴

医療・介護関連肺炎の画像所見は多彩であり、病態や原因菌によって異なる所見を呈するためそれぞれの特徴を理解することが重要となります。

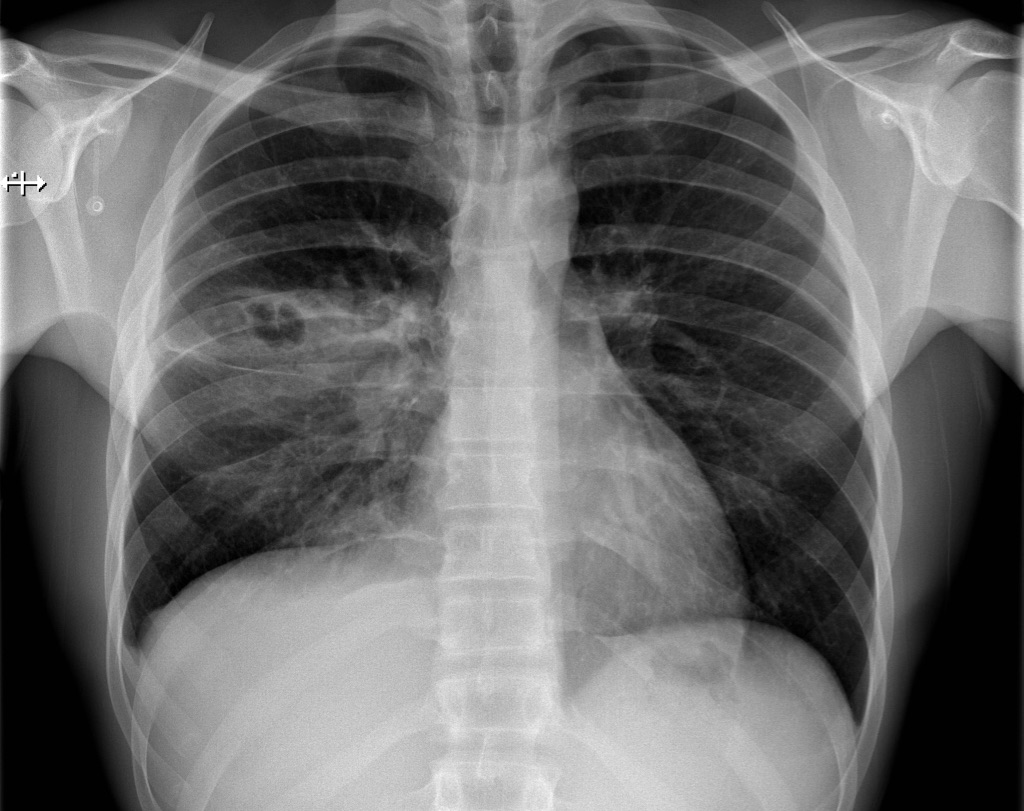

胸部X線検査所見

医療・介護関連肺炎の胸部X線検査で見られる所見は以下の通りです。

| 所見 | 特徴 |

| 浸潤影 | 肺野の透過性低下、境界不明瞭、空洞影 |

| 気管支肺炎像 | 小葉中心性の粒状影、分布は両側性 |

ただし、高齢者や免疫不全患者さんでは非定型的な所見を呈することがあるため注意が必要です。

所見:右中肺野に空洞影・浸潤影が広がっており、肺化膿症や黄色ブドウ球菌性肺炎等を疑う所見である。

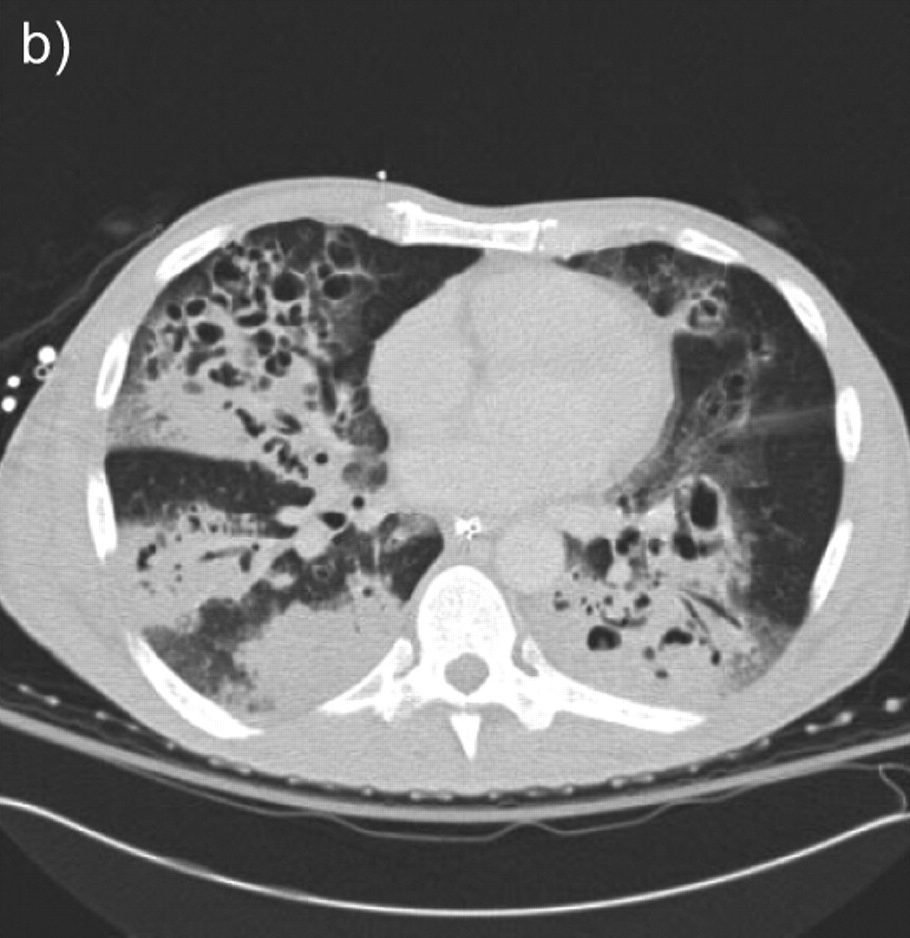

胸部CT検査所見

胸部CT検査で見られる主な所見は次の通りで、より詳細な肺野の変化を観察できます。

- すりガラス影:肺野の淡い濃度上昇

- 浸潤影:肺胞内への液体貯留を反映

- 気管支壁肥厚:気道の炎症を示唆

- 小葉中心性粒状影:細気管支周囲の炎症

これらの所見は、肺炎の広がりや重症度の評価に有用です。

所見:両肺に空洞影・嚢胞性変化など伴うすりガラス影~浸潤影が広がっており、MRSA肺炎として合致するな所見である。

原因菌による画像所見の違い

医療・介護関連肺炎の画像所見は、原因菌によって異なる特徴を示します。

| 原因菌 | 特徴的な所見 |

| 肺炎球菌 | 肺葉性肺炎像、エアブロンコグラム |

| インフルエンザ菌 | 気管支肺炎像、両側性分布 |

| 緑膿菌 | 空洞形成、胸水貯留 |

多剤耐性菌による肺炎では非定型的な所見を呈することがあるため、注意深い評価が必要です。

画像所見の経時的変化

医療・介護関連肺炎の画像所見は治療経過とともに変化します。 治療開始後には以下のような変化がみられるケースも多く、これらは改善している証拠です。

- 浸潤影の改善

- 粒状影の消退

- 線維化や瘢痕形成

一方で治療反応不良例では所見の悪化や新たな陰影の出現がみられることがあり、注意深い経過観察が必要となります。

医療・介護関連肺炎の画像診断ではこれらの多彩な所見を理解し、患者さんの臨床像と照らし合わせて総合的に評価することが肝要です。

治療方針と使用薬剤

医療・介護関連肺炎の治療では適切な抗菌薬の選択と早期からの治療介入が重要です。

抗菌薬治療

医療・介護関連肺炎の治療の中心は抗菌薬治療です。 経験的治療では以下のような広域スペクトラムの抗菌薬が選択されます。

| 抗菌薬の種類 | 代表的な薬剤 |

| β-ラクタム系 | セフトリアキソン、ピペラシリン/タゾバクタム |

| ニューキノロン系 | レボフロキサシン、モキシフロキサシン |

重症例や多剤耐性菌が疑われる場合は、カルバペネム系抗菌薬や抗MRSA薬の使用が考慮されるでしょう。

抗菌薬の選択と投与期間

以下の因子から抗菌薬が選択されます。

- 患者の重症度

- 原因菌の推定

- 耐性菌のリスク

- 薬剤の副作用

一般に抗菌薬の投与期間は7〜10日間が目安とされますが、患者の臨床経過に応じて調整が必要です。

支持療法

医療・介護関連肺炎の治療では、抗菌薬治療に加えて支持療法も重要な役割を果たします。

| 支持療法 | 目的 |

| 酸素投与 | 低酸素血症の改善 |

| 輸液管理 | 脱水や電解質異常の補正 |

| 栄養管理 | 体力の維持、回復の促進 |

重症例では人工呼吸管理や循環管理などの集中治療を要することも考えられるでしょう。

治癒までの期間

医療・介護関連肺炎の治癒までの期間は患者さんの重症度や合併症の有無などによって異なりますが、一般的には以下のような経過をたどります。

- 治療開始後3〜5日目:症状の改善傾向

- ↓

- 1週間前後:解熱、炎症反応の改善

- ↓

- 2〜4週間後:画像所見の改善、ADLの回復

ただし高齢者や免疫不全患者さんは治癒までに長期間を要することがあり、注意深い経過観察が必要です。

医療・介護関連肺炎の治療に伴う副作用とリスク

医療・介護関連肺炎の治療では抗菌薬の使用に伴う副作用やリスクを十分に理解し、患者の状態に応じて慎重に治療方針を決定することが重要となります。

抗菌薬の副作用

医療・介護関連肺炎の治療に用いられる抗菌薬で報告されている副作用は以下の通りです。

| 副作用の種類 | 主な症状 |

| 消化器症状 | 悪心、嘔吐、下痢、腹痛 |

| 皮膚症状 | 発疹、蕁麻疹、掻痒感 |

| 肝機能障害 | 肝酵素値の上昇、黄疸 |

| 腎機能障害 | クレアチニン値の上昇、尿量減少 |

これらの副作用は抗菌薬の種類や投与量、患者の基礎疾患などによって発現頻度や重症度が異なります。

薬剤耐性菌の選択

医療・介護関連肺炎の治療では広域スペクトラムの抗菌薬が使用されることが多いため、薬剤耐性菌の選択が問題です。

特に以下のような多剤耐性菌の出現が懸念されています。

- メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)

- 多剤耐性緑膿菌(MDRP)

- 基質拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌

これらの耐性菌による感染症は治療選択肢が限られ、予後不良となる懸念もあるのです。

クロストリディオイデス・ディフィシル感染症

グラム陽性の芽胞形成菌「クロストリディオイデス・ディフィシル」は主にヒトの腸内に存在していて、腸内細菌叢が乱れたときに病原性を示して増殖しやすいという特徴を持ちます。

医療・介護関連肺炎の治療では広域スペクトラムの抗菌薬を長期間使用することがあるため、クロストリディオイデス・ディフィシル感染症(CDI)のリスクが高まります。

CDIは下痢や偽膜性大腸炎を引き起こし、重症化すると致死的となることもあるため注意が必要です。

| CDIのリスク因子 |

| 高齢 |

| 長期の抗菌薬使用 |

| 免疫抑制状態 |

| 胃酸抑制薬の使用 |

薬剤相互作用

医療・介護関連肺炎の患者さんは高齢者や基礎疾患を有する場合が多く、多剤併用療法を受けていることが少なくありません。

抗菌薬と他の薬剤との相互作用により、以下のような有害事象が発生する可能性があります。

- 薬効の増強または減弱

- 副作用の増強

- 新たな有害事象の出現

医療・介護関連肺炎における再発予防と注意点

医療・介護関連肺炎は治療後も再発のリスクが高く、繰り返す感染により予後不良となることがあるため、再発予防に努めることが重要です。

再発予防には患者さんの状態に応じて策を適切に組み合わせ、多職種連携のもとで継続的に実施することが求められます。

再発のリスク因子

医療・介護関連肺炎の再発には、以下のような因子が関与しています。

| リスク因子 | 詳細 |

| 高齢 | 75歳以上 |

| 基礎疾患 | COPD、脳血管障害、認知症など |

| 免疫抑制状態 | ステロイド使用、抗がん剤治療など |

| 誤嚥のリスク | 嚥下機能低下、経管栄養など |

これらのリスク因子を有する患者さんでは、再発予防のための対策が特に重要です。

口腔ケアの徹底

医療・介護関連肺炎の予防には口腔ケアが欠かせません。 適切な口腔ケアにより以下のような効果が期待できるでしょう。

- 誤嚥性肺炎の予防

- 口腔内細菌叢の改善

- 全身状態の改善

患者さんの状態に応じて歯科医師や歯科衛生士と連携した専門的な口腔ケアを行うことが推奨されます。

嚥下機能の評価と訓練

誤嚥は医療・介護関連肺炎の重要なリスク因子です。 嚥下機能の評価と訓練により、誤嚥のリスクを減らすことができます。

| 嚥下機能の評価方法 |

| 水飲みテスト |

| 嚥下内視鏡検査 |

| 嚥下造影検査 |

評価結果に基づいて言語聴覚士による嚥下訓練や食事形態の調整を行うことも効果的です。

ワクチン接種

医療・介護関連肺炎の予防にはワクチン接種も有用です。特に以下のワクチンが推奨されています。

| インフルエンザワクチン | インフルエンザ感染による肺炎の予防 |

| 肺炎球菌ワクチン | 肺炎球菌性肺炎の予防 |

ただしワクチンの効果は完全ではないため、他の予防策と組み合わせることが大切です。

治療費について

医療・介護関連肺炎の治療費は患者さんの重症度や合併症の有無、入院期間などによって大きく異なります。

ですが、他の疾患に比べると高額となることが多いため、公的医療保険の適用や高額療養費制度の利用が助けになるでしょう。

診察料

医療・介護関連肺炎の診断と治療のために、初診料(2,880円)と再診料(730円)が必要です。

| 種類 | 金額 |

| 初診料 | 2,880円 |

| 再診料 | 730円 |

検査費と処置費

医療・介護関連肺炎の診断には血液検査や画像検査などが行われ、以下のような検査費用が加算されます。

| 検査の種類 | 金額 |

| 血液検査 | 1,500~5,000円 |

| 胸部X線検査 | 2,100円~4,000円 |

| 胸部CT検査 | 14,700円~20,700円 |

また、治療に伴う処置費(点滴、注射、処置など)も必要となるでしょう。

入院費

重症の医療・介護関連肺炎では入院治療が必要となることがあります。 入院費は1日あたり約30,000円〜50,000円程度です。

平均的な入院期間は2週間〜4週間であり、入院費だけで100万円以上かかる場合もあることを考慮しておかなければなりません。

ただし、保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

その他の費用

医療・介護関連肺炎の治療には上記以外にも、薬剤費や在宅酸素療法などの費用が発生することがあります。

以上

- 参考にした論文