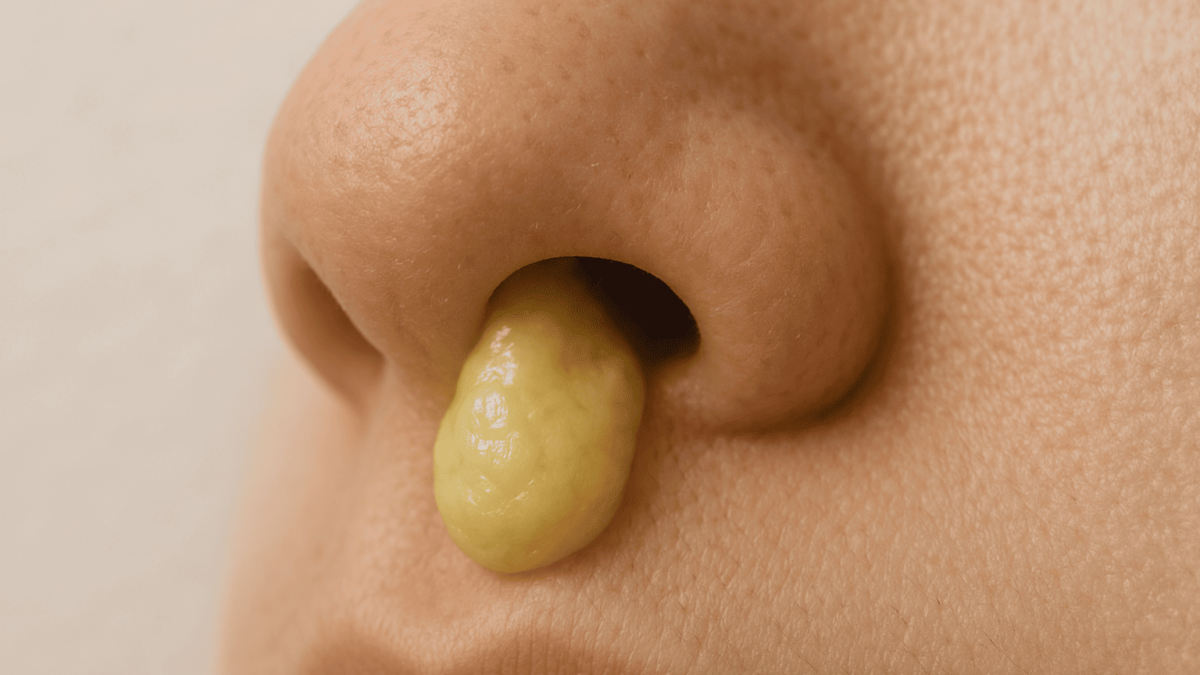

日常生活の中で鼻水の色が気になり始めると、自分の体の変化に不安を覚えるかもしれません。特に、透明ではなく黄色っぽい鼻水が続く場合は、単なる風邪以外の可能性も考えられます。

細菌感染や副鼻腔の問題など、さまざまな要因が潜んでいるため、きちんとした理解や適切なケアが重要です。

ここでは、黄色っぽい鼻水が出る背景や考えられる疾患、検査や治療の選択肢などをわかりやすくまとめ、今後の受診を検討している方の参考となる情報をお伝えします。

日常ケアから医療機関での対応まで幅広く取り上げますので、気になる症状がある場合はぜひ読んでみてください。

黄色っぽい鼻水が気になるときの基本的な考え方

最初に、黄色っぽい鼻水が出る背景を押さえておくと、その後の対策を考えやすくなります。

風邪やインフルエンザなどウイルス性の疾患でも黄みを帯びるケースがありますが、細菌感染による影響や副鼻腔の炎症なども見逃せません。ここでは、黄色っぽい鼻水の基本的な考え方を解説します。

黄色っぽい鼻水はどんな状態か

鼻水の色は、体内での免疫反応や細菌・ウイルスの有無によって変化します。黄色っぽい鼻水の場合は、以下の要因が複合的に絡んでいる可能性があります。

- 白血球が細菌やウイルスと戦ったあとの産物が含まれる

- 粘度が増して水分が減り、見た目が濃くなる

- 副鼻腔内の炎症による膿性の分泌物が混ざる

これらが重なると、透明だった鼻水が黄みがかってくるのです。

症状が続くときにまず意識すること

鼻水が黄色っぽくなっても、ごく短期間で治まる場合は大きな問題に発展しないことも多くあります。しかし、以下のような症状が続くなら早めの対応が必要です。

- 長引く鼻詰まり

- 口呼吸が多くなる

- 倦怠感や発熱がある

- 顔や額、頬の辺りに重苦しい痛みを伴う

体調全体へ影響を及ぼすようであれば、クリニックなどで早めに診察を受けることが大切です。

鼻水の色だけで自己判断しない

黄色っぽい鼻水は一つのサインにすぎません。風邪による一時的な症状と、副鼻腔炎やアレルギーなどの慢性的な疾患が混同されることがあります。

自己判断で軽視してしまうと回復が遅れるか、重症化してしまうリスクがあるため注意しましょう。

見落としがちな生活習慣の影響

日頃の生活習慣によっても鼻水の状態が変化します。以下のような習慣があると、鼻の粘膜に負担がかかりやすいです。

- 睡眠不足

- タバコの喫煙

- 過度なアルコール摂取

- ホコリや花粉が多い環境

これらを改善するだけでも、鼻水がクリアになる場合があります。

鼻水が黄色っぽくなる主な要因と背景

| 要因 | 背景 |

|---|---|

| 細菌感染 | 白血球が細菌と戦い、膿性の分泌物が増える |

| 副鼻腔の炎症 | 副鼻腔炎(蓄膿症)により粘度が高い鼻水がたまる |

| 風邪・インフルエンザ | 軽度のウイルス感染でも黄みがかることがある |

| 生活習慣(喫煙・睡眠不足) | 粘膜の防御機能が低下し、慢性的な炎症が起こりやすくなる |

黄色っぽい鼻水が続く原因となる代表的な疾患

黄色っぽい鼻水が続く場合、いくつか代表的な疾患を考慮に入れながら観察すると、適切なケアや受診のタイミングをつかみやすくなります。ここでは、代表的な疾患を整理してお伝えします。

副鼻腔炎(蓄膿症)

黄色っぽい鼻水と聞いて、多くの方が連想するのが副鼻腔炎です。炎症が副鼻腔内に起こり、膿性の鼻水がたまることで黄緑色に近い鼻水が出ることもあります。

頭痛や頬の痛み、さらには悪臭を伴うこともあるため、慢性的に続くなら医療機関での診断が重要です。

風邪やインフルエンザによる一時的な鼻水

ウイルス性疾患でも、長引くと二次感染を起こして細菌が繁殖し、鼻水が黄色くなるケースが見られます。

一時的な症状で改善傾向がある場合は、十分な休養や水分補給、栄養摂取によって回復を促せることが多いです。

ただし、急に高熱が出たり、頭痛がひどくなったりした場合は、別の合併症が起きている可能性があるので受診を検討しましょう。

アレルギー性鼻炎の悪化

アレルギー性鼻炎の鼻水は基本的に透明ですが、慢性的に粘膜がダメージを受けていたり、細菌の付着が進んだりすると黄色っぽくなることがあります。

花粉の飛散がピークの時期やハウスダストが多い環境で症状がひどくなったと感じる場合は、アレルギー性鼻炎が関係しているかもしれません。

鼻茸(ポリープ)

鼻腔内や副鼻腔内にできるポリープ(鼻茸)がある場合、鼻づまりが慢性化し、細菌感染も起こりやすくなります。

鼻茸そのものは良性の組織ですが、放置すると呼吸が苦しくなるほど鼻腔が狭まることもあり、黄色っぽい鼻水が長期間出続ける原因になることも否定できません。

代表的な疾患と主な特徴

| 疾患名 | 主な特徴 | 症状の持続期間 |

|---|---|---|

| 副鼻腔炎 | 頬や額に痛み、膿性鼻水、慢性化しやすい | 数週間から数か月 |

| 風邪・インフル | 発熱、くしゃみ、のどの痛み | 数日から1~2週間 |

| アレルギー性鼻炎 | 透明~黄色の鼻水、くしゃみ、目のかゆみ | 季節性または通年性 |

| 鼻茸 | 慢性的な鼻づまり、嗅覚低下、黄色い鼻水 | 長期にわたり症状が継続する |

受診を検討すべきタイミングと目安

体調管理の観点では、「様子を見て大丈夫なのか、それともすぐ受診すべきなのか」を判断できる材料があると安心です。ここでは受診を考慮したいタイミングを示します。

症状の経過が2週間以上続く場合

黄みを帯びた鼻水が2週間以上続く場合、慢性化や副鼻腔炎への移行が懸念されます。特に、次のような症状が併発しているなら慎重に判断してください。

- 鼻づまりがひどく、睡眠の質が下がっている

- 頬や額の重だるさや痛みがある

- 鼻をかんでも鼻水が詰まった感じが取れない

こうした状況下では、内科クリニックや耳鼻咽喉科での受診が早期改善に役立つことがあります。

熱や頭痛など全身症状が伴うとき

発熱や強い頭痛、ひどい倦怠感があるときは、単なる鼻炎を超えて全身的な感染症の可能性があります。合併症の疑いも排除できないため、なるべく早めに医師の診察を受けましょう。

日常生活や仕事に支障が出始めたら

朝起きたときから鼻が詰まって苦しい、集中力が落ちて仕事のパフォーマンスが下がる、夜間に口呼吸になるせいで喉の乾燥がひどいと感じる場合は、診療を受けたほうが状況改善が期待できます。

慢性的になる前にケアを始めるほうがスムーズです。

子どもの場合は早めに対応する

小児の場合は鼻腔が大人より狭く、鼻水が詰まりやすいです。中耳炎へ波及するケースや、口呼吸による体調不良が起こりやすいので、大人以上に早めの受診を検討することが大切です。

受診の目安となる症状の一覧

| 症状 | 受診を考えるタイミング |

|---|---|

| 黄色っぽい鼻水が2週間以上続く | 副鼻腔炎など慢性化の可能性を考慮 |

| 顔や頭部に痛みや重だるさを感じる | 副鼻腔炎や合併症のリスクを想定 |

| 発熱や強い倦怠感がある | 全身的な感染症や合併症を疑う |

| 子どもが鼻水で苦しそう | 中耳炎や喉の炎症への波及を懸念 |

医療機関で行う主な検査と身体所見

受診した場合、医師はどのようにして原因を探るのか知っておくと安心です。ここでは内科や耳鼻咽喉科で行われる主な検査と身体所見の例を示します。

問診と視診

まずは問診で、症状の経過や頻度、ほかに感じる不調を確認します。視診では鼻腔内やのどの粘膜の状態をチェックし、赤みや膿性の分泌物、ポリープの有無などを調べることがあります。

鼻鏡検査や内視鏡検査

より詳しく鼻腔内を観察する場合、鼻鏡や内視鏡を用いて粘膜の状態を詳細に確認します。副鼻腔炎を疑う場合には、副鼻腔周囲の圧痛を調べることも行われます。

画像検査(レントゲン・CT)

慢性的な副鼻腔炎が疑われる場合や、鼻茸の存在を確かめたいとき、レントゲンやCTを撮影するケースがあります。

画像検査によって副鼻腔にどれだけ膿がたまっているか、ポリープの大きさや位置はどうかなどを評価します。

アレルギー検査

アレルギーが関与している場合は、血液検査などで特定のアレルゲン(花粉、ダニ、ハウスダストなど)に対する反応を確認します。

体質的に何が原因で鼻の粘膜が炎症を起こしているかを突き止める作業が重要です。

医療機関で実施する主な検査と目的

| 検査名 | 主な目的 |

|---|---|

| 問診・視診 | 症状の経過・頻度の把握、粘膜や分泌物の状態を確認 |

| 鼻鏡・内視鏡検査 | 鼻腔内部や副鼻腔内を詳しく観察し、炎症やポリープの有無を確認 |

| レントゲン・CT | 副鼻腔の膿のたまり具合や鼻茸の位置・大きさの把握 |

| アレルギー検査 | 花粉・ハウスダストなどのアレルギー原因を特定 |

治療とセルフケアの選択肢

黄色っぽい鼻水に対する治療法は、その原因となる疾患のタイプによって変わります。ここでは、医療機関での治療法と、日常生活で行えるセルフケアの選択肢を紹介します。

内科クリニックでの薬物療法

内科クリニックでは、症状が軽度から中等度の場合に、飲み薬や点鼻薬などでの治療を提案することが多いです。

抗生物質が処方されるケースもありますが、これは細菌感染が明らかに関わっていると判断された場合に限られます。

- 抗生物質:細菌の増殖を抑制

- 去痰薬:粘液をやわらかくし、排出を促す

- 抗アレルギー薬:アレルギー反応の抑制

耳鼻咽喉科での専門的な処置

副鼻腔炎が慢性化したり、鼻茸が大きくなったりしている場合は、耳鼻咽喉科で専門的な処置や手術が検討されることがあります。

鼻茸の切除や、副鼻腔内を洗浄して炎症を起こしている組織を除去する手術など、外来手術から入院手術までさまざまです。

自宅でのセルフケア

医療機関での治療と並行して、自宅でのケアも効果を高めるうえで重要です。以下の方法を組み合わせて、自分に合ったケアを模索してみてください。

- こまめな鼻うがい:生理食塩水などで鼻を洗うと、粘膜を清潔に保ちやすい

- 湿度管理:部屋の湿度を適度に保つと、粘膜への刺激をやわらげる

- 水分補給:粘膜を潤し、鼻水の排出をスムーズにする

- 安静と睡眠:適度に休息を取り、免疫力を支える

生活習慣の見直し

生活習慣を改善することで、黄みがかった鼻水を引き起こす要因を減らすことが期待できます。睡眠をしっかり確保し、バランスのとれた食事で免疫機能を保つことが大切です。

喫煙習慣がある方は、粘膜の炎症が起こりやすくなるため、減煙・禁煙を考えるといいでしょう。

治療とセルフケアのポイント

- 抗生物質は細菌感染時に有効だが、むやみに使用しない

- 鼻うがいなどで物理的に分泌物を排出すると鼻腔がクリアになる

- 就寝環境の改善(枕の高さ調整、加湿など)は負担軽減に役立つ

- 長期化する場合は専門医との連携が望ましい

治療法とセルフケアの組み合わせ例

| 治療法 | 具体的な方法 | 補足 |

|---|---|---|

| 抗生物質・抗炎症薬 | 内科で処方された薬を決められた期間飲みきる | 細菌性が疑われるときに使用 |

| 鼻うがい | 生理食塩水を使った定期的な洗浄 | 粘膜を傷つけないための適温に注意 |

| ホットタオル・蒸気浴 | 温かい蒸気で鼻腔内を温め、血流を促進 | 蒸気が熱すぎないよう気を付ける |

| 手術療法 | 副鼻腔炎の重症例や鼻茸切除 | 専門医と相談してスケジュールを決める |

日常生活で気をつけたい衛生面と環境づくり

治療を受けても、日常生活の環境が悪ければ症状がぶり返すことがあります。ここでは、鼻の健康維持に関わる衛生管理や、生活環境づくりのヒントを紹介します。

部屋の換気と清掃

ほこりやハウスダスト、カビの胞子などはアレルギー性鼻炎だけでなく、副鼻腔炎の悪化要因にもつながります。定期的に換気を行い、こまめに掃除をして部屋を清潔に保つことが重要です。

エアコンのフィルターや空気清浄機のメンテナンスも忘れずに行いましょう。

マスクの着用

外出時や人混みに入るときは、マスクの着用でウイルスや細菌の侵入をある程度防ぐことが期待できます。花粉やハウスダストの吸入もマスクで一定の軽減が見込めます。

タオルやティッシュの使いまわしに注意

鼻水をかんだティッシュやタオルを使いまわすと、細菌やウイルスが広がる可能性があります。

特に家庭内で複数人が同じタオルを使用すると、感染を助長するリスクがあるので、こまめに取り換えるようにしてください。

過度なストレスを避ける

ストレスが続くと、免疫力が落ちて感染症にかかりやすくなります。長引く鼻水にも悪影響を及ぼすため、適度な休息とリラックスを心がけて体調管理を行いましょう。

生活環境の整え方

| 項目 | 具体策 |

|---|---|

| 掃除・換気 | ほこりがたまりやすい場所はこまめに拭き掃除、定期的に換気 |

| 加湿 | 加湿器や洗濯物の室内干しで適度な湿度を保つ |

| マスク利用 | 外出時や人混みでの細菌・ウイルス対策 |

| タオル管理 | 共有を避け、頻繁に洗濯 |

受診前に準備しておきたいこと

受診を決めたあと、事前に準備しておくとスムーズに診察や検査が受けられます。以下では、受診前に整理しておきたいポイントを紹介します。

症状の記録

いつから鼻水が黄色くなったか、どのタイミングで悪化するか、どのような変化があるかをメモしておくと、医師への説明がスムーズです。

また、体温や併発している症状(頭痛、のどの痛み、咳など)も記録しておくと診断の手がかりになります。

服用中の薬やサプリメントの把握

他の疾患で投薬を受けていたり、市販薬やサプリメントを常用している場合、その内容を医師に伝えておくと薬の処方に役立ちます。併用による副作用を避けるためにも、正確な情報を伝えてください。

保険証や医療証の確認

受診時に必要となる保険証や医療証は忘れずに持参しましょう。もし、紹介状や以前の検査結果などがあれば、それらも合わせて持参すると診察がスムーズに進みます。

事前に疑問点をまとめる

診察の場で聞きたいことをあらかじめリスト化すると、時間を有効に使えます。症状の経過や治療方針、日常生活での工夫など、疑問や不安をまとめておくと安心です。

受診前の準備事項

- 症状の始まりや変化の記録

- 服用中の薬の一覧と用量

- 保険証や医療証の確認

- 質問したい内容をメモしておく

受診時に役立つ情報の整理例

| 項目 | 記載例 |

|---|---|

| 症状の開始時期 | 〇月×日頃から黄色い鼻水が出始めた |

| 症状のピークと変化 | 午前中と夜に悪化しやすい、日中はやや軽い |

| 併発症状 | 軽い頭痛、のどの痛み、微熱 |

| 服用中の薬 | 市販の鼻炎薬(商品名A)、ビタミンサプリ(1日1回) |

よくある質問

最後に、黄色っぽい鼻水に関してよく寄せられる質問をまとめました。疑問点や不安を解消するヒントにしてください。

- Q黄色っぽい鼻水は必ず細菌感染なのでしょうか?

- A

黄色っぽい鼻水だからといって、必ず細菌感染とは限りません。風邪によるウイルス感染が長引いて二次的に細菌が増えているケースや、アレルギー性鼻炎が悪化したケースもあります。

ほかの症状や経過を総合的に判断する必要があるため、気になる場合は医療機関で相談してください。

- Q鼻うがいは毎日しても大丈夫ですか?

- A

鼻うがいは正しく行えば、日々のセルフケアに役立ちます。ただし、過度に頻回だと粘膜を刺激しすぎる可能性もあるため、1日1~2回を目安に行うといいでしょう。

また、市販の生理食塩水を利用したり、適切な温度の食塩水で行ったりするなど、方法に注意してください。

- Q市販の点鼻薬で症状は改善しますか?

- A

市販の点鼻薬は一時的に鼻づまりを楽にする作用がありますが、長期連用すると粘膜が逆に炎症を起こしやすくなる場合もあります。

使用する際は、用法・用量を守り、症状が長引く場合は医師に相談してください。

- Q抗生物質が効かなかった場合はどうすればいいですか?

- A

抗生物質が効かない場合、原因がウイルス性の感染であったり、抗生物質が対応していない菌種であったりする可能性もあります。

医師に相談し、別の検査や治療法を検討することが大切です。

以上