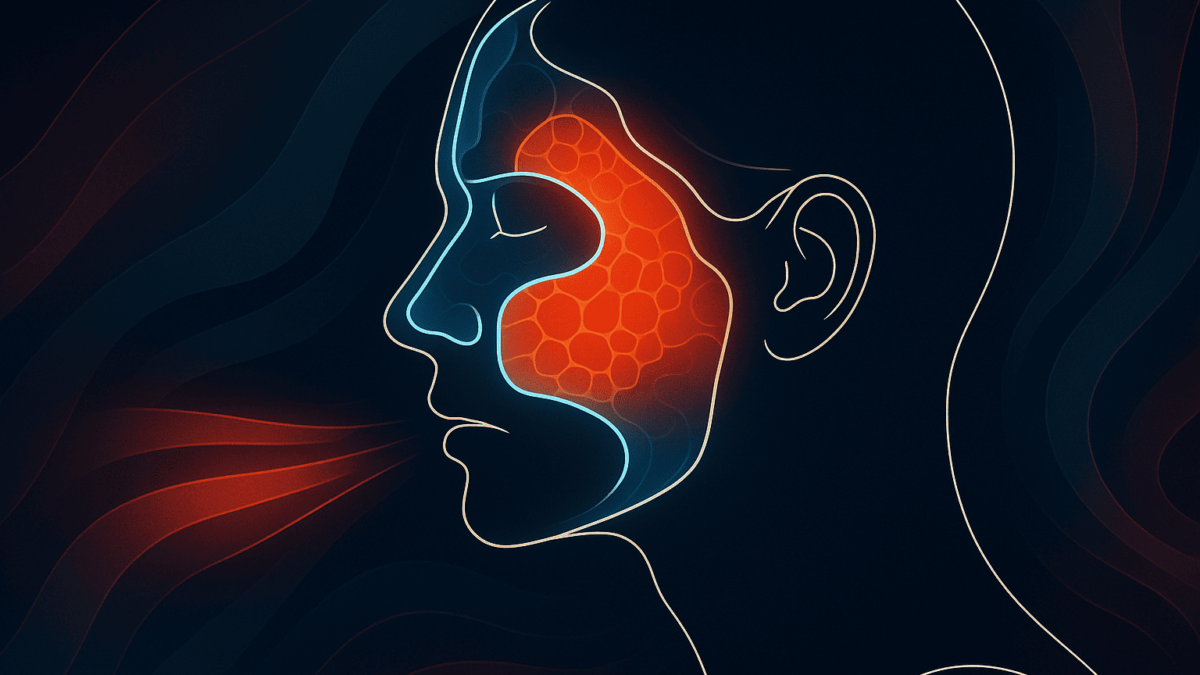

口からしか呼吸ができないほどの強い鼻づまりに悩むと、日常生活の質も大きく変わってきます。会話や睡眠が苦しく、集中力も落ちやすいため、日々のパフォーマンスに支障をきたす場合があります。

鼻づまりが「完全にブロックされたかのような状態」が長期化すると、重大な体調不良につながるケースも考えられます。

ここでは、このような鼻づまりにお悩みの方に向けて、内科で受診を検討する際の視点や、主な原因・検査方法、日常生活で気をつけたい点などを詳しく解説します。

鼻づまりが完全にブロックしている状態とは

鼻づまりがあまりにもひどく、鼻からの空気の通り道がほとんど感じられないほど塞がっている状況は、寝苦しさや疲労感を引き起こすほか、集中力の低下にも影響しやすいです。

鼻の機能は呼吸や嗅覚だけでなく、体内に取り込む空気を適度に湿らせたり、フィルターとして働いたりする面もあります。

このパートでは「完全にブロックしている」とはどのような状態かを整理しつつ、その際に現れやすい特徴的な問題点を考えていきます。

鼻づまりが続くと起こりやすい変化

鼻づまりが長く続くと以下のような体調の変化が生じます。特に一切空気が通らない状態が続く場合は、以下の要素がより顕著です。

- 集中力や思考力の低下

- 口呼吸による口腔内の乾燥

- いびきや睡眠時の無呼吸

- 朝起きたときの喉の痛み

口呼吸による負担

口での呼吸しかできなくなると、空気の加湿や清浄機能が不十分になります。結果として、ウイルスや細菌が体内に入りやすくなり、喉の粘膜に負担がかかりやすいです。

さらに、口呼吸は睡眠の質を落としやすく、浅い眠りが続くことで疲れがたまりやすくなります。

鼻から空気が通らないときの体感

「鼻が詰まって息ができない」と実感するほどの詰まりは、ストレスや不安感にも直結します。

頭痛や耳の閉塞感も同時に訴える方が多く、その原因としては鼻腔内や副鼻腔の炎症・粘膜腫脹などが考えられます。

鼻づまりの放置が及ぼす影響

完全にブロックした鼻づまりを放置すると、気道全体の状態が悪化しやすくなります。睡眠時無呼吸症候群のリスクが高まることや、慢性的な酸素不足による内臓への影響も念頭に置く必要があります。

特に高血圧や心疾患を抱えている方は注意したい点です。

鼻づまりによる主な不都合一覧

| 不都合 | 内容の概要 |

|---|---|

| 酸素供給の低下 | 鼻呼吸ができず、酸素が十分に取り込みにくくなる |

| 口腔内の乾燥・喉の痛み | 口呼吸が続くことで唾液が減少し、細菌が繁殖しやすくなる |

| 集中力・思考力の低下 | 慢性的な酸素不足や寝不足で頭がぼんやりしてしまう |

| 睡眠時の呼吸障害 | いびきや無呼吸のリスクが高まり、質の良い睡眠が得にくい |

| ウイルス・細菌感染リスクの上昇 | 鼻のフィルター機能が働かず、細菌やウイルスが体内に侵入しやすくなる |

考えられる原因

鼻づまりが完全にブロックした状態で続く場合、ただの風邪とは違う背景を疑う必要があります。鼻腔内や副鼻腔、アレルギー反応に由来するものなど、原因はいくつかのパターンに分かれます。

ここでは主な原因をそれぞれ整理し、どのような仕組みで鼻づまりが起こるのかを確認していきます。

アレルギー性鼻炎

花粉やハウスダスト、ダニに反応してアレルギー性鼻炎が起こると、粘膜が過剰に腫れて鼻づまりが生じます。

季節性の場合はスギ花粉などが多い時期に症状が強まることが多く、通年性の場合は家の中に潜むダニやハウスダストが原因になりやすいです。

慢性副鼻腔炎(蓄膿症)

副鼻腔内に膿がたまって炎症が持続することで、粘膜が腫れて呼吸が妨げられます。膿が原因で悪臭を伴う鼻水が出ることや、頬や額、目の奥のあたりに鈍い痛みが続くことが特徴です。

慢性化すると常に鼻づまりが強い状態になります。

鼻中隔弯曲症

鼻中隔(鼻腔を左右に分ける壁)が大きく曲がっていると、片側だけが常に詰まったような状態になることがあります。

加齢によって悪化するケースもあり、生まれつきわずかに鼻中隔が曲がっている方もいらっしゃいます。重度の場合、左右どちらかが完全にブロックしたように感じやすいです。

ポリープや腫瘍

鼻ポリープや鼻腔内・副鼻腔内にできる腫瘍が物理的に空気の通り道をふさいでいる場合もあります。

ポリープは炎症やアレルギー反応が長期化した結果できやすく、良性のものが多いですが、まれに腫瘍が悪性のケースもあるため、内科や耳鼻咽喉科での評価が必要です。

鼻づまりを起こす主な原因一覧

| 原因 | 特徴 | 併発症状 |

|---|---|---|

| アレルギー性鼻炎 | アレルゲンに対する反応で粘膜が腫れる | くしゃみ、鼻水、目のかゆみ |

| 慢性副鼻腔炎(蓄膿症) | 副鼻腔内に膿がたまり炎症が持続 | 頬・額の痛み、黄色や緑色の粘度の高い鼻水 |

| 鼻中隔弯曲症 | 鼻中隔の歪みにより空気の通りが悪くなる | 片側だけの詰まり、鼻血が出やすいことも |

| 鼻ポリープ・腫瘍 | 空気の通り道を物理的にふさいでしまう | においの低下、慢性的な鼻づまり |

| その他(薬剤性鼻炎など) | 点鼻薬の乱用や特定の薬剤が原因 | 点鼻薬の使用増加、依存感 |

関連する症状

鼻づまりに加えて、全身にわたり別の症状が併発していないかどうかが、疾患の判別に役立ちます。具体的には、発熱や喉の痛み、倦怠感、頭痛、咳などの有無を確認することが重要です。

以下では、完全にブロックされた鼻づまりと関連してよく見られる症状を解説します。

喉や耳の症状

鼻づまりの結果として耳管が圧迫されると、耳に不快な閉塞感や軽い痛み、耳鳴りなどが起こることがあります。

また、口呼吸による喉の乾燥が続くと、喉の痛みや違和感が出やすくなり、長期間放置していると気管支へも影響が及ぶ可能性があります。

頭痛や顔面の痛み

副鼻腔周辺に炎症があると、頬骨や額、目の奥などに圧迫感が生じやすいです。これが慢性化すると頭痛が習慣的に起こるようになり、集中力の低下や睡眠の質の低下を招きやすくなります。

全身の倦怠感や発熱

感染症が絡んでいる場合には、発熱や倦怠感、全身のだるさなどが顕著にあらわれます。

高熱が続く場合にはインフルエンザや細菌感染の疑いもあるため、発症時期や症状の経過とあわせて医療機関の受診を検討することが望ましいです。

睡眠障害と疲労

鼻づまりがひどいときは横になった際に呼吸が苦しく、熟睡が難しくなります。結果として、日中に強い眠気や疲労感に悩むケースが多く見られます。

仕事や学業でパフォーマンスを落とす原因になるため、早めの対処が大切です。

鼻づまりとあわせて気になりやすい症状・状態

| 症状 | 主な特徴 | 可能性がある原因 |

|---|---|---|

| 耳の閉塞感 | 鼻腔と耳管の機能低下で気圧調整が乱れる | 鼻炎や副鼻腔炎からの二次的影響 |

| 喉の痛み・かさつき | 口呼吸が続くことで粘膜が乾燥しやすい | 風邪、細菌感染、口呼吸の習慣 |

| 顔面の圧迫感 | 頬骨や額などの周辺が圧迫される | 副鼻腔炎、鼻腔内の構造的問題 |

| 強い倦怠感・微熱 | 身体が炎症や感染と闘っているサイン | ウイルス・細菌感染、慢性副鼻腔炎の悪化 |

| いびきや睡眠障害 | 横になった時の鼻づまりが顕著 | 鼻腔内の腫れ、口呼吸、肥満などによる気道狭窄 |

- 慢性的にいびきをかく

- 朝起きたときから喉がひりひりする

- 日中の集中力が低下して仕事に支障がある

- 常に鼻をかんでいるが、すっきりしない

これらのサインを見逃さず、早めに対処することが有益です。

内科で検討する検査方法

内科を受診した際、医師は問診や視診、聴診などの基本的なアプローチから始めます。鼻づまりの原因を特定するために、どのような検査が考えられるのかを見ていきましょう。

ここでは内科で想定される検査手法を具体的に解説します。必要に応じて他科との連携や追加検査が行われることもあります。

問診と視診

医師はまず、いつから鼻づまりが強くなったのか、季節との関係やアレルギーの有無などを質問し、視診で鼻腔内の状態を簡単にチェックします。

目や口腔内、咽頭の状態などもあわせて観察し、アレルギー性鼻炎や風邪の可能性を探ります。

耳鼻咽喉科的な診察との連携

内科だけでは詳細が分かりにくい場合、耳鼻咽喉科での内視鏡検査を薦められることがあります。鼻腔や副鼻腔の中を直接観察することで、ポリープの有無や粘膜のただれ具合を確認しやすくなります。

画像検査

副鼻腔炎などが疑われる場合は、レントゲン検査やCTスキャンで副鼻腔の状態を評価します。膿の貯留や粘膜の腫れ具合、鼻中隔の湾曲の程度などを把握するために有用です。

血液検査

アレルギー性鼻炎や感染症の疑いがあるときは、血液中の免疫反応や炎症マーカーを確認します。好酸球の増加がみられるとアレルギーが疑われますし、白血球の増加は細菌感染を示唆することがあります。

内科で実施しやすい検査の特徴

| 検査名 | 主な目的 | 長所 | 短所 |

|---|---|---|---|

| 問診・視診 | 症状の経過や生活環境、既往歴などの把握 | 患者が感じている不調を詳しく聞き取れる | 患者の申告内容に依存する部分が大きい |

| 画像検査 | 副鼻腔内や鼻中隔の形状、ポリープの有無を確認 | 骨や粘膜の状態を視覚的に捉えられる | 放射線被ばく、検査費用がかかる |

| 血液検査 | アレルギー反応、細菌感染などを数値で確認 | 全身状態や炎症の有無が明確にわかる | 採血が必要 |

| 耳鼻咽喉科内視鏡 | ポリープや粘膜の腫れ具合を直接観察 | 画像では分かりにくい部分をダイレクトに確認できる | 内科のみでは対応が難しいことが多い |

- レントゲンやCTなどの検査は副鼻腔の状況を詳細に把握するために役立つ

- 血液検査で好酸球が上昇していればアレルギー性の可能性を考慮

- 必要に応じて他の科と連携することで診断精度が高まる

内科の視点での身体所見の重要性

鼻づまりが強い方の受診においては、身体全体の状態を見渡すことが大切です。局所的な問題に見えて、実は慢性的な疾患の一端だったというケースもあります。

ここでは内科医が特に着目する身体所見や、それぞれの所見から得られる情報を整理します。

血圧・心拍数の変動

鼻呼吸がしにくい状態が続くと、睡眠の質低下による血圧や心拍数の乱れが生じやすくなります。朝晩の血圧が極端に高くなる方は、睡眠時の呼吸障害との関連が疑われることがあります。

胸部の聴診

呼吸音や心音の異常がないかどうかの確認も行います。大きく口で息をする習慣が長く続いている場合、気管支炎を併発している可能性や、アレルギー体質の一環として喘息傾向が見られる場合もあります。

顔面や頸部のむくみ

鼻づまりによりリンパの流れが悪くなったり、副鼻腔炎が長引いたりしていると、頸部や顔面のむくみがあらわれることがあります。

全身の循環状態や甲状腺の機能チェックが必要になるケースもあり、内科医はこうした付随症状も総合的に判断します。

皮膚や粘膜の状態

アレルギーが原因の鼻づまりの場合、皮膚に湿疹やかゆみが出やすい方もいます。また、口呼吸の影響で口腔内の粘膜が炎症を起こしていないか、唇が極端に乾燥していないかなども確認対象です。

身体所見とその意義

| 観察部位 | 確認するポイント | 関連する可能性のある疾患・状態 |

|---|---|---|

| 血圧・脈拍 | 日内変動が大きいか、夜間高血圧などの兆候があるか | 睡眠時無呼吸症候群、高血圧症 |

| 胸部・呼吸音 | 喘鳴や心音異常はないか | 気管支炎、喘息、心不全 |

| 顔面・頸部のむくみ | 慢性的な炎症やリンパのうっ滞がみられないか | 副鼻腔炎、甲状腺機能異常、腎機能障害 |

| 口腔内の粘膜 | 乾燥の程度、炎症があるか | 口呼吸習慣による喉の炎症、口腔内感染症など |

- 顔つきや呼吸方法、姿勢なども総合的に観察

- 甲状腺や腎機能の異常による慢性的なむくみの可能性もチェック

- 呼吸音の異常は気管支系のトラブルを疑う材料になる

生活習慣やセルフケアの工夫

鼻づまりが完全にブロックしていると感じるとき、根本的な治療とあわせて日常のセルフケアが大切です。普段の生活習慣を見直すだけでも症状の軽減につながるケースがあります。

ここでは、鼻づまりの緩和を目指すうえでおすすめできる生活習慣やセルフケアのアイデアをいくつか紹介します。

室内の空気環境を整える

乾燥した環境は鼻粘膜に刺激を与え、さらに鼻づまりを悪化させる要因です。加湿器を利用して適度な湿度を保つ、空気清浄機などでアレルゲンとなるホコリを減らすなど、室内環境の改善が大切になります。

鼻うがいの活用

生理食塩水を使った鼻うがいは、溜まった粘液や細菌を物理的に洗い流し、粘膜の状態を落ち着かせる効果が期待できます。

ただし、やりすぎると粘膜に負担をかけるため、医師や薬剤師に相談しながら行うことが望ましいです。

睡眠姿勢の工夫

寝ている間に鼻水や粘液がうまく排出されないと、鼻づまりが悪化しやすくなります。枕を少し高めにする、横向きで寝るなどの工夫で呼吸を楽にすることができます。

鼻呼吸をサポートするテープを使用する方もいますが、無理が生じないよう注意が必要です。

食事や水分摂取

水分をしっかり摂取することで粘膜が乾燥しにくくなります。また、唐辛子やわさびなどの刺激物を適度に取り入れると、一時的に鼻の通りが良くなる方もいます。

栄養バランスの取れた食事を心がけ、ビタミンやミネラルを十分摂取することも体調管理の基本です。

鼻づまり対策に取り入れたい生活習慣

| 習慣 | ポイント | 注意点 |

|---|---|---|

| 室内の加湿・空気清浄 | 湿度を50%前後に保ち、ホコリや花粉を減らす | 過度な加湿はカビの発生を促す可能性がある |

| 鼻うがい(生理食塩水) | 鼻腔内の汚れや細菌を洗い流し、粘膜の状態を安定させる | 人肌程度の温度・濃度に注意し、頻度を管理 |

| 適切な睡眠姿勢 | 多少枕を高くする、横向きで寝る | 首や肩のこりに配慮し、体に合った枕を選ぶ |

| 栄養バランスの取れた食事 | ビタミンやミネラルが豊富な食材を意識して摂る | 刺激物に偏り過ぎると胃腸を痛める恐れがある |

- 水分は1日1.5~2Lを目安に補給

- お風呂上がりや就寝前に鼻うがいを行うと効果的

- 枕や布団のダニ対策にも気を配る

- 温かいスープやハーブティーを飲んで粘膜を潤す

- 鼻周辺を蒸しタオルで温めて血流を促す

- 寝室のホコリやダニを減らすためにこまめな掃除をする

- 適度に体を動かして免疫力を維持する

早めの受診で得られるメリット

鼻づまりを我慢して過ごしていると、身体だけでなく精神面にも負担がかかります。早めに受診することで原因を特定し、必要な治療を始められると、日常生活の質も向上しやすいです。

ここでは、内科を早めに受診することで得られるメリットを解説します。放置した場合のリスクとも比較しながら確認してみましょう。

病気の進行を食い止めやすい

鼻づまりの原因に慢性副鼻腔炎や重度のアレルギーなどがある場合、症状が長引くほど周囲の組織が傷つきやすくなり、治療期間も長期化します。

早めの段階で適切な対処を行うことで、進行を最小限にとどめられます。

日常生活の質の向上

鼻でスムーズに呼吸ができるようになると、睡眠の質が改善し、疲れがたまりにくくなります。日中の集中力や作業効率も上がり、喉や口腔内のトラブルも軽減されるため、全体的に快適さが増すでしょう。

重篤な合併症の予防

鼻づまりが原因で睡眠時無呼吸症候群が発生していた場合や、感染症が広がって気管支や肺に影響が及ぶ場合も否定できません。

放置すれば心臓や血管のリスクにもつながる可能性があります。早期受診によりこうしたリスクを抑えることが期待できます。

費用と時間の節約

重症化する前に治療を始めれば、治療費や通院回数を抑えやすくなります。重大なトラブルを引き起こしてからの治療は、時間も費用も多くかかる傾向があるため、早めの対策が有益です。

早期受診を検討するサイン

| サイン | 内容 |

|---|---|

| 鼻づまりが2週間以上継続している | 単なる風邪や一過性のアレルギーの可能性が低くなる |

| 頬や額の強い痛み、頭痛が気になる | 副鼻腔炎の進行の可能性を疑う |

| 口呼吸のせいで喉の炎症が慢性化している | 咽頭炎や気管支炎へと悪化するリスクがある |

| 睡眠時のいびきや呼吸停止が家族に指摘された | 睡眠時無呼吸症候群の疑いが強い |

- 仕事や家事、育児に集中できずストレスを感じやすい

- 市販薬や自己流のケアでなかなか改善が見られない

- アレルギー症状があるのに検査を受けたことがない

これらに当てはまるなら、一度内科に相談してみると安心です。

- 医療機関での検査により原因が特定しやすい

- 必要であれば耳鼻咽喉科と連携し、専門的な治療に進める

- 睡眠の質が改善し、集中力や日常の活力を取り戻しやすい

よくある質問

鼻づまりが完全にブロックしたように感じるとき、受診すべきかどうか迷う方は多いです。ここでは、初診の前後で患者様から寄せられることが多い質問と、その回答の一例を紹介します。

- Q鼻づまりがひどいときは耳鼻科ではなく内科に行ってもいいの?

- A

まずは内科で全身状態を含めた評価を受けることは有意義です。内科医が必要と判断すれば耳鼻咽喉科を紹介します。アレルギーや感染症の要素が強い場合、内科での検査や治療も重要になります。

- Q鼻うがいは毎日しても問題ない?

- A

やり方と回数に注意が必要です。生理食塩水の濃度や温度を適切に保ち、やりすぎに気をつければトラブルは起きにくいです。1日1~2回程度を目安に、医師や薬剤師に相談しながら続けることが望ましいでしょう。

- Qレーザー治療や手術が必要になるケースはある?

- A

鼻中隔弯曲症や鼻ポリープが原因で重度の鼻づまりが起きている場合、手術的処置を検討するケースがあります。レーザー治療などは耳鼻咽喉科の分野ですが、内科で原因を特定してから紹介状を発行することもあります。

- Q風邪っぽい症状が長引いているだけの気がするが受診すべき?

- A

2週間以上、明らかに鼻詰まりが続く・悪化している場合は何かしら慢性的な要因があるかもしれません。仕事や学業に差し支えると感じるようなら、早めの受診がいいでしょう。

以上