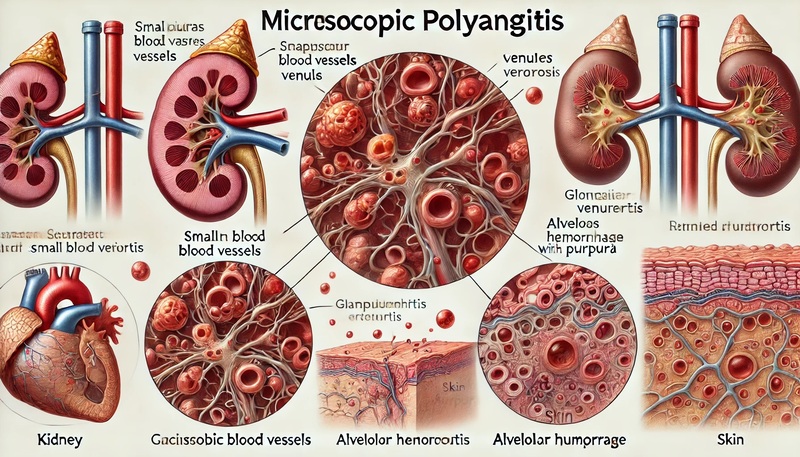

呼吸器疾患の一種である顕微鏡的多発血管炎とは小血管の壁に炎症が起こり全身のさまざまな臓器に障害を引き起こす自己免疫疾患です。症状は多岐にわたるため診断が難しい疾患の一つとされています。

特に肺と腎臓が侵されることが多く、肺胞出血や腎炎などの重篤な症状を呈するでしょう。

顕微鏡的多発血管炎は比較的稀な疾患ですが、早期診断と適切な治療が行われないと生命に関わる危険性もあるのです。

1994年の国際会議で、それまで結節性多発動脈炎(polyarteritis nodosa:PAN)と診断されていたケースの中で、中型の筋肉性動脈に限定された壊死性血管炎のみが結節性多発動脈炎として定義されました。

一方、小血管(毛細血管や細小動・静脈)を主に侵す壊死性血管炎は別の疾患群として分けられました。

この後者の疾患群は、血管壁に免疫複合体の沈着がほとんど見られないことと、抗好中球細胞質抗体(antineutrophil cytoplasmic antibody:ANCA)の陽性率が高いことが特徴で、ANCA関連血管炎症候群と定義されました。

その中でも、肉芽腫性病変が見られないものは顕微鏡的多発血管炎(microscopic polyangiitis:MPA)と呼ばれ、多発血管炎性肉芽腫症や好酸球性多発血管炎性肉芽腫症とは区別されます。

主な症状について

顕微鏡的多発血管炎は多彩な臓器症状を呈する性疾患で症状の組み合わせや重症度は患者によって異なり、早期診断と適切な治療介入が重要となります。

特に呼吸器症状と腎症状は重篤な経過をたどる可能性があるため、注意深い観察が必要です。

全身症状

顕微鏡的多発血管炎では発熱、体重減少、関節痛、筋肉痛などの全身症状がみられます。これらの症状は非特異的で他の疾患との鑑別が重要です。

| 症状 | 頻度 |

| 発熱 | 50-60% |

| 体重減少 | 40-50% |

| 関節痛 | 30-40% |

| 筋肉痛 | 20-30% |

呼吸器症状

顕微鏡的多発血管炎の肺病変は肺胞出血が特徴的です。咳嗽、喀血、呼吸困難などの症状を呈し、重症例では致死的な経過をたどることもあります。

| 症状 | 頻度 |

| 咳嗽 | 50-70% |

| 喀血 | 30-50% |

| 呼吸困難 | 20-40% |

| 胸部異常陰影 | 60-80% |

腎症状

顕微鏡的多発血管炎において高い確率で合併を起こすのが糸球体腎炎です。血尿、蛋白尿、腎機能低下などの症状がみられ、急速進行性糸球体腎炎を呈する場合もあります。

| 症状 | 頻度 |

| 血尿 | 60-80% |

| 蛋白尿 | 50-70% |

| 腎機能低下 | 40-60% |

その他の症状

顕微鏡的多発血管炎では紫斑、皮下出血などの皮膚症状、多発単神経炎などの神経症状、腹痛や下痢などの消化器症状といった他の臓器にも症状が現れることが 報告されています。

原因やきっかけについて

顕微鏡的多発血管炎は自己免疫機序により全身の小血管に炎症が生じる疾患ですが、その正確な原因は明らかになっていません。

しかし現段階では遺伝的素因と環境因子の複合的な関与が示唆されています。

遺伝的素因

顕微鏡的多発血管炎の発症に関与していると考えられているのは遺伝的素因がです。特定のHLA型(HLA-DQ, HLA-DR)との関連が報告されており、家族内発症も認められます。

| 人種 | 関連するHLA型 |

| 白人 | HLA-DQ2, HLA-DR4 |

| 日本人 | HLA-DQ9, HLA-DR9 |

| 中国人 | HLA-DQ7, HLA-DR15 |

自己抗体の関与

顕微鏡的多発血管炎で高率に検出されるのは抗好中球細胞質抗体(ANCA)です。

ANCAにはPR3-ANCAとMPO-ANCAの2種類があり、顕微鏡的多発血管炎では主にMPO-ANCAが確認されています。

| 自己抗体 | 陽性率 |

| MPO-ANCA | 70-80% |

| PR3-ANCA | 10-20% |

環境因子の関与

他にも顕微鏡的多発血管炎の発症に関与しているものとして示唆されているのは環境因子です。特に以下のような因子への曝露がトリガーとなる可能性があります。

- 感染症(細菌、ウイルス)

- 薬剤(ヒドララジン、プロピルチオウラシル)

- シリカ粉塵

- 重金属

自己免疫機序

顕微鏡的多発血管炎では何らかの原因により活性化された好中球が血管内皮細胞に接着し、ANCAの標的抗原(PR3, MPO)を放出します。

これにより血管内皮細胞が障害され、血管炎が惹起されると考えられているのです。

| 標的抗原 | 役割 |

| PR3 | 好中球の活性化、血管内皮障害 |

| MPO | 活性酸素種の産生、血管内皮障害 |

顕微鏡的多発血管炎の診察と診断

顕微鏡的多発血管炎の診察と診断では、臨床症状、血液検査、画像検査、病理学的検査を総合的に評価し、他の血管炎や他の類似疾患を除外することが重要です。

臨床症状の評価

顕微鏡的多発血管炎の診察では全身症状と臓器特異的症状を詳細に聴取します。

| 臓器 | 主な症状 |

| 全身 | 発熱、体重減少、関節痛 |

| 肺 | 咳嗽、喀血、呼吸困難 |

| 腎臓 | 血尿、蛋白尿、腎機能低下 |

| 皮膚 | 紫斑、皮下出血 |

血液検査

顕微鏡的多発血管炎の診断には血液検査での抗好中球細胞質抗体(ANCA)の測定が有用です。特にMPO-ANCAの陽性率が高いのが特徴で、診断の補助となります。

| 検査項目 | 陽性率 |

| MPO-ANCA | 70-80% |

| PR3-ANCA | 10-20% |

画像検査

顕微鏡的多発血管炎の肺病変の評価には胸部X線写真とHRCT(高分解能CT)が有用です。肺胞出血を示唆する浸潤影や斑状影、すりガラス影などを認めます。

| 画像検査 | 主な所見 |

| 胸部X線 | 浸潤影、斑状影 |

| HRCT | すりガラス影、斑状影、浸潤影 |

病理学的検査

確定診断には肺や腎臓の生検による病理学的検査が有用です。血管壁へのANCA関連免疫複合体の沈着や、フィブリノイド壊死、白血球破砕性血管炎などの所見を認めます。

| 生検部位 | 主な所見 |

| 肺 | 毛細血管炎、肺胞出血 |

| 腎臓 | 壊死性半月体形成性糸球体腎炎 |

画像所見について

顕微鏡的多発血管炎は肺や腎臓などの臓器に血管炎を引き起こす疾患なので、特に肺病変の評価として胸部画像検査が有用です。

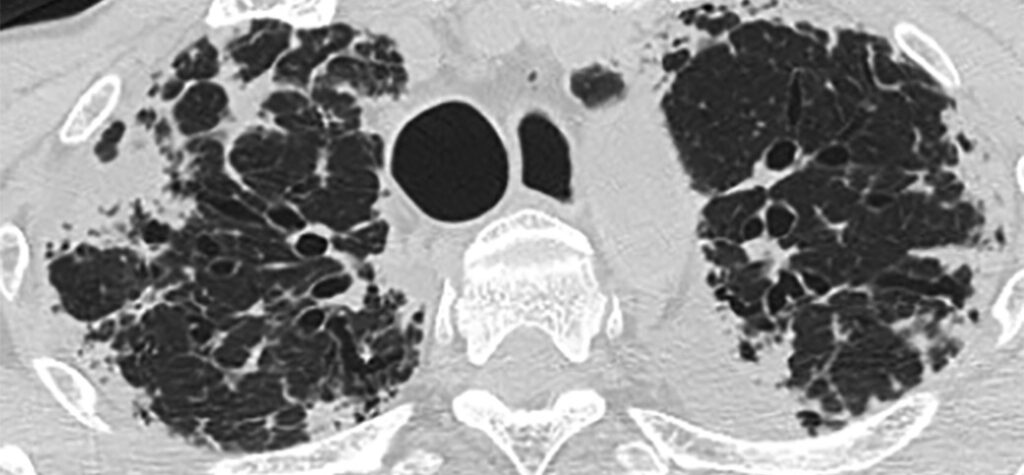

胸部X線写真所見

顕微鏡的多発血管炎の胸部X線写真では両肺野にびまん性の浸潤影や斑状影を認めることが特徴的です。時に、すりガラス影や小結節影を伴うこともあります。

| 所見 | 頻度 |

| 浸潤影 | 60-80% |

| 斑状影 | 50-70% |

| すりガラス影 | 30-50% |

| 小結節影 | 20-30% |

所見:両側肺野に胸膜直下を比較的spareした濃い浸潤影が広がっており、肺胞出血を伴うMPAを反映した所見である。

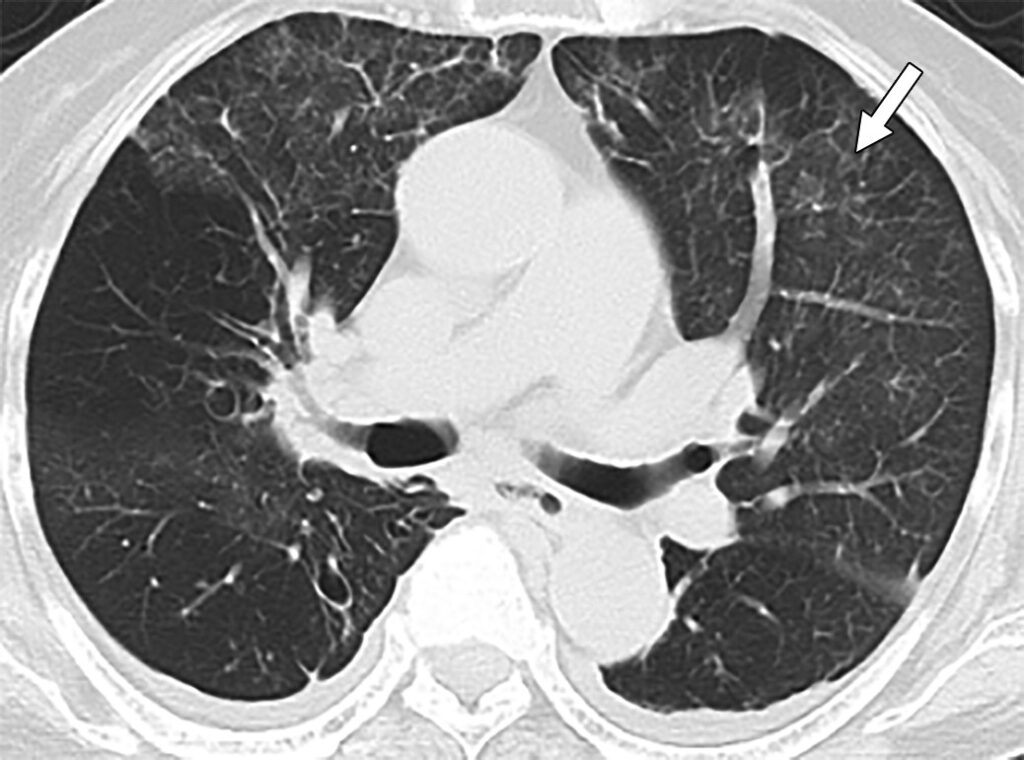

胸部CT所見

胸部CTでは胸部X線写真よりも詳細な肺病変の評価が可能です。顕微鏡的多発血管炎では以下のような所見を認めます。

| 所見 | 頻度 |

| すりガラス影 | 80-90% |

| 浸潤影 | 70-80% |

| 斑状影 | 60-70% |

| 小葉中心性粒状影 | 40-50% |

| 気管支壁肥厚 | 30-40% |

所見:両側上葉・末梢優位の浸潤影、網状影、牽引性気管支拡張が散見され、UIPとは一致しないパターンでありMPAとして合致する所見である。

肺胞出血の評価

顕微鏡的多発血管炎で高頻度に合併するのは肺胞出血です。胸部CTではすりガラス影や浸潤影として捉えられます。また、時間経過とともに陰影の移動や消退を認めることが特徴です。

| 肺胞出血の所見 | 頻度 |

| すりガラス影 | 90-100% |

| 浸潤影 | 80-90% |

| 陰影の移動・消退 | 60-70% |

所見:両肺に淡いすりガラス影がびまん性に散見され、肺胞出血を反映した所見である。

鑑別診断

顕微鏡的多発血管炎の画像所見は主に以下のような肺疾患との鑑別が重要です。

- 肺炎

- 肺結核

- 肺癌

- 間質性肺炎

- 他の血管炎(多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症など)

治療方法と薬、治癒までの期間

顕微鏡的多発血管炎の治療は病勢の抑制と臓器障害の進行防止を目的として、ステロイド薬と免疫抑制薬を中心とした薬物療法が行われます。

治療の早期開始と適切な薬剤選択により寛解導入と維持が可能となるでしょう。

寛解導入療法

顕微鏡的多発血管炎の寛解導入療法では高用量のステロイド薬と免疫抑制薬の併用が基本です。

| 薬剤 | 用量 |

| プレドニゾロン | 0.6〜1mg/kg/日 |

| シクロホスファミド | 0.5〜2mg/kg/日 |

| リツキシマブ | 375mg/m²/週 |

この治療により約60〜80%の患者さんで寛解導入が可能です。寛解導入までの期間は通常2〜4ヶ月程度ですが、重症例ではより長期の治療を要することもあるでしょう。

寛解維持療法

寛解導入後は再発予防を目的とした寛解維持療法に移行します。ステロイド薬を漸減しつつ、免疫抑制薬を継続するのが一般的です。

| 薬剤 | 用量 |

| プレドニゾロン | 5〜10mg/日 |

| アザチオプリン | 1〜2mg/kg/日 |

| リツキシマブ | 500mg/6ヶ月ごと |

寛解維持療法は少なくとも18〜24ヶ月以上継続することが推奨されています。

| 治療期間 | 薬剤 |

| 0〜3ヶ月 | プレドニゾロン + シクロホスファミドまたはリツキシマブ |

| 3〜6ヶ月 | プレドニゾロン漸減 + アザチオプリンまたはリツキシマブ |

| 6〜24ヶ月 | 低用量プレドニゾロン + アザチオプリンまたはリツキシマブ |

治癒までの期間

顕微鏡的多発血管炎の治癒までの期間は病勢や臓器障害の程度によって異なります。早期診断と適切な治療により多くの患者で寛解が維持され、生命予後の改善が期待できるでしょう。

- 寛解導入:2〜4ヶ月

- 寛解維持:18〜24ヶ月以上

- 治癒(再発なく薬剤中止):2〜5年

治療における副作用やデメリット

顕微鏡的多発血管炎の治療ではステロイド薬や免疫抑制薬が使用されますが、これらの薬剤には副作用やリスクが伴います。

治療の必要性と副作用のリスクを十分に考慮して適切な治療方針を決定することが重要です。

ステロイド薬の副作用

顕微鏡的多発血管炎の治療の中心となるステロイド薬は、長期使用や高用量投与により以下のような副作用が生じる可能性があります。

- 感染症のリスク増加

- 骨粗鬆症

- 糖尿病

- 体重増加

- 満月様顔貌

- 消化性潰瘍

- 精神症状(不眠、気分変調など)

免疫抑制薬の副作用

顕微鏡的多発血管炎の寛解導入療法や維持療法で使用される免疫抑制薬で考慮すべき副作用やリスクは次の通りです。

| 薬剤 | 主な副作用 |

| シクロホスファミド | 骨髄抑制、出血性膀胱炎、不妊、悪性腫瘍 |

| アザチオプリン | 骨髄抑制、肝障害、膵炎 |

| リツキシマブ | 感染症、急性輸液反応、進行性多巣性白質脳症 (PML) |

免疫抑制薬の使用には定期的な血液検査や臓器障害のモニタリングが必要になります。感染症のリスクが高まるため予防接種や感染対策も重要です。

長期的な影響

顕微鏡的多発血管炎の治療では長期にわたるステロイド薬や免疫抑制薬の使用が必要となることがあります。

長期使用による副作用やリスクを最小限に抑えるため、定期的な経過観察と適切な用量調整が求められます。

- ステロイド薬の長期使用による骨粗鬆症、白内障、緑内障など

- 免疫抑制薬の長期使用による二次性の悪性腫瘍の発生リスク

再発の可能性と予防方法

顕微鏡的多発血管炎は適切な治療により寛解が得られても再発する可能性のある疾患です。再発を予防するためには定期的な経過観察と治療の継続が重要となります。

再発のリスク因子

顕微鏡的多発血管炎の再発には以下のようなリスク因子が関与していると考えられています。

| リスク因子 | 再発率 |

| 重篤な病勢 | 40-60% |

| 高齢発症(65歳以上) | 30-50% |

| 腎機能障害 | 30-40% |

| 肺胞出血の既往 | 20-30% |

定期的な経過観察

顕微鏡的多発血管炎の再発を早期に発見して適切な治療を開始するためには、定期的な経過観察が不可欠です。

そのため 治療終了後も以下のような間隔で診察と検査を行うことが好まれます。

| 経過観察項目 | 頻度 |

| 身体所見 | 3-6ヶ月ごと |

| 血液検査(ANCA、炎症マーカーなど) | 3-6ヶ月ごと |

| 尿検査 | 3-6ヶ月ごと |

| 画像検査(胸部X線、CTなど) | 6-12ヶ月ごと |

治療の継続

顕微鏡的多発血管炎の再発予防には寛解維持療法の継続が重要です。ステロイド薬を漸減しつつ免疫抑制薬を少なくとも18〜24ヶ月以上継続することが推奨されています。

- プレドニゾロン:5〜10mg/日まで漸減

- アザチオプリン:1〜2mg/kg/日

- リツキシマブ:500mg/6ヶ月ごと

生活習慣の改善

顕微鏡的多発血管炎の再発予防には生活習慣の改善も重要な役割です。特に以下のような点に留意することを心がけてください。

- 禁煙

- 感染症予防(手洗い、マスク着用など)

- ストレス管理

- 定期的な運動

- バランスの取れた食事

顕微鏡的多発血管炎の治療費の概要

診断と治療の複雑さから、顕微鏡的多発血管炎の治療費は高額になる傾向があります。

初診料と再診料

顕微鏡的多発血管炎の診断と治療のために呼吸器内科や膠原病内科を受診する際はの目安は初診料が2,910円、再診料が750円程度です。

検査費

顕微鏡的多発血管炎の診断には血液検査、画像検査、肺機能検査、気管支鏡検査などが必要になります。これらの検査費用は以下の通りです。

| 検査項目 | 費用 |

| 血液検査 | 4,200円(血液一般+生化学5-7項目の場合)+4,950円(pANCA)など |

| 胸部CT | 10,014,700円~20,700円 |

| 肺機能検査 | 2,300円~5,700円 |

| 気管支鏡検査 | 25,000円~29,000円 |

治療費

顕微鏡的多発血管炎の治療ではステロイド薬や免疫抑制薬の投与、血漿交換などが行われます。これらの治療費用の目安は次の通りです。

| 治療項目 | 費用 |

| ステロイド薬(プレドニゾロン) | ステロイドパルス(10,296円)+40円/日(プレドニン40mg/日) |

| 免疫抑制薬(シクロホスファミド、アザチオプリンなど) | 特定薬剤治療管理料1(32,100円) +シクロホスファミド600円/日など |

| 血漿交換 | 42,000円/日 |

入院費

重症の顕微鏡的多発血管炎の場合は入院治療が必要となることがあります。入院費は施設によって異なりますが、1日あたり約30,000円~50,000円程度になるでしょう。

詳しく述べると、日本の入院費計算方法は、DPC(診断群分類包括評価)システムを使用しています。

DPCシステムは、病名や治療内容に基づいて入院費を計算する方法です。以前の「出来高」方式と異なり、多くの診療行為が1日あたりの定額に含まれます。

主な特徴:

- 約1,400の診断群に分類

- 1日あたりの定額制

- 一部の治療は従来通りの出来高計算

表:DPC計算に含まれる項目と出来高計算項目

| DPC(1日あたりの定額に含まれる項目) | 出来高計算項目 |

| 投薬 | 手術 |

| 注射 | リハビリ |

| 検査 | 特定の処置 |

| 画像診断 | (投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。) |

| 入院基本料 |

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院とした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術処置等2なし 定義副傷病名なし

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥360,570 +出来高計算分

保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

なお、上記値段は2024年6月時点のものであり、最新の値段を適宜ご確認ください。

以上

- 参考にした論文