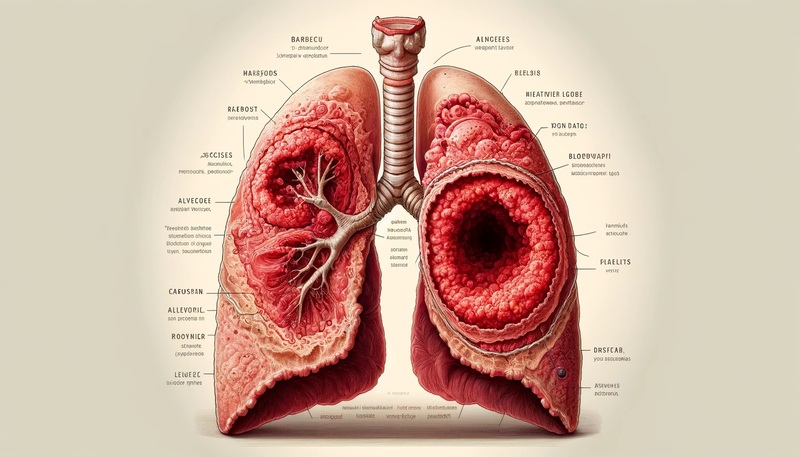

肺膿瘍・肺化膿症(はいのうよう・はいかのうしょう)とは呼吸器疾患の一種で、肺の組織に膿が溜まり空洞が形成される病気です。 肺炎などの感染症が原因で発症することが多く、発熱や咳、膿性痰などの症状が現れます。

肺の組織が破壊されることにより呼吸機能が低下し、重症化すると呼吸不全を引き起こす場合もあります。

また、膿瘍が破裂すると膿が胸腔内に流れ込み、膿胸を併発するリスクもでてくるでしょう。

このように肺膿瘍は適切な治療を行わないと重篤な合併症を引き起こす可能性がある疾患なのです。

肺膿瘍の病型とその特徴について

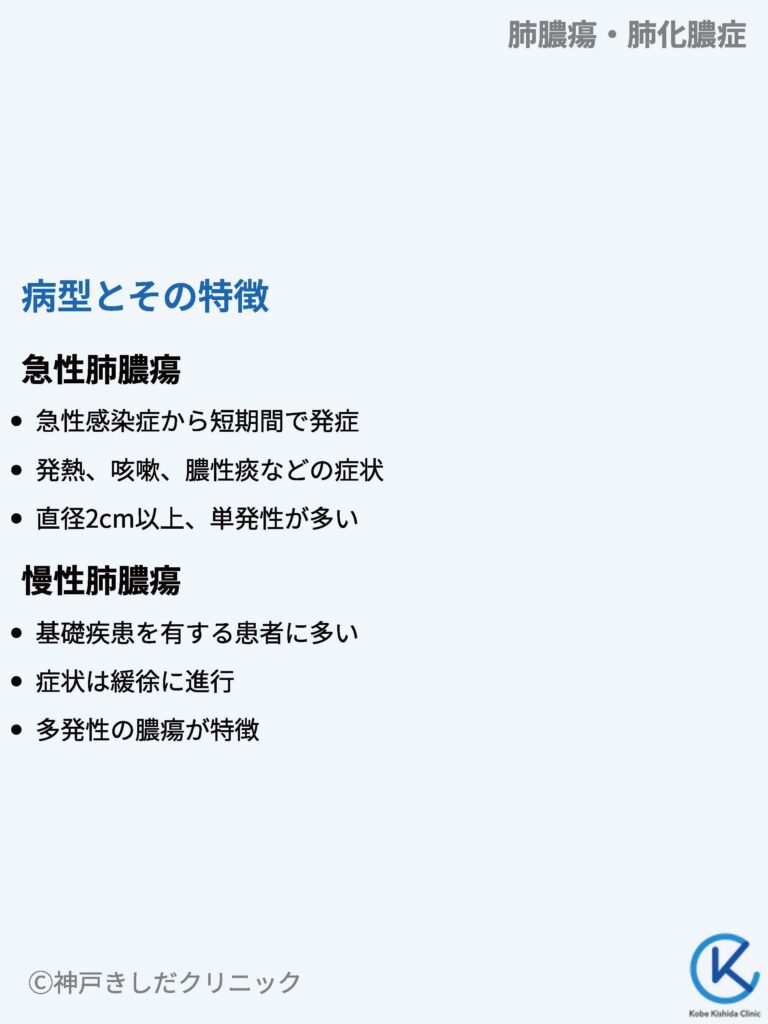

急性肺膿瘍

急性肺膿瘍とは肺炎などの急性感染症が原因で発症し、短期間で膿瘍が形成される病型です。

発熱や咳嗽、膿性痰などの症状が急激に現れ、炎症反応も高値を示します。膿瘍の大きさは直径2cm以上であることが多く、単発性であるケースがほとんどです。

| 特徴 | 内容 |

| 発症 | 急性感染症から短期間で発症 |

| 症状 | 発熱、咳嗽、膿性痰など |

| 膿瘍 | 直径2cm以上、単発性が多い |

急性肺膿瘍の重症度は、膿瘍の大きさや部位、全身状態によって異なります。

早期に適切な抗菌薬治療を開始することが大切であり、膿瘍が大きい場合や全身状態が不良な場合は外科的ドレナージが必要となることもあります。

慢性肺膿瘍

慢性肺膿瘍とは何らかの基礎疾患を有する患者さんに発症することが多く、膿瘍の形成までに長い経過をたどる病型です。

症状は緩徐に進行して咳嗽や喀痰、倦怠感などが徐々に現れます。

膿瘍は多発性であることが多く、空洞内には菌塊が形成されやすいのが特徴です。

- 基礎疾患を有する患者に多い

- 膿瘍形成までに長い経過をたどる

- 症状は緩徐に進行する

- 多発性の膿瘍が特徴

| 病型 | 急性肺膿瘍 | 慢性肺膿瘍 |

| 原因 | 急性感染症 | 基礎疾患 |

| 症状 | 急激に出現 | 緩徐に進行 |

| 膿瘍 | 単発性が多い | 多発性が多い |

主な症状とその特徴について

肺膿瘍の主な症状は急性肺膿瘍と慢性肺膿瘍で異なりますが、いずれも咳嗽や喀痰、発熱などの呼吸器症状が中心となります。

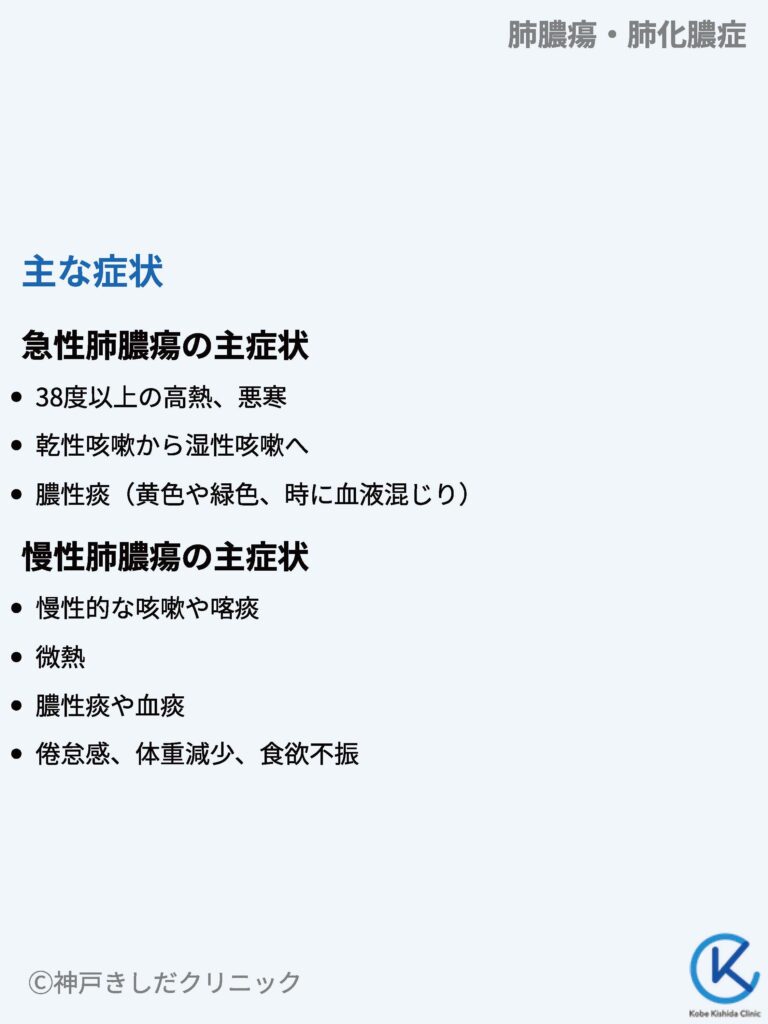

急性肺膿瘍の主症状

急性肺膿瘍では高熱や悪寒、咳嗽、膿性痰などの症状が急激に現れるのが特徴です。

発熱は38度以上の高熱であることが多く、悪寒を伴うことがあります。

咳嗽は当初は乾性咳嗽ですが、次第に湿性咳嗽となって膿性痰を伴うでしょう。膿性痰は黄色や緑色、時に血液が混じることもあります。

| 症状 | 特徴 |

| 発熱 | 38度以上の高熱、悪寒を伴うことも |

| 咳嗽 | 初期は乾性咳嗽、後に湿性咳嗽へ |

| 喀痰 | 膿性痰、黄色や緑色、血液混じりも |

急性肺膿瘍ではこれらの呼吸器症状に加えて全身倦怠感や食欲不振、体重減少などの全身症状も現れることも考慮しなければなりません。

重症化すると呼吸困難や胸痛、ショックなどの致死的な症状を呈することもあるため注意が必要です。

慢性肺膿瘍の主症状

慢性肺膿瘍の症状は急性肺膿瘍に比べて緩徐に進行します。慢性的な咳嗽や喀痰、微熱などが主な症状であり、膿性痰や血痰を伴うことも特徴的です。

その他の全身症状としては、倦怠感や体重減少、食欲不振などが現れます。

- 慢性的な咳嗽や喀痰

- 微熱

- 膿性痰や血痰を伴うことも

- 倦怠感や体重減少、食欲不振などの全身症状

慢性肺膿瘍では症状が緩徐に進行するため、診断が遅れることがあります。

また、基礎疾患を有する患者さんに多く、基礎疾患による症状と重複することもあり、注意深い観察が必要です。

以下は急性肺膿瘍と慢性肺膿瘍の症状を比較した表になります。

| 病型 | 主症状 |

| 急性肺膿瘍 | 高熱、咳嗽、膿性痰など |

| 慢性肺膿瘍 | 慢性咳嗽、喀痰、微熱など |

肺膿瘍の原因と発症のメカニズムについて

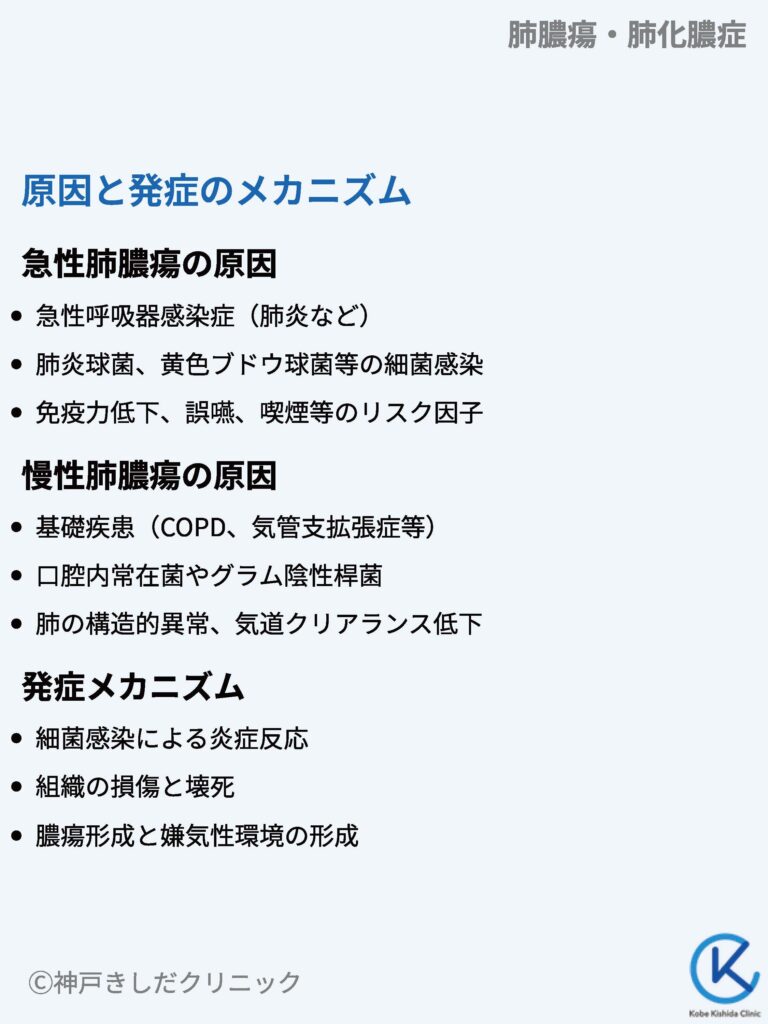

肺膿瘍は主に細菌感染を契機として発症しますが、その原因や発症のメカニズムは急性肺膿瘍と慢性肺膿瘍で異なります。

急性肺膿瘍は主に急性呼吸器感染症が原因となり、慢性肺膿瘍は基礎疾患を背景に発症することが多いです。

急性肺膿の原因

急性肺膿瘍の主な原因は、肺炎などの急性呼吸器感染症です。

肺炎球菌や黄色ブドウ球菌、インフルエンザ菌などの細菌が気道から肺の組織に侵入し、炎症を引き起こします。

その炎症によって組織が壊死して膿が形成されることで肺膿瘍が発症に至るのです。

| 原因 | 具体例 |

| 細菌感染 | 肺炎球菌、黄色ブドウ球菌など |

| ウイルス感染 | インフルエンザウイルスなど |

また、急性肺膿瘍は以下のような要因によっても発症リスクが上昇します。

- 免疫力の低下(高齢者、免疫抑制剤使用者など)

- 誤嚥(食べ物や唾液を誤って気管に入れてしまうこと)

- 喫煙

- 慢性呼吸器疾患の併存

これらの要因がある場合に細菌感染が起こりやすくなり、急性肺膿瘍を発症する可能性が高まるのです。

慢性肺膿瘍の原因

慢性肺膿瘍は何らかの基礎疾患を背景に発症することが多いです。

特に慢性呼吸器疾患や免疫力の低下を伴う疾患を有する患者さんは、慢性肺膿瘍を発症するリスクが高いとされています。

| 基礎疾患 | 具体例 |

| 慢性呼吸器疾患 | COPD、気管支拡張症など |

| 免疫力低下を伴う疾患 | 糖尿病、免疫抑制剤使用など |

慢性肺膿瘍の原因菌は口腔内常在菌やグラム陰性桿菌であることが多く、これらの細菌が気道から肺の組織に侵入して徐々に炎症や組織の破壊を引き起こすことで発症に至るのです。

また、肺の構造的な異常や気道クリアランスの低下なども慢性肺膿瘍の発症に関与しています。

肺膿瘍の発症メカニズム

肺膿瘍の発症メカニズムは、細菌感染によって引き起こされる炎症反応が中心です。

細菌が肺の組織に侵入すると好中球やマクロファージなどの免疫細胞が集まり、炎症性サイトカインを放出します。これによって炎症反応が惹起され、組織の損傷や壊死が起こるのです。

壊死組織や死んだ免疫細胞が融解することで膿が形成され、やがて膿瘍が形成されます。

膿瘍内部は低酸素環境となるため、嫌気性菌の増殖を促進して感染が遷延化することもあるでしょう。

肺膿瘍の診察と診断について

肺膿瘍の診察と診断には症状や既往歴の聴取、画像検査、細菌学的検査などが重要であり、これらを総合的に評価することが重要です。

特に慢性肺膿瘍では肺癌などとの鑑別診断に注意が必要であり、適切な検査を選択することが求められます。

病歴聴取と身体所見

肺膿瘍が疑われると、まず詳細な病歴聴取で発熱や咳嗽、喀痰などの呼吸器症状の有無や経過、既往歴や基礎疾患の有無などを確認します。

また喫煙歴や職業歴、免疫抑制状態の有無なども重要な情報です。

身体所見では胸部の聴診で患側の呼吸音の減弱や湿性ラ音などを認めることがあります。

また、全身状態の評価としてバイタルサインのチェックやチアノーゼ、ばち指などの有無も確認が大切です。

| 病歴聴取 | 身体所見 |

| 呼吸器症状の有無と経過 | 呼吸音の異常 |

| 既往歴や基礎疾患 | バイタルサイン |

| 喫煙歴、職業歴 | チアノーゼ、ばち指 |

画像検査

肺膿瘍の診断において画像検査は非常に重要です。胸部X線検査では肺野に空洞を伴う浸潤影を認めることが特徴的ですが、初期には非特異的な浸潤影のみを呈することもあります。

胸部CTでは肺膿瘍の存在部位や大きさ、周囲への波及の有無などを詳細に評価することができるでしょう。

さらに、ドレナージの適応を判断する上でも有用な情報が得られます。

| 胸部X線検査 | 空洞を伴う浸潤影 |

| 胸部CT | 肺膿瘍の詳細な評価、ドレナージ適応の判断 |

細菌学的検査

肺膿瘍の起炎菌を同定することは適切な抗菌薬治療を行う上で重要です。

具体的には喀痰の塗抹・培養検査や気管支鏡検査で採取した検体の培養検査などを行います。

血液培養検査は全身状態が不良な患者や敗血症が疑われる場合に有用です。また、嫌気性菌の関与が疑われる場合は嫌気性培養も考慮します。

| 検査 | 目的 |

| 喀痰塗抹・培養 | 起炎菌の同定 |

| 気管支鏡検査 | 検体採取、起炎菌の同定 |

| 血液培養 | 敗血症の評価 |

鑑別診断

肺膿瘍は画像所見のみでは肺癌や肺結核、肺真菌症などとの鑑別が困難なことも多いです。

特に慢性肺膿瘍では肺癌との鑑別が重要であり、必要に応じて気管支鏡検査や経皮的肺生検を行います。

免疫不全患者さんには、ニューモシスチス肺炎やサイトメガロウイルス感染症なども鑑別に挙げる必要があるでしょう。

肺膿瘍の画像所見とその特徴について

肺膿瘍の画像所見は急性肺膿瘍と慢性肺膿瘍で異なりますが、いずれも特徴的な所見を呈することが多く、診断に重要な役割を果たします。

急性肺膿瘍の画像所見

急性肺膿瘍の胸部X線所見では初期には肺炎様の浸潤影を呈することが多く、非特異的な所見であることがあります。

しかし病状が進行すると浸潤影の中心部に空洞形成を認めるようになります。空洞内には液面形成を伴うことが多く、これは膿瘍内部に貯留した膿の存在を示唆する所見です。

| 時期 | 胸部X線所見 |

| 初期 | 肺炎様の浸潤影 |

| 進行期 | 空洞形成、液面形成 |

所見:正面像では右中肺野に空洞影・浸潤影を認める。側面像では心臓背側に空洞影を認める。以上より、右下葉に肺化膿症が疑われる所見である。

胸部CTでは急性肺膿瘍の空洞壁は薄く平滑であることが多く、周囲には浸潤影を伴います。

また、空洞内部の液面形成や周囲のリンパ節腫大なども確認できるはずです。

- 胸部CT所見:薄壁空洞、周囲浸潤影、液面形成、リンパ節腫大

慢性肺膿瘍の画像所見

慢性肺膿瘍の胸部X線所見では不整形の空洞影を認めることが特徴的です。空洞壁は不整で厚く、内部には液面形成を伴うことがあります。

また周囲には線維化による収縮や胸膜肥厚などを認めることもあるでしょう。

| 所見 | 内容 |

| 空洞影 | 不整形、壁不整、壁肥厚 |

| 周囲 | 線維化、収縮、胸膜肥厚 |

胸部CTでは慢性肺膿瘍の空洞壁は不整で分葉状を呈することが多く、内部には液面形成や壊死物質を認めることがあります。

また、周囲には線維化による牽引性気管支拡張や胸膜肥厚などを伴うことが特徴的です。

そして、air-fluid levelを伴うこともしばしばあります。

- 胸部CT所見:不整形空洞、分葉状壁、液面形成、壊死物質、牽引性気管支拡張、胸膜肥厚、air-fluid level

所見:右上葉に浸潤影・索状影伴う不整形空洞影を認め、肺化膿症を疑う。

鑑別診断のポイント

肺膿瘍の画像所見は肺癌や肺結核、肺真菌症などとの鑑別が問題となることがあります。

特に慢性肺膿瘍では不整形の空洞影を呈することから、肺癌との鑑別が重要です。

鑑別のポイントとしては肺膿瘍では空洞壁が比較的薄いこと、周囲に炎症性変化を伴うこと、経時的な変化が速いことなどが挙げられます。

一方肺癌では空洞壁が厚く不整であること、周囲に浸潤影を伴わないことが多いことなどが特徴です。

治療方法と治癒までの期間について

肺膿瘍の治療は抗菌薬による薬物療法が中心となりますが、病型や重症度によって治療方針や治癒までの期間が異なります。

急性肺膿瘍の治療

急性肺膿瘍の治療は、まず広域スペクトルの抗菌薬を経験的に投与し、細菌学的検査の結果に基づいて適切な抗菌薬に変更するのが一般的です。

具体的な抗菌薬としては、ペニシリン系、セフェム系、カルバペネム系などが選択されます。

| 抗菌薬 | 特徴 |

| ペニシリン系 | 肺炎球菌などに有効 |

| セフェム系 | グラム陰性菌にも有効 |

| カルバペネム系 | 広域スペクトル |

抗菌薬の投与期間は臨床症状や画像所見の改善を確認しながら決定しますが、通常は2〜4週間程度が必要です。

膿瘍が大きい場合や症状が改善しない場合は、経皮的ドレナージや外科的切除が考慮されるでしょう。

急性肺膿瘍の多くは抗菌薬治療により治癒しますが、合併症のない症例で治癒までの期間は抗菌薬開始から4〜6週間程度とされています。

慢性肺膿瘍の治療

慢性肺膿瘍の治療では急性肺膿瘍と同様に抗菌薬投与が中心となりますが、嫌気性菌を考慮してクリンダマイシンやメトロニダゾールなどの抗菌薬を選択することが多いです。

また、基礎疾患のコントロールも重要な治療の一環となります。

- クリンダマイシン

- メトロニダゾール

- 基礎疾患のコントロール

慢性肺膿瘍では抗菌薬の投与期間が長期に及ぶことが多く、通常は4〜8週間以上の投与が必要です。

膿瘍の改善が乏しい場合は経皮的ドレナージや外科的切除が積極的に考慮されます。

| 治療法 | 適応 |

| 経皮的ドレナージ | 膿瘍が大きい、改善乏しい |

| 外科的切除 | 膿瘍が大きい、改善乏しい |

慢性肺膿瘍の治癒までの期間は急性肺膿瘍と比較して長く、抗菌薬開始から2〜3ヶ月以上を要することが多いです。

また、基礎疾患の存在や膿瘍の大きさや治療反応性などによって治癒までの期間は大きく異なります。

治療後のフォローアップ

肺膿瘍の治療後は再発や合併症の有無を確認するため、定期的な画像検査や臨床症状の評価が重要です。

特に慢性肺膿瘍では、基礎疾患の管理と並行して長期的なフォローアップが必要とされています。

肺膿瘍の治療は抗菌薬投与が中心ですが、病型や重症度によって治療方針や治癒までの期間が異なります。

急性肺膿瘍では4〜6週間程度、慢性肺膿瘍では2〜3ヶ月以上の治療期間を要することが多く、適切な抗菌薬の選択と十分な投与期間が大切です。

肺膿瘍の治療に伴う副作用とリスクについて

肺膿瘍の治療は患者さんの予後を改善する上で重要ですが、一方で治療に伴う副作用やリスクも考慮する必要があります。

抗菌薬治療では副作用の発現や耐性菌の出現に注意が必要であり、侵襲的治療ではリスクとベネフィットを慎重に評価することが大切です。

抗菌薬治療の副作用

肺膿瘍の治療の中心となる抗菌薬は感染症の改善に不可欠ですが、副作用の発現にも注意が必要です。

比較的よく見られる副作用は消化器症状、皮疹、肝機能障害などですが、抗菌薬の種類によって異なります。

| 副作用 | 具体例 |

| 消化器症状 | 悪心、嘔吐、下痢など |

| 皮疹 | 発疹、かゆみなど |

| 肝機能障害 | AST/ALT上昇など |

また抗菌薬の長期投与により耐性菌の出現や二次感染のリスクが高まることもあるため、適切な投与期間の設定と定期的な評価が重要です。

侵襲的治療のリスク

肺膿瘍の治療では抗菌薬治療に加えて経皮的ドレナージや外科的切除などの侵襲的治療が行われることがあります。

これらの治療は膿瘍の改善に有効ですが、一方でいくつかのリスクも考えておかなければなりません。

経皮的ドレナージでは出血や気胸、膿胸などの合併症が起こる可能性を考慮すべきです。また、ドレナージチューブの留置に伴う疼痛や不快感も患者さんの負担となるでしょう。

| 合併症 | リスク |

| 出血 | ドレナージ時の血管損傷 |

| 気胸 | 肺の損傷 |

| 膿胸 | 感染の波及 |

外科的切除は膿瘍の完全な除去が可能な反面、手術侵襲が大きく、出血や感染、呼吸機能の低下などのリスクを伴います。

特に全身状態が不良な患者さんでは手術リスクが高くなるため、慎重な判断が必要です。

基礎疾患への影響

慢性肺膿瘍の患者さんでは基礎疾患を有しているケースが多く、肺膿瘍の治療が基礎疾患に影響を及ぼす可能性があります。

例えば抗菌薬の投与によって基礎疾患の治療薬との相互作用が起こったり、感染症状の改善に伴って基礎疾患のコントロールが不安定になったりすることも考えられるのです。

また侵襲的治療によって全身状態が悪化し、基礎疾患の管理が困難になることもあるでしょう。

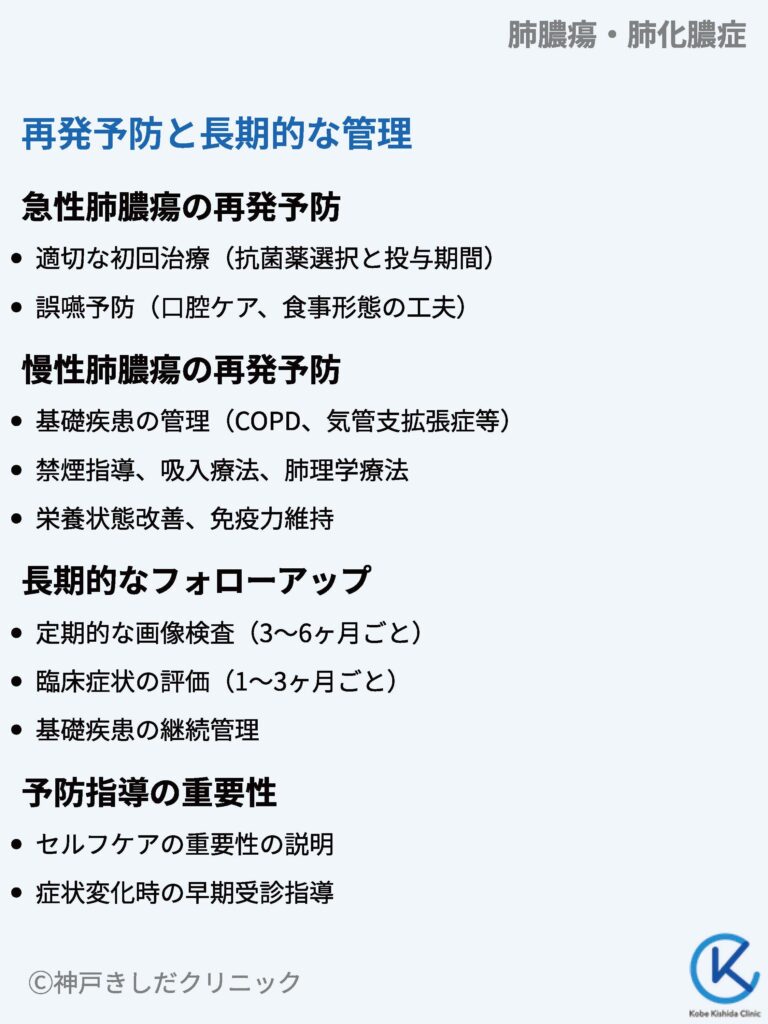

肺膿瘍の再発予防と長期的な管理について

肺膿瘍は適切な治療により治癒が期待できる疾患ですが、一方で再発のリスクも少なくありません。再発を予防し、長期的な管理を行うことが重要です。

急性肺膿瘍の再発予防

急性肺膿瘍の再発予防では、まず初回治療で適切な抗菌薬の選択と十分な投与期間を確保することが大切です。

不十分な治療は再発のリスクを高めるため、臨床症状や画像所見の改善を確認しながら適切な治療期間を設定する必要があります。

また、急性肺膿瘍の原因となる誤嚥の予防も重要な再発予防策です。

特に高齢者や嚥下機能が低下している患者さんに対しては、口腔ケアの徹底や食事形態の工夫、姿勢調整などを行うことで誤嚥のリスクを減らすことができます。

| 再発予防策 | 内容 |

| 適切な初回治療 | 抗菌薬の選択と十分な投与期間 |

| 誤嚥予防 | 口腔ケア、食事形態の工夫、姿勢調整 |

慢性肺膿瘍の再発予防

慢性肺膿瘍では基礎疾患の管理が再発予防の鍵となるでしょう。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)や気管支拡張症などの慢性呼吸器疾患では感染を繰り返すことで肺膿瘍を発症するリスクが高まるため、これらの疾患のコントロールが重要です。

- 禁煙指導

- 吸入療法

- 肺理学療法

- 定期的な感染症の評価と治療

低栄養や免疫抑制状態も肺膿瘍の再発リスクを高めるため、栄養状態の改善や基礎疾患に応じた免疫力の維持が求められます。

長期的なフォローアップ

肺膿瘍の治療後は再発の有無を確認するために定期的な画像検査と臨床症状の評価が必要です。

特に慢性肺膿瘍では再発リスクが高いため、長期的なフォローアップが重要となります。

| フォローアップ項目 | 頻度 |

| 胸部画像検査(X線、CT) | 3〜6ヶ月ごと |

| 臨床症状の評価 | 1〜3ヶ月ごと |

基礎疾患を有する患者さんは、肺膿瘍の再発予防と並行して基礎疾患の管理を継続することが大切です。

予防指導の重要性

肺膿瘍の再発予防には、患者さん自身の理解と協力が不可欠になります。

医療者は患者さんに対して肺膿瘍の再発リスクと予防方法について十分に説明し、セルフケアの重要性を伝える必要があるでしょう。

具体的には禁煙の必要性、口腔ケアの方法、栄養管理の重要性などについて患者さんが理解して実践できるように支援することが求められます。

また、症状の変化に気づき、早期に医療機関を受診するように指導することも大切です。

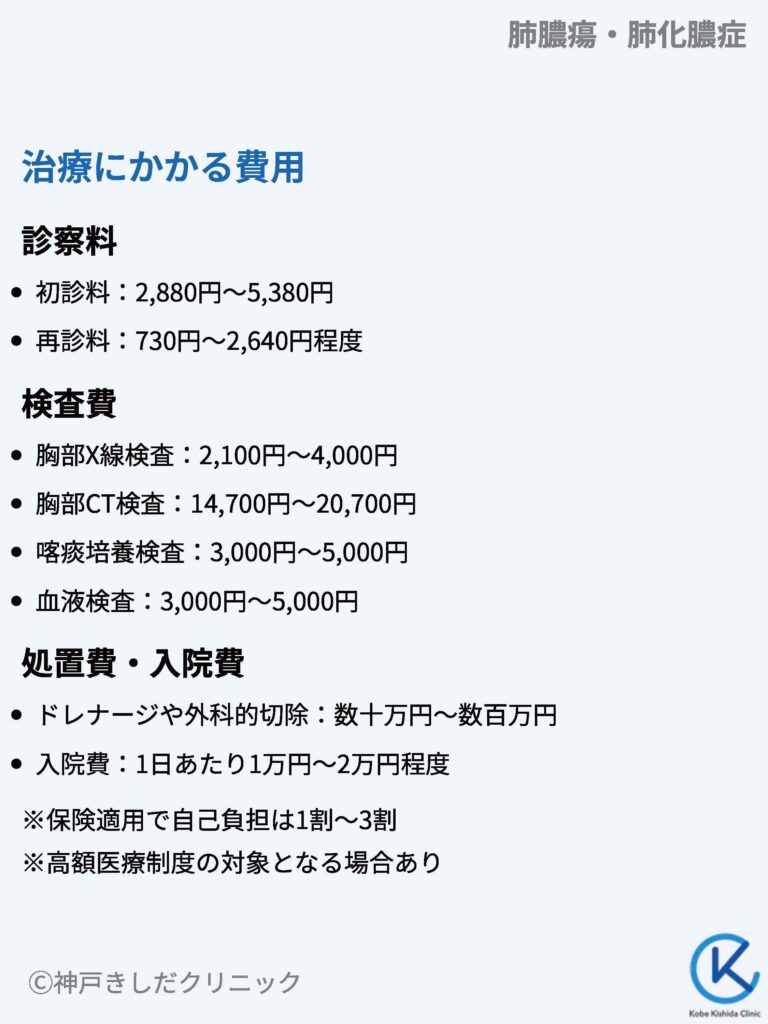

治療にかかる費用について

肺膿瘍の治療費は病状や治療方法によって大きく異なりますが、一般的に高額となる傾向があります。

診察料

肺膿瘍の診療では初診料として2,880円~5,380円程度、再診料として730円~2,640円程度程度が必要です。

| 診療費用 | 金額 |

| 初診料 | 2,880円~5,380円 |

| 再診料 | 730円~2,640円程度 |

検査費

肺膿瘍の診断には胸部X線検査(2,000円前後)や胸部CT検査(10,000円前後)などの画像検査が必要です。

また、喀痰培養検査(3,000円前後)や血液検査(5,000円前後)なども行われます。

| 検査項目 | 金額 |

| 胸部X線検査 | 2,100円~4,000円 |

| 胸部CT検査 | 14,700円~20,700円 |

| 喀痰培養検査 | 3,000円 ~ 5,000円 |

| 血液検査 | 3,000円 ~ 5,000円 |

処置費

肺膿瘍の治療では抗菌薬の投与が中心となりますが、膿瘍のドレナージや外科的切除などの処置が必要となる場合も考慮しなければなりません。

これらの処置費は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

入院費

重症の肺膿瘍では入院治療が必要となる場合も考えられます。入院費は1日あたり1万円から2万円程度かかることが多く、長期入院となった場合は数百万円に達することもあるでしょう。

ただし、保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

なお、上記の価格は2024年9月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上

- 参考にした論文