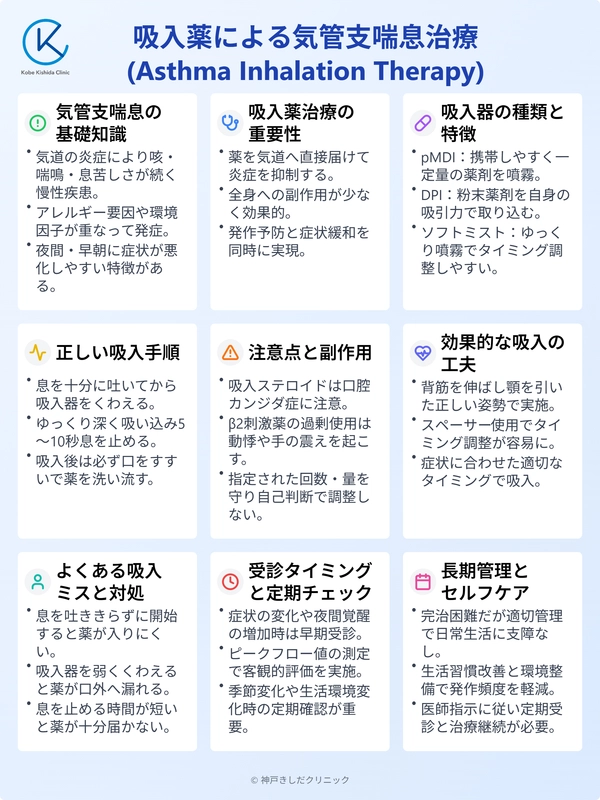

気管支喘息は気道が炎症を起こしやすい状態になり、咳や呼吸困難、胸の苦しさなどが生じる病気です。

日常生活に支障をきたすだけでなく、悪化すると重症化することもあるため適切な治療が重要です。

吸入薬を使った治療は炎症を抑え、発作を予防するうえで役立ちます。

ただし吸入器を正しく使わないと十分な効果が得られにくく、副作用のリスクが増すことも考えられます。

ここでは気管支喘息における吸入薬の重要性と正しい吸入方法、注意点について詳しく解説します。

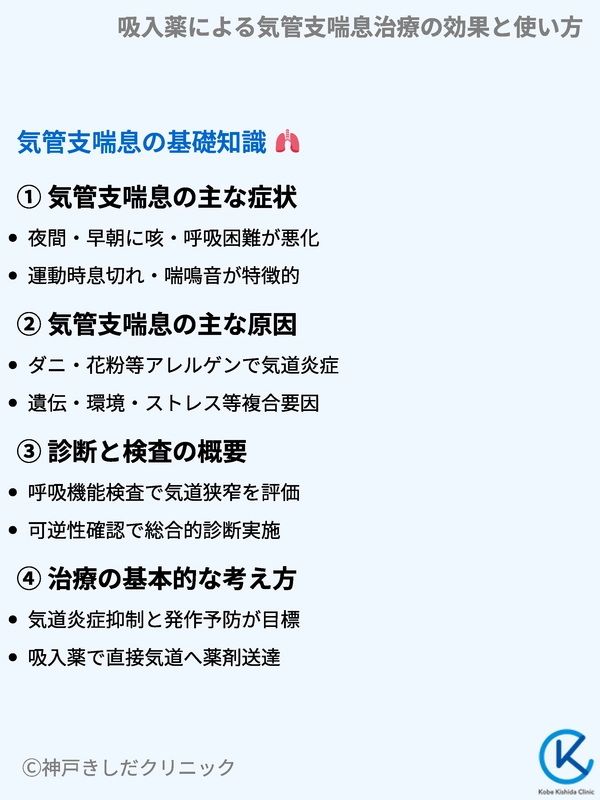

気管支喘息の基礎知識

気管支喘息は気道の過敏性や慢性炎症によって咳や喘鳴(ぜんめい)、息苦しさなどが続く慢性の呼吸器疾患です。

アレルギー体質や環境要因などさまざまな要因が重なって発症し、季節の変わり目や天候の変化、ストレスなどによっても症状が悪化しやすい特徴があります。

まずは気管支喘息とはどのような病気かを理解して治療へのモチベーションを高めることが大切です。

気管支喘息の主な症状

気管支喘息の代表的な症状として咳が長引く、呼吸が苦しい、胸が締め付けられるように感じるなどがあります。

特に夜間や早朝に症状が強まるケースが多く、日常生活の質を下げる原因になります。

さらに、以下のような症状に悩む方もいます。

- 運動中の息切れや息苦しさ

- 気温や湿度の変化による咳の増加

- タバコやハウスダストなどの刺激物質に対する気道の過敏反応

- 呼吸時にヒューヒュー・ゼーゼーといった喘鳴が聞こえる

これらの症状が繰り返し起こる場合には気管支喘息の可能性が高まるため、早めに医療機関を受診して診断を受けることが必要です。

気管支喘息の主な原因

気管支喘息の原因としては以下のように多様な要素が挙げられます。

- アレルギー因子

ダニやハウスダスト、花粉などのアレルゲンが気道を刺激して炎症を引き起こします - 環境因子

大気汚染やタバコの煙、粉塵などが気道を傷つけて発症につながるケースがあります - 遺伝的要因

家族にアレルギー体質や喘息のある人がいると発症リスクが上昇します - その他

肥満やストレス、ウイルス感染なども気管支喘息の悪化要因になります

発症にかかわる主な要素

| 主な要素 | 内容 | 関連する対策 |

|---|---|---|

| アレルギー因子 | ダニ・花粉・ハウスダストなど | アレルゲンを避ける、空気清浄機の使用など |

| 環境因子 | 大気汚染・タバコの煙・排気ガスなど | 喫煙の回避、屋外でのマスク着用、換気の徹底など |

| 遺伝的要因 | 家族歴や体質 | こまめな検診、生活習慣の改善 |

| その他要因 | 肥満、ストレス、ウイルス感染など | 適度な運動、十分な休息、感染症予防 |

診断と検査の概要

気管支喘息の疑いがあるときは問診や身体所見に加えて呼吸機能検査などの検査を行います。

呼吸機能検査によって気道の狭窄や可逆性(吸入薬を使うことでどの程度改善するか)を評価し、総合的に診断します。

治療方針を決定するためには正確な検査が欠かせないため、咳や喘鳴などの症状が続く方は医師に相談してください。

治療の基本的な考え方

気管支喘息の治療では気道の炎症を抑え、発作を起こりにくくすることが目標です。

生活習慣の改善や環境整備も重要ですが、呼吸困難が見られる場合は吸入薬による治療が必要です。

気管支喘息に使う吸入療法では炎症をコントロールするステロイドや気道を広げる薬剤を直接気道に届けることで、身体全体への副作用を抑えながら高い治療効果が期待できます。

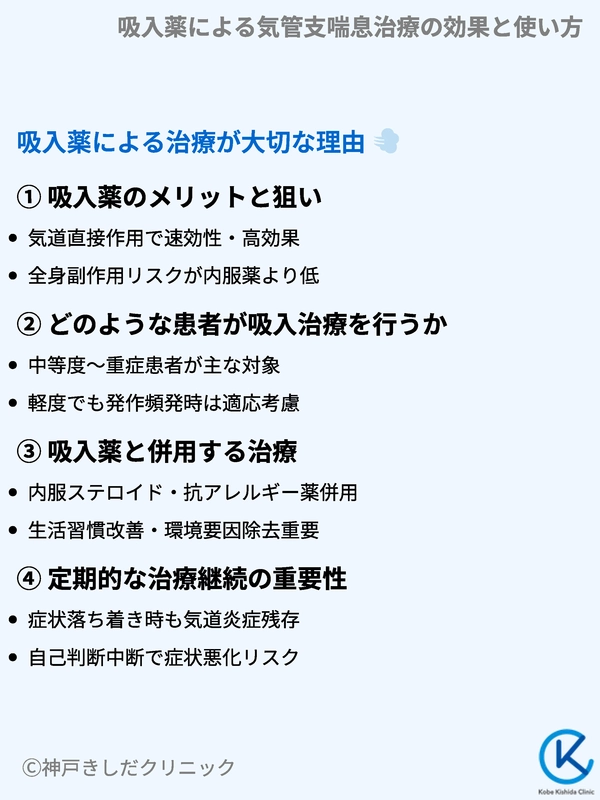

吸入薬による治療が大切な理由

気管支喘息は慢性的な炎症が持続するため長期的な治療が求められる呼吸器疾患です。

内服薬や注射薬もありますが、気道へ薬を直接届ける吸入薬には特有の利点があります。

この章では吸入薬を選ぶ理由とその効果を中心に解説します。

吸入薬のメリットと狙い

吸入薬は気道を広げる短時間作用型β2刺激薬(SABA)や長時間作用型β2刺激薬(LABA)、また気道炎症を抑える吸入ステロイドなどが存在します。

これらを組み合わせたり単独で使用したりすることで以下の効果を目指します。

- 直接気道に働きかける

内服薬よりも速く、より効果的に気道を広げたり炎症を抑えたりできます - 全身的な副作用が少ない

気管支に作用するため胃腸やほかの臓器への負担が比較的少なくなります - 発作予防と症状の緩和

定期的な吸入により、重い発作を予防しながら咳や息苦しさをコントロールしやすくなります

吸入薬と内服薬の主な違い

| 種類 | 投与経路 | 作用の速さ | 全身副作用のリスク |

|---|---|---|---|

| 吸入薬 | 気道へ直接吸入 | 比較的早い | 低め |

| 内服薬 | 口から服用 | やや緩やか | やや高め |

どのような患者が吸入治療を行うか

吸入薬による治療は主に中等度から重症の気管支喘息患者を中心に行われますが、軽度でも発作が頻発する場合は吸入ステロイドや必要時の気管支拡張薬を用いることがあります。

症状の程度や発作の頻度、既往歴などを総合的に判断して医師が治療方針を決定します。

吸入薬と併用する治療

吸入薬だけでなく、必要に応じて内服ステロイドや抗アレルギー薬を併用するケースもあります。

過度な炎症がある場合やアレルギー症状が強い場合は複数の治療を組み合わせて症状をコントロールすることが一般的です。

また、生活習慣の改善や環境要因の排除も継続して行うことで、より安定したコントロールを目指します。

併用療法の一例

| 治療の組み合わせ | 目的 | 主な注意点 |

|---|---|---|

| 吸入ステロイド+LABA | 炎症抑制+気道拡張 | 毎日規則的に使用し、急に中断しない |

| 吸入ステロイド+内服薬 | 重度の炎症や発作頻度を強力にコントロール | 内服ステロイドの副作用に注意 |

| 吸入ステロイド+抗アレルギー薬 | アレルギー反応による炎症を抑制 | アレルギー原因の特定が重要 |

定期的な治療継続の重要性

気管支喘息は症状が一時的に落ち着いても気道の炎症が残っていることが多いです。

吸入薬による治療を自己判断で中断すると再び症状が悪化しやすくなります。

医師の指示に従って定期的に受診しながら治療を継続することが大切です。

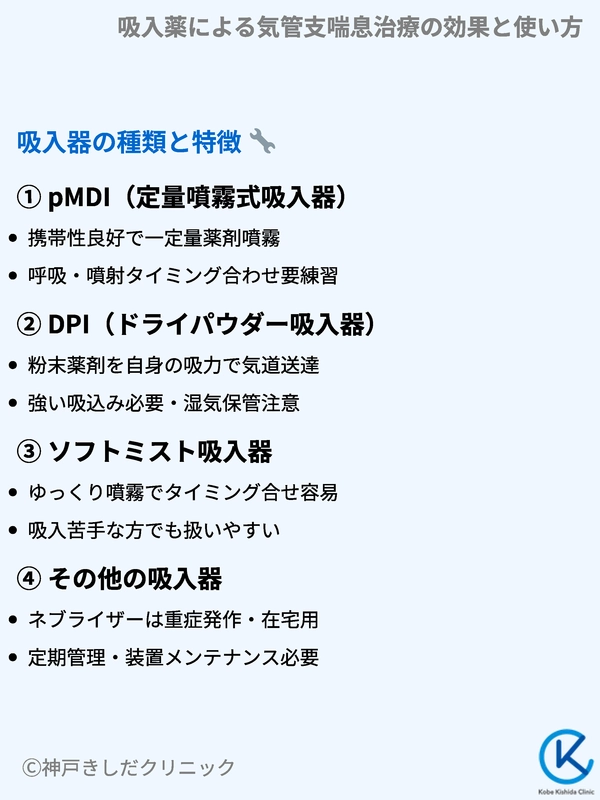

吸入器の種類と特徴

気管支喘息に用いる吸入器には様々な種類があります。

それぞれ使い方や特徴が異なるためご自身がどの種類を使っているのかを把握し、正しい吸入手順を身につけることが必要です。

ここでは代表的な吸入器の種類と特徴を紹介します。

pMDI(定量噴霧式吸入器)

pMDIは携帯しやすく、薬を霧状にして気道へ届けます。

使用方法としてはプッシュボタンを押すと一定量の薬剤が噴霧される仕組みです。

呼吸のタイミングとボタンを押すタイミングを合わせる必要があるため、最初は少し練習が必要になることがあります。

pMDIのメリット・注意点リスト

- メリット

- 持ち運びがしやすい

- 1回の噴霧量が一定に保たれる

- 注意点

- 吸入時に噴射に合わせて深く吸い込む必要がある

- 吸入が難しい場合はスペーサーを利用する

DPI(ドライパウダー吸入器)

DPIは薬が粉末状になっており、患者さん自身の吸う力で気道に薬を届けます。

吸入のタイミングをボタンで操作する必要がないため、pMDIよりは使いやすいと感じる人もいます。

ただし、吸う力が弱い場合は十分な薬量を吸い込めない可能性があります。

DPIに関する特徴をまとめた表

| 項目 | 内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 薬剤形状 | 粉末 | 潤いに弱いため保管に注意 |

| 吸入方法 | 自身の吸う力で薬を取り込む | 強めの吸い込みが必要 |

| メンテナンス | 機種によりブラシ清掃などが必要な場合 | 定期的に確認が必要 |

ソフトミスト吸入器

ソフトミスト吸入器は薬液を霧状にしながらも比較的ゆっくりと噴霧が行われるため、タイミングが合わせやすいタイプです。

pMDIほど噴射の勢いが強くないので、吸入が苦手な方でも扱いやすい場合があります。

その他の吸入器

ネブライザーなどの機器を使い、病院で医療スタッフの管理のもと吸入することもあります。

重症の発作時や在宅医療で使われるケースが多いですが、定期的な管理と装置のメンテナンスが必要です。

いずれにしても自分の吸入器の特徴を理解することで正確な治療につながります。

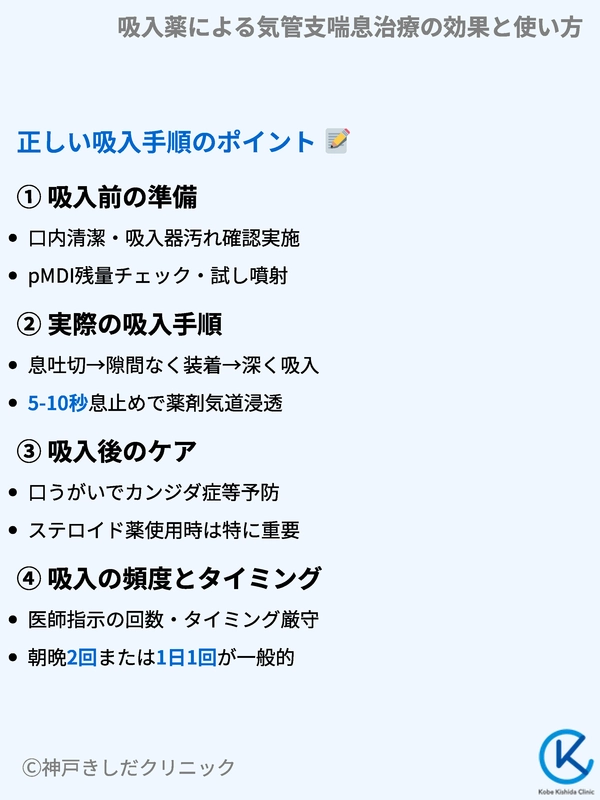

正しい吸入手順のポイント

吸入薬による治療効果を高めるには薬剤を確実に気道に届けなければなりません。

吸い込みが不十分だと十分な効果が得られず、口腔内に薬が残りやすくなるおそれもあります。

ここでは正しい吸入手順の基本を解説します。

吸入前の準備

事前に口をすすぎ、口の中を清潔に保つことが大切です。吸入器に粉やゴミなどが付着していないかを確認し、必要に応じて清掃します。

なお、pMDIの場合は噴射回数が残っているかをチェックして初回使用時や長期間使わなかったときは試し噴射を行うケースもあります。

吸入前に確認しておきたいポイント

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| 口の中の清潔 | 食べかすや汚れがないか |

| 吸入器の汚れや破損 | マウスピースに粉や汚れが付着していないか |

| カウンターの残量(pMDIの場合) | 噴射回数に余裕があるか |

| 試し噴射の必要性 | 長期間未使用の場合など |

実際の吸入手順

吸入器の種類によって細かい方法は異なりますが、一般的な流れは以下の通りです。

- 息をゆっくり吐く

口の中や気道の空気をしっかり吐き、肺を空に近い状態にします。 - 吸入器をくわえる

唇を閉じて隙間がないようにします。 - ゆっくりと深く吸う

pMDIの場合は噴射に合わせて吸い込みます。DPIの場合は速く深く吸い込み、吸入器内にある粉を十分に取り込みます。 - 息を止める

吸い込んだ後、約5~10秒ほど息を止めると薬がより気道に行きわたります。

手順を整理した箇条書き

- 息を吐ききる

- 吸入器をくわえて隙間を作らない

- ゆっくり深く吸い込む(pMDIは噴射ボタンとタイミングを合わせる)

- 5~10秒息を止める

- ゆっくり息を吐く

吸入後のケア

吸入ステロイド薬の場合、吸入後に口をすすぐことが重要です。

これによって口腔内に薬が残ることで起こりやすいカンジダ症や口内炎などのリスクを減らせます。

特に寝る前に吸入した場合はすすぎ忘れに注意してください。

吸入の頻度とタイミング

医師から指示された回数とタイミングで吸入することが重要です。

多くの場合、朝晩の2回、あるいは1日1回といった形で処方されています。

症状の出方や薬の種類によって最適なタイミングは変わるため、自分の処方内容をよく確認してください。

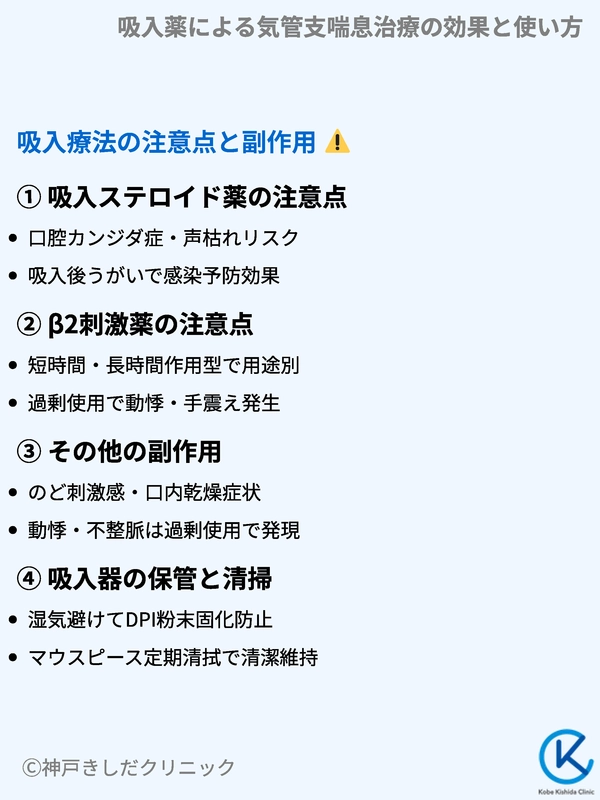

吸入療法の注意点と副作用

吸入薬は効果的ですが、正しい使い方を守らないと副作用リスクが高まります。

また、薬の種類によっては特有の注意点があるため、医師や薬剤師の説明を守る必要があります。

この章では吸入療法で気をつけるべき点と副作用についてまとめます。

吸入ステロイド薬の注意点

吸入ステロイドは気道の炎症を抑える基本的な治療薬です。

全身性ステロイドほど副作用は強くありませんが、以下のような点に気をつけましょう。

- 口腔内カンジダ症のリスク

吸入後に口をすすぐことで感染リスクを軽減できます - 声のかすれ

声帯付近に薬剤が付着すると一時的に声が枯れることがあります

吸入ステロイド使用時のポイント

| 項目 | 内容 | 留意点 |

|---|---|---|

| 口腔内のケア | うがいを行って薬の残留を減らす | 毎回の吸入後にうがいをする |

| 声の様子 | 声枯れや違和感 | 吸入のあと水を飲むと楽になる場合がある |

| 定期検査 | 定期的に受診し肺機能と副作用を確認 | 症状や血液検査の結果を共有 |

β2刺激薬の注意点

β2刺激薬には短時間作用型と長時間作用型があります。

短時間作用型は発作時に迅速な気道拡張を目指すもので、長時間作用型は発作の予防や長期コントロールを目的に使用します。

過剰に使用すると動悸や手の震えが起こることがあるため、使用回数や使用量を守ることが重要です。

その他の副作用

吸入薬は比較的副作用が少ないと言われていますが、投与量や体質によっては以下のような反応が生じる場合があります。

- のどの刺激感や痛み

- 口の中の乾燥

- 動悸や不整脈(主にβ2刺激薬の過剰使用)

吸入薬による副作用を予防する箇条書き

- 医師が指定した吸入回数や量を守る

- 吸入後は口をすすぎ、口腔内トラブルを防ぐ

- 症状が強い場合は医師に相談して調整してもらう

吸入器の保管と清掃

吸入器は湿気や汚れを避けて清潔に管理する必要があります。特にDPIは粉末が固まるのを防ぐために、湿度の高い場所を避けることが重要です。

pMDIのマウスピース部は定期的に拭いたり洗ったりして清潔な状態を維持してください。

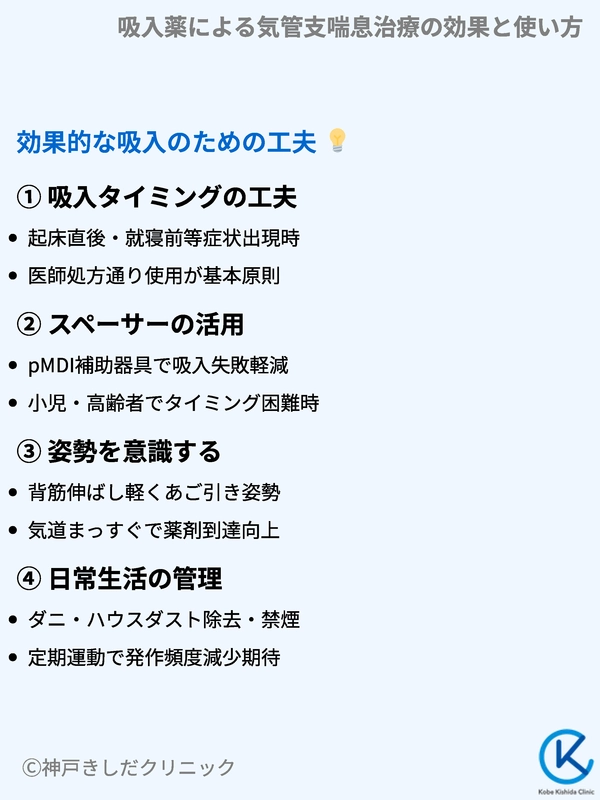

効果的な吸入のための工夫

より効果的に吸入薬を活用するには吸入器の正しい使い方を身につけるだけでなく、日常生活の中でいくつかの工夫をすることも大切です。

ここでは、より良い治療効果を得るためのヒントを紹介します。

吸入タイミングの工夫

朝起きた直後や就寝前など症状が出やすいタイミングにあわせて吸入すると効果を実感しやすいことがあります。

ただし、医師からの処方どおりに使用することが基本ですので、自己判断で吸入回数を増やすなどの行為は避けてください。

タイミング別の吸入効果

| 吸入タイミング | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 朝起床時 | 夜間に蓄積した炎症やむくみを早期に抑える | 就寝前に飲酒や喫煙があった場合は注意 |

| 就寝前 | 夜間発作の予防をしやすい | 吸入後は必ず口をすすぐ |

| 運動前(医師の指示がある場合) | 運動誘発性の症状を軽減できる | 過剰使用に気をつける |

スペーサーの活用

pMDIを使う場合、スペーサーと呼ばれる補助器具を使うと噴霧された薬剤を一時的に貯めてから吸い込めるため、吸入の失敗を減らせます。

特に小児や高齢の方など呼吸と噴射のタイミングを合わせにくい方に便利です。

姿勢を意識する

背筋を伸ばし、少しあごを引いた姿勢で吸入すると気道がまっすぐになり、薬剤が肺の奥まで届きやすくなります。

ソファやベッドに背中を丸めるように座ったまま吸入すると薬の到達率が低下する可能性があります。

姿勢を整えるときに意識したいポイントリスト

- いすに深く腰掛ける

- 背筋を伸ばす

- あごを軽く引く

- 息を吐く前にゆったりとした呼吸を心がける

日常生活の管理

気管支喘息をうまくコントロールするには吸入薬の使用だけでなく、生活習慣の改善も必要です。

ダニやハウスダストの除去、定期的な運動、禁煙などを意識して行うことで発作の頻度が下がる可能性があります。

医師や専門スタッフと相談しながら自分に合った生活管理を続けてみてください。

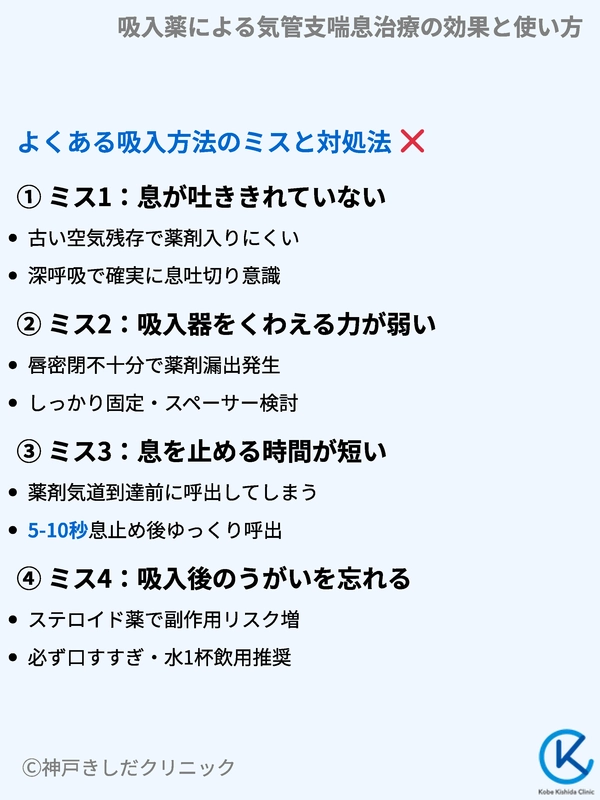

よくある吸入方法のミスと対処法

正しい吸入手順を理解していても、慣れや思い込みで誤った方法になってしまうことがあります。

ここでは、よくあるミスを取り上げてその対処法を紹介します。

ミス1:息が吐ききれていない

息を十分に吐ききらずに吸入を始めると肺の中に古い空気が多く残り、新しい薬剤が入りにくくなります。

対処法としては吸入前に余裕をもって深呼吸しながら確実に息を吐ききることを意識してください。

ミス2:吸入器をくわえる力が弱い

唇をきちんと閉じていないと薬が口の外へ漏れ出してしまいます。唇でしっかり吸入器を固定し、空気の逃げ道を作らないようにしましょう。

口の周囲の筋力が弱い方はスペーサーの使用を検討すると良いです。

吸入時によくある失敗例

| 失敗例 | 原因 | 改善策 |

|---|---|---|

| 噴射ボタンと吸い込みのタイミングがズレる | 早くボタンを押しすぎている | 息を少し吐き始めた瞬間に噴射する |

| 途中で息を吐いてしまう | 焦りや不安による呼吸の乱れ | 深呼吸で落ち着いてから吸入する |

| 吸う力が弱い(DPIの場合) | 高齢や小児の場合が多い | スペーサーではなく別種類の吸入器を検討する場合もある |

ミス3:息を止める時間が短い

薬を吸い込んだあと、すぐに息を吐いてしまうと薬が十分に気道に届かないまま口から出てしまいます。

対処法としては吸入後5~10秒程度息を止めるように意識し、落ち着いてから吐くことが大切です。

ミス4:吸入後のうがいを忘れる

吸入ステロイド薬の場合、口やのどに薬が付着したままになると副作用のリスクが高まります。

対処法としては吸入後に必ず口をすすぎ、水を飲むだけでも改善が見込めます。

うがいができないシーンでも口をゆすぐだけでなくコップ1杯の水を飲むなどして薬を洗い流すことをおすすめします。

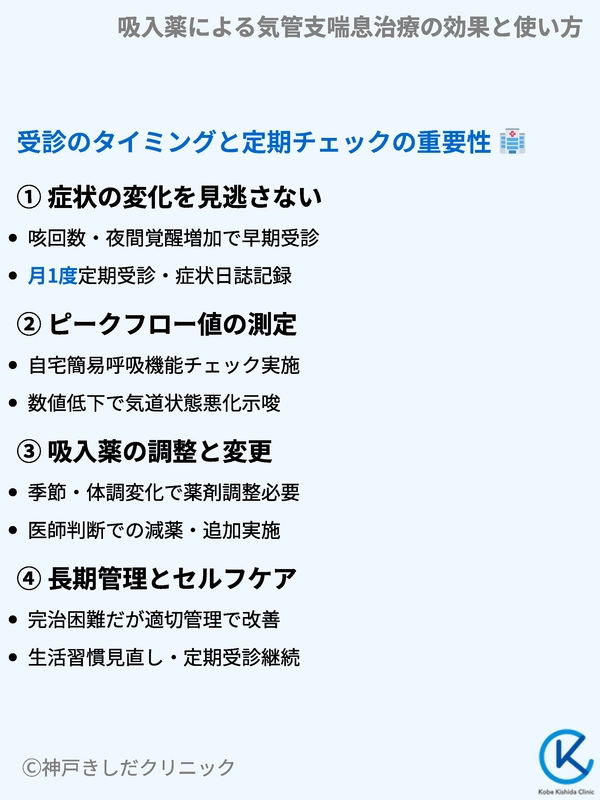

受診のタイミングと定期チェックの重要性

気管支喘息は定期的な受診とチェックが欠かせない疾患です。

自己判断での治療変更や吸入薬の中断は症状をかえって悪化させる可能性があります。

この章では医療機関でのフォローアップや受診のタイミングについて解説します。

症状の変化を見逃さない

吸入薬で症状が改善していても軽度の変化を見逃すと次第に発作が頻発することがあります。

咳の回数や呼吸の苦しさ、夜間の目覚めなどが増えたと感じたら早めに受診して医師に相談することが大切です。

定期チェックの目安となる箇条書き

- 月に1度などの定期受診

- 症状日誌やピ-クフロー値の記録

- 季節の変わり目や生活環境の変化があるとき

- 新たなアレルギー症状が出現したとき

ピークフロー値の測定

自宅でできる簡易的な呼吸機能チェックとしてピークフローメーターを使った測定があります。

数値が落ち始めている場合、気道の状態が悪化しているサインかもしれません。

定期的に測定し、グラフ化して医師と共有すると治療方針を調整しやすくなります。

ピークフローメーター活用法

| 項目 | ポイント | メリット |

|---|---|---|

| 使用時間帯 | 毎朝起床後、就寝前など同じ時間帯に測定 | 数値を比較しやすい |

| 記録 | カレンダーやアプリなどに記入 | 変化を客観的に把握できる |

| 受診時の活用 | 医師との情報共有に使う | 治療効果の評価や吸入薬の見直しに役立つ |

吸入薬の調整と変更

気管支喘息の症状は季節や体調によって変化します。

調子がよい時期が続いている場合、医師の判断で吸入薬の量や種類を変更することがあります。逆に発作が増える場合は薬の追加や使用回数の変更が行われることもあります。

いずれも医師の指示に従い、勝手に減薬や中断をしないようにしてください。

長期管理とセルフケア

気管支喘息は完治が難しい病気ですが、適切な管理とセルフケアを行うことで日常生活に支障をきたさずに過ごせるようになるケースが多いです。

生活習慣の見直しや定期的な受診、吸入器の正しい使用を続けることで症状コントロールを目指しましょう。

以上