鼻水が粘度を増して拭き取りにくい状態に悩むと、日常生活のちょっとした場面でも不快感を覚えやすくなります。

原因としては風邪やアレルギーにとどまらず、副鼻腔炎やほかの要因が隠れている可能性もあります。粘りのある鼻水が続く場合、どのタイミングで受診を検討したらよいのか迷う方も多いかもしれません。

本記事では、粘度の高い鼻水の背景にある主な原因や内科で行う検査内容、日常生活で気をつけたい点などをまとめます。

気になる症状を放置せず、早めの対応を考えるきっかけにしていただければ幸いです。

鼻水(ねばねば)が気になるときに考えられる状況

鼻水は体調によって変化しやすく、さらさらしたものから粘り気のあるものまで幅広く現れます。粘度が高くなると不快感が増すだけでなく、他の症状がないかを見極めるうえでも参考になります。

ここでは、ねばねばとした鼻水に着目して、どのような状況が考えられるかを確認してみましょう。

なぜ鼻水が粘るのか?

鼻水には体外から侵入しようとする異物を捉え、排出する役割があります。通常は比較的さらっとしており、花粉やホコリなどを洗い流すように体外へ出す仕組みです。

しかし、体がウイルスや細菌と戦う過程で免疫反応が活発になったり、炎症が起きたりすると、粘度の高い鼻水が出やすくなります。

また、加齢や乾燥した環境の影響で鼻腔内の粘膜分泌量や水分バランスが崩れることも、鼻水が粘る原因に挙げられます。

粘度の高い鼻水と水っぽい鼻水の特徴

| 鼻水の状態 | 特徴 | 主な原因・考えられる背景 |

|---|---|---|

| 水っぽい鼻水 | さらさらして透明 | アレルギー、初期の風邪、軽度の鼻炎 |

| 粘度の高い鼻水 | ねっとりして拭き取りにくい | 副鼻腔炎、感染症が進行した風邪、慢性的な炎症 |

粘度が高いほど、鼻の奥やのどに絡む感覚が生じやすくなります。のどまで絡むような痰を伴う場合は、気道全体が炎症を起こしている可能性があるため注意が必要です。

風邪なのか?アレルギーなのか?見分けるポイント

粘度の高い鼻水が出始めると、まず風邪かアレルギーかといった点が気になる方が多いです。

風邪の場合は発熱やのどの痛み、関節の痛みなどの全身症状を伴うことが多い一方、アレルギー性鼻炎では目のかゆみやくしゃみなどの症状が特徴的です。

ただし、風邪を繰り返すうちに慢性鼻炎となり、粘りけの強い鼻水が出るケースもあるため、自己判断だけで放置すると見落としにつながるかもしれません。

風邪とアレルギーの主な違い

| 項目 | 風邪 | アレルギー |

|---|---|---|

| 発熱 | あり(特に発症初期に多い) | 基本的になし |

| 鼻水 | 最初はさらさら→徐々に粘度が上がる | 透明で水っぽい |

| くしゃみ | あるが連続性は低め | 連発しやすい |

| 目のかゆみ | あまりない | よくある症状 |

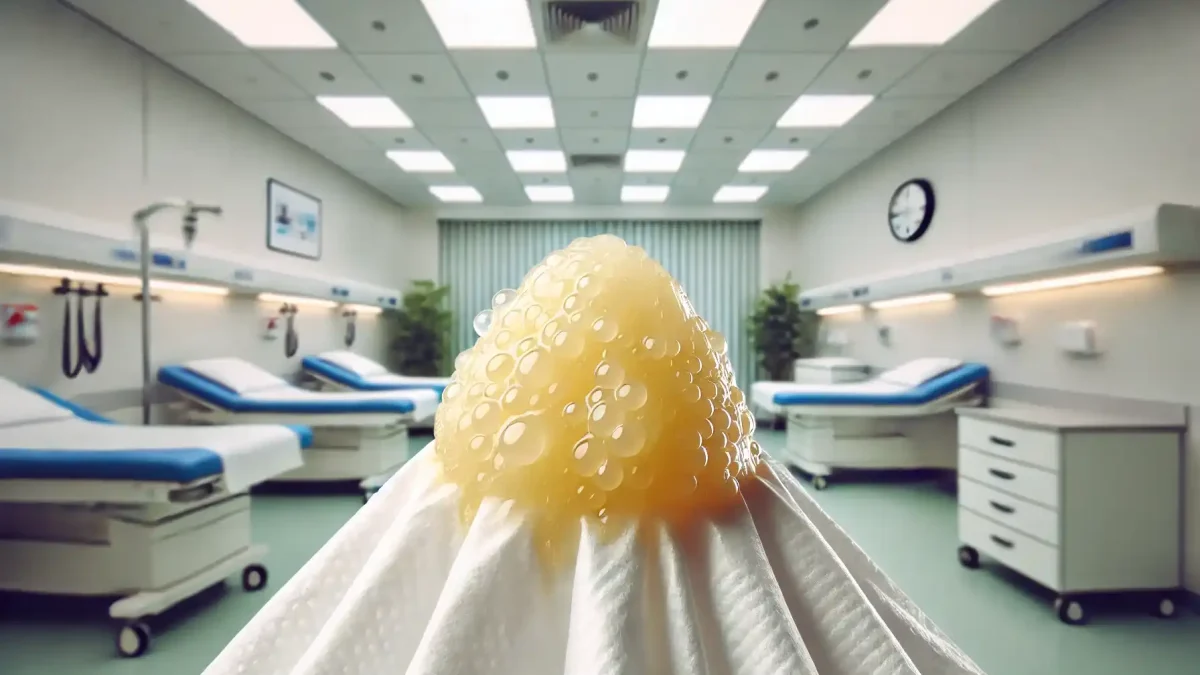

黄みがかった鼻水との違い

粘度が高い鼻水は、無色透明の場合もあれば黄色や緑がかっている場合もあります。黄みや緑みがかっている鼻水は細菌感染が考えられるため、注意が必要です。

とくに副鼻腔炎が疑われる際には、強いにおいや咳、頭痛、顔面痛などが伴うことがあります。

透明であってもねばねばとした状態が続いたり、のどに絡んで違和感を覚える場合も感染や慢性炎症が進行している可能性があります。

鼻水の色が示す可能性

| 色 | 考えられる原因 | 主な症状の例 |

|---|---|---|

| 透明 | 風邪初期、アレルギー性鼻炎 | くしゃみ、目のかゆみ |

| 白濁 | 慢性鼻炎、副鼻腔炎初期 | 軽度の鼻づまり、頭重感 |

| 黄色・緑色 | 細菌感染、進行した副鼻腔炎 | 顔面痛、悪臭、咳 |

放置していいかの判断

「粘度が高いだけだから大丈夫」と思って放置すると、症状が長引くばかりか合併症に発展するケースがあります。鼻水とともに頭重感や匂いがわかりにくい症状がある場合は要注意です。

放置することで、副鼻腔炎が慢性化したり、感染がほかの部位に広がったりする恐れもあります。特に長期間にわたり鼻の不快感や粘度の高い鼻水が続く場合は、早めに内科で診察を受けることが大切です。

鼻水が長引くときに気をつけるポイント

- 発熱やのどの痛みが同時に出ていないか

- 顔面周辺(頬・額・鼻の付け根)に痛みや圧迫感はないか

- 鼻づまりが長く続いていないか

- においや味がわかりにくくなっていないか

このような症状があるときは、自己判断で様子を見るよりも、一度受診を検討したほうが安全です。

粘度の高い鼻水が出る主な原因

鼻水は、体調や環境によってさまざまな原因で変化します。粘度が高く拭き取りにくい鼻水には、具体的にどのような病気や状態が潜んでいるのでしょうか。ここでは主な原因を見ていきます。

副鼻腔炎

副鼻腔炎は鼻腔周辺にある副鼻腔という空洞が炎症を起こす病気です。細菌感染による急性副鼻腔炎や、炎症が長期にわたる慢性副鼻腔炎などが存在します。

粘度の高い鼻水が特徴的で、顔面の痛みや頭痛を伴うことも多いです。においを感じにくくなったり、のどに鼻水が流れ落ちる後鼻漏が続く場合は副鼻腔炎が疑われます。

副鼻腔炎の種類

| 種類 | 主な症状 | 炎症の期間 |

|---|---|---|

| 急性副鼻腔炎 | 鼻づまり、黄〜緑色の粘液性鼻水 | 発症から4週未満 |

| 慢性副鼻腔炎 | 鼻づまり、後鼻漏、嗅覚障害 | 発症から12週以上 |

| 好酸球性副鼻腔炎 | アレルギー体質の人に多い | 治療に時間がかかる |

アレルギー性鼻炎

アレルギー性鼻炎は、花粉やハウスダストなどが原因で免疫反応が過剰に起こる状態です。通常はさらさらした鼻水をイメージするかもしれませんが、症状が長引くと粘度のある鼻水に変わることもあります。

また、くしゃみや目のかゆみをともなうケースが多いです。季節性の花粉症のみならず、ダニやハウスダストなどの通年性アレルギーでも粘度の高い鼻水が続くことがあります。

感染症(風邪など)

一般的な風邪でも、初期はさらさらした鼻水が出やすいですが、体内でウイルスや細菌と戦う過程で粘度が増していきます。

のどの痛みや発熱をともなう場合はウイルス性の風邪、黄色味を帯びた鼻水や強い咳をともなう場合は細菌感染が疑われることもあるでしょう。

症状が軽度の場合は自然治癒することも多いですが、長引く場合は他の感染症や合併症の可能性を考えて受診が必要になります。

そのほかの要因(環境、薬、体質)

粘度の高い鼻水は、環境要因や薬の副作用、個人の体質などによっても引き起こされることがあります。たとえば、乾燥した環境に長時間いると鼻腔内の粘液が水分を失い、粘り気が増します。

抗コリン薬など一部の薬は鼻腔内の分泌を減らし、結果的に粘度の高い鼻水を引き起こす場合もあります。さらに、先天的に鼻の構造に問題がある場合や、喫煙による粘膜への刺激なども原因となり得ます。

環境・薬・体質が影響する要素

- 乾燥した室内や空気の悪い場所

- 抗ヒスタミン薬や抗コリン薬の使用

- 慢性的な喫煙習慣

- 鼻中隔湾曲などの鼻内部位の形状異常

内科で確認する検査の内容

粘度の高い鼻水の原因を特定するには、内科での検査が役立ちます。問診や視診、画像検査などを通して、どのような疾患が背景にあるかを確認します。

早期発見・早期治療のために行う検査は、あくまで患者さんの症状に合わせて必要なものを選ぶことが多いです。

問診と視診

まずは問診で、症状の経過や他に感じる不調の有無、生活習慣などを詳しく聞き取ります。

具体的には「いつから粘度の高い鼻水が出始めたのか」「色やにおいに変化はあるか」「発熱やのどの痛みはあるか」「花粉症やアレルギーの有無」などを確認します。

視診では、鼻腔内やのどの状態を簡単にチェックし、粘膜の腫れ具合などを見ます。

病院でよく質問される項目

- 鼻水が出始めた時期

- 鼻水の色、におい

- くしゃみや目のかゆみの有無

- 頭痛や顔面痛の有無

- 他の持病やアレルギー歴

鼻鏡検査

鼻鏡検査は、鼻鏡と呼ばれる器具を用いて鼻腔内を観察する方法です。鼻粘膜の色や腫れ、ポリープの有無などを直接目で確認できます。

アレルギー性鼻炎では鼻粘膜が白っぽく腫れることが多く、副鼻腔炎が疑われる場合は粘性の高い分泌物を確認することがあります。

鼻鏡検査からわかること

| 観察ポイント | 主な所見 | 代表的な疾患 |

|---|---|---|

| 鼻粘膜の色・腫れ | 白っぽい、赤みが強いなど | アレルギー性鼻炎、風邪 |

| 分泌物 | 粘度の高さ、色(黄・緑など) | 副鼻腔炎、慢性鼻炎 |

| ポリープの有無 | ポリープの成長 | 慢性副鼻腔炎など |

血液検査

血液検査では、炎症の程度やアレルギーの有無を調べることができます。白血球の増加やCRP(C反応性たんぱく)の値が上昇している場合は、体内で炎症や感染が進んでいる可能性が高くなります。

アレルギー検査ではIgE抗体の数値を測定し、特定のアレルゲンに対する反応の有無を確認します。

画像検査

必要に応じてレントゲンやCTなどの画像検査を行い、副鼻腔の状態や鼻腔周辺の炎症を詳細に確認します。

特に副鼻腔炎が疑われるときは、CT検査で副鼻腔内にどの程度炎症が広がっているか、ポリープや膿が溜まっていないかなどを把握しやすくなります。

画像検査を行うことで診断の精度が上がり、適切な治療方針を立てる手助けとなります。

よく行う検査の例

| 検査名 | 主な目的 | メリット |

|---|---|---|

| レントゲン検査 | 副鼻腔の陰影の確認 | 低コスト、短時間 |

| CT検査 | 骨の構造や炎症の程度を詳細に把握 | 精密な画像、正確性が高い |

鼻水と関連する身体所見と重要なサイン

粘度が高い鼻水だけでなく、身体全体を観察することで見えてくる異常や合併症の兆候があります。鼻水と同時に起こる症状や身体所見を確認することで、診断のヒントが得られやすくなります。

鼻腔内の状態

鼻うがいをしても粘度の高い鼻水が取り切れない場合、鼻腔内で慢性的な炎症や感染が進んでいる可能性があります。

アレルギーによる粘膜の腫れや乾燥など、鼻腔内のコンディションを知ることで治療方針の見通しを立てやすくなります。

のどの状態の観察

鼻水が粘度を増すと、のどへ流れてしまう後鼻漏が生じる場合があります。のどの痛みやたんが絡む感じが続くときは、咽頭や気管支にも炎症が広がっているかもしれません。

特に睡眠中は鼻水が自然にのどへ流れるため、朝起きたときに痰が多く絡むことがある方は注意が必要です。

鼻水がのどに流れ込みやすい状況

- 就寝時の口呼吸が多い

- 鼻づまりで鼻呼吸が難しい

- 乾燥した環境で寝ている

- 花粉やハウスダストへの曝露が多い

顔面や副鼻腔の圧痛

副鼻腔の炎症が進むと、頬のあたりや目の下、鼻の付け根を押したときに痛みや圧迫感を感じることがあります。

痛みが強い場合は急性副鼻腔炎の可能性が高く、たとえ痛みが軽くても粘度の高い鼻水が続いているときは慢性化しているケースもあるため油断できません。

副鼻腔炎が疑われる痛みの特徴

| 部位 | 痛みの種類 | 併発しやすい症状 |

|---|---|---|

| 頬(頬骨周辺) | 鈍い痛みや重だるさ | 黄色や緑色の鼻水 |

| 目の下 | ズキズキとした痛み | 頭痛、後鼻漏 |

| 額 | 圧迫感 | 発熱、疲労感 |

全身症状との関連

粘度の高い鼻水に加え、発熱や倦怠感などの全身症状がある場合は、体全体でウイルスや細菌と戦っている可能性があります。

花粉症やハウスダストなどのアレルギーでは基本的に発熱は起こりにくいですが、免疫力が低下しているときに複数の感染症にかかりやすくなり、結果的に症状が複雑になることもあるでしょう。

したがって、粘度の高い鼻水だけでなく、身体全体の状態にも気を配ることが重要です。

受診のタイミングと治療方法の流れ

粘度の高い鼻水が続く場合、どのタイミングでクリニックを受診すればよいか迷う方は少なくありません。

症状や状況によっては市販薬やセルフケアで改善することもありますが、長引く・悪化する場合は専門的な治療を受けるほうが早い回復につながります。ここでは受診の目安や治療の流れをご紹介します。

放置によるリスク

鼻水がねばねばしているだけで、特に強い痛みや高熱がなければ様子を見たくなるかもしれません。

しかし、放置すると副鼻腔炎が慢性化し、鼻づまりや頭重感、後鼻漏などが長期にわたって続いてしまう恐れがあります。

また、慢性炎症を抱えた状態では、体の免疫力が低下しやすく、他の感染症への抵抗力も落ちる可能性があります。

特に副鼻腔周辺に膿が溜まると、医療機関での処置が必要になることもあるため、早めの診断・治療が大切です。

受診の目安

- 鼻水が2週間以上続き、粘度の高さが増している

- 顔面や頭に重だるい痛みが出る

- くしゃみや目のかゆみが改善せず、息苦しさを感じる

- 後鼻漏がひどく、咳やたんが長引く

上記のような症状がある場合や、生活に支障をきたすレベルで悩んでいる場合は、内科を含む医療機関へ早めに相談することをおすすめします。

治療の流れ

治療は症状や原因によって異なります。副鼻腔炎であれば抗菌薬や鼻洗浄などが中心となり、アレルギー性鼻炎であれば抗ヒスタミン薬などを用いることが多いです。

また、急性症状か慢性症状かによっても治療期間や薬の種類が変わります。

症状が重いときは、耳鼻咽喉科での専門的な検査や処置が必要になる場合もありますが、まず内科で全身状態をチェックするのも1つの方法です。

よく用いられる治療法

| 治療法 | 主な対象疾患 | ポイント |

|---|---|---|

| 抗菌薬 | 副鼻腔炎、細菌感染 | 細菌感染を抑える |

| 抗ヒスタミン薬 | アレルギー性鼻炎 | アレルギー症状の軽減 |

| 鼻洗浄 | 副鼻腔炎、慢性鼻炎 | 粘液や雑菌の除去 |

| 点鼻薬 | 鼻炎全般 | 鼻腔内の炎症や腫れを抑える |

お薬を飲むときの注意点

粘度が高い鼻水の治療には薬物療法が多用されますが、薬には副作用もあります。

特に抗ヒスタミン薬や抗コリン薬は眠気や口渇などが起きる場合があるため、車の運転や集中力を要する作業を行う際には注意が必要です。

また、複数の薬を併用するときは飲み合わせにも気を配り、医師や薬剤師に相談すると安心です。

日常生活で気をつけたい鼻のケアとセルフチェック

粘度の高い鼻水を改善するためには、医療機関での治療だけでなく、日常的に行うケアも大切です。生活習慣や環境を見直すことで、鼻や喉の状態を整え、症状の悪化を防ぐことが期待できます。

鼻うがいの取り入れ方

鼻うがいは、生理食塩水や市販の鼻うがい専用液を使って、鼻腔や副鼻腔に残る粘性の分泌物を洗い流す方法です。鼻づまりが強いときや後鼻漏が気になるときに実践すると、呼吸が楽になることが多いです。

ただし、やり方を誤ると鼻や耳に負担をかける可能性があるため、適切な方法を守ることが重要になります。

鼻うがいの手順

- 清潔な容器を用意し、生理食塩水を入れる

- 体を前かがみにして口で呼吸をする

- 容器を鼻に当て、鼻腔内に食塩水を流し入れる

- 反対側の鼻孔か口から排出するように意識する

- 終了後は静かに鼻をかむ

十分な水分補給

粘度が高い鼻水は、体内の水分不足とも関連しています。水分が足りないと鼻腔内の粘膜が乾燥しやすくなり、分泌物が濃縮されて粘り気が増すことがあります。

特に季節の変わり目や空気が乾燥しやすい冬場は、こまめな水分補給を心がけてください。

粘度が高い鼻水を感じるときの水分摂取アドバイス

- 朝起きたらコップ1杯の水を飲む

- 就寝前にも水かお湯を少し飲む

- 食事でも汁物や水分の多い食材を取り入れる

- 運動や入浴後は積極的に水分を補う

生活習慣の見直し

鼻水がねばねばしているときは、睡眠不足やストレスが溜まっていないかも振り返ってみてください。免疫力が低下していると、鼻粘膜やのどの粘膜も弱り、炎症が進みやすくなります。

また、喫煙習慣がある場合は、粘膜への刺激が強くなり、鼻水の粘度が高くなる一因になり得ます。

鼻の健康を保つための生活習慣

- 規則正しい睡眠(7時間前後を目安に)

- バランスの良い食事(野菜や果物を意識的に摂取)

- 適度な運動(ウォーキングや軽いストレッチ)

- 禁煙を検討する、または減煙する

予防と再発防止

一度症状が落ち着いても、再び粘度の高い鼻水に悩まされる可能性があります。

特に、アレルギーや慢性鼻炎を持つ方は季節の変わり目や体調が乱れたときに再発しやすいので、日頃から対策を講じることが大切です。

マスクの着用や手洗いの徹底、部屋の掃除など、基本的な予防策を継続して行うよう心がけましょう。

再発防止に役立つ習慣

- 帰宅時の手洗い・うがい

- 室内の湿度管理(50〜60%程度を目安)

- 定期的な掃除と換気

- アレルゲンとなる花粉やハウスダストをなるべく避ける

受診のメリットと内科クリニックの活用

粘度の高い鼻水は、一見すると鼻だけの問題に見えますが、全身状態やライフスタイルとも深く関係していることがあります。

内科クリニックでは、鼻や喉の症状だけでなく、血液検査や全身の健康状態を踏まえて総合的に判断できます。

内科の役割

内科では、呼吸器をはじめとした全身の状態を見ながら診断を進めます。

鼻水がねばねばしている原因が気管支や免疫、あるいは他の生活習慣病の影響である可能性もあるため、総合的な見方ができる内科は受診先として有力です。

また、症状が耳鼻咽喉科に関わる場合でも、まず内科で全身チェックを受け、その後連携するケースもあります。

同時に見つかる可能性のある病気

鼻水の症状をきっかけに受診することで、思いがけずほかの病気が見つかることがあります。たとえば慢性的な鼻づまりの背景に、高血圧や糖尿病などの生活習慣病が影響している可能性も否定できません。

体の不調は複数の要因が絡み合って起こるため、粘度の高い鼻水だけを単独で捉えず、全身のコンディションを確認することが肝心です。

鼻の症状と関連しやすい全身疾患の例

| 疾患名 | 関連性 | 主な症状・特徴 |

|---|---|---|

| 気管支喘息 | アレルギー体質との関連 | 咳や呼吸困難、夜間悪化 |

| アトピー性皮膚炎 | アレルギー性鼻炎と併発しやすい | 皮膚のかゆみや湿疹 |

| 生活習慣病(肥満など) | 呼吸器への負担が大きい | いびき、睡眠時無呼吸など |

診察や治療のメリット

内科で診察を受けるメリットとして、鼻の症状以外にも体調管理全般を相談しやすい点が挙げられます。

血液検査や尿検査などの基礎的な検査を行い、風邪とアレルギー以外の病気が隠れていないかも含めてチェックできます。

また、必要があれば専門科を紹介してもらえるため、治療の流れがスムーズになります。

受診することで期待できること

- 適切な薬の処方や投薬指導

- 根本的な原因の特定(副鼻腔炎、アレルギー、感染症など)

- 短期間での症状改善を目指せる

- 生活指導や再発予防策のアドバイス

かかりつけ医の大切さ

粘度の高い鼻水が再発を繰り返す方は、かかりつけ医として同じクリニックを利用すると経過観察がしやすくなります。過去の診察データや薬歴が共有されているため、治療方針を立てるのもスムーズです。

さらに、かかりつけ医であれば、ちょっとした身体の不調についても相談しやすく、早期発見・早期治療につながりやすいという利点があります。

よくある質問

粘度が高い鼻水については、受診を検討している方や、日頃から症状に悩まされている方から多くの質問が寄せられます。ここでは、その中でもとくに多い疑問にお答えします。

- Q粘度の高い鼻水は市販の風邪薬で対処できますか?

- A

軽い風邪が原因の場合、市販薬で症状が和らぐケースもあります。しかし、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などほかの要因がある場合は、適切な治療をしないと症状が長引くことがあります。

2週間以上改善が見られないときや、顔面痛や後鼻漏が続く場合は早めに受診を検討してください。

- Q鼻うがいは毎日やっても大丈夫ですか?

- A

正しい方法で行えば毎日の鼻うがいは問題ありません。ただし、力任せに行ったり、適切な濃度の食塩水を使わない場合は鼻粘膜を傷つける恐れがあります。

気になる場合は医師や薬剤師に相談してから行うと安心です。

- Q自宅でできる対処法はありますか?

- A

室内の湿度を適度に保ち、水分補給をこまめに行うと鼻の粘膜が乾燥しにくくなります。

また、睡眠を十分にとり、ストレスを溜めにくい生活を心がけることも鼻の症状を和らげる助けになります。ただし、症状が長期化する場合は医療機関の受診が必要です。

- Qアレルギーが原因かどうかの判断はどうすればいいですか?

- A

家族歴や季節性のある症状、血液検査などで総合的に判断します。

アレルギー性鼻炎は花粉症以外にもダニやハウスダストなど原因が多岐にわたりますので、疑いがある場合は早めに検査を受けましょう。

以上