多発血管炎性肉芽腫症(たはつけっかんえんせいにくげしゅしょう)とは血管に炎症が生じる自己免疫疾患の一つです。

この疾患は主に気管支喘息や副鼻腔炎などの呼吸器症状から始まり、やがて全身の血管に炎症を引き起こします。

多発血管炎性肉芽腫症(GPA)は他の臓器にも影響を及ぼし、時に重篤な合併症を引き起こすことがある注意が必要な疾患なのです。

ちなみに、以前はウェゲナー肉芽腫症 (ウェゲナーにくげしゅしょう: Wegener’s granulomatosis)と呼ばれていた疾患です。

主要な症状と特徴について

多発血管炎性肉芽腫症(たはつけっかんえんせいにくげしゅしょう)の症状は多岐にわたり、病勢に応じて変化します。

上気道、肺、腎臓などの主要臓器の症状に加えて全身性炎症反応に伴う症状を呈することが特徴です。

上気道の症状

多発血管炎性肉芽腫症(GPA)の初期症状はしばしば上気道の症状から始まります。

鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎などを呈し、鼻出血、鼻閉、嗅覚障害、難聴などを伴うこともあるでしょう。さらに、鼻中隔穿孔を引き起こすこともあるのです。

| 上気道の症状 | 頻度 |

| 鼻炎 | 70-80% |

| 副鼻腔炎 | 50-70% |

| 中耳炎 | 30-50% |

肺の症状

肺の血管炎により咳嗽、喀痰、呼吸困難、胸痛などの呼吸器症状を呈します。時には肺出血を引き起こして喀血や血痰を伴うこともあるでしょう。

| 肺の症状 | 頻度 |

| 咳嗽 | 60-80% |

| 喀痰 | 50-70% |

| 呼吸困難 | 30-50% |

腎臓の症状

腎臓の血管炎により急速進行性糸球体腎炎を呈することがあります。

血尿、蛋白尿などの尿異常、高血圧、浮腫などを伴って急激な腎機能低下を来たす可能性もあるのです。

- 血尿

- 蛋白尿

- 高血圧

- 浮腫

全身症状

多発血管炎性肉芽腫症では全身性炎症反応により、発熱、体重減少、倦怠感などの全身症状を呈することがあります。

関節痛、筋肉痛、皮疹などの症状を伴う場合も考えられるのです。

| 全身症状 | 頻度 |

| 発熱 | 50-70% |

| 体重減少 | 40-60% |

| 倦怠感 | 30-50% |

原因と発症のメカニズム

多発血管炎性肉芽腫症の正確な原因は未だ明らかではありません。

現段階では自己免疫機序、遺伝的素因、環境因子などの複合的な要因が複雑に絡み合って血管の炎症と破壊が引き起こされるものと考えられています。

自己免疫異常

自己免疫とは本来、外敵から身を守るために機能する免疫システムが自分自身の体組織を攻撃してしまう状態を指します。

多発血管炎性肉芽腫症ではこの自己免疫の異常により血管壁の炎症と破壊が起こると考えられているのです。

| 自己免疫異常 | 機序 |

| 自己抗体の産生 | 自己抗原に対する抗体が産生される |

| 細胞性免疫の異常 | 自己反応性T細胞が活性化される |

| サイトカインの異常 | 炎症性サイトカインが過剰に産生される |

遺伝的素因

多発血管炎性肉芽腫症には遺伝的素因が関与していると考えられています。

特定のヒト白血球抗原であるHLA型との関連が報告されていて、これらの遺伝的背景が自己免疫反応の誘発に寄与している可能性があるのです。

しかし遺伝的素因だけでは発症に至らず、環境因子との相互作用が大切であると考えられています。

- HLA-DR4

- HLA-DQw7

- HLA-DR1

- HLA-DR2

環境因子

GPAの発症には環境因子の関与も示唆されているのです。具体的には感染症、薬剤、化学物質などの外的要因が自己免疫反応の引き金となることがあります。

特にブドウ球菌感染との関連が強く、ブドウ球菌のスーパー抗原が自己免疫反応を誘発する可能性が注目されているのです。

| 環境因子 | 具体例 |

| 感染症 | ブドウ球菌、ウイルス感染など |

| 薬剤 | 抗甲状腺薬、抗菌薬など |

| 化学物質 | シリカ、アスベストなど |

ANCAの関与

多発血管炎性肉芽腫症患者さんの多くで、ANCA(抗好中球細胞質抗体)が検出されます。

ANCAは好中球の細胞質に対する自己抗体であり、血管炎の病態形成に重要な役割を果たしていると考えられているのです。

ANCAが好中球を活性化し、血管壁への接着や炎症性物質の放出を促進することで血管の炎症と破壊が引き起こされます。

| ANCAの種類 | 対応抗原 |

| PR3-ANCA | プロテイナーゼ3 |

| MPO-ANCA | ミエロペルオキシダーゼ |

現段階では以上のような見解ですが、多発血管炎性肉芽腫症の病態解明にはさらなる研究の蓄積が必要です。

診察と診断における重要な点

GPAの診察と診断には多角的なアプローチが大切です。鑑別診断を適切に行い、臨床所見、検査所見、病理所見を総合的に判断することが確定診断につながります。

詳細な病歴聴取

多発血管炎性肉芽腫症の診察では患者さんの詳細な病歴聴取が欠かせません。

具体的には鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎などの上気道症状、咳嗽、喀痰、呼吸困難などの呼吸器症状、発熱、体重減少、関節痛などの全身症状の経過を丁寧に聴取することが大切です。

また、既往歴、薬剤歴、家族歴なども確認します。

| 聴取すべき病歴 | 具体的な内容 |

| 上気道症状 | 鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎など |

| 呼吸器症状 | 咳嗽、喀痰、呼吸困難など |

| 全身症状 | 発熱、体重減少、関節痛など |

身体所見の確認

全身の身体所見を丁寧に確認することが重要です。特に上気道(鼻腔、副鼻腔、中耳)、呼吸器(聴診)、皮膚(紫斑、結節)、関節(腫脹、圧痛)などを注意深く観察します。

さらに、神経学末梢神経障害、中枢神経症状など神経学的障害の有無も確認が必要です。

| 確認すべき身体所見 | 具体的な内容 |

| 上気道 | 鼻腔、副鼻腔、中耳の異常所見 |

| 呼吸器 | 呼吸音、ラ音の有無 |

| 皮膚 | 紫斑、結節の有無 |

検査所見の評価

GPAの診断には次のような各種検査所見の評価が大切です。

- 血液検査:炎症反応、貧血、白血球増多、血小板増多、ANCA

- 画像検査:胸部X線、胸部CT、副鼻腔CT

- 病理検査:組織生検(肺、腎臓、上気道など)

鑑別診断と確定診断

多発血管炎性肉芽腫症の診断には他の類似疾患との鑑別が重要です。

特に他の血管炎症候群(顕微鏡的多発血管炎、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症など)、感染症、悪性腫瘍などとの鑑別を行います。

確定診断には臨床所見、検査所見、病理所見を総合的に判断することが必要です。時に組織生検(肺、腎臓、上気道など)が確定診断に必要となることがあります。

| 鑑別すべき疾患 | 特徴 |

| 顕微鏡的多発血管炎 | 肺腎症候群、MPO-ANCA陽性 |

| 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症 | 気管支喘息、好酸球増多 |

| 感染症 | 発熱、炎症反応高値 |

画像所見の特徴

GPAは様々な臓器の画像所見は多岐にわたり、胸部X線写真、胸部CT、副鼻腔CTなどで特徴的な所見を呈するのです。また、腎臓、末梢神経、中枢神経系など他の臓器の画像評価も大切です。

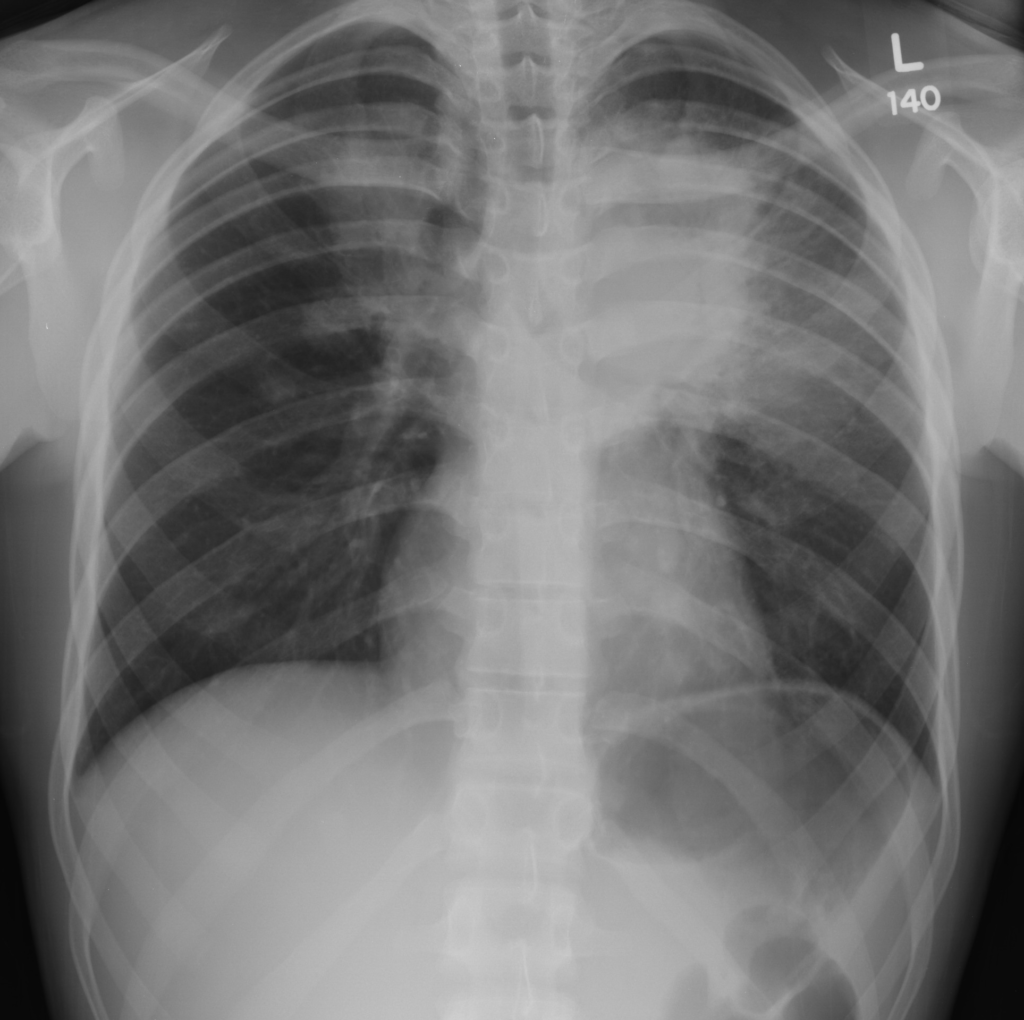

胸部X線写真の所見

多発血管炎性肉芽腫症の胸部X線写真では多発性の結節影、浸潤影、空洞形成などを認めることがあります。

これらの所見は肺の血管炎や肉芽腫形成を反映しています。また、胸水貯留を伴うこともあるでしょう。

| 胸部X線写真の所見 | 頻度 |

| 多発性結節影 | 50-60% |

| 浸潤影 | 30-40% |

| 空洞形成 | 20-30% |

所見:両側上肺野に腫瘤様の浸潤影が広がっており、左側では大動脈弓のシルエットサインが陽性である。

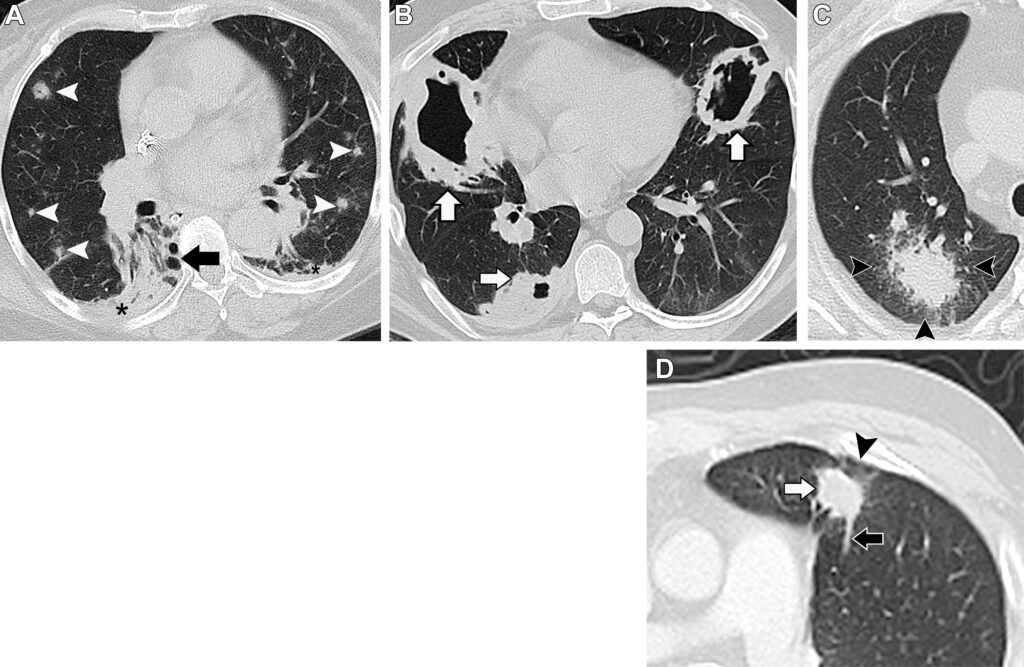

胸部CTの所見

胸部CTでは、より詳細な肺病変の評価が可能です。

多発性の結節影、すりガラス影、浸潤影、空洞形成などを認めることがあります。また、気管支壁の肥厚や気管支拡張症を伴うこともあるでしょう。

| 胸部CTの所見 | 頻度 |

| 多発性結節影 | 60-70% |

| すりガラス影 | 40-50% |

| 空洞形成 | 30-40% |

所見:(A) ランダム分布の複数の肺結節(矢頭)、右上葉の区域性陰影(矢印)、および両側無気肺(*)を認める。(B, C) 2 cmを超える不規則で厚い壁を持つ複数の両側空洞性腫瘤(Bの矢印)および右上葉のすりガラス状陰影(Halo sign、Cの矢頭)を認める。(D)区域性陰影を囲むすりガラス状陰影(矢頭)と、左上葉の結節に向かう肺血管(feeding vessel sign、黒矢印)を認める。以上はGPAの典型所見である。

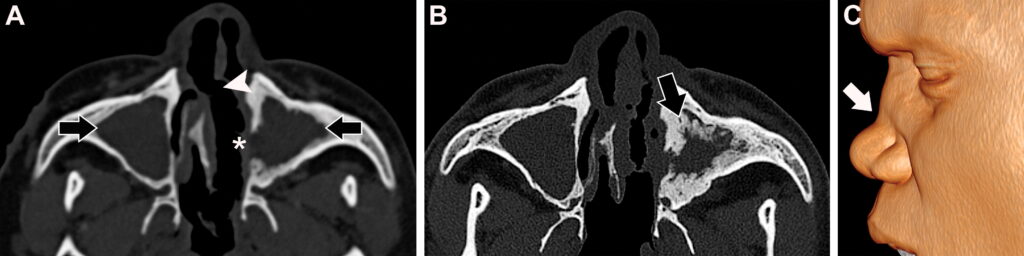

副鼻腔CTの所見

多発血管炎性肉芽腫症で高い確率で合併するのは副鼻腔炎です。

副鼻腔CTでは篩骨洞、上顎洞、蝶形骨洞などに粘膜肥厚や陰影を認めることが多いです。時に骨破壊を伴う所見を呈することもあります。

| 副鼻腔CTの所見 | 頻度 |

| 粘膜肥厚 | 80-90% |

| 陰影 | 70-80% |

| 骨破壊 | 10-20% |

所見:(A) 非造影CT画像では、上顎洞の全体的な不透明化・軟部影(矢印)、中隔穿孔(矢頭)、および左上顎洞内側壁の骨侵食(*)を認める。(B) 4年後のフォローアップCT画像では、硬化性骨肥厚と内壁の不規則な境界(矢印)を認める。(C) 3DボリュームレンダリングCT画像では、鞍鼻変形(矢印)が示されており、これは軟骨破壊を反映する所見である。

その他の画像所見

GPAでは腎臓、末梢神経、中枢神経系など、他の臓器にも病変を生じることもあるでしょう。

腎臓では急速進行性糸球体腎炎を呈し、超音波検査やCTで腎腫大や腎実質の濃度変化を認めることがあります。

末梢神経ではMRIで神経の肥厚や造影効果を、また中枢神経系ではMRIで脳実質や髄膜の病変を認めることがあるのです。

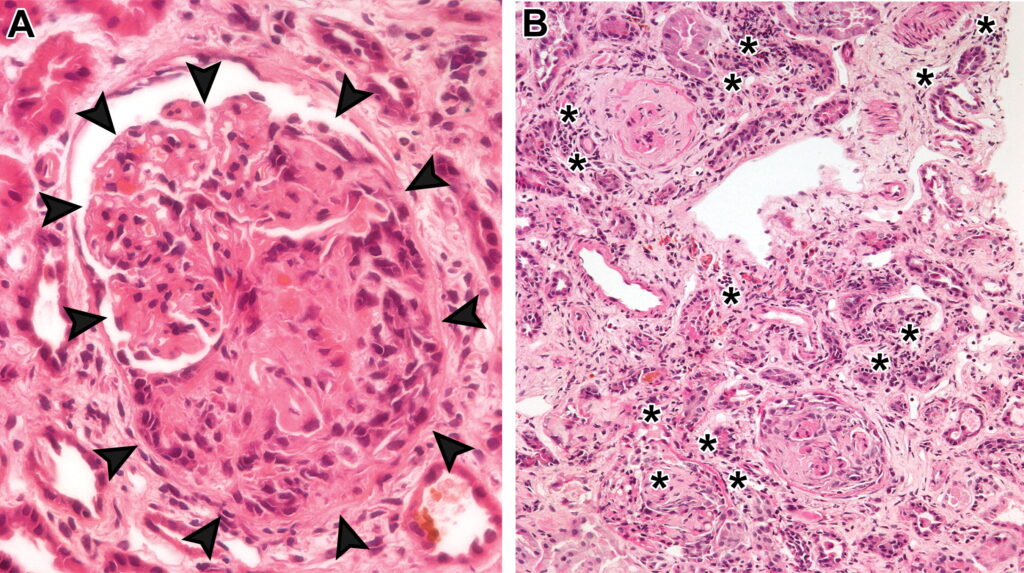

所見:GPAを有する60歳女性の経皮的腎生検標本。患者は腎機能障害、活動性尿沈渣、および亜ネフローシス範囲の蛋白尿を示していた。(A) 顕微鏡写真(Berden混合型腎生検)では、乏免疫性壊死性半月体形成性糸球体腎炎(矢頭)を認める。(H-E染色; 元倍率×600)(B) 顕微鏡写真では、間質性線維化(40%)および中等度の尿細管萎縮(30%)(*)が認められる。(H-E染色; 元倍率×200)

治療法と使用する薬剤、治癒までの期間

多発血管炎性肉芽腫症の治療は病態の制御と臓器障害の予防を目的とした免疫抑制療法が中心となり、寛解導入と維持療法に分けて行われます。

少なくとも1〜2年の治療継続が必要となりますが、再発リスクの高い症例ではさらに長期の治療が求められるでしょう。

寛解導入療法

多発血管炎性肉芽腫症と診断された場合、まず高用量のステロイドと免疫抑制剤による寛解導入療法を行うのが一般的です。

重症例ではステロイドパルス療法を先行することもあるでしょう。

| 治療法 | 薬剤と用量 |

| ステロイド | プレドニゾロン 0.5〜1 mg/kg/日 |

| 免疫抑制剤 | シクロホスファミド 経口 1〜2 mg/kg/日 or 静注 500〜750 mg/m2/月 |

| ステロイドパルス療法 | メチルプレドニゾロン 500〜1000 mg/日を3日間 |

寛解維持療法

寛解導入後は、再発予防のために免疫抑制剤を継続しながらステロイドを漸減する寛解維持療法を行います。

免疫抑制剤はアザチオプリン、メトトレキサート、ミコフェノール酸モフェチルなどが基本です。

| 薬剤 | 用量 |

| アザチオプリン | 1〜2 mg/kg/日 |

| メトトレキサート | 10〜25 mg/週 |

| ミコフェノール酸モフェチル | 1000〜2000 mg/日 |

難治例に対する治療

ステロイドや免疫抑制剤で効果不十分な難治例や再発例ではリツキシマブ(抗CD20モノクローナル抗体)やシクロホスファミド大量静注療法が考慮されます。

血漿交換療法や免疫グロブリン大量静注療法が併用されることもあるでしょう。

| 治療法 | 薬剤と用量 |

| リツキシマブ | 375 mg/m2/週を4回 or 1000 mg/2週を2回 |

| シクロホスファミド大量静注療法 | 500〜1000 mg/m2を月1回 |

| 血漿交換療法 | 2〜3 L/回を7〜10回 |

| 免疫グロブリン大量静注療法 | 400 mg/kg/日を5日間 or 1 g/kg/日を2日間 |

治癒までの期間

多発血管炎性肉芽腫症の治療期間は個々の症例によって異なりますが、寛解導入から少なくとも12〜18ヶ月の寛解維持療法が推奨されています。

さらに、再発リスクが高い場合には、より長期の治療継続が必要となるでしょう。

定期的な経過観察を行って臨床症状や検査所見をモニタリングしながら、治療強度や期間を調整していくことが大切です。

| 治療期間 | 目安 |

| 寛解導入療法 | 3〜6ヶ月 |

| 寛解維持療法 | 12〜18ヶ月 |

| 長期維持療法 | 再発リスクに応じて個別に判断 |

治療に伴う副作用とリスク

多発血管炎性肉芽腫症の治療には免疫抑制療法が用いられますが、その副作用やリスクについても十分に理解しておかなければなりません。

ステロイドの副作用

多発血管炎性肉芽腫症の治療の中心となるステロイドは感染症リスクの上昇、高血糖、骨粗鬆症、消化性潰瘍、体重増加、ムーンフェイス、精神症状など様々な副作用を引き起こす可能性があります。

| ステロイドの副作用 | リスク管理 |

| 感染症 | 予防接種、衛生管理 |

| 高血糖 | 血糖モニタリング、食事療法 |

| 骨粗鬆症 | ビタミンD・カルシウム補充、骨密度測定 |

免疫抑制剤の副作用

シクロホスファミドやアザチオプリンなどの免疫抑制剤で考慮すべき副作用は次の通りです。

- 感染症リスクの上昇

- 骨髄抑制

- 肝機能障害

- 膀胱炎(シクロホスファミド)

- 不妊

- 膵炎

- 間質性肺炎

リツキシマブの副作用

リツキシマブは感染症リスクの上昇、投与時反応、進行性多巣性白質脳症(PML)などの副作用を引き起こすことがあります。

また、長期的な安全性についてはまだ十分なデータが蓄積されていないことにも留意が必要です。

| リツキシマブの副作用 | 頻度 |

| 感染症 | 10-20% |

| 投与時反応 | 10-30% |

| PML | <0.1% |

再発のリスクと予防対策

GPAは適切な治療により寛解が得られても再発のリスクを伴う慢性疾患です。

再発のリスク因子

多発血管炎性肉芽腫症の再発リスクは病型や臓器障害の程度、治療反応性などによって異なります。

再発のリスク因子として知られているものは以下の通りです。

| リスク因子 | 再発率 |

| PR3-ANCA陽性 | 50-60% |

| 上気道病変の持続 | 40-50% |

| 腎障害の合併 | 30-40% |

再発予防のための治療戦略

再発予防のためには適切な維持療法と定期的なモニタリングが大切です。

ステロイドの漸減と免疫抑制剤の併用が基本となりますが、再発リスクの高い症例では以下のような治療戦略が考慮されます。

| 治療戦略 | 対象 |

| 長期のステロイド維持療法 | 再発リスクの高い症例 |

| 免疫抑制剤の併用 | ステロイド抵抗性または依存性の症例 |

| リツキシマブの使用 | 難治性または再発性の症例 |

再発の早期発見と対応

再発の早期発見と迅速な対応も長期予後の改善につながります。定期的な診察と検査により再発の兆候を早期に捉えることが重要です。

再発が疑われる場合にはステロイド増量や免疫抑制剤の調整など適切な治療強化を行います。

| 再発の兆候 | モニタリング方法 |

| 上気道症状の再燃 | 耳鼻咽喉科的検査 |

| 肺病変の再燃 | 胸部CT、呼吸機能検査 |

| 腎障害の再燃 | 尿検査、腎機能検査 |

治療にかかる費用

多発血管炎性肉芽腫症の治療費は、病状や治療内容によって大きく異なりますが、長期的な治療が必要となるため、経済的な負担は少なくありません。

初診料と再診料

初診料は2,910円~5,410円程度、再診料は750円~2,660円程度が一般的です。

| 診療内容 | 費用 |

| 初診料 | 2,910円~5,410円 |

| 再診料 | 750円~2,660円 |

検査費

GPAの診断や経過観察に必要な検査には血液検査、画像検査、生検などがあり、それぞれ数千円から数万円の費用がかかります。

| 検査項目 | 費用 |

| 血液検査 | 4,200円(血液一般+生化学5-7項目の場合) +2,520円(pANCA)+2,510円(MMPO-ANCA)+1,440円(免疫学的診断料) |

| CT検査 | 14,700円~20,700円/部位 |

| 生検 | 5,000円(皮膚)~末梢神経(16,200円) |

処置費

ステロイドパルス療法などの処置にかかる費用の目安は、ステロイドパルス(10,296円)+40円/日(プレドニン40mg/日)などです。

入院費

多発血管炎性肉芽腫症の治療では病状に応じて入院治療が必要となることがあります。入院費は1日あたり1万円から3万円程度が一般的です。

詳しく述べると、日本の入院費計算方法は、DPC(診断群分類包括評価)システムを使用しています。

DPCシステムは、病名や治療内容に基づいて入院費を計算する方法です。以前の「出来高」方式と異なり、多くの診療行為が1日あたりの定額に含まれます。

主な特徴:

- 約1,400の診断群に分類

- 1日あたりの定額制

- 一部の治療は従来通りの出来高計算

表:DPC計算に含まれる項目と出来高計算項目

| DPC(1日あたりの定額に含まれる項目) | 出来高計算項目 |

| 投薬 | 手術 |

| 注射 | リハビリ |

| 検査 | 特定の処置 |

| 画像診断 | (投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。) |

| 入院基本料 | |

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院とした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術処置等2なし 定義副傷病名なし

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥360,570 +出来高計算分

保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

なお、上記値段は2024年6月時点のものであり、最新の値段を適宜ご確認ください。

以上

- 参考にした論文