長引く咳に悩んでいる方の中には「咳喘息ではないか」と心配する方も多いかもしれません。

気管支の炎症が原因で起こる咳喘息は日常生活の工夫を積み重ねることで改善を目指せることがあります。

ここでは咳喘息の特徴や原因、診断方法に加え、自力で行う生活習慣や対処法を幅広くお伝えします。

長引く咳にお困りの方が気道をいたわりながら快適に生活するためのヒントとなれば幸いです。

公式Youtubeチャンネルにて、Podcastもあげていますので、気軽に5,6分程度で聞きたい方はこちらもどうぞ。

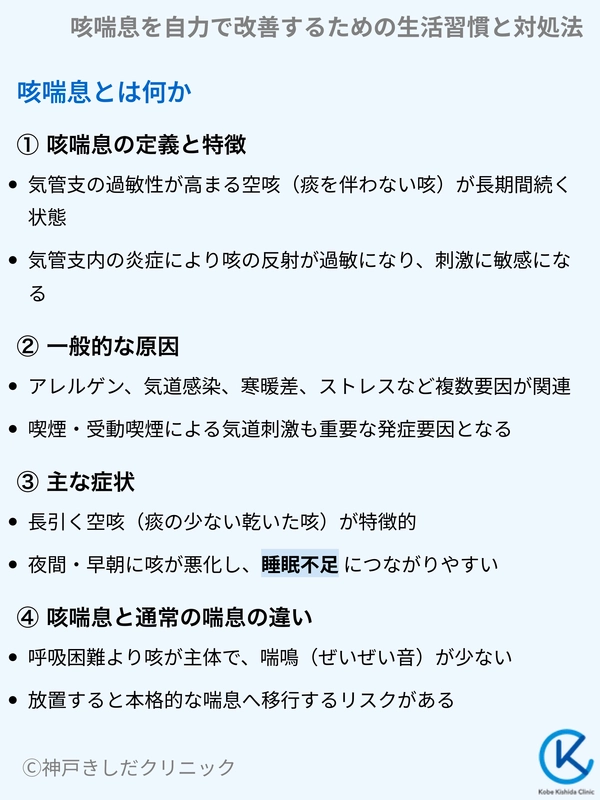

咳喘息とは何か

咳喘息は長期間続く乾いた咳が特徴的です。一般的な喘息とは異なり、気管支のぜいぜい音や呼吸困難よりも咳が中心にあらわれる点が特徴と言えます。

早期に適切な対策を講じれば症状を和らげられる可能性があります。

咳喘息の定義と特徴

咳喘息は気管支の過敏性が高まることで繰り返される空咳(痰を伴わない咳)が長引く状態を指します。

気管支内が炎症を起こした結果、咳の反射が過敏になり、刺激に対して咳が出やすくなることが背景にあります。

通常の喘息のような呼吸困難が目立たない反面、就寝中や早朝に咳き込むことで生活の質が下がりやすいです。

一般的な原因

咳喘息はアレルゲンや気道感染、寒暖差、ストレスなど複数の要因によって引き起こされます。

喫煙や受動喫煙による気道への刺激も発症のきっかけになることがあります。

また、呼吸器が弱い体質の方は気温の変化や花粉などに敏感に反応しやすい傾向があります。

主な症状

長引く空咳が代表的な症状です。ときには湿った咳も混在しますが、多くの場合は痰が少なく、乾いた咳が反復しやすいです。

また、急に気温が下がったときや運動後に咳き込みが増えるなど発作的に咳が止まらなくなることもあります。

夜間や早朝に発作が起き、睡眠不足につながることがあります。

咳喘息と通常の喘息の違い

通常の喘息は気管支の収縮による呼吸困難や喘鳴が目立ちますが、咳喘息の場合は咳が主体です。

呼吸困難があまり感じられないぶん、「ただの風邪かな」と油断してしまいがちです。

しかし放置していると慢性的に気管支が炎症を起こし、後に本格的な喘息へ移行する危険性もあります。

主な咳喘息と通常の喘息の違い

| 項目 | 咳喘息 | 通常の喘息 |

|---|---|---|

| 主な症状 | 空咳が長引く | ぜん鳴、呼吸困難、咳 |

| 呼吸困難の有無 | ほとんど感じられないことが多い | 強い呼吸困難を伴いやすい |

| 痰の量 | 少なめ | 痰が多い場合もある |

| 移行の可能性 | 本格的喘息へ移行するリスクがある | もともと喘息として診断されることが多い |

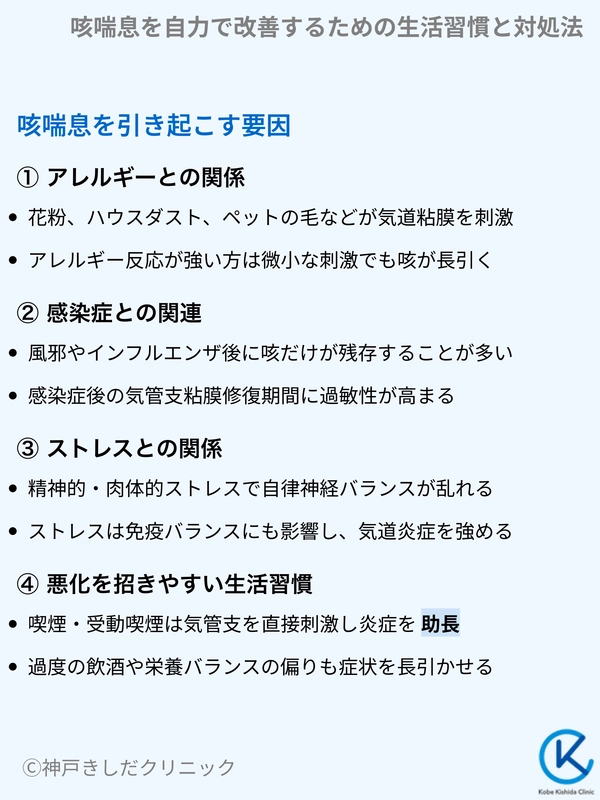

咳喘息を引き起こす要因

咳喘息は特定の要因により気道が過敏になり、咳を誘発しやすくなります。複数の誘因が重なって症状を長引かせる場合も多いです。

ここでは咳喘息の代表的な要因をいくつか取り上げます。

アレルギーとの関係

花粉やハウスダスト、ペットの毛などのアレルゲンは気道や鼻粘膜を刺激して炎症を引き起こします。

アレルギー反応が強い方は気道粘膜が敏感になり、ほんのわずかな刺激でも咳が長引くケースがあります。

感染症との関連

風邪やインフルエンザなどの上気道感染症にかかった後で咳だけがずっと残ることがあります。これは気道の過敏性が高まっているためと考えられます。

一度感染症にかかると気管支の粘膜がダメージを受け、その修復期間に過度の刺激が加わると咳喘息につながる場合があります。

ストレスとの関係

精神的・肉体的なストレスがかかると交感神経と副交感神経のバランスが乱れ、気道の過敏性が増すことがあります。

ストレスは免疫バランスにも影響を与え、気道粘膜の炎症を強める可能性があります。

生活リズムが乱れたり疲労が蓄積したりすることで、咳の頻度や強さが増えることも見受けられます。

悪化を招きやすい生活習慣

喫煙や受動喫煙、飲酒の習慣、栄養バランスの偏りなどは気管支に負担をかける行為の代表例と言えます。

これらの習慣を続けていると気道の炎症が慢性化しやすくなり、咳の症状が長引く恐れがあります。

気道を刺激しやすい主な習慣

| 生活習慣 | 気道への影響 |

|---|---|

| 喫煙・受動喫煙 | 気管支を直接刺激し炎症を助長する |

| 過度の飲酒 | 体の免疫機能を弱め粘膜を傷つける |

| 栄養バランス偏重 | 抵抗力低下により症状を長引かせる |

| 不規則な生活 | 自律神経の乱れで咳発作が起こりやすい |

咳喘息の検査と診断方法

咳喘息と思われる症状が続くときは医療機関を受診して正確な診断を受けることが大切です。

ここでは咳喘息の可能性を確認するために行われる主な検査について解説します。

呼吸機能検査

スパイロメーターという装置に息を吹き込み、肺の容量や気流制限の程度を調べる検査です。

通常の喘息ほど明らかな気流制限が認められないこともありますが、気管支拡張薬を使用した後の変化などを確認することで咳喘息かどうかを判断する材料になります。

胸部X線検査やCT検査

胸部の画像検査によって肺や気管支にほかの病気がないかを確認します。

咳喘息の特徴的な所見は見られないことが多いですが、感染症や肺の構造的異常の有無を除外するために実施されます。

アレルギー検査

採血によるアレルギー検査で花粉やダニ、ハウスダストなどのアレルギーの有無を確認する場合があります。

咳喘息の治し方を自力で模索する上でも自分がどのアレルゲンに反応しやすいか把握することは重要です。

咳喘息の特徴を見分けるポイント

夜間・早朝に咳が強くなる、空咳が長引く、ぜいぜい音や呼吸困難が目立たないなどが咳喘息の特徴とされます。

医師は問診や検査結果を総合して診断を下します。

咳が長く続く原因が細菌感染や慢性気管支炎などの場合もあるため自己判断だけではなく確かな診断を得ることが必要です。

咳喘息の診断時によく行われる検査

| 検査名 | 主な目的 |

|---|---|

| 呼吸機能検査 | 気道狭窄の程度を調べ変化を把握する |

| 胸部X線検査・CT検査 | 他の肺疾患や構造的異常を排除する |

| 採血によるアレルギー検査 | アレルゲンの有無を確かめ治療方針を決定する |

| 問診・聴診 | 症状経過や生活習慣、咳音を確認する |

咳喘息の治療概要

医療機関では咳喘息が疑われる場合に吸入ステロイドや気管支拡張薬を中心とした治療が検討されます。

原因と症状に応じて治療方法は異なるので医師と相談しながら進めることが大切です。

吸入ステロイドの役割

咳喘息の治療でよく用いられるのが吸入ステロイドです。気管支の炎症を抑えて咳を改善する効果が期待できます。

一般的に数週間から数か月続けることで咳が落ち着き、気道の過敏性が軽減していきます。

短期間の咳止め薬の活用

咳の症状を抑えるために短期間だけ咳止め薬を処方する場合があります。

過度な咳による体力消耗を防ぐうえで役立ちますが、長期的な治療の主役にはなりにくいです。

根本的な改善には炎症を抑えることを重視します。

気管支拡張薬の効果

気管支拡張薬は気管支を広げて空気の通りを良くする薬です。

主に通常の喘息で活用されますが、咳喘息でも気管支拡張薬を試すことで咳の緩和を期待できます。

医師の指示のもとで用量や使用頻度に注意しながら使う必要があります。

受診が必要な場合

咳喘息を自力で治すことを目指す場合でも症状が重いときや長期間改善が見られないときは受診を検討してください。

特に息苦しさを伴う場合や血痰が出る場合は早めに医師の診察を受けることが重要です。

咳喘息の治療に用いられる主な薬剤

| 薬剤名 | 特徴 |

|---|---|

| 吸入ステロイド | 気道の炎症を抑え咳を軽減する |

| 気管支拡張薬 | 気道を拡張し呼吸を楽にする |

| 短期の咳止め薬 | 一時的に咳を抑え睡眠不足を緩和する |

| 抗アレルギー薬 | アレルゲンへの反応を和らげる |

自力で行う改善の考え方

咳喘息の治し方を自力で取り入れたいと考える方は多いですが、基本的には医師の診断と指示を踏まえたうえでの取り組みがおすすめです。

生活習慣の改善や環境調整を行うことで咳発作の頻度を減らせる可能性が高まります。

生活習慣を整える意味

生活習慣の乱れは自律神経のバランスを乱す要因の1つです。

睡眠不足や偏った食生活、過度の飲酒や喫煙習慣を改善することで気道への負担が軽減される場合があります。

十分な休息と栄養は体の免疫力にも影響を与えるため、大切です。

生活習慣の整え方

- 夜更かしを控えて十分な睡眠時間を確保する

- 食事の時間や内容をできるだけ安定させる

- お酒の量を見直す、または休肝日を設定する

- 軽い運動を取り入れ、体力や免疫力をつける

体質改善へのアプローチ

継続的に体を動かす習慣を作り、適度な運動や呼吸法を取り入れることで気道の機能をサポートできます。

さらに、アレルギー反応を起こしやすい方はアレルギー源への接触を最小限にする工夫も大切です。

咳を和らげる身近な方法

カフェインを含まない温かい飲み物をゆっくり飲む、室内の空気をこまめに換気する、加湿器を使用して乾燥を防ぐなど身近にできるケアが役立ちます。

マスク着用も喉や気管支を保温・保湿し、咳を楽にする一助となります。

禁煙・受動喫煙対策

咳喘息を悪化させる大きな要因の1つがたばこです。

本人が喫煙する場合はもちろん、周囲で喫煙する人がいる環境も受動喫煙によるリスクがあります。

自身の健康だけでなく、家族や周囲の人の咳や気道への負担にも配慮が必要です。

禁煙・受動喫煙を避ける工夫

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 禁煙外来の利用 | 医療機関のサポートを受けて禁煙を継続しやすくする |

| 屋内の分煙、排煙対策 | 煙を外部に排気して換気をこまめに行う |

| 喫煙場所の限定 | 家の中での喫煙を禁止し指定場所のみに留める |

| 禁煙補助剤の活用 | ニコチンパッチやガムで離脱症状を軽減する |

咳が長引くときのセルフケア

咳喘息の症状が長引くときは日常のちょっとした工夫が症状緩和に役立ちます。

特に睡眠環境の見直しや呼吸方法の改善は欠かせません。

就寝時の姿勢と寝具

横になると気道に負担がかかりやすく、咳き込みが増える場合があります。

上半身をやや高くして寝ることで気道への圧迫を減らすことができます。クッションや枕の使い方を工夫してみると効果的です。

寝具のダニやホコリ対策として、シーツや枕カバーをこまめに洗濯することも大切です。

就寝時の対策

- 枕を高めにして上体を少し起こすようにする

- 部屋の湿度を50%前後に保ち、乾燥を防ぐ

- 寝る前にぬるま湯やノンカフェインのハーブティーを飲む

- カビやダニを抑えるために寝具を定期的に干すか洗う

室内環境の調整

エアコンや加湿器を上手に使って湿度や温度を調整すると気道への刺激を減らせます。

冬場は乾燥しやすいため、加湿器や濡れタオルなどで適切な湿度を保つといいでしょう。

夏場でもエアコンの冷房で気道が冷えすぎることがあるので注意が必要です。

口呼吸と鼻呼吸

口呼吸は鼻のフィルター機能を経ずに外気を吸い込み、気道への刺激が強くなりやすいです。

咳が長引く方はなるべく鼻呼吸を意識すると冷たい空気や花粉などが直接気道に入りにくくなります。

口が乾燥しにくくなるので喉の痛みや炎症を抑えるうえでも有用です。

喉の保湿と水分補給

喉が乾燥すると咳の刺激が増すため、こまめな水分補給が重要です。水やぬるま湯、カフェインレスのお茶などで喉を潤し、粘膜を保護しましょう。

アルコールやカフェインは利尿作用があり、逆に喉を乾燥させる可能性があるのでほどほどに抑えることがおすすめです。

水分補給の注意点

| 飲料の種類 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 水・白湯 | 体への負担が少なく、喉を潤しやすい | 一度に大量に飲むと胃を冷やす |

| カフェインレス飲料 | 利尿作用が少なく、保湿効果を期待しやすい | 成分によってはアレルギーの可能性もある |

| お茶(カフェインあり) | 香りでリラックス効果があることも | カフェインによる利尿作用に注意 |

| アルコール | 一時的なリラックス効果があることがある | 喉の粘膜を傷つけやすく、脱水にもつながる |

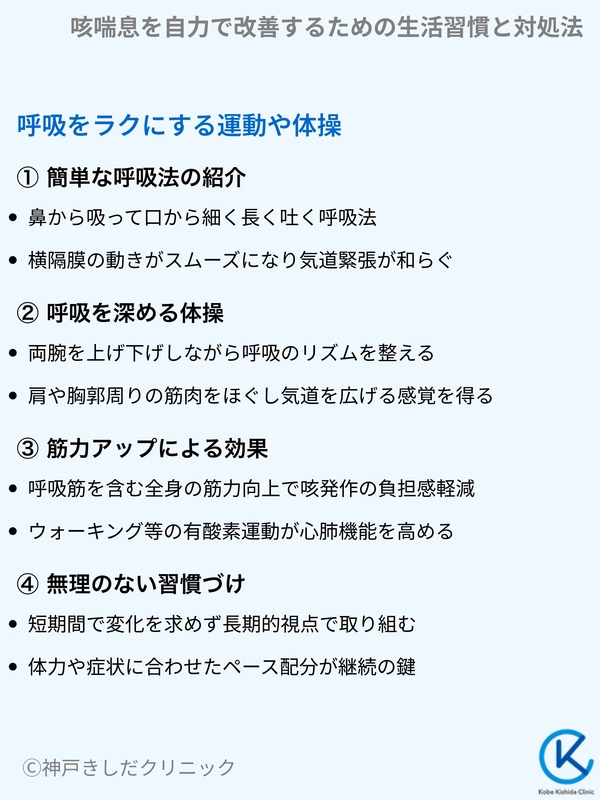

呼吸をラクにする運動や体操

咳喘息の症状を緩和するうえで呼吸を整える運動や体操は非常に効果的です。

無理なく続けられる方法を見つければ気道のケアにも役立ちます。

簡単な呼吸法の紹介

背筋を伸ばして鼻からゆっくり息を吸って口から細く長く息を吐く呼吸法が知られています。

これにより横隔膜の動きがスムーズになり、気道の緊張がやわらぎます。

雑念を払うように行うとリラックス効果も期待できます。

呼吸法を行う上でのポイント

- 姿勢を正して背中を丸めない

- 吸うときは鼻からゆっくり、吐くときは口から細く長く

- 体に無理のない範囲で続ける

- 息苦しさを感じたら無理せず休む

呼吸を深める体操

体を少し動かしながら行う体操もおすすめです。

両腕を上げながら大きく息を吸い、腕を下ろしながら吐くといった動きは自然に呼吸のリズムを深めます。

肩や胸郭まわりの筋肉がほぐれてくると気道が広がった感覚を得やすくなるでしょう。

筋力アップによる効果

全身の筋力を少しずつ高めることで呼吸を補助する筋肉(呼吸筋)の働きもサポートできます。

ウォーキングや軽いストレッチなど継続しやすい運動で体力をつけると、疲れにくくなり咳発作の負担感も軽くなる場合があります。

運動の種類と期待される効果

| 運動の種類 | 期待できる効果 |

|---|---|

| ウォーキング | 全身の血行促進、筋力や体力維持 |

| 軽いジョギング | 心肺機能の向上、ストレス発散 |

| ストレッチ | 筋肉の柔軟性アップで呼吸を深める |

| ヨガ・ピラティス | 呼吸法との組み合わせによるリラックス効果 |

無理のない習慣づけ

運動や呼吸法の実践は短期間で急激に変化を求めずに、長期的に取り組む姿勢が重要です。

体力や症状に合わせてペースを調整し、続けやすい内容から始めてみましょう。

特に咳がひどいときは無理をせず休息して落ち着いたら再開するのが望ましいです。

日常生活で取り入れたい対処法

咳が続くと気分的にも沈みやすくなりますが、日常のさまざまな場面でちょっとした工夫を重ねることで咳喘息のつらさを軽減できる可能性があります。

続けやすい範囲で対処法を取り入れてみましょう。

食事と栄養バランス

体の抵抗力を高めるにはバランスの良い食事が欠かせません。

ビタミンCやビタミンEなどの抗酸化作用のある栄養素を多く含む野菜や果物、良質のたんぱく質を摂るように心がけるといいでしょう。

また、胃腸の働きを整えることも免疫力に関わるため、発酵食品などを適度に取り入れる工夫もおすすめです。

栄養バランスのポイント

| 栄養素 | 食品例 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ビタミンC | かんきつ類、パプリカ、キウイ | 抗酸化作用、免疫力サポート |

| ビタミンE | アーモンド、アボカド、ナッツ類 | 血行促進、細胞の酸化を防ぐ |

| 良質なたんぱく質 | 魚、鶏肉、豆腐 | 筋肉や免疫細胞の材料 |

| 発酵食品 | 納豆、ヨーグルト、味噌 | 腸内環境を整える |

アレルゲンへの対処

アレルギーが疑われる場合は原因となる物質をできる限り排除することを意識しましょう。

花粉対策として外出時にメガネやマスクを着用する、部屋の換気を工夫する、空気清浄機を使うといった取り組みが挙げられます。

また、花粉の多いシーズンは洗濯物を部屋干しに切り替えるなど衣類への付着を防ぐ配慮も必要です。

ストレスマネジメント

ストレスを上手にコントロールすることは免疫機能の維持にも役立ちます。

趣味やリラックスできる時間を意識的に作る、適度な運動で汗を流す、入浴で体を温めるなど自分に合った方法でストレスを軽減させることを心がけてください。

ストレス軽減のためのアイデア

- 瞑想や呼吸法などを取り入れて心身を落ち着かせる

- 好きな音楽を聴きながら散歩や軽い運動を行う

- アロマオイルや入浴剤など香りを活用する

- 一人の時間やオフを確保してリフレッシュする

継続的な受診の大切さ

咳喘息は一時的に症状が落ち着いてもしばらくすると再発する場合があります。

自己判断に任せて放置せず、医師の指導に従って診断や治療を続けることが重要です。

定期的な通院で症状の変化や薬の効果を評価しながら長期的に咳を抑えていくことを目指しましょう。

咳喘息の再発防止ポイント

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| 定期的な通院 | 症状の変化を早めにキャッチし、治療方針を調整する |

| 処方薬の正しい使用 | 医師の指示に従い用法・用量を守る |

| 生活習慣の継続的な見直し | 禁煙、栄養バランスの確保、ストレス管理など |

| 周囲の理解 | 家族や職場などに咳喘息の特徴を伝え協力を得る |

以上