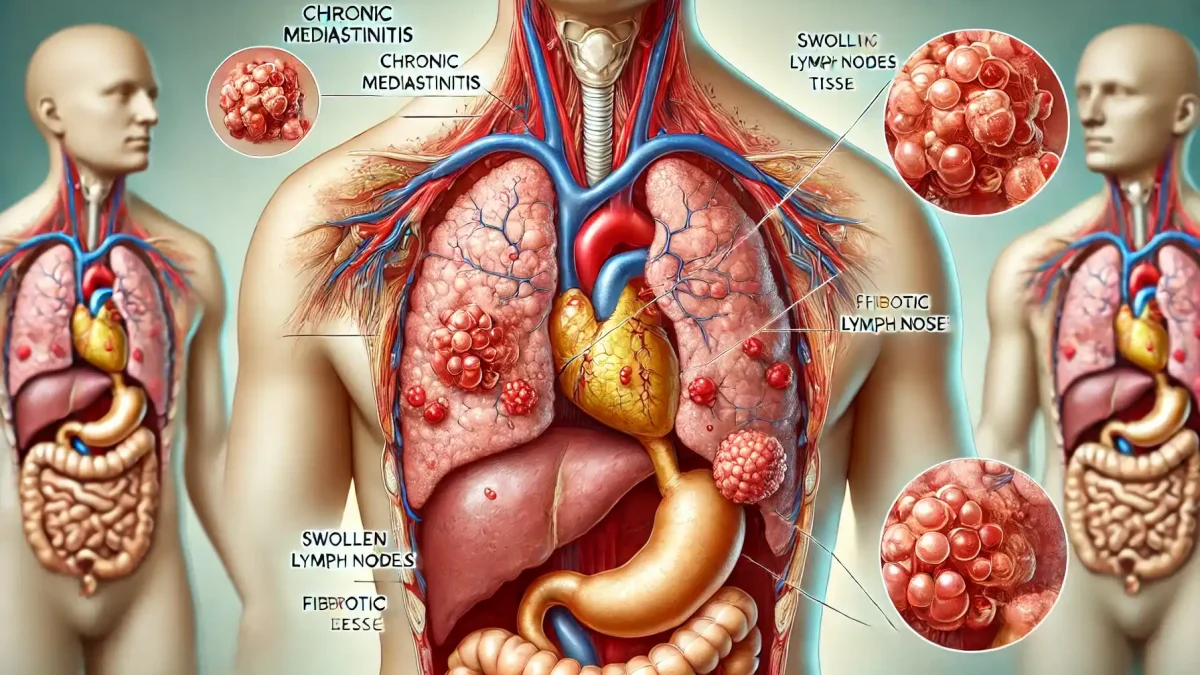

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)とは、胸の中心部にある縦隔という領域で起こる炎症が長期間続く病気です。

この疾患は、まるで静かに忍び寄る霧のように、初期段階では気づきにくい特徴を持っています。

縦隔には心臓や大血管、気管など重要な器官が集まっており、そこに炎症が広がると様々な症状が現れることがわかっています。

患者さんの中には、息苦しさや胸の違和感を訴える方もおられますが、症状の現れ方は人それぞれで一様ではありません。

慢性縦隔炎の病型:多様な原因と特徴

慢性縦隔炎(じゅうかくえん)は、様々な要因によって引き起こされる複雑な疾患であり、その病型は原因や関連する疾患によって大きく分類されます。

主な病型には、特発性、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後などがあり、それぞれが独特の特徴と課題を持っています。

特発性慢性縦隔炎

特発性慢性縦隔炎は、その名の通り原因が特定できない病型です。この型では、縦隔の炎症が持続的に進行するものの、明確な引き金となる要因が見つからないという特徴があります。

診断は他の原因を除外することで行われることが多く、臨床医にとって大きな挑戦となることがあります。

| 特徴 | 詳細 |

| 原因 | 不明 |

| 診断方法 | 除外診断 |

| 臨床的特徴 | 持続的な縦隔の炎症 |

感染症関連慢性縦隔炎

感染症関連の慢性縦隔炎は、様々な病原体によって引き起こされます。 代表的なものとして結核、ヒストプラズマ症、クリプトコッカス症などがあげられますが、これらに限らず広範な感染症が原因となる可能性があります。

感染の種類によって、縦隔の炎症の進行速度や範囲が異なることがあるため、正確な病原体の同定が不可欠です。

感染症関連の慢性縦隔炎では、初期の急性期の感染後に慢性化することがあります。このような場合、急性期の症状が落ち着いた後も、縦隔の炎症や線維化が進行し続けることがあります。

そのため、長期的なフォローアップが求められることがしばしばあります。

自己免疫疾患関連慢性縦隔炎

自己免疫疾患に関連した慢性縦隔炎は、体の免疫システムが誤って縦隔の組織を攻撃することで生じます。この型には、IgG4関連疾患、サルコイドーシス、リウマチ性疾患などが含まれます。

これらの疾患では、縦隔以外の部位にも炎症が見られることが多く、全身性の症状を伴うことがあります。

自己免疫疾患関連の慢性縦隔炎では、免疫系の異常な活性化が中心的な役割を果たします。そのため、診断には血液検査や組織生検などが重要となることがあります。

また、この型の慢性縦隔炎では、基礎疾患の活動性と縦隔の炎症の程度が必ずしも一致しないこともあるため、注意深い経過観察が求められます。

| 自己免疫疾患 | 縦隔への影響 |

| IgG4関連疾患 | 線維化、腫瘤形成 |

| サルコイドーシス | 肉芽腫形成 |

| リウマチ性疾患 | 炎症、線維化 |

薬剤性慢性縦隔炎

薬剤性の慢性縦隔炎は、特定の薬物療法の副作用として発生することがあります。この型は比較的まれですが、長期的な薬物治療を受けている患者さんでは考慮する必要があります。

薬剤性の場合、原因となる薬剤の特定と中止または変更が病態の改善につながることがあります。

以下は、縦隔炎を引き起こす可能性のある薬剤の例です:

- 免疫抑制剤

- 抗がん剤

- 特定の抗生物質

- 放射線増感剤

薬剤性慢性縦隔炎の管理には、原因薬剤の同定と、リスクとベネフィットを考慮した薬剤の調整が求められます。場合によっては、代替治療法の検討や慎重なモニタリングが必要となることがあります。

放射線照射後慢性縦隔炎

放射線照射後の慢性縦隔炎は、胸部への放射線治療の合併症として生じることがあります。この型は、放射線治療を受けた患者さん、特に胸部の悪性腫瘍に対する治療を受けた方に見られます。

放射線による組織損傷が時間とともに進行し、炎症や線維化を引き起こすことで発症します。

放射線照射後の慢性縦隔炎では、照射から発症までの期間が様々であり、数ヶ月から数年後に発症することもあります。この型の特徴として、縦隔の線維化が顕著であることが多く、周囲の臓器への影響も考慮する必要があります。

| 放射線照射後縦隔炎の特徴 | 詳細 |

| 発症時期 | 照射後数ヶ月~数年 |

| 主な病理所見 | 線維化、血管障害 |

| 影響を受けやすい臓器 | 心臓、肺、食道 |

主症状

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)の主症状は多岐にわたり、患者さんの生活に大きな影響を与えます。

呼吸困難、胸痛、嚥下障害、そして声の変化などが代表的な症状として挙げられます。

これらの症状は病気の進行とともに徐々に現れることが多く、早期発見と適切な対応が患者さんのQOL維持に重要な役割を果たします。

呼吸困難:息苦しさの正体

慢性縦隔炎における最も顕著な症状の一つが呼吸困難です。この症状は、縦隔の炎症や線維化によって気道が圧迫されることで生じます。

患者さんは息を吸う際に胸が締め付けられるような感覚を覚えたり、息が十分に吸えないと感じたりすることがあります。

呼吸困難の程度は軽度から重度まで様々で、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。階段の上り下りや長距離の歩行といった日常的な活動でも息切れを感じるようになる可能性があります。

| 呼吸困難の特徴 | 詳細 |

| 発症パターン | 徐々に進行 |

| 増悪因子 | 運動、姿勢変化 |

| 随伴症状 | 動悸、倦怠感 |

胸痛:不快感から鋭い痛みまで

胸痛は慢性縦隔炎患者の多くが経験する症状です。この痛みは、炎症による組織の腫れや周囲の神経への圧迫によって引き起こされます。

痛みの性質は患者さんによって異なり、鈍い不快感から鋭い刺すような痛みまで様々です。

特に深呼吸時や体位変換時に痛みが増強することがあり、患者さんの呼吸パターンに影響を与えることもあります。時には、心臓疾患との鑑別が必要になるため、注意深い評価が大切です。

嚥下障害:食事の楽しみを脅かす症状

慢性縦隔炎に伴う嚥下障害は、患者さんの栄養状態と生活の質に直接影響を与える重要な症状です。この症状は、縦隔の腫れや線維化が食道を圧迫することで生じます。

患者さんは食べ物や飲み物を飲み込む際に違和感や困難を感じることがあります。

嚥下障害の程度は様々で、軽度の違和感から重度の嚥下困難まで幅広く現れます。重症例では、誤嚥のリスクが高まり、肺炎などの合併症につながる可能性もあります。

| 嚥下障害の種類 | 主な特徴 |

| 口腔期障害 | 食塊形成困難 |

| 咽頭期障害 | 飲み込み開始困難 |

| 食道期障害 | 食道通過障害 |

声の変化:コミュニケーションへの影響

慢性縦隔炎に伴う声の変化は、患者さんのコミュニケーション能力に影響を与える症状です。この症状は、縦隔の炎症や腫れが反回神経を圧迫することで生じます。

患者さんは声がかすれたり、話す際に息切れを感じたりすることがあります。

声の変化は以下のような特徴を持つことがあります:

- 嗄声(声のかすれ)

- 発声時の疲労感

- 声量の低下

- ピッチの変化

これらの変化は、患者さんの社会生活や仕事に大きな影響を与える可能性があり、心理的なストレスの原因にもなりかねません。

全身症状:体全体への影響

慢性縦隔炎は局所的な症状だけでなく、全身に影響を及ぼすことがあります。患者さんは以下のような全身症状を経験する可能性があります:

| 症状 | 特徴 |

| 倦怠感 | 持続的な疲労感 |

| 発熱 | 微熱から高熱まで |

| 体重減少 | 徐々に進行 |

| 寝汗 | 夜間に多い |

これらの症状は、慢性的な炎症反応や身体への負荷によって引き起こされます。特に倦怠感は患者さんの日常生活に大きな影響を与え、QOLの低下につながることがあります。

慢性縦隔炎の多様な原因:複雑な病態メカニズムの解明

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)は、様々な要因によって引き起こされる複雑な疾患です。その原因は多岐にわたり、特発性(原因不明)、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後などに分類されます。

これらの多様な原因が、縦隔組織の持続的な炎症や線維化を引き起こし、慢性的な病態を形成していくのです。

特発性慢性縦隔炎の謎

特発性慢性縦隔炎は、その名の通り原因が特定できない状態を指します。この型の縦隔炎では、明確な引き金となる要因が見つからないにもかかわらず、縦隔の炎症が持続的に進行していきます。

特発性の場合、遺伝的要因や環境因子、あるいはまだ解明されていない免疫学的メカニズムが関与している可能性があります。

| 特発性慢性縦隔炎の特徴 | 詳細 |

| 原因 | 不明 |

| 想定される要因 | 遺伝的素因、環境因子、未知の免疫学的機序 |

| 診断方法 | 他の原因の除外による |

特発性慢性縦隔炎の原因究明は、医学研究における重要な課題の一つとなっています。

この型の縦隔炎に対する理解を深めることは、より効果的な治療法の開発につながる可能性があるため、継続的な研究が求められています。

感染症関連慢性縦隔炎の多様な病原体

感染症関連の慢性縦隔炎は、様々な病原体によって引き起こされます。

代表的なものとして結核、ヒストプラズマ症、クリプトコッカス症などが挙げられますが、これらに限らず広範な感染症が原因となることがあります。

感染の種類によって、縦隔の炎症の進行速度や範囲が異なるため、正確な病原体の同定が不可欠です。

結核菌による慢性縦隔炎は、特に発展途上国や免疫不全患者において重要な問題となっています。結核菌が縦隔リンパ節に感染し、長期間にわたって炎症を引き起こすことがあります。

一方、ヒストプラズマ症やクリプトコッカス症などの真菌感染症は、特定の地域や環境条件下で発症リスクが高まることがあります。

自己免疫疾患関連慢性縦隔炎の複雑なメカニズム

自己免疫疾患に関連した慢性縦隔炎は、体の免疫システムが誤って縦隔の組織を攻撃することで生じます。この型には、IgG4関連疾患、サルコイドーシス、リウマチ性疾患などが含まれます。

これらの疾患では、縦隔以外の部位にも炎症が見られることが多く、全身性の症状を伴うことがあります。

| 自己免疫疾患 | 縦隔炎の特徴 |

| IgG4関連疾患 | IgG4陽性形質細胞の浸潤、線維化 |

| サルコイドーシス | 非乾酪性肉芽腫の形成 |

| リウマチ性疾患 | 持続的な炎症、線維化 |

自己免疫疾患関連の慢性縦隔炎では、免疫系の異常な活性化が中心的な役割を果たします。例えば、IgG4関連疾患では、IgG4陽性形質細胞が縦隔組織に浸潤し、炎症と線維化を引き起こします。

サルコイドーシスでは、原因不明の肉芽腫形成が縦隔を含む全身の臓器で見られることがあります。

薬剤性慢性縦隔炎の予期せぬ副作用

薬剤性の慢性縦隔炎は、特定の薬物療法の副作用として発生することがあります。この型は比較的まれですが、長期的な薬物治療を受けている患者さんでは考慮する必要があります。

薬剤性の場合、原因となる薬剤の特定と中止または変更が病態の改善につながることがあります。

縦隔炎を引き起こす可能性のある薬剤には、以下のようなものがあります:

- 免疫抑制剤

- 抗がん剤

- 特定の抗生物質

- 放射線増感剤

これらの薬剤は、直接的な組織損傷や免疫反応の修飾を通じて、縦隔の炎症を引き起こすことがあります。

薬剤性慢性縦隔炎の発症メカニズムは複雑で、個人の遺伝的素因や他の環境因子との相互作用も関与している可能性があります。

放射線照射後慢性縦隔炎の長期的影響

放射線照射後の慢性縦隔炎は、胸部への放射線治療の合併症として生じることがあります。この型は、放射線治療を受けた患者さん、特に胸部の悪性腫瘍に対する治療を受けた方に見られます。

放射線による組織損傷が時間とともに進行し、炎症や線維化を引き起こすことで発症します。

| 放射線照射後縦隔炎の特徴 | 詳細 |

| 発症時期 | 照射後数ヶ月~数年 |

| 主な病理所見 | 進行性の線維化、血管障害 |

| リスク因子 | 高線量照射、広範囲照射、化学療法との併用 |

放射線照射後の慢性縦隔炎では、照射による直接的な組織損傷に加え、慢性的な炎症反応や血管障害が重要な役割を果たします。

放射線は血管内皮細胞を損傷し、微小循環障害を引き起こすことがあります。これにより、組織の酸素供給が低下し、線維芽細胞の活性化と過剰な線維化が促進されることがあります。

診察と診断

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)の診察と診断は、複雑で多面的なプロセスを必要とします。

この疾患の多様な原因と非特異的な臨床像のため、正確な診断には詳細な病歴聴取、身体診察、画像検査、そして場合によっては組織生検などの複数の手法を組み合わせることが不可欠です。

診断の過程では、特発性、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後など、様々な病型を考慮に入れながら、慎重に鑑別診断を進めていくことが重要となります。

詳細な病歴聴取と身体診察

慢性縦隔炎の診察は、まず詳細な病歴聴取から始まります。 医師は患者さんの症状の経過、既往歴、家族歴、職業歴、生活環境などについて丁寧に聞き取りを行います。

特に、過去の感染症、自己免疫疾患、放射線治療歴、長期の薬物使用歴などは、診断の手がかりとなる可能性があるため、慎重に確認します。

身体診察では、全身状態の評価に加え、胸部の視診、触診、打診、聴診を行います。縦隔の炎症や線維化によって引き起こされる症状や徴候を注意深く観察することが大切です。

また、関連する自己免疫疾患の症状がないかどうかも確認します。

| 病歴聴取のポイント | 確認事項 |

| 既往歴 | 感染症、自己免疫疾患、悪性腫瘍 |

| 治療歴 | 放射線治療、長期薬物使用 |

| 環境因子 | 職業、居住地、旅行歴 |

画像検査による縦隔の評価

慢性縦隔炎の診断において、画像検査は中心的な役割を果たします。

胸部X線検査は通常、最初に行われる検査ですが、縦隔の詳細な評価には限界があります。そのため、より詳細な情報を得るために、胸部CTやMRIが実施されることが多いです。

CTスキャンは、縦隔の構造を高解像度で描出し、炎症や線維化の範囲、周囲の臓器への影響を評価するのに有用です。造影CTを用いることで、血管の状態や膿瘍形成の有無なども確認できます。

MRIは、軟部組織のコントラストに優れており、特に自己免疫疾患関連の縦隔炎の評価に役立つことがあります。

| 画像検査 | 主な利点 |

| 胸部X線 | スクリーニング、全体像の把握 |

| CT | 高解像度の構造評価、炎症・線維化の範囲確認 |

| MRI | 軟部組織の詳細評価、血管評価 |

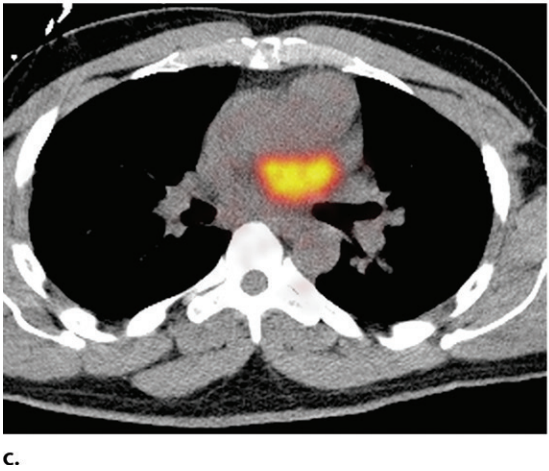

PET-CTは、特に悪性腫瘍との鑑別が必要な場合や、活動性の高い炎症巣の同定に有用です。この検査では、代謝活性の高い領域を視覚化することができ、生検部位の決定にも役立つことがあります。

血液検査と炎症マーカーの評価

慢性縦隔炎の診断過程では、様々な血液検査が実施されます。これらの検査は、炎症の程度を評価するだけでなく、原因となっている可能性のある感染症や自己免疫疾患の診断にも役立ちます。

一般的な炎症マーカーとしては、CRP(C反応性タンパク)やESR(赤血球沈降速度)が測定されます。

これらの値の上昇は、体内での炎症の存在を示唆しますが、非特異的であるため、他の検査結果と合わせて総合的に判断することが重要です。

感染症関連の慢性縦隔炎が疑われる場合、特定の病原体に対する血清学的検査や培養検査が行われることがあります。例えば、結核が疑われる際には、インターフェロンγ遊離試験(IGRA)や結核菌特異的リンパ球刺激試験(ELISPOT)などが実施されます。

自己免疫疾患関連の慢性縦隔炎が考えられる場合、自己抗体検査が重要な役割を果たします。以下は、慢性縦隔炎の診断に関連する可能性のある自己抗体の一例です:

- 抗核抗体(ANA)

- リウマトイド因子(RF)

- 抗CCP抗体

- IgG4

これらの自己抗体の存在や濃度は、特定の自己免疫疾患の可能性を示唆し、さらなる精査の方向性を決定する手がかりとなります。

組織生検と病理学的評価

慢性縦隔炎の確定診断や原因の特定には、組織生検が必要となることがあります。生検は、画像検査で特定された異常部位から組織サンプルを採取し、病理学的に評価するプロセスです。

縦隔の生検は侵襲的な手技であるため、その実施にあたっては慎重な判断が求められます。

| 生検方法 | 特徴 |

| 経気管支生検 | 低侵襲、アクセスしやすい部位に限定 |

| CTガイド下生検 | 正確な位置決め可能、深部病変にアクセス可能 |

| 外科的生検 | 十分な組織量の採取可能、侵襲性が高い |

採取された組織は、病理学的に詳細に評価されます。

HE染色による一般的な組織構造の観察に加え、特殊染色や免疫組織化学染色が行われ、炎症細胞の種類や分布、線維化の程度、肉芽腫の有無などが確認されます。

また、感染症が疑われる場合は、組織培養や分子生物学的手法による病原体の同定も試みられます。

画像所見

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)の画像所見は、その多様な病態を反映して複雑かつ多彩です。特発性、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後など、様々な病型によって特徴的な所見が現れます。

これらの画像所見を正確に解釈することは、診断の確定や治療方針の決定において不可欠です。胸部X線、CT、MRI、PET-CTなどの各種画像検査を組み合わせることで、縦隔の構造変化、炎症の範囲、周囲臓器への影響などを詳細に評価できます。

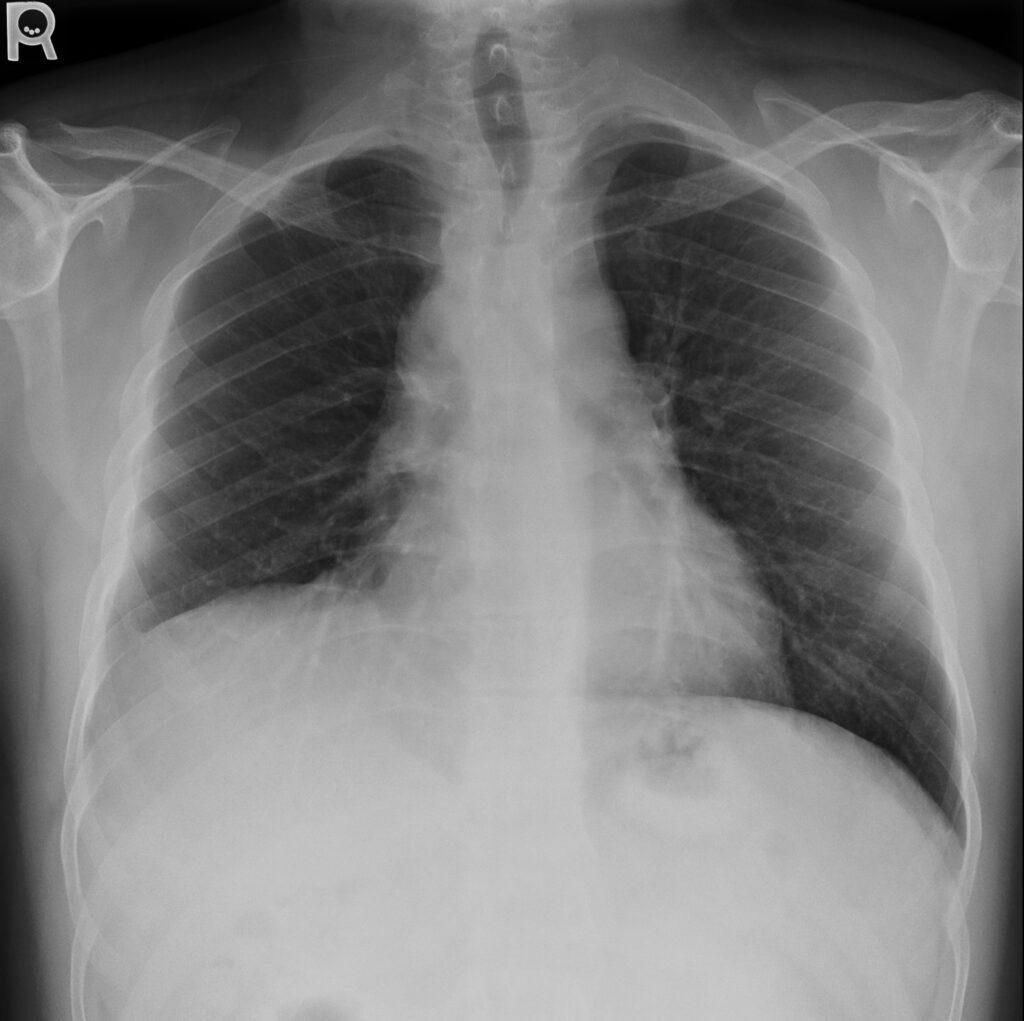

胸部X線検査:スクリーニングと全体像の把握

胸部X線検査は、慢性縦隔炎の初期評価において重要な役割を果たします。この検査では、縦隔の輪郭の変化や拡大、肺野の異常陰影などを観察することができます。

慢性縦隔炎の場合、縦隔陰影の拡大や不整が見られることがありますが、これらの所見は非特異的であり、他の縦隔疾患との鑑別が必要となります。

| 胸部X線所見 | 特徴 |

| 縦隔陰影拡大 | びまん性または局所性の拡大 |

| 縦隔輪郭不整 | 炎症や線維化による辺縁の不整 |

| 肺野異常陰影 | 周囲肺への波及を示唆 |

胸部X線では、縦隔の構造を詳細に評価することは困難ですが、経時的な変化を追跡するのに有用です。また、併存する肺疾患の有無や、縦隔炎に伴う二次的な変化(例:胸水貯留)を確認することができます。

所見:縦隔に軟部影あり、気管の蛇行と狭小化の拡大あり、同部の線維性縦隔炎して合致する所見である。

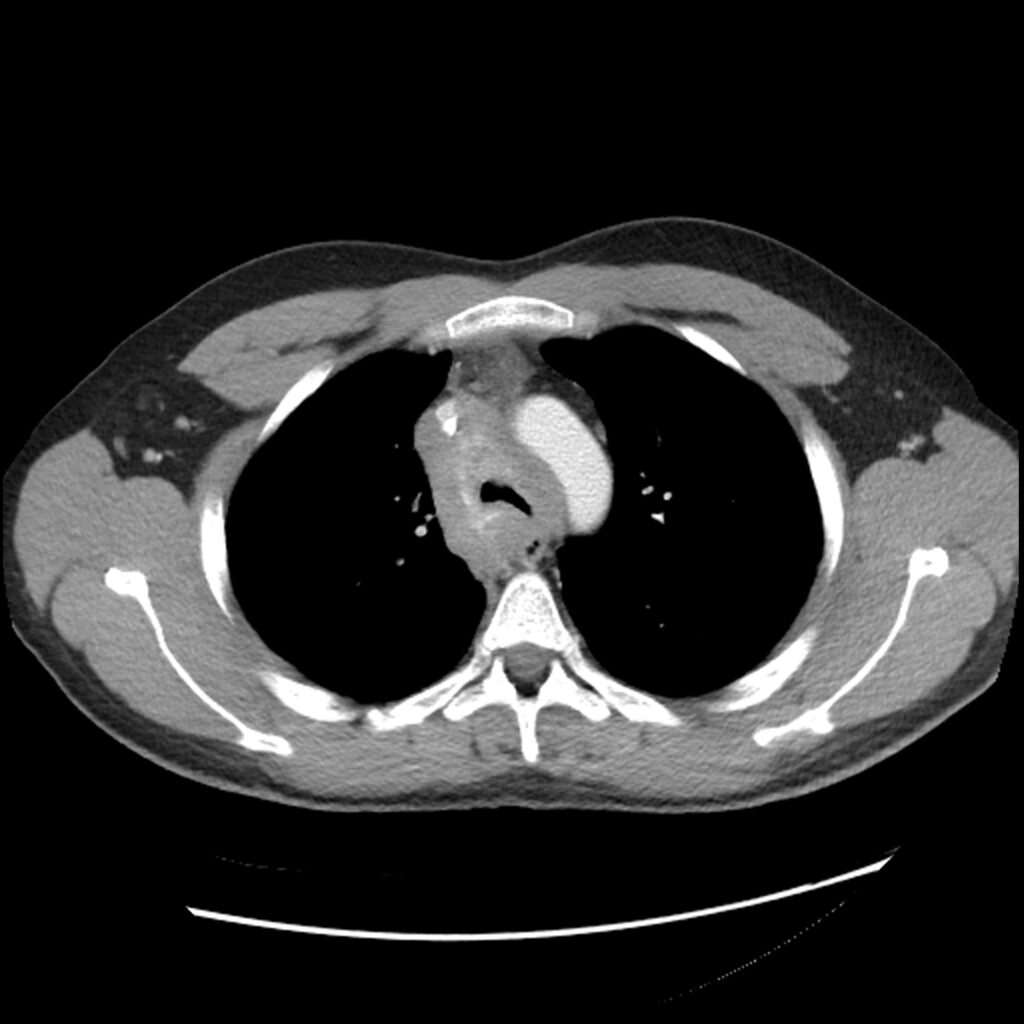

CT検査:縦隔の詳細な構造評価

CT検査は、慢性縦隔炎の画像診断において中心的な役割を果たします。

高解像度のCT画像により、縦隔の構造変化や炎症・線維化の範囲を詳細に評価することが可能です。 造影CTを用いることで、血管の状態や膿瘍形成の有無なども確認できます。

慢性縦隔炎のCT所見は、病型によって異なる特徴を示します。例えば、感染症関連の縦隔炎では、局所的な軟部組織陰影の増強や膿瘍形成が見られることがあります。

一方、自己免疫疾患関連の縦隔炎では、びまん性の縦隔肥厚や周囲組織への浸潤像が特徴的です。

| CT所見 | 関連する病態 |

| 局所性軟部組織陰影 | 感染症、腫瘍 |

| びまん性縦隔肥厚 | 自己免疫疾患、線維化 |

| 石灰化 | 結核、ヒストプラズマ症 |

特発性慢性縦隔炎の場合、非特異的な縦隔肥厚や線維化像が見られることがあります。

薬剤性の縦隔炎では、薬剤の種類や投与経路によって様々な所見を呈しますが、多くの場合、びまん性の縦隔肥厚や周囲組織への炎症の波及が観察されます。

所見:気管周囲など中縦隔に軟部影が広がっており、不均一な造影効果を呈している。また、気管の狭小化も認め、慢性縦隔炎による線維化として合致する所見である。

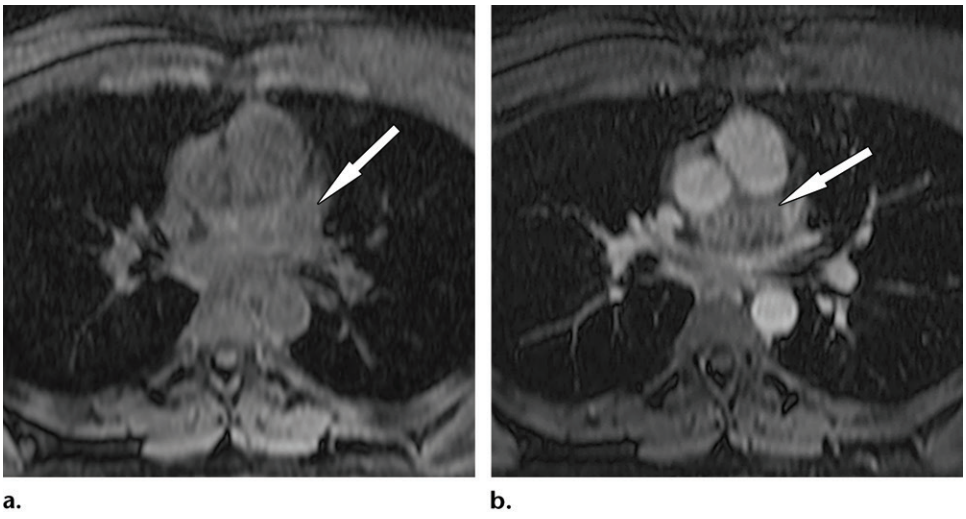

MRI検査:軟部組織コントラストの強調

MRI検査は、軟部組織のコントラスト分解能に優れており、慢性縦隔炎の評価に有用な情報を提供します。特に、T1強調画像とT2強調画像を組み合わせることで、炎症や線維化の程度、周囲組織との関係を詳細に観察することができます。

MRIは、以下のような点で慢性縦隔炎の評価に役立ちます:

- 炎症性病変と線維化組織の区別

- 血管や神経など周囲構造物との関係の評価

- 造影剤を用いた活動性炎症の同定

自己免疫疾患関連の縦隔炎、特にIgG4関連疾患では、MRIが特に有用です。T2強調画像で高信号を示す活動性炎症領域と、T1強調画像で低信号を示す線維化領域を区別することで、病変の活動性を評価することができます。

所見:(a)非造影T1WIにて低信号、(b)Gd造影T1WIでは不均一造影を呈している。線維化した縦隔炎の所見として合致する所見である。

PET-CT:活動性炎症の評価と悪性腫瘍との鑑別

PET-CT(ポジトロン断層撮影-コンピュータ断層撮影)は、代謝活性の高い領域を視覚化することができ、慢性縦隔炎の活動性評価や悪性腫瘍との鑑別に重要な役割を果たします。

この検査では、FDG(フルオロデオキシグルコース)と呼ばれる放射性トレーサーを用いて、糖代謝の亢進した部位を同定します。

| PET-CT所見 | 解釈 |

| 局所的高集積 | 活動性炎症、悪性腫瘍の可能性 |

| びまん性軽度集積 | 慢性炎症、線維化 |

| 集積なし | 非活動性病変 |

慢性縦隔炎では、活動性の炎症部位にFDGの集積が見られますが、その程度は病型や活動性によって異なります。

感染症関連の縦隔炎では、比較的強い集積が局所的に見られることがありますが、自己免疫疾患関連の縦隔炎ではより広範囲にわたってびまん性の集積が観察されることがあります。

PET-CTは、特に悪性腫瘍との鑑別が必要な場合に有用です。ただし、炎症性病変と悪性腫瘍の両方がFDG集積を示すことがあるため、他の画像所見や臨床情報と併せて総合的に判断することが重要です。

所見:MRIと同様の症例である。同線維性組織にはFDGの集積亢進あり、炎症を疑う。

画像所見の経時的変化と治療効果判定

慢性縦隔炎の画像所見を経時的に追跡することは、病態の進行や治療効果を評価する上で大切です。

定期的な画像検査を行うことで、縦隔の構造変化や炎症の範囲の推移を観察し、治療方針の調整に役立てることができます。

例えば、感染症関連の縦隔炎では、適切な抗菌薬治療により炎症所見の改善が見られることがあります。一方、自己免疫疾患関連の縦隔炎では、免疫抑制療法の効果を画像所見の変化から判断することができます。

放射線照射後の慢性縦隔炎では、線維化の進行が緩徐であることが多く、長期にわたる経過観察が必要となります。この場合、CTやMRIを用いて線維化の範囲や程度の変化を詳細に評価することが可能性として挙げられます。

治療方法と薬、治癒までの期間

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)の治療は、その原因や病態に応じて個別化されるべき複雑なプロセスです。

特発性、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後など、様々な病型に対して、薬物療法、手術療法、そして支持療法を組み合わせた包括的なアプローチが必要となります。

治癒までの期間は個々の症例によって大きく異なり、数ヶ月から数年に及ぶこともあります。早期診断と適切な治療介入が、予後の改善と生活の質の維持に不可欠です。

薬物療法:病態に応じた多様なアプローチ

慢性縦隔炎の薬物療法は、その原因や病態に応じて選択されます。 感染症関連の縦隔炎では、抗生物質や抗真菌薬が中心的な役割を果たします。

例えば、結核性縦隔炎の場合、イソニアジド、リファンピシン、エタンブトール、ピラジナミドなどの抗結核薬を組み合わせた多剤併用療法が標準的な治療となります。

| 病型 | 主な薬物療法 |

| 感染症関連 | 抗生物質、抗真菌薬 |

| 自己免疫疾患関連 | ステロイド、免疫抑制剤 |

| 薬剤性 | 原因薬剤の中止、ステロイド |

自己免疫疾患関連の慢性縦隔炎では、ステロイドや免疫抑制剤が用いられます。 IgG4関連疾患による縦隔炎の場合、プレドニゾロンなどのステロイド薬が第一選択となることが多く、必要に応じてリツキシマブなどの生物学的製剤が考慮されます。

サルコイドーシスによる縦隔炎では、症状や病勢に応じてステロイド治療が行われ、メトトレキサートなどの免疫抑制剤が併用されることもあります。

薬剤性の慢性縦隔炎では、原因と考えられる薬剤の中止が最初のステップとなります。その上で、炎症の程度に応じてステロイド療法が行われることがあります。

治療期間は個々の症例によって異なりますが、数週間から数ヶ月に及ぶことがあります。

手術療法:適応と手技の選択

手術療法は、慢性縦隔炎の治療において重要な選択肢の一つです。特に、薬物療法で改善が見られない場合や、膿瘍形成、重度の線維化による臓器圧迫などの合併症がある場合に考慮されます。

手術の目的は、病変部位の切除、ドレナージ、あるいは圧迫されている臓器の解放など、症例に応じて異なります。

| 手術療法の種類 | 主な適応 |

| 縦隔郭清術 | 広範囲の線維化、腫瘤形成 |

| 膿瘍ドレナージ | 膿瘍形成を伴う感染性縦隔炎 |

| 縦隔生検 | 診断確定のための組織採取 |

手術アプローチは、病変の位置や範囲によって選択されます。 胸腔鏡下手術(VATS)は、低侵襲で早期回復が期待できるため、可能な限り考慮されます。ただし、広範囲の癒着や重度の線維化がある場合は、開胸手術が必要となることもあります。

手術後の回復期間は、手術の範囲や患者の全身状態によって異なりますが、通常1〜2週間の入院が必要となります。その後、数ヶ月にわたるリハビリテーションや経過観察が続くことが一般的です。

支持療法と症状管理

慢性縦隔炎の治療において、支持療法と症状管理は患者のQOL(生活の質)維持に重要です。これらには、疼痛管理、呼吸リハビリテーション、栄養サポートなどが含まれます。

長期にわたる治療過程で、患者の身体的・精神的サポートが不可欠となります。

疼痛管理では、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)や、必要に応じてオピオイド系鎮痛薬が用いられます。

呼吸リハビリテーションは、縦隔炎による呼吸機能低下を改善し、日常生活の質を向上させるのに役立ちます。また、栄養サポートは、長期の炎症や治療による体力低下を防ぐために重要です。

| 支持療法の種類 | 目的 |

| 疼痛管理 | 痛みの軽減、QOL改善 |

| 呼吸リハビリテーション | 呼吸機能の維持・改善 |

| 栄養サポート | 全身状態の維持・改善 |

これらの支持療法は、主治療と並行して行われ、患者の全身状態や治療経過に応じて調整されます。

長期にわたる治療において、患者の心理的サポートも重要な要素となり、必要に応じて心理カウンセリングが提供されることもあります。

治癒までの期間と経過観察

慢性縦隔炎の治癒までの期間は、病型や重症度、治療反応性によって大きく異なります。一般的に、数ヶ月から数年に及ぶことがあり、完全な治癒に至らず、長期的な管理が必要となるケースもあります。

感染症関連の慢性縦隔炎の場合、適切な抗菌薬治療により比較的短期間(数ヶ月程度)で改善が見られることがあります。

一方、自己免疫疾患関連や放射線照射後の縦隔炎では、長期的な経過をたどることが多く、数年にわたる治療と経過観察が必要となる可能性があります。

治癒の判定には、以下の要素が考慮されます:

- 臨床症状の改善

- 炎症マーカーの正常化

- 画像所見の改善

- 生活の質の回復

経過観察期間中は、定期的な画像検査や血液検査が行われ、再発や合併症の早期発見に努めます。また、薬物療法を受けている患者では、副作用のモニタリングと薬剤の調整が継続的に行われます。

| 経過観察項目 | 頻度 |

| 臨床評価 | 1〜3ヶ月ごと |

| 画像検査 | 3〜6ヶ月ごと |

| 血液検査 | 1〜3ヶ月ごと |

治癒後も、一定期間の経過観察が継続されることが一般的です。これは、再発の早期発見や、長期的な合併症の予防のために大切です。 経過観察の期間や頻度は、個々の患者の状態や病型に応じて調整されます。

慢性縦隔炎治療の副作用とリスクを知る

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)の治療は、患者の生活の質を改善し、合併症を予防する上で重要です。しかし、その治療法には様々な副作用やリスクが伴います。

特発性、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後など、各病型に応じた治療法にはそれぞれ固有の問題があります。

これらの副作用やリスクを理解し、適切に管理することが、治療の成功と患者の安全を確保する上で不可欠です。

薬物療法に伴う副作用

慢性縦隔炎の治療で用いられる薬物には、様々な副作用が伴う可能性があります。特に長期間の使用が必要となる場合、これらの副作用は患者の生活に大きな影響を与えることがあります。

ステロイド薬は、自己免疫疾患関連の縦隔炎や、一部の特発性縦隔炎の治療に用いられますが、以下のような副作用のリスクがあります:

- 骨粗鬆症

- 糖尿病

- 高血圧

- 体重増加

- 皮膚の菲薄化

- 易感染性

これらの副作用は、使用量や期間に応じて発現リスクが高まります。特に、高齢者や既往歴のある患者では、注意深いモニタリングが必要となります。

| 薬剤 | 主な副作用 |

| ステロイド | 骨粗鬆症、糖尿病、高血圧 |

| 免疫抑制剤 | 感染リスク増大、骨髄抑制 |

| 抗生物質 | 消化器症状、アレルギー反応 |

免疫抑制剤は、自己免疫疾患関連の縦隔炎で使用されることがありますが、感染リスクの増大や骨髄抑制などの副作用があります。これらの薬剤を使用している患者では、定期的な血球数のチェックや感染症スクリーニングが重要となります。

感染症関連の縦隔炎で使用される抗生物質も、消化器症状やアレルギー反応などの副作用を引き起こす可能性があります。長期間の抗生物質使用は、耐性菌の出現リスクも高めるため、慎重な投与が求められます。

手術療法に伴うリスクと合併症

手術療法は、慢性縦隔炎の治療において重要な選択肢ですが、いくつかのリスクと合併症を伴います。これらのリスクは、患者の全身状態や手術の範囲によって異なりますが、一般的に以下のようなものがあります:

- 出血

- 感染

- 周囲臓器の損傷(心臓、肺、大血管など)

- 麻酔関連の合併症

- 術後の痛み

特に、縦隔の炎症や線維化が高度な場合、周囲臓器との癒着が強く、手術の難度が上がることがあります。このような状況では、予期せぬ出血や臓器損傷のリスクが高まる可能性があります。

| 手術リスク | 関連因子 |

| 出血 | 炎症の程度、癒着の強さ |

| 感染 | 手術時間、患者の免疫状態 |

| 臓器損傷 | 手術の範囲、癒着の程度 |

また、手術後の回復期間中には、肺炎や深部静脈血栓症などの合併症のリスクもあります。これらのリスクを最小限に抑えるため、早期離床や適切な抗凝固療法などの予防措置が講じられます。

放射線治療後の長期的影響

放射線照射後の慢性縦隔炎は、放射線治療の晩期合併症として発生することがありますが、その治療自体も様々な長期的影響をもたらす可能性があります。

放射線治療後の患者では、以下のような問題が生じる可能性があります:

- 肺線維症

- 心膜炎

- 冠動脈疾患

- 食道狭窄

- 二次性悪性腫瘍

これらの影響は、放射線照射から数ヶ月あるいは数年後に現れることがあり、患者の生活の質に大きな影響を与える可能性があります。

| 放射線の長期影響 | 発症時期 |

| 肺線維症 | 6ヶ月〜数年後 |

| 心膜炎 | 数ヶ月〜数年後 |

| 二次性悪性腫瘍 | 5年以降 |

放射線治療後の患者では、これらの晩期合併症のリスクを考慮し、長期的なフォローアップが重要となります。定期的な画像検査や心肺機能評価を行うことで、早期発見と適切な対応が可能となります。

免疫抑制状態に伴う感染リスク

慢性縦隔炎の治療、特に自己免疫疾患関連の縦隔炎の治療では、ステロイドや免疫抑制剤の使用により、患者が免疫抑制状態に陥ることがあります。この状態は、様々な感染症のリスクを高める可能性があります。

免疫抑制状態にある患者で注意すべき感染症には以下のようなものがあります:

- 日和見感染(ニューモシスチス肺炎、サイトメガロウイルス感染症など)

- 結核の再活性化

- 真菌感染症

- ウイルス性肝炎の再活性化

これらの感染症は、時に重篤化し、生命を脅かす可能性もあるため、早期発見と適切な対応が重要です。

免疫抑制療法を受ける患者では、定期的な感染症スクリーニングや予防的抗生物質の投与が考慮されることがあります。

| 免疫抑制に伴う感染症 | 予防策 |

| ニューモシスチス肺炎 | ST合剤の予防投与 |

| 結核 | INH予防投与、定期的な胸部X線 |

| 真菌感染症 | 抗真菌薬の予防投与 |

また、免疫抑制状態にある患者では、生ワクチンの接種が禁忌となることがあるため、ワクチン接種のタイミングや種類についても、慎重な検討が必要です。

治療の長期化に伴う心理的影響

慢性縦隔炎の治療は長期にわたることが多く、これが患者の心理面に大きな影響を与えることがあります。長期の治療や頻繁な通院、副作用への対応などは、患者に精神的な負担をかける可能性があります。

治療の長期化に伴う心理的影響には、以下のようなものがあります:

- うつ状態

- 不安障害

- 社会的孤立感

- 自尊心の低下

- 慢性的な疲労感

これらの心理的問題は、患者の治療アドヒアランスや全体的な予後にも影響を与える可能性があるため、早期に認識し、適切に対応することが大切です。

| 心理的影響 | 支援策 |

| うつ状態 | 精神科的介入、カウンセリング |

| 社会的孤立感 | 患者サポートグループ、家族教育 |

| 慢性的な疲労感 | リハビリテーション、ストレス管理 |

また、長期の治療は患者の社会生活や職業生活にも影響を与えることがあります。就労の継続や経済的な問題に直面する患者も少なくないため、社会福祉サービスとの連携も重要な支援策となります。

慢性縦隔炎:再発のリスクと予防戦略

慢性縦隔炎(まんせいじゅうかくえん)は、その複雑な病態と多様な原因により、再発のリスクが常に存在する疾患です。

特発性、感染症関連、自己免疫疾患関連、薬剤性、放射線照射後など、各病型によって再発の可能性と予防方法が異なります。再発を防ぐためには、原因に応じた適切な管理と継続的なモニタリングが不可欠です。

患者と医療チームの協力のもと、長期的な視点での予防戦略を立てることが、慢性縦隔炎の再発リスクを最小限に抑える上で重要となります。

再発リスクの評価と予測

慢性縦隔炎の再発リスクは、その原因や病型によって大きく異なります。 医療チームは、個々の患者の状況を詳細に評価し、再発のリスクを予測する必要があります。

再発リスクの評価には、以下のような要因が考慮されます:

- 原因疾患の活動性

- 治療への反応性

- 残存病変の有無

- 患者の免疫状態

- 環境因子や生活習慣

これらの要因を総合的に判断し、再発リスクの高低を見極めることが大切です。

| 病型 | 再発リスク |

| 特発性 | 中程度 |

| 感染症関連 | 低〜中程度 |

| 自己免疫疾患関連 | 中〜高程度 |

| 薬剤性 | 低程度(原因薬剤中止後) |

| 放射線照射後 | 低程度(線維化進行の可能性あり) |

特に、自己免疫疾患関連の慢性縦隔炎では、基礎疾患の活動性と密接に関連して再発リスクが変動するため、継続的な評価が重要です。

感染症関連縦隔炎の再発予防

感染症関連の慢性縦隔炎、特に結核やヒストプラズマ症、クリプトコッカス症などによるものでは、再発予防が極めて重要です。これらの感染症は、不適切な治療や免疫状態の低下により再活性化するリスクがあります。

感染症関連縦隔炎の再発予防には、以下のような戦略が考えられます:

- 十分な期間の抗微生物薬治療の完遂

- 定期的な画像検査と血液検査によるモニタリング

- 免疫状態の維持(栄養管理、ストレス軽減など)

- 再感染リスクの高い環境の回避

特に結核性縦隔炎の場合、治療完了後も一定期間の経過観察が必要です。再発の兆候を早期に発見し、迅速に対応することが、長期的な予後改善につながります。

| 予防策 | 目的 |

| 抗微生物薬治療の完遂 | 病原体の完全排除 |

| 定期的モニタリング | 再活性化の早期発見 |

| 免疫状態の維持 | 自然防御力の向上 |

また、HIV感染症などの免疫不全状態にある患者では、日和見感染症のリスクが高いため、より慎重な管理が求められます。

自己免疫疾患関連縦隔炎の再燃防止

自己免疫疾患関連の慢性縦隔炎、例えばIgG4関連疾患やサルコイドーシス、リウマチ性疾患に伴うものでは、基礎疾患の活動性コントロールが再発予防の鍵となります。これらの疾患では、完全寛解を維持することが難しく、長期的な管理が必要となります。

自己免疫疾患関連縦隔炎の再燃防止には、以下のアプローチが考えられます:

- 免疫抑制療法の適切な維持

- 定期的な疾患活動性の評価

- ストレス管理と生活習慣の改善

- 感染症など再燃のトリガーとなる因子の回避

特にIgG4関連疾患では、血清IgG4値のモニタリングが再燃予測に有用とされていますが、画像所見や臨床症状との総合的な評価が重要です。

サルコイドーシスでは、疾患の自然経過が多様であるため、個々の患者に応じた再燃リスクの評価と予防戦略の立案が必要です。定期的な肺機能検査や心臓評価も、再燃の早期発見に役立ちます。

| 評価項目 | 頻度 |

| 血清マーカー | 1〜3ヶ月ごと |

| 画像検査 | 3〜6ヶ月ごと |

| 臓器機能評価 | 6〜12ヶ月ごと |

薬剤性・放射線照射後縦隔炎の長期管理

薬剤性の慢性縦隔炎では、原因薬剤の中止後も一定期間の経過観察が必要です。再発のリスクは比較的低いものの、組織の修復過程や二次的な合併症に注意を払う必要があります。

薬剤性縦隔炎の長期管理のポイント:

- 原因薬剤の再投与回避

- 類似薬剤への交差反応性の確認

- 組織修復過程のモニタリング

- 二次的な線維化進行の評価

放射線照射後の慢性縦隔炎では、照射の影響が長期にわたって進行する可能性があるため、継続的な観察が重要です。再発というよりも、むしろ線維化の進行や晩期合併症の発症に注意を払う必要があります。

放射線照射後縦隔炎の長期管理のポイント:

- 定期的な画像検査による線維化進行の評価

- 心肺機能の定期的チェック

- 二次性悪性腫瘍の早期発見のためのスクリーニング

- 放射線性心膜炎や冠動脈疾患などの合併症モニタリング

これらの病型では、再発よりも長期的な合併症予防が管理の中心となります。

| 管理項目 | 薬剤性 | 放射線照射後 |

| 画像評価 | 6〜12ヶ月ごと | 3〜6ヶ月ごと |

| 臓器機能評価 | 必要に応じて | 定期的に実施 |

| 二次性合併症スクリーニング | 低頻度 | 高頻度 |

生活習慣と環境因子の最適化

慢性縦隔炎の再発予防において、患者の生活習慣や環境因子の最適化は重要な要素です。これらの要因は、直接的または間接的に疾患の経過に影響を与える可能性があります。

再発リスクを低減するための生活習慣の改善策:

- 禁煙(喫煙は炎症を悪化させる可能性がある)

- バランスの取れた栄養摂取

- 適度な運動(呼吸機能の維持・改善に寄与)

- 十分な睡眠とストレス管理

- アルコール摂取の制限

環境因子の管理も再発予防に重要です。 特に、感染症関連の縦隔炎既往がある場合、環境中の病原体への曝露を最小限に抑えることが大切です。

職場や生活環境の最適化:

- 空気清浄度の高い環境の維持

- 適切な湿度管理(カビの発生防止)

- 感染リスクの高い環境への不必要な曝露回避

- 定期的な環境クリーニング

これらの生活習慣や環境因子の最適化は、慢性縦隔炎の再発予防だけでなく、患者の全身状態の改善にも寄与します。医療チームは、患者個々の生活状況を考慮しながら、実行可能で持続可能な改善策を提案することが大切です。

治療費

慢性縦隔炎の治療費は、病状の重症度や治療期間によって大きく変動します。初診料から入院費まで、様々な費用が発生し、長期的な経済的負担となることがあります。

検査費用

慢性縦隔炎の診断と経過観察には、様々な検査が必要です。CT検査は14,700円~20,700円、MRI検査は19,000円~30,200円程度かかります。

血液検査は項目によって異なりますが、4,000円から15,000円程度です。

処置費と薬剤費

処置費は症状や必要な治療によって変わりますが、一回の処置で5,000円から20,000円程度かかることがあります。薬剤費は処方内容によって大きく異なり、月額10,000円から50,000円以上になることもあります。

| 費用項目 | 概算費用 |

| 抗菌薬治療 | メロペン842円/回 × 3回 = 2,526円/日 |

| 手術 | K521 食道周囲膿瘍切開誘導術 開胸手術 282,100円 |

入院費用

入院が必要な場合、一日当たりの基本入院料は20,000円から40,000円程度です。これに検査費、処置費、薬剤費などが加わるため、1週間の入院で30万円から50万円以上かかる可能性があります。

詳しく述べると、日本の入院費計算方法は、DPC(診断群分類包括評価)システムを使用しています。DPCシステムは、病名や治療内容に基づいて入院費を計算する方法です。以前の「出来高」方式と異なり、多くの診療行為が1日あたりの定額に含まれます。

主な特徴:

1. 約1,400の診断群に分類

2. 1日あたりの定額制

3.一部の治療は従来通りの出来高計算

表:DPC計算に含まれる項目と出来高計算項目

| DPC(1日あたりの定額に含まれる項目) | 出来高計算項目 |

| 投薬 | 手術 |

| 注射 | リハビリ |

| 検査 | 特定の処置 |

| 画像診断 | (投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。) |

| 入院基本料 |

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院とした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術処置等2なし

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥459,710 +出来高計算分

保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

なお、上記値段は2024年6月時点のものであり、最新の値段を適宜ご確認ください。

以上