気管支炎は気管支と呼ばれる呼吸の通り道に炎症が起こる病気です。

z風邪と似た症状があるために見過ごされがちですが、適切な対処を行わないと長引く咳や息苦しさが続く場合もあります。

この記事では気管支炎とは何か、気管支炎の症状がどのように現れやすいのか、また気管支炎の咳が長引くときの注意点などを中心に基礎知識を詳しく解説いたします。

受診を検討するときのポイントも含め、呼吸器内科に関心をお持ちの方に向けた内容です。

気管支炎とは

気管支炎はウイルスや細菌などの感染によって気管支の粘膜に炎症が起こる状態を指します。

気管支は肺に空気を送り込む大切な通り道なので、そこに炎症が生じると咳や痰などの症状が出やすくなります。

風邪と似ている面もありますが、より咳が長引く傾向があり、慢性化すると息切れが気になりやすくなります。

気管支の役割

気管支は、喉(咽頭)から気管を通じて肺へ空気を届ける重要な部分です。

気管支内側の粘膜は外部からのホコリや病原体を取り除くための繊毛や粘液で守られています。

これらの防御システムが弱まったり過剰な炎症反応が起きたりすると、粘膜が腫れて気管支炎を発症します。

- 気管支の内壁は繊毛上皮で覆われ、異物を体外へ排出する

- 気管支は左右の肺へ空気を分配する分岐点として機能する

- 粘液に含まれる免疫物質がウイルスや細菌の侵入を防ぐ

気管支炎が起こる仕組み

気管支炎は主に急性と慢性の2つに分けられます。急性気管支炎の多くはウイルス感染によって引き起こされ、風邪をこじらせる形で発症しやすいです。

一方、慢性気管支炎は長期にわたる喫煙や大気汚染、または繰り返す急性気管支炎がきっかけとなって起こることがあります。

どちらも咳や痰が中心症状ですが、発症のきっかけと継続期間に違いがあります。

急性気管支炎と慢性気管支炎

急性気管支炎は多くの場合1~2週間程度の経過で症状が治まるとされています。

ウイルス性のことが多く、適度な休養と水分補給、そして医師の指示に沿った治療を行うと改善が期待できます。

一方、慢性気管支炎は3か月以上咳と痰が続く状態を指し、特に喫煙者や呼吸器に慢性的な負担がある場合にみられます。

急性気管支炎と慢性気管支炎の特徴

| 種類 | 主な原因 | 継続期間 | 主な症状 |

|---|---|---|---|

| 急性気管支炎 | ウイルスや細菌感染 | 数日~2週間程度 | 強い咳、痰、発熱 |

| 慢性気管支炎 | 喫煙、大気汚染など | 3か月以上の症状継続 | 咳、痰、息切れ |

風邪と気管支炎の違い

風邪もウイルス感染によって生じる呼吸器系の病気ですが、症状の中心は鼻水やくしゃみで、咳はあっても気管支への炎症がそれほど強くない場合が多いです。

気管支炎では炎症の部位が気管支まで及ぶため咳が激しく続きやすく、痰も濃くなります。

風邪っぽい症状から始まって咳がひどく長引くときは気管支炎を疑うことが大切です。

気管支炎の症状

気管支炎の症状は咳と痰が中心になります。特に気管支炎の咳は長引く傾向があり、夜間や早朝に強く出ることも少なくありません。

呼吸器が弱っているときは全身の疲労を感じたり、体力が落ちてしまったりすることもあるため注意が必要です。

代表的な症状

代表的な症状として、咳・痰・息切れ・胸の違和感などが挙げられます。

急性気管支炎では一時的に発熱を伴う場合もあります。

慢性気管支炎では常に痰が多く出たり、ちょっとした動作で息切れを感じたりすることがあります。

気管支炎で出やすい症状の一覧

| 症状 | 特徴 |

|---|---|

| 咳 | 乾いた咳から痰を伴う湿った咳に移行しやすい |

| 痰 | 黄色や緑色など濃い色になることがある |

| 息切れ | 慢性化すると軽い運動でも息苦しさを感じる |

| 発熱 | 主に急性期にみられる。微熱から高熱まで個人差がある |

| 胸の痛み | 咳のしすぎや気管支の炎症により胸の奥に痛みを感じることがある |

咳の特徴

気管支炎の咳は最初は乾いた咳で始まり、しばらくすると痰を伴う湿った咳に変わりやすいです。

咳が続くと気管支の粘膜が刺激され、さらなる炎症を起こして咳が止まりにくくなる悪循環に陥ることもあります。

特にに気管支炎の咳は夜間に激しくなりやすいため睡眠不足や疲労の原因となることが多いです。

呼吸が苦しくなる原因

気管支炎では粘膜の炎症によって気道が狭くなるため呼吸をするときに息苦しさを感じる場合があります。

急性の間は発熱や体のだるさも合わさり、息苦しさが増すことがあります。

慢性の場合は長期的に気管支がダメージを受け、肺全体の機能が低下することで呼吸困難感につながることがあります。

合併症リスク

気管支炎は適切に治療しないと肺炎などの重い病気につながる可能性があります。

免疫力が低下しているときや高齢者・小児などは肺炎のリスクが上がるため注意が必要です。

また、慢性的に気管支が炎症を起こしやすい環境にある方は慢性閉塞性肺疾患(COPD)への移行リスクも高まります。

気管支炎の原因とリスク要因

気管支炎はウイルスや細菌などによる感染が主要な原因です。

しかし、喫煙や大気汚染、アレルギーなど様々な要因が炎症を悪化させ、気管支炎を引き起こしやすくします。

日常生活の中でリスクを減らす工夫を行うことが大切です。

ウイルスや細菌の感染

急性気管支炎のおよそ90%以上はウイルス感染が関与するといわれています。

代表的な例としてインフルエンザウイルスやアデノウイルスなどがあり、風邪から移行するケースも少なくありません。

細菌感染は少ない傾向がありますが、一度細菌感染を起こすと症状が長引く場合があります。

気管支炎を引き起こしやすい主な病原体

| 分類 | 具体的な病原体 | 特徴 |

|---|---|---|

| ウイルス | インフルエンザウイルス、RSウイルスなど | 発熱や筋肉痛を伴うことが多く、集団感染もしばしば起こる |

| 細菌 | マイコプラズマ、百日咳菌など | 高熱や強い咳が続くケースがある |

| その他 | 真菌、寄生虫など | まれだが免疫力が低いときに発症することがある |

喫煙や大気汚染の影響

タバコの煙は気管支の繊毛機能を損ない、炎症を誘発しやすい状況をつくります。

受動喫煙も含めて喫煙環境に長く身を置くと、急性気管支炎から慢性化しやすくなる原因になり得ます。

また、排気ガスやPM2.5などの大気汚染物質も気管支に負担をかけ、炎症を起こしやすくします。

アレルギー体質との関係

花粉やハウスダストなどのアレルゲンに反応しやすい体質は気管支にも影響を及ぼすことがあります。

アレルギー性気管支炎のように気管支が過敏な状態になっていると、わずかな刺激でも強い炎症が起こるかもしれません。気管支ぜんそくと合併する例もあります。

アレルギーに関連する主な刺激源

- 花粉(スギ、ヒノキなど)

- ハウスダスト、ダニ

- ペットの毛やフケ

- カビやホコリ

免疫力との関係

免疫力が低下しているとウイルスや細菌に感染しやすくなり、気管支炎を発症しやすくなります。

ストレスや睡眠不足、栄養状態の偏りなどが重なると一時的に免疫が弱まることがあります。

体力が落ちていると感じたときは早めに休養を取り、気になる症状があれば医療機関に相談するのが望ましいです。

気管支炎の診断方法

気管支炎の診断では医師が問診や身体診察を通じて症状や経過を把握し、必要に応じて画像検査や血液検査などを行います。

気管支炎は風邪や肺炎などの他の疾患と区別しにくいため、複数の検査を組み合わせて判断することが多いです。

問診と身体診察

医師はどのようなタイミングで咳が出るのか、痰の色や量、発熱の有無、息苦しさの程度などを詳細に尋ねます。

診察では聴診器で肺の音を確認し、ゼーゼー・ヒューヒューといった異常音が聞こえるかどうかをチェックします。

診察時に聞かれる可能性が高い事項

| 項目 | 具体例 |

|---|---|

| 症状の経過 | いつから咳が始まったか症状の変化はあるか |

| 痰の状態 | 色、量、粘度、血の混入など |

| 全身症状 | 発熱、倦怠感、関節痛など |

| 喫煙歴 | 1日の本数、何年続けているか |

| 生活環境 | 大気汚染、受動喫煙、アレルギー源への曝露など |

画像検査でわかること

胸部X線検査(レントゲン)では肺や気管支周辺の状態を確認できます。

気管支炎では大きな異常が映らないこともありますが、肺炎や気胸など他の病気を排除する上で有用です。

必要に応じてCT検査を行い、気管支の炎症がどの程度広がっているかをさらに詳しく確認することもあります。

血液検査や痰検査の活用

血液検査では白血球数やCRP(炎症を示す指標)の数値を確認し、炎症の強さや細菌感染の有無をある程度推測できます。

痰検査では痰中に含まれる細菌やウイルスを特定し、治療方針を立てる助けになります。

特に慢性気管支炎が疑われるケースや重症例の患者では詳しい検査が重要です。

医師に相談すべき症状

気管支炎かどうか迷う場合でも咳が2週間以上続く、痰が濃い色になってきた、呼吸が苦しくて日常生活に支障が出るといった状態では早めに医師の診断を受けたほうがよいです。

高齢者や小児、また持病を持っている方は肺炎を併発する可能性が高まるため早期の受診が大切です。

気管支炎の治療方法

気管支炎の治療はウイルス性の場合は対症療法が中心で、細菌性の場合は抗生物質を使用することがあります。

症状を和らげるための薬物療法とあわせて生活習慣の見直しやセルフケアも重要です。

薬物療法

ウイルス感染が主な場合は咳止め薬や去痰薬などを用いて症状を抑え、自然治癒を促す方法が一般的です。

細菌感染が疑われる場合には医師の判断で抗生物質が処方されることがあります。

慢性気管支炎では長期的な管理が必要なので、症状に合わせて薬の種類や量を調整します。

主な薬剤の種類

| 薬剤分類 | 目的 | 使用例 |

|---|---|---|

| 抗生物質 | 細菌の増殖を抑える | ペニシリン系、マクロライド系など |

| 咳止め薬 | 過剰な咳を抑えて気道の刺激を軽減する | コデイン系、非麻薬性鎮咳薬 |

| 去痰薬 | 痰を排出しやすくする | カルボシステインなど |

| 吸入ステロイド | 炎症を緩和し気管支を広げる | 喘息の合併症や慢性例で用いられる |

在宅でのケア

軽症の急性気管支炎は十分な休養と水分補給、湿度を保った部屋で過ごすなどの対策で改善が期待できます。

痰を排出しやすくするためにこまめにうがいを行い、喉や気道の乾燥を防ぎましょう。

また、栄養バランスのとれた食事や睡眠の質の向上によって免疫力をサポートすることも大切です。

在宅ケアに関するポイント

- 喉や気道の乾燥を防ぐため加湿器や濡れタオルで室内の湿度を保つ

- カフェイン飲料やアルコールは控えめにして水や白湯を意識的に摂取する

- うがいで気道粘膜を保護し、痰の排出を助ける

- 深呼吸や軽いストレッチで胸周りの負担を軽減する

重症例の対処

高熱が続く、血痰が出る、呼吸困難が顕著など症状が重い場合には入院治療が必要となることがあります。

酸素吸入や点滴、呼吸管理を行うことで炎症や疲労を軽減し、回復を早める方法をとることもあります。

慢性気管支炎や基礎疾患がある方は医師と相談して早めの対応を検討しましょう。

治療中に気をつけたいこと

気管支炎の治療中は症状が落ち着いても無理をせず、医師から指示された薬を飲み切ることが大切です。

途中で症状が和らいだとしても薬の使用を自己判断で止めると再燃や悪化を招く可能性があります。

また、急性期を過ぎても咳が完全に治まるまでは身体を冷やさないように気を配りましょう。

気管支炎の予防と生活習慣

気管支炎はウイルスや細菌の感染、喫煙などによってリスクが高まります。

日常生活を見直すことで気管支炎を発症する可能性を下げることができます。体調管理や周囲への配慮も含め、予防策を意識しましょう。

咳エチケットと手洗いの大切さ

ウイルス感染から身を守るためには手洗い・うがいを習慣づけることが有効です。

人混みに行った後や外出後にはなるべく早く手洗いを行い、ウイルスや細菌を洗い流します。

また、咳やくしゃみが出る場合はハンカチや袖で口元を覆い、周囲への飛沫感染を防止します。

感染予防に役立つ行動例

- 外出後や調理前後、食事前後に手洗いをする

- 咳やくしゃみが出るときはマスクやハンカチで口元を覆う

- 定期的に換気を行い、室内にウイルスが滞留しないようにする

タバコを控える理由

喫煙は気管支に直接ダメージを与え、炎症を長引かせる原因になります。

タバコの煙に含まれる有害物質によって繊毛の動きが低下し、気管支の自浄作用が弱まります。

受動喫煙も同様に気管支への負担になるため、喫煙者がいる環境ではできるだけ煙を吸わない工夫が必要です。

喫煙がもたらす主な影響

| 影響 | 内容 |

|---|---|

| 繊毛機能の低下 | ホコリや病原体を排出する力が弱まる |

| 炎症の慢性化 | 繰り返し刺激を受けるため気管支炎が長引きやすい |

| 呼吸器全体のダメージ | COPDや肺がんなど他の疾患リスクも上がる |

食事や運動での対策

気管支炎の予防には日頃から免疫力を保つ取り組みが役立ちます。

栄養バランスのとれた食事や適度な運動は身体全体の健康を維持する要です。

特にタンパク質、ビタミンA・C・E、ミネラルなどを意識的に摂ることで粘膜の健康をサポートできます。

気管支炎予防に役立つ食品の例

| 食品カテゴリ | 具体例 | 主な栄養素 |

|---|---|---|

| 野菜類 | ブロッコリー、にんじんなど | ビタミンC、ベータカロテン |

| 果物類 | みかん、いちご、キウイなど | ビタミンC、食物繊維 |

| たんぱく質 | 鶏肉、魚、大豆製品など | アミノ酸、ビタミンB群 |

| 乳製品 | ヨーグルト、チーズなど | カルシウム、乳酸菌 |

軽い有酸素運動(ウォーキングや軽いジョギングなど)やストレッチを継続し、呼吸器の働きを活性化するとともに体力を維持することも大切です。

季節の変わり目に注意

季節の変わり目は気温や湿度の変化が大きく、身体が寒暖差に対応しきれないことで免疫力が低下しやすいです。

その結果、ウイルス感染にかかりやすくなり、気管支炎を発症するリスクが高まります。

衣類でうまく体温調節を行い、厚手の服やブランケットを活用して体を冷やさないようにしましょう。

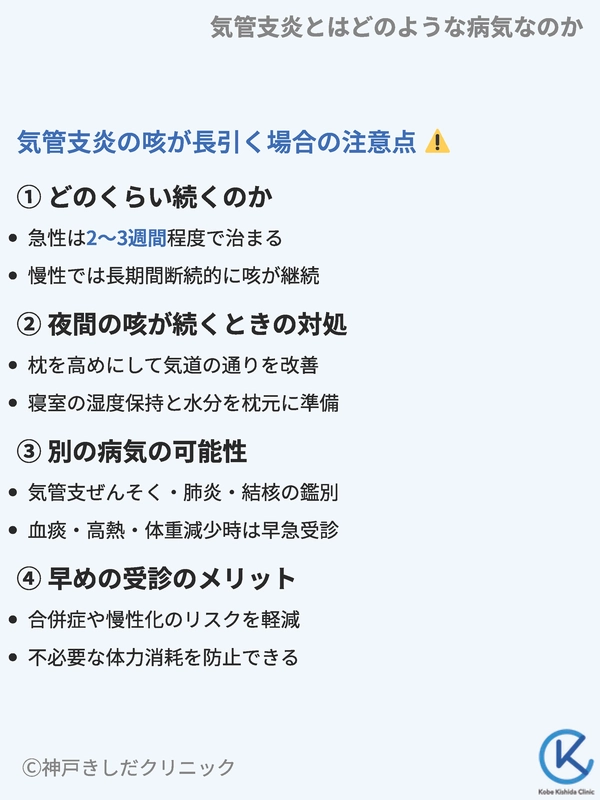

気管支炎の咳が長引く場合の注意点

気管支炎の咳は症状が軽減しても数週間ほど続くケースがあります。

特に夜間の咳が続くと睡眠の妨げとなり体力が回復しにくくなります。

長引く咳には他の病気が隠れていることもあるので自己判断で放置するのは避けましょう。

どのくらい続くのか

急性気管支炎の咳は概ね2~3週間程度で治まることが多いですが、体質や基礎疾患の有無などによっては1か月以上続く場合もあります。

慢性気管支炎ではさらに長期間、断続的に咳が出ることがあります。

夜間の咳が続くときの対処

夜間の咳は気道の乾燥や体勢による刺激が原因になることがあります。

枕を少し高めにして寝ると気道の通りが改善し、咳が和らぐ場合があります。

寝室の湿度を適度に保ち、喉が乾燥しないよう水分を枕元に置いておくことも有益です。

夜間に咳を和らげる工夫

- 枕元に水やハーブティーを用意しておき、喉が乾いたらこまめに飲む

- 部屋を適度に加湿し、乾燥から気道を守る

- 喉を温める目的でマフラーを軽く巻いて寝る

別の病気の可能性

2週間以上咳が続く場合は別の病気が隠れている可能性も考慮したほうがよいです。

例えば気管支ぜんそく、肺炎、結核、副鼻腔炎などが長引く咳の原因になります。

特に血痰や高熱、体重減少などがあるときは早急に医師の診断を仰ぐ必要があります。

長引く咳が疑われる主な疾患

| 疾患名 | 主な症状 | 判断の目安 |

|---|---|---|

| 気管支ぜんそく | ゼーゼーと呼吸音がする | アレルギー体質と合併しやすい |

| 肺炎 | 高熱、胸の痛み、倦怠感 | 胸部X線検査で異常が出る |

| 結核 | 長期間の咳、血痰、体重減少 | 結核菌検査や画像診断が必要 |

| 副鼻腔炎 | 鼻づまり、後鼻漏がひどい | 鼻や副鼻腔の画像検査が重要 |

早めの受診のメリット

気管支炎の咳が長引くときは、「そのうち治るだろう」と自己判断せずに早めに医療機関で検査や治療を受けることが大切です。

長引く咳が他の合併症や慢性化を招くリスクを減らせるだけでなく、不必要に体力を消耗することを防げます。

早期治療により生活の質を維持しやすくなります。

受診を考える際のポイント

気管支炎を疑った際にどのように医療機関を選び、どのような準備をして受診すればよいのかを知っておくと安心です。

呼吸器内科の専門医がいる病院・クリニックを選ぶメリットも大きいでしょう。

病院・クリニックの選び方

近所の内科や呼吸器内科を調べ、評判や診療内容を把握しておくと安心です。

特に慢性気管支炎が疑われる方や咳が重症化している場合は呼吸器専門医が在籍する施設を選ぶと詳しい検査や適切な治療計画が期待できます。

逆に急性で軽度の症状なら地域の内科で受診しても十分なケースがあります。

医療機関選びにおけるチェックポイント

- 呼吸器内科の専門医が在籍しているか

- 検査機器(レントゲン、CTなど)の設備状況

- 通院のしやすさ(交通手段、診療時間など)

- 医師や看護師とのコミュニケーションのしやすさ

呼吸器内科を受診する利点

呼吸器内科は肺や気管支など呼吸器系の病気の診断・治療に特化しています。

肺機能検査や血中ガス分析など専門的な検査も行い、気管支炎だけでなく、ぜんそくや肺炎、COPDなどの合併の可能性まで踏まえた診断を受けることができます。

重症の場合や長引く咳に悩む方にとって専門的なアドバイスは大きな助けとなるでしょう。

質問リストを準備する

受診時に伝えたいことをまとめておくと診察がスムーズに進みます。

特に咳が出やすい時間帯や痰の色、過去の病歴などは重要な情報です。

医師に聞きたいことや治療の希望がある場合はあらかじめメモしておきましょう。

受診前に整理しておくと便利な情報

| 情報項目 | 具体例 |

|---|---|

| 症状の経過 | 何日前からどのように変化してきたか |

| 痰の特徴 | 色、粘度、出るタイミングなど |

| 生活習慣 | 喫煙習慣、睡眠時間、仕事の内容など |

| 既往症 | ぜんそく、鼻炎、アレルギーの有無など |

| 薬の使用状況 | 市販薬の有無、健康サプリメントなど |

日常生活で気をつける点

気管支炎の治療中や治療後も適度に体を動かし、疲れをためないようにすることが大切です。

咳が落ち着いてもしばらくは安静と栄養補給を意識して体の回復を優先すると再発リスクを減らせます。

また、家族や職場の理解を得て無理なく療養できる環境を整えておくとよいでしょう。

日常生活で心がける項目

- 規則正しい生活リズムを維持する

- 通勤・通学など人混みが多い場所ではマスクを活用する

- 自宅の室温と湿度を適度に保つことで気道を保護する

- アルコールや喫煙など気管支を刺激する行動を控える

以上