日常生活の中でしつこい咳や呼吸の苦しさを何度も感じる方は、もしかすると気管支喘息が関係しているかもしれません。

気管支喘息は慢性の疾患で、発作時の症状を的確にコントロールするために専門の治療が重要です。

この記事では気管支喘息とは何か、そしてどのような症状が見られるのかを基礎から丁寧に解説し、専門医による治療の流れをわかりやすくまとめました。

呼吸器内科への受診や日常の注意点を知りたい方に役立つ情報を詰め込んでいますので、ぜひご覧ください。

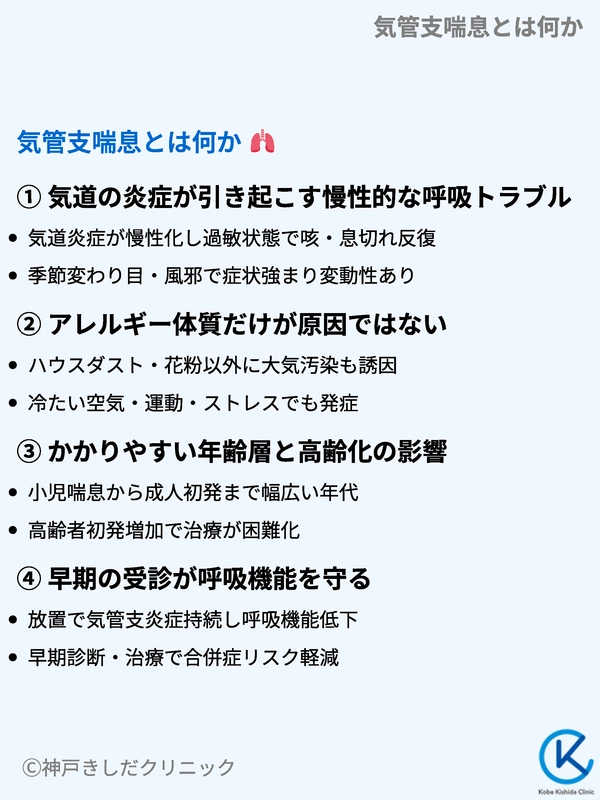

気管支喘息とは何か

気管支喘息は気道が慢性的に炎症を起こして過敏な状態になり、咳や息切れを繰り返す疾患です。

アレルギー体質との関連だけでなく、ウイルス感染や大気汚染などの影響によって悪化することがあります。

正しく理解しておくことで日常生活の過ごし方や医療機関の受診タイミングがつかみやすくなります。

気道の炎症が引き起こす慢性的な呼吸トラブル

気管支喘息とは何かを考えるうえで気道の炎症が慢性的に続く点が大きな特徴です。

炎症が続くと気管支が過敏になり、わずかな刺激でも気管支が狭くなります。

その結果、咳や喘鳴(ヒューヒュー・ゼーゼーといった呼吸音)、息苦しさが長期的に起こりやすくなります。

症状は一定ではなく、季節の変わり目や風邪などのきっかけを機に強まることがあります。

また、人によっては運動やストレスで誘発される場合もあります。

アレルギー体質だけが原因ではない

アレルギー体質の方が発症しやすいイメージがありますが、気管支喘息の原因はアレルギーだけではありません。

ハウスダストや花粉などのアレルゲンは誘因の1つですが、大気汚染やタバコの煙、さらには冷たい空気や強い運動などによっても気道が刺激され、症状が出やすくなります。

特に現代の都市環境では排気ガスや粉塵など、さまざまな要因が相まって症状を悪化させるケースが少なくありません。

かかりやすい年齢層と高齢化の影響

気管支喘息の発症は子どもから大人まで幅広い年齢層で起こります。

幼少期に小児喘息として始まることもあれば、大人になってから初めて発症する成人喘息もあります。

近年は高齢の方でも初めて気管支喘息と診断されるケースが増え、加齢に伴う肺機能の低下が重なって治療が難しくなることもあります。

早期の受診が呼吸機能を守る

日常生活において「少しくらいの咳だから」「運動で苦しくなるだけだから」と放置しがちですが、放置すると気管支の炎症が持続して呼吸機能の低下を招く可能性があります。

早期に医師へ相談して適切な対応を行うと、後々の合併症リスクを減らせることが期待できます。

気管支喘息に関する主な特徴と注意点

| 特徴 | 内容 |

|---|---|

| 気道炎症の慢性化 | 炎症が長期に及び、わずかな刺激でも咳や息苦しさを感じやすい |

| 症状の変動 | 季節、感染、運動、環境などによって悪化と軽快を繰り返す |

| 幅広い年齢で発症 | 子どもの小児喘息から高齢者の初発まで様々な年代で起こる |

| 多様な誘因 | アレルギー物質、大気汚染、喫煙、ストレス、運動など原因は1つに限定されにくい |

| 早期対応の重要性 | 放置によって呼吸機能が落ちることがあるため、疑いがある場合は早めの受診が望ましい |

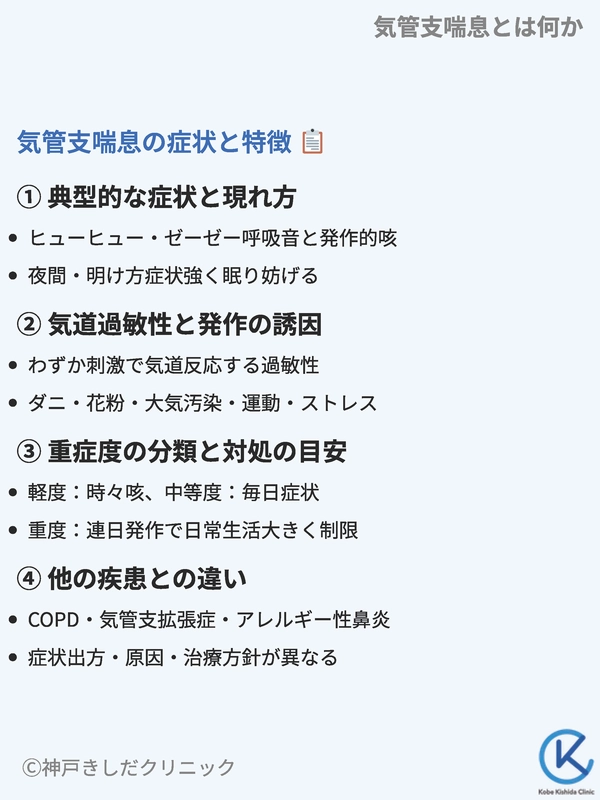

気管支喘息の症状と特徴

気管支喘息の症状は咳、喘鳴、息切れなど様々ですが、個人差が大きいことも特徴です。

ここでは代表的な症状や症状の重さによる分類方法について説明します。

自分がどの段階に該当するのかを把握すると受診や治療の目安が立てやすくなります。

典型的な症状と現れ方

気管支喘息の症状でよく知られているのは、ヒューヒュー・ゼーゼーといった呼吸音や発作的な咳です。

特に夜間や明け方に症状が強く出やすく、眠りを妨げる原因にもなります。激しい運動後や季節の変わり目に突然息苦しさを感じるケースも見られます。

ただし、常に強い発作が起きるわけではなく、ごく軽い咳程度で済むこともあります。

そのため、「風邪をひきやすい」「花粉症かな」と勘違いし、症状を慢性化させる場合があります。

気道過敏性と発作の誘因

気管支喘息のキーポイントとなる気道過敏性はわずかな刺激でも気道が反応してしまう状態を指します。

誘因となる具体例としては以下が挙げられます。

発作を誘導しやすい主な要因

- ハウスダストやダニなどのアレルゲン

- 花粉やカビ、ペットの毛

- 大気中の汚染物質(PM2.5など)

- 喫煙(受動喫煙も含む)

- 激しい運動

- ストレスや緊張

- 気温や湿度の急激な変化

過敏性が高い方はこれらの要因と接触すると咳や呼吸困難が生じやすくなります。

複数の要因が重なると発作の頻度や強度が増すことがあるため、複合的な視点で生活環境を振り返ることが大切です。

重症度の分類と対処の目安

気管支喘息の重症度は症状がどの程度の頻度で発生し、日常生活に支障をどのくらい与えているかで大まかに分けられます。

症状が軽度でも油断すると急激に悪化する可能性があるため、自分の状況を正しく理解して定期的なチェックを欠かさないようにしましょう。

重症度の目安

| 区分 | 症状の頻度や程度 | 日常生活への影響 |

|---|---|---|

| 軽度 | 時々咳が出る程度、夜間の症状は少ない | ほとんど支障なし |

| 中等度 | 毎日のように咳や喘鳴が出る。夜間に目が覚めることもある | 仕事や学校で活動が制限されることがある |

| 重度 | 連日の発作、夜間の激しい咳、日常生活に大きな制限 | 外出や運動が困難になりやすく、体力も消耗しやすい |

他の疾患との違い

気管支喘息と似たような症状を示す疾患には慢性閉塞性肺疾患(COPD)や気管支拡張症、アレルギー性鼻炎などが含まれます。

ただし、これらとは症状の出方や原因、治療方針が異なるため、自己判断だけでは見分けが難しいことが多いです。

正しい診断を受けるためにも症状の特徴を医師に詳しく伝えていただくことが大切です。

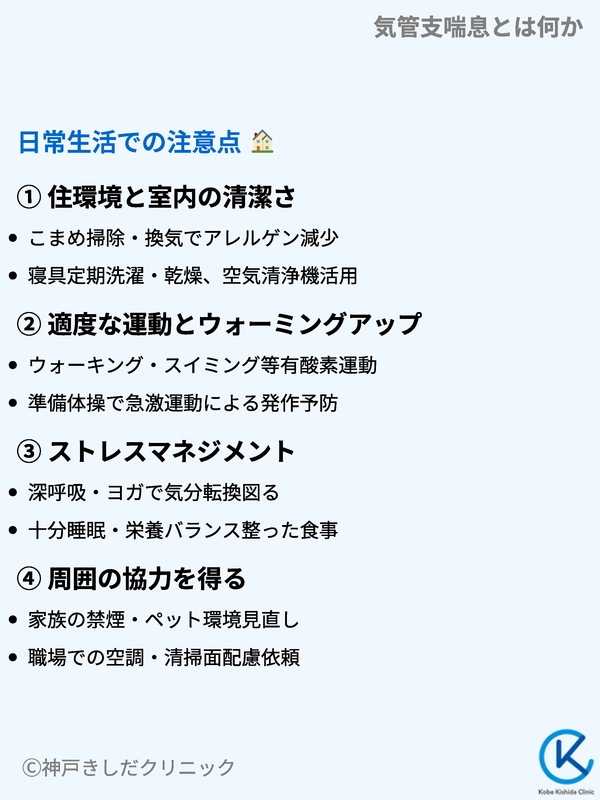

日常生活での注意点

気管支喘息の症状コントロールには日常生活で気をつけるポイントが多数あります。

身近な工夫によって発作の頻度や重症化を抑えることが期待できます。

住環境と室内の清潔さ

室内はダニやハウスダストなどのアレルゲンが多く存在する場所です。

こまめな掃除や換気を行い、アレルゲンを減らすと症状の改善が期待できます。

特に寝具はダニの温床になりやすいので、定期的な天日干しや洗濯が大切です。空気清浄機を活用してホコリを減らす方法も有効です。

清潔さを保つための取り組み

- 週に数回の床拭きや掃除機掛け

- 布団・枕の定期的な洗濯・乾燥

- カーテンやラグのこまめな洗濯

- 室内の湿度調整(適度な湿度に保つ)

適度な運動とウォーミングアップ

運動は気管支喘息の方にも良い影響を与えることがありますが、冷たい空気を一気に吸い込んだり、急に激しい運動を行ったりすると発作が誘発されることがあります。

準備体操やウォーミングアップをしっかり行い、無理のない範囲で体を動かしてください。

運動におけるポイント

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 種目の選択 | ウォーキングやスイミングなど有酸素運動を中心に |

| 強度 | 息が苦しくならない程度のゆるやかなペースが良い |

| 事前の準備 | 軽いストレッチや呼吸法で呼吸筋を慣らしておく |

| 環境 | 花粉が多い季節や大気汚染が酷い日は屋外運動を避ける |

| 体調管理 | 運動中に息切れを強く感じたら無理をせず休む |

ストレスマネジメント

ストレスは体の免疫バランスを乱し、気管支喘息の症状を悪化させやすい要素です。

深呼吸やヨガなどを取り入れて気分転換を図る、あるいは十分な睡眠や栄養バランスの整った食事を心がけるなど精神面のケアも大切です。

精神的な負担が多いときは家族や専門家に相談し、一人で抱え込まないようにすることを意識してください。

周囲の協力を得る

気管支喘息は本人だけが努力すればいいというものではありません。

家庭内に喫煙者がいる場合は禁煙をすすめる、ペットの飼育環境を見直すなど、家族や同居者の理解と協力が求められます。

職場でも発作が起こりやすい人は空調や清掃面での配慮をお願いすると安心です。

家族や周囲の方への協力についての表

| 項目 | アクション例 |

|---|---|

| 禁煙または分煙 | 喫煙を控えてもらう、家の外で喫煙してもらうなど |

| ペットの対応 | アレルギーを起こしやすい動物の場合はトリミングや室内を清潔に保つ |

| 家庭での掃除 | ダニやハウスダストを減らすために定期的に家族で分担してこまめに掃除を実施 |

| 職場環境への配慮 | 上司や同僚に相談し、ホコリが多い場所での作業を減らす工夫 |

| 万が一のとき | 発作時に近くの人に助けを求められるよう気管支喘息であることを周囲に伝えておくことが有効 |

診断方法の流れ

気管支喘息の診断は症状のヒアリングから始まり、肺機能検査や各種検査など複数の段階を経て行います。

自己判断で完結すると見落としや誤診のリスクがあるため、専門医の診察が重要です。

問診で症状の傾向を確認

医師は問診で咳や息切れがいつ、どのような状況で起こるのかを詳しく聞き取ります。

さらに家族歴やアレルギー歴、生活習慣について把握して気管支喘息の可能性を総合的に判断します。

肺機能検査で呼吸能力をチェック

呼吸器内科ではスパイロメトリー(肺活量測定)などを使って呼吸能力を数値で評価します。

気道がどれくらい狭くなりやすいかを確認するために気管支拡張薬を吸入した前後で変化を測定する場合もあります。

客観的なデータを基に診断を進めることで気管支喘息以外の疾患との鑑別を行うことができます。

画像検査や血液検査

胸部X線検査やCT検査を行って肺そのものに異常がないかを調べることがあります。

血液検査ではアレルギー指標の値をチェックしたり、好酸球が増えていないかを確認したりして、より正確に気管支喘息と関連する要素を把握します。

主な検査内容と目的

| 検査名 | 検査内容 | 目的 |

|---|---|---|

| スパイロメトリー | 呼吸機能を数値化する | 気道閉塞の有無と程度を定量的に評価 |

| 気管支拡張薬テスト | 拡張薬使用前後の肺機能を比較 | 気管支がどの程度改善するかで喘息の可能性を見極める |

| 胸部X線検査 | 胸部をX線で撮影 | 肺炎やCOPDなど他の疾患の有無をチェック |

| 胸部CT検査 | CT撮影で詳細な肺の構造を確認 | 微細な病変の有無や気道の形状異常を確認 |

| 血液検査 | アレルギー指標、好酸球数などを測定 | アレルギー体質や炎症の度合いを数値化 |

鑑別診断と合併症のチェック

気管支喘息と似た症状を持つ病気との鑑別が必要です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺気腫、気管支拡張症など、咳と息切れを引き起こす疾患は多岐にわたります。

医師はこれらの検査結果を組み合わせて総合的に診断し、必要に応じて合併症の有無をチェックします。

治療の基本と薬の種類

気管支喘息の治療は気道の炎症を抑える薬と発作を鎮める薬を組み合わせる形が中心です。

症状の度合いや患者さんの生活環境によって処方される薬剤が異なりますが、継続的な治療が基本となります。

吸入薬による気道への直接アプローチ

気管支喘息の治療では吸入薬が主力となります。

口から吸入して気道に直接薬剤を届けるため全身への副作用を軽減しながら炎症を鎮めることが期待できます。

吸入ステロイド薬や長時間作用性β2刺激薬などの組み合わせによって発作を未然に防ぎ、慢性的な炎症をコントロールします。

主な吸入薬の特徴

| 薬剤名 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 吸入ステロイド薬 | 気道の炎症を抑える効果が強い | 長期的な炎症抑制 |

| 長時間作用性β2刺激薬(LABA) | 気管支を長時間にわたって拡げ、息苦しさを緩和 | 定期的な症状コントロール |

| 短時間作用性β2刺激薬(SABA) | 短時間で気管支を拡げる | 発作時の急場しのぎ |

| 吸入抗コリン薬 | 気管支を拡張し、粘液分泌を抑える | 他の薬剤と併用して症状を安定させる |

経口薬や点滴療法

重症度や併存症によって経口ステロイド薬などを併用するケースがあります。

短期間の使用であれば効果的に炎症を抑えられますが、長期使用では副作用が問題になることがあります。

症状が急激に悪化した場合には点滴による治療を行って素早く炎症と気道収縮をコントロールする方法も選択肢に入ります。

生物学的製剤の活用

近年、特定のアレルギー性因子や炎症性物質を抑えるための生物学的製剤が登場し、重症の気管支喘息の患者さんにとって新たな治療手段になっています。

医師は患者さんの検査結果や症状の度合いを踏まえ、効果が期待できると判断した場合に使用を検討します。

ただし全員に適合するわけではなく定期的な通院や副作用の観察が欠かせないため、専門医の診察が不可欠です。

飲み忘れや使い方の確認

気管支喘息の治療は長期にわたることが多いため、薬の飲み忘れや吸入の手順の誤りによって症状コントロールが難しくなることがあります。

定期的に医師や薬剤師と相談しながら、用法・用量を正しく守ることが重要です。

吸入薬を上手に扱うポイント

- 吸入器具の正しい使用手順を医師や薬剤師に確認する

- 吸入後はうがいをして口腔内の副作用を軽減する

- 一定の時間を空けて吸入し、複数の薬剤を併用する場合のタイミングを守る

- 症状が落ち着いていても自己判断で減量や中止をしない

専門医によるケアの特徴

気管支喘息は慢性疾患のため、長期的に医療機関でのフォローが必要です。

呼吸器内科などの専門医は症状や検査結果に合わせて的確に治療方針を調整し、患者さんの生活の質を向上させることを目指します。

専門知識を活かした治療計画

呼吸器内科の医師は肺や気道に関する専門的な知識と経験を持っています。

患者さんの検査データ、ライフスタイル、発作のタイミングなどを総合的に判断し、どの薬をどの程度の量で使うかを決めます。

これにより必要以上に強い薬を使わず、適切な範囲で最大限の効果を狙います。

一人ひとりに合わせたフォローアップ

気管支喘息の方は季節や環境の変化、ストレスなどで症状が変動しやすいです。

専門医は定期的な診察で現在の状態を確認して薬の調整や生活指導を行います。

また、必要に応じて他の検査を追加したり他科と連携したりして、患者さんの負担を軽減する道を探ります。

専門医の役割

| 役割 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 診断の確立 | 問診や検査結果をもとに、気管支喘息かどうかを正確に判断 |

| 治療方針の立案 | 重症度に合わせて薬物療法の選択肢を提案 |

| 経過観察と調整 | 定期的な通院の中で症状や副作用を確認し、治療を微調整 |

| 情報提供と指導 | 発作時の対処方法、生活上の注意点、吸入器の使い方などを丁寧に説明 |

| 連携医療の調整 | 必要に応じて他科と連絡を取り合い、より効果的な治療を目指す |

多職種との連携で暮らしをサポート

重症の気管支喘息の場合、呼吸器内科だけでなくアレルギー科やリハビリ科、栄養士や看護師など多職種が関与して支えるケースがあります。

たとえば栄養士が食事面をサポートして看護師が吸入指導を行い、リハビリ科が呼吸筋の強化を支えるなど複数の専門家が連携して患者さんの生活を支えていきます。

発作時の迅速な対応

急激な発作が起きた時はできるだけ早く病院を受診し、適切な治療を受けることが大切です。

専門医は発作時の対処法について事前に指導し、症状が出たときの薬の使い方や救急受診が必要なサインを明確に示します。

日頃の通院でコミュニケーションを取っておくことで万が一のときでも慌てずに対応できるようになります。

受診の目安とクリニック選び

気管支喘息は日常生活に大きく影響する可能性があるため早期の受診が大切です。

しかし、どのタイミングで医療機関に行けばいいのか迷う方もいるでしょう。

ここでは受診の目安と呼吸器内科を中心としたクリニック選びのポイントをまとめます。

どんな症状があれば受診を考えるべきか

- 夜間や早朝の咳がしつこく続く

- 運動や笑ったときに咳や息切れが出る

- 急に胸が苦しくなることが増えた

- 痰や呼吸音に異常があると感じる

上記のような症状が続いたり生活に支障を感じたりする場合は呼吸器内科の受診を検討することをおすすめします。

気管支喘息であるかどうかは問診と検査で判断できますので、まずは症状を包み隠さず医師に伝えるのが大切です。

受診タイミングに関するリスト

- 咳が2週間以上長引いている

- 夜間や明け方に繰り返し目が覚める

- 医薬品や市販薬を試しても改善が見られない

- 花粉シーズンなど特定の時期に悪化を感じる

- 家族や親戚にアレルギー体質の人が多い

呼吸器内科のメリット

一般内科でもある程度の診断や治療は可能ですが、慢性的に続く咳や呼吸苦に対しては呼吸器内科での受診が有益です。

呼吸機能検査の設備が整っている、気道や肺の検査・診断経験が豊富などの特徴があるため、スムーズに適切な治療計画が立てやすくなります。

クリニック選びのポイント

- 呼吸器内科専門医の在籍状況を確認する

- スパイロメトリーなどの検査機器があるか

- 定期的な通院に通いやすい立地と診療時間か

- 医師やスタッフが親身に相談に応じてくれるか

呼吸器内科があるクリニックでは気管支喘息を含む呼吸器疾患の診断と治療に関する専門知識がより豊富です。

大きな病院へ紹介してもらえるネットワークがある場合も多く、重症化したときのバックアップ体制が期待できます。

クリニック選びで注意したい点

| 注意点 | 理由 |

|---|---|

| 専門医の有無 | 気道の炎症や肺機能検査に精通していると診断と治療の精度が上がる |

| 検査機器の充実度 | 肺活量や胸部画像などの検査をその場で実施できると診断がスムーズ |

| 通院しやすさ | 慢性疾患の場合は定期受診が大切。自宅や職場から通いやすい場所を選ぶ |

| 診療時間と予約システム | 仕事や家事と両立しやすく、予約制で待ち時間を短縮できると通院しやすい |

| 医師やスタッフの対応 | 相談しやすい雰囲気や丁寧な説明があると治療の継続意欲が高まる |

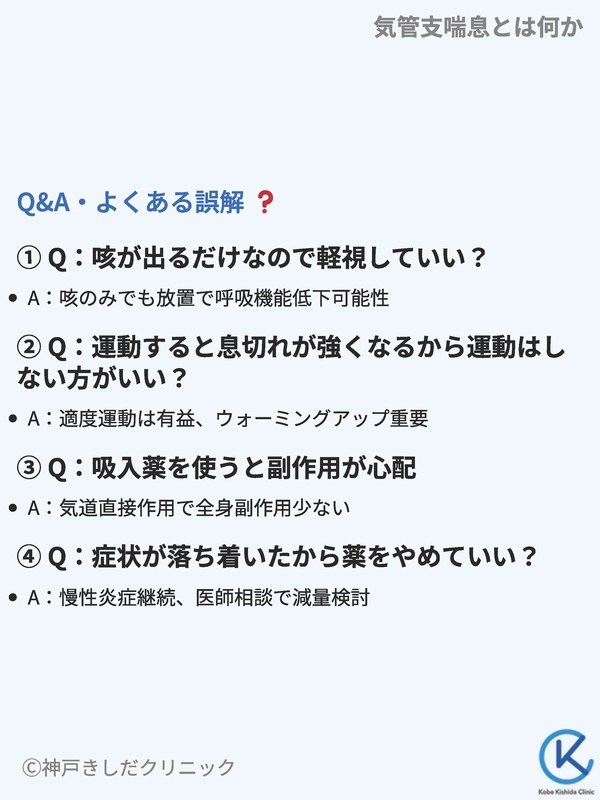

Q&A・よくある誤解

気管支喘息に関する情報はたくさんありますが、正しい知識が浸透していないケースも多いです。

ここではよくある質問や誤解を取り上げ、正しい理解を深めていただくための情報をまとめます。

Q:咳が出るだけなので軽視していい?

A:咳だけの軽度な症状でもそのまま放置すると呼吸機能が低下していく可能性があります。

咳が長引く場合は気管支喘息や他の呼吸器疾患が隠れているかもしれません。早めに医師へ相談することをおすすめします。

Q:運動すると息切れが強くなるから運動はしない方がいい?

A:適度な運動は体力維持やストレス解消に役立ちます。

いきなり激しい運動をすると息苦しさを感じやすいですが、ウォーミングアップを丁寧に行い、適度な強度で継続すると結果的に呼吸機能を高める効果が期待できます。

Q:吸入薬を使うと副作用が心配

A:吸入薬は気道に直接作用するため内服薬と比べて全身的な副作用は少なくなります。

ただし口腔内に薬剤が溜まることで口腔カンジダ症などを起こす場合があります。

吸入後のうがいや器具のメンテナンスを丁寧に行い、不安があるときは医師か薬剤師に相談してください。

Q:症状が落ち着いたから薬をやめていい?

A:気管支喘息は慢性的な炎症が背景にあるため症状が軽快しても薬によるコントロールを続ける必要があるケースが多いです。

自己判断で中断すると再び発作が出現する可能性があります。必ず医師と相談のうえで減量や中止を検討してください。

間違いやすい情報と正しい知識

| 間違いやすい情報 | 正しい知識 |

|---|---|

| 咳があるだけなら自然に治ると思ってしまう | 長引く咳は慢性炎症のサインの可能性があり、専門の治療が必要な場合がある |

| 運動は喘息を悪化させるから完全に禁止すべき | コントロールされた状態なら適度な運動が推奨される。無理のない範囲で継続すると効果的 |

| 吸入薬は怖い副作用ばかり | 気道に直接作用するため全身副作用は比較的少なく、正しい使い方をすれば安全性が高い |

| 症状が落ち着けば薬を自己判断で中断しても大丈夫 | 症状が軽快しても炎症は残っている可能性がある。医師の指示なしに中断しない方が良い |

以上