呼吸器疾患の一種であるアスピリン喘息(AIA)とは、アスピリンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を服用することで引き起こされる喘息発作のことを指します。

特に慢性副鼻腔炎や鼻茸を合併している喘息患者さんに多く見られる疾患であり、重篤な喘息発作を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

アスピリン喘息の原因はNSAIDsがアラキドン酸代謝経路に影響を与えることで、ロイコトリエンという物質の産生が増加することにあると考えられています。

このロイコトリエンが気道の炎症や収縮を引き起こして喘息発作を誘発するのです。

主要な症状と特徴について

アスピリン喘息の主症状はアスピリンやNSAIDsの服用後に突発的に発現する喘息発作であり、呼吸困難、喘鳴、咳嗽などを伴います。

喘息発作

アスピリン喘息の最も特徴的な症状は、アスピリンやNSAIDsの服用後に突発的に起こる喘息発作です。

この喘息発作は服用後数分から数時間以内に発現し、重篤な場合は生命を脅かすこともあります。

喘息発作時には呼吸困難、喘鳴、咳嗽などの症状が突然出現するため、速やかな対応が必要となるのです。

| 症状 | 特徴 |

| 呼吸困難 | 息苦しさ、胸の締め付け感 |

| 喘鳴 | ヒューヒューと音がする |

| 咳嗽 | 激しい咳込み |

鼻症状

アスピリン喘息の患者さんの多くは慢性副鼻腔炎や鼻茸を合併しており、鼻症状を伴うことが多いです。症状としては鼻閉、鼻漏、後鼻漏、嗅覚障害などがあります。

- 鼻閉

- 鼻漏

- 後鼻漏

- 嗅覚障害

これらの症状はアスピリンやNSAIDsの服用により悪化することがあるでしょう。

アスピリン不耐症

アスピリン喘息の患者さんはアスピリンやNSAIDsに対する不耐症を示します。

アスピリン不耐症(あすぴりんふたいしょう)とはこれらの薬剤を服用することで喘息発作や鼻症状が誘発されることを指します。

アスピリン不耐症はアスピリン喘息の診断に重要な手がかりとなるのです。

| 薬剤 | 症状 |

| アスピリン | 喘息発作、鼻症状 |

| NSAIDs | 喘息発作、鼻症状 |

気道過敏性

アスピリン喘息の患者さんでは気道過敏性が亢進していることが知られています。

気道過敏性とは気道が刺激に対して過剰に反応する状態を指すのです。

アスピリン喘息の患者さんではアスピリンやNSAIDsだけでなく、運動、冷気、ストレスなどの刺激によっても喘息症状が誘発されやすくなっています。

| 刺激 | 症状 |

| 運動 | 喘息発作 |

| 冷気 | 喘息発作 |

| ストレス | 喘息発作 |

原因と発症メカニズムについて

アスピリン喘息はアスピリンなどの非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)の服用により引き起こされる喘息発作であり、その原因はアラキドン酸代謝経路の異常にあると考えられているのです。

アスピリンとNSAIDsの影響

アスピリン喘息の原因となるのはアスピリンやNSAIDsの服用です。

これらの薬剤はシクロオキシゲナーゼ(COX)という酵素を阻害することでプロスタグランジンの産生を抑制し、抗炎症作用を発揮します。

しかし、アスピリン喘息を発症するとCOX阻害によりアラキドン酸代謝経路が偏倚し、ロイコトリエンの産生が増加してしまうのです。

| 薬剤 | 作用機序 |

| アスピリン | COX阻害 |

| NSAIDs | COX阻害 |

ロイコトリエンの役割

アスピリン喘息の発症にはロイコトリエンの過剰産生が深く関与しています。

ロイコトリエンは気道の炎症や収縮に関与する脂質メディエーターであり、以下のような作用を持つのが特徴です。

- 気道平滑筋の収縮

- 血管透過性の亢進

- 粘液分泌の増加

- 好酸球の遊走と活性化

アスピリン喘息の患者さんはアスピリンやNSAIDsの服用によりロイコトリエンの産生が増加し、これらの作用が増強されることで喘息発作が誘発されると考えられています。

| ロイコトリエンの作用 | 喘息症状 |

| 気道平滑筋の収縮 | 呼吸困難、喘鳴 |

| 血管透過性の亢進 | 気道浮腫 |

| 粘液分泌の増加 | 気道閉塞 |

| 好酸球の遊走と活性化 | 気道炎症 |

遺伝的素因

アスピリン喘息の発症には遺伝的素因も関与していると考えられています。

特にロイコトリエン受容体遺伝子やロイコトリエン合成酵素遺伝子の多型がアスピリン喘息の感受性に関連しているのです。

これらの遺伝子多型を持つかたには、ロイコトリエンの産生や作用が増強されてアスピリン喘息を発症しやすい可能性があります。

| 遺伝子 | 多型 |

| ロイコトリエン受容体遺伝子 | SNPs |

| ロイコトリエン合成酵素遺伝子 | SNPs |

環境因子

アスピリン喘息の発症には遺伝的素因の他にも環境因子も関与していると言えるでしょう。

例えば、ウイルス感染や大気汚染物質への曝露などにより気道の炎症が増悪し、アスピリン喘息の発症リスクが高まる可能性があります。

また、喫煙もアスピリン喘息の重症度に影響を与える環境因子の一つなのです。

診察と診断の重要なポイント

アスピリン喘息の診断には詳細な病歴聴取とアスピリン経口誘発試験が重要な役割を果たします。また、いくつかの検査も診断や重症度評価に有用です。

詳細な病歴聴取

アスピリン喘息の診断において詳細な病歴聴取は非常に重要です。特に以下のような点に注目して問診を行います。

| 問診項目 | 重要性 |

| アスピリンやNSAIDsの服用歴 | 高い |

| 服用後の喘息症状の有無と程度 | 高い |

| 慢性副鼻腔炎や鼻茸の合併の有無 | 高い |

| アトピー素因の有無 | 中程度 |

アスピリン経口誘発試験

アスピリン喘息の確定診断にはアスピリン経口誘発試験が必要です。この試験では少量のアスピリンを経口投与し、喘息症状の出現や呼吸機能の低下を観察します。

アスピリン経口誘発試験は、専門の医療施設で慎重に行わなければなりません。

呼吸機能検査

呼吸機能検査はアスピリン喘息の診断や重症度評価に有用です。

アスピリン喘息の患者さんはこの検査で気道閉塞所見が認められることがあります。特に一秒量(FEV1)の低下や気道可逆性の亢進が特徴的です。

| 呼吸機能検査 | 特徴的所見 |

| 一秒量(FEV1) | 低下 |

| 気道可逆性 | 亢進 |

鼻腔内視鏡検査

鼻腔内視鏡検査は鼻粘膜の腫脹や鼻茸の存在が確認できるため、アスピリン喘息の診断や合併症の評価に有用です。

アスピリン喘息の患者さんの多くは慢性副鼻腔炎や鼻茸を合併しています。また、鼻汁の性状や鼻粘膜の色調も重要な所見です。

アスピリン喘息における画像検査の特徴的所見

アスピリン喘息の画像検査では特徴的な所見が認められ、病態の理解や重症度の評価や治療方針の決定に重要な役割を果たします。

画像検査の結果は臨床症状や他の検査結果と総合的に解釈することが重要です。

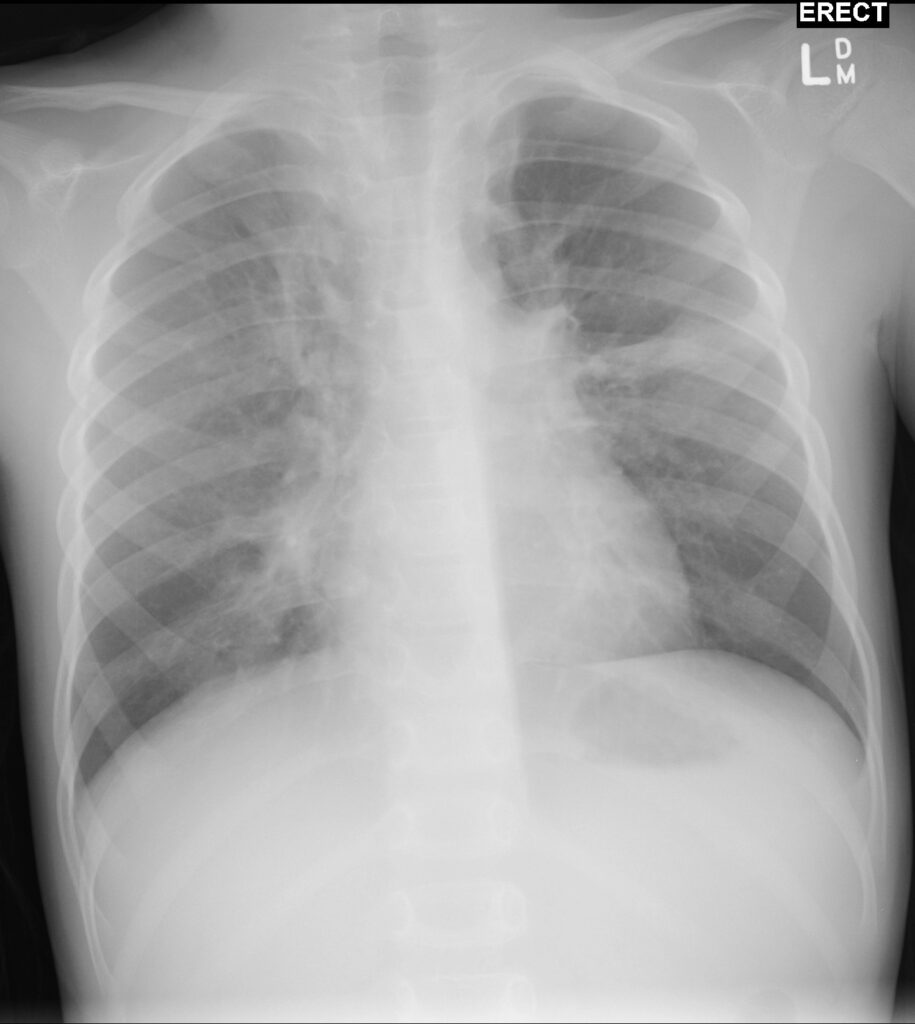

胸部X線写真

アスピリン喘息患者さんの胸部X線写真では基本的には特記所見がないことが多いです。

強いて言えば、時に気管支壁の肥厚や気管支拡張などの所見が認められることがあります。一部虚脱した肺も認められる事があります。

ただしこれらの所見は非特異的であり、他の喘息患者でも見られることも多いでしょう。

| 所見 | 特徴 |

| 気管支壁の肥厚 | 気道炎症を反映 |

| 気管支拡張 | 気道リモデリングを反映 |

所見:右上肺野・左中肺野に虚脱した肺の可能性ある限局的な浸潤影を認める。

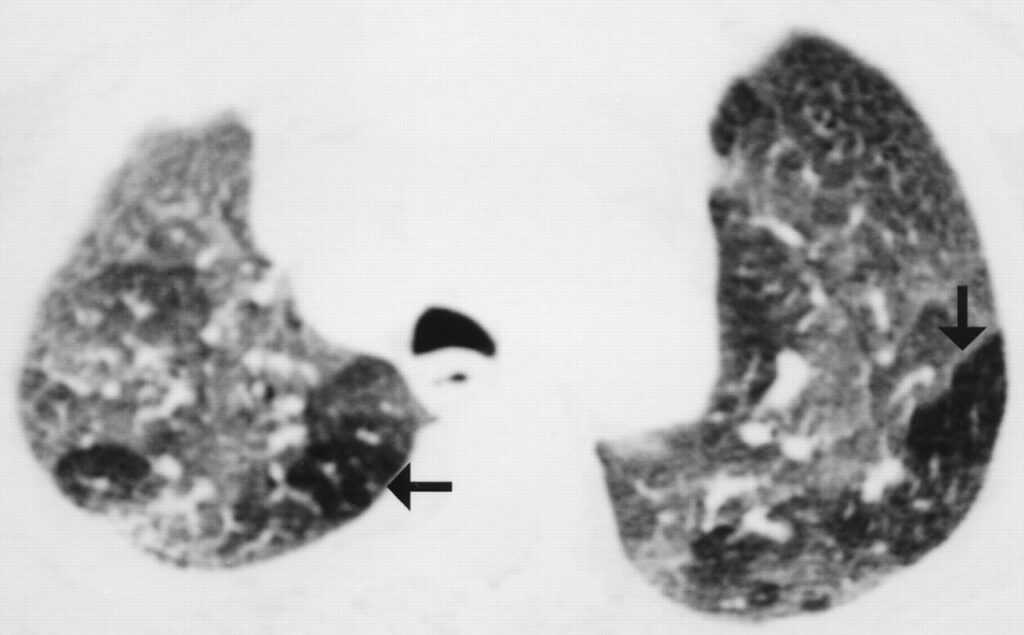

胸部CT

胸部CTでは気管支壁の肥厚や気管支拡張の詳細な評価が可能です。末梢気道の閉塞所見や肺野の低吸収域(モザイクパターン)が認められる場合もあります。

これらの所見は気道の炎症や閉塞を反映していると考えられるでしょう。

| 所見 | 特徴 |

| 気管支壁の肥厚 | 気道炎症を反映 |

| 気管支拡張 | 気道リモデリングを反映 |

| 末梢気道の閉塞 | 気道閉塞を反映 |

| 肺野の低吸収域(モザイクパターン) | 気道閉塞による空気トラッピングを反映 |

所見:脈管の減少(矢印)を伴うAir trapping伴う領域が両肺に認められる。気道閉塞による異常は呼気スキャンでより容易に認められる。呼気スキャンであることを識別するのに役立つ気管後壁の狭窄に注意。

副鼻腔CT

アスピリン喘息の患者さんの多くは慢性副鼻腔炎を合併していて、副鼻腔CTでは以下のような所見が認められます。これらの所見は慢性副鼻腔炎の重症度や範囲を評価するのに有用です。

| 所見 | 特徴 |

| 副鼻腔粘膜の肥厚 | 副鼻腔炎症を反映 |

| 副鼻腔内の軟部組織陰影 | 副鼻腔内の分泌物貯留を反映 |

| 鼻茸の存在 | 鼻茸の合併を反映 |

所見;両側上顎洞に著明な粘膜肥厚・液貯留が目立ち、慢性副鼻腔炎の所見が認められる。慢性炎症による副鼻腔壁の明らかな骨欠損が認められる。

鼻腔内視鏡検査

鼻腔内視鏡検査では鼻粘膜の腫脹、発赤、鼻茸の存在などが直接観察できます。アスピリン喘息の患者さんでは鼻粘膜の腫脹や鼻茸が高頻度に認められるでしょう。

また、鼻汁の性状や量も重要な所見であり、好酸球性炎症を反映していると考えられているのです。

治療方法と薬物療法について

アスピリン喘息の治療はアスピリンやNSAIDsの避免が基本であり、喘息に対する薬物療法と鼻炎・鼻茸に対する治療を併用します。アスピリン脱感作療法が有効となる場合もあるでしょう。

治療にはある程度の期間を要しますが、適切な管理により症状のコントロールは可能となります。

アスピリンやNSAIDsの避免

アスピリン喘息の治療において、アスピリンやNSAIDsの避免は最も重要です。これらの薬剤はアスピリン喘息の発作を誘発するため、原則として使用を控える必要があります。

代替薬としてはアセトアミノフェンやコキシブ系NSAIDsが比較的安全でしょう。

| 薬剤 | 使用可否 |

| アスピリン | 避免 |

| 非選択的NSAIDs | 避免 |

| アセトアミノフェン | 可 |

| コキシブ系NSAIDs | 可(慎重に) |

喘息に対する薬物療法

アスピリン喘息の治療には吸入ステロイド薬と長時間作用性β2刺激薬の併用が第一選択となります。

重症例ではロイコトリエン受容体拮抗薬やテオフィリン、経口ステロイド薬が追加されることもあるでしょう。

| 薬剤 | 作用機序 |

| 吸入ステロイド薬 | 気道炎症の抑制 |

| 長時間作用性β2刺激薬 | 気管支拡張 |

| ロイコトリエン受容体拮抗薬 | ロイコトリエンの作用阻害 |

| テオフィリン | 気管支拡張、抗炎症作用 |

| 経口ステロイド薬 | 全身性の抗炎症作用 |

鼻炎・鼻茸に対する治療

アスピリン喘息の患者さんの多くは慢性副鼻腔炎や鼻茸を合併していますが、これに対しては鼻噴霧用ステロイド薬や抗ロイコトリエン薬が有効です。重症例では内視鏡下副鼻腔手術が考慮されます。

| 治療法 | 適応 |

| 鼻噴霧用ステロイド薬 | 軽症〜中等症の慢性副鼻腔炎、鼻茸 |

| 抗ロイコトリエン薬 | 軽症〜中等症の慢性副鼻腔炎、鼻茸 |

| 内視鏡下副鼻腔手術 | 重症の慢性副鼻腔炎、鼻茸 |

アスピリン脱感作療法

アスピリン脱感作療法(あすぴりんだつかんさりょうほう)とは微量のアスピリンから開始し、徐々に増量することでアスピリン耐性を獲得させる治療法です。

この治療により、喘息症状や鼻茸のサイズが改善することが報告されています。

ただし脱感作療法中はアスピリン喘息発作のリスクがあるため、専門医の管理下で行わなければなりません。

治療の副作用とデメリットについて

アスピリン喘息の治療には薬物療法や脱感作療法などが用いられますが、これらの治療法にはいくつかの副作用やデメリットが存在します。

そのため治療の選択には患者さんの状態や重症度を考慮し、慎重になる必要があるのです。

吸入ステロイド薬の副作用

吸入ステロイド薬はアスピリン喘息の喘息症状のコントロールに有効ですが、以下のような副作用が報告されています。

- 口腔カンジダ症

- 嗄声

- 咽頭刺激感

- 易感染性

これらの副作用は、吸入手技の指導や含嗽により軽減することが可能です。

全身性の副作用としては高用量の吸入ステロイド薬を長期間使用した場合、骨密度の低下や副腎機能抑制が懸念されます。

ロイコトリエン受容体拮抗薬の副作用

ロイコトリエン受容体拮抗薬はアスピリン喘息の喘息症状や鼻症状の改善に有効ですが、報告されている副作用は以下の通りです。

- 頭痛

- 肝機能障害

- 好中球減少症

- チャーグ・ストラウス症候群(まれ)

特にチャーグ・ストラウス症候群は重篤な副作用であり、注意深い観察が必要でしょう。

上記の副作用は定期的な血液検査や症状の観察により早期発見と対応が可能です。

経口ステロイド薬の副作用

重症のアスピリン喘息の場合に経口ステロイド薬が使用されるケースがあります。経口ステロイド薬は強力な抗炎症作用を持つ一方で、多くの副作用を考慮しなければなりません。

下記の副作用は用量や使用期間に依存して発現リスクが高くなります。そのため経口ステロイド薬の使用は最小限にとどめ、定期的なモニタリングが必要です。

| 副作用 | 対策 |

| 骨粗鬆症 | 骨密度測定、カルシウムとビタミンDの補充 |

| 糖尿病 | 血糖モニタリング、食事療法、運動療法 |

| 感染症 | 感染予防、早期発見と治療 |

| 白内障、緑内障 | 定期的な眼科検診 |

| 消化性潰瘍 | 消化性潰瘍の予防と治療 |

| 体重増加、満月様顔貌 | 食事療法、運動療法 |

| 精神症状 | 症状の観察、必要に応じて精神科受診 |

アスピリン脱感作療法のデメリット

アスピリン脱感作療法はアスピリン喘息の症状改善に有効な治療法ですが、以下のようなデメリットがあります。

- アスピリン喘息発作のリスク

- 長期間の通院が必要

- アドヒアランスの問題

脱感作療法中はアスピリン喘息発作のリスクが特に高くなるため専門医の管理下で行わなければなりません。

さらに脱感作療法は長期間の通院が必要となるので患者さん自身の意思を維持することが困難な場合もあるでしょう。

再発リスクと予防策について

アスピリン喘息は適切な治療により症状をコントロールできますが、治療を中断したり予防策を怠ったりすると再発するリスクがあります。

再発を防ぐためにはアスピリンやNSAIDsの避免、喘息管理、鼻炎・鼻茸の治療が重要です。

アスピリンやNSAIDsの避免

アスピリン喘息の再発予防において最も重要なのはアスピリンやNSAIDsの避免です。これらの薬剤はアスピリン喘息の発作を誘発するため、服用を控える必要があります。

| 薬剤 | 避免の必要性 |

| アスピリン | 高い |

| 非選択的NSAIDs | 高い |

| コキシブ系NSAIDs | 中程度 |

| アセトアミノフェン | 低い |

患者さんは医療機関を受診する際にアスピリン喘息であることを伝え、処方薬や市販薬の選択に注意を払うことが不可欠です。

薬剤以外にもアスピリンやサリチル酸を含む食品やサプリメントにも注意しなければなりません。

喘息管理

アスピリン喘息の患者さんは喘息症状を適切にコントロールすることが再発予防につながるため、以下のような喘息管理を行うことが必要です。

| 喘息管理 | 重要性 |

| 喘息症状の定期的なモニタリング | 高い |

| 吸入ステロイド薬の継続使用 | 高い |

| 喘息アクションプランの作成と実践 | 高い |

| 増悪因子の回避(感染症、アレルゲン、ストレスなど) | 中程度 |

鼻炎・鼻茸の治療

慢性副鼻腔炎や鼻茸を合併している場合は喘息症状を悪化させる可能性があるため、適切な治療が必要となります。

| 治療法 | 目的 |

| 鼻噴霧用ステロイド薬 | 鼻炎・鼻茸の炎症をコントロール |

| 抗ロイコトリエン薬 | 鼻炎・鼻茸の炎症をコントロール |

| 内視鏡下副鼻腔手術 | 重症の慢性副鼻腔炎や鼻茸を改善 |

鼻炎・鼻茸の治療により、喘息症状の改善や再発リスクの低下が期待できるでしょう。

アスピリン脱感作療法の継続

アスピリン脱感作療法を受けた患者さんは、治療終了後もアスピリンを継続的に服用することで再発リスクを低下させることができます。

ただしアスピリンの継続服用には医師の指示と管理が必要です。

治療費について

アスピリン喘息の治療費は高額になる可能性があるため、患者さんの経済的負担は大きいと言えます。

初診料と再診料

アスピリン喘息のおよその診療費は、初診時で2,910円~5,410円程度、再診時で750円~2,660円程度です。

| 項目 | 費用 |

| 初診料 | 2,910円~5,410円 |

| 再診料 | 1750円~2,660円 |

検査費

アスピリン喘息の診断や評価に必要な検査には呼吸機能検査、アレルギー検査、胸部・副鼻腔CT検査などがあり、これらの検査費用は数万円程度となります。

| 検査 | 費用 |

| 呼吸機能検査 | 2,300円~5,700円 |

| アレルギー検査 | 4,200円(血液一般+生化学5-7項目の場合)+15,730円(VIEW39) |

| 胸部・副鼻腔CT検査 | 14,700円~20,700円 |

処置費

アスピリン喘息の治療では吸入療法や内視鏡下副鼻腔手術などの処置が行われることがあり、これらの処置費用はおよそ数万円から100万円以上です。

| 処置 | 費用 |

| 吸入療法 | 5,402.7円(レルベア200エリプタ30吸入用) |

| 内視鏡下副鼻腔手術 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅰ型(副鼻腔自然口開窓術)36,000円 ~内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術)320,800円 |

入院費

重症のアスピリン喘息の患者さんは入院治療が必要になる場合があり、入院費は1日あたり1万円から3万円程度となるでしょう。

詳細には、現在基本的に日本の入院費は「包括評価(DPC)」にて計算されます。

各診療行為ごとに計算する今までの「出来高」計算方式とは異なり、病名・症状をもとに手術や処置などの診療内容に応じて厚生労働省が定めた『診断群分類点数表』(約1,400分類)に当てはめ、1日あたりの金額を基に入院医療費を計算する方式です。

1日あたりの金額に含まれるものは、投薬、注射、検査、画像診断、入院基本料等です。

手術、リハビリなどは、従来どおりの出来高計算となります。

(投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。)

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院するとした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 慢性副鼻腔炎

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥272,060 +出来高計算分

ちなみに、保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

なお、上記値段は2024年6月時点のものであり、最新の値段を適宜ご確認ください。

以上

- 参考にした論文

-

SZCZEKLIK, Andrew; STEVENSON, Donald D. Aspirin-induced asthma: advances in pathogenesis, diagnosis, and management. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2003, 111.5: 913-921.

JENKINS, Christine; COSTELLO, John; HODGE, Linda. Systematic review of prevalence of aspirin induced asthma and its implications for clinical practice. Bmj, 2004, 328.7437: 434.

HAMAD, Ahmed M.; SUTCLIFFE, Amy M.; KNOX, Alan J. Aspirin-induced asthma: clinical aspects, pathogenesis and management. Drugs, 2004, 64: 2417-2432.

NIZANKOWSKA, E., et al. Oral and bronchial provocation tests with aspirin for diagnosis of aspirin-induced asthma. European Respiratory Journal, 2000, 15.5: 863-869.

GOHIL, Unnati; MODAN, Abdulkadir; GOHIL, Priyanshee. Aspirin induced asthma–a review. Global Journal of Pharmacology, 2010, 4.1: 19-30.

SZCZEKLIK, Andrzej. Mechanism of aspirin-induced asthma. Allergy, 1997, 52.6.

WILLIAMS, Adam N., et al. The relationship between historical aspirin-induced asthma and severity of asthma induced during oral aspirin challenges. Journal of allergy and clinical immunology, 2007, 120.2: 273-277.

SANAK, Marek; SZCZEKLIK, Andrzej. Genetics of aspirin induced asthma. Thorax, 2000, 55.suppl 2: S45-S47.

VASZAR, Laszlo T.; STEVENSON, Donald D. Aspirin-induced asthma. Clinical Reviews in Allergy & Immunology, 2001, 21: 71-87.

BABU, K. Suresh; SALVI, Sundeep S. Aspirin and asthma. Chest, 2000, 118.5: 1470-1476.