急性細気管支炎とは呼吸器疾患の一種で、乳幼児に多く見られる冬季に流行する炎症性疾患です。

発症すると咳やゼイゼイ、ヒューヒューという呼吸音などの症状に悩まされます。

重症化すると酸素飽和度の低下や呼吸不全を引き起こす危険性もあり、気道の狭い乳幼児に対しては一層ので注意が必要です。

急性細気管支炎の病型とその原因・発症メカニズムについて

急性細気管支炎は主にウイルスや細菌の感染によって引き起こされる疾患で、原因となる病原体によってウイルス性と細菌性の2つの病型に分類されます。

ウイルス性急性細気管支炎

ウイルス性急性細気管支炎は急性細気管支炎の大多数を占める病型です。

主な原因ウイルスはRSウイルスのことが多く、ライノウイルス、パラインフルエンザウイルスなどでも発症します。

| ウイルス | 特徴 |

| RSウイルス | 最多原因、乳幼児に多い、重症化しやすい |

| ライノウイルス | 上気道炎の原因としても多い |

| パラインフルエンザウイルス | クループの原因にもなる |

これらのウイルスが飛沫感染や接触感染によって伝播して気道に感染します。 そして感染したウイルスは気道上皮細胞に侵入し増殖することで炎症反応が起こるのです。

また、ウイルスによっては重症化のリスクが高いものもあります。

以下はウイルス性急性細気管支炎の特徴をまとめたものです。

- 乳幼児に多い

- 冬季を中心に流行

- 感染力が強い

細菌性急性細気管支炎

細菌性急性細気管支炎はウイルス性に比べると頻度は少ないですが、重症化のリスクが高い病型として知られています。

細菌性急性細気管支炎の主な原因菌は、マイコプラズマ肺炎菌、肺炎クラミジア、百日咳菌などです。

| 細菌 | 特徴 |

| マイコプラズマ肺炎菌 | 学童期以降に多い |

| 肺炎クラミジア | 比較的まれ |

| 百日咳菌 | 特徴的な咳嗽あり |

これらの細菌は主に飛沫感染によって伝播し、気道に定着することで感染が成立します。

発症のメカニズム

急性細気管支炎の発症メカニズムは、以下のようなステップで進行します。

- ウイルスや細菌が気道に感染

- 気道上皮細胞に炎症が生じる

- 気道分泌物が増加し、細気管支が狭窄

- 呼吸困難などの症状が出現

特にウイルス性の場合は炎症反応が急激に進行するため、短期間で重症化することもあるので注意が必要です。

| 病型 | 発症メカニズム |

| ウイルス性 | 急激な炎症反応 |

| 細菌性 | 比較的緩徐な炎症反応 |

さらに乳幼児では気道が狭いため、少しの炎症や分泌物の増加でも重症化しやすいのが特徴です。

急性細気管支炎の主な症状とその特徴について

急性細気管支炎の症状には以下のような特徴があります。

ウイルス性の場合は発症から数日で症状のピークを迎え、その後徐々に軽快していきますが、細菌性の場合は症状の出現が緩徐で、適切な治療が行われないと遷延化することがあります。

特に乳幼児では急速に症状が悪化する可能性があるため、注意深い観察が必要です。

咳嗽

急性細気管支炎の最も特徴的な症状は咳嗽(せき)です。

特に乳幼児では咳こみによる呼吸困難や哺乳障害が見られることがあります。

| 症状 | 特徴 |

| 咳嗽 | 発作的、持続的 |

| 哺乳障害 | 咳込みによる授乳困難 |

| 呼吸困難 | 咳こみによる呼吸パターンの乱れ |

咳嗽は急性細気管支炎の初期症状として出現し、数日から数週間持続するでしょう。また、夜間に増悪する傾向があり、睡眠障害の原因にもなります。

喘鳴

急性細気管支炎では細気管支の狭窄や分泌物の貯留により、喘鳴が聴取されることがあります。 ゼイゼイやヒューヒューといった高調な呼吸音で、聴診器を当てなくても聞こえることが多いです。

喘鳴の特徴は以下のようになります。

- 吸気性の呼吸音

- 聴診器を当てなくても聞こえることがある

- 体位により変化することがある

- 重症例では呼吸困難を伴う

呼吸困難

呼吸困難は急性細気管支炎の重症度を判断する上で重要な指標となります。

急性細気管支炎が重症化すると、陥没呼吸、呼吸数増加、チアノーゼなどの症状を伴った呼吸困難が出現しする傾向が高まるのです。

| 症状 | 特徴 |

| 陥没呼吸 | 胸骨上窩、肋間の陥没 |

| 呼吸数増加 | 年齢に応じた基準値よりも増加 |

| チアノーゼ | 口唇、爪床の青色化 |

特に乳幼児では呼吸筋の発達が未熟なため、急速に呼吸状態が悪化する可能性も考慮しなければなりません。

その他の症状

急性細気管支炎では以下のような症状も見られることがあります。

- 発熱

- 鼻汁

- 全身倦怠感

- 哺乳量低下

ただしこれらの症状は必ずしも全例で見られるわけではなく、個人差が大きいのが特徴です。

急性細気管支炎の診察と診断のポイントについて

急性細気管支炎の診断には詳細な問診と身体所見の確認が重要になります。

問診

急性細気管支炎が疑われる患者さんは以下のような病歴を聴取されるでしょう。

- 咳嗽の有無と性状

- 喘鳴の有無

- 呼吸困難の有無と程度

- 発熱の有無

- 上気道炎症状の有無

また、先天性心疾患などの基礎疾患の有無も確認します。

身体所見

急性細気管支炎の重症度を判断するためには以下のような身体所見が必要です。

| 所見 | 特徴 |

| 喘鳴 | 聴診器を当てずとも聞こえることあり |

| 呼吸数増加 | 年齢に応じた基準値より増加 |

| 陥没呼吸 | 胸骨上窩、肋間の陥没 |

| チアノーゼ | 口唇、爪床の青色化 |

検査

急性細気管支炎の診断に際しては以下のような検査が行われる場合があります。

- 血液検査(白血球数、CRP等)

- 胸部X線検査

- ウイルス抗原検査(鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液)

鑑別診断

次のような疾患では急性細気管支炎と類似した症状を呈することがあるため、詳細な診察と検査に基づいた鑑別診断が大切です。

- 細気管支喘息

- 肺炎

- 異物誤飲

- 先天性心疾患

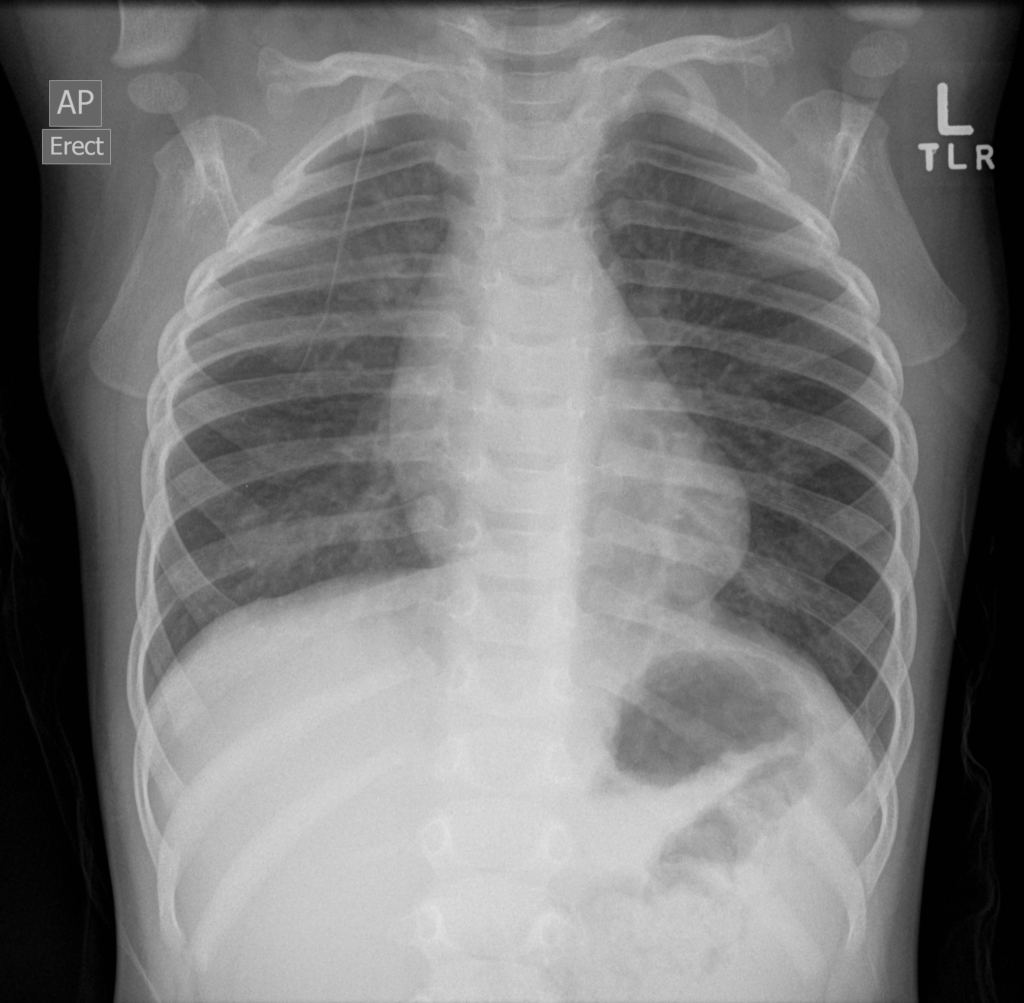

画像所見とその特徴について

急性細気管支炎の画像診断には胸部X線検査と胸部CT検査が用いられますが、特徴的な所見は乏しいことが多いでしょう。

胸部X線検査所見

急性細気管支炎の胸部X線検査では、明らかな異常所見を認めないことが多いですが、重症例では以下のような所見が見られることがあります。

| 所見 | 特徴 |

| 肺過膨張 | 横隔膜の平低化、肋間腔の開大 |

| 無気肺 | 局所的な透過性低下 |

| 肺炎合併 | 浸潤影、斑状影 |

肺過膨張は気道閉塞による air trapping を反映した所見です。

無気肺は気道分泌物による気道閉塞が原因で生じます。

「肺門周囲に粗い線状・網状陰影が認められる。」

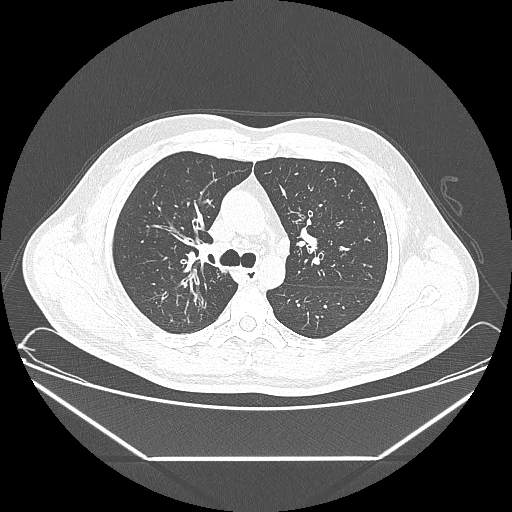

胸部CT検査所見

胸部CT検査は急性細気管支炎の診断に必須ではありませんが、重症度評価や合併症の検出に役立つ場合があります。

以下は胸部CT検査で見られる主な所見です。

- 細気管支壁の肥厚

- 細気管支周囲のすりガラス影

- モザイクパターン(吸気時と呼気時の比較)

ただし、これらの所見は非特異的であり、他の疾患でも見られる可能性もあります。

| 所見 | 鑑別疾患 |

| 細気管支壁の肥厚 | 細気管支炎、気管支拡張症 |

| 細気管支周囲のすりガラス影 | ウイルス性肺炎、非定型肺炎 |

| モザイクパターン | 閉塞性細気管支炎、肺塞栓症 |

「両肺に気管支壁肥厚・拡張、粒状影、すりガラス影が散見され、細気管支炎として説明可能な所見」

治療方法と治癒までの期間について

全身管理と呼吸管理

急性細気管支炎の治療において最も重要なのは、全身状態の管理と呼吸状態の管理です。

全身状態の管理には輸液や解熱剤の使用などが含まれます。 乳幼児では脱水状態になりやすいため、必要に応じて輸液を行うケースも出てくるでしょう。

さらに重症例では酸素投与や気道分泌物の吸引などの呼吸管理が必要となる場合もあると考えてください。

| 重症度 | 治療 |

| 軽症〜中等症 | 経過観察、対症療法 |

| 重症 | 酸素投与、気道分泌物吸引など |

対症療法

急性細気管支炎の治療の中心は薬剤投与です。

以下は急性細気管支炎の主な薬剤で、これらを症状に応じて使い分けます。

- 去痰薬(気道分泌物の排出促進)

- 気管支拡張薬(気道閉塞の改善)

- 吸入ステロイド薬(気道炎症の抑制)

- 解熱鎮痛薬(発熱、疼痛の緩和)

ただし、小児では使用できない薬剤もあるため注意が必要です。

抗菌薬・抗ウイルス薬治療

ウイルス性急性細気管支炎では抗ウイルス薬の有効性は確立していません。

一方、細菌性急性細気管支炎では症状が遷延する場合や重症例では抗菌薬治療を考慮します。

治癒までの期間

急性細気管支炎の治癒までの期間は原因や重症度によって異なりますが、以下のような経過が一般的です。

- 発症から1〜2週間で症状のピーク

- その後徐々に軽快し、2〜3週間で治癒

- 咳嗽は1ヶ月以上遷延することも

重症例や合併症がある場合、治癒までにより長い期間を要することがあります。

急性細気管支炎の治療に伴う副作用とリスクについて

急性細気管支炎の治療には副作用やリスクが伴う場合があることも考慮してください。

対症療法薬の副作用

急性細気管支炎の治療で用いられる対症療法薬は、以下のような副作用を引き起こす可能性があります。

| 薬剤 | 主な副作用 |

| 去痰薬 | 悪心、嘔吐、下痢、口渇 |

| 気管支拡張薬 | 動悸、振戦、頭痛 |

| 吸入ステロイド薬 | 口腔カンジダ症、嗄声 |

| 解熱鎮痛薬 | 胃腸障害、肝機能障害 |

多くの場合は軽度で一過性ですが、まれに重篤な状態になる場合もあり、特に小児や高齢者、基礎疾患を有する患者さんでは注意が必要です。

抗菌薬の副作用とリスク

細菌性急性細気管支炎に対して抗菌薬が使用される場合、以下のような副作用やリスクが考えられます。

- アレルギー反応

- 消化器症状(悪心、嘔吐、下痢など)

- 腎機能障害

- 耐性菌の出現

特に不必要な抗菌薬の使用は耐性菌の出現につながるため、慎重に判断することが必要です。

また、ウイルス性急性細気管支炎に対する抗菌薬の使用は効果がないだけでなく、副作用のリスクを高めるため避けるべきです。

その他の治療に伴うリスク

急性細気管支炎の治療では、以下のようなリスクも考慮する必要があります。

| 治療 | リスク |

| 酸素投与 | 高濃度酸素による肺障害 |

| 気道吸引 | 気道損傷、低酸素血症 |

| 輸液 | 電解質異常、容量過剰 |

治療リスクの最小化

急性細気管支炎の治療に伴う副作用やリスクを最小化するためには、以下のような点に注意が必要です。

- 症状と重症度に応じた適切な治療薬の選択

- 副作用の早期発見と対応

- 基礎疾患や合併症に応じた慎重な管理

- 過剰な治療の回避

再発の可能性と予防法について

急性細気管支炎は適切な治療により多くの場合は治癒しますが、再発する可能性もあります。

なかでも急性細気管支炎の既往がある患者さん、乳幼児や高齢者、免疫抑制状態にある患者さんなどは再は特に注意が必要です。

再発のリスク因子

急性細気管支炎の再発には以下のようなリスク因子が関与していると考えられています。

| リスク因子 | 再発リスク |

| 免疫力低下 | 高い |

| 喫煙 | 中等度 |

| 大気汚染曝露 | 中等度 |

| アレルギー性疾患合併 | 中等度 |

免疫力の低下は再発のリスクを高める重要な因子です。

予防法① 感染予防

急性細気管支炎の予防には感染予防が重要な役割を果たします。

以下のような感染予防策を徹底するように心がけてください。

- 手洗いの徹底

- マスクの着用

- 人込みを避ける

- 適切な室内環境の維持(換気、加湿など)

特に流行期における手洗いとマスクの着用は感染リスクを下げるうえで有効です。また、室内環境を適切に保つことでウイルスの拡散を防ぐことができます。

予防法②リスク因子の管理

急性細気管支炎の予防には再発のリスク因子を管理することも重要です。

具体的には以下のような取り組みが推奨されています。

- 禁煙

- 免疫力の維持(バランスの取れた食事、十分な睡眠など)

- 大気汚染への曝露を減らす

- アレルギー性疾患の適切な管理

喫煙は急性細気管支炎のリスクを高めるため禁煙は予防として有効ですし、免疫力を維持することで感染に対する抵抗力を高めることが期待できます。

| 予防法 | 内容 |

| 感染予防 | 手洗い、マスク着用、人込み回避、適切な室内環境 |

| リスク因子管理 | 禁煙、免疫力維持、大気汚染曝露減少、アレルギー性疾患管理 |

急性細気管支炎の治療にかかる費用について

急性細気管支炎の治療費は、症状の重症度や治療内容によって大きく異なりますが、重度のケースでは診察料、検査費、処置費、入院費などが必要となり、その総額は数十万円に上ることもあります。

初診料と再診料

急性細気管支炎の診療では初診時に初診料、再診時に再診料が発生します。

初診料は2,880円、再診料は750円~が一般的な金額です。

検査費

急性細気管支炎の診断のために行われる検査費用は、数千円から数万円程度となります。

| 検査 | 金額 |

| 血液検査 | 1,500~5,000円 |

| 画像検査 | 2,100円~20,700円 |

処置費

急性細気管支炎の治療にかかる費用は程度により様々であり、おおよそ数千円から数万円程度です。

入院費

重症の急性細気管支炎の場合は入院治療が必要となることがあります。

入院費は1日あたり数万円程度が一般的で、入院期間によっては総額が数十万円から数百万円に達することも考えておいてください。

ただし保険適用となると1割~3割の自己負担であり、多くは高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなると思ってよいでしょう。

以上

- 参考にした論文