呼吸器疾患の一種であるアレルギー性気管支肺アスペルギルス症とは、アスペルギルスという真菌に対する過剰な免疫反応により気管支や肺に炎症が生じる疾患です。

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症は喘息や嚢胞性線維症などの基礎疾患がある患者さんに発症することが多く、咳や喀痰、呼吸困難などの症状を呈します。

アスペルギルスに対する適切な免疫反応が起こらないことで気道の炎症や気管支拡張、肺の浸潤影などの特徴的な所見が認められるのです。

主要な症状と特徴について

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の主症状は喘鳴を伴う咳嗽、喀痰、呼吸困難であり、これらの症状は繰り返し起こり、次第に悪化していきます。

喘鳴を伴う咳嗽

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の患者さんの多くは喘鳴を伴う咳嗽を呈します。咳嗽は持続的で、数週間から数ヶ月間続くことが多いです。

特に夜間や早朝に悪化する傾向があり、喘息発作のような症状を示すことがあるでしょう。

喀痰

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の患者さんの多くは大量の喀痰を伴います。喀痰は粘稠で茶褐色を呈することが多く、時に血液が混じることもあるでしょう。

喀痰の中にはアスペルギルスの菌塊や菌糸が認められることがあります。

| 喀痰の特徴 | 説明 |

| 性状 | 粘稠、茶褐色 |

| 血液の混入 | 時に認められる |

| アスペルギルスの菌塊や菌糸 | 認められることがある |

呼吸困難

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の進行に伴って出現するのが呼吸困難です。呼吸困難は初期には軽度ですが、次第に増悪して日常生活に支障をきたすようになります。

重症例では安静時にも呼吸困難を感じるようになるでしょう。

| 呼吸困難の程度 | 説明 |

| 軽度 | 初期、運動時のみ |

| 中等度 | 日常生活に支障をきたす |

| 重度 | 安静時にも呼吸困難 |

全身症状

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の患者さんの一部は、以下のような全身症状を伴うことがあるのです。

- 発熱

- 体重減少

- 倦怠感

- 胸痛

これらの症状は炎症反応や栄養状態の悪化を反映していると考えられています。

ABPAの原因やきっかけ

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症はカビの一種であるアスペルギルスに対する免疫反応の異常が主たる原因です。

基礎疾患

ABPAの発症には喘息や嚢胞性線維症などの基礎疾患の存在が深く関わっていると考えられています。

それらの疾患がある場合、気管支や肺にアスペルギルスが残りやすくなるからです。

| 基礎疾患例 | 内容 |

| 喘息 | アレルギー性の気管支の炎症による発作 |

| 嚢胞性線維症 | 慢性の呼吸器感染症 |

アスペルギルス曝露

呼吸器疾患の一種であるアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の発症にはアスペルギルスへの曝露が必須条件です。

アスペルギルスは土壌や空気中に普通に存在するカビであり、例えば以下のような場所にも生息しています。

- 枯れ葉の山

- エアコンの内部

アスペルギルスが気道に入り込むと免疫細胞が過剰に反応し、アレルギー症状や気管支の炎症、収縮などが引き起こされることになるのです。

遺伝的素因

ABPAの発症には上記の因子に加えて遺伝的な要因も無視できません。

特定の遺伝子の異常があると、アスペルギルスの抗原に対して強く反応してしまう可能性があるのです。

その他の要因

その他にもアレルギー性気管支肺アスペルギルス症の発症リスクを高める要因となり得るのは次のようなものが考えられます。

- 環境や生活習慣

- 加齢に伴う免疫力の低下

ABPAの診察と診断

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の診察と診断には問診、身体所見の確認、血液検査や画像検査などの検査が行われます。

問診

まずは患者さんからの詳しい症状の聴取が大切になります。ここでは喘息の既往歴や増悪時の症状、息切れ、咳、喀痰の有無などを確認するのです。

身体所見

次に呼吸音の確認や胸部の視診・打診を行い、肺野の状態を把握します。呼吸器系の異常所見がないか注意深く観察することが必要不可欠です。

| 身体所見で確認する項目例 |

| 呼吸数 |

| 呼吸リズム |

| 酸素飽和度 |

血液検査

さらに血液検査で好酸球の増加や特異的IgEの上昇などの所見を評価します。

| 血液検査項目例 |

| 好酸球数 |

| IgE値 |

| 抗アスペルギルス抗体価 |

画像検査

最後に画像検査で肺の状態を詳しく観察することが必要です。

ここで気管支の狭窄や過膨張、粘液栓などの特徴的な所見が認められれば、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)と診断されることになります。

| 画像検査の種類例 |

| 胸部X線検査 |

| CT検査 |

| 気管支鏡検査 |

画像所見について

ABPAの画像所見は病期によって変化するため、経時的な評価も重要となってきます。

胸部X線写真所見

ABPAの胸部X線写真では中心性気管支拡張症や気管支壁肥厚などの所見が特徴的です。

| 所見 | 説明 |

| 中心性気管支拡張症 | 気管支の拡張が肺の中心部で顕著 |

| 気管支壁肥厚 | 気管支壁が肥厚し、太く見える |

また、肺浸潤影や粘液栓などの所見も認められることがあります。

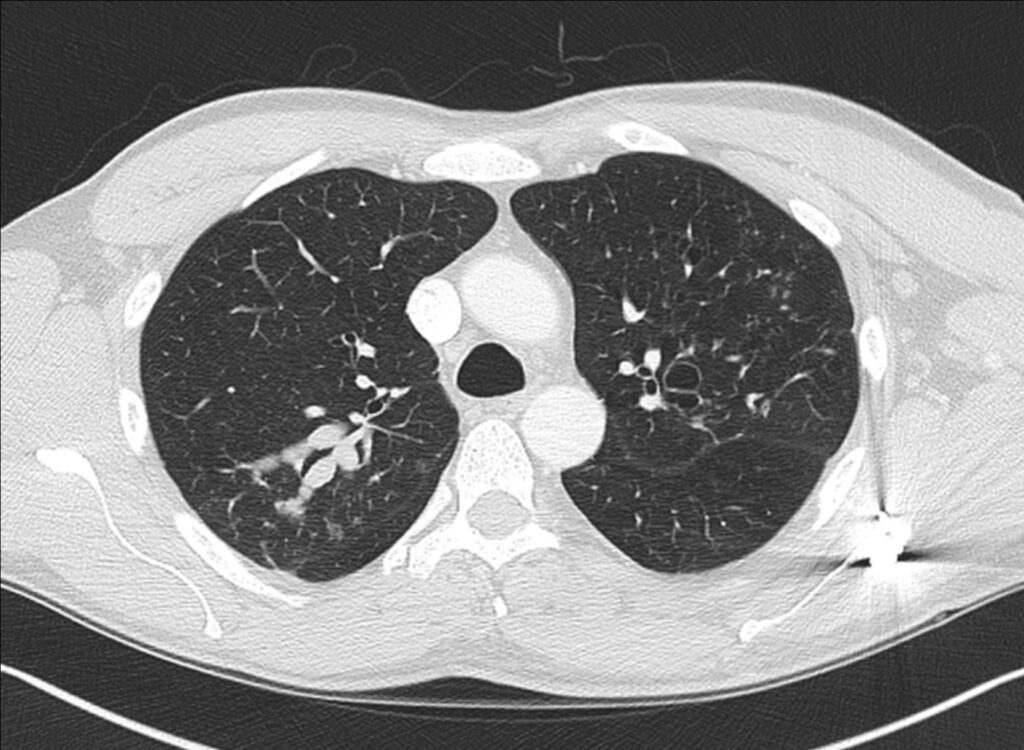

所見:両側肺野に粒状影、班状影、すりガラス影~浸潤影、気管支壁肥厚・拡張を散見し、ABPAとして説明可能な所見である。

胸部CT所見

ABPAの胸部CTでさらに詳細な所見が得られるのです。

- 中心性気管支拡張症

- 気管支壁肥厚

- 粘液栓

- 気管支内腔の狭小化

以下のような所見はABPAに特徴的であり、診断の手がかりとなります。

| 所見 | 説明 |

| 粘液栓 | 気管支内腔を閉塞する粘液の貯留 |

| 気管支内腔の狭小化 | 気管支の内腔が狭くなっている |

所見:両肺に気管支拡張・壁肥厚あり、右上葉にmucoid impactionとV字 or Y字に分かれた気管支が認められ、tree in bud apperanceも散見され、ABPAとして合致する所見である。

高分解能CT(HRCT)所見

高分解能CTではさらに微細な変化を捉えることができるでしょう。特に次のような所見はABPAの早期診断に有用です。

| 所見 | 説明 |

| 小葉中心性粒状影 | 小葉中心部に粒状の陰影が見られる |

| 樹枝状陰影 | 気管支周囲に樹枝状の陰影が見られる |

所見:右肺に樹枝状の気管支拡張・壁肥厚や気管支走行に沿った小葉中心性粒状影が認められ、ABPAとして合致する所見である。

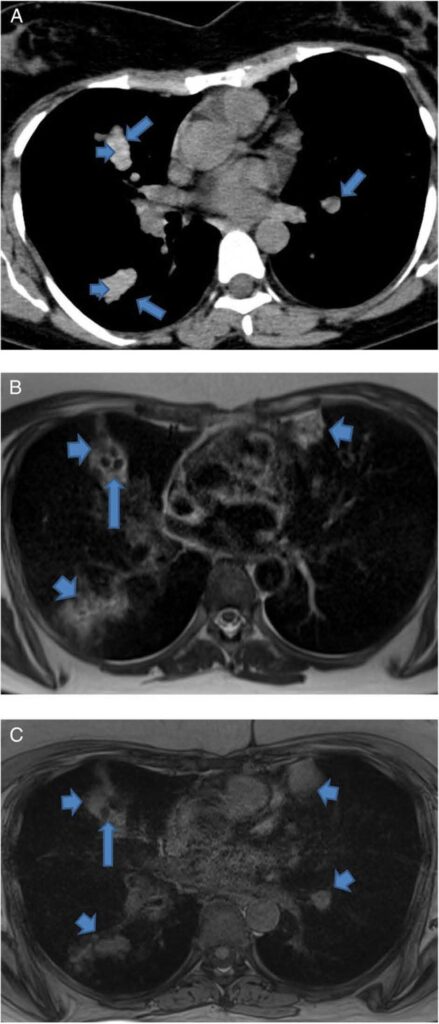

MRI所見

MRIでは気管支壁の肥厚や粘液栓などの所見が描出されます。アレルギー反応に伴う気道の炎症性変化を捉えることができ、病態の理解に役立つのです。

所見:CT(A)は両側気管支拡張(矢印)と高吸収粘液栓(短矢印)を認める。T2強調像(B)およびT1強調像(C)では、同部位に高信号域(短矢印)が認められ、その領域の一部に低信号域が認められる(矢印)。

治療法と薬剤、治癒までの期間

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症は、適切な治療によって管理可能な疾患です。

治療の目的

アレルギー反応を抑制し、気道の炎症を軽減することがABPAの治療目的になります。

| 目的 | 内容 |

| アレルギー反応の抑制 | アスペルギルス抗原に対する過敏反応を抑える |

| 気道炎症の軽減 | 気管支の炎症を抑え、気流制限を改善する |

これにより症状のコントロールと合併症の予防を図るのです。

薬物療法

ABPAの治療には主に以下の薬剤が用いられます。

| 薬剤 | 作用 |

| 経口ステロイド薬(プレドニゾロンなど) | 全身性の炎症を抑制 |

| 吸入ステロイド薬(ブデソニドなど) | 局所的な気道炎症を抑制 |

| 抗真菌薬(イトラコナゾールなど) | アスペルギルスの増殖を抑制 |

これらの薬剤を組み合わせて使用することで効果的な治療が可能となるでしょう。

治療期間

ABPAの治療期間は症状の重症度や個人差によって異なりますが、一般的に急性増悪期には数週間から数ヶ月の集中治療が必要です。

| 期間 | 内容 |

| 急性増悪期 | 数週間から数ヶ月の集中治療 |

| 維持療法期 | 症状をコントロールしながら継続的に治療 |

集中治療完了後は症状をコントロールしながら維持療法を継続してくことになります。

治癒までの期間

ABPAは完治が難しい疾患ですが、適切な治療により症状をコントロールして良好な状態を維持することが可能です。治療開始から症状が安定するまでには、通常数ヶ月から1年程度を要します。

ただし、再発のリスクもあるため長期的な経過観察と継続的な治療が重要です。

治療に伴う副作用とデメリット(リスク)

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症の治療は症状のコントロールと合併症の予防に有効ですが、一方で副作用やデメリット(リスク)も存在します。

ステロイド薬の副作用

ABPAの治療に用いられるステロイド薬の副作用は以下の通りです。

| 副作用 | 説明 |

| 骨粗鬆症 | 骨密度の低下により骨折リスクが増加 |

| 糖尿病 | インスリン抵抗性が上昇し血糖値が上昇 |

- 体重増加

- 満月様顔貌

- 易感染性

- 気分障害

長期的なステロイド使用により、これらの副作用が発現する可能性があります。

抗真菌薬の副作用

ABPAの治療に用いられる抗真菌薬にも考慮すべき副作用があるのです。

| 副作用 | 説明 |

| 肝機能障害 | 肝酵素値の上昇がみられることがある |

| 消化器症状 | 悪心、嘔吐、下痢などが生じる場合がある |

また、抗真菌薬と他の薬剤との相互作用にも注意しなければなりません。

治療に伴うデメリット(リスク)

ABPAの治療には以下のようなデメリット(リスク)も伴います。

| デメリット(リスク) | 説明 |

| 感染症のリスク増加 | 免疫抑制作用により感染症のリスクが上昇 |

| 治療コストの負担 | 長期的な薬物療法により経済的負担が生じる |

症状のコントロールと副作用のバランスを考慮しながら医師と相談の上で治療方針を決定することが重要です。

長期的な影響

ABPAの治療は長期間に及ぶことが多く、その間に以下のような影響が生じる可能性があります。

- 身体的負担の蓄積

- 心理的ストレスの増加

- 社会生活への影響

治療に伴う負担を軽減するためにも医療者と患者さんの間で密接なコミュニケーションが重要です。

再発の可能性と予防法

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症は適切な治療により症状をコントロールできますが、再発のリスクを伴います。

再発の可能性

ABPAが再発しやすい傾向にあるのは次の通りです。

| 再発リスク因子 | 説明 |

| 喘息のコントロール不良 | 喘息症状が悪化すると再発リスクが上昇 |

| ステロイド薬の中断・減量 | 急激な治療の変更により再発しやすい |

さらに環境中のアスペルギルス曝露量の増加も再発の引き金となる可能性があります。

もし再発した場合は症状の悪化や新たな合併症の出現に注意が必要です。

再発予防のためのセルフケア

患者さん自身による下記のような日常的なセルフケアが再発予防に重要な役割を果たします。

| セルフケア項目 | 説明 |

| 喘息症状のモニタリング | ピークフロー値の測定や症状の記録 |

| 規則的な服薬 | 医師の指示に従った薬剤の継続的な使用 |

その他にも環境中のアレルギー物質の回避なども再発リスクを低減することが可能です。

医療機関との連携

ABPAの再発予防には医療機関との密接な連携が重要になります。医師との定期的なコミュニケーションを通して適切な治療と再発予防を図ることが大切です。

| 連携項目 | 説明 |

| 定期的な評価 | 症状や検査結果に基づく病状の評価 |

| 治療方針の調整 | 必要に応じた薬剤の調整や変更 |

長期的な予後

ABPAの予後は再発予防と合併症の管理によって大きく左右されます。再発を繰り返すことで、以下のようなリスクが増大します。

- 気道の不可逆的な変化

- 呼吸機能の低下

- 治療抵抗性の獲得

治療にかかる費用について

ABPAの治療費は症状の重症度や治療期間によって大きく変動しますが、早期発見と適切な治療介入により医療費の抑制が可能となります。

初診料・再診料

初診料は2,910円~5,410円程度、再診料は、750円~2,660円程度が一般的です。

| 項目 | 費用 |

| 初診料 | 2,910円~5,410円 |

| 再診料 | 750円~2,660円 |

検査費

ABPAの診断に必要な検査費用は、おおよそ以下のようになります。

| 検査項目 | 費用 |

| 血液検査 | 4,200円(血液一般+生化学5-7項目の場合)+1,570円(アスペルギルス抗原)+2,010円(β-D-グルカン)=7,780円 |

| 画像検査(胸部X線、CT等) | 2,100円~5,620円(胸部X線検査)、14,700円~20,700円(胸部CT検査) |

| 肺機能検査 | 52,300円~5,700円 |

これらの検査を組み合わせて行うため、総額で数万円程度の費用がかかることがあるでしょう。

処置費

ABPAの治療に用いられる内服療法や気管支鏡検査などの処置費は以下の通りです。

| 処置項目 | 費用 |

| 抗真菌薬療法 | ボリコナゾール 2,055円/日 |

| 気管支鏡検査 | 25,000円~29,000円 |

入院費

重症例では入院治療が必要となるケースもあるでしょう。その際の費用は施設によって異なりますが、一般的には1日当たり10,000円から30,000円程度になります。

長期の入院を要する際は、総額で数百万円に及ぶことも考慮しなければなりません。

詳細に述べると、

現在基本的に日本の入院費は「包括評価(DPC)」にて計算されます。

各診療行為ごとに計算する今までの「出来高」計算方式とは異なり、病名・症状をもとに手術や処置などの診療内容に応じて厚生労働省が定めた『診断群分類点数表』(約1,400分類)に当てはめ、1日あたりの金額を基に入院医療費を計算する方式です。

1日あたりの金額に含まれるものは、投薬、注射、検査、画像診断、入院基本料等です。

手術、リハビリなどは、従来どおりの出来高計算となります。

(投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。)

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院するとした場合は下記の通りとなります。

DPC 3 16

DPC名: 呼吸器のアスペルギルス症 手術なし 手術処置等2なし

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥421,280 +出来高計算分

以上

- 参考にした論文