くしゃみが何度も連発して止まらないと、不安に感じる方も多いでしょう。

たかがくしゃみと思っていても、その裏には花粉症や風邪など様々な原因が潜んでいる可能性があります。本記事では、くしゃみが連発する症状について内科医が詳しく解説します。

考えられる原因や関連する病気、日常生活での対処法、そして受診の目安について分かりやすく説明します。繰り返し起こるくしゃみに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

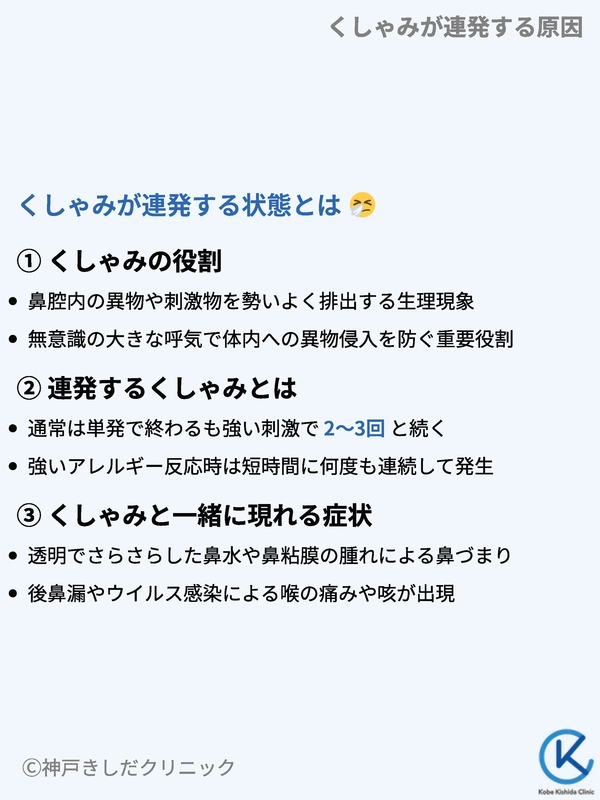

くしゃみが連発する状態とは

まず、くしゃみが連発するとはどのような状態なのかを見ていきます。くしゃみは身体が持つ防御反応の一つですが、何度も続けて出る場合には単発のくしゃみとは異なる要因が関与している可能性があります。

くしゃみの役割

くしゃみは、鼻腔内に入った異物や刺激物を勢いよく排出するための生理現象です。

鼻の粘膜がホコリや花粉などで刺激されると、脳のくしゃみ中枢が反応し、無意識のうちに大きな呼気を通してそれらを吹き飛ばします。

これにより、体内への異物侵入を防ぐという重要な役割を果たしています。くしゃみ自体は誰にでも起こる現象であり、1日に何度か出る程度であれば自然な反応と言えます。

連発するくしゃみとは

通常、くしゃみは単発で終わることが多いですが、場合によっては2回、3回と続けて出ることがあります。

さらに症状が強い場合には、短時間に何度も連続してくしゃみが出る「くしゃみの連発」という状態になることもあります。

例えば、強いアレルギー反応が起きているときや、鼻に刺激が残っているときには、くしゃみが何度も続けて起こりやすくなります。

くしゃみの回数と考えられる要因

| くしゃみの回数 | 考えられる要因・状況 |

|---|---|

| 1回 | 一時的なホコリやこしょうなどの刺激によるものが多い |

| 2~3回連続 | 鼻に強い刺激がある場合や、軽いアレルギー反応で起こりやすい傾向があります |

| 4回以上連続 | 花粉症などのアレルギー症状が強い場合に見られ、刺激が残存している可能性があります |

このように、複数回連続するくしゃみは、鼻への強い刺激やアレルギー反応が起きている場合に起こりやすい傾向があります。

ただし個人差も大きく、1回だけでも強いアレルギーの場合もあれば、偶然続けて出ただけのこともあり、一概には言えません。

くしゃみと一緒に現れる症状

くしゃみが連発するときには、他の症状を伴うことも多いです。単なる生理的なくしゃみであればくしゃみだけで終わりますが、何度も出る場合は鼻や目など別の不調が隠れているかもしれません。

くしゃみとともによく見られる症状

- 鼻水(透明でさらさらした鼻水が出ることが多い)

- 鼻づまり(鼻粘膜の腫れによって空気の通りが悪くなる)

- のどの痛みや咳(後鼻漏やウイルス感染によって引き起こされる)

- 目のかゆみ・充血(アレルギー性の場合によくみられる)

- 発熱や倦怠感(感染症が原因の場合にみられる)

これらの症状が組み合わさることで、くしゃみの原因がおおよそ推測できます。例えば、目のかゆみを伴う場合はアレルギーの可能性が高く、発熱を伴う場合は風邪など感染症の疑いがあります。

次の章からは、くしゃみが連発する背後にある具体的な原因や病気について詳しく見ていきましょう。

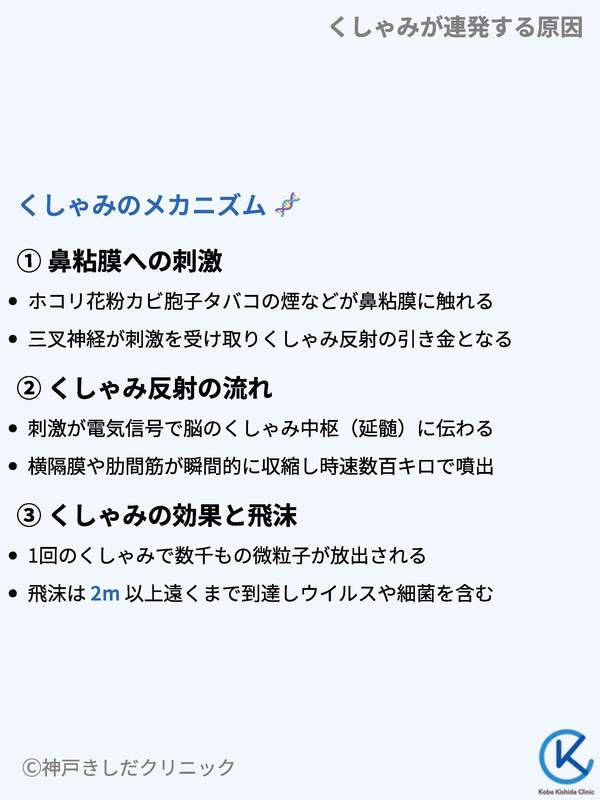

くしゃみのメカニズム

くしゃみが起こる仕組みを理解することで、なぜ何度も連発するのかのヒントが見えてきます。ここでは、くしゃみの生理学的なメカニズムについて説明します。

鼻粘膜への刺激

くしゃみは鼻の粘膜が刺激されたときに始まります。鼻腔内にはホコリや花粉、カビの胞子、タバコの煙、香水の強い匂い、さらにはウイルスや細菌など、様々な刺激因子が入り込むことがあります。

こうした異物が鼻粘膜に触れると、粘膜に分布する神経末端がそれを検知します。特に三叉神経と呼ばれる顔の感覚を司る神経が刺激を受け取り、くしゃみ反射の引き金となります。

このように、鼻粘膜への刺激がくしゃみ発生の第一段階です。

くしゃみ反射の流れ

鼻粘膜で受け取られた刺激は、電気信号として神経を伝わり脳へ送られます。そして脳の中にある「くしゃみ中枢」(延髄の一部)がそれを察知し、全身に指令を出して連鎖的な反応を引き起こします。

くしゃみは瞬時に起こるため意識する間もありませんが、実際には次のようなステップを踏んで発生しています。

くしゃみが生じるまでのステップ

- 刺激の感知: 鼻の粘膜がホコリやアレルゲンなどの刺激を感知します。

- 脳への伝達: 三叉神経を通じて刺激の信号が脳のくしゃみ中枢に伝わります。

- 反射の指令: 脳がくしゃみの指令を出し、横隔膜や肋間筋など呼吸に関わる筋肉が瞬間的に収縮します。

- 噴出: 肺の空気が一気に気道から押し出され、時速数十~数百キロにも及ぶ勢いで鼻や口から噴き出します。

このように複数の器官が協調して働くことで、くしゃみという反射が起こります。実際に、くしゃみには鼻粘膜だけでなく呼吸筋や神経など多くの部位が関与しています。主な器官とその役割を見てみましょう。

くしゃみに関わる主な器官と役割

| 器官 | 役割 |

|---|---|

| 鼻の粘膜 | 異物や刺激を感知し、神経に信号を送る |

| 三叉神経 | 鼻の刺激を脳(くしゃみ中枢)へ伝達する経路 |

| 脳(延髄のくしゃみ中枢) | 刺激に反応してくしゃみ反射を引き起こす指令を出す |

| 横隔膜・肋間筋 | 脳の指令で収縮し、空気を一気に押し出す力を生み出す |

| 鼻腔・口腔 | 噴き出す空気とともに異物を体外へ排出する通り道 |

くしゃみの効果と飛沫

くしゃみは上述のように異物を排除する効果的な手段ですが、その一方で飛び散る飛沫にも注意が必要です。

くしゃみをすると鼻や口から生体の防御反応として高速の空気が噴射され、その際に微細な唾液や粘液の粒(飛沫)が周囲に飛び散ります。

飛沫は場合によっては2m以上遠くまで到達し、その中にはウイルスや細菌が含まれていることがあります。そのため、特に風邪やインフルエンザなど感染症の場合、くしゃみをすると周囲に病原体を撒き散らすリスクがあります。

また、1回のくしゃみで数千もの微粒子が放出されるとも言われ、複数回連発すればその量も増えるため注意が必要です。

こうした飛沫拡散を防ぐため、くしゃみをする際にはティッシュや腕で口元を押さえるなどエチケットを守ることが重要です(エチケットについては後述します)。

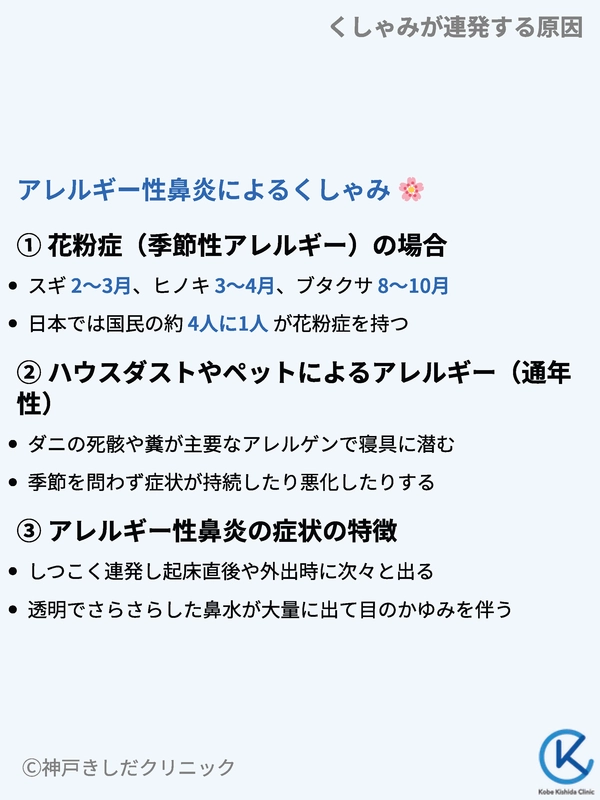

アレルギー性鼻炎によるくしゃみ

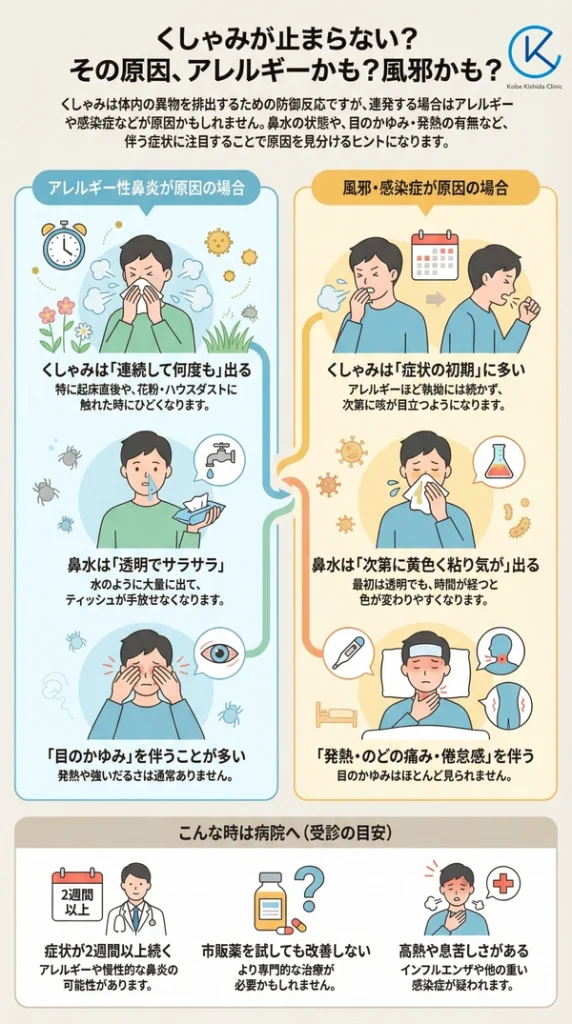

くしゃみが連発する原因として、最も一般的なのがアレルギーによる鼻炎です。花粉症をはじめとするアレルギー性鼻炎では、鼻粘膜がアレルゲンに反応して強いくしゃみが誘発されます。

この章では、季節性の花粉症と通年性のアレルギーに分けて、それぞれの特徴を見ていきます。

花粉症(季節性アレルギー)の場合

毎年決まった季節にくしゃみや鼻水がひどくなる場合、花粉症の可能性があります。花粉症とは、スギやヒノキ、ブタクサなど植物の花粉に対して免疫系が過敏に反応することで起こるアレルギー性鼻炎です。

日本では非常に患者数が多く、近年では国民の約4人に1人が花粉症を持つとも言われています。花粉の飛ぶ季節になると、目のかゆみや大量の鼻水、そしてくしゃみの連発に悩まされることになります。

特に朝起きた直後や、屋外から帰宅したときなどに症状が強く出る傾向があります。

主な花粉と飛散する時期

| アレルゲン(花粉) | 飛散しやすい時期 |

|---|---|

| スギ | 2月~3月(春先) |

| ヒノキ | 3月~4月(春) |

| イネ科の雑草 | 5月~8月(初夏~夏) |

| ブタクサ | 8月~10月(夏の終わり~秋) |

| ヨモギ | 8月~10月(夏の終わり~秋) |

花粉症では、上記のように季節によって症状が現れる時期が異なります。自分の症状が毎年同じ時期に出る場合は、その時期に飛ぶ花粉が原因アレルゲンの候補となります。

ハウスダストやペットによるアレルギー(通年性)

季節に関係なく1年中くしゃみや鼻炎症状が出る場合は、ハウスダストやダニ、ペットの毛などに対する通年性のアレルギーが考えられます。

ハウスダストとは、室内にたまるホコリのことで、その中に含まれるダニの死骸や糞が主要なアレルゲンです。寝具やカーペット、カーテンなどに潜むダニは、特に朝起きたときにくしゃみを連発させる原因になります。

また、犬や猫などペットの毛やフケもアレルゲンとなり、室内で飼っている場合は常に鼻がムズムズしてくしゃみが出やすくなります。

通年性アレルギーの場合、季節を問わず症状が持続したり悪化したりするため、日常的な環境整備(こまめな掃除や寝具の清潔保持)が重要です。

室内でよく問題となるアレルゲン

- ハウスダスト(ダニの死骸・糞、綿ぼこりなど)

- ペットの毛やフケ

- カビ(湿気の多い場所で発生)

- タバコの煙(アレルゲンではないが刺激となる)

これらの要因に対するアレルギーがあると、自宅にいるときや掃除をしたときに急にくしゃみが止まらなくなることがあります。

アレルギー性鼻炎の症状の特徴

アレルギー性鼻炎によるくしゃみは、しつこく連発することが大きな特徴です。起床直後や外出時、ほこりっぽい場所などで次々にくしゃみが出て止まらなくなります。

鼻水も水のようにさらさらしたものが大量に出て、ティッシュが手放せなくなります。鼻の中のかゆみやムズムズ感、さらには目のかゆみ・涙目を伴うのもアレルギーならではの症状です。

発熱は通常ありません(出ても微熱程度)ので、高熱が出る場合は別の原因を疑います。

アレルギー性鼻炎の主な症状

- くしゃみ(特に連続して出る)

- 大量の鼻水(透明でさらさら)

- 鼻づまり(両側の鼻が詰まることも)

- 鼻や目のかゆみ

- 匂いがしにくい(鼻詰まりの影響)

- 耳の違和感(鼻をすすることで耳管が塞がりこもる感じがする)

アレルギー性鼻炎の症状は、アレルゲンに接触している間は持続します。例えば花粉が飛んでいる期間中は症状が続く傾向にありますし、ダニアレルギーの方は寝具を掃除しない限り毎日朝に症状が現れます。

症状がひどい場合には日常生活に支障を来すため、抗ヒスタミン薬の内服や点鼻薬などで症状を抑える治療が必要になります(治療法については後ほど説明します)。

風邪・感染症によるくしゃみ

アレルギー以外にも、ウイルスや細菌による感染症でもくしゃみが出ることがあります。特に一般的な風邪(かぜ)では、初期症状としてくしゃみや鼻水がよく見られます。

この章では、風邪やインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など、感染症によるくしゃみについて解説します。

風邪(急性鼻炎)の場合

いわゆる「かぜ」は、ライノウイルスやコロナウイルス(従来型)など多数のウイルスによって引き起こされる上気道の感染症です。

鼻や喉の粘膜にウイルスが感染すると炎症が起き、鼻水やくしゃみ、喉の痛みなどの症状が現れます。

風邪の初期には透明な鼻水とともにくしゃみが出やすく、その後、症状が進むと鼻水は黄色く粘り気を帯びてきます。また、喉の痛みや咳、微熱程度の発熱を伴うこともあります。

風邪の主な症状

- くしゃみ・鼻水(初期によく見られる)

- 鼻づまり

- 喉の痛み

- 咳(後期に出ることが多い)

- 微熱(高熱になることはまれ)

- 軽い全身倦怠感

これら風邪の症状は普通は徐々に改善し、1週間前後で治まります。くしゃみ自体も風邪の中盤以降には治まり、代わりに咳が目立ってくることが多いです。

インフルエンザの場合

インフルエンザはインフルエンザウイルスによって起こる感染症で、毎年冬季に流行します。症状は風邪よりも重く、高熱(39℃前後)や強い倦怠感、筋肉痛・関節痛など全身症状が顕著です。

鼻水やくしゃみといった鼻炎症状も出ることがありますが、風邪ほど中心的ではありません。それでも、インフルエンザの初期に鼻がムズムズしてくしゃみが出るケースもあります。

ただしインフルエンザでは急速に高熱や関節痛が出現するため、単なる鼻風邪との違いは比較的判別しやすいです。

新型コロナウイルス感染症の場合

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)でも、変異株によってはくしゃみや鼻水など風邪に似た症状が現れることがあります。

ただし、典型的な症状は発熱、乾いた咳、強い倦怠感で、くしゃみは主な症状ではありません。初期の株では嗅覚・味覚障害が特徴的でしたが、現在主流の株では症状が多様化し、中には軽い鼻炎症状だけで経過する場合もあります。

風邪との見分けは難しいため、症状がある場合は積極的に検査を受けたり医療機関に相談したりすることが推奨されます。

感染症による症状の違い

くしゃみを伴う代表的な感染症である風邪やインフルエンザと、アレルギー性鼻炎の症状にはいくつかの違いがあります。

以下に、アレルギー性鼻炎と風邪・インフルエンザの主な症状の違いを比較した表を示します。

アレルギー性鼻炎と風邪・インフルエンザの症状の違い

| 項目 | アレルギー性鼻炎 | 風邪(かぜ) | インフルエンザ |

|---|---|---|---|

| くしゃみ | 1日に何度も連発する | 出ることがある(初期に多い) | 出ることもあるが主体ではない |

| 鼻水 | 透明で大量に出る | 初期は透明だが後に粘性が増す | 出る場合もあるが量は多くない |

| 鼻づまり | よく起こる(慢性的) | 起こる(治ると改善) | 起こることもある |

| 目のかゆみ | よくある | 通常ない | 通常ない |

| 発熱 | なし(あっても微熱) | 稀に微熱 | 高熱が出る |

| 全身のだるさ | なし | 軽い | 強い疲労感・筋肉痛 |

| 症状の続く期間 | アレルゲンがある限り長引く(数週間~) | 3~7日程度 | 1~2週間程度(重症例では長引く) |

上記のように、アレルギー性鼻炎では鼻や目の症状が中心で発熱や全身倦怠感は生じません。一方、インフルエンザでは高熱と全身症状が顕著で、風邪はその中間的な存在と言えます。

新型コロナウイルス感染症の場合、症状の出方がケースによって様々ですが、発熱や咳が主症状である点はインフルエンザに近いです。強い倦怠感や呼吸苦を伴うときはアレルギーでは説明がつかないため、速やかに医療機関を受診してください。

その他の原因

アレルギーや感染症以外にも、くしゃみを誘発する要因はいくつか存在します。ここでは、刺激物によるものや特殊な反射現象など、その他の原因について説明します。

刺激物による一時的なくしゃみ

こしょうの粉を吸い込んでくしゃみが出た経験はありませんか?コショウや唐辛子、香水の強い香り、タバコの煙など、刺激の強い物質を吸い込むと、一時的にくしゃみが誘発されることがあります。

これはアレルギー反応ではなく物理的・化学的刺激による反射で、刺激が取り除かれれば症状も治まります。

例えば掃除中にほこりっぽい空気を吸ってしまったときなどにも、一時的なくしゃみが出ますが、時間とともに落ち着くのが通常です。

くしゃみを誘発する主な刺激物

- コショウや唐辛子の粉

- 香水やヘアスプレーなど強い香り

- タバコの煙

- 冷たい空気(冬の屋外や冷蔵庫の冷気)

- ほこり(大量のほこりを吸い込むとアレルギーでなくても反射的に出る)

このような刺激物によるくしゃみは、その場限りで持続することは少ないですが、頻繁にこうした状況に遭遇する場合は対策(マスクの着用等)を検討すると良いでしょう。

光くしゃみ反射(太陽を見るとくしゃみ)

強い光を見たときに思わずくしゃみが出てしまう現象を経験したことがある人もいるでしょう。これは「光くしゃみ反射」と呼ばれるもので、太陽の下や明るい屋外に出た瞬間にくしゃみが誘発されるものです。

人口の25%前後に見られる生理的な反射で、遺伝的な素因が関与すると考えられています。特に暗い場所から急に明るい場所に出たときによく起こり、複数回くしゃみが出ることもあります。

光くしゃみ反射自体は病気ではなく、予防や治療の必要はありませんが、運転中などに起こると危険なため注意が必要です。

非アレルギー性鼻炎(血管運動性鼻炎など)

鼻炎の中には、アレルギーによらないのにくしゃみや鼻水が出るタイプのものがあります。その代表が血管運動性鼻炎と呼ばれるもので、日本では「寒暖差アレルギー」と俗称されることもあります。

急激な温度や湿度の変化、緊張・ストレス、刺激の強い食べ物(香辛料や熱い食事)などをきっかけに、鼻粘膜が反応してくしゃみや鼻水が出ます。

アレルギー検査では特異的な反応は出ませんが症状はアレルギー性鼻炎に似ており、特に季節の変わり目などに朝晩の気温差でくしゃみが連発することがあります。

治療法は抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬などアレルギー性鼻炎に準じた対症療法が中心ですが、根本的な予防策としては急激な温度変化を避ける工夫(マフラーやマスクの着用など)が有効です。

その他の珍しい要因

ごく稀なケースですが、満腹時にくしゃみが出る「胃鼻反射」や、性的興奮時にくしゃみが誘発される現象が報告された例もあります。これらは特殊な神経反射によるものと考えられています。

また、鼻中隔の形態異常(極端に曲がっている場合)や鼻腔内のポリープが刺激となって慢性的なくしゃみを引き起こすことも稀にあります。しかし、こうした原因は頻度が低く、まずは前述のアレルギーや鼻炎の可能性を優先的に考えるべきでしょう。

その他の要因とくしゃみの特徴

| 要因 | 特徴 |

|---|---|

| 刺激物(ホコリ・香辛料など) | 一時的な刺激でくしゃみが出るが、刺激源から離れると収まる |

| 光くしゃみ反射 | 強い光で反射的にくしゃみが出る体質。病的ではなく予防治療も不要 |

| 血管運動性鼻炎 | アレルギーではないが温度差やストレスで鼻が反応し、くしゃみ・鼻水が出る |

| 珍しい反射現象 | 満腹時や性的興奮時など特殊な状況で起こるくしゃみ(極めて稀) |

以上のように、アレルギーや感染症以外の要因でもくしゃみが生じることがあります。ただし、これらの場合は症状が一過性であることが多く、慢性的に続くようなら他の原因を疑う必要があります。

次に、くしゃみが止まらない場合の日常生活での対処法や、受診の目安について説明します。

くしゃみが止まらないときの対処と日常生活

くしゃみが連発すると日常生活で困る場面も出てきます。ここでは、くしゃみが止まらないときに生じる支障や、症状を和らげるための対処法、周囲への配慮の仕方について説明します。

くしゃみで困ること

頻繁なくしゃみは、本人にとって不快であるだけでなく、状況によっては周囲にも影響を及ぼします。

くしゃみが続くことによる主な弊害

- 車の運転中に連続してくしゃみが出ると、一瞬目を閉じるため事故のリスクが高まります

- 会議や授業など静かな場でくしゃみが止まらないと、本人も周囲も集中できなくなります

- 風邪やインフルエンザの場合、くしゃみによって周囲にウイルスを撒き散らしてしまう可能性があります

- 激しいくしゃみを繰り返すと、まれに肋骨にひびが入ったり筋肉痛を起こしたりすることがあります

- 人によっては腹圧がかかることで尿漏れを引き起こす場合もありえます

このように、くしゃみが何度も出ることは日常生活に様々な支障をきたします。特に運転中や接客業などでは困るため、早めに対策を講じることが望ましいでしょう。

一時的に和らげる対処法

くしゃみがしばらく止まらないときに、少しでも症状を和らげるために自分で試せる方法があります。完全に止められるとは限りませんが、次のような対処をすることで多少落ち着く場合があります。

くしゃみを和らげるセルフケア方法

- 鼻をかんで鼻腔内の刺激物をできるだけ取り除きます

- 生理食塩水で鼻うがいをする(鼻腔を洗浄してアレルゲンやホコリを洗い流す効果があります)

- 水やぬるま湯をゆっくり飲んで喉や鼻の粘膜を潤します

- 深呼吸をして落ち着く(副交感神経を優位にしてくしゃみ反射を抑える狙い)

- 人中(鼻の下と上唇の間)を指で軽く押さえる:くしゃみの衝動を和らげるツボ押しの一種です

- 部屋の換気を行う、またはその場を離れて新鮮な空気を吸う(刺激物やアレルゲンから距離を置く)

これらの方法で完全にくしゃみが止まらなくても、ある程度症状が軽減することがあります。

ただし、根本原因を取り除かなければ再びくしゃみが出る可能性が高いため、後述するように原因に応じた対策や治療も検討が必要です。

くしゃみのエチケット

くしゃみをする際には、周囲への配慮も忘れてはいけません。特に公共の場や職場などでは、エチケットを守ることで他人への感染や不快感を与えるリスクを減らせます。

周囲への配慮のポイント

- ティッシュやハンカチを用意し、くしゃみが出そうになったら素早く鼻と口を覆います

- 咄嗟に抑えられない場合は、袖や肘の内側で口元を覆って周囲に飛沫を飛ばさないようにします

- マスクを着用している場合は、そのままマスク越しにくしゃみをして構いません(マスクは早めに取り替えます)

- くしゃみや鼻をかんだ後は、石鹸で手を洗うかアルコール消毒をして清潔を保ちます

- 周囲に人がいるときはできるだけ人から顔を背け、距離をとってからくしゃみをします

エチケットを守ることで、周囲への迷惑や感染拡大のリスクを大きく減らせます。なお、くしゃみを我慢しようとして鼻と口を強く押さえ込むのは危険です。

無理に抑えると、鼓膜を痛めたり血圧を急激に上昇させたりする可能性があるため、必ず適切な方法でくしゃみをするようにしてください。

受診の目安と治療

症状が長引く場合やつらい場合は、医療機関で適切な診断と治療を受けることが大切です。

最後に、くしゃみが連発する症状で受診を検討すべきタイミングと、医療機関で行われる検査・治療について解説します。

受診を検討すべき状況

くしゃみや鼻の症状が軽度で一時的なものであれば様子を見ることもできますが、次のような場合には受診を検討してください。

主な受診の目安

| 状況 | 説明 |

|---|---|

| 症状が長引いている | 2週間以上くしゃみや鼻水が続く場合、アレルギー性鼻炎や慢性鼻炎が疑われ、治療が必要になる可能性があります |

| 日常生活に支障がある | くしゃみや鼻水で仕事・学業に集中できない、睡眠不足になるなど生活に影響が出ている場合、受診して症状を和らげることを検討します |

| 高熱や呼吸困難など重い症状を伴う | 38℃以上の発熱、息苦しさ、ぜんそく症状の悪化などを伴う場合、感染症や気管支の炎症が疑われ緊急の対応が必要です |

| 市販薬を試しても改善しない | 抗ヒスタミン薬など市販薬を数日使用しても症状が全く改善しない場合、医療機関でより強力な治療が必要かもしれません |

| 鼻水に血が混じる・激しい頭痛を伴う | 普段と異なる症状(例えば鼻水に血液が混じる、鼻周囲や頭が強く痛む)がある場合、他の疾患(副鼻腔炎や腫瘍など)の可能性も考慮し受診が望まれます |

上記のような状況に当てはまる場合は、早めに医療機関を受診して原因を特定し、適切な治療を受けることが重要です。

診察で行われる検査

医療機関を受診すると、症状の原因を調べるために様々な検査が行われます。以下に、主な検査項目とその内容を示します。

主な検査項目と内容

| 検査 | 内容・目的 |

|---|---|

| 問診 | いつから症状が出ているか、くしゃみの出る状況、他の症状の有無などを詳しく聞き取ります |

| 診察(視診・聴診) | 鼻腔内や喉の様子を観察し、粘膜の腫れや分泌物の状態を確認します。必要に応じて聴診で肺の音を聞き、感染の広がりがないか調べます |

| アレルギー検査 | 血液検査または皮膚テストで、特定のアレルゲンに対するIgE抗体の有無や量を測定します |

| 鼻汁の顕微鏡検査 | 鼻水を採取して顕微鏡で白血球の種類を調べ、アレルギー性か感染性かを判断する参考にします |

| 画像検査 | 副鼻腔炎などが疑われる場合、X線やCT検査で鼻腔・副鼻腔の状態を詳しく調べます |

これらの結果を総合して、くしゃみの原因が何であるかを診断します。必要に応じてインフルエンザ検査やCOVID-19検査が行われることもあります。

主な治療方法

診断結果に応じて、以下のような治療が行われます。くしゃみの原因となっている病気ごとに治療法は異なりますが、代表的な対処法を示します。

症状・原因別の治療例

| 原因・疾患 | 主な治療法 |

|---|---|

| アレルギー性鼻炎(花粉症・ダニなど) | 抗ヒスタミン薬の内服、ステロイド点鼻薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬の内服などで症状を抑えます。必要に応じてアレルゲン免疫療法(減感作療法)も検討されます |

| 風邪・ウイルス感染 | 安静・水分補給が基本です。対症療法として解熱鎮痛剤、鼻水や咳を抑える薬が処方されます。インフルエンザの場合は抗インフルエンザ薬(タミフル等)が用いられることもあります |

| 副鼻腔炎(蓄膿症) | 細菌感染による場合は抗生物質の投与が行われます。鼻洗浄や去痰薬の内服で鼻水・膿を出しやすくする治療も行われます |

| 非アレルギー性鼻炎 | アレルギーと同様に抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻で症状を抑えます。トリガーとなる温度差や刺激を避ける生活上の工夫も重要です |

| その他(ポリープ等) | 原因に応じて外科的治療(ポリープの切除など)が検討されます |

いずれの場合も、医師の指導のもと適切な治療を続けることで、くしゃみの症状は軽減・改善が期待できます。我慢せずに専門家の助けを借りることが大切です。

受診する診療科は?

くしゃみや鼻の症状で受診する科としては、耳鼻咽喉科(耳鼻科)や内科が挙げられます。

鼻の粘膜や副鼻腔の専門である耳鼻咽喉科は、詳細な鼻の検査や治療(例えば鼻の内視鏡検査やアレルゲン免疫療法など)を行います。一方、花粉症や風邪による全身状態の管理、合併症の対応などは内科でも十分可能です。

高熱が出ている場合や咳・喘息症状を伴う場合は内科のほうが対応に適していることが多いでしょう。

もし受診する科に迷うようであれば、まずは身近な内科で相談してみてください。内科で必要と判断された場合には耳鼻咽喉科など専門科への紹介を行ってもらえます。

当院でも、くしゃみや鼻炎症状についてお気軽にご相談ください。

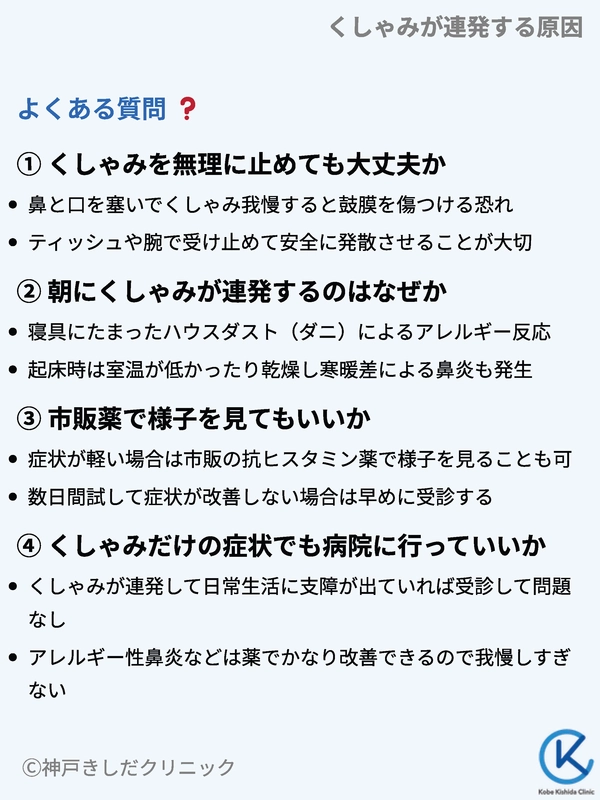

よくある質問

- Qくしゃみを無理に止めても大丈夫ですか?

- A

強いくしゃみを無理にこらえることはおすすめできません。鼻と口を塞いでくしゃみを我慢すると、行き場を失った圧力が耳や肺にかかり、鼓膜を傷つけたり肋骨にひびが入ったりする恐れがあります。

実際に、くしゃみの我慢で鼓膜損傷を起こした例も報告されています。くしゃみが出そうになったら、我慢せずティッシュや腕で受け止めて安全に発散させることが大切です。

- Q朝にくしゃみが連発するのはなぜでしょうか?

- A

朝起きたときにくしゃみが多い原因としては、寝具にたまったハウスダスト(ダニ)によるアレルギー反応が考えられます。

寝ている間に布団や枕のダニやホコリを吸い込むため、起床直後に鼻粘膜が刺激されてくしゃみが出るのです。

また、起床時は室温が低かったり乾燥していたりするため、寒暖差による鼻炎(血管運動性鼻炎)が起こっている可能性もあります。

朝にくしゃみがひどい場合は、寝室の掃除や寝具の洗濯・天日干しをこまめに行い、必要に応じて就寝前にマスクを着用するなど対策してみてください。

- Qくしゃみが出るとき、市販薬で様子を見てもいいですか?

- A

症状が軽い場合は、市販薬で様子を見ることも一つの方法です。

例えば、アレルギー性鼻炎が疑われる場合は市販の抗ヒスタミン薬を服用することで、くしゃみや鼻水が和らぐことがあります。

ただし、抗ヒスタミン薬は眠気を催す成分が含まれることが多いので注意してください。また、風邪かなと思う場合には総合感冒薬(市販の風邪薬)を数日服用して経過を見るのもよいでしょう。

いずれの場合も、数日間試して症状が改善しない場合や、症状が強い場合は早めに受診するようにしてください。

- Qくしゃみだけの症状でも病院に行っていいのでしょうか?

- A

はい、くしゃみだけでもつらい症状であれば受診して問題ありません。

くしゃみが連発して日常生活に支障が出ている場合、原因を突き止めて適切な治療を受けることで症状を和らげることができます。

患者さん自身は「くしゃみぐらいで受診していいのか」と迷うかもしれませんが、医師にとっては重要な症状の一つですので遠慮せず相談してください。

特にアレルギー性鼻炎などは薬でかなり改善できますから、我慢しすぎず専門家の力を借りることをおすすめします。

以上