「風邪を引いてからだいぶ経つのに、咳だけが止まらない」「普通の風邪だと思っていたけれど、痰の色が変わってきた気がする」このように感じて不安を抱いている方は少なくありません。

一般的な風邪と気管支炎は、初期症状こそ似ていますが、炎症が起きている場所や治るまでの期間、そして必要となる治療法が異なります。

ご自身の症状が単なる風邪なのか、それとも治療が必要な気管支炎なのかを正しく理解することは、重症化を防ぎ、早く健康な体を取り戻すために重要です。

本記事では、気管支炎と風邪の違いについて、咳や痰の特徴、症状が続く期間などの観点から詳しく解説し、適切な対処法をお伝えします。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

気管支炎と風邪の基本を知る:体が反応する場所の違い

気管支炎と風邪の決定的な違いは、炎症が起きている場所(深さ)です。

風邪は喉や鼻といった浅い部分(上気道)で起こりますが、気管支炎はさらに奥にある肺への通り道(下気道)まで炎症が広がった状態を指します。

ウイルスや細菌が侵入して戦っている「主戦場」の違いが、症状の重さや治りにくさに直結しています。

風邪(感冒)とはどのような状態か

医学的に「風邪症候群」あるいは「感冒」と呼ばれる状態は、主に「上気道」で炎症が起きているケースを指します。上気道とは、鼻から喉(咽頭・喉頭)までの部分です。

ウイルスが鼻や喉の粘膜に付着し増殖することで、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、喉の痛みといった症状が現れます。体は侵入した異物を外に出そうとしたり、熱を出してウイルスの活動を抑えようとしたりします。

これが風邪の症状です。多くの場合、炎症は鼻や喉にとどまり、肺に近い深い部分までは及びません。そのため、症状は局所的であり、全身へのダメージも比較的軽度で済むことが多いのが特徴です。

急性気管支炎が起こる原因と場所

一方で気管支炎は、喉よりもさらに奥にある「下気道」の一部である気管や気管支で炎症が起きている状態です。気管支は、気管から左右の肺へと枝分かれしていく空気の通り道です。

ここで炎症が起きると、気道の粘膜が腫れ上がり、空気の通り道が狭くなります。また、炎症によって分泌物が増えるため、痰が多く作られます。この痰を外に出そうとして、激しい咳が出ます。

風邪のウイルスが上気道を超えてさらに奥深くまで侵入した場合や、一度風邪として発症した後に炎症が下へと広がった場合に発症します。

つまり、風邪よりも体の深部で炎症が起きている状態と言えます。

炎症部位による分類

| 病名 | 主な炎症部位 | 特徴 |

|---|---|---|

| 風邪(感冒) | 上気道(鼻、喉) | 鼻水、喉の痛みが中心 |

| 急性気管支炎 | 下気道(気管、気管支) | 咳、痰が主症状 |

| 肺炎 | 肺胞(肺の奥) | 高熱、呼吸困難 |

なぜ風邪から気管支炎に移行するのか

風邪を引いた後に気管支炎になるケースが多いのは、上気道で増殖したウイルスや細菌が、重力や呼吸によって下気道へと落ちていくためです。

通常、私たちの気管支には繊毛(せんもう)という細かい毛があり、異物を外へ押し出す働きを持っています。

しかし、喫煙習慣がある方や、乾燥した環境にいる方、疲労で免疫力が低下している方は、この繊毛の動きが弱まっています。

防御機能が弱まった隙を突いて病原体が気管支に到達し、そこで定着して炎症を引き起こすと、風邪から気管支炎へと移行します。

また、最初から気管支に親和性の高いウイルスに感染した場合は、風邪症状をほとんど経ずにいきなり激しい咳から始まることもあります。

症状で見分ける:咳・痰・発熱の現れ方

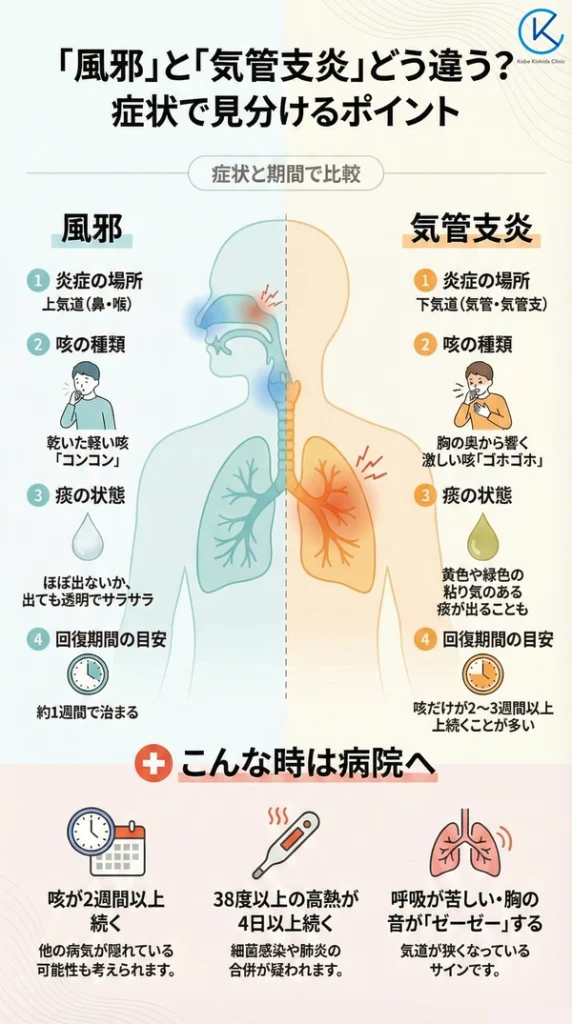

最大の見分け方は、咳の強さと痰の有無です。風邪の咳は喉の痛みとともに数日で治まりますが、気管支炎では胸の奥から響くような激しい咳が続き、色がついた粘り気のある痰が出ることが特徴です。

自分では「ただの風邪」だと思っていても、体が出しているサインを細かく観察することで、気管支炎特有の兆候を見つけることができます。

咳の質と強さの違い

風邪の場合、咳は出ても比較的軽く、喉のイガイガ感を伴う「コンコン」という乾いた咳が中心です。喉の炎症が治まれば、咳も自然と落ち着いていきます。

しかし気管支炎の場合は、咳の質が異なります。気管支の粘膜が強く刺激されるため、体の深部から突き上げるような「ゴホゴホ」「ゲホゲホ」という激しい咳が出ます。

夜眠れないほど咳き込んだり、咳のしすぎで腹筋や肋骨周辺が痛くなったりすることもあります。これは、気管支に溜まった異物を排出しようとする体の防御反応が強く働いている証拠です。

会話をするだけで咳き込む、冷たい空気を吸うと咳が止まらなくなるなどの症状も、気管支が過敏になっていることを示しています。

痰(たん)の色や粘り気による判断

咳とセットで注目すべきなのが痰の状態です。風邪の初期や軽度の場合は、痰が出ないか、出ても透明でサラサラしていることがほとんどです。

しかし、気管支炎になると、気管支の粘膜から分泌液が過剰に出るため、痰の量が明らかに増えます。

初期は透明や白色の粘り気のある痰ですが、炎症が進んだり細菌感染を合併したりすると、黄色や緑色のドロッとした膿性の痰に変化します。

「黄色や緑の膿性痰」は白血球が含まれるために起こりますが、ウイルス感染でも見られるため痰の色だけで細菌感染と断定はできません 。

しかし痰が濃い色で量も多い場合は気管支炎が悪化しているサインにはなります。

朝起きた時に濃い色の痰が大量に出る場合などは、気管支炎が進行している可能性が高いと考えましょう。

痰の色と状態の目安

| 痰の色 | 状態 | 考えられる状況 |

|---|---|---|

| 透明・白 | サラサラまたは少し粘る | 風邪初期、ウイルス性 |

| 黄色・黄緑 | ドロッとしている | 細菌感染の可能性が高い |

| 赤・茶 | 血が混じる | 激しい炎症、要受診 |

発熱の程度と全身症状の比較

発熱に関しては、風邪と気管支炎で明確な線引きをすることは難しい場合があります。どちらも37度台の微熱から38度以上の高熱まで幅広く見られます。

ただし、風邪の場合は発熱しても2日から3日で解熱することが多いのに対し、気管支炎(特にインフルエンザウイルスやマイコプラズマなどが原因の場合)は、高熱が4日以上続くことがあります。

また、気管支炎では全身の倦怠感が強く、食欲不振を伴うことも珍しくありません。

「熱は下がったのに体のだるさが抜けない」「動くとすぐに息切れがする」といった症状が残る場合は、単なる風邪ではなく気管支炎の影響が続いていると考えられます。

胸の痛みや呼吸音の異常

風邪ではあまり見られない症状として、胸の不快感や呼吸音の異常があります。気管支炎では、呼吸をするたびに胸の奥で「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音が聞こえることがあります。

これは医学用語で「喘鳴(ぜんめい)」と呼ばれ、炎症によって気道の通り道が狭くなっているサインです。また、息を大きく吸い込んだ時に胸の中央付近に痛みや違和感を感じることもあります。

これは気管の粘膜が傷ついているために起こる痛みです。このような呼吸器特有の症状がある場合は、炎症が下気道まで及んでいることは間違いありません。

期間で見極める:治るまでの日数と経過

風邪は1週間程度で治癒しますが、気管支炎は咳などの症状が2週間から3週間、時にはそれ以上長く続くのが特徴です。

発熱が治まっても咳だけがしつこく残る場合は、気管支炎への移行を疑うべき重要なサインであり、医療機関を受診すべきタイミングを逃さないようにする必要があります。

風邪の一般的な回復期間

通常の風邪であれば、発症から3日から4日目をピークに症状は改善に向かいます。鼻水や喉の痛みから始まり、多少の咳が出たとしても、1週間程度でほとんどの症状が治まるのが一般的です。

もし1週間経っても症状が全く良くならない、あるいは悪化していると感じる場合は、風邪以外の病気や合併症を疑う必要があります。

風邪は「万病の元」と言われるように、甘く見ているとこじらせてしまうことがありますが、基本的には自然治癒力によって短期間で終息する病気です。

気管支炎が長引く理由と目安の期間

急性気管支炎の場合、主症状である咳や痰は2週間から3週間、長い人では1ヶ月近く続くことがあります。なぜこれほど長引くのでしょうか。

それは、気管支の粘膜が一度傷つくと、修復されるまでに時間がかかるからです。炎症によって過敏になった気管支は、わずかな埃や冷気、会話の刺激にも反応して咳反射を起こしてしまいます。

ウイルス自体がいなくなっても、粘膜の過敏性だけが残ってしまう「感染後咳嗽(かんせんごがいそう)」という状態に陥りやすいのです。

特に冬場の乾燥した空気は粘膜の修復を遅らせるため、治癒までの期間が延びる傾向にあります。

症状の持続期間の目安

| 症状 | 風邪(目安) | 気管支炎(目安) |

|---|---|---|

| 発熱 | 1日から3日 | 3日から5日以上 |

| 喉の痛み | 3日から5日 | 初期のみが多い |

| 咳・痰 | 1週間以内 | 2週間から3週間以上 |

受診を検討すべきタイミングの「日数」

医療機関を受診するタイミングに迷う方も多いですが、一つの目安として「咳が2週間以上続く場合」は必ず受診することをお勧めします。

2週間を超える咳は、単なる風邪や急性気管支炎だけでなく、咳喘息、結核、マイコプラズマ肺炎、あるいは肺がんなどの重大な病気が隠れている可能性があります。

また、期間に関わらず、38度以上の高熱が4日以上続く場合や、呼吸が苦しい、水分が取れないほど衰弱しているといった場合は、日数を待たずに速やかに医師の診察を受けてください。

早期に適切な治療を開始することで、苦しい期間を短縮できます。

原因となるウイルスと細菌の違い

風邪のほとんどはウイルスが原因ですが、気管支炎はウイルスだけでなく細菌感染が原因となるケースも多く見られます。

特に風邪をこじらせて二次的に細菌感染を起こすと、症状が重くなり長引く要因となります。自分が何に感染しているのかを知ることは、正しい治療方針を決定する上で非常に重要です。

風邪を引き起こす主なウイルス

風邪の原因の8割から9割はウイルスです。ライノウイルス、コロナウイルス(旧来型)、RSウイルス、アデノウイルスなどが代表的です。

これらは日常のあらゆるところに存在しており、誰もが何度も感染した経験があります。これらのウイルスは主に上気道の粘膜で増殖しやすく、鼻水や喉の痛みを引き起こします。

抗生物質は細菌には効きますが、これらのウイルスには効果がありません。そのため、風邪の治療は自身の免疫力でウイルスを排除するのを待つのが基本となります。

気管支炎の原因となるウイルスと細菌

急性気管支炎の原因も、実はその多くがウイルスによるものです。インフルエンザウイルス、RSウイルス、パラインフルエンザウイルスなどが、気管支の粘膜まで到達して炎症を起こします。

細菌が検出されるのは全体のごく一部(数%〜1割未満)です 。

ただし感冒後に肺炎球菌やインフルエンザ菌などが二次感染する例もあり、風邪に比べれば細菌が関与する可能性がやや高いと言えます。

肺炎球菌、インフルエンザ菌(ウイルスとは別物)、モラクセラ・カタラーリスなどが代表的な細菌です。

特に、ウイルス感染で気管支のバリア機能が壊れた後に、これらの細菌が入り込んで二次感染を起こすケースが多く見られます。細菌感染が疑われる場合には、抗生物質による治療が検討されます。

マイコプラズマや百日咳との関連

ウイルスや一般的な細菌とは少し異なる微生物が原因となることもあります。近年注目されているのが「マイコプラズマ」です。

マイコプラズマは細菌の一種ですが、細胞壁を持たないという特徴があり、一般的な抗生物質が効きにくいことがあります。子供から若い世代に多く、頑固な咳が長く続くのが特徴です。

また、大人の「百日咳」も増えています。百日咳菌による感染で、発作的に激しい咳き込みが続き、吸気時にヒューという音がすることがあります。

これらは通常の気管支炎治療では治りが悪いため、特殊な検査で原因を特定し、適切な抗生物質を使用する必要があります。

診断と検査:病院で行うこと

病院では、聴診器での呼吸音の確認や血液検査、レントゲン撮影を通じて、肺炎など他の重篤な病気ではないかを鑑別し、炎症の程度を正確に診断します。

風邪と気管支炎の区別だけでなく、背後に隠れた別の病気を見逃さないためにも、医師による専門的な検査が不可欠です。

聴診による呼吸音の確認

最も基本的かつ重要なのが聴診器による胸の音の確認です。医師は背中や胸に聴診器を当てて、空気の出入りする音を聞きます。

正常な場合は「スーッ」という綺麗な音が聞こえますが、気管支に炎症があり狭くなっていると「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という連続した雑音(副雑音)が聞こえます。

また、痰が絡んでいると「ゴロゴロ」という音が聞こえることもあります。さらに、もし肺炎を起こしていれば、「パリパリ」という細かい音が聞こえることもあります。

これらの音の違いによって、炎症が起きている場所や程度を推測します。

血液検査でわかる炎症の数値

症状が強い場合や長引いている場合は、採血をして血液検査を行います。特に注目するのは「白血球数」と「CRP(炎症反応)」という項目です。体の中で炎症が起きていると、これらの数値が上昇します。

一般的にウイルス性の場合は白血球数があまり増えないか減少傾向にあり、CRPも軽度の上昇にとどまることが多いですが、細菌性の場合は白血球数が著しく増加し、CRPも高い値を示します。

この結果を見ることで、ウイルス性か細菌性かの当たりをつけ、抗生物質を投与すべきかどうかの判断材料にします。

レントゲン検査の必要性

胸部レントゲン検査(X線検査)は、気管支炎と肺炎を鑑別するために非常に重要です。単純な気管支炎の場合、レントゲン写真には明らかな異常な影は映りません。

しかし、炎症が肺胞まで広がって肺炎になっていると、肺の一部が白くぼんやりと映ります。咳や熱が激しい場合、聴診だけでは肺炎の有無を完全に否定できないことがあります。

見逃すと命に関わることもある肺炎を確実に除外するために、レントゲン撮影を行います。医師が「念のため写真を撮りましょう」と提案するのは、この肺炎の可能性をしっかりと確認しておきたいからです。

自宅でできるケアと生活上の注意点

薬物療法に加え、部屋の湿度を保ちこまめに水分を摂取することが、粘り気のある痰を出しやすくし回復を早めるための最良のケアです。

気管支への刺激を避けるため、タバコの煙や冷たい空気から身を守ることも重要であり、気管支の粘膜をいたわる環境づくりが治療の鍵を握ります。

室内の湿度管理と水分の摂取

乾燥は気管支にとって大敵です。湿度が低いと、気道の粘膜が乾燥してバリア機能が低下し、繊毛運動も鈍くなります。その影響で、痰が切れにくくなり、咳が悪化する悪循環に陥ります。

加湿器などを使用して、室内の湿度を50パーセントから60パーセントに保つようにしてください。

また、体内からの水分補給も重要です。十分な水分を摂ることで、粘り気の強い痰が柔らかくなり、排出しやすくなります。

冷たい水は気管支を刺激して咳を誘発することがあるため、常温の水や温かいお茶、白湯などをこまめに飲むようにしましょう。

自宅でのケア環境

| 項目 | 推奨内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 湿度 | 50パーセントから60パーセント | 粘膜の保護、痰の排出促進 |

| 水分 | 常温または温かい飲み物 | 痰を柔らかくする |

| 空気 | こまめな換気 | ウイルス濃度の低下 |

食事と睡眠で免疫力を支える

炎症で傷ついた組織を修復するには、十分な栄養と休息が必要です。食事は消化が良く、体を温めるものを中心に摂りましょう。ビタミンAは粘膜の健康を保つ働きがあり、ビタミンCは免疫機能を助けます。

人参、カボチャ、ほうれん草などの緑黄色野菜や、果物を積極的に取り入れてください。逆に、唐辛子などの香辛料や熱すぎる食べ物、炭酸飲料は喉や気管支を刺激して咳を酷くするため避けるべきです。

そして何より睡眠が大切です。横になると咳が出て眠れない場合は、上半身を少し高くして寝ると、呼吸が楽になり咳が治まりやすくなります。

- 刺激の強い食べ物(激辛料理など)は避ける

- アルコールは炎症を悪化させるため控える

- タバコの煙は厳禁(受動喫煙も避ける)

咳き込みが激しい時の楽な姿勢

激しい咳が続くと体力を消耗します。咳が出そうなときは、無理に我慢せず、かつ体への負担が少ない姿勢をとることが大切です。

座っているときは少し前かがみになり、膝に手をつくような姿勢をとると、腹筋への負担が減り呼吸が楽になります。

寝ているときに咳き込む場合は、枕を高くしたり、クッションを背中に当てて上体を起こし気味にしたりすることをお勧めします。

横隔膜が下がり、肺が広がりやすくなるためです。また、背中を優しくさすってもらうことも、筋肉の緊張をほぐし、精神的な安心感から咳を和らげる効果があります。

病院での治療法:薬の選び方と効果

治療の中心は、咳止めや去痰薬を使って症状を和らげる対症療法ですが、細菌感染が疑われる場合には抗生物質が使用されます。

症状や原因菌に合わせて、気管支拡張薬や吸入薬などを適切に組み合わせることが早期回復への近道であり、医師は患者さんの状態を見極めて最適な処方を行います。

症状を和らげる対症療法薬

気管支炎治療の基本は、辛い症状を緩和して体が治そうとする力をサポートする「対症療法」です。咳がひどくて眠れない、体力が奪われるといった場合には「鎮咳薬(咳止め)」を使用します。

ただし、咳は痰を出すための必要な反応でもあるため、無理に止めすぎないよう調整することもあります。痰が粘って出しにくい場合には「去痰薬(痰切り)」を使い、痰をサラサラにして排出を助けます。

その他、熱が高くて辛い場合には「解熱鎮痛剤」、炎症を抑える「トラネキサム酸」などが状況に応じて処方されます。

これらを組み合わせて、患者さんが楽に過ごせる時間を増やします。

抗生物質が必要になるケース

先述の通り、気管支炎の多くはウイルス性であるため、基本的に抗生物質(抗菌薬)は効果がありません。しかし、医師が「細菌感染の疑いがある」と判断した場合には抗生物質が処方されます。

例えば、黄色〜緑色の膿性痰が大量に出る、血液検査で白血球やCRPが著明に上昇する、基礎疾患(糖尿病やCOPDなど)がある場合には細菌感染の可能性が高く、抗生物質が考慮されます 。

またマイコプラズマや百日咳が原因と判明した場合は、それぞれに有効な抗生物質での治療(マクロライド系やニューキノロン系など)が必要です

抗生物質を処方された場合は、自己判断で中断せず、指示された日数を飲み切ることが耐性菌を作らないために大切です。

気管支拡張薬や吸入薬の活用

気管支の炎症により空気の通り道が狭くなり、息苦しさを感じたり「ゼーゼー」という音がしたりする場合、「気管支拡張薬」が有効です。これは気管支の筋肉を緩めて気道を広げ、呼吸を楽にする薬です。

飲み薬だけでなく、背中に貼るテープ剤(ツロブテロールテープなど)もよく使われます。また、咳が長引いて咳喘息のような状態になっている場合には、吸入ステロイド薬を使用することもあります。

吸入薬は患部である気管支に直接作用するため、少ない量で高い効果を発揮し、全身への副作用が少ないという利点があります。

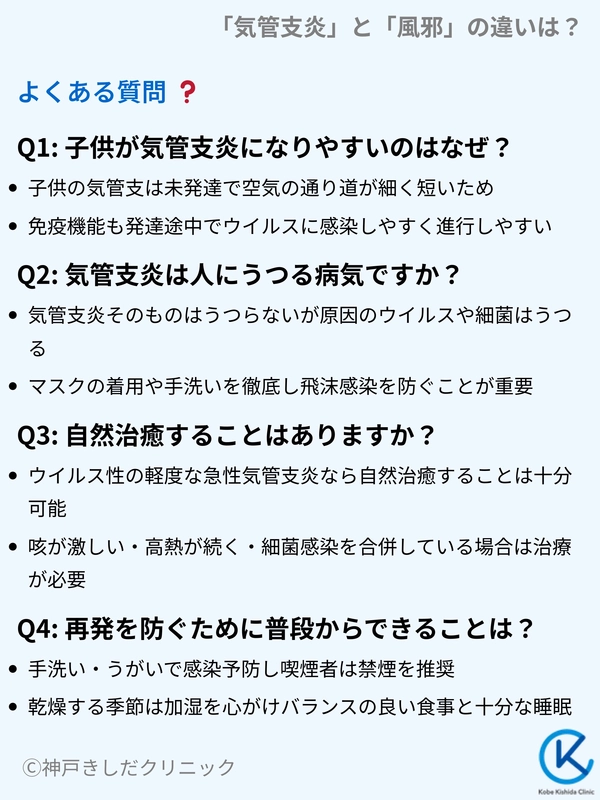

よくある質問

- Q子供が気管支炎になりやすいのはなぜですか?

- A

子供の気管支は大人に比べて未発達で、空気の通り道が細く短いためです。少しの炎症や分泌物の増加で気道が狭くなりやすく、すぐにゼーゼーしたり咳き込んだりします。

また、免疫機能も発達途中であるためウイルスに感染しやすく、風邪から容易に気管支炎へと進行してしまう傾向があります。

- Q気管支炎は人にうつる病気ですか?

- A

気管支炎そのものがうつるわけではありませんが、気管支炎を引き起こしている原因となるウイルスや細菌は人にうつります。

特にインフルエンザやマイコプラズマ、百日咳などは感染力が強いため注意が必要です。咳やくしゃみによる飛沫感染を防ぐため、マスクの着用や手洗いを徹底しましょう。

- Q自然治癒することはありますか?

- A

ウイルス性の軽度な急性気管支炎であれば、安静にして栄養と水分を摂ることで、自身の免疫力により自然治癒することは十分可能です。

しかし、咳が激しい場合や高熱が続く場合、細菌感染を合併している場合は、自然治癒を待つうちに肺炎に悪化するリスクがあるため、医療機関での治療が必要です。

- Q再発を防ぐために普段からできることはありますか?

- A

普段から手洗い・うがいで感染予防をすることが基本です。また、気管支の粘膜を健康に保つために、喫煙者は禁煙をお勧めします。

タバコの煙は気管支の防御機能を破壊し、気管支炎になりやすく治りにくい体質を作ります。乾燥する季節は加湿を心がけ、バランスの良い食事と十分な睡眠で免疫力を維持しましょう。