長引く咳や、夜中に突然始まる咳は非常につらいものです。そんな時、昔から民間療法として知られる「はちみつ」が、咳を和らげるのに役立つことをご存知でしょうか。

はちみつは、単なる甘味料ではなく、喉の炎症を抑えたり、保湿したりする力を持っています。

この記事では、はちみつがなぜ咳に良いのか、その科学的な背景から、効果を高めるための選び方、飲み方、そして医療機関を受診すべき咳の見極め方まで、呼吸器内科の視点から詳しく解説します。

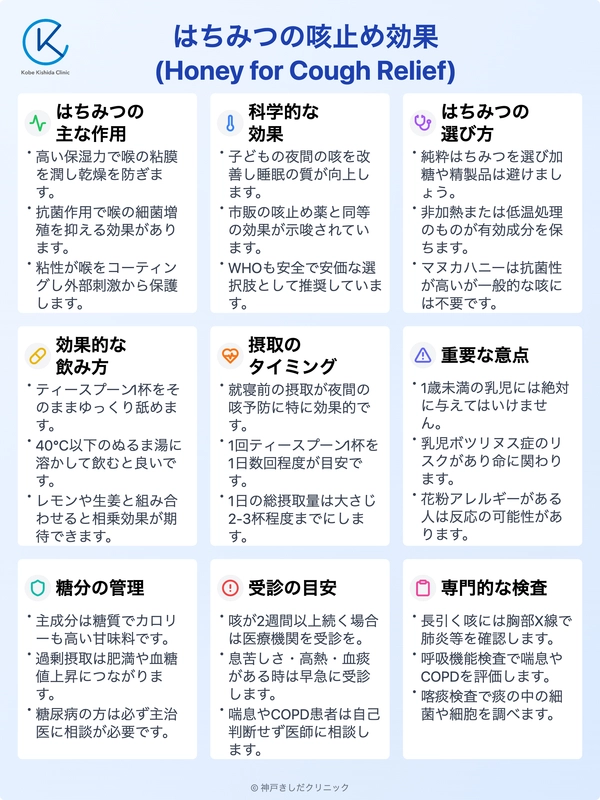

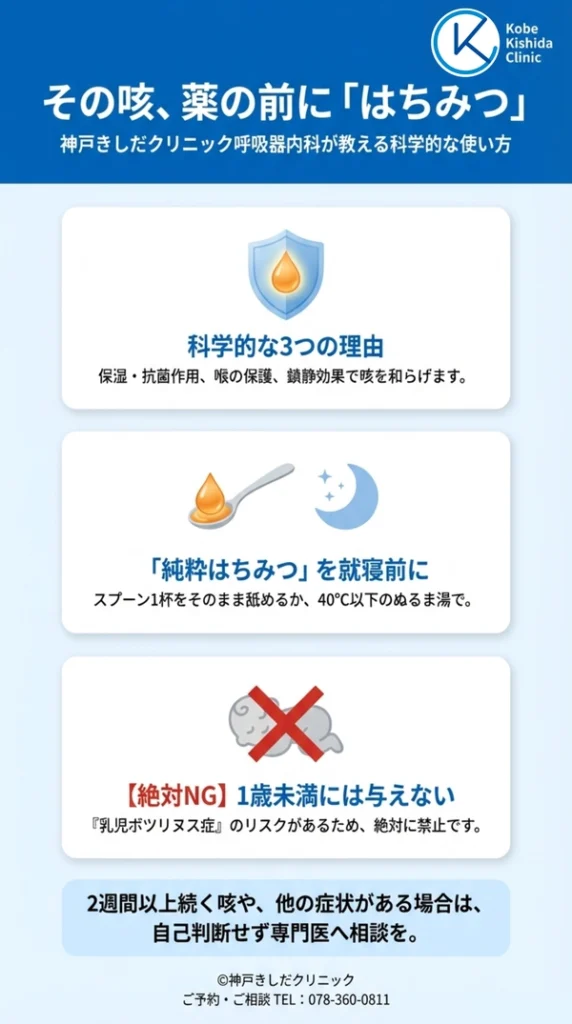

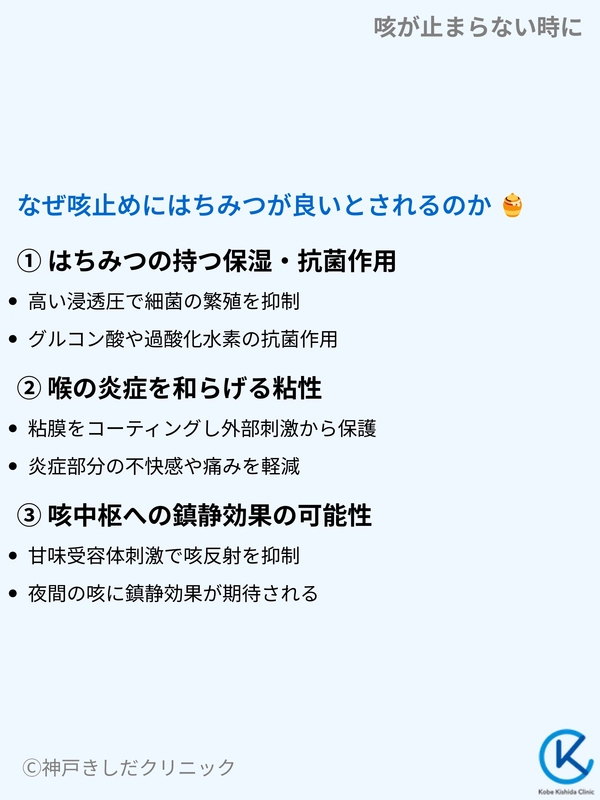

なぜ咳止めにはちみつが良いとされるのか

はちみつが咳止めに用いられてきたのには、経験的な理由だけでなく、はちみつ特有の成分が関係しています。

喉の不快感を和らげる複数の働きが、咳の症状緩和につながると考えられています。

はちみつの持つ保湿・抗菌作用

はちみつは非常に糖度が高く、水分活性が低いため、細菌が繁殖しにくい環境を作ります。

この高い浸透圧が、細菌の水分を奪い活動を抑制します。また、はちみつに含まれるグルコン酸や過酸化水素には、抗菌作用があることが知られています。

乾燥した喉は咳を誘発しやすいため、はちみつの高い保湿力で喉の粘膜を潤すことも、咳の軽減に役立ちます。

はちみつの主な成分と咳への関連

| 主な成分 | 主な働き | 咳への関連 |

|---|---|---|

| ブドウ糖・果糖 | エネルギー源、保湿作用 | 喉の粘膜を潤し、乾燥を防ぐ |

| グルコン酸 | 有機酸(抗菌作用) | 喉の細菌増殖を抑える可能性 |

| 酵素(グルコースオキシダーゼ) | 過酸化水素を生成(抗菌) | 炎症の原因となる細菌への対策 |

喉の炎症を和らげる粘性

はちみつのとろりとした粘性は、物理的に喉の粘膜をコーティングする役割を果たします。これにより、乾燥した空気やホコリなどの外部刺激から喉を守り、炎症を起こした部分を保護します。

この保護膜が、咳を引き起こす刺激を直接的に減少させ、不快感や痛みを和らげます。

咳中枢への鎮静効果の可能性

はちみつの強い甘みが、脳の咳中枢(咳を引き起こす司令塔)の働きを鎮めるのではないか、という見方もあります。

甘味受容体が刺激されると、咳反射を抑制する神経伝達が行われる可能性が指摘されています。

これは仮説段階であり、甘味刺激によって咳反射の閾値が上昇するという研究結果があるに留まっています。

しかし、特に夜間の咳は、この鎮静効果によって和らぐことが期待されているのが実情です。

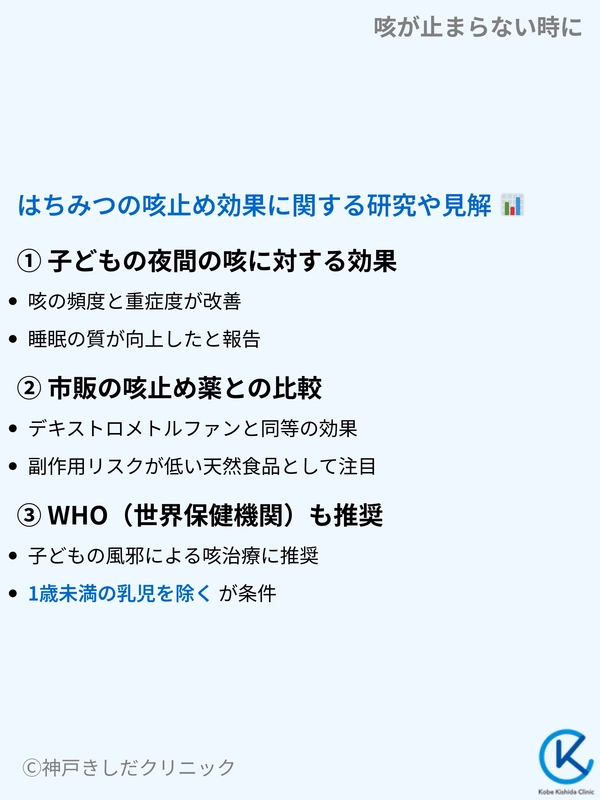

はちみつの咳止め効果に関する研究や見解

はちみつの咳止め効果は、単なる言い伝えではなく、近年ではいくつかの臨床研究によってもその有効性が示唆されています。特に子どもの咳に対する効果や、市販薬との比較が注目されています。

子どもの夜間の咳に対する効果

複数の研究で、風邪をひいた子どもの夜間の咳に対して、はちみつが有効である可能性が報告されています。

就寝前にはちみつを摂取させたグループは、摂取させなかったグループや、一部の市販薬を使用したグループよりも、咳の頻度や重症度が改善し、睡眠の質が向上したという結果が示されています。

市販の咳止め薬との比較

一部の臨床研究では、はちみつの咳抑制効果はデキストロメトルファン(市販の咳止め薬に広く使われる成分)とほぼ同等であり、少なくとも同程度の有効性が示唆されています。

副作用のリスクが低い天然の食品であるはちみつが、安全な代替手段として見直されています。

はちみつと他(咳止め薬、プラセボ)の比較概要

| 比較対象 | 主な対象者 | 示唆された主な結果 |

|---|---|---|

| デキストロメトルファン | 小児(上気道感染症) | 咳の頻度・重症度改善で少なくとも同等の効果 |

| プラセボ(偽薬) | 小児 | プラセボ群に比べ、有意に咳が改善 |

| 無治療 | 小児 | 無治療群に比べ、睡眠の質が向上 |

WHO(世界保健機関)も推奨

WHO(世界保健機関)は、子どもの風邪による咳の治療法として、安全で安価な選択肢として、はちみつを推奨しています(ただし、1歳未満の乳児を除く)。

これは、抗生物質が効かないウイルス性の風邪において、不必要な薬剤の使用を減らす上でも重要です。

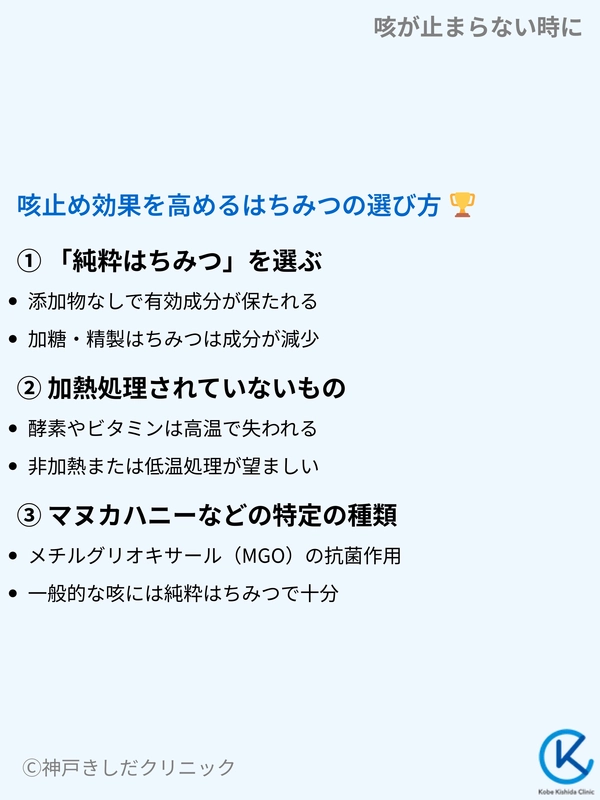

咳止め効果を高めるはちみつの選び方

市販されているはちみつには様々な種類がありますが、咳止め効果を期待する場合は、選び方にいくつかのポイントがあります。

加工度の低い、成分がしっかり残っているものを選ぶことが大切です。

「純粋はちみつ」を選ぶ

はちみつの表示には「純粋はちみつ」「加糖はちみつ」「精製はちみつ」などがあります。咳止め効果を期待するなら、「純粋はちみつ」を選びましょう。

「加糖はちみつ」は水あめや砂糖が加えられており、「精製はちみつ」は加熱処理やろ過によって色や香りを取り除いたもので、はちみつ本来の有効成分が失われている可能性があります。

はちみつの種類と特徴

| 表示の種類 | 内容 | 咳止め目的での推奨度 |

|---|---|---|

| 純粋はちみつ | はちみつ以外のものが含まれない | 非常に高い |

| 加糖はちみつ | 水あめ、砂糖、果糖ぶどう糖液糖などを添加 | 低い(はちみつの割合が低い) |

| 精製はちみつ | 加熱やろ過で色・香り・成分を除去 | 低い(有効成分が減少) |

加熱処理されていないもの

はちみつに含まれる酵素や一部のビタミン類は、高温で加熱するとその働きが失われてしまいます。

咳止めに必要な抗菌作用や抗炎症作用を最大限に活かすためには、非加熱(生)のはちみつ、あるいは低温で処理されたものが望ましいです。

マヌカハニーなどの特定の種類

特定の花から採れたはちみつは、その花に由来する特有の成分を含むことがあります。

特にニュージーランド原産のマヌカハニーは、メチルグリオキサール(MGO)という強力な抗菌成分を含むことで知られています。

- メチルグリオキサール(MGO)

- UMF(ユニーク・マヌカ・ファクター)

- 価格帯は高め

マヌカハニーを選ぶ際は、MGOやUMFといった抗菌活性の強さを示す数値が記載されているものを選ぶと良いでしょう。

ただし、風邪による一般的な咳であれば、マヌカハニーでなくても、良質な純粋はちみつで十分な効果が期待できます。

効果的なはちみつの飲み方とタイミング

はちみつを摂取する際は、その粘性を活かし、喉に直接作用させるような摂り方が効果的です。また、咳が出やすいタイミングに合わせて摂取することも重要です。

そのままスプーンでゆっくり舐める

最もシンプルで効果的な方法の一つが、ティースプーン1杯程度のはちみつを、そのまま口に含み、すぐに飲み込まずにゆっくりと喉に流し込むように舐めることです。

この方法により、はちみつが喉の粘膜に長く留まり、炎症部分を直接コーティングして保護します。

ぬるま湯や白湯に溶かして飲む

熱いお湯ははちみつの有効成分を損なう可能性があるため、人肌程度(40℃以下)のぬるま湯や白湯に溶かして飲むのがおすすめです。

水分補給と同時に喉を潤すことができ、体が温まることでリラックス効果も期待できます。特に空気が乾燥している時には有効です。

レモンや生姜との組み合わせ

はちみつは、他の食材と組み合わせることで相乗効果が期待できます。レモンに含まれるビタミンCやクエン酸は、免疫力の維持や疲労回復に役立ちます。

生姜は体を温め、血行を促進する働きがあります。

はちみつと相性の良い食材

| 食材 | 期待される相乗効果 | 摂り方例 |

|---|---|---|

| レモン | ビタミンC補給、殺菌作用 | はちみつレモン湯 |

| 生姜(しょうが) | 体を温める、血行促進 | はちみつ生姜湯 |

| 大根 | 抗炎症作用(大根のエキス) | はちみつ大根(大根あめ) |

就寝前の摂取が効果的な理由

夜間に咳で目が覚めてしまう人に、特におすすめしたいのが就寝前の摂取です。就寝中は唾液の分泌が減り、喉が乾燥しやすくなります。

寝る前にはちみつを舐めることで喉がコーティングされ、夜間の乾燥や刺激による咳を予防する効果が期待できます。

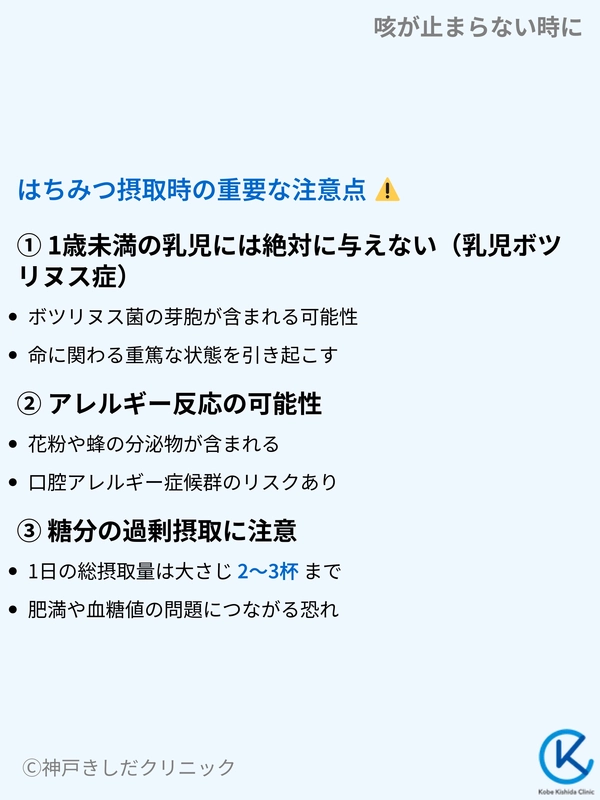

はちみつ摂取時の重要な注意点

はちみつは多くの人にとって安全な食品ですが、摂取する際にはいくつか重要な注意点があります。特に小さなお子様がいるご家庭では、必ず守るべきルールがあります。

1歳未満の乳児には絶対に与えない(乳児ボツリヌス症)

はちみつには、ボツリヌス菌の芽胞(がほう)が含まれている可能性があります。

大人の腸内では問題になりませんが、腸内環境が未熟な1歳未満の乳児が摂取すると、腸内で菌が増殖し「乳児ボツリヌス症」を発症する危険性があります。

これは命に関わる重篤な状態を引き起こすことがあるため、1歳未満の乳児には、はちみつや、はちみつ入りの食品・飲料を絶対に与えてはいけません。

乳児ボツリヌス症が疑われる主な症状には以下のようなものがあります。

- 便秘が数日間続く

- 哺乳力が弱くなる

- 泣き声が小さくなる

- 全身の力が抜けたようにぐったりする

アレルギー反応の可能性

はちみつは天然の産物であり、花粉や蜂の分泌物が含まれています。そのため、稀にアレルギー反応(口腔アレルギー症候群など)を引き起こす人がいます。

特定の植物や花粉にアレルギーがある人、または、はちみつを食べて口の中や喉にかゆみや違和感を覚えたことがある人は、摂取を控えるか、医師に相談してください。

糖分の過剰摂取に注意

はちみつは健康に良いイメージがありますが、主成分はブドウ糖と果糖であり、カロリーも糖質も高い甘味料です。

咳止めに良いからといって一度に大量に摂取したり、日常的に摂りすぎたりすると、肥満や血糖値の問題につながる可能性があります。

あくまでも咳の症状を和らげるための対症療法として、適量(1日数回、ティースプーン1杯程度)に留めましょう。

主な甘味料との糖質比較(大さじ1杯 約21gあたり)

| 甘味料 | 糖質量(目安) | カロリー(目安) |

|---|---|---|

| はちみつ | 約17g | 約69kcal |

| 上白糖 | 約20g (※大さじ1杯は約9g) | 約35kcal (※大さじ1杯) |

| メープルシロップ | 約14g | 約57kcal |

※上白糖は大さじ1杯の重さが異なるため参考値です。はちみつは重量あたりの糖質量は砂糖より少ないですが、カロリーは高めです。

はちみつで改善しない咳と受診の目安

はちみつは、風邪や一時的な喉の乾燥による咳の緩和には役立ちますが、全ての咳に効くわけではありません。

長引く咳や、他の症状を伴う咳には、喘息や肺炎、その他の呼吸器疾患が隠れている可能性があります。

咳が2週間以上続く場合

風邪による咳は、通常1〜2週間程度で改善に向かいます。もし、はちみつを試しても咳が2週間以上続く場合は、単なる風邪ではない可能性を考える必要があります。

特に、3週間を超えて続く咳は「遷延性咳嗽」、8週間以上続く場合は「慢性咳嗽」とよばれ、専門的な検査が必要です。

咳の期間と対処法

| 咳の期間 | 分類 | 対処の目安 |

|---|---|---|

| 3週間未満 | 急性咳嗽 | 風邪など。はちみつでのセルフケアも可。 |

| 3週間~8週間 | 遷延性咳嗽 | 感染後咳嗽など。改善しない場合は受診。 |

| 8週間以上 | 慢性咳嗽 | 喘息、咳喘息、COPDなど。専門医の診断が必要。 |

呼吸困難や発熱など他の症状がある時

咳以外に、以下のような症状が伴う場合は、早急に医療機関(呼吸器内科)を受診してください。これらは肺炎や重度の喘息発作など、緊急を要するサインである可能性があります。

- 息苦しさ、呼吸が困難

- ゼーゼー、ヒューヒューという喘鳴(ぜんめい)

- 胸の痛み

- 38℃以上の高熱が続く

- 色のついた痰(黄色や緑色)や、血の混じった痰が出る

喘息やCOPDなど基礎疾患との関連

すでに気管支喘息やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)の診断を受けている人の咳が悪化した場合、はちみつだけで対処しようとするのは危険です。

これら基礎疾患の悪化(増悪)の可能性があり、速やかにかかりつけ医に相談し、適切な治療(吸入薬の調整など)を受ける必要があります。

呼吸器内科での専門的な診断

長引く咳の原因を特定するため、呼吸器内科では様々な検査を行います。はちみつで改善しない咳は、自己判断を続けず、専門医による正確な診断を受けることが、根本的な治療への第一歩です。

呼吸器内科での主な検査

| 検査名 | 目的 | 方法の概要 |

|---|---|---|

| 胸部X線(レントゲン) | 肺炎、肺がん、結核などの有無を確認 | 胸部にX線を照射して撮影 |

| 呼吸機能検査(スパイロメトリー) | 喘息やCOPDなど気管支の狭窄を評価 | 機械に向かって息を強く吐き出す |

| 喀痰(かくたん)検査 | 痰の中の細菌や細胞を調べる | 採取した痰を顕微鏡などで観察 |

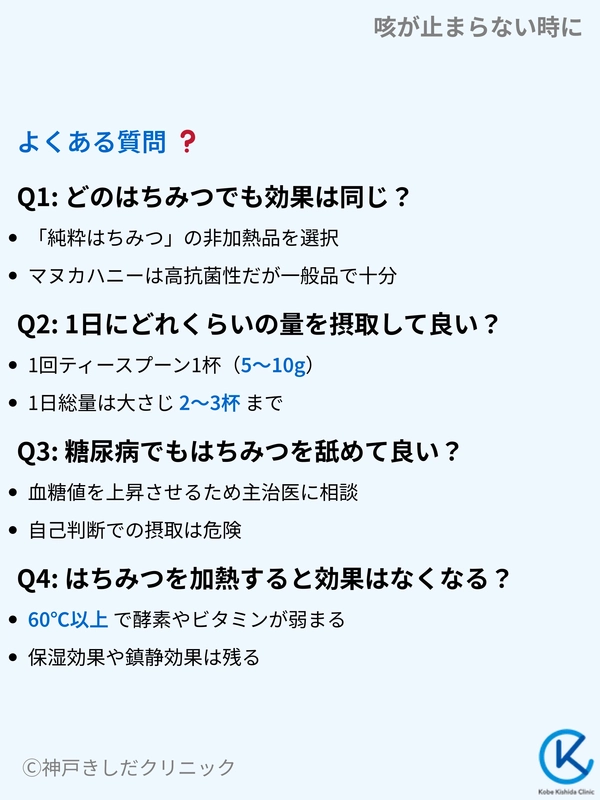

よくある質問

はちみつの咳止め効果に関して、患者様からよくいただく質問にお答えします。

- Qどのはちみつでも効果は同じですか?

- A

いいえ、異なります。効果を期待する場合は、水あめや砂糖が添加されていない「純粋はちみつ」を選んでください。

また、加熱処理されているもの(精製はちみつなど)は、有効成分である酵素などが失われている可能性があるため、非加熱または低温処理のものが望ましいです。

マヌカハニーなど特定の種類のものは抗菌性が高いとされますが、一般的な風邪の咳であれば、良質な純粋はちみつで十分です。

- Q1日にどれくらいの量を摂取して良いですか?

- A

はちみつは医薬品ではないため厳密な用量は決まっていませんが、糖分が多いため過剰摂取は避けるべきです。

目安として、1回あたりティースプーン1杯程度(約5〜10g)を、1日数回(咳がひどい時や就寝前など)に留めるのが良いでしょう。

咳止めとして使用する場合も、1日の総摂取量は大さじ2〜3杯程度までにしておくことを推奨します。

- Q糖尿病でもはちみつを舐めても良いですか?

- A

はちみつは血糖値を上昇させます。糖尿病の方が咳止めのためにはちみつを使用したい場合は、必ず主治医に相談してください。

血糖コントロールが良好であっても、摂取量やタイミングには細心の注意が必要です。

血糖値への影響は砂糖と大きくは変わらないため、自己判断での摂取は危険を伴う可能性があります。

- Qはちみつを加熱すると効果はなくなりますか?

- A

はちみつに含まれる酵素や一部のビタミン類は、高温(一般的に60℃以上)に弱いとされています。熱いお茶や白湯に入れると、これらの成分の働きは弱まる可能性があります。

しかし、喉の粘膜をコーティングする物理的な保湿効果や、甘みによる鎮静効果は残ります。

成分を最大限に活かしたい場合は、そのまま舐めるか、40℃以下のぬるま湯に溶かすのがおすすめです。