長引く咳とともに、胸や脇腹、お腹周りに痛みを感じて「もしかして、何か悪い病気なのでは?」と不安になっていませんか。咳が続くと体は想像以上に大きな負担を受けます。

この記事では咳によって体のあちこちが痛くなる原因を詳しく解説し、単なる筋肉痛と注意が必要な危険な痛みのサインを見分けるポイントをお伝えします。

適切な対処法を知り、つらい症状を和らげる一助としてください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

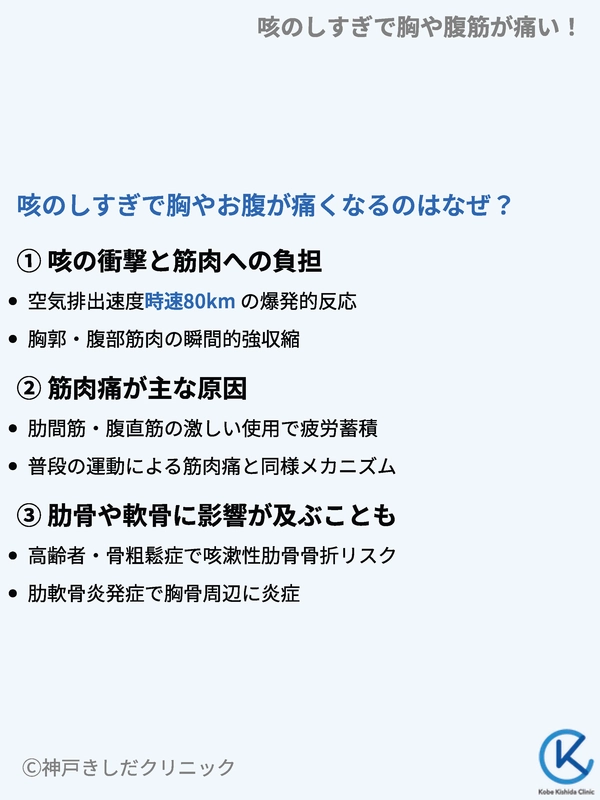

咳のしすぎで胸やお腹が痛くなるのはなぜ?

一度の咳でも体には大きな力がかかります。これが何度も繰り返されると特定の部位に負担が集中し、痛みとして現れます。

まずは咳が体にどのような影響を与えるのか、痛みの根本的な原因を探っていきましょう。

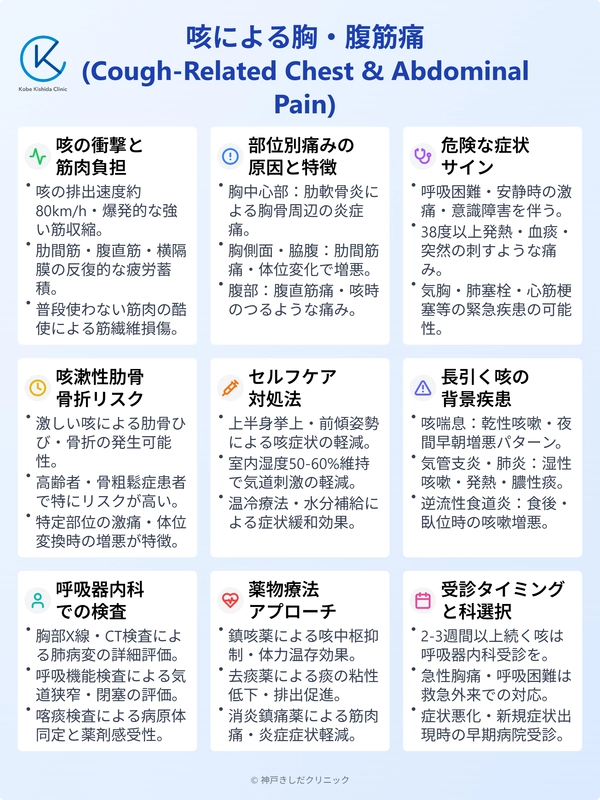

咳の衝撃と筋肉への負担

咳は肺から空気を爆発的に押し出す防御反応です。このとき、胸郭(きょうかく)や腹部の筋肉が瞬間的に強く収縮します。

咳で排出される空気の速さは通常時速約80km程度とされ、その衝撃は計り知れません。

普段あまり使わない筋肉が繰り返し動員されるため筋肉繊維が傷つき、痛みが生じます。

咳と他の動作の身体的負荷比較

| 動作 | 主な使用筋肉 | 負荷の特徴 |

|---|---|---|

| 咳 | 肋間筋、腹直筋、横隔膜 | 爆発的・反復的な強い収縮 |

| くしゃみ | 顔、首、胸、腹部の筋肉 | 非常に強いが、単発的な収縮 |

| 深呼吸 | 横隔膜、肋間筋 | 緩やかで持続的な伸縮 |

筋肉痛が主な原因

咳による痛みの多くは肋骨の間にある「肋間筋(ろっかんきん)」や、お腹の「腹直筋(ふくちょくきん)」などの筋肉痛です。咳をするたびにこれらの筋肉が激しく使われ、疲労が蓄積します。

普段の運動による筋肉痛と同じように、咳という「運動」によって筋肉がダメージを受けている状態と考えると分かりやすいでしょう。

肋骨や軟骨に影響が及ぶことも

非常に激しい咳が続くと、筋肉だけでなく骨や軟骨にまで影響が及ぶことがあります。

特に高齢の方や骨粗しょう症のある方は咳の衝撃で肋骨にひびが入ったり、折れたりする「咳漱性(がいそうせい)肋骨骨折」を起こす可能性があります。

また、肋骨と胸骨をつなぐ軟骨が炎症を起こす「肋軟骨炎(ろくなんこつえん)」も、咳が原因で発症することがあります。

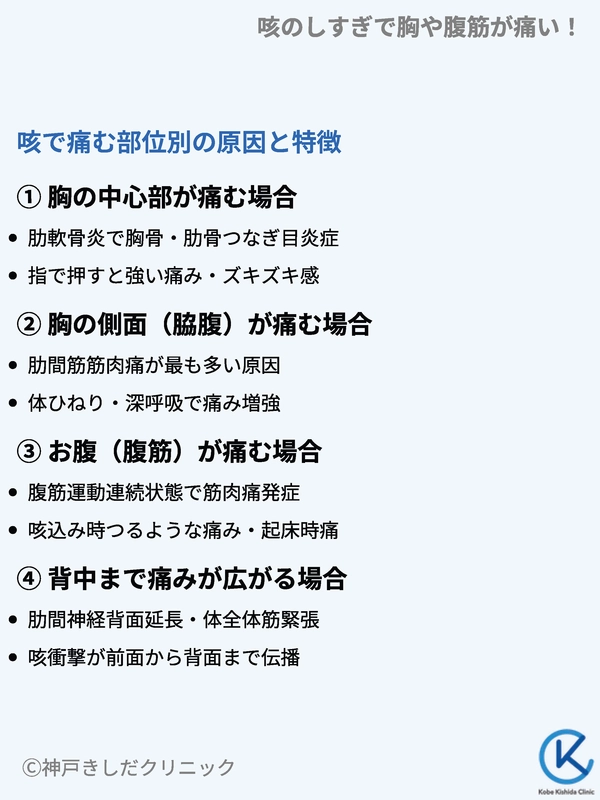

咳で痛む部位別の原因と特徴

「胸が痛い」と一言でいっても、痛む場所によって考えられる原因は異なります。痛みの部位を手がかりに、ご自身の状態を把握してみましょう。

痛む部位から考えられる主な原因

| 痛む部位 | 主な原因 | 痛みの特徴 |

|---|---|---|

| 胸の中心 | 胸骨、肋軟骨の炎症 | 押すと痛い、ズキズキする |

| 胸の側面・脇腹 | 肋間筋の筋肉痛、肋骨骨折 | 体をひねると痛む、深呼吸で響く |

| お腹(腹筋) | 腹直筋の筋肉痛 | 咳をするとつるような痛み |

胸の中心部が痛む場合

胸の真ん中にあるネクタイが当たる部分の骨(胸骨)や、その周辺が痛む場合、肋軟骨炎の可能性があります。咳のたびに胸骨と肋骨のつなぎ目である軟骨に負担がかかり、炎症を起こしている状態です。

痛む部分を指で押すと、強い痛みを感じるのが特徴です。

胸の側面(脇腹)が痛む場合

胸の左右どちらかの側面や脇腹あたりが痛む場合、最も多いのは肋間筋の筋肉痛です。咳をしたり、深呼吸をしたり、体をひねったりすると痛みが強くなります。

ただし、痛みが非常に強い、特定の場所を軽く押しただけで激痛が走る、といった場合は肋骨骨折の可能性も否定できません。

お腹(腹筋)が痛む場合

咳が続くと腹筋が筋肉痛になることもよくあります。咳をするたびにお腹に力が入り、まるで腹筋運動を延々と続けているような状態になるためです。

咳き込むとお腹がつるように痛んだり、翌朝起き上がるときに痛みを感じたりします。

背中まで痛みが広がる場合

咳の衝撃は体の前面だけでなく、背面にも伝わります。胸の痛みが背中にまで響くように感じることがあります。

これは肋間神経が背中まで伸びていることや、咳によって体全体の筋肉が緊張することが原因です。

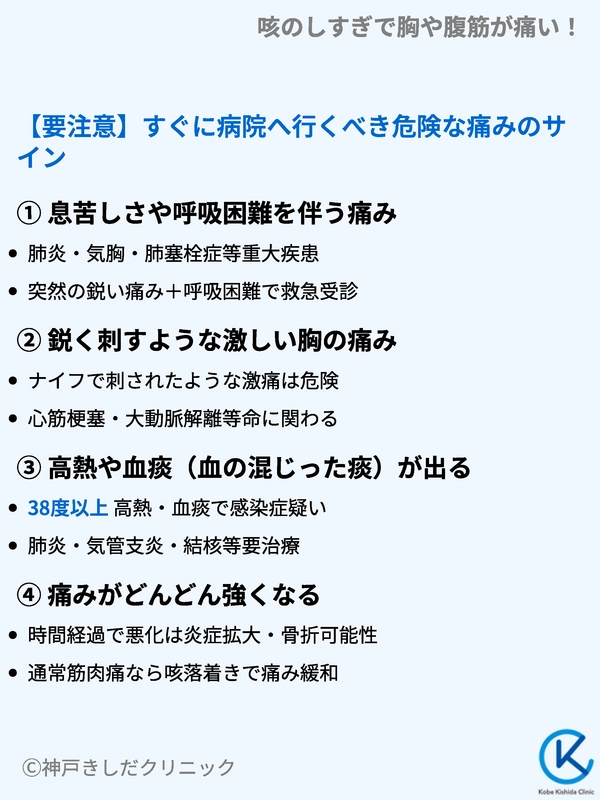

【要注意】すぐに病院へ行くべき危険な痛みのサイン

ほとんどの咳による痛みは筋肉痛が原因ですが、中には危険な病気が隠れているサインの場合もあります。

単なる筋肉痛と自己判断せず、以下のような症状が見られる場合は速やかに医療機関を受診してください。

危険な症状のチェックリスト

- 息を吸うのがつらいほどの激しい痛み

- 安静にしていても痛みが治まらない

- 38度以上の高熱が続く

- 血が混じった痰(たん)が出る

- 意識がもうろうとする

息苦しさや呼吸困難を伴う痛み

咳による痛みだけでなく安静にしていても息苦しい、少し動いただけでも息が切れるといった症状がある場合、肺炎や気胸(ききょう)、肺塞栓症(はいそくせんしょう)などの重大な病気の可能性があります。

特に突然の鋭い胸の痛みと呼吸困難が現れた場合は、救急受診も検討すべき状態です。

緊急度が高い胸の痛みを伴う病気

| 病名 | 痛みの特徴 | 伴う主な症状 |

|---|---|---|

| 気胸 | 突然の鋭い痛み | 呼吸困難、背部痛 |

| 肺塞栓症 | 突然の胸の激痛 | 呼吸困難、失神、血痰 |

| 心筋梗塞 | 締め付けられるような激痛 | 冷や汗、吐き気、左肩への放散痛 |

鋭く刺すような激しい胸の痛み

「胸をナイフで刺されたような」と表現されるほどの激しい痛みは非常に危険なサインです。気胸のほか、心臓や大動脈の病気(心筋梗塞、大動脈解離など)も考えられます。

これらの病気は命に関わるため、一刻も早い対応が必要です。

高熱や血痰(血の混じった痰)が出る

38度以上の高熱が続いたり、痰に血が混じったりする場合、肺炎や気管支炎、結核などの感染症が疑われます。

これらの病気は適切な抗菌薬などによる治療を必要とします。放置すると重症化する恐れがあるため、必ず医師の診察を受けてください。

痛みがどんどん強くなる

通常の筋肉痛であれば、咳が少し落ち着けば痛みも徐々に和らいでいきます。

しかし、時間が経つにつれて痛みが悪化していく場合は注意が必要です。炎症が広がっているか、肋骨骨折などが起きている可能性を考えます。

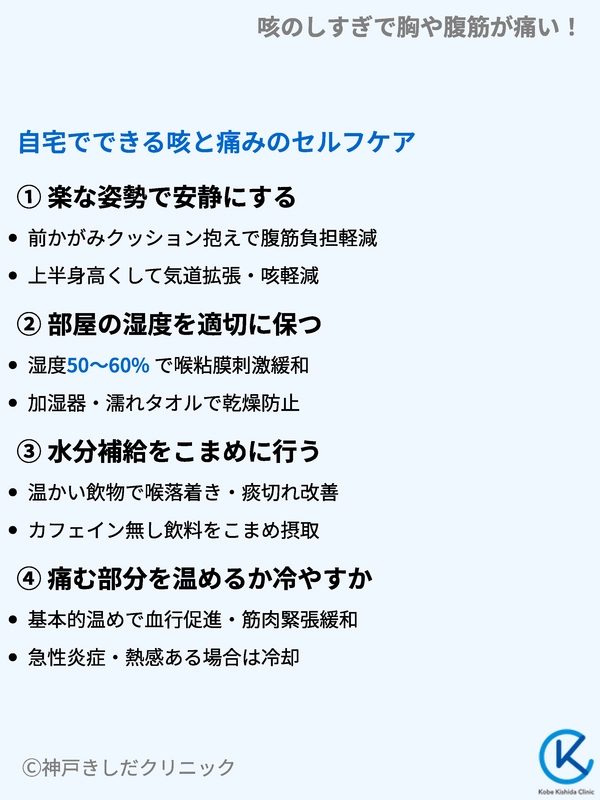

自宅でできる咳と痛みのセルフケア

危険なサインがない場合、まずは自宅で症状を和らげる工夫をしてみましょう。咳そのものを抑え、痛みを悪化させないための基本的な対処法を紹介します。

楽な姿勢で安静にする

咳が出るときは無理に動かず安静にすることが第一です。座っている場合は少し前かがみになってクッションなどを抱えると腹筋への負担が減り、咳が楽になります。

寝るときは上半身を少し高くすると気道が広がり、咳が出にくくなります。

部屋の湿度を適切に保つ

空気が乾燥していると喉の粘膜が刺激されて咳が出やすくなります。加湿器を使ったり、濡れたタオルを部屋に干したりして、湿度を50~60%程度に保つことを心がけましょう。

この簡単な工夫により喉への刺激が和らぎ、咳の頻度を減らす助けになります。

痛む部位への対処法

| 対処法 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|

| 温める(蒸しタオルなど) | 血行促進、筋肉の緊張緩和 | 炎症が強い(熱感がある)場合は避ける |

| 冷やす(保冷剤など) | 炎症や腫れの抑制(急性期) | 長時間冷やしすぎないようにする |

水分補給をこまめに行う

喉が潤っていると痰が切れやすくなり、咳の刺激も和らぎます。

水やお茶などカフェインの入っていない飲み物をこまめに摂取しましょう。特に温かい飲み物は喉を落ち着かせる効果が期待できます。

痛む部分を温めるか冷やすか

筋肉痛に対しては、基本的には温めて血行を良くすることで痛みの緩和が期待できます。

ただし、熱っぽく腫れているような感じ(急性期の炎症)がある場合は、冷やした方が楽になることもあります。

どちらが心地よいと感じるかで試してみてください。

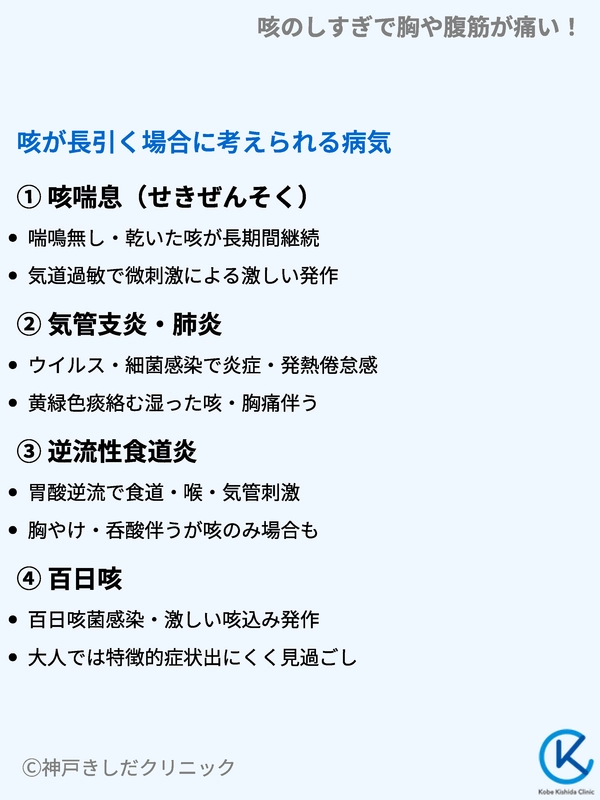

咳が長引く場合に考えられる病気

2~3週間以上咳が続く場合、単なる風邪ではない可能性があります。咳を長引かせる背景には、さまざまな病気が隠れていることがあります。

長引く咳の主な原因疾患

| 病名 | 咳の特徴 | その他の症状 |

|---|---|---|

| 咳喘息 | 乾いた咳が続く、夜間や早朝に悪化 | 喉のイガイガ感、喘鳴(ゼーゼー)はない |

| 気管支炎・肺炎 | 湿った咳、痰が絡む | 発熱、倦怠感、胸の痛み |

| 逆流性食道炎 | 食後や横になった時に出る咳 | 胸やけ、胃酸の逆流感 |

咳喘息(せきぜんそく)

喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音)はないものの、乾いた咳だけが長期間続く病気です。

気道が過敏になっており、ホコリや冷たい空気、会話などのわずかな刺激で激しい咳発作が起こります。風邪をひいた後に発症することが多いのが特徴です。

気管支炎・肺炎

ウイルスや細菌が気管支や肺に感染し、炎症を起こす病気です。発熱や倦怠感とともに、黄色や緑色の痰が絡んだ湿った咳が出ます。

咳による胸の痛みを伴うことも多く、特に肺炎は重症化すると入院が必要になるため、早期の診断と治療が重要です。

逆流性食道炎

胃酸が食道へ逆流することで食道の粘膜が炎症を起こす病気です。逆流した胃酸が喉や気管を刺激し、長引く咳の原因になることがあります。

胸やけや呑酸(どんさん、酸っぱいものが上がってくる感じ)といった症状を伴うことが多いですが、咳だけが症状として現れる場合もあります。

百日咳

百日咳菌という細菌に感染することで起こります。顔を真っ赤にして激しく咳き込む発作(レプリーゼ)が特徴で、息を吸うときに「ヒュー」という笛のような音が聞こえることもあります。

大人がかかると特徴的な症状が出にくく、単に長引く咳として見過ごされることも少なくありません。

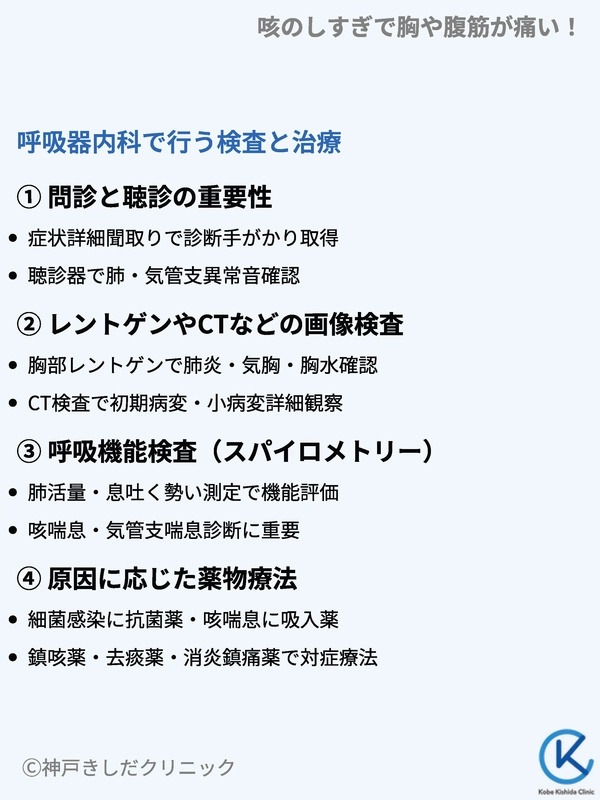

呼吸器内科で行う検査と治療

咳や痛みが続く場合は、専門医による正確な診断が大切です。呼吸器内科では、症状の原因を特定するために、さまざまな検査を行います。

呼吸器内科での主な検査の流れ

- 問診(症状の詳細な聞き取り)

- 聴診(胸の音の確認)

- 画像検査(レントゲン、CT)

- 呼吸機能検査

- 血液検査・喀痰検査

問診と聴診の重要性

医師はまず、どのような咳がいつから続いているのか、他にどのような症状があるのかなどを詳しくお聞きします(問診)。この情報は、診断の大きな手がかりとなります。その後、聴診器で胸の音を聞き、肺や気管支に異常な音(雑音)がないかを確認します(聴診)。

呼吸器内科の主な検査

| 検査名 | 目的 | わかること |

|---|---|---|

| 胸部レントゲン | 肺や心臓の状態を画像で確認 | 肺炎、気胸、心不全の有無など |

| 呼吸機能検査 | 肺活量や息を吐く勢いを測定 | 喘息、COPDなどの気道の状態 |

| 喀痰検査 | 痰を調べて原因菌などを特定 | 細菌の種類、結核菌の有無など |

レントゲンやCTなどの画像検査

胸部レントゲン検査は肺の炎症(肺炎)や空気の漏れ(気胸)、胸水の有無などを確認するために行います。

レントゲンで異常が疑われる場合や、より詳しく調べる必要がある場合にはCT検査で肺を輪切りにした詳細な画像を得ます。

このCT検査により、ごく初期の肺炎や小さな病変も見つけることが可能です。

呼吸機能検査(スパイロメトリー)

息を思い切り吸ったり吐いたりして肺の機能や気道の状態を調べる検査です。特に咳喘息や気管支喘息が疑われる場合に重要となります。

この検査で気道が狭くなっているかどうかを客観的な数値で評価します。

原因に応じた薬物療法

検査で診断が確定したら、その原因に応じた治療を開始します。例えば細菌感染には抗菌薬、咳喘息には吸入ステロイド薬や気管支拡張薬、逆流性食道炎には胃酸を抑える薬を用います。

また、つらい咳や痛みを和らげるための対症療法も並行して行います。

咳や痛みを和らげる薬の例

| 薬の種類 | 主な役割 | 対象となる症状 |

|---|---|---|

| 鎮咳薬(ちんがいやく) | 咳中枢に作用し咳を抑える | 体力を消耗するつらい咳 |

| 去痰薬(きょたんやく) | 痰を柔らかくし、出しやすくする | 痰が絡む湿った咳 |

| 消炎鎮痛薬 | 炎症を抑え、痛みを和らげる | 咳による筋肉痛や肋軟骨炎 |

咳の痛みに関するよくある質問(Q&A)

最後に、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q咳で肋骨にひびが入ることはありますか?

- A

はい、あります。

特に激しい咳が長く続いた場合、「咳漱性肋骨骨折」といって、咳の圧力で肋骨にひびが入ったり、折れたりすることがあります。

体をひねったり、深呼吸したりしたときに特定の場所が強く痛む、押すと激痛が走るなどの症状があれば、その可能性を考えます。

整形外科ではなく、まずは咳の原因を調べるために呼吸器内科を受診することをお勧めします。

- Q痛いところに湿布を貼っても大丈夫ですか?

- A

原因が筋肉痛であれば、消炎鎮痛成分の入った湿布を使用することで痛みが和らぐことがあります。ただし、皮膚がかぶれやすい方は注意が必要です。

また、湿布で痛みが一時的に楽になっても、咳そのものが治まらない限り根本的な解決にはなりません。

痛みが続く場合は自己判断で様子を見ずに、医療機関で原因を調べることが重要です。

- Q何科を受診すればよいですか?

- A

咳が主な症状であり、それに伴って胸やお腹が痛む場合は、「呼吸器内科」の受診が最も適しています。

呼吸器内科は咳や痰、気管支、肺の病気の専門家です。まずは咳の原因を正確に診断し、適切な治療を受けることが結果的に痛みの改善につながります。

もし突然の激しい胸痛や呼吸困難など心臓病を疑うような危険なサインがあれば、ためらわずに救急外来を受診するか、救急車を呼んでください。

以上

参考にした論文

MUKAE, Hiroshi, et al. The Japanese respiratory society guidelines for the management of cough and sputum (digest edition). Respiratory Investigation, 2021, 59.3: 270-290.

OTOSHI, Takehiro, et al. A cross-sectional survey of the clinical manifestations and underlying illness of cough. in vivo, 2019, 33.2: 543-549.

MAKI, Naoki, et al. Effect of respiratory rehabilitation for frail older patients with musculoskeletal disorders: a randomized controlled trial. Journal of rehabilitation medicine, 2018, 50.10: 908-913.

MAYUMI, Toshihiko, et al. The practice guidelines for primary care of acute abdomen 2015. Journal of General and Family Medicine, 2016, 17.1: 5-52.

ONO, Rie, et al. Progress and treatment of “long COVID” in non‐hospitalized patients: A single‐center retrospective cohort study. Traditional & Kampo Medicine, 2023, 10.2: 150-158.

MIURA, Kunihisa; ISHIHARA, Toru. Examination procedures for low back pain in an emergency room. Japan Med Assoc J, 2011, 54.2: 117-22.

OHTA, Mitsuyasu, et al. How accurate are first visit diagnoses using synchronous video visits with physicians?. TELEMEDICINE and e-HEALTH, 2017, 23.2: 119-129.

ITO, Fumimaro, et al. Cluster analysis of long COVID in Japan and association of its trajectory of symptoms and quality of life. BMJ open respiratory research, 2024, 11.1.

CHIBA, Koji, et al. A comprehensive review of the pharmacokinetics of approved therapeutic monoclonal antibodies in Japan: are Japanese phase I studies still needed?. The Journal of Clinical Pharmacology, 2014, 54.5: 483-494.

MATSUSHITA, Tomoko; OKA, Takakazu. A large-scale survey of adverse events experienced in yoga classes. BioPsychoSocial Medicine, 2015, 9.1: 9.