「風邪は治ったはずなのに、咳だけがずっと続いている」「夜中や朝方に咳き込んで目が覚める」。そんな長引く咳の症状は、もしかしたら「咳喘息(せきぜんそく)」かもしれません。

咳喘息の治療は吸入ステロイド薬などによる薬物療法が基本です。しかし毎日の食生活を見直すことで気道の炎症を和らげ、症状をコントロールしやすくする助けになることがあります。

この記事では咳喘息の症状緩和を目指すために日々の食事で意識したい食べ物や飲み物、そして具体的な食事の工夫について詳しく解説します。

ご自身の体と向き合い、少しでも快適な毎日を送るための一助としてください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

そもそも咳喘息とは?食事との関係

咳喘息は一般的な喘息(気管支喘息)と異なり、喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音)や呼吸困難を伴わず、乾いた咳が長く続くことを特徴とする病気です。

アレルギー体質の人に多く見られ、気道がさまざまな刺激に過敏に反応し、炎症と狭窄が起こることで咳が出ます。

咳喘息の主な症状と特徴

咳喘息の咳は、一度出始めると止まりにくいことがあります。特に就寝中や深夜、早朝に悪化する傾向があります。

その他、冷たい空気やタバコの煙、会話、運動などがきっかけで咳が誘発されることも少なくありません。

風邪薬や咳止めを飲んでも効果が薄い場合、咳喘息を疑う必要があります。

なぜ食事が咳喘息に関係するのか

私たちの体は食べたものから作られます。栄養バランスの取れた食事は体の免疫機能を正常に保ち、炎症反応を適切にコントロールするために重要です。

特定の栄養素が不足したり、逆に過剰になったりすると気道の過敏性が高まり、咳喘息の症状が悪化する可能性があります。

食生活を整えることは体の中から気道の状態を健やかに保つための大切なアプローチです。

体の中から整えることの重要性

咳喘息の治療において薬は中心的な役割を果たしますが、それと同時に生活習慣全体で体を良い状態に導くことが症状の安定につながります。

バランスの取れた食事はその土台となるものです。薬の効果を最大限に引き出し、再発を防ぐためにも日々の食事内容に目を向けてみましょう。

咳喘息の主な誘因

| 分類 | 具体例 | 解説 |

|---|---|---|

| 環境因子 | ハウスダスト、花粉、カビ | アレルギー反応を引き起こし、気道の炎症を悪化させます。 |

| 物理的刺激 | 冷たい空気、タバコの煙 | 気道を直接刺激し、咳を誘発します。 |

| その他 | ストレス、過労、風邪 | 免疫力の低下や自律神経の乱れが影響します。 |

咳喘息の症状を和らげる栄養素

咳喘息の症状緩和には気道の炎症を抑えたり、免疫機能を正常に保ったりする栄養素を意識して摂ることが役立ちます。

特定の食品だけを食べるのではなく、様々な食材を組み合わせてバランス良く摂取することが基本です。

気道の炎症を抑えるオメガ3脂肪酸

オメガ3脂肪酸(DHAやEPA)には体内の炎症を引き起こす物質の働きを抑える作用があります。このことにより、気道の炎症を和らげ、咳の症状を軽減する効果が期待できます。

オメガ3脂肪酸は特にサバやイワシ、サンマなどの青魚に豊富に含まれています。

オメガ3脂肪酸が豊富な食品

| 食品名 | 特徴 | 摂取のポイント |

|---|---|---|

| サバ | DHA、EPAが非常に豊富 | 缶詰でも手軽に摂取できます。 |

| イワシ | 骨ごと食べるとカルシウムも補給可能 | 新鮮なものを塩焼きや煮付けにするのがおすすめです。 |

| アマニ油 | α-リノレン酸が豊富 | 熱に弱い性質を持つため、ドレッシングなど生での使用が適しています。 |

免疫機能をサポートするビタミン類

ビタミンは体の機能を正常に保つために必要です。特にビタミンA、C、Eは抗酸化作用を持ち、気道粘膜を保護したり、免疫力を高めたりする働きがあります。

また、ビタミンDは免疫調整に関与し、不足すると呼吸器感染症のリスクが高まるという報告もあります。

- ビタミンA:緑黄色野菜(にんじん、ほうれん草)

- ビタミンC:果物(キウイ、柑橘類)、野菜(ピーマン、ブロッコリー)

- ビタミンE:ナッツ類、植物油

- ビタミンD:きのこ類、魚介類

体の調子を整えるマグネシウム

マグネシウムは筋肉の収縮や神経伝達に関わるミネラルです。気管支の筋肉を弛緩させる働きがあるため、気道が狭くなるのを防ぎ、呼吸を楽にする助けとなる可能性があります。

玄米やナッツ類、海藻類、大豆製品などに多く含まれます。

抗酸化作用を持つポリフェノール

ポリフェノールは植物が自身を紫外線などから守るために作り出す成分です。強い抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を除去して細胞のダメージを防ぎます。

これらの働きにより、気道の炎症を抑える効果が期待できます。色の濃い野菜や果物、緑茶、カカオなどに含まれています。

注目の栄養素とその働き

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品 |

|---|---|---|

| ビタミンA | 粘膜の保護 | レバー、うなぎ、緑黄色野菜 |

| ビタミンC | 抗酸化作用、免疫力向上 | ピーマン、ブロッコリー、柑橘類 |

| マグネシウム | 気管支の弛緩 | ほうれん草、アーモンド、ひじき |

咳喘息の緩和に役立つおすすめの食べ物

特定の栄養素だけでなく、どのような食品を日々の食事に取り入れるかが大切です。

ここでは咳喘息の症状緩和に役立つ具体的な食べ物を紹介します。

積極的に摂りたい野菜と果物

色の濃い緑黄色野菜や果物には、抗酸化作用のあるビタミンやポリフェノールが豊富に含まれています。これらの成分は気道の炎症を抑えるのに役立ちます。

旬の野菜や果物を積極的に取り入れ、彩り豊かな食卓を心がけましょう。

おすすめの野菜・果物

| 分類 | 具体例 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 緑黄色野菜 | かぼちゃ、にんじん、ピーマン | ビタミンA・Cが豊富で粘膜を強化します。 |

| 淡色野菜 | 大根、れんこん、かぶ | 大根やれんこんは、古くから咳や痰に良いとされています。 |

| 果物 | りんご、キウイ、柑橘類 | ビタミンCやポリフェノールが免疫機能をサポートします。 |

良質なたんぱく質源の選び方

たんぱく質は体力や免疫力を維持するための基礎となる栄養素です。

脂肪の少ない鶏むね肉やささみ、オメガ3脂肪酸が豊富な青魚、植物性たんぱく質である大豆製品(豆腐、納豆など)をバランス良く選ぶことが重要です。

腸内環境を整える発酵食品と食物繊維

腸は「最大の免疫器官」とも呼ばれ、腸内環境が全身の免疫状態に大きく影響します。

ヨーグルトや味噌、納豆などの発酵食品に含まれる善玉菌と、そのエサとなる食物繊維(きのこ、海藻、根菜類など)を一緒に摂ることで腸内環境を整え、免疫機能の正常化を助けます。

喉を潤し体を温める飲み物の選び方

咳が続くときは喉が乾燥しがちです。喉を潤し、体を内側から温める飲み物を選ぶことで、咳を和らげることができます。

基本はこまめな水分補給

水分が不足すると痰が粘り気を増し、切れにくくなります。こまめに水分を摂ることで痰を排出しやすくし、喉の粘膜を乾燥から守ります。

刺激の少ない水や白湯(さゆ)を1日に1.5リットル程度を目安に飲むようにしましょう。

体を温める効果が期待できる飲み物

体が冷えると血行が悪くなり、免疫機能の低下につながることがあります。体を温める飲み物はリラックス効果もあり、咳の鎮静に役立ちます。

特に血行促進作用のある生姜を使った生姜湯や、カフェインを含まないハーブティーがおすすめです。

体を温めるおすすめの飲み物

| 飲み物 | 特徴 | ポイント |

|---|---|---|

| 生姜湯 | 血行を促進し、体を芯から温めます。 | すりおろした生の生姜を使うとより効果的です。 |

| カモミールティー | リラックス作用があり、就寝前にも適しています。 | 心身の緊張を和らげ、安眠を助けます。 |

| ルイボスティー | ノンカフェインで抗酸化物質を含みます。 | ミネラルも豊富で、日常的な水分補給に適しています。 |

喉の粘膜を保護する飲み物

はちみつには抗菌作用と保湿作用があり、喉の痛みやイガイガ感を和らげるのに役立ちます。白湯やハーブティーに少量溶かして飲むと良いでしょう。

ただし、1歳未満の乳児にはボツリヌス症のリスクがあるため、絶対にはちみつを与えないでください。

咳喘息の際に注意したい食べ物と飲み物

症状緩和に役立つ食べ物がある一方で、咳を悪化させる可能性のあるものも存在します。

ご自身の体調を観察しながら、合わないと感じるものは避けるようにしましょう。

刺激物や香辛料の多い食事

唐辛子やこしょうなどの香辛料は気道を直接刺激して咳を誘発することがあります。

カレーや麻婆豆腐など香辛料を多く使った料理は、症状が強いときには控えた方が賢明です。

体を冷やす食べ物や飲み物

冷たい飲み物やアイスクリーム、体を冷やす性質のある夏野菜(きゅうり、トマトなど)の摂りすぎは、血管を収縮させ、気管支に影響を与える可能性があります。

特に冷たい飲料は一気に飲むと気管支を刺激するため、常温に戻してからゆっくり飲むなどの工夫が必要です。

注意が必要な食品・飲料の例

| 種類 | 具体例 | 理由 |

|---|---|---|

| 刺激物 | 唐辛子、わさび、こしょう | 気道粘膜を直接刺激し、咳を誘発する可能性があります。 |

| 冷たいもの | アイスクリーム、氷入りの飲料 | 体を冷やし、気管支の収縮を招くことがあります。 |

| 一部の添加物 | 亜硫酸塩(ワインの酸化防止剤など) | 感受性の高い人で喘息発作を誘発する報告があります。 |

アレルギーを誘発する可能性のある食品

特定の食物アレルギーがある場合、その原因食物(アレルゲン)を摂取すると咳喘息の症状が悪化することがあります。

ご自身のアレルギーを正確に把握し、原因となる食品を避けることが大切です。アレルギーが疑われる場合は専門医に相談してください。

保存料や着色料などの食品添加物

加工食品に含まれる一部の食品添加物、例えば亜硫酸塩(ワインやドライフルーツの酸化防止剤)などは、感受性の高い人において喘息症状を誘発することが知られています。

加工食品を選ぶ際は原材料表示を確認する習慣をつけると良いでしょう。

効果的な食事の摂り方と調理の工夫

どのような食材を選ぶかと同様に、どのように食べるかも重要です。少しの工夫で体への負担を減らし、栄養素の吸収を高めることができます。

消化の良い調理法を選ぶ

揚げる、炒めるといった油を多く使う調理法は消化に負担がかかることがあります。

食材の栄養を逃しにくく、消化にも良い「煮る」「蒸す」「茹でる」といった調理法を積極的に取り入れましょう。スープやポタージュにすると、水分と栄養を同時に補給できます。

バランスの取れた食事を心がける

特定の食品に偏らず、多様な食材を組み合わせることが健康の基本です。

エネルギー源となる「主食」、体を作るたんぱく質源の「主菜」、ビタミンやミネラルを補う「副菜」をそろえることを意識すると、自然と栄養バランスが整います。

バランスの良い食事の構成例

| 分類 | 役割 | 食品例 |

|---|---|---|

| 主食 | エネルギー源 | ごはん、パン、麺類(玄米や全粒粉がおすすめ) |

| 主菜 | 体を作る材料(たんぱく質) | 魚、肉、卵、大豆製品 |

| 副菜 | 体の調子を整える | 野菜、きのこ、海藻を使った料理 |

食べ過ぎを避け腹八分目にする

満腹まで食べると胃が膨らんで横隔膜を圧迫し、呼吸がしにくくなることがあります。

また、胃酸が逆流して食道や気道を刺激し、咳の原因となる「胃食道逆流症(GERD)」を併発する可能性もあります。

食事は腹八分目を心がけ、よく噛んでゆっくり食べることが大切です。特に就寝前の食事は胃酸逆流のリスクを高めるため、就寝の2〜3時間前には済ませるようにしましょう。

食事以外で咳喘息の症状を管理する方法

食事療法は咳喘息管理の一部です。より良い状態を維持するためには他の生活習慣にも目を向ける必要があります。

適度な運動と休息のバランス

体力をつけることは風邪などの感染症予防につながり、結果として咳喘息の悪化を防ぎます。ただし、急な運動は発作を誘発することもあるため、ウォーキングなどの軽い運動から始めましょう。

また、十分な睡眠と休息を取り、疲労をためないことも免疫力を保つ上で重要です。

- ウォーキング

- ストレッチ

- ヨガ

ストレス管理とリラックス法

精神的なストレスは自律神経のバランスを乱し、気道を過敏にさせることがあります。

自分なりのリラックス法を見つけ、心穏やかに過ごす時間を作りましょう。深呼吸や趣味への没頭、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かることなどが効果的です。

生活環境の整備(掃除・加湿)

ハウスダストやダニ、カビなどのアレルゲンは、咳喘息の大きな誘因です。こまめな掃除や寝具の洗濯で、アレルゲンを減らしましょう。

また、空気が乾燥すると喉の粘膜が傷つきやすくなります。特に冬場は加湿器などを利用し、室内の湿度を50〜60%程度に保つことが望ましいです。

生活環境のチェックポイント

| 項目 | 対策 | 目的 |

|---|---|---|

| 掃除 | こまめに掃除機をかけ、拭き掃除を行う | ハウスダストやダニの除去 |

| 湿度管理 | 加湿器を使用し、湿度50〜60%を保つ | 気道粘膜の乾燥防止 |

| 換気 | 定期的に窓を開けて空気を入れ替える | 汚れた空気やアレルゲンの排出 |

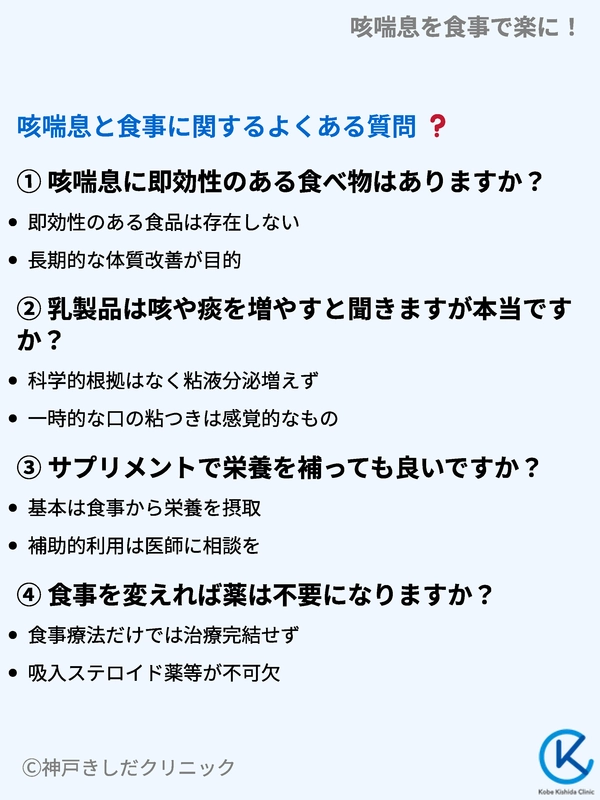

咳喘息と食事に関するよくある質問

最後に、患者さんからよく寄せられる食事に関する質問にお答えします。

- Q咳喘息に即効性のある食べ物はありますか?

- A

残念ながら、食べ物や飲み物だけで咳喘息の症状がすぐに消えるというものはありません。

食事はあくまで体質を改善し、症状をコントロールしやすくするための補助的な役割です。基本は医師から処方された薬を正しく使用することです。

その上で長期的な視点でバランスの取れた食事を継続することが大切です。

- Q乳製品は咳や痰を増やすと聞きますが本当ですか?

- A

「乳製品を摂ると痰が増える」という説に、明確な科学的根拠は確立されていません。

一部の方では牛乳などを飲んだ後に口の中が粘つくように感じ、それを痰が増えたと認識することがあるようです。

乳製品は良質なたんぱく質やカルシウム源ですので、アレルギーがない限り、一律に避ける必要はありません。

ご自身の体調を観察し、もし症状が悪化するようであれば摂取を控える、という対応で良いでしょう。

- Qサプリメントで栄養を補っても良いですか?

- A

基本的には食事から栄養を摂ることが最も望ましいです。しかし、食事が不規則になりがちな場合など、補助的にサプリメントを利用することも一つの方法です。

ただし、特定の栄養素の過剰摂取はかえって体に害を及ぼすこともあります。サプリメントを利用する際は、必ずかかりつけの医師や薬剤師に相談してください。

- Q食事を変えれば薬は不要になりますか?

- A

いいえ、食事療法だけで咳喘息の治療は完結しません。

咳喘息の根本には気道の炎症があり、これを抑えるためには吸入ステロイド薬などの薬物療法が不可欠です。食事改善は、あくまで治療のサポート役と位置づけてください。

自己判断で薬を中断することは症状の悪化を招くため絶対にやめましょう。必ず医師の指示に従ってください。

以上

参考にした論文

KAMIMURA, Mitsuhiro, et al. Cough related to swallowing in asthma patients. Asia Pacific Allergy, 2019, 9.4: e31.

OHTA, Ken, et al. Japanese guideline for adult asthma. Allergology International, 2014, 63: 293-333.

ARAKAWA, Hirokazu, et al. Japanese guidelines for childhood asthma 2017. Allergology International, 2017, 66.2: 190-204.

HARADA, Norihiro, et al. Mobile health app for Japanese adult patients with asthma: clinical observational study. Journal of Medical Internet Research, 2020, 22.8: e19006.

UEDA, Naoya, et al. Impact of refractory and unexplained chronic cough on disease burden: a qualitative study. BMC Pulmonary Medicine, 2022, 22.1: 372.

HAMASAKI, Yuhei, et al. Japanese guideline for childhood asthma 2014. Allergology International, 2014, 63.3: 335-356.

HARA, Akinori, et al. Association between cough and ambient polycyclic aromatic hydrocarbons in patients with chronic cough: an observational study in two regions of Japan. Applied Sciences, 2022, 12.24: 12505.

SANTA, Kazuki, et al. Phytochemicals and vitamin D for a healthy life and prevention of diseases. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24.15: 12167.

OBASE, Yasushi, et al. Trigger of bronchial hyperresponsiveness development may not always need eosinophilic airway inflammation in very early stage of asthma. Allergy & Rhinology, 2016, 7.1: ar. 2016.7. 0145.

NAGASE, Hiroyuki, et al. Changes in disease burden and treatment reality in patients with severe asthma. Respiratory Investigation, 2024, 62.3: 431-437.