冬になると流行するインフルエンザ。高熱や関節痛などつらい症状をもたらしますが、特に気管支喘息の持病がある方にとっては、単なる風邪以上に深刻な影響を及ぼすことがあります。

インフルエンザウイルスが気道に感染すると、喘息の症状が急激に悪化し、重い発作を引き起こす危険性が高まります。喘息持ちの方がインフルエンザを併発すると、入院が必要になるケースも少なくありません。

この記事では、なぜ喘息持ちの方がインフルエンザに特に注意すべきなのか、併発した際の具体的な症状や家庭での対処法、そして最も重要な予防策について、呼吸器内科の視点から詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

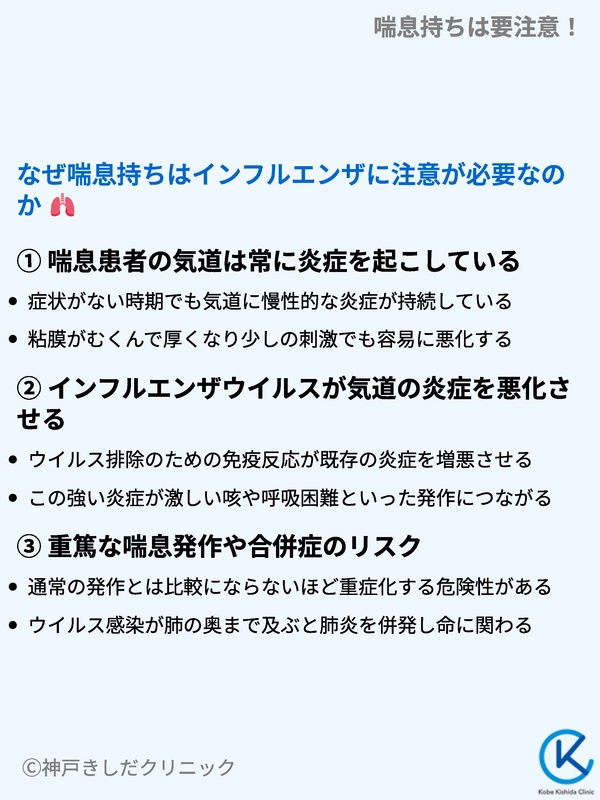

なぜ喘息持ちはインフルエンザに注意が必要なのか

喘息をお持ちの方がインフルエンザにかかると、健康な人よりも症状が重くなる傾向にあります。これは、喘息患者さん特有の気道の状態が大きく関係しています。

ウイルスの侵入に対して、気道が過剰に反応してしまうのです。

喘息患者の気道は常に炎症を起こしている

喘息は、症状がない時でも気道に慢性的な炎症が続いている状態です。この炎症により、気道の粘膜がむくんで厚くなり、非常に敏感になっています。

見た目には落ち着いているように見えても、気道の内側は火事がくすぶっているようなもので、少しの刺激でも容易に悪化する準備ができています。

喘息患者と健康な人の気道の比較

| 項目 | 喘息患者の気道 | 健康な人の気道 |

|---|---|---|

| 炎症の状態 | 慢性的な炎症がある | 炎症はない |

| 敏感さ | 刺激に非常に敏感 | 刺激に強い |

| 粘膜の状態 | むくんで厚い | 正常 |

インフルエンザウイルスが気道の炎症を悪化させる

インフルエンザウイルスは、主に鼻や喉、そして気管支などの気道に感染します。ウイルスが気道の細胞に侵入して増殖すると、体の免疫システムがウイルスを排除しようと働きます。

この免疫反応が、喘息ですでに存在している気道の炎症をさらに悪化させ、火に油を注ぐような状態を引き起こします。この強い炎症が、激しい咳や呼吸困難といった喘息発作につながるのです。

重篤な喘息発作や合併症のリスク

インフルエンザと喘息の併発は、普段の喘息発作とは比較にならないほど重症化する危険をはらんでいます。

激しい発作による呼吸不全だけでなく、ウイルス感染が肺の奥深くまで及ぶと肺炎を併発することもあります。

特に、高齢者や他の持病を持つ喘息患者さんは、命に関わる事態に発展する可能性もあるため、最大限の警戒が必要です。

インフルエンザが喘息発作を誘発する詳細

インフルエンザウイルスがどのようにして喘息発作を引き起こすのか、もう少し詳しく見ていきましょう。ウイルス感染によって、気道内では様々な変化が起こっています。

ウイルス感染による気道の過敏性亢進

気道の過敏性とは、ホコリや冷たい空気といったわずかな刺激にも気道が反応し、収縮しやすくなる状態を指します。

インフルエンザウイルスに感染すると、気道粘膜が傷つけられ、知覚神経がむき出しになります。

このことにより、通常なら問題にならないような刺激に対しても気道が過剰に反応し、咳や喘鳴(ぜんめい)が悪化します。

サイトカイン放出と炎症の増悪

ウイルスが体内に侵入すると、免疫細胞から「サイトカイン」という物質が大量に放出されます。

サイトカインはウイルスと戦うために重要な役割を果たしますが、一部のサイトカインは炎症を強力に促進する作用も持っています。

喘息患者さんの体内では、このサイトカインが過剰に作られやすく、気道の炎症をコントロールできないほど悪化させてしまうことがあります。

気道粘膜のバリア機能の低下

私たちの気道粘膜は、ウイルスや細菌などの外敵の侵入を防ぐ「バリア」としての役割を担っています。しかし、インフルエンザウイルスに感染すると、このバリア機能が破壊されます。

その結果、二次的な細菌感染を起こしやすくなり、気管支炎や肺炎といった合併症を引き起こすリスクが高まります。

気道のバリア機能低下による影響

| 影響 | 具体的な内容 | 結果 |

|---|---|---|

| 二次感染リスク | 細菌が侵入しやすくなる | 細菌性肺炎、気管支炎 |

| アレルゲン侵入 | アレルギー物質が気道深くに届く | アレルギー反応の増悪 |

| 炎症の遷延化 | 気道の回復が遅れる | 喘息症状の長期化 |

インフルエンザと喘息の併発で見られる症状

インフルエンザと喘息を併発した場合、通常のインフルエンザの症状に加えて、喘息の症状が悪化して現れます。

どのようなサインに注意すべきかを知っておくことが大切です。

通常のインフルエンザとの症状の違い

インフルエンザの典型的な症状は、38度以上の急な発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛といった全身症状です。これに加えて、喘息持ちの方では、咳が通常よりも激しく、長引く傾向があります。

また、息苦しさや「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴が顕著に現れるのが特徴です。

インフルエンザと喘息併発時の主な症状

| 分類 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 全身症状 | 急な高熱、倦怠感、関節痛 | インフルエンザに典型的 |

| 呼吸器症状 | 激しい咳、喘鳴、息切れ | 喘息の悪化を強く示唆 |

| その他の症状 | 喉の痛み、鼻水 | 風邪症状も伴う |

喘息発作の悪化を示すサイン

普段使用している発作治療薬(リリーバー)が効きにくくなったり、使用回数が著しく増えたりするのは、喘息が悪化している重要なサインです。

また、少し動いただけでも息が切れる、横になると苦しくて眠れない、話すのがつらいといった症状も、発作が重症化している可能性を示します。

注意すべき合併症の初期症状

インフルエンザと喘息の併発で最も注意したい合併症が肺炎です。

黄色や緑色の痰が絡む湿った咳が出始めた、胸の痛みがある、呼吸数が多く浅くなっている、といった症状は肺炎の可能性があります。

これらの症状に気づいたら、速やかに医療機関を受診する必要があります。

インフルエンザと喘息を併発した時の家庭での対処法

インフルエンザと診断され、自宅療養となった場合、喘息の悪化を防ぎながら体を回復させるためのセルフケアが重要です。落ち着いて適切な対応をとりましょう。

まずは安静と水分補給を徹底する

高熱が出ると体力を消耗し、汗によって水分も失われます。脱水は痰の粘り気を増し、気道から排出しにくくするため、喘息症状を悪化させる原因になります。

体を休めることを最優先し、経口補水液やスポーツドリンク、白湯などでこまめに水分を補給してください。

処方されている喘息治療薬の適切な使用

喘息の悪化を防ぐためには、医師から処方されている長期管理薬(コントローラー)を自己判断で中断せず、必ず継続することが大切です。

発作が起きた際には、指示された通りに発作治療薬(リリーバー)を使用します。もし、使用しても症状が改善しない、または使用回数が増える場合は、すぐに医療機関に相談してください。

喘息治療薬の役割

| 薬剤の種類 | 主な役割 | 使用方法 |

|---|---|---|

| 長期管理薬 | 気道の炎症を抑え発作を予防 | 毎日定期的に使用 |

| 発作治療薬 | 発作時に気管支を広げ症状を緩和 | 発作時のみ頓用 |

室内の環境整備と加湿の重要性

空気が乾燥すると、気道の粘膜が刺激され、咳が出やすくなります。加湿器を使用して室内の湿度を50~60%に保つと、気道が潤い、痰も切れやすくなります。

また、定期的に換気を行い、室内の空気を清潔に保つことも忘れないようにしましょう。

解熱剤を使用する際の注意点

高熱でつらい場合は解熱剤の使用を考えますが、喘息患者さんの中には、一部の解熱鎮痛薬(非ステロイド性抗炎症薬:NSAIDs)によって発作が誘発される「アスピリン喘息」の方がいます。

市販薬を自己判断で使用するのは避け、必ず医師に相談し、アセトアミノフェンなど、比較的安全に使用できる解熱剤を処方してもらうようにしましょう。

医療機関を受診するタイミングと治療

自宅での療養中に症状が悪化した場合は、ためらわずに医療機関を受診することが重要です。特に呼吸状態の悪化には注意が必要です。

すぐに病院へ行くべき危険な症状

以下のような症状が見られる場合は、夜間や休日であっても救急外来を受診するか、救急車を呼ぶことを検討してください。これらは重篤な発作や合併症のサインである可能性があります。

緊急受診が必要な危険なサイン

| 分類 | 具体的な症状 |

|---|---|

| 呼吸の状態 | 唇や顔色が紫色になる(チアノーゼ) |

| 会話の状態 | 苦しくて一言ずつしか話せない |

| 意識の状態 | 意識がもうろうとしている、呼びかけに反応が鈍い |

| 動作の状態 | 肩で息をしている、呼吸に合わせて鼻がひくひくする |

呼吸器内科での一般的な診察の流れ

医療機関では、まず問診や聴診、血中の酸素飽和度(SpO2)の測定などを行い、呼吸状態を評価します。インフルエンザが疑われる場合は迅速検査キットで診断を確定します。

喘息の悪化が著しい場合や肺炎が疑われる場合には、胸部X線検査や血液検査を追加で行うこともあります。

インフルエンザと喘息の主な治療薬

治療は、インフルエンザに対する治療と、悪化した喘息に対する治療を同時に行います。

インフルエンザには抗インフルエンザ薬を、喘息の悪化に対しては、吸入ステロイド薬の増量や短期間の経口ステロイド薬、気管支拡張薬の吸入(ネブライザー)などを行い、強力に気道の炎症を抑えます。

インフルエンザと喘息の併発時に用いる主な薬剤

| 対象 | 薬剤の種類 | 主な作用 |

|---|---|---|

| インフルエンザ | 抗インフルエンザ薬 | ウイルスの増殖を抑制 |

| 喘息(重い発作) | 経口ステロイド薬 | 強力な抗炎症作用 |

| 喘息(症状緩和) | 気管支拡張薬(ネブライザー) | 気管支を迅速に広げる |

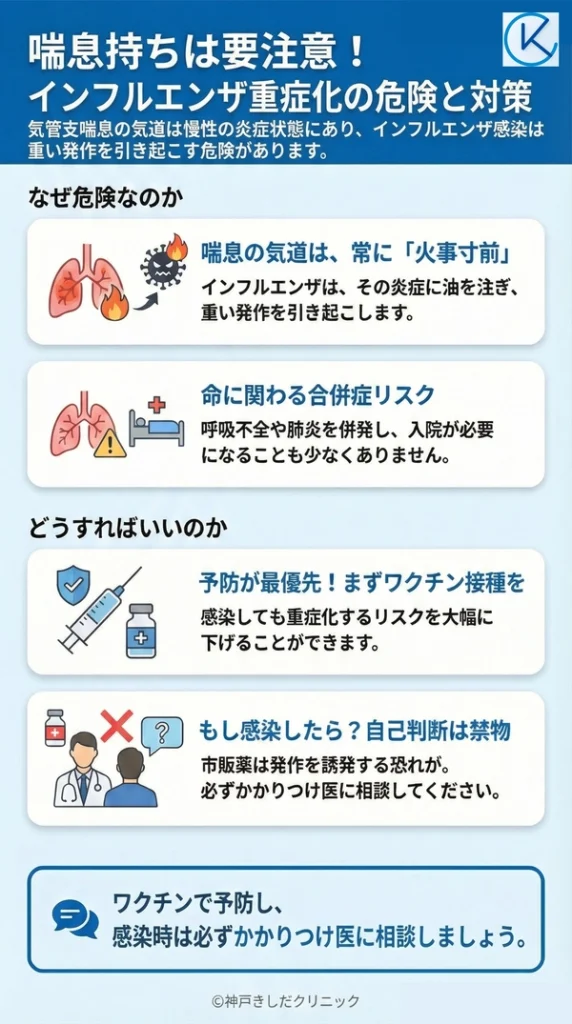

重症化を防ぐためのインフルエンザ予防策

喘息持ちの方にとって、インフルエンザは「かかってから治療する」のではなく、「かからないように予防する」ことが最も重要です。

重症化を防ぐためにできる予防策を徹底しましょう。

インフルエンザワクチンの重要性

喘息患者さんにとって、インフルエンザワクチンは最も効果的で重要な予防策です。

ワクチンを接種することで、インフルエンザへの感染を完全に防ぐことはできなくても、感染した場合の重症化や合併症のリスクを大幅に減らすことが期待できます。

流行が始まる前の10月から11月中には接種を済ませておくことが理想です。

ワクチン接種のポイント

| 項目 | 推奨される内容 |

|---|---|

| 接種時期 | 毎年10月~11月中旬 |

| 接種場所 | かかりつけの呼吸器内科、内科など |

| 注意点 | 喘息の症状が安定している時に接種する |

日常生活における基本的な感染対策

ワクチン接種とあわせて、日々の感染対策を習慣にすることが大切です。インフルエンザウイルスは、咳やくしゃみに含まれる飛沫や、ウイルスが付着した手を通じて感染します。

- 流水と石鹸による頻繁な手洗い

- アルコール手指消毒剤の活用

- 流行期におけるマスクの着用

- 手で目、鼻、口を触らない

人混みを避けるなどの行動管理

インフルエンザの流行期には、不要不急の外出や、多くの人が集まる場所(繁華街、イベント会場など)への出入りをできるだけ控えることも有効な予防策です。

特に体調が優れないときは、無理をしないようにしましょう。

喘息を普段からコントロールしておく大切さ

インフルエンザという外敵に備えるためには、喘息自体の状態を日頃から良好に保っておくことが、何よりも強力な「防御」になります。

気道の炎症が落ち着いていれば、たとえウイルスに感染しても、重い発作に至るリスクを低減できます。

長期管理薬(コントローラー)の継続

症状がないからといって、自己判断で吸入ステロイド薬などの長期管理薬を中断してしまうと、気道の炎症が静かに再燃し、感染症をきっかけに一気に悪化する可能性があります。

医師の指示通りに、毎日きちんと治療を継続することが、安定した状態を保つ基本です。

ピークフローメーターによる自己管理

ピークフローメーターは、自分の呼吸機能の状態を客観的な数値で把握できる器具です。

毎日測定して記録することで、自覚症状が現れる前に気道の状態の悪化を察知し、早めに対処することが可能になります。インフルエンザの流行期には特に、日々の測定が重要です。

定期的な通院で気道の状態を把握する

症状が安定していても、定期的にかかりつけ医を受診し、診察や呼吸機能検査を受けることで、目に見えない気道の炎症の状態を評価してもらえます。

医師との相談を通じて、現在の治療が適切かどうかを確認し、常に最善のコントロール状態を目指しましょう。この積み重ねが、いざという時の重症化予防につながります。

良好な喘息コントロールの目標

| 項目 | 目標の状態 |

|---|---|

| 日中の症状 | 週に2日未満 |

| 夜間の症状 | ない |

| 日常生活の制限 | ない |

| 発作治療薬の使用 | 週に2日未満 |

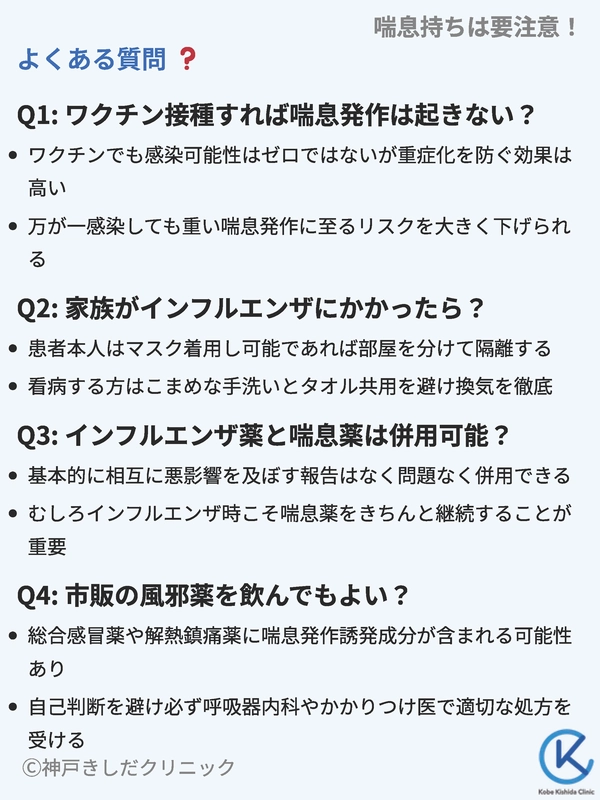

よくある質問

- Qインフルエンザワクチンを接種すれば、喘息発作は起きませんか?

- A

ワクチンを接種しても、インフルエンザに感染する可能性はゼロではありません。しかし、ワクチンは重症化を防ぐ上で非常に高い効果が期待できます。

万が一感染しても、ワクチンを接種していれば、重い喘息発作に至るリスクを大きく下げることができます。喘息患者さんにとって、ワクチン接種はメリットが非常に大きい予防法です。

- Q家族がインフルエンザにかかった場合、どうすればよいですか?

- A

家庭内での感染を防ぐため、患者さん本人と家族の双方が対策をとる必要があります。患者さんはマスクを着用し、可能であれば部屋を分けます。

看病する方は、こまめな手洗いを徹底し、タオルの共用などを避けてください。室内の換気も定期的に行いましょう。

また、医師に相談の上、予防的に抗インフルエンザ薬を内服する場合もあります。

- Qインフルエンザの薬と喘息の薬は一緒に使っても大丈夫ですか?

- A

はい、基本的には問題ありません。抗インフルエンザ薬と、吸入ステロイド薬や気管支拡張薬などの喘息治療薬との間に、相互に悪影響を及ぼすことは報告されていません。

むしろ、インフルエンザにかかった時こそ、喘息の薬をきちんと継続することが重要です。ただし、必ずかかりつけ医にすべての使用中の薬を伝え、指示に従ってください。

- Q市販の風邪薬を飲んでもよいですか?

- A

自己判断での市販薬の使用は避けるべきです。特に、総合感冒薬や解熱鎮痛薬には、喘息発作を誘発する成分が含まれている可能性があります。

咳止め成分が痰の排出を妨げ、症状を悪化させることもあります。

インフルエンザが疑われる症状が出たら、まずは呼吸器内科やかかりつけ医を受診し、適切な薬を処方してもらうようにしてください。