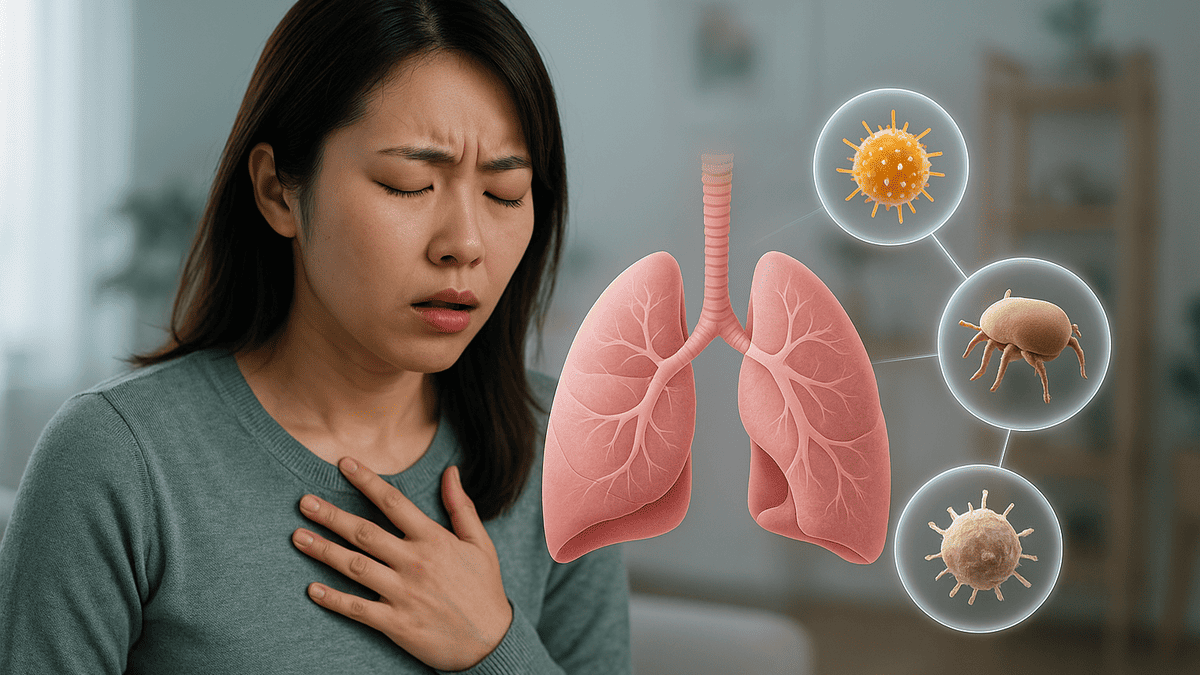

「ゼーゼー、ヒューヒュー」という呼吸音、長引く咳、急な息苦しさ。これらの症状は気管支喘息のサインかもしれません。

特に特定の季節や場所で症状が悪化する場合、その背景にはアレルギーが関係している可能性があります。気管支喘息は空気の通り道である気道に慢性的な炎症が続く病気です。

中でも、アレルギー反応によって引き起こされる喘息は「アトピー型喘息」と呼ばれ、多くの方、特に小児の喘息で主要な原因となっています。

この記事では喘息とアレルギーの深い関係、アトピー型喘息が起こる仕組み、そして日常生活で実践できるアレルゲン対策について、分かりやすく解説します。

気管支喘息とは?基本的な症状と特徴

気管支喘息は単なる咳や息切れとは異なります。気道が慢性的に炎症を起こし、さまざまな刺激に対して非常に敏感になる状態を指します。

この過敏性のため、健康な人なら何でもないようなわずかな刺激でも気道が狭くなり、呼吸が苦しくなる発作を繰り返します。

息苦しさや咳が続く気道の慢性的な炎症

喘息の患者様の気道は症状がないときでも常に炎症を起こしています。イメージとしては、皮膚が軽く火傷を負っているような状態です。

この炎症により気道がむくみ、ただでさえ狭くなっているところに刺激が加わることで、気道の周りの筋肉が収縮し、さらに多くの痰が分泌されます。

この結果、空気の通り道が極端に狭くなり、息苦しさや特徴的な呼吸音(喘鳴)が生じるのです。

喘息の代表的な症状

喘息の症状は人によってさまざまですが、いくつかの共通した特徴があります。これらの症状が繰り返し起こる場合は気管支喘息を疑い、専門医に相談することが重要です。

喘息の主な症状

| 症状 | 特徴 | 起こりやすい状況 |

|---|---|---|

| 喘鳴(ぜんめい) | 息を吐くときに「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という音がする | 夜間、早朝、運動時 |

| 咳 | 夜間や早朝に悪化する頑固な咳、痰を伴うこともある | 会話時、冷たい空気の吸引時 |

| 呼吸困難 | 急に息が苦しくなる、息が吸えない、吐けない感覚 | 発作時、アレルゲンへの暴露時 |

症状が悪化しやすい時間帯や状況

喘息の症状は一日中同じわけではありません。特定の時間帯や状況で悪化する傾向があります。

これらを把握しておくことは、ご自身の喘息を管理するうえで役立ちます。

- 夜間から早朝にかけて

- 季節の変わり目(特に秋)

- 風邪やインフルエンザなどの感染症にかかったとき

- 天候の変化(台風や急な冷え込み)

喘息の主な原因はアレルギー?アトピー型と非アトピー型

気管支喘息は、その発症要因によって大きく二つのタイプに分類できます。「アトピー型喘息」と「非アトピー型喘息」です。

ご自身の喘息がどちらのタイプかを知ることは、適切な治療と対策の第一歩となります。

アレルギーが関与する「アトピー型喘息」

アトピー型喘息はダニ、ハウスダスト、花粉、ペットの毛、カビといった特定のアレルギー原因物質(アレルゲン)を吸い込むことで気道にアレルギー反応が起こり、喘息発作が誘発されるタイプです。

患者様自身やご家族にアトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、結膜炎などのアレルギー疾患がある場合が多いのが特徴です。

特に小児喘息の約9割がこのアトピー型に該当すると言われています。

アレルギー以外の要因で起こる「非アトピー型喘息」

一方、非アトピー型喘息はアレルギー検査をしても原因となるアレルゲンが特定できないタイプです。

アレルギー反応以外のさまざまな要因が刺激となって発作を引き起こします。成人になってから発症する喘息に多く見られます。

アトピー型と非アトピー型の比較

| 項目 | アトピー型喘息 | 非アトピー型喘息 |

|---|---|---|

| 主な原因 | アレルゲン(ダニ、花粉など) | アレルギー以外の刺激 |

| 好発年齢 | 小児期 | 成人期 |

| 合併症 | アレルギー性鼻炎、アトピー性皮膚炎など | 副鼻腔炎など |

子どもと大人で異なる喘息のタイプ

子どもの頃に発症する喘息の多くはアトピー型であり、成長とともに症状が改善する(寛解する)ケースも少なくありません。

しかし、成人になってから初めて喘息を発症する場合では非アトピー型が多く、風邪やストレス、過労などがきっかけとなることがあります。

また、小児期に寛解した喘息が成人になってから再発することもあります。

アトピー型喘息の仕組み アレルギー反応の流れ

アトピー型喘息は、なぜ特定のアレルゲンを吸い込むと発作が起こるのでしょうか。

そこには体内の免疫システムが関わる一連の反応があります。この流れを理解することで、アレルゲン対策の重要性がより深く分かります。

アレルゲンの侵入とIgE抗体の生成

アトピー素因を持つ人の体内にアレルゲンが侵入すると、免疫システムがこれを「異物」と認識します。

この異物に対抗するために、「IgE抗体」という特殊なタンパク質を大量に作り出します。このIgE抗体は、アレルゲンと結合する性質を持っています。

肥満細胞からの化学伝達物質の放出

生成されたIgE抗体は気道の粘膜などにある「肥満細胞(マスト細胞)」の表面に付着して、アレルゲンが再び侵入してくるのを待ち構えています。

そして再び同じアレルゲンが体内に侵入し、肥満細胞上のIgE抗体と結合すると、それをスイッチとして肥満細胞からヒスタミンやロイコトリエンなどの化学伝達物質が一気に放出されます。

アレルギー反応の段階

| 段階 | 体内で起こっていること |

|---|---|

| 第1段階(感作) | アレルゲンが体内に侵入し、IgE抗体が作られる |

| 第2段階(反応) | 再度アレルゲンが侵入、IgE抗体と結合して化学伝達物質が放出される |

気道の炎症と過敏性の亢進

放出された化学伝達物質は気道のさまざまな細胞を刺激します。この刺激により、気道の平滑筋が収縮して気管支が狭くなり、粘膜がむくみ、痰の分泌が増加します。これが喘息発作の直接的な原因です。

この一連の反応が繰り返されることで気道の炎症は慢性化し、気道過敏性がますます高まるという悪循環に陥ります。

喘息発作が起こるまで

アレルゲンの吸入から喘息発作までの一連の流れは、まず即時相反応として現れます。これはアレルゲンを吸入後数分から数十分で起こる反応で、主に気管支の収縮による息苦しさが特徴です。

その後、数時間経ってから遅発相反応が起こることがあります。こちらは気道の炎症が主体で、咳や痰、気道の腫れが長時間続く原因となります。

アトピー型喘息を引き起こす主なアレルゲン

アトピー型喘息の対策を行うためには、まず原因となるアレルゲンを知ることが大切です。アレルゲンは私たちの身の回りのさまざまな場所に存在しています。

吸入性アレルゲン(ハウスダスト・ダニなど)

呼吸によって体内に取り込まれるアレルゲンを吸入性アレルゲンと呼びます。

これらは一年中存在する「通年性アレルゲン」と、特定の季節に増える「季節性アレルゲン」に分けられます。

代表的な吸入性アレルゲン

| 分類 | アレルゲンの種類 | 主な生息・飛散場所 |

|---|---|---|

| 通年性 | ダニ(死骸やフン)、ハウスダスト | 寝具、カーペット、布製ソファ |

| 通年性 | ペットの毛・フケ、昆虫(ゴキブリなど) | 室内全般 |

| 季節性 | 花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど) | 屋外 |

| 季節性 | カビ(アルテルナリア、アスペルギルスなど) | 湿気の多い場所(浴室、エアコン内部) |

食物アレルゲンと喘息の関係

特定の食物を食べた後に喘息発作が起こることもあります。これは食物アレルギーによる反応の一つです。

また、花粉症の人が特定の果物や野菜を食べると口の中にかゆみなどを感じる「口腔アレルギー症候群(OAS)」があり、まれに喘息症状を誘発することがあります。

その他のアレルゲン(カビ・ペットの毛など)

ダニや花粉以外にも注意すべきアレルゲンは多くあります。特に犬や猫などのペットの毛やフケ、唾液は強力なアレルゲンになり得ます。

また、浴室やキッチン、エアコン内部などで発生するカビの胞子も、吸い込むことで喘息を悪化させる原因となります。

日常生活でできるアレルゲン対策

アトピー型喘息の管理において、薬物療法と並行してアレルゲンの除去・回避を行う環境整備は非常に重要です。

原因となるアレルゲンを身の回りから減らすことで、症状の改善や発作の予防につながります。

こまめな掃除と寝具の管理

最も重要なアレルゲンであるダニとハウスダストは室内に蓄積しやすいです。

特に人が多くの時間を過ごす寝室の環境を整えることが大切です。

アレルゲン対策のポイント(掃除)

| 場所 | 対策方法 | 頻度の目安 |

|---|---|---|

| 室内全体 | 週に2回以上、掃除機をかける(1平方メートルあたり20秒以上)。 | 週2回以上 |

| 寝具 | 布団に掃除機をかける。防ダニ仕様のカバーを使用する。 | 週1〜2回 |

| 布製品 | カーテンやぬいぐるみは定期的に洗濯する。 | 月1回程度 |

適切な湿度と換気の維持

ダニやカビは高温多湿の環境を好みます。室内の湿度を50%前後に保ち、結露を防ぐことが繁殖を抑える鍵です。

1日に1〜2回、窓を開けて空気を入れ替え、室内の空気を清浄に保ちましょう。空気清浄機の使用も空気中のアレルゲンを除去するのに有効です。

外出時の注意点と帰宅後のケア

花粉や黄砂が飛散する季節には外出時の対策も必要です。これらの対策により、室内にアレルゲンを持ち込むのを最小限に抑えます。

- マスクやメガネを着用する

- 花粉が付着しにくい素材の衣服を選ぶ

- 帰宅時は玄関前で衣服や髪についた花粉を払い落とす

- 帰宅後はすぐにうがい、洗顔、可能であればシャワーを浴びる

呼吸器内科で受けることができる検査と診断

「もしかして喘息かもしれない」と感じたら、まずは呼吸器内科を受診してください。専門医による正確な診断が、適切な治療への第一歩です。

問診やさまざまな検査を通じて、症状の原因を特定します。

問診と聴診の重要性

診断において、医師が患者様から症状について詳しく話を聞く「問診」は非常に重要です。「いつから、どんな症状が、どのような時に起こるか」などを詳しくお伝えください。

その後、医師が聴診器を胸にあてて呼吸音を確認する「聴診」を行います。喘息に特徴的な「ゼーゼー」という喘鳴が聞こえるかどうかを確認します。

アレルギーの原因を特定する検査

アトピー型喘息が疑われる場合、原因アレルゲンを特定するための検査を行います。

これにより、より効果的なアレルゲン対策を立てることができます。

主なアレルギー検査

| 検査名 | 検査内容 | 分かること |

|---|---|---|

| 血液検査(特異的IgE抗体検査) | 採血を行い、特定のアレルゲンに対するIgE抗体の量を測定する | どのアレルゲンに反応しやすいか |

| 皮膚プリックテスト | アレルゲン液を皮膚に一滴垂らし、専用の針で軽く傷をつけて反応を見る | 即時型アレルギー反応の有無 |

気道の状態を調べる呼吸機能検査

喘息の診断や重症度の評価、治療効果の判定のために、呼吸機能検査(スパイロメトリー)を行います。

この検査では、最大限に息を吸い込んだ状態からどれだけ強く速く息を吐き出せるかを測定し、気道が狭くなっていないかを評価します。

また、吐いた息に含まれる一酸化窒素の濃度(FeNO)を測定する検査もあり、気道のアレルギー性炎症の程度を客観的に評価できます。

アトピー型喘息の治療法

気管支喘息の治療目標は、発作のない健康な人と変わらない日常生活を送ることです。そのためには症状がないときでも継続的に治療を行い、気道の炎症をコントロールすることが重要です。

治療薬は大きく分けて2種類あります。

症状を抑える長期管理薬(コントローラー)

長期管理薬は喘息の根本原因である気道の炎症を抑え、発作を予防するための薬です。毎日規則正しく使用することが大切で、症状がなくても自己判断で中断してはいけません。

主に吸入ステロイド薬が中心となります。

発作時に使う発作治療薬(リリーバー)

発作治療薬は喘息発作が起きてしまったときに、狭くなった気管支を速やかに広げて呼吸を楽にするための薬です。即効性がありますが、気道の炎症を抑える効果はありません。

この薬の使用頻度が多い場合は、喘息のコントロールが不十分であるサインです。

長期管理薬と発作治療薬

| 薬の種類 | 主な役割 | 代表的な薬剤 |

|---|---|---|

| 長期管理薬(コントローラー) | 気道の炎症を抑え、発作を予防する | 吸入ステロイド薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬 |

| 発作治療薬(リリーバー) | 発作時に気管支を広げ、症状を和らげる | 短時間作用性β2刺激薬 |

アレルゲン免疫療法という選択肢

アレルゲン免疫療法はアレルギーの原因となっているアレルゲンを少量から投与し、体を徐々に慣らしていくことでアレルギー症状を和らげたり、根本的な体質改善を目指したりする治療法です。

ダニやスギ花粉が原因のアトピー型喘息で、条件が合う患者様には有効な選択肢となります。

治療には長期間を要しますが、喘息症状の改善や治療薬の減量が期待できます。

治療目標と自己管理の大切さ

喘息治療は医師と患者様が協力して進めることが重要です。

日々の症状や体調の変化を記録する「喘息日記」や、呼吸機能の目安となるピークフロー値を測定し記録することは、ご自身の状態を客観的に把握し、医師が治療方針を決定する上で大変役立ちます。

- 喘息症状がなく、夜間もぐっすり眠れる

- 日中の活動や運動が制限されない

- 呼吸機能が正常に保たれている

- 発作治療薬の使用がほとんどない

気管支喘息に関するよくある質問

最後に、気管支喘息に関して患者様からよく寄せられる質問にお答えします。

- Q喘息は遺伝しますか?

- A

喘息そのものが直接遺伝するわけではありません。しかし、アレルギー反応を起こしやすい体質(アトピー素因)は遺伝する傾向があります。

そのため、ご両親や兄弟にアレルギー疾患(喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎など)がある場合、お子さんが喘息を発症する可能性は高くなると考えられています。

- Q風邪と喘息の咳はどう違いますか?

- A

風邪の咳は通常1〜2週間で治まりますが、喘息の咳は数週間以上続くことがあります。

また、喘息の咳は夜間や早朝に悪化する、特定の刺激(冷たい空気、会話、運動など)で誘発される、「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴を伴う、といった特徴があります。

咳が長引く場合は単なる風邪と自己判断せず、受診をお勧めします。

- Q運動はしても大丈夫ですか?

- A

喘息のコントロールが良好であれば、運動を制限する必要はありません。むしろ、適度な運動は心肺機能を高め、体力向上につながるため推奨されます。

ただし、運動によって発作が誘発される「運動誘発喘息」もあるため、運動前にウォーミングアップを十分に行い、必要であれば医師の指示に従って発作予防の薬を使用することが大切です。

- Q喘息は完治しますか?

- A

小児喘息の場合、成長とともに気管支が太くなり、症状が出なくなる(寛解する)ケースは多くあります。

しかし、気道の過敏性という体質自体が完全になくなるわけではないため、成人になってから再発することもあります。

成人の喘息では「完治」は難しいことが多いですが、適切な治療を継続することで症状をコントロールし、健康な人と変わらない生活を送ることが可能です。

以上

参考にした論文

OETTGEN, Hans C., et al. IgE in asthma and atopy: cellular and molecular connections. The Journal of clinical investigation, 1999, 104.7: 829-835.

KAWAKAMI, Toshiaki, et al. Immunoglobulin E-dependent activation of immune cells in rhinovirus-induced asthma exacerbation. Frontiers in allergy, 2022, 3: 835748.

TOYOTA, Hikaru, et al. Comprehensive analysis of allergen-specific IgE in COPD: mite-specific IgE specifically related to the diagnosis of asthma-COPD overlap. Allergy, Asthma & Clinical Immunology, 2021, 17.1: 13.

MITSUNOBU, Fumihiro, et al. IgE-mediated and age-related bronchial hyperresponsiveness in patients with asthma. relationship to family history of the disease. Age and ageing, 2000, 29.3: 215-220.

SAWAGUCHI, Minoru, et al. Role of mast cells and basophils in IgE responses and in allergic airway hyperresponsiveness. The Journal of Immunology, 2012, 188.4: 1809-1818.

FURUE, Masutaka, et al. Atopic dermatitis: immune deviation, barrier dysfunction, IgE autoreactivity and new therapies. Allergology international, 2017, 66.3: 398-403.

KAWAKAMI, Toshiaki; KASHIWAKURA, Jun-ichi; KAWAKAMI, Yuko. Histamine-releasing factor and immunoglobulins in asthma and allergy. Allergy, Asthma & Immunology Research, 2014, 6.1: 6-12.

MIZUTANI, Nobuaki; NABE, Takeshi; YOSHINO, Shin. IgE/antigen‐mediated enhancement of IgE production is a mechanism underlying the exacerbation of airway inflammation and remodelling in mice. Immunology, 2015, 144.1: 107-115.

YAMAMOTO-HANADA, Kiwako, et al. Allergy and immunology in young children of Japan: the JECS cohort. World Allergy Organization Journal, 2020, 13.11: 100479.

NAWATA, Y., et al. Anti-IgE autoantibody in patients with bronchial asthma. Clinical and experimental immunology, 1984, 58.2: 348.

ASANO, Koichiro, et al. Diversities of allergic pathologies and their modifiers: Report from the second DGAKI-JSA meeting. Allergology International, 2022, 71.3: 310-317.