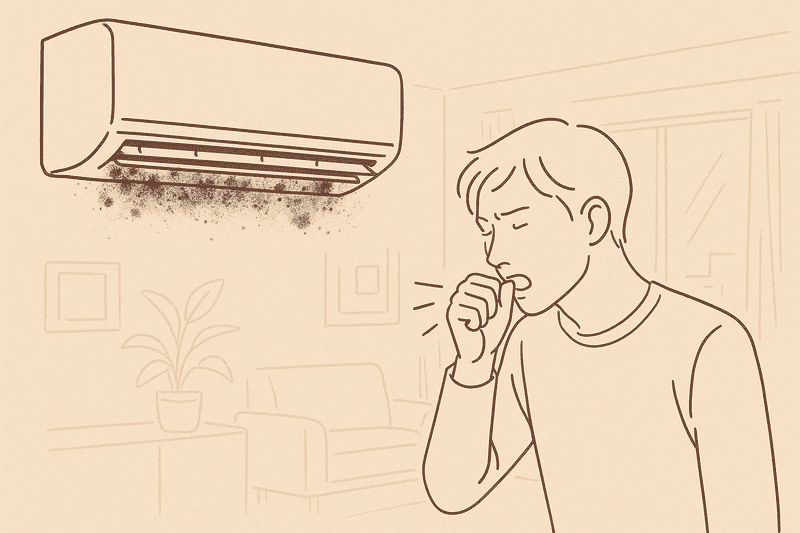

エアコンをつけた途端に咳き込む、一度出るとなかなか止まらない。その症状、もしかするとエアコン内部で繁殖したカビが原因かもしれません。

特に夏場、久しぶりに冷房を使った時に症状が出る方は注意が必要です。「エアコン カビ 咳」や「エアコン つけると咳が出る」といった悩みは、多くの方が経験しています。

この記事では、呼吸器内科の視点から、エアコンで咳が出る主な原因、特にカビとの関係、ご自身でできる掃除方法、そして咳が続く場合の適切な対処法や医療機関を受診する目安について詳しく解説します。

エアコンをつけると咳が出る主な原因

エアコンのスイッチを入れた途端に始まる咳。その原因は一つではありません。

冷たい空気や乾燥が刺激になることもありますが、多くの場合、エアコン内部から排出される目に見えない物質が気道を刺激しています。

エアコン内部のカビ(アスペルギルスなど)

最も注意したい原因がカビです。エアコン内部は湿気がこもりやすく、カビ(特にアスペルギルスなどの真菌)の温床になりがちです。

運転を開始すると、これらのカビの胞子が空気中に一気に放出され、それを吸い込むことでアレルギー反応が起こり、咳が出ます。これは「エアコン カビ 咳」の典型的な状態です。

エアコン内部に潜む主なカビ

| カビの種類(例) | 特徴 |

|---|---|

| アスペルギルス | アレルギー性呼吸器疾患の原因となる代表的なカビ。喘息の悪化にも関与します。 |

| トリコスポロン | 夏型過敏性肺炎の主要な原因抗原(アレルゲン)となります。 |

| クラドスポリウム(黒カビ) | 浴室や窓際などにも多く見られますが、エアコン内部でも繁殖します。 |

ハウスダストやホコリの飛散

エアコンのフィルターや内部には、カビだけでなく、ハウスダスト、ダニの死骸やフン、ペットの毛、花粉なども蓄積します。これらも強力なアレルゲンです。

エアコンの風に乗って室内に撒き散らされ、アレルギー反応として咳やくしゃみを引き起こします。

冷風による気管支への刺激

アレルギー体質でない方でも、冷たい空気が直接気道に当たると、その刺激で気管支が収縮し、咳(寒冷刺激による咳)が出ることがあります。

特に、もともと気道が過敏な方や、「エアコン カビ 喘息」のように喘息の素因がある方は、症状が出やすい傾向があります。

咳を引き起こす原因別の特徴

| 主な原因 | 咳の特徴(傾向) |

|---|---|

| カビ・ハウスダスト | エアコン稼働直後に強く出る。乾いた咳(コンコン)が多い。アレルギー症状(鼻水、目のかゆみ)を伴うことも。 |

| 冷風・乾燥 | 風が体に当たると出やすい。室温が下がりすぎたり、乾燥したりすると悪化する。 |

室内の乾燥

冷房や暖房(特に冬場)を長時間使用すると、室内の空気は乾燥します。空気が乾燥すると、喉や気管支の粘膜も乾燥し、バリア機能が低下します。

このことにより、わずかな刺激にも敏感に反応し、咳が出やすくなります。

エアコン内部でカビが繁殖しやすい理由

なぜエアコンの内部は、あれほどまでにカビの温床となってしまうのでしょうか。そこにはカビが好む条件が揃っているからです。

冷却運転による結露

冷房運転時、エアコン内部の熱交換器(アルミフィン)は非常に冷たくなります。室内の暖かい空気がここで冷やされる際、空気中の水分が結露し、水滴となります。

この水分がカビの繁殖に欠かせない「湿度」を供給します。

ホコリや汚れの蓄積

室内の空気には、目に見えないホコリ、皮脂、キッチンの油煙などが含まれています。これらがエアコン内部に吸い込まれ、結露水と混ざり合うと、カビにとって格好の「栄養源」となります。

カビが好む3つの条件

- 高い湿度(結露水)

- 適度な温度(特に20〜30℃)

- 栄養源(ホコリ、汚れ)

高い湿度と適度な温度

カビは一般的に湿度70%以上、温度20〜30℃で最も活発に繁殖します。冷房を停止した後、エアコン内部はしばらくの間、結露水が残ったまま室温に戻っていきます。

この状態が、まさにカビにとって最も居心地の良い環境を提供するのです。

フィルターの目詰まり

フィルターがホコリで目詰まりすると、空気の通りが悪くなります。その結果、内部の湿気がうまく排出されず、カビがさらに繁殖しやすい環境を助長してしまいます。

カビが引き起こす健康被害と咳の症状

「エアコンのカビくらい」と軽く考えてはいけません。カビの胞子を吸い込み続けると、咳だけでなく、さまざまな呼吸器疾患の原因となります。

過敏性肺炎(夏型過敏性肺炎)

特に注意が必要なのが「夏型過敏性肺炎」です。これは、主にトリコスポロンという種類のカビの胞子を繰り返し吸い込むことで発症するアレルギー性の肺炎です。

エアコンを使い始める6月〜7月頃から咳が出始め、秋になってエアコンを使わなくなると症状が改善するのが特徴です。

気管支喘息の悪化

もともと気管支喘息(ぜんそく)をお持ちの方にとって、カビは症状を悪化させる重大な要因です。「エアコン カビ 喘息」で悩む方は多く、カビの胞子が気道を刺激し、咳の発作や息苦しさを引き起こします。

また、これまで喘息でなかった方が、カビをきっかけに喘息を発症することもあります。

カビが関与する主な呼吸器疾患

| 疾患名 | 主な症状 |

|---|---|

| 夏型過敏性肺炎 | 乾いた咳、息切れ、発熱(風邪と間違えやすい) |

| 気管支喘息 | ゼーゼー・ヒューヒュー(喘鳴)、咳発作、息苦しさ |

| アレルギー性鼻炎 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ |

| ABPA | 喘息の悪化、痰(たん)、発熱、胸の痛み |

アレルギー性鼻炎

咳だけでなく、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど、花粉症に似た症状が出る場合、カビによるアレルギー性鼻炎の可能性があります。これらの症状が咳と同時に現れることも少なくありません。

アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)

これは、アスペルギルスというカビが気管支内で定着・増殖し、それに対するアレルギー反応が起こる病気です。主に喘息患者さんに合併し、喘息症状の悪化、痰の増加、発熱などを引き起こします。

診断と治療が遅れると、肺の機能が低下することもあるため注意が必要です。

自分でできるエアコン掃除の基本

カビによる咳を防ぐには、まずエアコンを清潔に保つことが第一です。ご家庭でもできる基本的な掃除方法を紹介します。

フィルターの定期的な清掃

最も簡単で効果的なのがフィルター掃除です。フィルターは、室内のホコリがエアコン内部に入るのを防ぐ重要な役割を担っています。

2週間に1回程度を目安に、掃除機でホコリを吸い取るか、水洗い(その後しっかり乾かす)を行ってください。

吹き出し口(ルーバー)の拭き掃除

咳の原因となるカビは、風を送り出す吹き出し口(ルーバー)にも付着しています。柔らかい布を水や中性洗剤を薄めたお湯で湿らせ、固く絞ってから丁寧に拭き取ります。

奥に見える黒い点々がカビです。

エアコン上部のホコリ取り

意外と見落としがちなのが、エアコン本体の上部です。ここに溜まったホコリも、運転時に吸い込まれて内部の汚れの原因となります。ハンディモップなどで定期的にホコリを取り除きましょう。

自分で掃除できる範囲と道具

| 掃除場所 | 掃除方法 | 必要な道具(例) |

|---|---|---|

| フィルター | ホコリを吸い取る、または水洗い | 掃除機、中性洗剤、スポンジ |

| 吹き出し口(ルーバー) | 固く絞った雑巾で拭く | 雑巾、中性洗剤、ゴム手袋 |

| 本体カバー・上部 | ホコリを取り、拭き掃除 | ハンディモップ、雑巾 |

掃除の頻度と注意点

フィルター掃除は2週間に1回、吹き出し口や本体の掃除は月に1回程度が目安です。ただし、リビングなど使用頻度の高い場所では、もう少し頻繁に行うと良いでしょう。

掃除の際は、以下の点に注意してください。

エアコン掃除の注意点

- 必ず電源プラグを抜いてから行う。

- 内部の電子部品に水がかからないよう注意する。

- 内部の熱交換器(フィン)はデリケートなため、無理に触らない。

専門業者によるエアコンクリーニングが必要な場合

自分で掃除できる範囲は限られています。カビの発生源である内部の熱交換器や送風ファンは、専門的な技術がないと安全に清掃できません。

掃除してもカビ臭さが取れない

フィルターや吹き出し口をきれいにしても、エアコンをつけた時のカビ臭いニオイが消えない場合、内部の奥深くまでカビが繁殖しているサインです。

「エアコン つけると咳が出る」症状が続く場合も同様です。

吹き出し口の奥に黒い点々が見える

ライトを当てて吹き出し口の奥を覗き込み、送風ファン(風を送り出す筒状の部品)に黒い点々(カビ)がびっしり付着しているのが見えたら、専門業者による分解洗浄が必要です。

業者クリーニングを検討するサイン

| サイン | 理由 |

|---|---|

| カビ臭さが取れない | 内部の熱交換器やドレンパンにカビが定着している可能性が高い。 |

| 送風ファンに黒い点々 | カビの胞子を室内に撒き散らしている状態。 |

| 水漏れがする | 内部の汚れが結露水の通り道(ドレンパン)を塞いでいる可能性がある。 |

咳やアレルギー症状が改善しない

エアコンの掃除をしたにもかかわらず、咳、くしゃみ、鼻水などの症状が改善しない場合、自分で取り除けないほどのカビやアレルゲンが残っていると考えられます。

健康を守るためにも、プロの力を借りることを検討してください。

クリーニングの適切な時期

エアコンクリーニングは、本格的に使い始める前の春(4月〜5月)や、冷房シーズンが終わった秋(10月〜11月)がおすすめです。

夏場の繁忙期は予約が取りにくくなるため、早めに計画すると良いでしょう。

咳を悪化させないエアコンの使い方

掃除と合わせて、日々のエアコンの使い方を見直すことも、カビ対策や咳の予防につながります。

設定温度を適切に保つ

外気温との差が大きいと、体への負担となり咳を誘発しやすくなります。設定温度は26℃〜28℃程度を目安にし、冷やしすぎないことが大切です。冷えすぎは気管支を刺激します。

風向きを調整する(体に直接当てない)

冷たい風が体に直接当たると、気道を刺激して咳が出やすくなります。風向きは水平か上向きに設定し、風が部屋全体を循環するように工夫しましょう。

定期的な換気を行う

エアコン使用中も、室内の空気は汚れていきます。カビの胞子やハウスダストを室外に排出するため、1〜2時間に1回、5分程度窓を開けて換気を行うことが重要です。

咳が出にくいエアコン設定

| 項目 | 推奨設定・対策 | 理由 |

|---|---|---|

| 設定温度 | 26℃〜28℃(冷房時) | 外気温との差を小さくし、体の負担を減らす。 |

| 風向き | 水平または上向き | 冷風が直接気道に当たるのを防ぐ。 |

| 換気 | 1〜2時間に1回(5分程度) | 室内のアレルゲン濃度を下げる。 |

除湿(ドライ)機能の活用

湿度が高い日は、冷房と除湿(ドライ)機能をうまく使い分けることも有効です。ただし、除湿運転でも内部は結露するため、カビ対策は必要です。

また、冷房停止後に「内部クリーン運転」や「送風運転」を1〜2時間行い、内部を乾燥させることもカビ予防に効果的です。

咳が止まらない場合の対処法と医療機関の受診

エアコンの掃除や使い方を工夫しても咳が続く場合、単なるアレルギーではなく、他の呼吸器疾患が隠れている可能性もあります。

まずはエアコンの使用を止めてみる

「エアコンをつけると咳が出る」と感じたら、一度エアコンの使用を中止し、症状が改善するかどうか観察してください。

もし使用を止めると咳が明らかに減るようであれば、エアコン環境(カビやホコリ)が原因である可能性が非常に高いです。この場合は、徹底的なクリーニングが必要です。

部屋の換気と加湿

咳が出るときは、まず窓を開けて新鮮な空気に入れ替えましょう。

空気が乾燥していると感じる場合は、加湿器を使って湿度を50%〜60%程度に保つと、喉や気管支の粘膜が保護され、咳が和らぐことがあります。

呼吸器内科で相談すべき症状

エアコンの使用を止めても咳が2週間以上続く、または以下のような症状がある場合は、早めに呼吸器内科を受診してください。

医療機関の受診を推奨する症状

- 2週間以上、咳が続く

- 夜間や早朝に特に咳がひどくなる

- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音(喘鳴)がする

- 息苦しさや息切れを感じる

- 発熱や色のついた痰(たん)を伴う

クリニックで行う検査と治療

呼吸器内科では、咳の原因を特定するために、問診(特にエアコン使用との関連など生活環境)に加えて、必要な検査を行います。

原因が「エアコン カビ 喘息」のように喘息である場合や、過敏性肺炎が疑われる場合は、適切な治療が必要です。

呼吸器内科での主な検査

| 検査名 | 目的 |

|---|---|

| 胸部X線(レントゲン) | 肺炎や他の肺の病気がないかを確認します。 |

| 呼吸機能検査 | 息を吸ったり吐いたりして、喘息などによる気道の狭さ(空気の通りにくさ)を評価します。 |

| アレルギー検査(血液検査) | カビやハウスダストなど、何に対するアレルギーがあるかを調べます。 |

治療は、原因疾患によって異なります。喘息であれば吸入ステロイド薬などによる気道の炎症を抑える治療、夏型過敏性肺炎であれば原因(カビ)の回避が基本となり、症状に応じて薬剤を使用します。

咳が止まらない場合は放置せず、専門医に相談することが大切です。

よくある質問

- Qエアコンの暖房でも咳は出ますか?

- A

はい、出る可能性があります。暖房運転自体は結露を起こしにくいため、カビの繁殖は冷房時ほど活発ではありません。

しかし、夏場に繁殖したカビや蓄積したホコリは残っています。暖房の風でそれらが舞い上がり、吸い込むことで咳が出ることがあります。

また、暖房は空気を非常に乾燥させるため、その乾燥が喉を刺激して咳の原因になることも多いです。

- Q空気清浄機はカビ対策に有効ですか?

- A

一定の効果は期待できます。空気清浄機は、空気中に浮遊するカビの胞子やハウスダストを減少させます。

しかし、エアコン内部で発生・繁殖しているカビそのものを取り除くことはできません。エアコンの掃除と併用することで、よりクリーンな室内環境を保つ助けになります。

- Q赤ちゃんや子供への影響は?

- A

大人と同様、あるいはそれ以上に注意が必要です。

子供、特に乳幼児は気道が狭くデリケートなため、カビやハウスダストの影響を受けやすく、咳や喘息様症状(ゼーゼーする)を引き起こしやすいです。

お子さんがいるご家庭では、特にエアコンの清掃と室内の換気を徹底することが重要です。

- Q市販の掃除スプレーを使っても大丈夫ですか?

- A

使用には注意が必要です。市販のエアコン洗浄スプレーは、手軽ですが、汚れを完全に洗い流すのが難しく、残った洗剤成分や水分が新たなカビの原因になることもあります。

また、スプレーの薬剤がアレルギー体質の方には刺激となり、かえって咳を悪化させるケースも見られます。

ご自身の症状が気になる場合は、専門業者によるクリーニングを選択する方が安全です。