インフルエンザにかかったあと、熱などの急性症状が治まっても長く咳が続くことに悩む方が多いようです。

医療機関を受診しても「インフルエンザ後の咳が止まらない」と話す患者さんをしばしば見かけます。

こうした遷延性咳嗽は体力面だけでなく日常生活や仕事にも影響を及ぼすため、原因を理解して効果的な治療や予防に取り組むことが大切です。

この記事ではインフルエンザ後の遷延性咳嗽の背景、考えられる原因、治療法や生活上の注意点などを詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

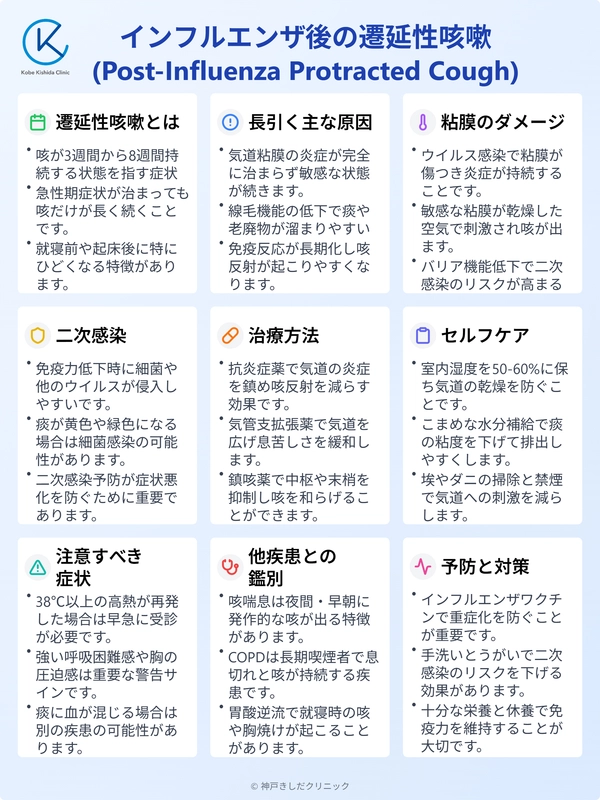

インフルエンザ後の遷延性咳嗽とは

インフルエンザを経験したあとに長引く咳について基本的な特徴や一般的な期間を知ると、症状にどう対処すべきかがわかってきます。

ここでは咳が続く状態がどのような状況で起こりやすいか、そしてインフルエンザ後に咳が止まらないケースの典型的な経過などを取り上げます。

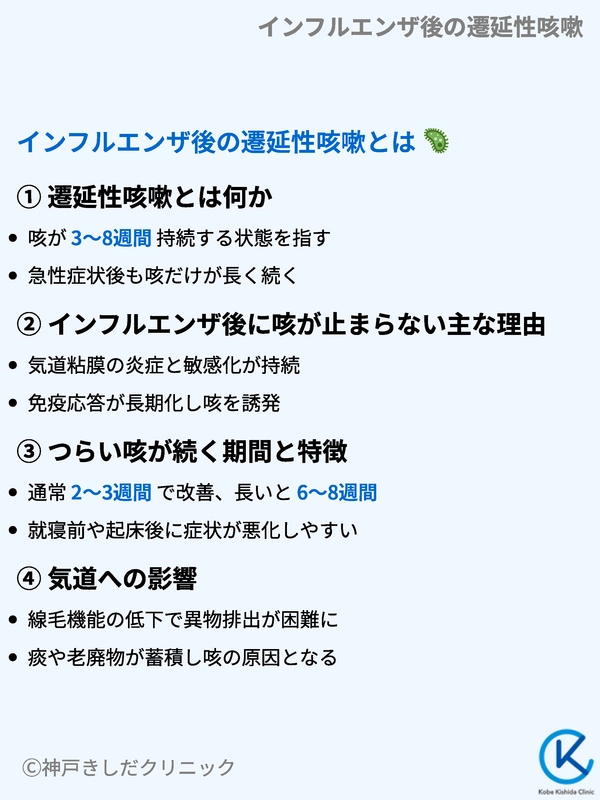

遷延性咳嗽とは何か

遷延性咳嗽とは、その名の通り咳が長く続いてしまう状態を指します。一般的には咳が約3週間以上続く場合を「遷延性咳嗽」と呼ぶことが多いですが、医学的には咳が3〜8週間持続する状態を『遷延性咳嗽』と定義します。

インフルエンザにかかると発熱や倦怠感など急性期の症状が通常1週間ほどで落ち着くのに対し、咳だけが何週間も断続的に続いてしまうことが少なくありません。

インフルエンザ後に咳が止まらない主な理由

インフルエンザ後に咳が長引く背景として、感染による気道のダメージが大きいことが挙げられます。

ウイルスに攻撃された気管支や肺の粘膜は炎症を起こし、敏感になった状態が続きます。そのため、刺激が少しでも加わると咳反射が過度に働いてしまい、なかなか咳が収まらないという形になりがちです。

また、ウイルス感染が回復したあとも体内の免疫応答がしばらく持続することが咳の長期化に影響すると考えられています。

つらい咳が続く期間と特徴

インフルエンザ後の咳は通常2〜3週間で改善しますが、場合によっては6〜8週間以上続くこともあります。

就寝前や起床後に特にひどくなることが多く、のどの違和感や痰が絡むような感覚を伴うことが少なくありません。

長期間にわたる咳は体力を消耗させるだけでなく、日中の集中力低下や睡眠障害も引き起こしがちです。

気道への影響

気管支粘膜がインフルエンザウイルスにさらされると、一時的に線毛機能が落ちてしまいます。

線毛機能とは、気道の内側にある細かい毛が異物や菌、ウイルスなどを外に運び出そうとする働きのことです。

この働きがうまく行われなくなると痰や老廃物がたまりやすくなり、結果として咳の原因になります。

インフルエンザ後に長引く咳の主な特徴

| 特徴 | 具体例 |

|---|---|

| 咳の持続期間 | 3週間~1カ月程度 |

| 咳のタイミング | 就寝前、起床直後、会話中 |

| 痰の存在 | 痰が絡む、または痰が少ないが刺激感が強いケースもある |

| 体への影響 | 疲労感の蓄積、睡眠の質の低下、集中力の低下など |

原因と背景

インフルエンザ後に咳が止まらない状態が続くのには気道だけではなくさまざまな要因が関与します。

ここでは粘膜のダメージや二次感染、さらにほかのウイルス性感染症との違いなどを掘り下げて考えてみましょう。

粘膜のダメージ

粘膜はウイルスに感染すると炎症を起こし、傷つきやすくなります。インフルエンザ後に咳が長引く方は、炎症がなかなか完全に治まらない状態が続いている場合が多いです。

粘膜がまだ敏感なうちに乾燥した空気を吸い込むと、すぐに刺激となり咳を誘発します。

二次感染

インフルエンザで免疫力が下がっているときに細菌やほかのウイルスが気道に侵入する可能性が高まります。

この二次感染が起きると症状がこじれやすく、咳がさらに長引いてしまうことがあります。

特にインフルエンザ後の体力低下や粘膜のバリア機能低下を考慮すると、二次感染予防は非常に重要です。

風邪とインフルエンザの相違点

一般的な風邪もウイルス感染によって起こりますが、インフルエンザとはウイルスの型が異なり、症状の重さも異なる傾向があります。

風邪で長引く咳もありますが、インフルエンザ後はより強い炎症や粘膜障害が残りやすいため、咳が続く期間も長くなることが少なくありません。

インフルエンザと風邪の主な違い

- 原因となるウイルスの種類が異なる

- 高熱や全身倦怠感の強さが大きい(インフルエンザの方が重い)

- 合併症として肺炎や気管支炎を起こしやすい

- 粘膜防御機能の低下がしばらく続く(インフルエンザ後の方が起きやすい)

免疫反応

インフルエンザ後の咳がなかなか治まらない背景には体の免疫反応が関与します。

ウイルス排除後もしばらく気道粘膜の炎症が続き、過敏になった気道ではわずかな刺激でも咳反射が起こりやすい状態になります。

このように免疫反応が長期化すると咳も長引きやすくなります。

インフルエンザ後の咳に影響を与える要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 粘膜の炎症 | 回復途中の粘膜が過度に刺激を受ける |

| 二次感染 | ほかの菌・ウイルスが付着して症状が悪化 |

| 免疫反応 | 過剰な免疫活動が続くことで咳が持続 |

| 身体の疲労 | 全身の回復が遅れると、咳の治癒も遅れやすい |

治療の考え方

インフルエンザ後に続く咳は、単に「インフルエンザがまだ治りきっていない」だけでは説明しきれない部分もあります。

医療機関を受診した際には咳の性質や痰の有無、併発症状などを詳細に伝えることが大切です。

ここでは主な治療手段とその選択肢について解説します。

抗炎症薬の活用

遷延性咳嗽が疑われる場合、内服薬や吸入薬などで気道の炎症を抑える方法があります。

気管支に生じた炎症反応が原因の場合、抗炎症作用をもつ薬を使うことで症状の改善が期待できるでしょう。

ただし、症状や体質によって薬の選択肢は異なるため、自己判断で薬を続けたり中断したりすることは避けてください。

気管支拡張薬

気管支が収縮して咳が誘発されている場合には気管支を拡げる薬剤を処方することがあります。

吸入型の気管支拡張薬を用いると直接的に気道へ作用しやすいため、咳が強いときに症状を緩和できる可能性があります。

主な治療薬の例

| 種類 | 作用の特徴 | 使用例 |

|---|---|---|

| 抗炎症薬(内服・吸入) | 気道の炎症を鎮め、咳反射を減らす | ステロイド系吸入薬、消炎鎮咳薬など |

| 気管支拡張薬 | 気管支を拡げ、息苦しさや咳の発作を緩和 | β2刺激薬(吸入) |

| 鎮咳薬 | 中枢あるいは末梢を抑制し、咳を和らげる | コデイン系、非麻薬性鎮咳薬など |

生活習慣の工夫

インフルエンザ後に咳が止まらない状態を改善するには投薬だけでなく日常生活に目を向けることも重要です。

乾燥を防ぐために加湿器を使ったり、水分補給を意識したりすると、気道の負担を軽減できます。

また、就寝時に枕の高さを調節して上半身をやや高くすると咳の頻度が軽減する場合もあります。

医療機関での治療

自己判断で市販薬を選ぶよりも、症状が長引いている場合には専門家の判断をあおぐ方が安心です。

気道の状態を評価し、必要に応じて検査を実施することで、異なる疾患の可能性を排除したり二次感染の有無を確認したりできます。

咳を抑えるためにできること

遷延性咳嗽は日々のケアによってある程度改善を目指せます。

ここでは自宅で実践できる具体的な対処法や環境調整のポイントを紹介します。

保湿と水分摂取

気道の保湿は炎症や刺激を和らげるのに役立ちます。室内が乾燥している場合は加湿器を使用し、湿度を50~60%程度に保つとよいでしょう。

また、こまめに水分補給を行うことで、痰の粘度を下げて排出しやすくすることが可能です。

保湿と水分摂取のポイント

- 冷たい飲み物より常温や温かい飲み物を意識

- 寝室の湿度チェックをこまめに行う

- 喉が渇く前に少しずつ飲む習慣をつける

部屋の環境

室内環境を整えることが咳の軽減に役立ちます。

埃やダニなどのアレルゲンが多いと気道を刺激しやすいので、こまめに掃除をして空気中の粒子を減らすことが大切です。

さらに、臭いの強い芳香剤やタバコの煙も気道への刺激となるため、できるだけ避けるようにしてください。

室内環境を整えるポイント

| 項目 | 具体的な方法 |

|---|---|

| 湿度管理 | 加湿器や洗濯物の室内干しで適度な湿度を保つ |

| ハウスダスト対策 | 床やカーペットの掃除、空気清浄機の活用 |

| タバコの煙対策 | 禁煙または分煙で受動喫煙を避ける |

| 強い香りの対策 | 芳香剤や消臭剤の使用を控えるか低刺激のものを選ぶ |

適度な休養

長引く咳があると、睡眠の質が落ちて疲れが抜けにくくなります。できるだけ早めに就寝し、身体が回復しやすい環境を整えることが大切です。

睡眠不足が続くと免疫力も低下し、咳を治しにくい状態に陥りやすいので、就寝前はスマートフォンやパソコン作業をできるだけ控え、リラックスして眠りにつけるように工夫しましょう。

市販薬の活用について

市販の鎮咳薬や咳止め飴なども一時的に咳を抑える手段にはなります。のど飴やトローチは喉をうるおす効果があり、舐めることで咳が和らぐ人もいます。

ただし、症状が長期化している場合は専門の医師の判断を優先することをおすすめします。

こんな症状があれば注意

インフルエンザ後の咳の多くは適切なケアや時間経過とともに少しずつ改善していきます。しかし、場合によってはより重い病気が隠れている可能性があります。

ここでは注意が必要な症状を挙げますので、自身の状態と照らし合わせてみてください。

発熱が再発した場合

インフルエンザが治ったと思っていたのに再び高熱が出る場合、細菌性肺炎や別のウイルス感染の併発が考えられます。

身体が弱っているときは新たな感染を引き起こしやすいので、高熱が再発した場合は迷わず医療機関へ行きましょう。

強い呼吸困難感

咳が続いているうちに胸の圧迫感や息苦しさが増してきた場合、気管支喘息や心不全などの可能性も否定できません。

呼吸困難感があると生活の質が大きく損なわれるだけでなく、放置すると状態が悪化しやすいので、早めの受診が不可欠となります。

受診を考えるべき呼吸症状

- 少し動いただけで息切れが著しい

- 寝ているときに息苦しさで目が覚める

- 咳き込むと胸が痛む、または押さえつけられる感じがある

痰の色が変化した場合

痰が緑色や黄色に濁ってきた場合、身体が感染症と戦っているサインであり、細菌性肺炎などを起こしている可能性があります。

ウイルス性の咳だけではなく細菌が混在すると治療法も変わってくるため、痰の色が普段と異なる場合は医師に相談しましょう。

食欲不振や倦怠感が続く場合

インフルエンザ後の体力消耗は大きいため、ある程度の食欲減退や疲労感はよくあります。

しかしそれが日常生活に支障をきたすほど長く続く場合は、別の疾患に発展している可能性もあります。

痩せてきたり、朝起きるのがつらいほどの倦怠感がずっと続くようなら医療機関を受診してください。

再受診を考える目安

| 症状の種類 | 注意ポイント |

|---|---|

| 再度の高熱 | 体温計で38℃を超える発熱が連日続く |

| 痰の性状 | 緑色や黄色の濃い痰が増える |

| 呼吸困難 | 安静にしていても息苦しさを感じる |

| 全身症状 | 強いだるさ・体重減少・立ちくらみなど |

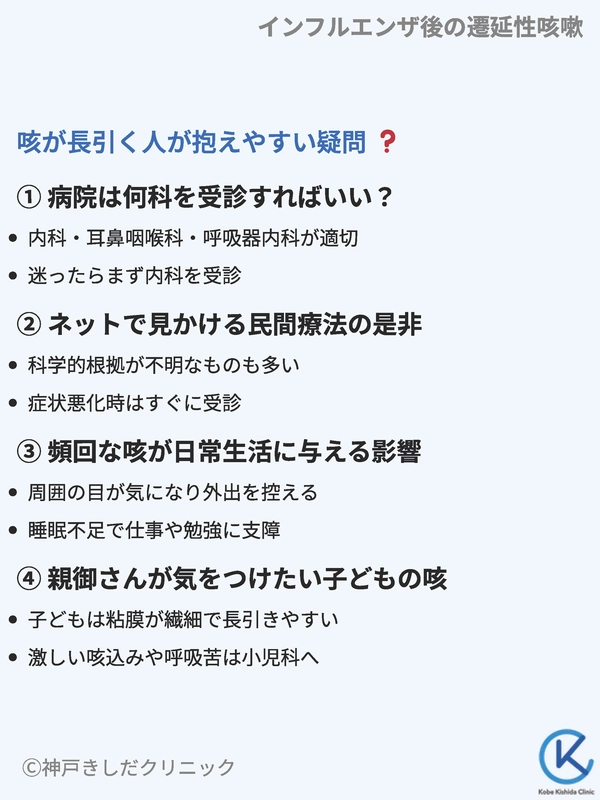

咳が長引く人が抱えやすい疑問

インフルエンザ後の咳がなかなか治まらないと、「どのタイミングで病院へ行くべきなのか」「どの診療科が適切か」など、さまざまな疑問がわいてくるでしょう。

ここではよくある質問を取り上げながら気をつけるポイントをまとめます。

病院は何科を受診すればいい?

基本的には内科や耳鼻咽喉科、呼吸器内科などで相談するとよいでしょう。咳が主訴の場合、内科や呼吸器内科で気管や肺の状態を詳しく診てもらうことができます。

のどの痛みや鼻水などが強ければ耳鼻咽喉科も選択肢のひとつです。

迷った場合はまず内科を受診し、必要があれば専門科へ紹介してもらう流れになります。

ネットで見かける民間療法の是非

「インフルエンザ後の咳が止まらない」というキーワードで検索すると、様々な方法がヒットします。

ハーブや漢方、食品を使った療法などが紹介されることもありますが、科学的根拠がはっきりしないものも多いです。

自己判断で試す際はリスクや体質との相性も考え、症状が悪化するようならすぐに受診した方が安全です。

民間療法を試す際のチェックポイント

| チェック項目 | 理由 |

|---|---|

| 使用方法が明確か | 用量や使用期間が曖昧だと効果が読みにくい |

| 副作用のリスクが説明されているか | アレルギーや悪化の可能性を知る必要がある |

| 公式情報や専門家の見解があるか | 信頼できる情報源の有無を確認する |

| 医師に相談したか | 併用が危険な医薬品もあるため注意が必要 |

頻回な咳が日常生活に与える影響

咳が続くと通勤や通学などで周囲の目が気になり、外出を控えたくなる方もいます。睡眠不足が仕事や勉強に影響し、ストレスを増幅させるケースもあるでしょう。

長期化するほど体力を消耗するため、早めの治療開始と周囲の協力体制が必要です。

親御さんが気をつけたい子どもの咳

子どもがインフルエンザにかかったあとは大人以上に粘膜が繊細な場合があるため、咳が長引きやすいです。

咳込みが激しくて眠れない様子が続いたり、呼吸が苦しそうだったりするなら小児科を受診診した方がよいでしょう。

食欲低下や発熱の再燃にも気を配り、少しでも異変を感じたら早めに医師に相談することが望ましいです。

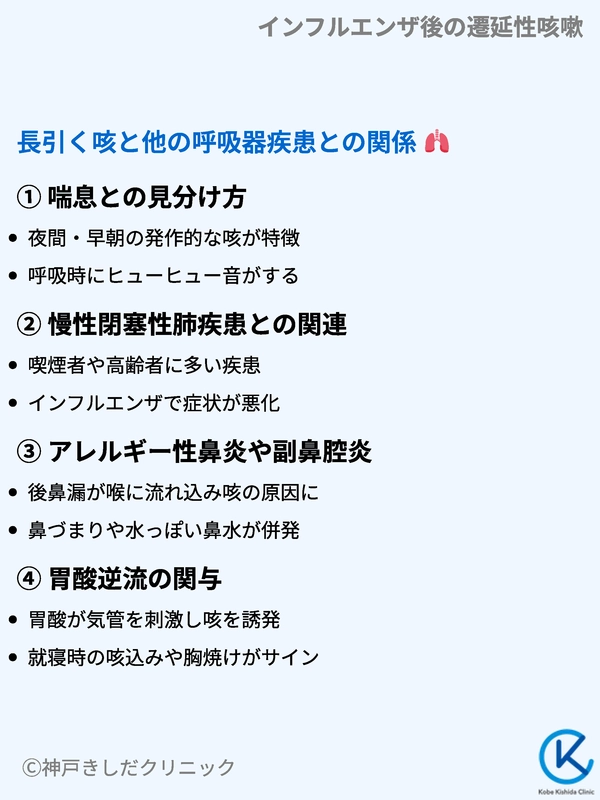

長引く咳と他の呼吸器疾患との関係

インフルエンザ後の咳だと思っていても、別の呼吸器疾患が隠れている場合があります。

早めに検査を受けることで不必要な苦痛を減らし、治療効果も上げやすくなります。

喘息との見分け方

咳喘息や気管支喘息との関連が心配されることがあります。喘息は気道の過敏性が高まり、発作的に咳や呼吸困難を起こすのが特徴です。

インフルエンザ後に咳が止まらない状態が長く続く場合や、夜間や早朝に咳込みが激しくなるようならば喘息の可能性を考慮してください。

インフルエンザ後の咳と喘息の比較

| 項目 | インフルエンザ後の咳 | 喘息 |

|---|---|---|

| 主な特徴 | 徐々に回復していく場合が多い | 発作的な咳や呼吸困難が起こる |

| 悪化のタイミング | 乾燥時期や疲労が重なったとき | 夜間・早朝に発作が起こりやすい |

| 症状持続期間 | 数週間~1カ月程度で軽快することが多い | 症状が繰り返し発生する |

慢性閉塞性肺疾患との関連

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は喫煙者や高齢者に多い疾患で、長期間にわたる咳や痰、息切れが特徴です。

インフルエンザをきっかけに症状が悪化することがありますが、もともとの肺機能が低下しているため回復に時間がかかることが少なくありません。

特に喫煙歴が長い方で咳が続くときは注意してください。

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎

鼻炎や副鼻腔炎があると、後鼻漏といって鼻汁が喉へ流れ込みやすく、咳の原因になる場合があります。

インフルエンザ後に咳が続くとき、鼻づまりや鼻水が同時にひどくなっている場合は、このようなアレルギー性の要素も疑う必要があります。

アレルギーが疑われるサイン

- 水っぽい鼻水が長く続く

- くしゃみが頻繁に出る

- 花粉の多い時期に症状がひどくなる

- 目のかゆみや涙目なども併発している

胃酸逆流の関与

胃酸が逆流し、のどや気管を刺激することで咳が出ることがあります。

インフルエンザ後に体調が落ちているときや、鎮痛解熱薬を長く使用して胃粘膜が弱っているときは、逆流性食道炎が起こりやすくなる場合があります。

就寝時に咳き込みやすい、胸焼けを感じる、口の中が酸っぱくなるなどの症状があるなら、胃酸逆流の可能性も考えてみてください。

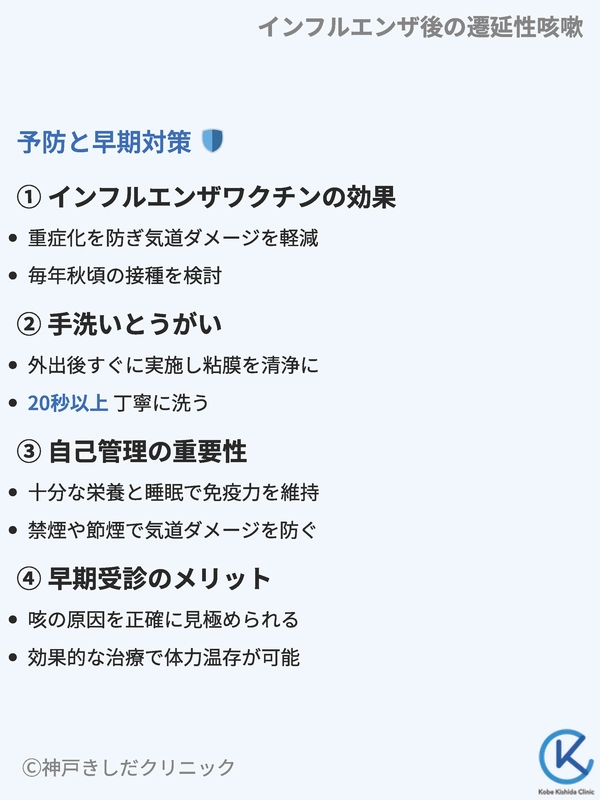

予防と早期対策

長引く咳に悩まないためにはインフルエンザそのものを予防するだけでなく、重症化しないように早めの対策を取ることがカギになります。

ここでは今後のインフルエンザシーズンを乗り切るための具体的な方法を紹介します。

インフルエンザワクチンの効果

インフルエンザワクチンは重症化を防ぐうえで大切です。

完全に感染を防げるわけではありませんが、罹患しても症状を軽くする効果が期待できます。結果として、気道へのダメージや咳の長期化を減らせる可能性があります。

毎年秋頃にはワクチン接種を検討し、早めに予防策を講じておくと安心です。

手洗いとうがい

インフルエンザだけでなく、さまざまなウイルス感染を防ぐために基本となるのが手洗いとうがいです。

外出先から帰宅したら、できるだけすぐに手を洗い、うがいを行って喉の粘膜を清浄に保ちましょう。この習慣が二次感染のリスクを下げる効果も期待できます。

手洗いのポイント

| 項目 | 方法 |

|---|---|

| 洗うタイミング | 外出後、食事前、トイレ後など |

| 洗い方のコツ | 石けんを泡立て、爪の間や手首も丁寧に洗う |

| 時間の目安 | 20秒以上洗い、流水でしっかりすすぐ |

自己管理の重要性

インフルエンザ後に咳が止まらない状態に陥らないためには疲労の蓄積を防ぐことや十分な栄養を摂ることが欠かせません。

暴飲暴食や睡眠不足は免疫力を低下させ、ウイルスや細菌への抵抗力が落ちてしまいます。

また、喫煙は気道へ直接ダメージを与えて咳を長引かせる要因のひとつとなるため、禁煙や節煙を心がけることも大切です。

早期受診のメリット

「インフルエンザ後だから大丈夫」と自己判断してしまい、必要な治療開始が遅れるケースが見られます。

体調不良が長く続くときや悪化傾向にあると感じたときには早めに受診することで咳の原因を正しく見極め、効果的な治療を受けることが可能です。

早期の対応が、体力の温存や合併症の予防にもつながります。

早期受診のタイミング

- インフルエンザの症状が治まらないまま2週間以上経過

- 日常的な行動に支障を来すほどの咳や息苦しさ

- 高熱・強い倦怠感がぶり返した場合

- 痰が血混じりになるなど異常が見られた場合

まとめと受診のポイント

インフルエンザ後の遷延性咳嗽は粘膜のダメージや免疫応答の持続など複数の要因が重なって起こる状態です。

咳が長引くと体力だけでなく、仕事や家事、学校生活などにも支障が出やすいです。気になる症状が続く場合は自己判断で放置せず医師に相談しましょう。

適切な治療と生活習慣の見直しを行うことで、インフルエンザ後に咳が止まらない状態を短くできる可能性があります。

以上

参考にした論文

MATSUMOTO, Hisako, et al. Risks and cough-aggravating factors in prolonged cough. Epidemiological observations from the Nagahama cohort study. Annals of the American Thoracic Society, 2017, 14.5: 698-705.

MOGHADAMI, Mohsen. A narrative review of influenza: a seasonal and pandemic disease. Iranian journal of medical sciences, 2017, 42.1: 2.

NISHIURA, Hiroshi; KAMIYA, Kazuko. Fever screening during the influenza (H1N1-2009) pandemic at Narita International Airport, Japan. BMC infectious diseases, 2011, 11: 1-11.

MIZUTA, Katsumi, et al. Seasonal patterns of respiratory syncytial virus, influenza A virus, human metapneumovirus, and parainfluenza virus type 3 infections on the basis of virus isolation data between 2004 and 2011 in Yamagata, Japan. Japanese journal of infectious diseases, 2013, 66.2: 140-145.

KOHNO, Shigeru, et al. Phase III randomized, double-blind study comparing single-dose intravenous peramivir with oral oseltamivir in patients with seasonal influenza virus infection. Antimicrobial agents and chemotherapy, 2011, 55.11: 5267-5276.

ONITSUKA, Hisamitsu, et al. Clinical manifestations of influenza a myocarditis during the influenza epidemic of winter 1998-1999. Journal of cardiology, 2001, 37.6: 315-324.

MATSUZAKI, Yoko, et al. Clinical features of influenza C virus infection in children. The Journal of infectious diseases, 2006, 193.9: 1229-1235.

UKIMURA, Akira, et al. Myocarditis associated with influenza A H1N1pdm2009. Influenza research and treatment, 2012, 2012.1: 351979.

KAJI, Masahide; WATANABE, Aya; AIZAWA, Hisamichi. Differences in clinical features between influenza A H1N1, A H3N2, and B in adult patients. Respirology, 2003, 8.2: 231-233.

IKEMATSU, Hideyuki, et al. The post‐infection outcomes of influenza and acute respiratory infection in patients above 50 years of age in Japan: an observational study. Influenza and Other Respiratory Viruses, 2012, 6.3: 211-217.