日常生活のなかで咳が続く状態は思った以上に不便で、仕事や学業、家事に大きな支障が出ることがあります。

熱がないのに咳だけが長引く場合や発熱を伴って咳が続く場合、それぞれで考えられる原因や受診のタイミングは異なります。

ここでは咳が続く原因として考えられる代表的な要因を5つにまとめ、熱の有無や日常生活との関わり方について解説します。

受診の目安やセルフケアのポイントを知っておくと早めの対応につながりやすくなります。ぜひ一読いただき、大切な健康管理にお役立てください。

咳が続く状態を理解するための基本知識

長引く咳にはさまざまな原因があります。

風邪程度の軽い症状から重篤な病気まで幅広いため、まずは咳のメカニズムや期間の目安を理解し、心配な症状の有無を見極めることが重要です。

咳とは何か

咳は気道を保護する反射として起こります。

気管や肺に異物が入り込んだり粘液が増えたりすると、それを排除しようとする身体の防御反応として咳が出ます。

外部からの刺激だけではなく、ウイルスや細菌に対する防衛機能のひとつでもあるため、単純に悪いものとは言い切れません。

とはいえ、咳が続くと睡眠不足や体力の消耗を招き、生活の質を下げる要因になりやすいです。

身体は咳を通して情報を発していると考え、必要に応じて医療機関の受診を検討するとよいでしょう。

咳が続く期間と定義

咳が続くときは、まずどれほどの期間にわたって咳が続いているかを振り返ってみてください。一般的には以下のように期間によって分類されます。

咳が続く期間に関する目安

| 分類 | 期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 急性咳嗽 | 3週間未満 | 一時的な風邪や軽度の感染症が主な原因 |

| 遷延性咳嗽 | 3週間以上8週間未満 | 風邪の後や気道の過敏性が残っているケースなど |

| 慢性咳嗽 | 8週間以上 | 気道の慢性疾患やアレルギー・生活習慣など幅広い |

このように3週間や8週間を目安にして咳の特徴を振り返ると自分の咳が急性か慢性かをある程度判断しやすくなります。

長く続くほど多様な原因が考えられ、場合によっては重大な疾患が隠れていることもあるため注意が必要です。

咳が続くときに着目するポイント

咳は身体からのサインですが、咳の種類によっても考えられる要因は異なります。

湿った痰が絡むか乾いた咳か、発熱を伴うか伴わないか、息苦しさや胸の痛みを覚えるかどうかなどをチェックしてみてください。

特に「熱がないのに咳が続く場合」と「発熱を伴う場合」とでは受診を急ぐ必要性が異なります。

咳の音や喀痰の色、症状がどのタイミングで強まるかといったことをメモしておくと、医師への相談時に具体的な情報を共有しやすくなります。

受診前にメモすると便利なポイント

- 咳の出やすい時間帯(起床直後・夜間・運動後など)

- 痰の有無や色、量

- 体温の変化(平熱との比較)

- 息苦しさや胸の痛み

- 鼻水や喉の痛みなど他の症状の有無

上記のように咳に付随する情報を記録すると受診時の診断がスムーズになる可能性があります。

医師は患者さんが感じている具体的な変化を聞くことで原因を絞り込みやすくなるためです。

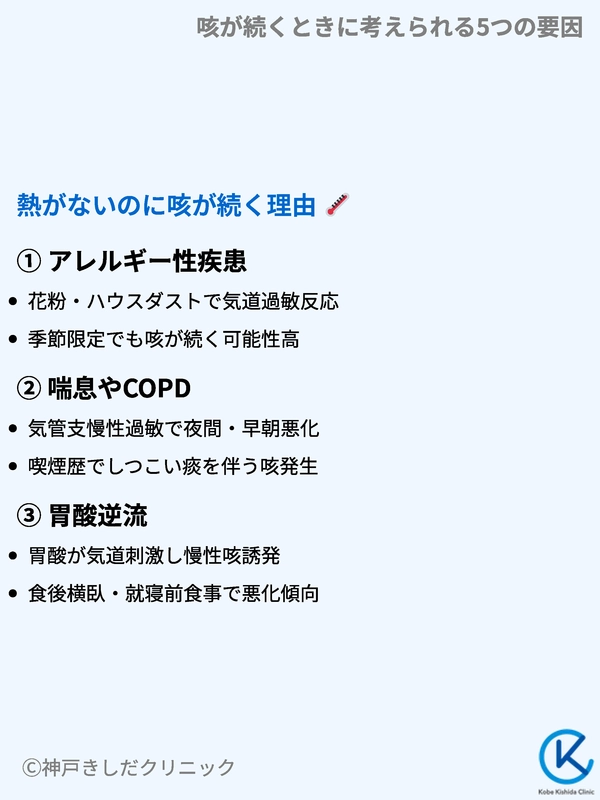

熱がないのに咳が続く理由

熱なしでも咳が続く場合は風邪などの典型的な感染症よりもアレルギーや気道の過敏性が疑われるケースもあります。

ここでは熱がない場合に着目されやすい要因をいくつか挙げ、どのような病態が考えられるか紹介します。

アレルギー性疾患

花粉症やハウスダストなどのアレルギーが原因となり、咳が続くことがあります。

喉や気道が花粉やホコリに対して過敏に反応し、くしゃみや鼻水だけではなく乾いた咳を引き起こすことが多いです。

熱がないのに咳が長引くため、「風邪ではないかもしれない」と感じる人もいるでしょう。

症状を悪化させるアレルギー原因物質の一例

| アレルギー原因物質 | 症状の特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 花粉 | くしゃみ・鼻水・目のかゆみ・咳 | 季節限定であっても咳が続く可能性あり |

| ハウスダスト | 鼻づまり・涙目・咳 | 通年で発症しやすく、掃除で軽減が期待できる |

| 動物の毛やフケ | くしゃみ・喉のイガイガ・咳 | ペットを飼育している家庭で要注意 |

アレルギー性の咳は抗ヒスタミン薬や生活環境の改善で症状が軽快することがあります。

熱がないのに咳だけが長引くときは、このようなアレルギーが絡んでいないかを一度確認してみるのも大切です。

喘息やCOPD

気管支が慢性的に過敏になっている場合、激しい運動や気候の変化、ホコリなどの刺激によって咳が出やすくなります。

喘息は子どもだけでなく大人にも起こる病気であり、夜間や早朝に咳がひどくなることが特徴的です。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)は長年の喫煙習慣などが原因で発症しやすく、痰を伴うしつこい咳を引き起こします。

これらは熱を伴わないことが多いため、慢性的な咳に悩んでいる方は一度検査を受けることも考慮すると安心です。

胃酸逆流

意外に思われるかもしれませんが、胃酸が逆流して気管や喉を刺激し咳が続く場合があります。

逆流性食道炎によって胸やけを感じるだけでなく、気道が胃酸による刺激を受けることで慢性の咳を誘発することがあります。

熱がないのに長期間咳が続く場合、胃酸逆流の可能性も視野に入れておくと早期発見につながるでしょう。

気道と食道の位置関係

| 器官 | 役割 | 逆流が起こるときの影響 |

|---|---|---|

| 食道 | 食物を胃に送り込む管 | 胃酸が逆流して食道や喉を刺激しやすい |

| 気管・気道 | 呼吸に伴う空気の通り道 | 胃酸が気道まで達すると咳や喘鳴を引き起こす |

飲酒や喫煙、肥満、食生活の乱れなどは逆流性食道炎を誘発しやすい要因です。

食後すぐに横になることを控えたり、就寝前の食事を控えたりする生活習慣の見直しも早めに試してみる価値があります。

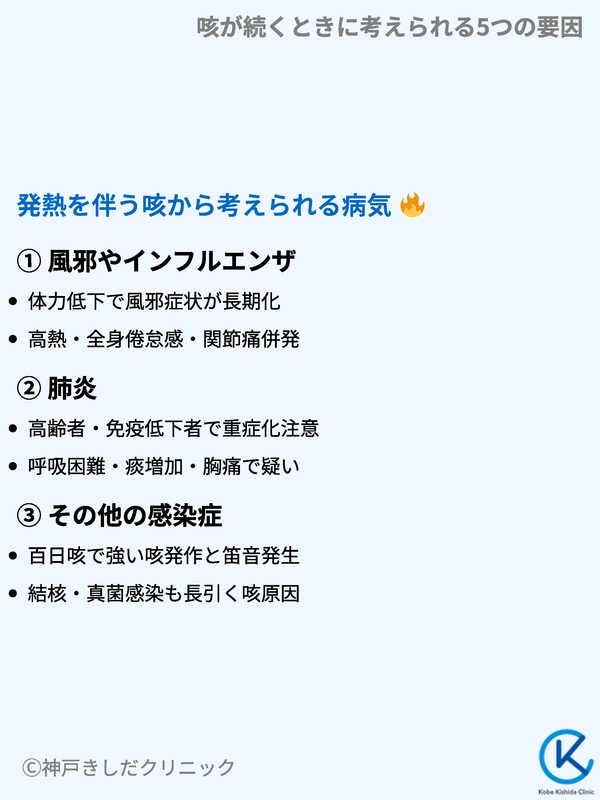

発熱を伴う咳から考えられる病気

熱を伴う咳は多くの場合感染症の影響を強く疑います。

風邪やインフルエンザ、肺炎などの可能性が高まるため、長引く場合は医療機関への相談を検討してください。

風邪やインフルエンザ

咳が続く原因として風邪はよく知られますが、単なる風邪でも体力が落ちると長引くケースがあります。

インフルエンザの場合は高熱が特徴ですが、人によっては軽度の発熱で済むこともあり、その後しばらく咳が収まらないことも珍しくありません。

熱と咳、全身倦怠感や関節の痛みが同時に表れたらインフルエンザの疑いを強く考えてみましょう。

肺炎

肺炎は肺の組織が炎症を起こす病気であり、高齢者や免疫力の低下している方はとくに注意が必要です。

発熱を伴う咳に加え、呼吸が苦しい・痰が増える・胸の痛みなどの症状がある場合は肺炎の可能性があります。

肺炎には細菌性、ウイルス性など多様なタイプがあります。

細菌性の場合は抗生物質が有効ですが、ウイルス性の場合は対症療法が中心になるなど治療方針も異なります。早めの受診が回復を早めるカギになります。

その他の感染症

百日咳やマイコプラズマ肺炎なども咳が続く感染症として挙げられます。

強い咳発作が特徴的で、吸うときに笛のような音がする場合は百日咳を疑うこともあります。

さらに結核や真菌による感染なども長引く咳の原因となるため、自己判断だけで放置すると症状が悪化する恐れがある点に注意が必要です。

発熱ありの咳で疑われる主な感染症

| 疾患名 | 主な症状 | 注意すべき点 |

|---|---|---|

| 風邪(急性上気道炎) | 発熱・喉の痛み・くしゃみ・咳 | 他の合併症が起こると長引きやすい |

| インフルエンザ | 高熱・全身倦怠感・関節痛・咳 | 感染力が高く集団感染を起こしやすい |

| 肺炎 | 発熱・湿った咳・呼吸困難・胸痛 | 高齢者・基礎疾患のある人は重症化注意 |

| 百日咳 | 激しい咳発作・吸気時の笛のような音 | 子どもだけでなく大人も要注意 |

| マイコプラズマ肺炎 | 発熱・空咳・倦怠感 | 若年層に多く集団生活で流行 |

熱があるときは体力の消耗が激しくなるため充分な水分補給と栄養摂取を心がけましょう。

また、周囲への感染を防ぐためにも早めに医療機関へ相談すると安心です。

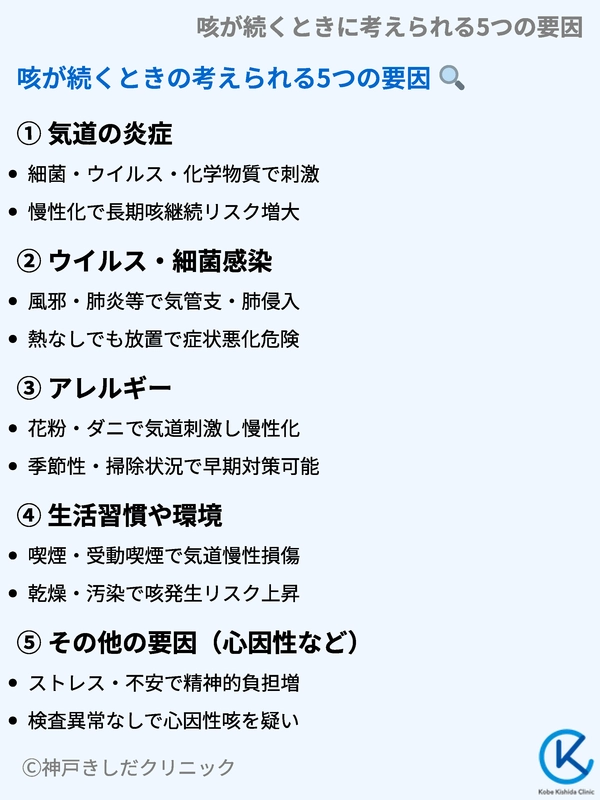

咳が続くときの考えられる5つの要因

咳が続くときに注目したい要因として、気道の炎症や感染症、アレルギー、生活習慣や環境、さらには心因的な要素が挙げられます。それぞれの特徴を押さえておくと対策を取りやすくなります。

気道の炎症

気道が炎症を起こすと少しの刺激でも咳が出やすくなります。

細菌やウイルスの感染だけでなく、化学物質やタバコの煙などの刺激によっても気道は炎症を起こす場合があります。

急性の炎症なら時間とともに治まることが多いですが、慢性化すると長期にわたって咳が続くこともあるため油断できません。

ウイルス・細菌感染

風邪、インフルエンザ、肺炎などの一般的な感染症は咳の大きな原因です。

喉の痛みや痰がある場合は気管支や肺に細菌やウイルスが侵入している可能性があります。

適切な治療を受けずに放置すると症状が悪化することがあるため、「熱がないから大丈夫」と思い込まず受診のタイミングを見極めることが必要です。

咳が続く原因となる代表的なウイルス・細菌

| 原因 | 主な疾患 | 特徴 |

|---|---|---|

| ライノウイルス | 風邪(鼻かぜなど) | 軽度でも長引く咳につながることがある |

| インフルエンザウイルス | インフルエンザ | 高熱が出るイメージが強いが、軽度でも咳は長引くことあり |

| マイコプラズマ | マイコプラズマ肺炎 | 空咳が特徴で、発熱や倦怠感が続く |

| 肺炎球菌 | 細菌性肺炎 | 高齢者や免疫低下者で重症化しやすい |

アレルギー

花粉やハウスダスト、ダニなどが原因で気道が刺激されると慢性的な咳につながりやすいです。

季節性があるかどうか、家の掃除状況などを振り返ってみると早期に対策を打ちやすくなります。

喉だけでなく目や鼻にも症状がある場合は特にアレルギーを疑いやすいでしょう。

生活習慣や環境

喫煙は気道への刺激が大きく、咳が続く原因として代表的です。

受動喫煙も含めて肺や気管支が慢性的にダメージを受けることで咳が取れにくくなる場合があります。

また、空気が乾燥する冬場は咳が出やすくなる傾向もあります。

加湿器を上手に使うなどして生活環境を整えると症状が軽減する可能性があります。

咳が続くリスクを高めやすい生活環境と対策

| 環境要因 | 内容 | 対策 |

|---|---|---|

| 乾燥した空気 | 冬場やエアコンの利用などで湿度が低下しやすい | 加湿器や濡れタオルの活用、適度な水分補給など |

| タバコの煙 | 喫煙や受動喫煙で気道に刺激が加わる | 禁煙、喫煙スペースから離れる工夫 |

| ホコリやダニ | 室内の清掃不足などでアレルギーを引き起こす | 定期的な掃除、寝具の洗濯、空気清浄機の導入 |

| 大気汚染 | PM2.5などの微粒子が気道に入る | マスクの着用、外出後のうがい、洗顔 |

その他の要因(心因性など)

ストレスや不安などの精神的負担が大きいと咳が続くことがあります。

身体の疾患だけが原因ではないケースもあるため検査を受けても異常が見つからない場合は心因性の咳を疑ってみるといいでしょう。

心身のバランスを整えることが重要になります。

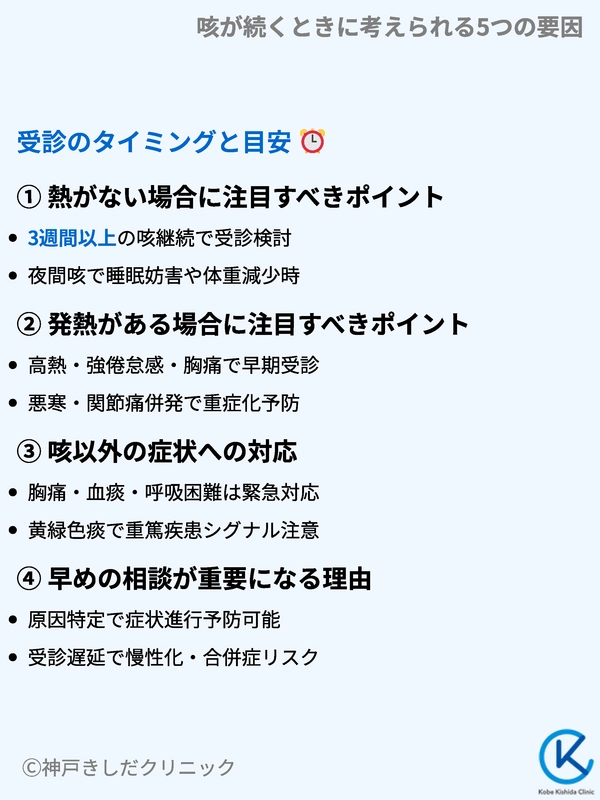

受診のタイミングと目安

咳が続く場合、自宅でのケアや様子見で改善が見込まれるのか、それとも医療機関へ相談すべきなのかを判断するポイントがあります。

熱の有無や咳以外の症状を含めて自分の身体の状態を振り返ってみてください。

熱がない場合に注目すべきポイント

熱がないからといって油断すると咳の原因が長引きかねません。

次のような状況があれば医療機関を受診してみることを検討しましょう。

医療機関への受診を考えやすい例(熱なし)

- 咳が3週間以上続く

- 夜間に咳がひどく、睡眠の妨げとなっている

- 運動時や気温差で咳が悪化する

- 体重減少や倦怠感など他の症状も感じている

熱がない咳でも例えば喘息やCOPDの可能性、あるいはアレルギー性疾患の可能性があります。

早期に原因を突き止めることで適切な治療や生活改善につなげやすいです。

発熱がある場合に注目すべきポイント

発熱を伴う場合は感染症の疑いが強まります。

咳と合わせて高熱、強い倦怠感、胸の痛み、呼吸困難などがある場合は早めに医療機関に連絡し、適切な対処を行うことが大切です。

肺炎やインフルエンザなどは進行すると合併症を起こしやすく、体力低下を招きます。

悪寒や関節痛がある場合も早期に相談すると重症化を防ぎやすいです。

咳以外の症状への対応

咳が続くときには他の症状も見逃さないようにしましょう。

以下のような症状がある場合は早めに受診を検討してください。

受診を急ぎたい症状の例

- 胸痛や胸の圧迫感

- 血痰が見られる

- 呼吸が苦しい、息切れが激しい

- 痰の色が黄色や緑、茶色など濃い色

こうした症状は重篤な病気のシグナルであることも少なくありません。特に血痰が出るときは放置すると危険な状態に発展するリスクを高めます。

日頃から身体の異変をキャッチする意識を持つことが重要です。

早めの相談が重要になる理由

咳が長引く原因を早めに特定し対処すると症状の進行を防ぎやすくなります。

適切な薬物療法や生活改善によって症状が軽快する可能性は高まります。

逆に受診を後回しにすると慢性化したり合併症を招いたりするリスクが高くなるでしょう。

病院を受診するときの流れ

咳が続くときに病院を受診する場合では呼吸器内科を中心に内科系の診療科が対応することが多いです。

どのような検査が行われるのか、どんな情報を医師に伝えるとスムーズなのかを把握しておくと、より安心して受診できます。

クリニックで行う主な検査

咳が続く原因を突き止めるためいくつかの検査があります。具体的には胸部X線検査、血液検査、喀痰検査、呼吸機能検査などを組み合わせて行うことが一般的です。

必要に応じてCT検査やアレルギー検査なども検討されることがあります。

痛みを伴う検査は少ないのでリラックスして臨めるでしょう。

咳が続くときに考えられる主な検査と目的

| 検査名 | 目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| 胸部X線検査 | 肺炎や肺腫瘍、肺の状態を画像で確認する | 比較的短時間で結果が得られ、被ばく量も少ない |

| 血液検査 | 炎症反応の有無や感染症の可能性などを確認する | 白血球数やCRPなどから感染症やアレルギーを推察 |

| 喀痰検査 | 痰中の細菌やウイルスを調べ、感染源を特定する | 栄養状態や脱水があると痰の採取が難しい場合がある |

| 呼吸機能検査 | 気道の詰まり具合や肺活量、喘息などの確認 | 喘息やCOPDの診断や重症度の評価に用いる |

診察時のポイント

医師は患者の問診と検査結果を総合して診断を行います。

問診では咳の性状(乾いた咳、痰が絡む咳、時間帯など)、期間、発熱の有無、ほかの症状の有無などを詳しく聞き取ります。

普段の生活習慣や職場環境、喫煙歴、アレルギー歴も重要な手がかりになるため、事前にまとめておくと診察が円滑に進みます。

医師に伝えるべき情報

なるべく具体的に情報を伝えると原因の特定が早まりやすいです。

いつから咳が続いているか、どのように悪化や改善が見られるか、どんなタイミングで咳が出るかなどをあらかじめ整理しておくとよいでしょう。

併用している市販薬やサプリメントなども含めて医師に把握してもらうと安全な治療計画を立てやすくなります。

伝えてほしい具体的な項目

- 咳の持続期間、頻度、強さ

- いつ咳がひどいか(夜間・早朝・運動後など)

- 痰の有無や色、量

- 発熱の程度や期間、その他の症状

- 喫煙習慣や住環境(ペット、カビなど)

- 既往症や現在服用中の薬

治療の全体像

治療は原因によって大きく異なります。感染症の場合は薬物療法を中心に行い、アレルギーや喘息の場合は気道を拡げる薬やステロイド吸入などが効果的になることがあります。

一方、生活習慣の改善が必要なケースもあるため医師の指示に沿って継続的に対処することが重要です。

症状が落ち着いた後も定期的にフォローアップし、再発防止に取り組むと安心です。

咳が続くときに考えたいセルフケア

咳が続く原因が軽度なものであれば、自宅での対策や生活習慣の見直しによって症状を和らげられるケースもあります。

ただしセルフケアだけでは限界がありますので、症状が強いときや長く続くときは無理をせず医療機関に相談しましょう。

住環境の整備

部屋の換気や清掃をこまめに行い、乾燥を防ぐために適度な湿度を保つことが咳の軽減に役立ちます。

布団やカーペットに潜むダニやハウスダストが原因の場合もあるため、定期的な洗濯や掃除機がけも意識するとよいでしょう。

室内環境を改善する具体的な手段

- 1日数回の換気で空気を入れ替える

- 加湿器や洗濯物の部屋干しなどで適度な湿度(約40~60%)を維持

- エアコンのフィルターを定期的に掃除

- 寝具やカーペットの清潔を保つ

生活習慣の見直し

喫煙習慣がある人はできるだけ禁煙を目指すことが大切です。

また、飲酒や過度なストレスも咳が続くことに関係する場合があります。

十分な休養とバランスのとれた食事を心がけることは免疫力の維持にもつながります。

定期的な運動で体力をつけることも有効ですが、運動時に咳がひどくなるようであれば医師と相談しながら進めると安心です。

活動量の目安を示す表

| 生活習慣 | 例 | 効果 |

|---|---|---|

| 禁煙・減煙 | まずは電子タバコへの切り替えなど | 気道への刺激を減らし咳の改善が見込みやすい |

| 適度な運動 | ウォーキングや軽いストレッチ | 体力向上、免疫力維持 |

| 質のよい睡眠 | 夜更かしを控え就寝前のスマホを控える | 免疫機能のサポートと回復 |

| バランスのよい食事 | 野菜やたんぱく質を意識的に摂る | 栄養不足を防ぎ、身体の抵抗力を維持しやすくなる |

自宅でできるケア

喉や気道を保湿するために、こまめな水分補給が大切です。

温かい飲み物やスープなどで喉を潤すと咳が多少和らぐ場合があります。

塩水でうがいをする、マスクを着用して外部刺激を減らすなど基本的な対策も続けると効果を期待しやすいです。

また、肺や喉を直接温めるわけではありませんが、のど飴などを舐めることで唾液の分泌が促され、乾燥から守る役割を果たすこともあります。

注意すべきセルフケアの限界

自己判断で長く対応を続けると重大な疾患を見逃す可能性があります。

生活習慣を見直しても咳が改善しない、あるいは悪化していくようなら早めに病院を受診して原因を特定したほうが安心です。

無理に自宅療養を続けることは避け、医療機関で適切な検査を受けることが大切です。

まとめと受診のすすめ

咳が続くときにはまず熱の有無や期間、痰の有無などをチェックして原因を推測します。

自己判断だけでは限界があるため、しっかりと検査を受けて原因を特定し、適切な治療につなげることが大切です。

ここまでのまとめ

- 咳は体の防御反応だが、長引くと日常生活に大きな支障が出る

- 熱がないのに咳が続く場合はアレルギー、喘息、COPD、胃酸逆流などが考えられる

- 熱を伴う場合は感染症の疑いが強く、肺炎やインフルエンザなどへの注意が必要

- 原因がわからないまま放置すると症状が慢性化し、治療が長期化するリスクがある

咳が続く症状と考えられる要因の早見表

| 咳の特徴 | 主な要因 | 受診の重要性 |

|---|---|---|

| 熱なしの乾いた咳 | アレルギー、喘息、胃酸逆流など | 症状の継続性や夜間悪化に着目 |

| 熱なしの痰が絡む咳 | COPD、慢性気管支炎など | 喫煙歴、生活環境の把握が必要 |

| 熱ありの湿った咳 | 肺炎、インフルエンザ、百日咳など | 高熱や強い倦怠感があれば急ぎ受診 |

| 長期にわたる咳全般 | 心因性も含め多様な要素 | 原因不明の場合、精密検査が有用 |

咳の放置によるリスク

咳そのものが大きな病気ではなくても長引くことで体力が消耗され、日常生活に支障を来たすようになります。

また、肺や気管支に慢性的なダメージが蓄積するケースもあり、症状が悪化した時点で治療に時間がかかる可能性があります。

家族や職場など周囲の人にも感染リスクがある場合は早めに対処したほうが安心です。

呼吸器内科での専門的な診断の大切さ

内科や呼吸器内科では咳が続く原因に応じて細かい検査が可能です。

画像診断で異常がないか、血液や痰の検査で感染症の有無を調べるなど専門的なアプローチができます。

喘息やCOPDが疑われる場合は呼吸機能検査によって気道の状態を具体的に把握することが可能です。

専門家の視点で診断を受けることで早期の段階で適切な治療方針を立てやすくなります。

呼吸器内科を受診するメリット

- 咳に関する幅広い検査と診断が受けやすい

- 専門医による薬物療法や生活指導が充実している

- 咳の再発や慢性化を防ぐためのフォローアップが期待できる

今後のクリニック利用のご案内

熱があるかないかにかかわらず、咳が続く場合は呼吸器内科での専門的な診断を受けることが大切です。

気になる症状がある方は遠慮なく相談してください。早めの受診は治療期間の短縮にもつながり、日常生活への影響を軽減するうえでも有効です。

スタッフ一同、丁寧な診察と患者様の生活背景に合わせたアドバイスを心がけています。

咳が続く原因をしっかり見極め、安全かつ安心な治療プランをともに考えましょう。

以上