近ごろ横になると咳が出やすくなった、夜になると咳が出ることが増えたと悩む方が多いようです。

日中は落ち着いていても、寝る前や寝ている間に咳が止まらずつらい思いをすることもあります。

このように夜に咳が出る場合は呼吸器や生活習慣に関わるさまざまな原因が考えられます。

ここでは夜間の咳が悪化する理由や就寝時の症状を詳しく解説し、対処法や受診のタイミングを整理します。

少しでも早く楽になるための知識を身につけ、ご自身の健康管理にお役立てください。

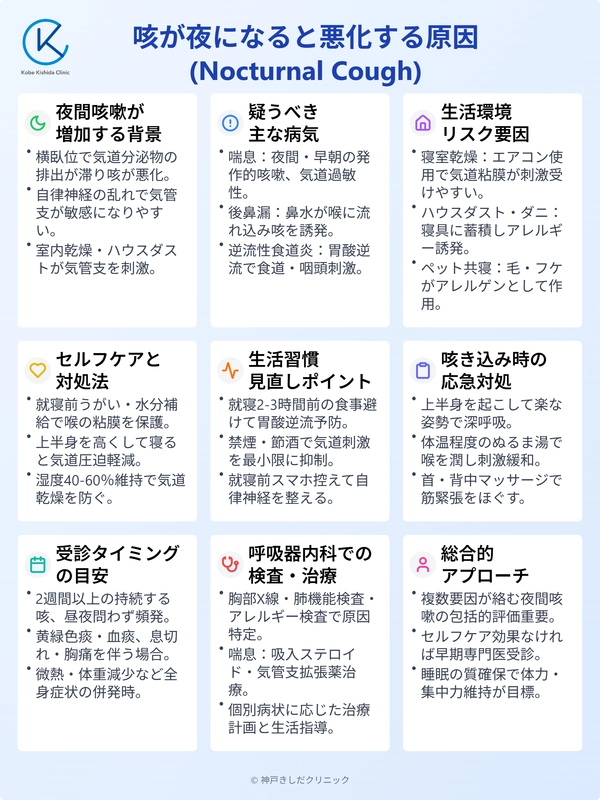

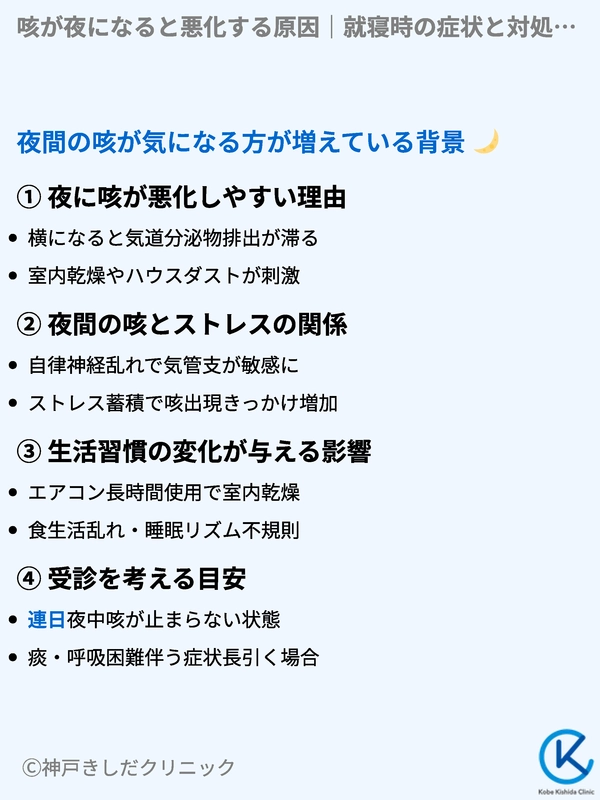

夜間の咳が気になる方が増えている背景

夜に咳が出るケースが増えていると感じる方は珍しくありません。

日中はあまり気にならないのに、夜になると咳が出る現象が繰り返されると睡眠不足や疲労の原因になりやすいです。

このような状況が生まれる要因として、最近の環境変化や生活スタイルの変化が挙げられます。

さまざまな要素が重なり合うことで夜に出る咳が顕著になることがあります。

夜に咳が悪化しやすい理由

日中は活動量が多く、身体を起こしている時間が長いです。身体を起こしていると気道にたまる分泌物が自然に排出されやすくなります。

しかし夜は横になり、重力による排出が滞りがちです。また室内環境も要因になり、乾燥やハウスダストなどが気管支を刺激して夜の咳を強めます。

夜間の咳とストレスの関係

心身のストレスは自律神経の乱れを引き起こします。

自律神経は呼吸や気管支の動きと関連しており、ストレスを抱えていると気管支が敏感になりがちです。

その結果、夜になると咳が出るきっかけが増える場合があります。

生活習慣の変化が与える影響

エアコンによる冷暖房の長時間使用や食生活の乱れ、睡眠リズムの不規則さが呼吸器系に影響を及ぼします。

たとえば夜間に室内が乾燥している状態が続くと気道の粘膜が刺激を受けやすくなります。

こうした些細な生活習慣の変化が原因で、夜に咳が出る方も少なくありません。

受診を考える目安

夜中に咳が止まらない日が連日続く、あるいは咳だけでなく痰や呼吸困難を伴うなど症状が長引く場合は早めの受診を検討してください。

とくに就寝時に呼吸が苦しくなる、しばしば目が覚めるほどの咳が起きるなどの場合は呼吸器内科へ相談すると安心です。

夜に出る咳に関わる状況と生活習慣

| 状況例 | 背景にある要因 |

|---|---|

| 寝ている間の咳 | 横になることで気道の排出が滞る |

| 夜だけ咳がひどい | ストレスや乾燥、アレルゲンへの反応 |

| 昼は大丈夫だが夜は出やすい | 生活習慣の変化や自律神経の影響 |

夜に咳が悪化するときに疑うべき主な病気

夜に咳が出る原因はさまざまですが、その背後には呼吸器系の病気が潜んでいることもあります。

ここでは代表的な病気を知ることで夜間の咳に対する理解を深めます。

自己判断で終わらせず、症状が長引く際には医療機関で相談することが大切です。

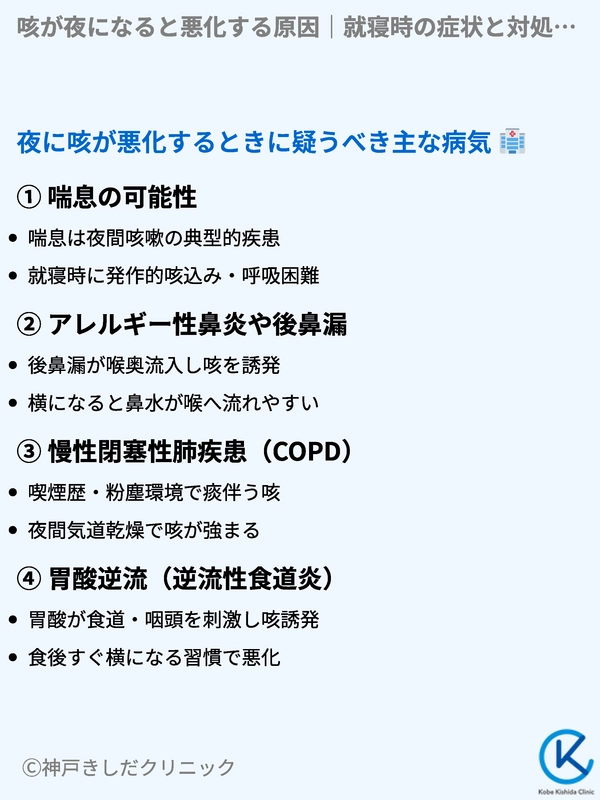

喘息の可能性

喘息は気道が慢性的に炎症を起こしている状態で、夜になると咳が出る傾向が強いです。

就寝時に咳が続いて目が覚めたり呼吸が苦しくなったりする方は喘息を疑う必要があります。

微小なハウスダストやダニ、花粉に反応して発作的に咳が止まらない場合もあります。

アレルギー性鼻炎や後鼻漏

アレルギー性鼻炎による鼻水や後鼻漏が原因で夜中に咳が出やすくなる方もいます。

後鼻漏とは鼻水が喉の奥に流れ込み、気管支を刺激して咳を誘発する状態をいいます。

横になると鼻水が喉へ流れやすくなるため、夜に咳が出る方は注意が必要です。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)

喫煙歴がある方や長年粉塵環境で働いていた方などが注意すべき病気にCOPDがあります。

気道や肺胞に炎症や破壊が起こり、痰を伴う咳が出やすくなる病気です。

夜になると気道が乾燥しやすくなり、咳が強まることがよくありますが、特に早朝に痰を伴う咳が出やすいです。

胃酸逆流(逆流性食道炎)

胃酸が食道へ逆流することで食道や咽頭を刺激し、咳を引き起こすことがあります。

食後すぐに横になる習慣がある方は胃酸逆流による刺激で咳が止まらないケースも珍しくありません。

夜間の咳が長引くときは胃酸逆流の可能性も視野に入れてください。

夜間の咳と関連が深い主な病気

| 病名 | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 喘息 | 夜間・早朝の咳、呼吸困難 | 気道過敏性が高い |

| アレルギー性鼻炎・後鼻漏 | 鼻水、鼻づまり、喉の違和感 | 寝ている間に鼻水が喉へ流れる |

| COPD | 慢性的な咳、痰、息切れ | 喫煙歴が長い人に多い |

| 逆流性食道炎 | 胸焼け、呑酸、咳 | 食後すぐに横になると悪化 |

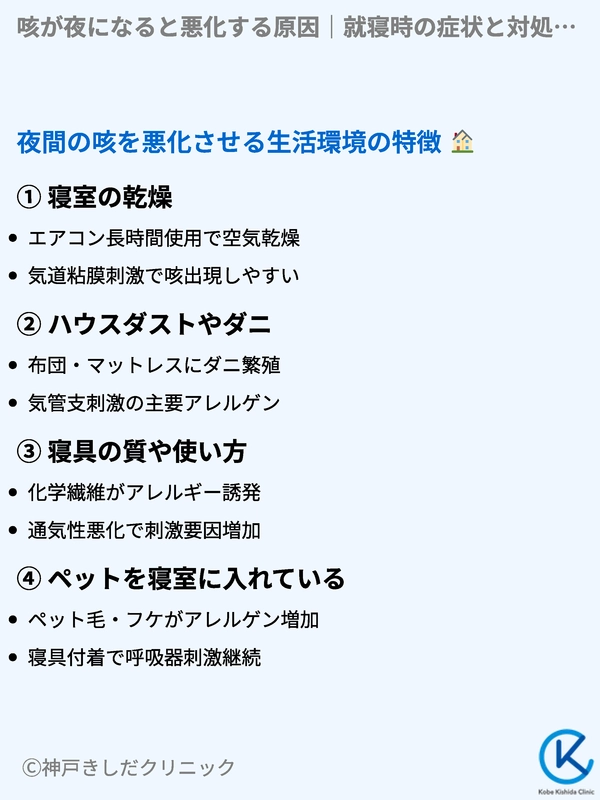

夜間の咳を悪化させる生活環境の特徴

夜中に咳が出るときは生活環境が大きく関係することもあります。

特に寝室の空気状態や寝具、温度や湿度などが影響を与え、咳の強さや頻度を左右します。

ここでは夜間に咳が強くなる生活環境の特徴を整理します。

寝室の乾燥

空気が乾燥していると気道の粘膜が刺激を受けやすく、咳が出やすくなります。

エアコンの長時間使用で空気が乾いたり、冬場など湿度が下がりやすい季節は要注意です。

気道を保湿するために適度な湿度が保たれた環境づくりが必要です。

ハウスダストやダニ

寝室の掃除が不十分だったり、布団や枕を長期間干していなかったりすると、ハウスダストやダニがたまりやすくなります。

これらは気管支に刺激を与える主なアレルゲンです。特に布団やマットレスにはダニが繁殖しやすいため、定期的な掃除や布団干しが重要です。

寝具の質や使い方

寝具によっては通気性が悪かったり、素材がアレルギーの原因になる場合があります。

化学繊維や合成素材を使用した寝具が肌に合わず咳やかゆみを引き起こす可能性があるため、こまめに洗濯をするか素材選びに注意してください。

ペットを寝室に入れている

ペットの毛やフケ、ダニなどもアレルギーを誘発する要因になります。

夜間一緒に眠る習慣があると寝具にペットの毛が付着し、呼吸器を刺激する結果につながることがあります。

夜間の咳を強める環境要因と対応策

| 環境要因 | 主な影響 | 対応策 |

|---|---|---|

| 乾燥した室内 | 気道粘膜の刺激 | 加湿器や洗濯物の室内干しで湿度管理 |

| ハウスダスト | アレルギー反応の誘発 | こまめな掃除や寝具の洗濯 |

| 化学繊維の寝具 | 肌トラブルや刺激 | 素材を見直し、定期的に洗濯 |

| ペットと共に就寝 | アレルゲンの増加 | 別室で寝かせる、ペットのケア徹底 |

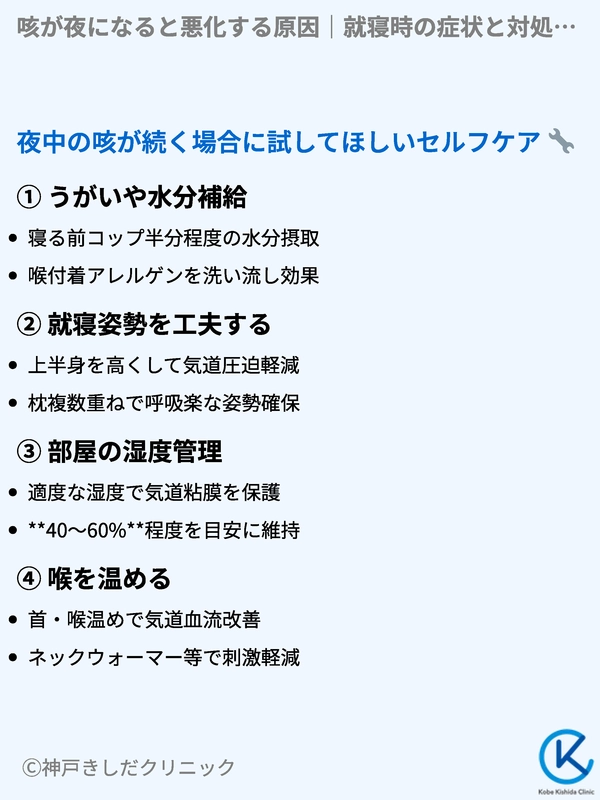

夜中の咳が続く場合に試してほしいセルフケア

夜に出る咳が気になるものの、まだ病院を受診するほどではないと感じる場合には自宅でできるセルフケアを取り入れてみましょう。

症状が軽減することも多く、必要に応じて受診への判断材料にもなります。

うがいや水分補給

寝る前にコップ半分程度の水を飲む、あるいはうがいを行うと喉に付着した埃やアレルゲンを洗い流しやすくなります。

また、適度な水分補給によって気道が潤い、刺激が緩和されることがあります。

こまめに水分を摂取することが大切です。

就寝姿勢を工夫する

横になったときに咳が止まらないと感じる場合、上半身を少し高くして寝ると楽になることがあります。

枕を複数重ねたり背中にクッションをあてて上半身を起こし気味にすると気道への圧迫が軽減されます。

寝る前に行うとよいケアの例

- 部屋の換気をして空気を入れ替える

- 軽めのストレッチや深呼吸をする

- コップ半分程度の水を飲んで喉を潤す

- ベッドや布団を清潔に整えておく

部屋の湿度管理

加湿器を使用するほか、濡れタオルを干しておくなどで寝室の湿度を保つと気道の乾燥を防ぎやすくなります。

特に冬場は暖房の使用により部屋が乾燥しやすいため、湿度計を置いて40~60%程度を目安に維持すると快適です。

喉を温める

首や喉を温めることで気道の血流がよくなり、刺激を感じにくくなる場合があります。

夜眠るときにはスカーフやネックウォーマーを軽く巻くなど、自分が心地よい範囲で温めると咳が軽減することがあります。

夜に取り入れたいセルフケア方法

| ケアの内容 | 期待できる効果 |

|---|---|

| うがい・水分補給 | 喉の粘膜を潤し、刺激を軽減 |

| 上半身を高くして就寝 | 気道への圧迫を軽減 |

| 湿度を保つ | 気道粘膜の乾燥を防ぐ |

| 首や喉を温める | 気道をリラックスさせ、咳を軽減 |

夜間の咳と生活習慣の見直し

夜になると咳が出るときには生活習慣そのものを見直す必要があります。

普段の食生活や就寝前の過ごし方、喫煙習慣などが呼吸器に大きく影響するため、これらを改善することが夜間の咳の対策につながります。

食習慣の整え方

油っこい食事や刺激物を多く摂取すると胃酸の逆流が起きやすくなります。

寝る前の2~3時間はできるだけ食事を避けて胃を軽くしておくと気管への刺激が減り、夜中の咳が緩和することがあります。

また暴飲暴食を避け、バランスのとれた食事を心がけると体調管理にも役立ちます。

喫煙や飲酒

喫煙は気道に直接ダメージを与え、慢性的な咳を引き起こしやすくします。夜の咳が気になる方は可能な限り禁煙を検討してください。

飲酒も食道や咽頭を刺激するため、就寝前の深酒は咳を引き起こすリスクを高めます。

就寝前のリラックス習慣

スマートフォンやパソコンの画面を寝る直前まで見ていると交感神経が高ぶり、身体がリラックスできません。

軽めのストレッチや読書など気持ちを落ち着かせる時間を設けると自律神経が整い、咳の感度が下がることがあります。

日常的に見直したい習慣

- 寝る前の過度な飲食や飲酒

- 喫煙や受動喫煙

- 寝る直前の強い光の刺激(スマートフォンなど)

- 不規則な睡眠リズム

質のよい睡眠のための工夫

睡眠環境を整えるのも重要です。室内の温度や湿度、照明の明るさなどを調整し、寝具を清潔に保っておくことが夜間の咳対策につながります。

就寝前にリラックス音楽を聴くなど自分に合った方法を探してみるのもよいでしょう。

生活習慣と夜の咳の関係

| 生活習慣 | 夜間の咳への影響 | 改善策の例 |

|---|---|---|

| 就寝前の飲食 | 胃酸逆流を引き起こしやすい | 食後2~3時間は横にならない |

| 喫煙 | 気道を慢性的に刺激する | 禁煙や減煙の検討 |

| スマートフォンの使用 | 自律神経の乱れを招きやすい | ブルーライトを避ける |

| 寝具の掃除・メンテナンス | ハウスダストが増えて咳を誘発 | 定期的に洗濯や掃除を行う |

就寝時の咳が続くときに知っておきたい対処法

夜に咳が出始めるとなかなか止まらずに眠れない状態が続くことがあります。

咳が出たときに試せる対処法を把握しておくと少しでも楽な状態で休めるかもしれません。

息苦しさを伴う場合は必要に応じて医療機関の診断を受けましょう。

咳が出始めたときの姿勢

横になったまま咳をし続けると、さらに痰が絡んだり呼吸が苦しくなったりします。

咳き込みが始まったときは一度上半身を起こして楽な姿勢を探すのがおすすめです。

座った状態で背中を丸めずに深呼吸すると気道が広がりやすくなります。

咳き込み時の姿勢の取り方

- 枕やクッションを使って頭を高く保つ

- 胸や背中を圧迫しないように上体を少し前かがみにする

- 腰が疲れない範囲でリラックスできる姿勢を保つ

気道を潤す方法

咳が止まらないときは喉が乾燥していることが多いです。水やぬるま湯、ノンカフェインのお茶をゆっくり飲んで喉を潤すと咳が軽減することがあります。

冷たい飲み物は刺激になる場合があるので体温に近い温かさの水分が向いています。

軽いマッサージや呼吸法

首や胸、背中をさすってあげることで筋肉の緊張が和らぎ、呼吸がしやすくなる場合があります。

また、呼吸法としては口をすぼめてゆっくり息を吐き出す方法が知られています。

気道の圧力を適度に保つことで咳がやわらぐ感覚を得られることもあります。

就寝中の咳が続くときの対策

| 対策 | ポイント |

|---|---|

| 姿勢を変える | 上半身を起こし呼吸を楽にする |

| 水分を摂取する | 喉を潤して刺激を緩和する |

| 首や背中を軽くさする | 筋肉の緊張をほぐし呼吸を和らげる |

| ゆっくりと息を吐く呼吸法 | 気道の圧力を整え咳き込みを軽減する |

医療機関を受診するタイミングと呼吸器内科の役割

夜の咳が長引く場合には、セルフケアや生活習慣の改善だけでは解決しないことがあります。呼吸器に関する専門的な検査や治療を受けることで、原因を特定し、適切な治療計画を立てることが重要です。

受診を検討すべき症状や期間

咳が2週間以上続く場合は何らかの呼吸器トラブルが潜んでいる可能性があります。

特に次のような症状がある方は早めの受診を考えてください。

- 夜に咳が出るだけでなく昼間も頻繁に咳き込みがある

- 痰の色が黄色や緑色、血が混じる

- 息切れや胸の痛みを伴う

- 微熱や体重減少がみられる

呼吸器内科の検査と治療の流れ

呼吸器内科では胸部X線検査や肺機能検査、アレルギー検査などを行い、咳の原因を探ります。

喘息やCOPDの場合は吸入ステロイドや気管支拡張薬などを使った治療を進めることが多いです。

アレルギー性鼻炎や後鼻漏が疑われる場合は抗アレルギー薬の使用や生活環境の改善指導が中心となります。

呼吸器内科で行う主な検査

| 検査名称 | 概要 | 主な目的 |

|---|---|---|

| 胸部X線検査 | 胸部全体のレントゲンを撮影 | 肺の異常や慢性炎症の有無を確認 |

| 肺機能検査 | スパイロメーターで肺活量を測定 | 喘息やCOPDなどの機能的異常を確認 |

| アレルギー検査 | 血液検査でアレルギー反応を調べる | アレルギー性鼻炎や喘息の原因を特定 |

| 喀痰検査 | 痰の性状や細胞を調べる | 感染症や悪性疾患の可能性を探る |

適切な治療と再発予防

原因がわかれば症状に応じた治療を受けることで夜に咳が出る苦しさを軽減できます。

また再発予防のためには医師からのアドバイスに基づき生活習慣の管理を行うことが重要です。

治療とセルフケアを両立して健康的な呼吸を保ちましょう。

呼吸器内科への受診をためらわないために

夜に咳が出る場合、つい「疲れているから」「気候のせいだから」と放置しがちです。

ですが、呼吸器内科では些細な症状でも相談しやすく、適切なケアを受けやすいという利点があります。

症状を長引かせずに早めに専門医の意見を聞くことで、快適な生活に戻る近道となるでしょう。

まとめ:夜になると咳が悪化すると感じるときの総合的なアプローチ

夜に咳が出るときは日頃の生活習慣や室内環境、潜在的な疾患など複数の原因が複雑に絡み合っている場合が多いです。

セルフケアだけで改善しないときは呼吸器内科で診察を受け、必要な検査を受けて原因を見極めることが大切です。

夜間の咳は放置すると睡眠不足や疲労の蓄積につながりますので、早めの対処を心がけてください。

夜の咳への対策を整理

- 寝る前の生活習慣(食事、喫煙、飲酒)を見直す

- 部屋の湿度や清掃状態を改善し、アレルゲンを減らす

- 上半身を高くして寝るなど、就寝時の姿勢を工夫する

- 咳が2週間以上続くときは呼吸器内科の受診を考える

夜に咳が出るときに知っておきたいポイント

| 項目 | 具体的なアクション |

|---|---|

| 日中の過ごし方 | こまめな水分補給、ストレス軽減 |

| 寝室の環境づくり | 加湿器の使用、定期的な掃除 |

| 食習慣の工夫 | 寝る直前の過度な食事や飲酒を避ける |

| 早めの受診 | 症状が長引く場合は迷わず専門医へ |

一歩踏み出して受診を検討する意義

夜間の咳が出る原因を放置していると単に睡眠の質が落ちるだけでなく、体力や集中力の低下につながる恐れもあります。

仕事や家事に支障が出る前に専門家の助言を得ることが賢明です。

セルフケアで改善が見られない、あるいは咳が増悪してきたと感じたら迷わず受診を検討してください。

夜間の咳と受診時のメリット

| 受診のメリット | 意義 |

|---|---|

| 原因を特定できる | 無駄な対処法に時間や労力を費やさずに済む |

| 適切な治療計画を立てられる | 病状に合わせて薬や生活指導が受けられる |

| 将来的な悪化を防げる | 放置による重症化や合併症のリスクを減らす |

| 痛みや不安を早く軽減できる | 睡眠不足やストレスを抑え、生活の質を保つ |

以上を踏まえ、夜に咳が出やすい場合は自己判断で終わらせず、まずは生活環境や習慣を見直して改善を試みてください。

それでも改善が見られない場合や症状が長引く場合は呼吸器内科で専門的な診断と治療を受けることが早期改善への近道です。

睡眠は体力を回復する上で重要な時間です。夜間の咳を軽く考えず、適切な対処を心がけて健康的な日常を取り戻しましょう。

以上