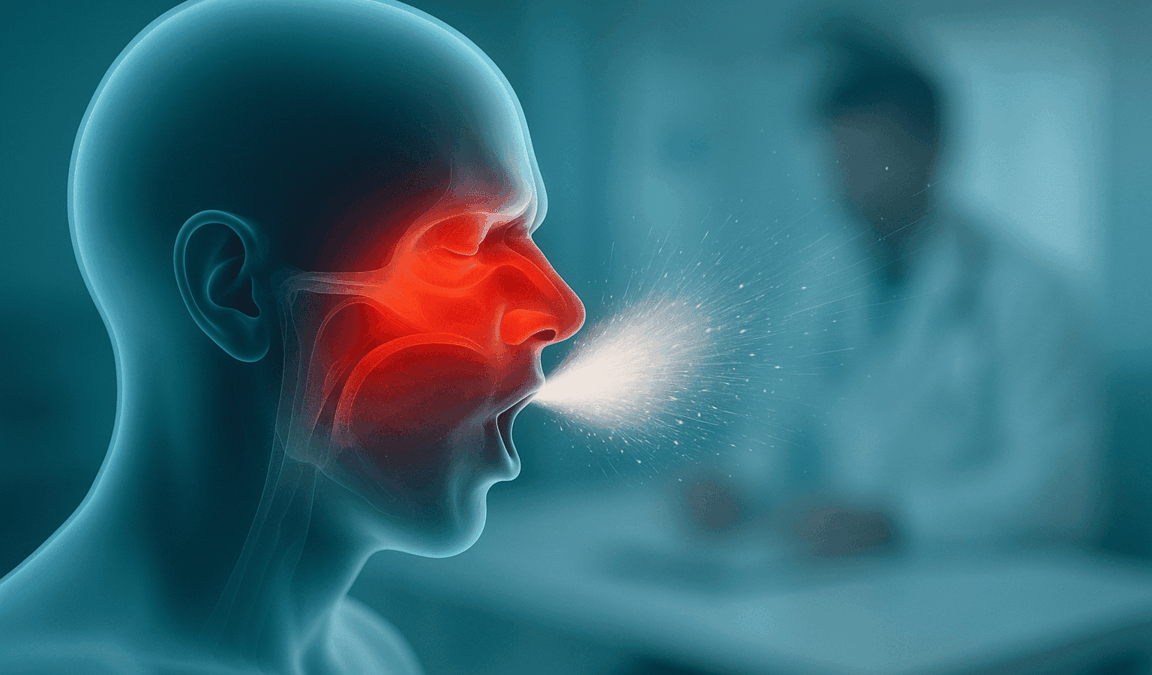

鼻づまりに伴う大きなくしゃみ(はっくしょん)が続くと、周囲の視線が気になったり日常生活に支障が出たりして、どう対処すればよいのか悩む方もいらっしゃるかと思います。

内科では、体の全体的な状態を踏まえながらくしゃみや鼻づまりの原因を探り、適切な検査や治療を行います。

本記事では、鼻づまり(はっくしょん)の基礎知識から考えられる主な病気、受診の流れや日常の対策などをまとめました。症状が続きご不安な方は、ぜひ参考にしてください。

鼻づまり(はっくしょん)の概要

鼻づまりと大きなくしゃみが同時に起きると、呼吸のしづらさや不快感だけでなく、日常生活にも影響が及ぶ場合があります。

ここでは、鼻づまりとくしゃみの大まかな特徴やメカニズムを簡単に説明します。

鼻づまりとは

鼻の粘膜が炎症やむくみによって狭まり、空気の通り道がふさがり気味になる状態です。主に風邪やアレルギー性鼻炎、花粉症などでみられ、鼻水の量が多いときも同様の症状が出やすいです。

くしゃみとの関係

くしゃみは鼻粘膜の刺激によって脳が「異物を排出しなければ」という指令を出し、急激な呼気を通じて異物を外へ押し出す反射行動です。

鼻づまりがある状態だとくしゃみの際に余計な圧がかかり、大きな音になることがあります。

気になる大きなくしゃみ

周囲に迷惑をかけていないか、職場や人前で恥ずかしく思う方もいます。鼻づまりの原因を解消することでくしゃみの勢いを和らげられる可能性が高いです。

鼻づまりとくしゃみが及ぼす影響

連続的なくしゃみと呼吸のしづらさにより、頭痛を伴ったり集中力が低下したりする場合があります。鼻の不快感が持続すると睡眠の質が悪化することもあるため、早めの対策が重要です。

鼻づまりとくしゃみの特徴をまとめた表

| 症状 | 主な特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 鼻づまり | 鼻腔の通り道が狭くなる | 呼吸が苦しい、鼻声になる |

| くしゃみ | 鼻粘膜への刺激で起こる反射 | 大きな音、周囲の目が気になる |

| 鼻水の増加 | 粘膜の炎症や過剰分泌により量が増える | 風邪や花粉症などで多い |

| 咳との併発 | 鼻・喉の粘膜が連動して刺激を受けやすい | 風邪症状全般と一緒に出やすい |

- 鼻づまりが常態化すると、くしゃみも激しくなりがちです

- 早めに原因を見極めると、症状の軽減につながります

鼻づまりとくしゃみの原因

鼻づまりとくしゃみを引き起こす要因は多岐にわたります。アレルギーや感染症以外にも、生活習慣や環境要因が複雑に絡み合うことがあります。ここでは主な原因について見ていきましょう。

アレルギー性鼻炎

ホコリ、ダニ、花粉、ペットの毛など、さまざまなアレルゲンが原因で鼻粘膜が炎症を起こすケースです。季節性のものを「花粉症」、通年性のものを「ハウスダストアレルギー」などと呼びます。

風邪やウイルス感染

一般的な風邪ウイルスによる感染でも、鼻の粘膜に炎症が起こり、鼻づまりやくしゃみを誘発します。特に最初期はくしゃみや鼻水が多く出ることが多いです。

副鼻腔炎・鼻腔内ポリープ

鼻の奥にある副鼻腔が細菌などによって炎症を起こす副鼻腔炎や、鼻腔内にポリープ(良性の腫瘤)ができることで鼻づまりが慢性化する場合もあります。

くしゃみよりも鼻づまりのほうが強く出る傾向があります。

生活習慣や環境要因

喫煙やストレス、空気の乾燥や冷暖房の使用、さらに過度な飲酒なども粘膜を刺激し、鼻づまりやくしゃみを悪化させることがあります。

鼻づまり・くしゃみを引き起こす主な要因一覧表

| 要因・疾患名 | 特徴例 | 関連する症状 |

|---|---|---|

| アレルギー性鼻炎 | ダニ、花粉、ペットの毛などのアレルゲンが刺激 | くしゃみ、鼻水、目のかゆみ |

| 風邪(急性鼻炎) | ウイルスによる粘膜感染 | 鼻づまり、発熱、頭痛、喉の痛み |

| 副鼻腔炎 | 副鼻腔に細菌などが感染して炎症 | 鼻づまり、黄・緑色の鼻水、頭痛 |

| 鼻腔内ポリープ | 鼻腔内に発生した良性の隆起性病変 | 慢性的な鼻づまり、嗅覚低下 |

| 生活習慣・環境要因 | 喫煙、ストレス、空気の乾燥、粉塵などの要因 | くしゃみ、鼻づまり、咳、目の刺激 |

受診を考えるきっかけ

少しくらいの鼻づまりやくしゃみなら、市販薬や生活の工夫で様子を見る方も少なくありません。しかし、症状が長引いたり悪化したりする場合は受診が必要になることがあります。

症状が長期化している

鼻づまりが2週間以上継続し、くしゃみも頻発する場合、単なる風邪ではなくアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などほかの要因を疑う必要があります。長期化すると慢性化のリスクが高まります。

睡眠障害や集中力の低下

鼻づまりによって睡眠の質が下がり、日中の集中力や作業効率に支障が出ているなら早めの対処が求められます。特にいびきや無呼吸症候群のように、他の合併症が考えられる場合は注意が必要です。

強い頭痛や顔面痛を伴う

副鼻腔炎になると、顔面や頭部に圧迫感を感じることが多いです。また、濃い色の鼻水が出る場合は細菌感染の可能性があります。

市販薬で症状が改善しない

短期的に市販薬を使用しても効果が薄く、むしろ鼻づまりが悪化したりくしゃみが続いたりする場合は、内科を受診して原因を明らかにすることが望ましいです。

受診を検討したい目安のリスト

- 鼻づまりが2週間以上続く

- くしゃみが1日に何度も出て止まらない

- 発熱や頭痛など、全身症状が長期化している

- 夜間の睡眠が妨げられて疲労感が強い

- 市販薬やセルフケアで改善が見られない

| ケース | 懸念点 | 対応の例 |

|---|---|---|

| 鼻づまり・くしゃみが2週間以上続く | 慢性化、別の疾患の可能性 | アレルギー検査や画像検査で原因特定 |

| 熱やひどい頭痛をともなう | 感染症悪化、合併症のリスク | 速やかな抗生物質や投薬が必要 |

| 睡眠障害がひどく日中の活動に影響 | 睡眠の質の低下、無呼吸の危険性 | 鼻づまりを軽減する治療の検討 |

| 市販薬を試しても効果が出ない | 原因が特定されていない | 内科での専門的な検査 |

内科で行う診察と検査の流れ

内科を受診する際には、問診や診察、必要に応じた検査を行い、原因を特定してから治療方針を決めます。

鼻づまりやくしゃみの場合、全身の状態を総合的に見ることで、ほかの疾患の可能性も踏まえたアプローチを行います。

問診と視診

医師はまず、いつから鼻づまりやくしゃみが続いているのか、症状の強さ、発熱や倦怠感の有無などを詳しく聞き取ります。

また、口や鼻の中の状態、のどの様子などを視診し、炎症の度合いや粘膜の状態を確認します。

聴診と触診

全身の状態や呼吸音などをチェックするため、心音・呼吸音を聴診器で確認することがあります。頬や額など顔面を押したときに痛みがないかどうかも確認し、副鼻腔炎の可能性があるか見極めます。

必要に応じた検査

アレルギーを疑う場合は血液検査や皮膚テスト、必要があればレントゲンやCTで副鼻腔の状態を確認することがあります。ほかにも、鼻水の細菌培養検査などを行って原因菌を特定する場合もあります。

検査結果をもとに治療方針を検討

検査結果を医師が総合的に判断し、薬物療法や生活習慣の改善の必要性などを患者さんに提案します。通院の回数や間隔も、症状の度合いによって異なります。

主な検査

| 検査名 | 内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 血液検査 | アレルギー反応(IgE)や炎症反応を確認 | アレルギー性鼻炎か感染症かの大まかな判断が可能 |

| レントゲン | 副鼻腔の様子を確認 | 副鼻腔炎かどうかを把握する参考になる |

| CTスキャン | 副鼻腔や鼻腔内の詳細な画像を撮影 | ポリープや炎症範囲を正確に確認できる |

| 皮膚プリックテスト | アレルゲンを皮膚に少量付けて反応を見る | 特定のアレルギー源を調べる |

| 鼻水の細菌培養 | 鼻水を採取し培養して菌の有無を調べる | 細菌性の感染かどうかを判断 |

考えられる主な疾患

鼻づまりやくしゃみが続く場合、さまざまな疾患が考えられます。病気ごとに特徴的な症状や治療法があるため、正しい診断が重要です。

アレルギー性鼻炎

特定のアレルゲンに対して過敏に反応し、くしゃみや鼻づまり、鼻水が長期間続きます。抗ヒスタミン薬やステロイドの点鼻薬、アレルゲン回避が大切です。

花粉症

季節性のアレルギー性鼻炎で、スギやヒノキ、イネ科など決まった季節に症状が強く出るのが特徴です。予防的に薬を服用する方法なども取られます。

副鼻腔炎(急性・慢性)

急性副鼻腔炎では、発熱を伴い粘度の高い鼻水が出たり、顔面痛が出る場合があります。慢性副鼻腔炎になると、症状が長引き嗅覚低下や鼻づまりが強くなりがちです。

鼻中隔弯曲症

鼻を仕切る鼻中隔という軟骨や骨が曲がっていることで、片側のみ鼻づまりが起こる場合があります。ひどい場合は外科的矯正が必要になることもあります。

よくみられる疾患

- アレルギー性鼻炎:薬物療法(抗ヒスタミン薬など)、生活環境の整備

- 副鼻腔炎:抗生物質やステロイド点鼻薬、状況によって外科的処置

- 鼻中隔弯曲症:手術による矯正、鼻づまりの改善

- 花粉症:シーズン前からの薬物療法、マスク・メガネなどの物理的対策

くしゃみや鼻づまりをきたす疾患の詳細表

| 疾患名 | 代表的症状 | 治療の例 |

|---|---|---|

| アレルギー性鼻炎 | 水っぽい鼻水、大量のくしゃみ | 抗ヒスタミン薬、点鼻ステロイド、アレルゲン回避 |

| 副鼻腔炎 | 粘度の高い鼻水、顔面痛、頭痛 | 抗生物質、点鼻薬、場合によって鼻腔内処置 |

| 花粉症 | 季節性の鼻づまり、かゆみ、くしゃみ | 飛散時期の事前対策、薬物療法、生活管理 |

| 鼻中隔弯曲症 | 片側性の強い鼻づまり | 手術(鼻中隔矯正術)による形態の修正 |

| 鼻腔内ポリープ | 長期的な鼻づまり、嗅覚障害 | 内視鏡手術、炎症を抑える薬物治療 |

日常生活で意識したい対策

くしゃみや鼻づまりの原因を特定したうえで、普段の生活習慣を見直すことも大切です。小さな工夫を積み重ねることで、症状を緩和できる可能性があります。

室内環境の改善

空気中のホコリやダニ、花粉を減らすために、こまめな掃除や換気を行いましょう。加湿器を利用して適度な湿度(40~60%程度)を保つと、鼻粘膜の乾燥を防げます。

食生活と水分補給

塩分や刺激物の過剰摂取は、粘膜を刺激しやすい傾向にあります。バランスの良い食事と十分な水分補給を心がけることで、鼻水の粘度を保ち、くしゃみや鼻づまりの悪化を防ぎやすくなります。

喫煙・飲酒の見直し

喫煙は粘膜を傷つけ、飲酒は血管拡張によって粘膜の腫れを招くことがあります。頻度が高い方は少しずつ控えることで改善が期待できます。

ストレス管理と睡眠

ストレスによって自律神経が乱れると、鼻粘膜の炎症が進みやすくなる可能性があります。十分な睡眠や適度な運動を通じ、免疫機能と粘膜の健康を保ちましょう。

鼻づまりやくしゃみを和らげる生活のヒント表

| 生活習慣 | 心がけるポイント | 効果 |

|---|---|---|

| 室内環境の整備 | こまめな掃除、換気、加湿器使用 | ダニやホコリ、乾燥の影響を軽減 |

| バランスの良い食事 | 塩分や刺激物を控え、水分を十分に | 粘膜への負担減、免疫力の維持 |

| 禁煙・節酒 | なるべく本数を減らし、飲酒も控える | 粘膜への炎症を軽減 |

| ストレス管理 | 運動や趣味でリラックスする | 自律神経を整え、免疫バランスを保つ |

当クリニックでのアプローチ

当クリニックでは、患者さん一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせて丁寧に対応するよう心がけています。鼻づまりや大きなくしゃみによるお悩みでも、原因や背景はさまざまだからです。

丁寧な問診とコミュニケーション

まず問診で、症状の経過や生活習慣をしっかりと伺い、患者さんが気になっている点を共有していただきます。このコミュニケーションによって、原因を特定する糸口を探ります。

当院で問診の際に大切にしているポイント(リスト)

- 症状の開始時期・頻度

- 日常生活や仕事への支障の度合い

- 過去の病歴やアレルギーの有無

- 服用中の薬やサプリメント

- 生活環境(室内環境、勤務形態など)

テーブルやリストを連続させず、ここで少し文章をはさみます。問診で得られた情報をもとに、病院内でできる検査の種類を検討します。

検査と治療方針の説明

必要な検査内容や治療方針、予想される期間などをできるだけ分かりやすく説明します。

診断がついた場合でも、複数の選択肢があるときはメリット・デメリットを提示したうえで患者さんにご納得いただける方法を相談しています。

当院で行う主な診察・検査の概要表

| 項目 | 内容 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 問診・視診 | 患者さんの訴えや鼻粘膜の状態を確認 | 症状の強さや原因を絞り込みやすい |

| 聴診・触診 | 呼吸音や顔面を触って副鼻腔の状態を推測 | ほかの合併症がないか確認 |

| 血液検査 | アレルギー反応や炎症反応を調べる | アレルギーか感染症かを分類可能 |

| 画像検査 | レントゲンやCTで鼻腔内や副鼻腔の状態を可視化 | ポリープや構造異常の把握がしやすい |

長期的なフォローアップ

一時的に症状が落ち着いても、アレルギーや慢性疾患の場合は再発の可能性があります。

症状の経過を見ながら投薬内容や頻度を調整し、必要に応じて生活指導を行い、患者さんが快適に過ごせるよう支援します。

総合的な健康管理の提案

くしゃみや鼻づまりは全身状態の一端を示すサインでもあります。当クリニックでは、血圧や血糖、コレステロールなどの慢性疾患に関するチェックも同時に行い、健康全体を通じてサポートする方針を取っています。

当院で実施している総合的なフォロー体制

| フォロー内容 | 実施例 | メリット |

|---|---|---|

| 再診スケジュール | 症状の変動に合わせて通院間隔を提案 | 変化を早期に見つけ治療に反映 |

| 生活習慣指導 | 食事・運動・ストレス管理のアドバイス | 症状の予防と健康維持 |

| 定期検査 | 血液検査・血圧測定など | 合併症の早期発見・早期対応 |

| 他科連携 | 耳鼻咽喉科やアレルギー科との連携が必要な場合に紹介 | 適切な専門医療を受けやすい |

当院が心がけるサポート(リスト)

- 患者さんの要望をできるだけ尊重した治療計画

- 不安や疑問は随時相談できる環境づくり

- 必要に応じた専門科への紹介・連携

- 生活全般に即した対策の提案

ここでもリストとテーブルが連続して差し込まれないよう、文章を挟みます。

当クリニックは、鼻づまりやくしゃみに限らず、患者さんが安心して受診していただけるよう配慮しています。もしも症状が気になる方は、早めにご相談ください。

よくある質問

鼻づまりや大きなくしゃみで受診する前後に多くの方が疑問に思われる点を、いくつかまとめてみました。

受診と治療について

- Q鼻づまりとくしゃみで内科に行くのと耳鼻咽喉科に行くのはどう違いますか?

- A

耳鼻咽喉科は鼻・喉・耳など局所の専門的な検査や治療に長けています。一方、内科では全身状態を視野に入れつつ原因を探り、ほかの合併症がないかも含めて診察します。

症状が続いていて全身的な健康チェックを同時に行いたい場合は、まず内科を受診していただいても問題ありません。

治療の期間や効果について

- Q市販の鼻炎薬を飲んでも治らないのですが、受診すればすぐに良くなりますか?

- A

症状の原因が風邪や一時的な炎症の場合は、適切な治療で早く回復するケースもあります。

ただし、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎、ポリープなど原因が複合的な場合は治療に時間がかかることもあります。

日常生活の注意点

- Q鼻づまりに効くストレッチやマッサージなどはありますか?

- A

肩や首まわりをほぐすストレッチやフェイスマッサージなどが有効な場合がありますが、あまり強い刺激を入れると逆効果になることもあります。

自分に合った方法かどうかは医師と相談しながら行うと安心です。

連続するくしゃみの対処法

- Qくしゃみが止まらないときはどうしたらいいでしょうか?

- A

鼻を軽くかんで異物や鼻水を取り除き、空気中のアレルゲンが気になる場合はマスクを使うとよいでしょう。

冷房や暖房で空気が乾燥していると感じるなら加湿を意識してください。状況に応じて点鼻薬や抗ヒスタミン薬を使う方法もあります。

よくある質問のポイントを整理した表

| 質問内容 | 回答の概要 |

|---|---|

| 内科受診と耳鼻咽喉科受診の違い | 全身状態をチェックしたいなら内科も適切。局所の精密検査が必要なら耳鼻咽喉科を検討 |

| 治療期間はどれくらいか | 原因により異なる。一時的な炎症なら短期間で回復、慢性的な疾患なら長期のケアが必要 |

| ストレッチ・マッサージの有効性 | 軽度の緊張緩和や血行促進には役立つが、強い刺激は症状を悪化させる可能性がある |

| くしゃみが止まらないときの対策 | 鼻をかむ、マスクの利用、加湿、点鼻薬、必要があれば抗ヒスタミン薬などで対応 |

以上