在宅酸素療法(HOT)は慢性呼吸不全などの患者さんの息苦しさを和らげ、生活の質を維持するために重要な治療法です。

しかし酸素は薬と同じように、使い方を誤ると副作用や合併症を引き起こす可能性があります。特に「酸素の過剰投与」はCO2ナルコーシスという重篤な状態を招く危険があり、正しい知識を持つことが大切です。

この記事では酸素療法の副作用や合併症、特に注意すべきCO2ナルコーシスについて、その予防法と安全な治療を続けるための注意点を詳しく解説します。

酸素療法とは?その目的と重要性

酸素療法は空気中からだけでは十分な酸素を体内に取り込めなくなった方へ、濃度の高い酸素を供給する治療法です。これにより身体のすみずみまで酸素を届け、臓器の働きを助けます。

在宅酸素療法(HOT)の基本

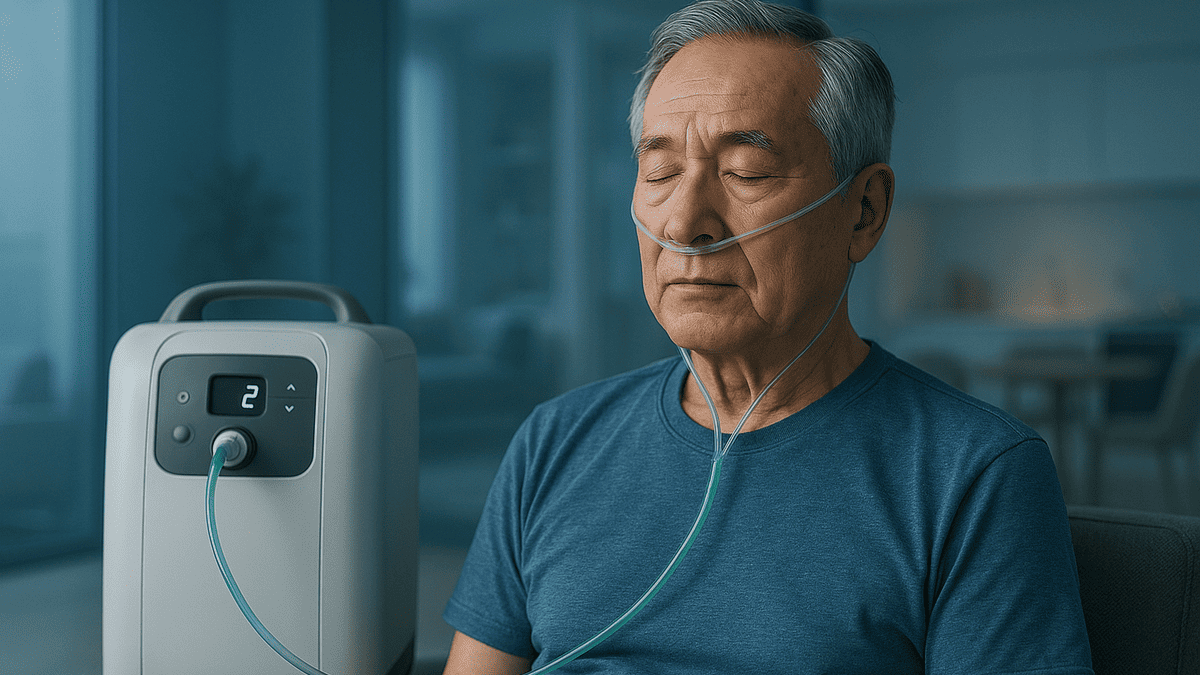

在宅酸素療法(Home Oxygen Therapy、略してHOT)は医師の指示のもと、ご自宅で酸素を吸入する治療法です。

酸素濃縮器や液体酸素、酸素ボンベといった機器を使用し、鼻に装着したカニューラというチューブを通して酸素を吸入します。

このことにより患者さんは入院生活ではなく、住み慣れたご自宅で安心して療養生活を送ることが可能になります。

在宅酸素療法で用いられる主な機器

| 機器の種類 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 酸素濃縮器 | 室内の空気から酸素を生成する。電気で稼働。 | 自宅での基本的な使用 |

| 液体酸素 | 液体状の酸素を気化させて使用。大容量。 | 外出時間が長い場合など |

| 酸素ボンベ | 高圧の酸素ガスが入っている。携帯用が多い。 | 外出時や停電時の予備 |

酸素療法がなぜ必要なのか

慢性閉塞性肺疾患(COPD)や間質性肺炎などの病気が進行すると肺の機能が低下し、血液中の酸素が不足した状態(低酸素血症)になります。

低酸素血症が続くと心臓や脳をはじめとする全身の臓器に大きな負担がかかり、様々な合併症を引き起こす原因となります。

酸素療法はこの低酸素血症を改善し、臓器を保護するために行います。

治療による生活の質の向上

酸素が不足すると少し動いただけでも息切れが起こり、日常生活が大きく制限されます。

酸素療法を行うことで息苦しさが軽減され、散歩や買い物、趣味の活動など、できることが増えていきます。結果として精神的な安定にもつながり、より前向きな毎日を送る助けとなります。

酸素療法の主な副作用と初期症状

酸素療法は安全な治療法ですが、いくつかの副作用が起こる可能性があります。

多くは軽微なもので、適切な対処で改善できます。早期に気づき、対応することが重要です。

鼻や喉の乾燥と対策

酸素療法で最もよく見られる副作用が鼻や喉の乾燥です。乾燥した酸素を吸い続けることで粘膜が乾き、痛みや不快感、鼻血の原因となることがあります。

特に冬場や空調の効いた室内では乾燥しやすくなります。

乾燥を防ぐための工夫

| 対策方法 | 具体的な内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 加湿 | 酸素濃縮器に加湿ボトルを取り付ける。 | 衛生管理のため精製水を毎日交換する。 |

| 保湿 | マスクやワセリンなどで鼻や口周りを保湿する。 | ワセリンは引火性のない製品を選ぶ。 |

| 室内環境 | 加湿器を使用し、部屋の湿度を40~60%に保つ。 | 湿度が高すぎるとカビの原因になるため注意。 |

皮膚トラブル(カニューラ接触部)

カニューラやテープが常に皮膚に触れていることで、赤み、かゆみ、ただれなどの皮膚トラブルが起こることがあります。

特に耳の後ろや頬はチューブによる圧迫で痛みが出やすい場所です。

- 保護パッドやクッション材の使用

- カニューラを固定する位置の定期的な変更

- 皮膚の清拭と保湿

酸素中毒の可能性

非常にまれですが、不必要に高い濃度の酸素を長期間吸入し続けると肺が障害を受ける「酸素中毒」を引き起こすことがあります。症状としては胸の痛みや咳などが現れます。

このため、医師が指示した流量を厳守することが酸素療法の副作用を防ぐ上で極めて重要です。

重篤な合併症「CO2ナルコーシス」を理解する

酸素療法における最も注意すべき合併症が「CO2ナルコーシス」です。

これは体内に二酸化炭素(CO2)が過剰に溜まってしまうことで起こる、意識障害を伴う危険な状態です。

CO2ナルコーシスとは何か

通常、私たちの呼吸は血液中の二酸化炭素濃度によって調節されています。

しかしCOPDなど一部の患者さんでは常に二酸化炭素濃度が高い状態に身体が慣れてしまい、代わりに「酸素の不足」が呼吸を促す刺激となっています。

このような方が高濃度の酸素を吸うと呼吸を促す刺激がなくなり、呼吸が浅く、回数が少なくなってしまいます。その結果、二酸化炭素を十分に排出できなくなり、体内に溜まってしまうのです。

なぜ高濃度の酸素投与で起こるのか

息が苦しいからといって自己判断で酸素の流量を上げてしまうことが、CO2ナルコーシスの最も一般的な原因です。良かれと思って行った酸素の過剰投与が呼吸を抑制し、危険な状態を招くのです。

酸素投与が禁忌となるケースは限定的ですが、CO2ナルコーシスのリスクが高い患者さんへの高濃度酸素投与は慎重に行う必要があります。

CO2ナルコーシスの危険な兆候

| 初期症状 | 進行時の症状 | 注意点 |

|---|---|---|

| 頭痛、眠気、手の震え | 意識がもうろうとする、呼びかけに反応しない | 普段と違う強い眠気は特に注意が必要 |

| 発汗、皮膚が赤くなる | 呼吸が止まりそうになる | 家族など周りの人が気づくことが重要 |

| ぼんやりする、集中力の低下 | けいれん | これらの症状があれば直ちに医療機関へ連絡 |

CO2ナルコーシスの危険な兆候

CO2ナルコーシスは徐々に進行するため、初期症状を見逃さないことが大切です。

以下のような症状が見られた場合はCO2ナルコーシスの可能性があります。ご家族など周りの方も、これらのサインに注意してください。

- 強い眠気や傾眠(うとうとすることが増える)

- 頭痛や頭が重い感じ

- 手の震え(羽ばたき振戦)

- 判断力や集中力の低下

- 呼びかけへの反応が鈍くなる

これらの症状に気づいたら、すぐに主治医やかかりつけの医療機関に連絡してください。

CO2ナルコーシスを予防するための注意点

CO2ナルコーシスは予防可能な合併症です。安全に酸素療法を続けるために、いくつかの重要なルールを守る必要があります。

医師の指示通りの酸素流量を守る

最も重要なことは医師から指示された酸素流量を絶対に守ることです。

処方された酸素流量は患者さん一人ひとりの呼吸状態や血液中の酸素・二酸化炭素のバランスを考慮して決定されています。この指示は安全と治療効果を両立させるためのものです。

自己判断での流量変更の危険性

「今日はいつもより息苦しいから」といって安易に酸素流量を上げることは大変危険です。一時的に楽になったように感じても、水面下でCO2ナルコーシスが進行している可能性があります。

息苦しさが続く場合は酸素流量を自分で変更するのではなく、必ず医師やクリニックに相談してください。

自己判断による流量変更のリスク

| 行動 | 潜む危険性 | 正しい対応 |

|---|---|---|

| 息苦しい時に流量を上げる | CO2ナルコーシスを引き起こす可能性がある | まず安静にし、それでも改善しない場合は相談 |

| 調子が良い時に流量を下げる | 低酸素血症が悪化し、臓器に負担がかかる | 体調が安定していても指示流量を維持する |

| 知人の設定を真似る | 他人の処方は自分には合わず、危険 | 必ず自分の処方内容を守る |

体調変化を速やかに相談する重要性

風邪をひいた、痰が増えた、息苦しさが強くなったなど普段と違う体調の変化を感じた場合は、CO2ナルコーシスや他の合併症のサインかもしれません。

些細なことと思わずに早めに主治医に連絡し、指示を仰ぐことがご自身の安全を守ることにつながります。

酸素の過剰投与とそのリスク

「酸素は身体に良いものだから、多い分には問題ない」というのは誤解です。酸素の過剰投与はCO2ナルコーシス以外にも身体へのリスクを伴います。

過剰投与が引き起こす身体への影響

必要以上の酸素は体内で「活性酸素」を過剰に発生させる原因となります。活性酸素は細胞を傷つけ、酸化ストレスを高めることで様々な臓器の機能低下を招く可能性があります。

特に肺自体がダメージを受ける「酸素中毒」は高濃度の酸素投与で起こりうるリスクの一つです。

パルスオキシメーターの正しい使い方と解釈

パルスオキシメーターは指先で血中酸素飽和度(SpO2)を手軽に測定できる便利な機器です。

しかし数値に一喜一憂しすぎるのは禁物です。測定値は体動やマニキュア、血行不良などでも変動します。

大切なのは安静時のご自身の平均的な数値を知り、大きな変動がないかを確認することです。

酸素飽和度(SpO2)の一般的な目安

| SpO2の値 | 身体の状態 | 対応 |

|---|---|---|

| 96%以上 | 正常 | 問題ありません |

| 91~95% | 軽度の低下(準正常) | 安静時の目標値とされることが多い |

| 90%以下 | 呼吸不全の状態 | 医師への相談が必要 |

適正な酸素飽和度の目標値

酸素療法における酸素飽和度(SpO2)の目標値は、一般的に90%以上とされています。99%や100%を目指す必要はありません。

むしろ、CO2ナルコーシスのリスクがある患者さんでは高すぎる酸素飽和度は危険なサインである可能性もあります。主治医と相談し、ご自身の目標値を確認しておくことが大切です。

安全な酸素療法のための管理と工夫

治療効果を最大限に引き出し、安全を確保するためには日々の機器の管理や生活上の注意点を守ることが重要です。

酸素濃縮器やボンベの正しい取り扱い

酸素を供給する機器は精密な医療機器です。定期的なメンテナンスはもちろん、日常的な点検も欠かせません。

チューブが折れ曲がっていないか、フィルターの掃除はできているかなど使用方法を再確認し、正しく取り扱いましょう。

酸素機器の日常点検リスト

| 点検項目 | 確認内容 | 頻度 |

|---|---|---|

| 電源・接続 | 電源プラグがしっかり入っているか。 | 毎日 |

| チューブ類 | 折れ、ねじれ、破損がないか。 | 毎日 |

| 加湿器の水 | 規定量が入っているか。汚れていないか。 | 毎日(交換) |

火気の取り扱いに関する厳重注意

酸素自体は燃えませんが、物を燃えやすくする「支燃性」という性質を持っています。そのため酸素療法中は火気の取り扱いが最も重要な注意点となります。

些細な火種が大きな火災につながる危険性があることを常に意識してください。

- タバコ、ライター、マッチ

- ストーブ、ガスコンロ

- 線香、ろうそく

これらの火気から最低でも2メートル以上離れる必要があります。ご家族の協力も得て、火の元には細心の注意を払いましょう。

火気との距離の目安

| 火気の種類 | 最低限保つべき距離 | 特に注意すべきこと |

|---|---|---|

| タバコ・ライター | 厳禁(同室も避ける) | 患者本人だけでなく、家族や来客も対象 |

| ガスコンロ・ストーブ | 2メートル以上 | 調理中や暖房器具使用中は特に注意 |

| 線香・ろうそく | 2メートル以上 | 仏壇などが近くにないか確認する |

旅行や外出時の準備とポイント

酸素療法を行っていても、旅行や外出を楽しむことは可能です。ただし事前の準備が大切です。

携帯用の酸素ボンベの残量を確認し、予備を準備します。また、宿泊先に酸素濃縮器の設置を依頼するなど事前に医療機器業者や旅行会社と相談しておくと安心です。

よくある質問(FAQ)

最後に酸素療法に関して患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- Q酸素療法は一度始めたらやめられないのですか?

- A

酸素療法が必要となる原因の多くは肺の機能が慢性的に低下した状態であるため、生涯にわたって治療を続けるケースが一般的です。

しかし急性増悪など一時的な低酸素血症が原因の場合は、状態が改善すれば酸素療法を終了できることもあります。最終的な判断は検査結果などをもとに主治医が行います。

- Q風邪をひいた時、酸素流量を増やしても良いですか?

- A

絶対に自己判断で流量を増やさないでください。風邪や感染症で息苦しさが悪化した場合、CO2ナルコーシスのリスクが普段より高まることがあります。

息苦しさを感じたら、まずは安静にして様子を見て改善しない場合は速やかに主治医に連絡し、指示を受けてください。

- Q装置の音が気になります。どうすれば良いですか?

- A

酸素濃縮器は作動音がするため、寝室に置くと音が気になるかもしれません。その場合は延長チューブを使用して機器を隣の部屋や廊下に置くことで騒音を軽減できます。

ただしチューブが長くなると酸素流量に影響が出る場合があるため、事前に主治医や業者に相談することが必要です。

- Q家族が注意すべきことは何ですか?

- A

ご家族の協力は安全な在宅酸素療法にとても重要です。特に火気の管理と患者さんの体調変化への気づきが大切です。

CO2ナルコーシスの初期症状(強い眠気、頭痛など)を覚えておき、普段と様子が違う場合は、すぐに医療機関へ連絡できるようサポートしてください。

以上

参考にした論文

KIDA, Kozui, et al. Long-term oxygen therapy in Japan: history, present status, and current problems. Advances in Respiratory Medicine, 2013, 81.5: 468-478.

FUJITA, Motoki, et al. Use of hyperbaric oxygen therapy for preventing delayed neurological sequelae in patients with carbon monoxide poisoning: A multicenter, prospective, observational study in Japan. PLoS One, 2021, 16.6: e0253602.

NAGATA, Kazuma, et al. Domiciliary high-flow nasal cannula oxygen therapy for patients with stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary disease. A multicenter randomized crossover trial. Annals of the American Thoracic Society, 2018, 15.4: 432-439.

TAKAHASHI, Keita, et al. Successful Asymmetric Nasal High-Flow Therapy in CO₂ Narcosis Triggered by Pneumonia in an Elderly Patient: A Case Report. Cureus, 2025, 17.6.

SUZUKI, Satoshi. Oxygen administration for postoperative surgical patients: a narrative review. Journal of Intensive Care, 2020, 8.1: 79.

UMEDA, Akira, et al. Recent insights into the measurement of carbon dioxide concentrations for clinical practice in respiratory medicine. Sensors, 2021, 21.16: 5636.

HIKARI, Amemiya, et al. A case of malignant tumor resection with severe chronic obstructive pulmonary disease managed with intravenous sedation using dexmedetomidine. 2024.

EGAWA, Junji, et al. Effects of anesthetics on early postoperative cognitive outcome and intraoperative cerebral oxygen balance in patients undergoing lung surgery: a randomized clinical trial. Canadian Journal of Anesthesia/Journal canadien d’anesthésie, 2016, 63.10: 1161-1169.

SHIBATA, Yoko, et al. Management goals and stable phase management of patients with chronic obstructive pulmonary disease in the Japanese respiratory society guideline for the management of chronic obstructive pulmonary disease 2022. Respiratory Investigation, 2023, 61.6: 773-780.

UENO, Yoshitoyo, et al. The quality and quantity of sleep on dexmedetomidine during high-flow nasal cannula oxygen therapy in critically ill patients. The Journal of Medical Investigation, 2022, 69.3.4: 266-272.