在宅酸素療法(HOT)を始めるにあたり、医療用酸素吸入器のレンタル料金や手続きについて、多くの方が不安や疑問を抱えています。

この記事では在宅酸素の費用がどのように決まるのか、医療保険や介護保険はどのように関わるのか、具体的な自己負担額から手続きの流れまでを詳しく解説します。

費用に関する正しい知識を身につけ、安心して治療を開始するための一助としてぜひご活用ください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

在宅酸素療法(HOT)とレンタル機器

在宅酸素療法(HOT)は病気によって体内の酸素が不足している方が、ご自宅で医療用の酸素を吸入する治療法です。

この治療には専門の医療機器をレンタルして使用します。

なぜ自宅での酸素吸入が必要なのか

慢性的な呼吸器疾患や心臓疾患などにより、肺でのガス交換がうまくいかなくなると血液中の酸素濃度が低下します。

この低酸素状態が続くと息切れや倦怠感といった症状が現れるだけでなく、心臓や脳など全身の臓器に大きな負担がかかります。

在宅酸素療法は不足した酸素を補い、これらの症状を和らげ、安定した日常生活を送ることを目的とします。

レンタルする医療用酸素吸入器の種類

在宅酸素療法で主に使われる機器は酸素濃縮器です。患者さんのライフスタイルや活動量に合わせて携帯用の酸素ボンベなども併用します。

これらの機器は購入するのではなく、専門の業者からレンタルするのが一般的です。

主な在宅酸素療法用レンタル機器

| 機器の種類 | 特徴 | 主な使用場面 |

|---|---|---|

| 酸素濃縮器 | 室内の空気を取り込み、高濃度の酸素を生成する。 | 自宅での安静時や就寝時 |

| 液体酸素装置 | 液体化された酸素を気化させて供給。親機と子機がある。 | 外出時間が長い方向け |

| 携帯用酸素ボンベ | 高圧の酸素ガスが充填されている。軽量タイプもある。 | 外出、通院、災害時の予備 |

治療の対象となる主な病気

在宅酸素療法は、安静時の動脈血中酸素分圧が55mmHg以下など厚生労働省の定める基準を満たす慢性呼吸不全の患者に対して、主治医の判断で開始されます。その原因となる病気は多岐にわたります。

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 間質性肺炎・肺線維症

- 重度の心不全

- 肺がん

在宅酸素のレンタル料金と医療保険

在宅酸素療法にかかる費用は公的医療保険の適用対象となります。

高額な医療機器をレンタルしますが、実際の自己負担は一定額に抑えられます。

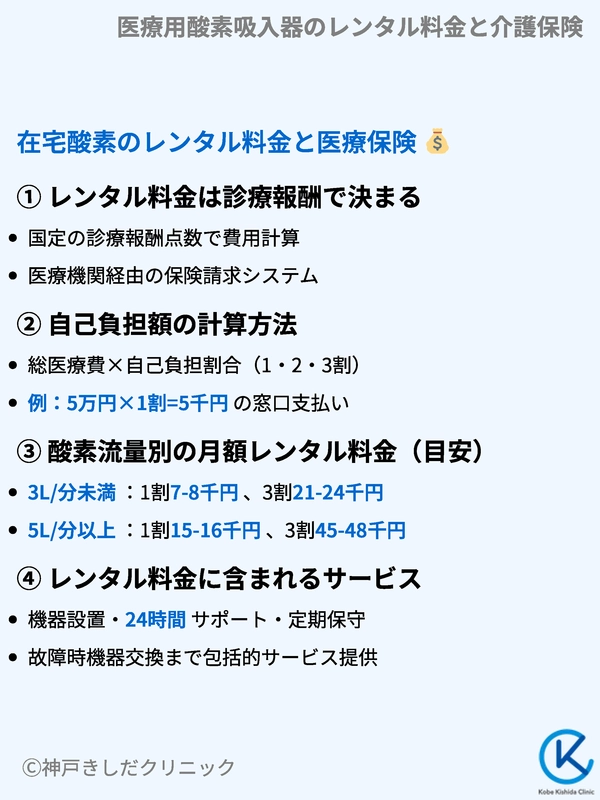

レンタル料金は診療報酬で決まる

在宅酸素療法の費用は国が定めた診療報酬点数に基づいて計算します。

患者さんがレンタル業者に直接全額支払うのではなく、医療機関を通じて保険請求が行われる仕組みです。料金は酸素の流量によって異なり、流量が多いほど高くなります。

自己負担額の計算方法

患者さんが支払う自己負担額は診療報酬点数から計算された総医療費に、ご自身の自己負担割合(1割、2割、3割のいずれか)を掛け合わせた金額です。

例えば総医療費が50,000円で自己負担割合が1割の方であれば、窓口での支払いは5,000円となります。

酸素流量別の月額レンタル料金(目安)

実際の自己負担額は酸素流量や自己負担割合によって変わります。

以下に一般的な酸素濃縮器をレンタルした場合の月額費用の目安を示します。

自己負担割合別の月額料金シミュレーション

| 酸素流量 | 1割負担の場合 | 3割負担の場合 |

|---|---|---|

| 3L/分 未満 | 約7,000円~8,000円 | 約21,000円~24,000円 |

| 3L/分 以上 5L/分 未満 | 約9,000円~10,000円 | 約27,000円~30,000円 |

| 5L/分 以上 | 約15,000円~16,000円 | 約45,000円~48,000円 |

レンタル料金に含まれるサービス

月々のレンタル料金には単に機器を借りる費用だけでなく、安全に治療を続けるためのさまざまなサービスが含まれています。

追加料金を心配することなく、包括的なサポートを受けられます。

- 機器の設置、設定、使用方法の説明

- 24時間対応の電話サポート

- 機器の定期的な保守・点検

- 故障時の機器交換

費用負担を軽減する公的制度

医療保険が適用されても自己負担額が家計の大きな負担となることがあります。そのような場合に活用できる公的な助成制度があります。

高額療養費制度

高額療養費制度は1か月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合に、その超えた金額が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。

在宅酸素療法のレンタル料金もこの制度の対象となるため、多くの場合は自己負担額をさらに抑えることが可能です。

高額療養費制度の上限額(70歳以上・一般所得の例)

| 区分 | 外来(個人ごと) | 入院+外来(世帯ごと) |

|---|---|---|

| 一般所得者 | 18,000円 | 57,600円 |

特定医療費(指定難病)助成制度

間質性肺炎など国が指定する難病が原因で在宅酸素療法を行う場合、「特定医療費(指定難病)助成制度」の対象となることがあります。

この制度の認定を受けると医療費の自己負担上限額が所得に応じて設定され、負担が大幅に軽減されます。

機器の電気代は自己負担

注意点として、酸素濃縮器を作動させるための電気代はレンタル料金には含まれず、自己負担となります。

酸素濃縮器の電気代は機種や使用時間によりますが、月額でおおよそ1,000円~3,000円程度が目安です。(※高流量・長時間使用する場合はそれ以上になることもあります)

自治体によっては、この電気代に対する助成制度を設けている場合があるので、お住まいの市区町村の窓口に確認してみましょう。

在宅酸素療法と介護保険の関係

在宅酸素療法を受けている方は介護保険サービスを併用することも多くあります。しかし、酸素吸入器のレンタルそのものに介護保険は直接適用されません。

原則として医療保険が優先

在宅酸素療法は医師の指示のもとに行う「医療行為」です。そのため機器のレンタル費用はすべて医療保険で賄います。

介護保険の福祉用具貸与の対象品目には医療用酸素吸入器は含まれていません。

介護保険が適用される関連サービス

介護保険は機器のレンタルではなく、在宅療養生活を支えるためのさまざまなサービスに利用できます。

要介護認定を受けている方はケアプランに基づき、これらのサービスを自己負担1割~3割で利用することが可能です。

介護保険で利用できる主なサービス例

| サービスの種類 | 内容 |

|---|---|

| 訪問看護 | 看護師が自宅を訪問し、健康状態の確認や療養上のアドバイスを行う |

| 訪問介護 | ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行う |

| 福祉用具貸与 | 介護用ベッドや車いすなどをレンタルする |

ケアマネジャーへの相談が重要

どのような介護サービスが必要かは一人ひとりの心身の状態や生活環境によって異なります。

担当のケアマネジャー(介護支援専門員)に在宅酸素療法中であることを伝え、医療と介護が連携した適切なケアプランを作成してもらうことが大切です。

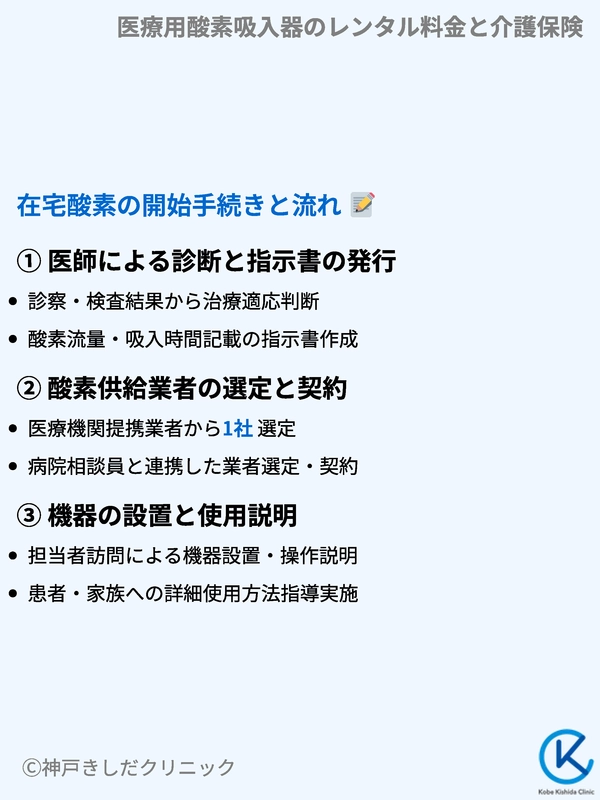

在宅酸素の開始手続きと流れ

在宅酸素療法は医師の診断から始まり、いくつかの段階を経てご自宅での治療開始となります。

医師による診断と指示書の発行

まず、主治医が診察や検査の結果から在宅酸素療法が必要であると判断します。

治療の適応となると、医師は酸素の流量や吸入時間などを記載した「在宅酸素療法指示書」を作成します。

酸素供給業者の選定と契約

次に医療機関と提携している酸素供給業者の中から1社を選び、レンタル契約を結びます。

業者の選定は病院の相談員と相談しながら進めるのが一般的です。業者が決まると機器設置の日程などを調整します。

機器の設置と使用説明

契約した業者の担当者が自宅を訪問し、酸素濃縮器などの機器を設置します。

その際、機器の操作方法や日常の管理、緊急時の対応について患者さん本人とご家族に詳しく説明します。分からないことがあれば、この時に遠慮なく質問しましょう。

設置時に確認する主な項目

| 確認項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 機器の操作 | 電源の入れ方、流量の合わせ方、加湿器の水の交換方法など |

| チューブの管理 | 火気との距離、つまずき防止の工夫、清潔保持の方法など |

| 緊急連絡先 | 24時間対応のサポートセンターの電話番号の確認 |

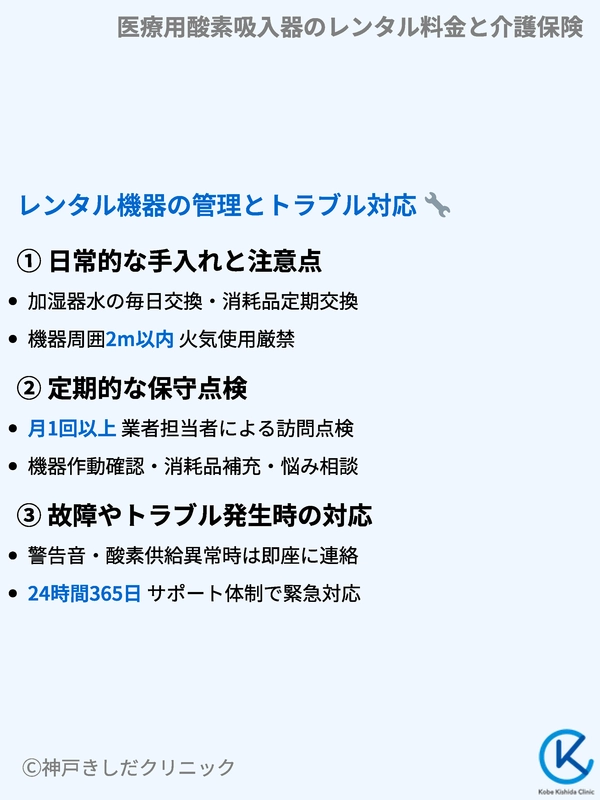

レンタル機器の管理とトラブル対応

在宅酸素療法を安全に続けるためには日常的な機器の管理と、万が一のトラブルに備えておくことが重要です。

日常的な手入れと注意点

機器を清潔に保つことは感染症予防の観点からも大切です。加湿器の水は毎日交換し、鼻カニューラなどの消耗品は定期的に交換します。

また、酸素は燃焼を助ける性質があるため、機器の周囲2メートル以内ではストーブやガスコンロ、タバコなどの火気の使用は厳禁です。

定期的な保守点検

レンタルしている酸素供給業者の担当者が月に1回以上、定期的に自宅を訪問し、機器の保守点検を行います。

この訪問時に機器の作動状況の確認や消耗品の補充、療養上の悩み相談などもできます。

故障やトラブル発生時の対応

酸素濃縮器から警告音が鳴る、酸素が出ていない気がするなど機器に異常を感じた場合は、速やかにレンタル業者の緊急連絡先に電話してください。

多くの業者は24時間365日対応のサポート体制を整えており、電話での指示や必要に応じて緊急訪問による機器の交換などを行います。

慌てずに対処できるよう、緊急連絡先は電話機のそばなど分かりやすい場所に掲示しておきましょう。

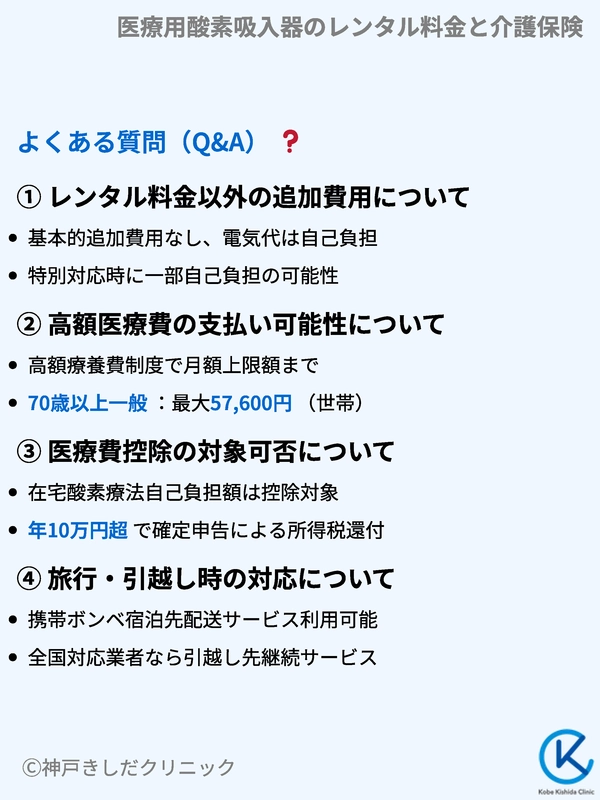

よくある質問(Q&A)

在宅酸素のレンタル費用や手続きについて、よく寄せられる質問にお答えします。

- Qレンタル料金以外に追加でかかる費用はありますか?

- A

月々のレンタル料金には機器の保守点検や消耗品(カニューラ、チューブなど)の費用も含まれているため、基本的な追加費用はありません。

ただし前述の通り、酸素濃縮器の電気代やケース代などは自己負担になります。

また、通常携帯用酸素ボンベの使用も通常は医療保険内でまかなわれるため、頻繁に利用しても追加のレンタル料金は発生しません。ただし、旅行先へのボンベ手配など特別な対応を行う場合には状況に応じて一部自己負担が生じる可能性があります。

- Q医療費が高額になりそうですが、支払えますか?

- A

高額療養費制度があるため、1か月の自己負担額は所得に応じた上限額までとなります。

例えば70歳以上で一般所得の方の場合、外来診療と在宅酸素の費用を合わせても、月の自己負担は最大57,600円(世帯ごと)です。上限額を超えた分は後で払い戻しを受けられます。

事前の申請で窓口での支払いを上限額までにとどめる「限度額適用認定証」の利用も可能です。

- Q確定申告で医療費控除の対象になりますか?

- A

はい、在宅酸素療法の自己負担額は、医療費控除の対象となります。1年間に支払った医療費の合計が10万円(または総所得金額の5%)を超える場合、確定申告を行うことで、所得税の一部が還付される可能性があります。病院や薬局の領収書と一緒に、レンタル費用の領収書も大切に保管しておきましょう。

- Q旅行や引越しをすることはできますか?

- A

はい、可能です。

旅行の場合は宿泊先に携帯用ボンベを事前に配送してもらうサービスなどを利用できます。

引越しの場合もレンタル業者が全国対応していれば、引越し先で継続して同じサービスを受けられます。

いずれの場合も事前の計画と業者への連絡が必要です。まずは主治医とレンタル業者に早めに相談してください。

以上

参考にした論文

KIDA, Kozui, et al. Long-term oxygen therapy in Japan: history, present status, and current problems. Advances in Respiratory Medicine, 2013, 81.5: 468-478.

KOZUI, K. I. D. A. Home Oxygen Therapy in Japan: Clinical application and considerations for practical implementation. JMAJ Research and Reviews, 2011, 54.2: 99-104.

SEINO, Yoshihiko, et al. Clinical efficacy and cost-benefit analysis of nocturnal home oxygen therapy in patients with central sleep apnea caused by chronic heart failure. Circulation Journal, 2007, 71.11: 1738-1743.

BURIOKA, Naoto. Telemonitoring of home oxygen therapy: A review of the state of the art and introduction of a new cloud-based system. Yonago acta medica, 2020, 63.4: 239-245.

CLINI, Enrico M., et al. Home non-invasive mechanical ventilation and long-term oxygen therapy in stable hypercapnic chronic obstructive pulmonary disease patients: comparison of costs. Respiration, 2009, 77.1: 44-50.

KINJO, Kentaro, et al. Cost of physician-led home visit care (Zaitaku care) compared with hospital care at the end of life in Japan. BMC health services research, 2017, 17: 1-9.

JACOBS, Susan S., et al. Home oxygen therapy for adults with chronic lung disease. An official American Thoracic Society clinical practice guideline. American journal of respiratory and critical care medicine, 2020, 202.10: e121-e141.

SANT’ANNA, Cláudia Adriana, et al. Evaluation of health-related quality of life in low-income patients with COPD receiving long-term oxygen therapy. Chest, 2003, 123.1: 136-141.

KATO, Koki; FUKUDA, Haruhisa. Comparative economic evaluation of home‐based and hospital‐based palliative care for terminal cancer patients. Geriatrics & Gerontology International, 2017, 17.11: 2247-2254.

TARPY, Stephen P.; CELLI, Bartolome R. Long-term oxygen therapy. New England Journal of Medicine, 1995, 333.11: 710-714.