肺炎の治療中に「酸素吸入」が必要になることがあります。

なぜ酸素が必要なのか、またご自身の酸素飽和度の数値がどのくらいなら安心できるのか、不安に思う方もいるでしょう。

この記事では肺炎で酸素吸入を行う理由から治療における酸素飽和度の目安、そして退院後の自宅療養で気をつけるべきポイントまでを詳しく解説します。

正しい知識を持つことで安心して治療に臨み、回復への道を歩みましょう。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

なぜ肺炎で酸素吸入が必要になるのか

肺炎は細菌やウイルスなどの病原体が肺に感染して炎症を起こす病気です。

この肺の炎症が体の酸素不足を引き起こす直接的な原因となります。酸素吸入はこの酸素不足を補うための重要な治療法です。

肺炎が引き起こす肺の炎症

健康な肺は肺胞(はいほう)と呼ばれる小さな袋がたくさん集まってできています。肺胞は呼吸で取り込んだ空気から酸素を血液中に渡し、血液中の二酸化炭素を受け取る「ガス交換」の場です。

しかし肺炎になると、この肺胞の中に病原体と戦うために滲出液や膿が溜まり、炎症を起こします。この状態はいわば肺が水浸しになるようなものです。

肺炎による肺の変化

| 項目 | 健康な肺 | 肺炎の肺 |

|---|---|---|

| 肺胞の状態 | 空気が満たされている | 滲出液や膿が溜まる |

| ガス交換機能 | 正常に機能 | 効率が著しく低下 |

ガス交換の障害と低酸素血症

肺胞が炎症を起こすと空気と血液が触れ合う面積が減り、ガス交換の効率が著しく低下します。

このことにより、いくら呼吸をしても血液中に十分な酸素を取り込むことができなくなります。この状態を「低酸素血症」と呼びます。

低酸素血症が続くと心臓や脳をはじめとする全身の臓器に負担がかかり、機能不全に陥る危険性があります。

酸素吸入の目的と効果

酸素吸入は通常の空気よりも高い濃度の酸素を吸入することでガス交換の効率が落ちた肺でも、必要量の酸素を血液中に取り込めるようにする治療です。

低酸素血症を改善し、息苦しさなどの自覚症状を和らげます。また、全身の臓器への負担を軽減し、体が病原体と戦うための体力を温存させる重要な役割も担っています。

酸素飽和度(SpO2)とは何か

肺炎治療において、体の酸素状態を把握するために頻繁に測定するのが「酸素飽和度(SpO2)」です。この数値は治療方針を決める上での重要な指標となります。

SpO2の基本的な意味

酸素飽和度(SpO2)とは、血液中を流れる赤血球のヘモグロビンのうち、何パーセントが酸素と結合しているかを示した値です。

単位はパーセント(%)で表し、この数値が高いほど、全身に十分な酸素が運ばれていることを意味します。パルスオキシメーターという機器で簡単に測定できます。

正常値と注意が必要な数値

健康な人のSpO2は96~99%程度が標準的な正常範囲とされています(100%ちょうどになることは稀です) 。

一般的に95%以下は呼吸状態に何らかの問題がある可能性を示唆し、90%未満になると「呼吸不全」の状態と判断され、適切な治療が必要です。

ただし、慢性的な呼吸器疾患を持つ方などは普段から数値が低い場合もあります。

酸素飽和度(SpO2)の目安

| SpO2(%) | 体の状態 | 対応 |

|---|---|---|

| 96~99 | 正常 | 問題なし |

| 93~95 | 軽度の低下(要注意) | 安静にし、深呼吸を心がける |

| 90~92 | 中等度の低下(要相談) | 医療機関への連絡を検討 |

| 90未満 | 重度の低下(要治療) | 速やかに医療機関を受診 |

パルスオキシメーターでの測定方法

パルスオキシメーターは指先にクリップ状のセンサーを挟むだけで測定ができます。センサーから2種類の光を指先に当て、血液の色の違いを読み取ることでSpO2を測定します。

痛みはなく、数十秒で結果が表示されるため、入院中だけでなく自宅での健康管理にも広く活用されています。

肺炎治療における酸素飽和度の目安

肺炎治療中の酸素飽和度の目標値は患者さんの元々の健康状態や肺炎の重症度によって異なります。医師はこの目標値を参考に酸素の投与量を調整します。

入院治療での目標値

入院中は SpO2を最低でも90%以上に保つことを目標とします。ただし90%は下限目標で、患者の状態に応じて92%以上などより高い値を目指す場合もあります 。

ただしこれは最低限の目標であり、患者さんの状態に応じてより高い数値を目指すこともあります。特に心臓などに持病がある場合は体に負担をかけないよう、より厳密な管理を行います。

自宅療養での管理目標

医師の許可を得て自宅で療養する場合、安静時のSpO2が95%以上を維持できていることが一つの目安となります。

ただし、少し動いただけでも数値が大きく下がる(90%未満になる)場合は、まだ肺の機能が十分に回復していない可能性があります。

その場合は無理せず安静にすることが重要です。医師から個別の指示がある場合は、それに従ってください。

数値が低下した場合の初期対応

自宅でSpO2が普段より低い数値を示した場合は、まず慌てずに安静にして深呼吸を数回繰り返してから再測定します。測定機器の不具合や手足が冷たいことによる測定エラーの可能性もあるためです。

それでも数値が改善しない、あるいは息苦しさなどの症状が伴う場合は、かかりつけの医療機関に連絡し、指示を仰ぎましょう。

すぐに医療機関へ連絡すべき危険なサイン

- 安静にしていてもSpO2が92%以下

- 唇や顔色、指先が紫色っぽい(チアノーゼ)

- 息苦しくて横になれない

- 意識がもうろうとしている

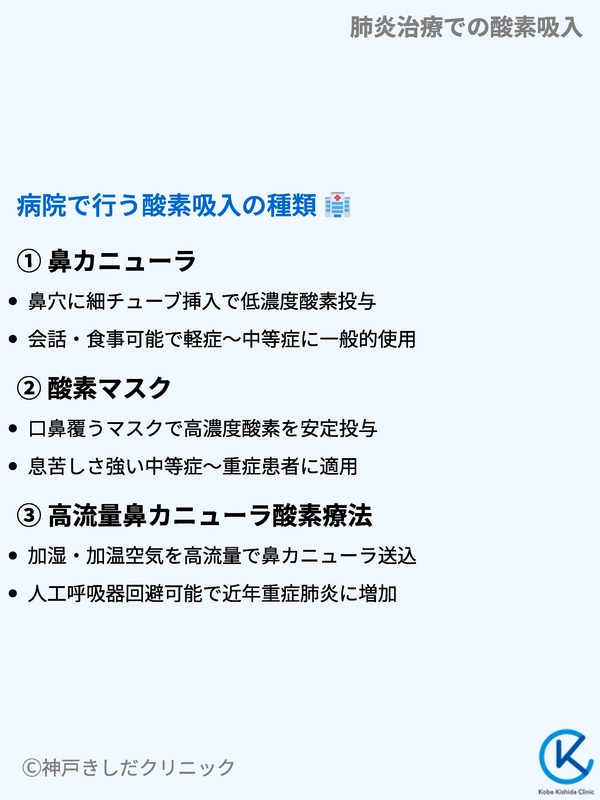

病院で行う酸素吸入の種類

病院では患者さんの呼吸状態や必要な酸素濃度に応じて、いくつかの異なる器具を使い分けて酸素を投与します。

鼻カニューラ

鼻の穴に細いチューブを挿入して酸素を吸入する方法です。比較的低い濃度の酸素投与に用います。

装着したまま会話や食事ができるという利点があります。軽症から中等症の肺炎で最も一般的に使用します。

酸素マスク

口と鼻を覆うマスクを装着する方法です。鼻カニューラよりも高い濃度の酸素を安定して投与できます。

息苦しさが強い場合や、より多くの酸素が必要な中等症から重症の患者さんに使用します。

主な酸素吸入器具の特徴

| 器具の種類 | 特徴 | 主な対象 |

|---|---|---|

| 鼻カニューラ | 装着したまま会話や食事が可能 | 軽症~中等症 |

| 酸素マスク | 高濃度の酸素を安定して投与可能 | 中等症~重症 |

| リザーバー付きマスク | 非常に高い濃度の酸素を投与可能 | 重症 |

高流量鼻カニューラ酸素療法

鼻カニューラを使いながら加湿・加温した空気を高い流量で送り込む治療法です。

通常の酸素吸入よりも呼吸を楽にする効果が高く、人工呼吸器の使用を回避できる場合があります。

近年、重症肺炎の治療で選択されることが増えています。

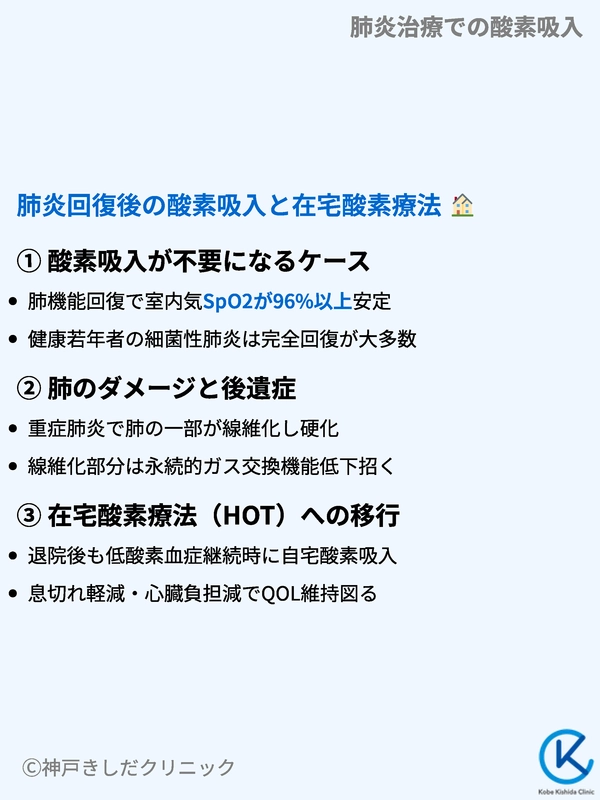

肺炎回復後の酸素吸入と在宅酸素療法

肺炎の炎症が治まれば多くの場合、酸素吸入は不要になります。しかし、肺に受けたダメージの程度によっては退院後も酸素吸入が必要になることがあります。

酸素吸入が不要になるケース

肺炎が治癒して肺の機能が回復すれば、室内気でのSpO2が安定して96%以上を保てるようになり、酸素吸入は終了となります。

特に元々健康であった若い方の細菌性肺炎などでは完全に回復して後遺症を残さないケースがほとんどです。

肺のダメージと後遺症

重症の肺炎や間質性肺炎のように肺が硬くなるタイプの肺炎では炎症が治まった後も肺の一部が線維化し、硬くなってしまうことがあります。

この線維化した部分は元に戻らず、ガス交換の機能が永久に低下してしまうことがあります。この状態を「肺線維症」と呼び、肺炎の後遺症の一つです。

在宅酸素療法(HOT)への移行

肺炎の後遺症などにより、退院後も安静時や労作時に低酸素血症が続く場合は、自宅で酸素吸入を続ける「在宅酸素療法(HOT)」を導入します。

これにより息切れを軽減し、心臓への負担を減らすことでQOL(生活の質)を維持しながら社会復帰を目指します。

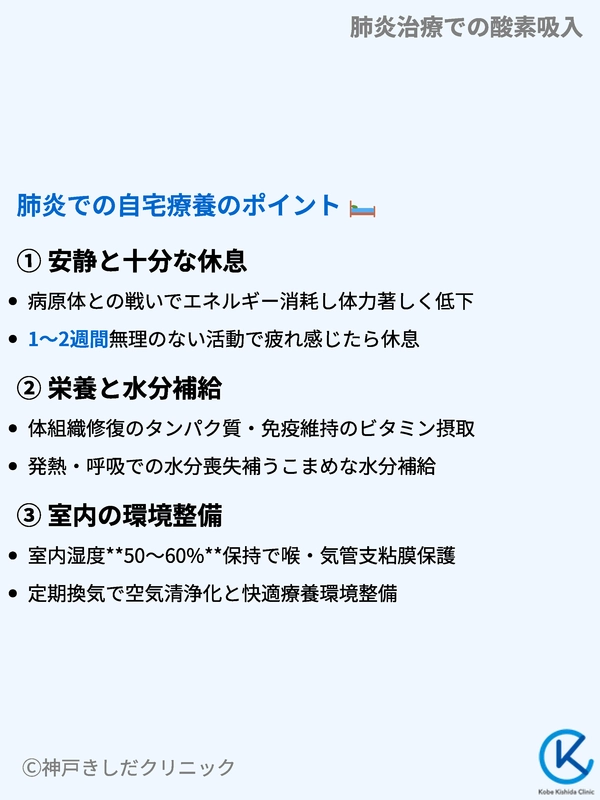

肺炎での自宅療養のポイント

医師から自宅療養の許可が出た後も無理は禁物です。体力を回復させ、再発を防ぐためにいくつかのポイントを意識して生活することが大切です。

安静と十分な休息

肺炎後の体は病原体との戦いでエネルギーを消耗し、体力が著しく低下しています。回復には十分な休息と睡眠が何よりも重要です。

症状が軽快したからといってすぐに普段通りの生活に戻るのではなく、少なくとも1〜2週間は無理のない範囲で活動し、疲れを感じたらすぐに休むように心がけましょう。

栄養と水分補給

体力の回復にはバランスの取れた食事が欠かせません。特に体の組織を修復するたんぱく質や免疫機能を維持するビタミンを意識して摂取することが大切です。

また、発熱や呼吸で失われる水分を補うため、こまめな水分補給も忘れないようにしましょう。

回復期に意識したい栄養素

| 栄養素 | 主な働き | 多く含まれる食品 |

|---|---|---|

| たんぱく質 | 体力・筋力の回復 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンC | 免疫機能の維持 | 果物、野菜(パプリカ、ブロッコリー) |

| 亜鉛 | 細胞の再生 | 牡蠣、レバー、牛肉 |

室内の環境整備

快適な療養環境を整えることも回復を助けます。特に空気の乾燥は喉や気管支の粘膜を傷つけ、咳を悪化させる原因になります。

加湿器などを使って室内の湿度を50~60%に保つようにしましょう。また、定期的な換気で空気をきれいに保つことも重要です。

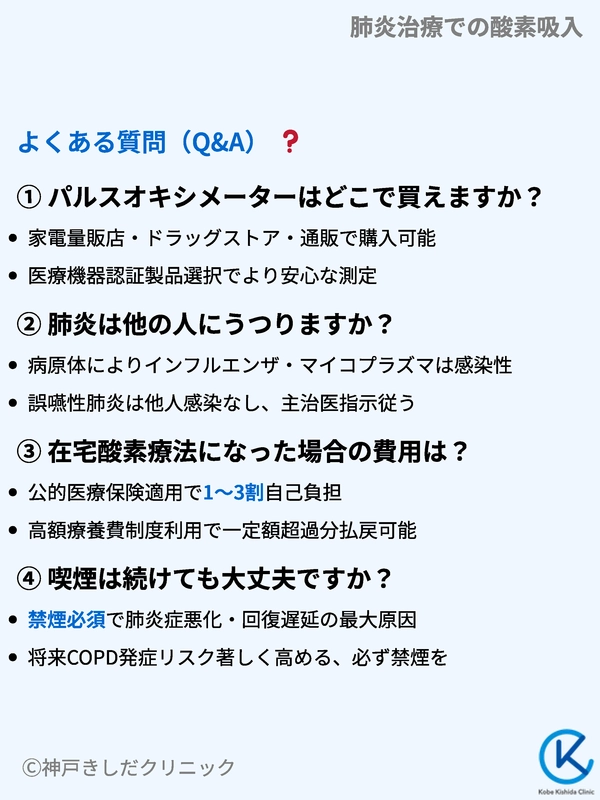

よくある質問(Q&A)

肺炎の治療や療養に関して患者さんからよく寄せられる質問についてお答えします。

- Qパルスオキシメーターはどこで買えますか?

- A

パルスオキシメーターは家電量販店やドラッグストア、インターネット通販などで購入できます。

ただしさまざまな製品があるため、医療機器として認証されているものを選ぶとより安心です。

購入に際して不明な点があれば、かかりつけ医や薬剤師に相談するのも良いでしょう。

- Q肺炎は他の人にうつりますか?

- A

肺炎の原因となる病原体によります。例えばインフルエンザウイルスやマイコプラズマ、結核菌などが原因の肺炎は咳やくしゃみなどを介して他の人に感染する可能性があります。

一方、高齢者に多い誤嚥性肺炎は食べ物などが誤って気管に入ることで起こるため、他人にうつることはありません。

感染対策については主治医の指示に従ってください。

- Q在宅酸素療法になった場合の費用は?

- A

在宅酸素療法は公的医療保険の適用対象となります。

自己負担額は年齢や所得に応じて1割から3割です。また、医療費の自己負担額には上限があり、高額療養費制度を利用することで、一定額を超えた分が払い戻されます。

詳しい手続きについては病院の医療相談室やソーシャルワーカーにご相談ください。

- Q喫煙は続けても大丈夫ですか?

- A

禁煙は必須です。喫煙は肺の炎症を悪化させ、回復を遅らせる最大の原因の一つです。

また、肺炎が治った後も喫煙を続けることは将来的にCOPD(慢性閉塞性肺疾患)など、別の呼吸器疾患を発症するリスクを著しく高めます。

ご自身の健康のためにこれを機に必ず禁煙しましょう。

以上

参考にした論文

YOSHIMOTO, Akihiro, et al. Severe community-acquired pneumonia in an intensive care unit: risk factors for mortality. Internal medicine, 2005, 44.7: 710-716.

IKUYAMA, Yuichi, et al. Successful recovery from critical COVID-19 pneumonia with extracorporeal membrane oxygenation: a case report. Respiratory Medicine Case Reports, 2020, 30: 101113.

SAKAI, Mikiyasu; SAKAI, Takamasa; OHTSU, Fumiko. Short-course treatment for community-acquired pneumonia in adults aged less than 65 years in Japan: A descriptive study using large healthcare claims database. Journal of Infection and Chemotherapy, 2025, 31.5: 102698.

TAGAMI, Takashi, et al. Low-dose corticosteroid use and mortality in severe community-acquired pneumonia patients. European Respiratory Journal, 2015, 45.2: 463-472.

SHINDO, Yuichiro, et al. Health-care-associated pneumonia among hospitalized patients in a Japanese community hospital. Chest, 2009, 135.3: 633-640.

YATERA, Kazuhiro; YAMASAKI, Kei. Management of the Diagnosis and Treatment of Pneumonia in an Aging Society. Internal Medicine, 2025, 64.4: 503-517.

OKUMURA, Junya, et al. Mortality in patients with community‐onset pneumonia at low risk of drug‐resistant pathogens: impact of β‐lactam plus macrolide combination therapy. Respirology, 2018, 23.5: 526-534.

SAWADA, Yusuke, et al. Early rehabilitation and in-hospital mortality in intensive care patients with community-acquired pneumonia. American Journal of Critical Care, 2018, 27.2: 97-103.

SHIMIZU, Akio, et al. Early physical rehabilitation effectiveness in frail older patients hospitalized for community-acquired pneumonia: analysis of a nationwide database in Japan. Aging Clinical and Experimental Research, 2023, 35.2: 341-348.

TAKAZONO, Takahiro, et al. Effects of Broad-Spectrum Antimicrobials on Patients with Community-Acquired Pneumonia with Low Risk for Drug-Resistant Pathogens: Historical Cohort Study in Japan. Infectious Diseases and Therapy, 2025, 14.5: 1043-1059.