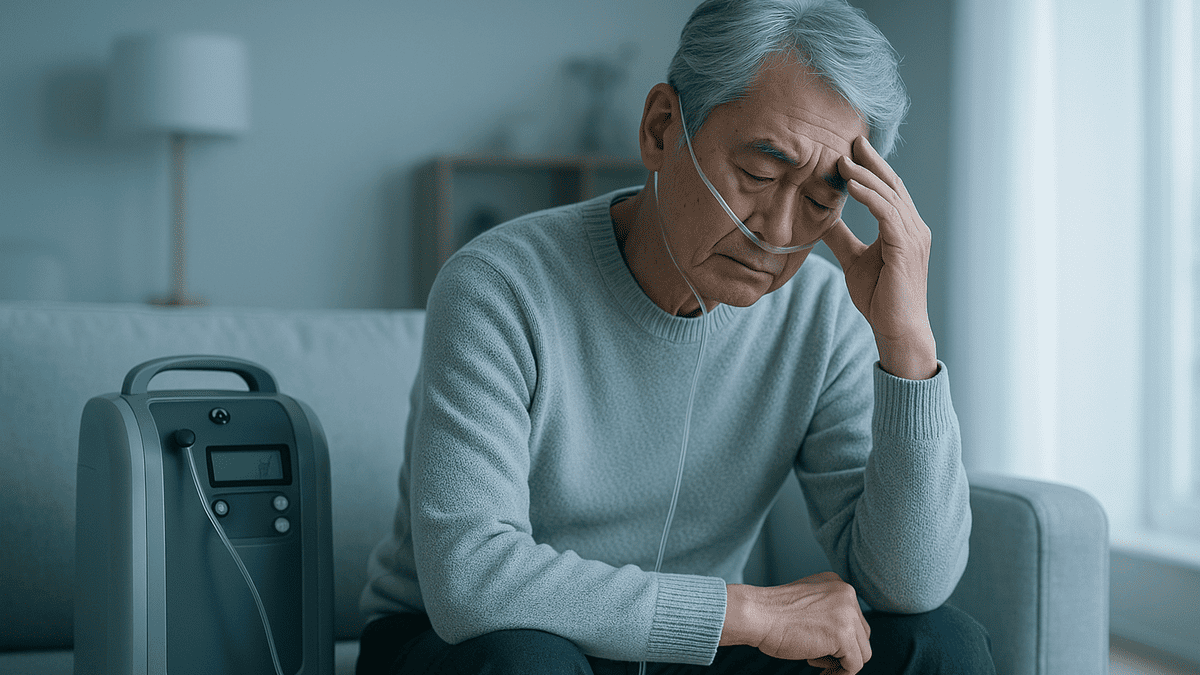

在宅酸素療法(HOT)は息苦しさを和らげ、生活の質を向上させる重要な治療法です。

しかし、日常生活に変化が伴うため、「デメリットが多いのでは?」と不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事ではHOTのデメリットと感じられがちな点や日常生活の注意点を具体的に解説し、治療と上手に付き合っていくためのポイントをご紹介します。

在宅酸素療法(HOT)の基本的な理解

在宅酸素療法(HOT)を始めるにあたり、多くの方がその必要性を理解しつつも、生活の変化に戸惑いを感じます。

まずはこの治療法の本質と、なぜ「デメリット」と感じる側面があるのかを正しく知ることが、前向きな一歩に繋がります。

HOTは生命を支える重要な治療法

大前提として、HOTは慢性呼吸不全などによって体内の酸素が不足している状態を改善し、心臓や肺への負担を軽減するための生命を支える治療です。

息切れなどの自覚症状を軽くし、活動範囲を広げ、より良い生活を送ることを目的とします。デメリットと感じる側面も、この大きなメリットを得るための一部と捉えることが大切です。

なぜデメリットと感じることがあるのか

これまで無かった医療機器が生活空間に入り、常にチューブを装着し、外出時にはボンベを持ち歩くなど、ライフスタイルに変化が生じます。

これらの物理的な制約や周囲の視線などが心理的な負担となり、「デメリット」として感じられることがあります。

HOTの主なメリットとデメリット

| 側面 | 具体的な内容 |

|---|---|

| メリット | 息切れの軽減、心肺機能の負担軽減、活動範囲の拡大、生命予後の改善 |

| デメリット(と感じやすい点) | 機器による行動の制約、火気管理の徹底、外出時の荷物、心理的・経済的負担 |

メリットとデメリットのバランス

HOTを続けるかどうかは治療によって得られるメリットと、生活上のデメリットと感じる部分を天秤にかけて判断するものではありません。

医師は患者さんの体の状態から「治療が必要」と判断してHOTを処方します。

大切なのはデメリットと感じる部分をいかに工夫して乗り越え、治療のメリットを最大限に享受するかという視点です。

日常生活における物理的な制約

HOTを始めると酸素濃縮器やチューブ、携帯用ボンベなどが生活の一部になります。これらがもたらす物理的な制約について知り、対策を考えることで、日々の「酸素生活」をより快適にできます。

酸素濃縮器の設置と騒音

酸素濃縮器は室内の空気から酸素を作り出すため、作動音がします。特に静かな夜間には音が気になって眠りにくいと感じる方もいます。

設置場所を工夫したり、防振マットを敷いたりすることで、音を軽減できます。

酸素濃縮器の騒音対策

| 対策方法 | 具体的な工夫 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 設置場所の工夫 | 寝室から離れた部屋に設置し、長いチューブを使う | 音源からの距離を確保 |

| 防振・防音対策 | 機器の下に防振ゴムやマットを敷く | 床への振動伝達を軽減 |

| 機器の選定 | 比較的静音性の高いモデルを医師や業者に相談する | 機器自体の作動音を抑制 |

チューブ(カニューラ)による行動の制限

鼻につけるカニューラから伸びるチューブは家の中を移動する際に足に絡まったり、ドアに挟まったりすることがあります。この煩わしさは多くの方が経験するデメリットの一つです。

チューブを壁際に固定する、家具の配置を工夫するなど安全な動線を確保することが重要です。

携帯用酸素ボンベの重さと持ち運び

外出時に使用する携帯用酸素ボンベには、ある程度の重さがあります。専用のカートで引いて移動しますが、階段や段差のある場所では持ち上げる必要があり、負担に感じることがあります。

軽量タイプのボンベを選んだり、外出時間を計画的に管理したりする工夫が求められます。

周囲の目が気になる心理的な負担

治療に必要なことだと頭では分かっていても、鼻にチューブをつけた姿で外出することに抵抗を感じたり、周囲の視線が気になったりするのは自然なことです。

こうした心理的な負担もHOTの大きなデメリットの一つと言えるでしょう。

カニューラ装着への抵抗感

特に治療を始めたばかりの頃はカニューラを装着している自分の姿に慣れず、外出をためらってしまうことがあります。

しかし、HOTは活動的に過ごすための治療です。まずは近所の散歩など短い時間から外出に慣れていくことが大切です。

他者からの視線と誤解

街中で物珍しそうな視線を向けられたり、「重い病気なのでは」と誤解されたりすることへの不安を感じる方もいます。

HOTはまだ社会的に十分に認知されていないため、こうした反応が起こることもあります。しかしそれは相手に悪意があるわけではなく、単に知らないだけの場合がほとんどです。

心理的負担を軽くする考え方

| 視点 | 具体的な考え方 |

|---|---|

| 自分主体で考える | 「他人のためでなく、自分の健康のためにしている」と考える |

| 目的を意識する | 「これがあるから、好きな場所に外出できる」と捉える |

| 仲間を見つける | 同じ治療をしている患者会などで気持ちを共有する |

家族や介護者への気兼ね

「家族に迷惑をかけているのではないか」「火の管理などで気を遣わせている」といった、ご家族に対する負い目を感じてしまうことがあります。

しかし、ご家族はあなたの健康を第一に願っています。感謝の気持ちを伝えつつ、自分でできることは自分で行う姿勢を見せることが良好な関係に繋がります。

安全管理に伴う精神的なプレッシャー

HOTを行う上で安全管理は最も重要な項目です。特に火気の管理は徹底する必要があり、このことが精神的なプレッシャーやストレスになることもあります。

正しい知識を持つことで、過度な不安を解消しましょう。

火気厳禁という絶対的なルール

酸素には物を燃えやすくする性質があるため、酸素吸入中は火気の使用が絶対に禁止です。ガスコンロやストーブ、タバコ、線香など、火を使うものからは2メートル以上の距離を保つ必要があります。

このルールをご本人だけでなく、同居するご家族全員が理解し、徹底することが大切です。

機器の操作とトラブルへの不安

「操作を間違えたらどうしよう」「急に機械が止まったらどうしよう」といった、機器の取り扱いに関する不安もつきものです。

機器の操作方法は業者の担当者が丁寧に説明します。また、緊急連絡先は24時間対応しています。分からないこと、不安なことは、遠慮なく医療スタッフや業者に確認しましょう。

- 緊急連絡先を電話機のそばに貼っておく

- 簡単な操作マニュアルを機器の近くに置く

- 家族にも操作方法を共有しておく

停電など緊急時の対応

酸素濃縮器は電気で動くため、停電は大きな問題です。停電時には、すぐに携帯用酸素ボンベに切り替える必要があります。

日頃からボンベの使い方を確認し、常に残量のあるボンベをすぐに使える場所に準備しておくことが、いざという時の安心に繋がります。

この準備により、緊急時の不安を大きく減らすことができます。

停電発生時の対応

| 手順 | 行動内容 |

|---|---|

| 1. 落ち着く | 慌てず、まずは身の安全を確保する |

| 2. ボンベへ切替 | 準備しておいた携帯用酸素ボンベに切り替える |

| 3. 情報収集 | テレビやラジオで停電の状況を確認する |

経済的な負担と制度の活用

治療を継続する上で費用の問題は避けて通れません。HOTは医療保険の適用対象ですが、自己負担が発生します。

どのような費用がかかり、負担を軽減するためにどんな制度が使えるのかを知っておきましょう。

医療保険適用後の自己負担額

HOTのレンタル費用などは医療保険が適用され、自己負担はかかった医療費の1〜3割です。

月々の負担額は処方される酸素流量などによって多少異なりますが、一定の範囲内に収まることがほとんどです。

機器の電気代について

酸素濃縮器は24時間稼働させることが多いため、電気代が気になるところです。

機種にもよりますが、一般的に月々数千円程度の電気代が追加でかかると言われています。省エネ性能の高い機種も開発されています。

月々の費用の内訳(目安)

| 費用項目 | 負担の考え方 |

|---|---|

| レンタル・管理費用 | 医療保険適用。自己負担割合分を支払う。 |

| 電気代 | 自己負担。機種や使用時間により変動。 |

| 診察・薬剤費 | 別途、定期的な診察や他の薬の費用がかかる。 |

高額療養費制度の活用法

1ヶ月の医療費の自己負担額が上限額を超えた場合、その超えた分が払い戻される「高額療養費制度」が利用できます。

HOTの費用もこの制度の対象です。所得によって上限額は異なります。

ご自身の加入している公的医療保険(健康保険組合や市区町村など)に問い合わせることで、詳しい手続きを確認できます。

デメリットを乗り越え上手に付き合う工夫

これまで見てきたようなデメリットと感じる点を少しの工夫で乗り越え、より快適な「酸素生活」を送ることが可能です。

ここでは具体的な工夫のポイントをいくつか紹介します。

快適な療養環境の整備

毎日の生活空間を快適にすることはストレス軽減に直結します。チューブの配線を工夫するだけで、家の中での動きやすさが格段に向上します。

療養環境を快適にする工夫

| 工夫のポイント | 具体的な方法 |

|---|---|

| チューブの整理 | 壁際にチューブを固定するクリップを使う、部屋の角に沿わせる |

| 家具の配置 | よく通る動線上の障害物をなくす、機器の周りにスペースを確保する |

| 騒音対策 | 機器を寝室から離し、防振マットなどを活用する |

外出を諦めないための準備

外出時の負担を減らすためには事前の準備が大切です。行き先のトイレの場所やエレベーターの有無などを調べておくだけで、心の余裕が生まれます。

また、ボンベの残り時間を計算し、無理のない計画を立てる習慣をつけましょう。

周囲への理解を促す働きかけ

もし可能であれば、親しい友人や近所の人などに、ご自身の状況を簡単に話してみるのも一つの方法です。

「息苦しさを楽にするために使っている」と伝えるだけで相手の理解が深まり、不要な気遣いや誤解が減ることがあります。

よくある質問(Q&A)

在宅酸素療法を始めた方や、これから始める方が抱きやすい疑問にお答えします。

- Qチューブをつけたまま眠れますか?

- A

はい、眠れます。むしろ、睡眠中は呼吸が浅くなるため、医師の指示通りに酸素を吸入し続けることが非常に重要です。

寝返りを打ってもチューブが外れにくいように工夫されたカニューラもありますので、気になる方はご相談ください。

- Qお風呂に入る時はどうすればよいですか?

- A

酸素濃縮器やボンベを浴室内に持ち込むことは絶対にできません。

脱衣所に機器を置き、長いチューブを使って入浴します。湯気でチューブの先が濡れると酸素の流れが悪くなることがあるため、注意が必要です。

入浴は体力を消耗するため長湯は避けましょう。

- Q機器の音がうるさくて眠れません。

- A

まずは機器を寝室から離れた場所に設置し、長いチューブを使用する方法を試してみてください。防振マットの利用も効果的です。

それでも改善しない場合は、より静音性の高い機種に変更できないか、主治医や業者に相談してみましょう。

- Q災害時にはどうしたら良いですか?

- A

災害への備えは非常に重要です。

停電に備えて携帯用ボンベを常に準備しておくこと、避難が必要になった場合に備えて数日分のボンベやカニューラなどをまとめた「緊急持ち出し袋」を用意しておくことをお勧めします。

また、地域の電力会社や酸素供給業者、自治体などと連携し、緊急時の支援体制を確認しておくことも安心に繋がります。

- 携帯用ボンベ(予備を含む)

- カニューラ(予備)

- お薬手帳、保険証のコピー

以上

参考にした論文

OGAWA, Ryo, et al. Variability in Home Oxygen Therapy Practices for Bronchopulmonary Dysplasia in Japan: A Questionnaire Survey. Journal of Paediatrics and Child Health, 2025.

MIYAMOTO, Kenji, et al. Gender effect on prognosis of patients receiving long-term home oxygen therapy. The Respiratory Failure Research Group in Japan. American journal of respiratory and critical care medicine, 1995, 152.3: 972-976.

MISHIMA, Michiaki, et al. Relationship between dyspnea in daily life and psycho-physiologic state in patients with chronic obstructive pulmonary disease during long-term domiciliary oxygen therapy. Internal medicine, 1996, 35.6: 453-458.

NISHIMURA, Masaji. High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults. Journal of intensive care, 2015, 3.1: 15.

NISHIMURA, Masaji. High-flow nasal cannula oxygen therapy devices. Respiratory Care, 2019, 64.6: 735-742.

AIDA, Akira, et al. Prognostic value of hypercapnia in patients with chronic respiratory failure during long-term oxygen therapy. American journal of respiratory and critical care medicine, 1998, 158.1: 188-193.

NAKANE, Masaki. Biological effects of the oxygen molecule in critically ill patients. Journal of intensive care, 2020, 8.1: 95.

TARPY, Stephen P.; CELLI, Bartolome R. Long-term oxygen therapy. New England Journal of Medicine, 1995, 333.11: 710-714.

GRAHAM, Hamish, et al. Providing oxygen to children in hospitals: a realist review. Bulletin of the World Health Organization, 2017, 95.4: 288.

MIYAHARA, Yoshiyuki, et al. Echocardiographic evaluation of right cardiac function in patients with chronic pulmonary diseases. Japanese heart journal, 2001, 42.4: 483-493.