在宅酸素療法(HOT)を始めるにあたり、「酸素濃縮器と酸素ボンベ、どちらを使えばいいの?」「自宅での使い方が難しそう」といった不安を感じていませんか。

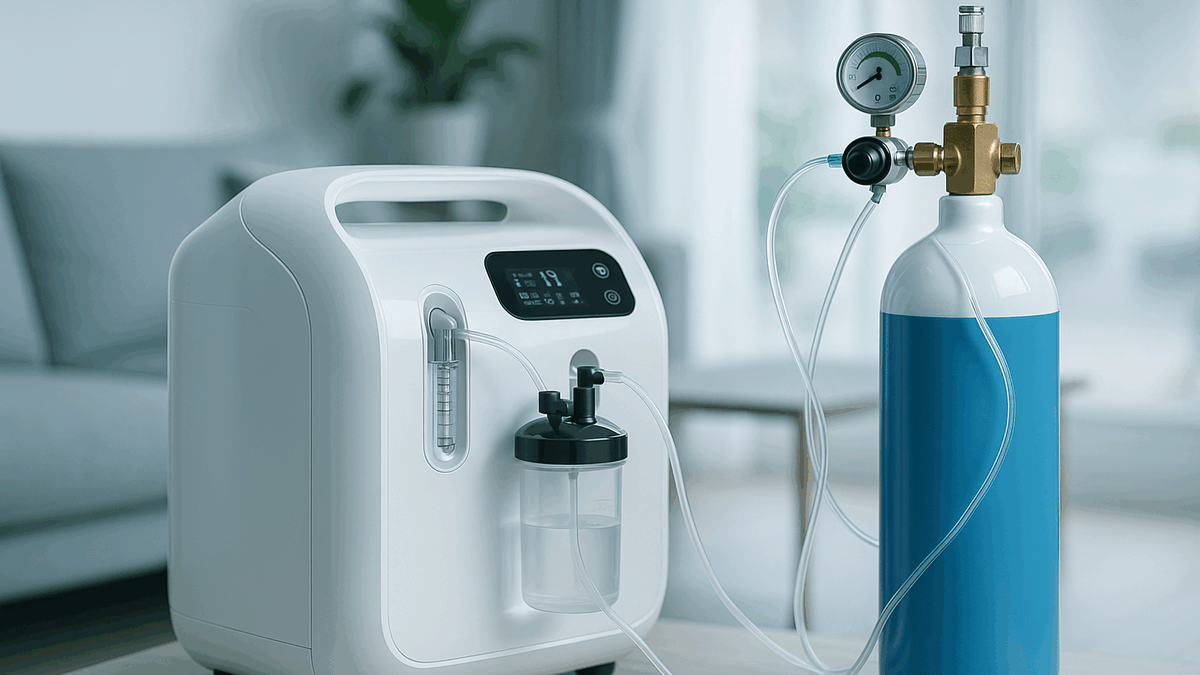

この記事では在宅酸素療法で用いる医療用機器である「酸素濃縮器」と「酸素ボンベ」の仕組みや特徴、それぞれの違いを詳しく解説します。

ご自身の生活に合わせた機器の選択や自宅での安全な酸素吸入の方法を理解し、安心して治療に取り組むための一助となれば幸いです。

在宅酸素療法(HOT)とは? 自宅で酸素を吸入する目的

在宅酸素療法(Home Oxygen Therapy、略してHOT)は病気によって体内に十分な酸素を取り込めなくなった方が、ご自宅で酸素を吸入する治療法です。

医師の指導のもと、医療用の酸素供給機器を使い、日常生活を送りながら継続的に酸素を補給します。

この治療により、息苦しさなどの症状を和らげて生活の質(QOL)の維持や向上を目指します。

なぜ自宅で酸素療法が必要になるのか

肺や心臓の病気が進行すると血液中の酸素濃度が低下します。

酸素不足の状態が続くと息切れや倦怠感といった症状が現れるだけでなく、心臓や肺に大きな負担がかかり、さまざまな合併症を引き起こす可能性があります。

入院せずに住み慣れたご自宅で日常生活を送りながら安定して酸素を補給し、体の負担を軽減するために在宅での酸素療法が必要となります。

在宅酸素療法の対象となる主な病気

在宅酸素療法はさまざまな呼吸器疾患や心疾患の患者さんが対象となります。医師が患者さんの状態を総合的に診て治療の必要性を判断します。

代表的な病気には慢性閉塞性肺疾患(COPD)や肺結核後遺症、間質性肺炎などがあります。

在宅酸素療法の対象となりうる疾患の例

| 分類 | 主な疾患名 | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| 呼吸器疾患 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | タバコ煙などを主とする有害物質の長期吸入が原因で起こる肺の炎症性疾患 |

| 呼吸器疾患 | 間質性肺炎 | 肺胞の壁(間質)に炎症や線維化が起こり、肺が硬くなる病気の総称 |

| 心疾患 | 慢性心不全 | 心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなった状態 |

治療によって期待できること

在宅酸素療法を行うことで低酸素状態が改善され、多くの良い影響が期待できます。

まず、息苦しさが軽減されることで体を動かすことが楽になります。これにより食事や着替え、入浴といった日常の動作が行いやすくなるでしょう。

また、睡眠の質が向上したり心臓への負担が減ることで、長期的な生命予後の改善にもつながることがわかっています。

医師が在宅酸素療法を判断する基準

医師は動脈血中の酸素濃度を測定する検査結果に基づいて在宅酸素療法の開始を判断します。具体的には動脈血酸素分圧(PaO2)の値が一定の基準を下回っている場合に保険適用の対象となります。

安静時の測定だけでなく、睡眠時や運動時に酸素濃度が著しく低下する場合も治療の対象となることがあります。

最終的には患者さん一人ひとりの症状や生活状況を考慮して総合的に決定します。

酸素濃縮器の仕組みと特徴

在宅酸素療法で中心的な役割を担うのが「酸素濃縮器」です。

コンセントにつないで電気で動くこの機器は、室内の空気から酸素以外の気体を取り除き、高濃度の酸素を作り出します。

酸素を買い足す必要がなく、ご自宅で継続的に酸素を供給できるのが大きな特徴です。

空気中から酸素を取り出す仕組み

酸素濃縮器の内部には「ゼオライト」という物質が入った筒があります。このゼオライトには窒素を吸着しやすい性質があります。

機器が室内の空気を取り込むと、まずコンプレッサー(圧縮機)で空気に圧力をかけます。圧力をかけられた空気がゼオライトの筒を通過する際に窒素が吸着され、酸素が通り抜けます。

この過程を経て約90%以上の高濃度酸素が生成され、患者さんのもとへ届けられます。

酸素濃縮器のメリット

酸素濃縮器の最大のメリットは酸素切れの心配がないことです。電気さえあれば24時間連続で酸素を供給できるため、夜間や長時間の使用でも安心です。

また、酸素ボンベのように残量を気にして交換したり、定期的に業者に配送してもらったりする必要がありません。

この手軽さが在宅での療養生活を支えます。

酸素濃縮器のデメリットと注意点

一方でデメリットも存在します。常に電気を使用するため、電気代がかかります。

また、機器の作動中はコンプレッサーの音がするため、寝室などに置く場合は音が気になる方もいるかもしれません。

そして最も重要な注意点が停電時には使用できなくなることです。このため、万が一の停電に備えて予備として酸素ボンベを準備しておくことが重要です。

酸素濃縮器の長所と短所

| 項目 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| メリット | 酸素切れの心配がない | 電気があれば連続使用が可能 |

| デメリット | 停電時に使用できない | 緊急用に酸素ボンベの併用が必要 |

| デメリット | 作動音がする | 機種により音の大きさは異なる |

設置型と携帯型の違い

酸素濃縮器には主に自宅内で使用する「設置型」と外出時に持ち運びができる「携帯型」の2種類があります。

設置型は供給できる酸素の流量が多く、安定しているため、ご自宅での基本的な療養を支えます。

一方、携帯型はバッテリーを内蔵し、軽量でコンパクトなため、通院や買い物、旅行など活動の幅を広げることを可能にします。

設置型と携帯型濃縮器の主な違い

| 種類 | 主な使用場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| 設置型 | 自宅 | 安定した高い流量の酸素を供給できる。24時間使用が可能。 |

| 携帯型 | 外出時 | 軽量で持ち運びやすい。バッテリーで駆動する。 |

酸素ボンベの仕組みと特徴

酸素ボンベは気体の酸素を高い圧力で圧縮して詰め込んだ金属製の容器です。電気を必要としないため、停電時や災害時、また電気のない場所での活動に欠かせない存在です。

在宅酸素療法では主に酸素濃縮器のバックアップや短時間の外出用として用います。

高圧の酸素を詰めた容器

医療用の酸素ボンベには純粋な酸素が約14.7MPa(メガパスカル)という非常に高い圧力で充填されています。この高い圧力のおかげで、コンパクトな容器でも多くの酸素を蓄えることができます。

使用する際には「圧力調整器」という器具を取り付け、圧力を下げてから医師に指示された流量で安全に吸入します。

酸素ボンベのメリット

酸素ボンベの最大のメリットは電源が不要であることです。このため、停電しても酸素吸入を継続できます。

また、酸素濃縮器のような作動音がないため非常に静かです。軽量な小型ボンベは持ち運びが容易で、カートに乗せて外出することもできます。

電気を使わない手軽さと静粛性が酸素ボンベの利点です。

酸素ボンベのデメリットと注意点

酸素ボンベは中の酸素を使い切ると空になってしまいます。そのため、残量を常に圧力計で確認し、なくなる前に交換する手間が必要です。

また、定期的に業者に新しいボンベを配送してもらう必要があります。

高圧ガスを扱っているため、衝撃を与えたり火気の近くに置いたりしないよう、取り扱いには十分な注意が求められます。

酸素ボンベの長所と短所

| 項目 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| メリット | 電源が不要 | 停電時や外出先でも使用できる |

| メリット | 作動音がなく静か | 音に敏感な方でも安心 |

| デメリット | 残量管理が必要 | 使い切ると交換・補充が必要 |

濃縮器との使い分け

在宅酸素療法では酸素濃縮器と酸素ボンベを上手に使い分けることが大切です。

基本的には自宅での生活は酸素濃縮器を使用し、停電などの緊急時や通院・買い物といった短時間の外出の際に酸素ボンベを使用するのが一般的です。

それぞれの機器の特性を理解し、生活の場面に合わせて活用することで、より安全で快適な療養生活を送ることができます。

【比較】酸素濃縮器と酸素ボンベ どちらを選ぶ?

在宅酸素療法を始める際、多くの患者さんは酸素濃縮器を主として利用し、酸素ボンベを補助的に使います。しかし、個々の生活スタイルや活動量によって最適な組み合わせは異なります。

ここではいくつかの観点から両者を比較し、選択のヒントを探ります。

使用シーン別の比較

ご自身の生活を振り返り、どの場面で酸素が必要になるかを考えることが重要です。一日の大半を自宅で過ごす方は設置型の酸素濃縮器が中心となり、外出の機会が多い方は携帯型の酸素濃縮器や小型の酸素ボンベの活用が考えられます。それぞれの機器が持つ能力と、ご自身の行動範囲を照らし合わせてみましょう。

生活シーンに応じた機器の選択例

| 主な生活シーン | 推奨される主な機器 | 理由 |

|---|---|---|

| 自宅での安静時・就寝時 | 設置型酸素濃縮器 | 安定した酸素供給が可能で、残量を気にする必要がないため。 |

| 短時間の外出(通院・買い物) | 小型酸素ボンベ | 軽量で持ち運びやすく、短時間の使用に適しているため。 |

| 長時間の外出・旅行 | 携帯型酸素濃縮器 | バッテリー交換や充電で、長時間にわたり酸素を供給できるため。 |

コスト面の比較

在宅酸素療法は健康保険が適用されるため、自己負担額は一定の割合になります。月々の費用には機器のレンタル料や定期的なメンテナンス費用が含まれます。

酸素濃縮器の場合はこれに加えてご自宅の電気代がかかり、酸素ボンベの場合は使用した分の酸素の費用がかかります。

トータルコストについては治療を開始する前にクリニックや担当業者によく確認することが大切です。

安全性の比較

どちらの機器も正しく使えば安全に設計されています。ただし、注意すべき点は異なります。

酸素濃縮器は電気製品であるため、水濡れやコードの取り扱いに注意が必要です。一方、酸素ボンベは高圧ガスであるため、衝撃や高温、特に火気を厳しく避ける必要があります。

どちらの機器を使用する場合でも、酸素は物を燃えやすくする性質(支燃性)があることを常に意識し、火の取り扱いには最大限の注意を払ってください。

ご自身の生活スタイルに合わせた選択

最終的にどちらの機器をどのように使うかは、医師や専門のスタッフと相談しながら決定します。

ご自身の病状はもちろんのこと、仕事や趣味、家族構成といった生活背景を詳しく伝えることが、より良い選択につながります。

遠慮なくご自身の希望や不安を伝え、納得のいく形で治療計画を立てていきましょう。

自宅での酸素吸入 正しい使い方と管理方法

在宅酸素療法を安全かつ効果的に行うためには機器の正しい操作と日々の管理がとても重要です。

初めは難しく感じるかもしれませんが、基本的な手順と注意点を覚えれば、すぐに慣れることができます。

ここでは日々の取り扱いのポイントを解説します。

酸素濃縮器の基本的な操作手順

設置型の酸素濃縮器の操作は非常にシンプルです。

まず主電源スイッチを入れ、次に電源ボタンを押します。流量計のダイヤルを回し、医師から指示された流量にメモリを合わせます。

数分待つと高濃度の酸素が出てきますので、鼻にカニューラを装着して吸入を開始します。使用後は電源ボタンと主電源スイッチを切るだけです。

詳しい操作方法は機種によって異なるため、必ず取扱説明書を確認してください。

酸素ボンベの安全な取り扱い

酸素ボンベを使用する際は、まずボンベのバルブ(元栓)をゆっくりと全開にします。

次に圧力調整器についている流量設定ダイヤルを医師の指示通りの流量に合わせます。これで酸素が流れ始めます。

使用後は必ずボンベのバルブを固く閉めてから流量設定ダイヤルをゼロに戻してください。この手順を逆にすると機器の故障の原因となることがあります。

カニューラなど付属品の衛生管理

酸素を吸入するために鼻に装着するカニューラや、酸素を湿らせるための加湿器など、付属品の衛生管理も大切です。

これらが汚れていると感染症の原因となる可能性があります。定期的な洗浄や交換を行い、常に清潔な状態を保つように心がけましょう。

交換の頻度や洗浄方法は業者やクリニックの指示に従ってください。

付属品の管理目安

| 付属品 | 管理方法 | 頻度の目安 |

|---|---|---|

| カニューラ(鼻チューブ) | 交換 | 月に1~2回(汚れがひどい場合はその都度) |

| 加湿器の水 | 交換(精製水または一度沸騰させた水道水) | 毎日 |

| 加湿器のボトル | 洗浄 | 週に1回 |

日常生活で気をつけること(火気の注意など)

酸素吸入中は火気の取り扱いに最大限の注意が必要です。

酸素そのものは燃えませんが、物が燃えるのを助ける働きが非常に強い性質を持っています。そのため、酸素吸入中にタバコを吸うことは絶対にやめてください。

また、ストーブやガスコンロ、仏壇のろうそくなど、火を使う場所からは最低でも2メートル以上離れることが法律で定められています。

酸素吸入中に避けるべき火気の例

- タバコ(電子タバコを含む)

- ストーブ、ファンヒーター

- ガスコンロ、ガス湯沸かし器

- ろうそく、線香

医療機器のメンテナンスと緊急時の対応

在宅酸素療法で用いる機器は日々の命を支える大切な医療機器です。安心して使い続けるためには定期的なメンテナンスと、万が一の事態に備えた準備が欠かせません。

ここでは知っておくべき保守点検と緊急時の対応について説明します。

定期的な点検の重要性

酸素濃縮器やボンベは専門の業者が定期的に訪問し、点検を行います。機器が正常に作動しているか、酸素濃度は適切か、付属品に劣化はないかなどをチェックします。

この定期点検は機器の性能を維持し、トラブルを未然に防ぐために非常に重要です。点検の際には日頃感じている疑問や不安な点を遠慮なく質問しましょう。

停電時の備えと対応策

酸素濃縮器を使用している場合、停電は酸素供給が止まることを意味します。そのため、停電に備えて緊急用の酸素ボンベを常に準備しておくことが必要です。

停電が発生したら、慌てずに酸素濃縮器から酸素ボンベに切り替えてください。

あらかじめ切り替えの手順を家族と一緒に確認して練習しておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。

機器の異常を感じたときの連絡先

使用中に「いつもと違う音がする」「エラーランプが点滅している」「酸素が出ていない気がする」など、何らかの異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、契約している酸素供給業者に連絡してください。

24時間対応の緊急連絡先が必ずありますので、電話番号を控えたメモなどを電話機の近くや冷蔵庫など、目立つ場所に貼っておきましょう。

緊急連絡先のリストアップ

- かかりつけのクリニック・病院

- 契約している酸素供給業者(24時間対応窓口)

- 地域の電力会社(計画停電情報などの確認用)

旅行や外出時の準備

在宅酸素療法を行っていても旅行や外出を楽しむことは可能です。事前に計画を立て、準備を整えることが大切です。

外出時間が長くなる場合は携帯型酸素濃縮器や予備の酸素ボンベが必要になります。宿泊を伴う旅行の場合は宿泊先に酸素ボンベを配送してもらう手配もできます。

まずはかかりつけの医師や酸素供給業者に旅行の計画を伝え、必要な準備について相談しましょう。

在宅酸素療法に関するよくある質問(Q&A)

ここでは在宅酸素療法を始める患者さんやご家族から、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。治療への理解を深め、不安を解消するためにお役立てください。

- Q酸素吸入は一生続けないといけないの?

- A

在宅酸素療法が必要となる原因の病気によります。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)のように病状が基本的に進行性である場合は、生涯にわたって治療を継続することが多いです。

しかし一時的な病状の悪化で導入した場合など、原因となる病気が改善すれば酸素療法が不要になる可能性もあります。

治療方針については定期的な診察を通して医師と相談していくことになります。

- Q費用はどのくらいかかりますか?

- A

在宅酸素療法は健康保険や高額療養費制度、また身体障害者手帳の等級に応じた医療費助成制度の対象となります。

このため実際の自己負担額は所得や年齢に応じて定められた上限額の範囲内となります。

具体的な金額は個々の状況によって異なりますので、クリニックの窓口や市区町村の担当課にご相談ください。

医療費自己負担額の目安(月額)

保険の種類・年齢 自己負担割合 月額上限の例 70歳未満 3割 所得により異なる(高額療養費制度適用) 70歳以上75歳未満 2割(または1割・3割) 所得により異なる 75歳以上 1割(または2割・3割) 所得により異なる

- Qお風呂やシャワーはどうすればいいですか?

- A

入浴中も酸素吸入を続けることが可能です。浴室の近くまで酸素濃縮器を置き、長いチューブを使って酸素を吸入します。

ただし、機器本体を浴室内に持ち込むことは感電や故障の危険があるため絶対に避けてください。また、湯気でチューブが滑りやすくなるため転倒にも注意が必要です。

安全な入浴方法について、事前に業者や看護師から指導を受けてください。

- Q家族や周りの人にうつることはありますか?

- A

在宅酸素療法が必要となる原因の病気(COPDや心不全など)は、他人に感染するものではありません。

したがって、ご家族や周りの人が同じ空間で過ごしたり、患者さんの介助をしたりしても、病気がうつる心配は全くありません。安心してこれまで通りの生活を送ってください。

以上

参考にした論文

TATSUKAWA, Shigeki; SHINTANI, Nanae; KAJIMURA, Ayako. Comparison of public health care system between Taiwan and Japan–Focusing on long-term oxygen therapy. In: Bridging Research and Good Practices towards Patients Welfare: Proceedings of the 4th International Conference on Healthcare Ergonomics and Patient Safety (HEPS), Taipei, Taiwan, 23-26 June 2014. CRC Press, 2014. p. 55.

MEENA, Manoj, et al. Home-based long-term oxygen therapy and oxygen conservation devices: An updated review. Natl J Physiol Pharm Pharmacol, 2015, 5.4: 267-74.

FUJIMOTO, Keisaku. Long-Term Oxygen Therapy (or Home Oxygen Therapy) for COPD: The Present State and Future Problems. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systemic Inflammatory Disease, 2017, 195-210.

MELANI, Andrea S.; SESTINI, Piersante; ROTTOLI, Paola. Home oxygen therapy: re-thinking the role of devices. Expert Review of Clinical Pharmacology, 2018, 11.3: 279-289.

SCHAANNING, J.; STRØM, K.; BOE, J. Do patients using long-term liquid oxygen differ from those on traditional treatment with oxygen concentrators and/or compressed gas cylinders? A comparison of two national registers. Respiratory medicine, 1998, 92.1: 84-87.

SU, Chien-Ling, et al. Comparison of domiciliary oxygen using liquid oxygen and concentrator in northern Taiwan. Journal of the Formosan Medical Association, 2014, 113.1: 23-32.

NASILOWSKI, Jacek, et al. Comparing supplementary oxygen benefits from a portable oxygen concentrator and a liquid oxygen portable device during a walk test in COPD patients on long-term oxygen therapy. Respiratory medicine, 2008, 102.7: 1021-1025.

DOMINGO, Christian. Home oxygen therapy for the 21st century. Current Respiratory Medicine Reviews, 2006, 2.2: 237-251.

KOZUI, K. I. D. A. Home Oxygen Therapy in Japan: Clinical application and considerations for practical implementation. JMAJ Research and Reviews, 2011, 54.2: 99-104.

MIYAMOTO, Kenji, et al. Gender effect on prognosis of patients receiving long-term home oxygen therapy. The Respiratory Failure Research Group in Japan. American journal of respiratory and critical care medicine, 1995, 152.3: 972-976.