在宅酸素療法を受けていると、「今の息苦しさは大丈夫だろうか」と不安になることがあります。そんな時、体の中の酸素の状態を数値で示してくれるのが「酸素飽和度」の測定です。

この記事では在宅での酸素測定に使うパルスオキシメーターの正しい使い方から、数値が示す危険なサイン、日々の体調管理に役立てる方法までを詳しく解説します。

正しい知識で日々の不安を安心に変えましょう。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

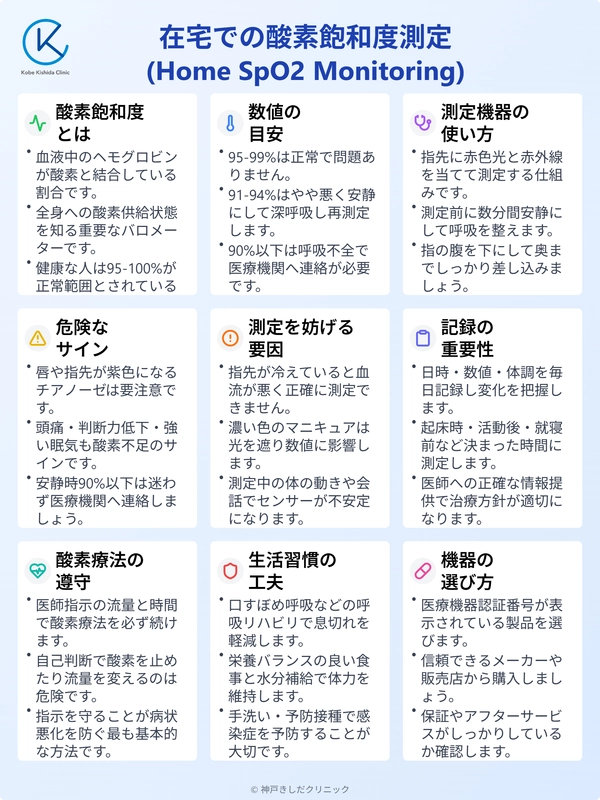

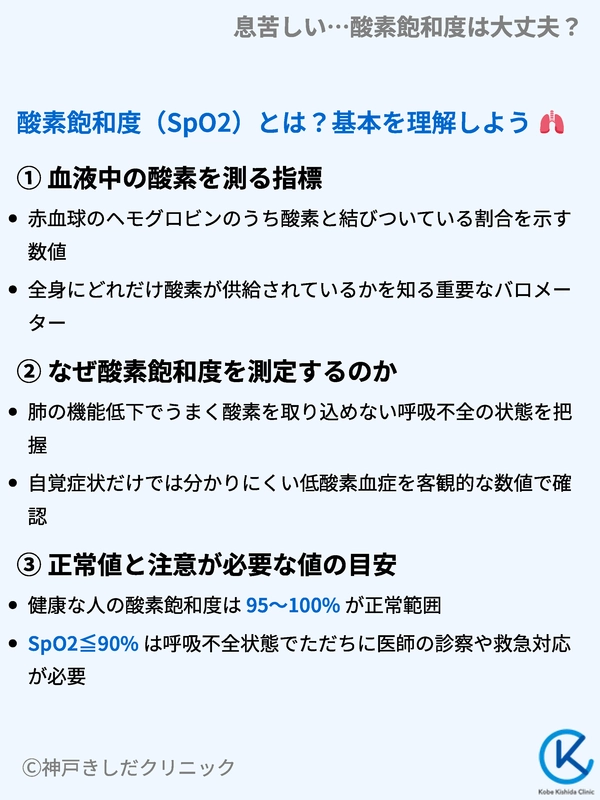

酸素飽和度(SpO2)とは?基本を理解しよう

まずは、体調管理の重要な指標となる「酸素飽和度」について基本的な意味を理解しましょう。この数値が何を示しているのかを知ることが、適切な体調管理の第一歩です。

血液中の酸素を測る指標

酸素飽和度(SpO2)とは血液中を流れる赤血球に含まれるヘモグロビンのうち、何パーセントが酸素と結びついているかを示した数値です。

肺で取り込まれた酸素は、このヘモグロビンによって全身の細胞に運ばれます。つまり、酸素飽和度は全身にどれだけ酸素が供給されているかを知るための大切なバロメーターなのです。

なぜ酸素飽和度を測定するのか

呼吸器の病気があると、肺の機能が低下してうまく酸素を取り込めなくなることがあります。この状態を「呼吸不全」と呼びます。

酸素飽和度を測定することで、自覚症状だけでは分かりにくい体内の酸素不足(低酸素血症)を客観的な数値で把握できます。

この把握により、病状の変化を早期に察知し、適切な対応をとることが可能になります。

正常値と注意が必要な値の目安

健康な人の酸素飽和度は、概ね95~100%が正常範囲とされます。

(一般的には96%以上が多いですが、95%も正常範囲内です。)

在宅酸素療法を行っている患者さんの場合、目標とする数値は個々の病状によって異なりますが、COPDなどでは88~92%程度を目標とする場合があります。

ただし安全域として90%以上が推奨されることが多く、具体的な目標は主治医の指示に従ってください。

なお、SpO2≦90%は低酸素血症による呼吸不全状態と考えられ、ただちに医師の診察や救急対応が必要なレベルです。

酸素飽和度(SpO2)の目安

| SpO2値 | 体の状態 | 対応の目安 |

|---|---|---|

| 95%~99% | 正常 | 問題ありません |

| 91%~94% | やや悪い(要注意) | 安静にして深呼吸、再測定 |

| 90%以下 | 悪い(呼吸不全) | 医師の指示に従い、医療機関へ連絡 |

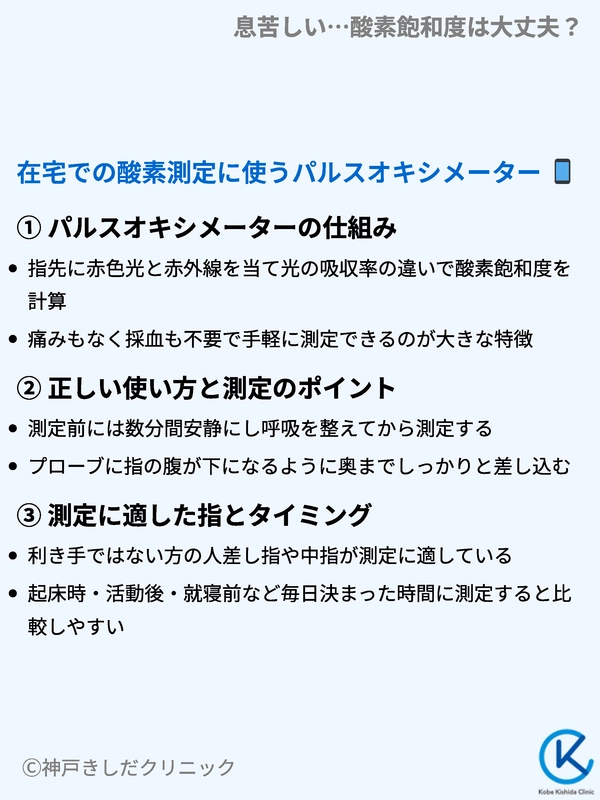

在宅での酸素測定に使うパルスオキシメーター

指先を挟むだけで簡単に酸素飽和度を測定できるのが「パルスオキシメーター」です。在宅での体調管理に欠かせないこの機器について、仕組みと正しい使い方を学びましょう。

パルスオキシメーターの仕組み

パルスオキシメーターは、指先に赤色光と赤外線を当てることで測定します。

酸素と結びついたヘモグロビン(酸化ヘモグロビン)と、結びついていないヘモグロビン(還元ヘモグロビン)は、これらの光を吸収する度合いが異なります。

この光の吸収率の違いを利用して酸素飽和度を計算しています。痛みもなく採血も不要で、手軽に測定できるのが大きな特徴です。

正しい使い方と測定のポイント

正確な数値を測るためには正しく使うことが大切です。まず、測定前には数分間安静にし、呼吸を整えます。

機器の電源を入れ、プローブ(指を挟む部分)に指の腹が下になるように、奥までしっかりと差し込みます。

数値が表示されるまで、体を動かさずにじっと待ちましょう。

測定時の基本動作

- 測定前に安静にする

- 指を奥までしっかり入れる

- 数値が安定するまで動かない

測定に適した指とタイミング

一般的に、利き手ではない方の人差し指や中指が測定に適していると言われています。指先に傷があったり、極端に冷えていたりすると正確に測定できない場合があります。

測定するタイミングは起床時、活動後、就寝前など毎日決まった時間に行うと日々の変化を比較しやすくなります。

推奨される測定タイミング

| タイミング | 測定の目的 |

|---|---|

| 起床時 | 睡眠中の状態を把握するため |

| 活動後(入浴・散歩など) | 労作時の酸素の状態を知るため |

| 体調不良時 | 病状の悪化がないか確認するため |

酸素飽和度が低くなる原因と危険なサイン

どのような時に酸素飽和度が低くなるのか、そしてどのような状態が危険なサインなのかを知っておくことは迅速な対応のために非常に重要です。

慢性呼吸器疾患と低酸素

COPD(慢性閉塞性肺疾患)や間質性肺炎などの慢性呼吸器疾患では、肺の組織が壊れたり硬くなったりすることで酸素を取り込む能力が低下します。

そのため特に坂道を上ったり、入浴したりといった労作時に酸素飽和度が下がりやすくなります。病状が進行すると、安静にしている時でも低い値を示すようになります。

息苦しさ以外の危険なサイン

酸素不足のサインは息苦しさだけではありません。唇や指先が紫色になる「チアノーゼ」や、頭痛、判断力の低下、強い眠気なども体が酸素不足に陥っている危険なサインです。

これらの症状が見られた場合は特に注意が必要です。

低酸素の危険なサイン

| サイン | 見られる部位・症状 |

|---|---|

| チアノーゼ | 唇、爪、指先が紫色になる |

| 意識の変化 | ぼんやりする、会話がかみ合わない |

| その他 | 激しい頭痛、強い倦怠感 |

こんな時はすぐに医療機関へ

安静にしていても酸素飽和度が90%を下回る、強い息苦しさや胸の痛みがある、チアノーゼが見られる、意識がはっきりしないといった場合は、ためらわずにすぐかかりつけの医療機関に連絡するか、救急車を呼んでください。

迅速な対応が重篤な状態を防ぐ鍵となります。

正確な測定を妨げる要因と対処法

パルスオキシメーターは便利な機器ですが、いくつかの要因によって数値が不正確になることがあります。正しい値を知るために、注意点と対処法を覚えておきましょう。

手足の冷えや血行不良の影響

指先が冷えていると血流が悪くなり、光がうまく透過せずに正確な測定ができません。

測定前に指先を温めたり軽くマッサージしたりすると、血行が改善されて測定しやすくなります。寒い季節には特に注意が必要です。

マニキュアや爪の問題

濃い色のマニキュアやジェルネイル、付け爪などをしていると、光が爪を透過しにくくなり、正しい数値が出ない原因になります。測定する指のマニキュアは落としておくことが望ましいです。

爪が厚くなっている、白癬菌に感染しているなどの場合も、測定値に影響が出ることがあります。

測定値に影響を与える爪の状態

| 要因 | 理由 | 対処法 |

|---|---|---|

| マニキュア | 光の透過を妨げる | 落としてから測定する |

| 血行不良 | 血流が乏しく測定不能 | 指を温める、マッサージする |

| 体の動き | センサーが脈波を拾えない | 安静にして測定する |

体の動きや測定中の会話

測定中に体を動かしたり、話をしたりするとセンサーが不安定になり、正確な値を検出できません。

数値が安定するまでの数十秒間は、リラックスしてじっとしていることが大切です。

機器の不具合や電池切れ

機器自体に問題がある場合も考えられます。表示がおかしい、すぐに電源が切れるなどの場合は電池を交換してみてください。

それでも改善しない場合は機器の故障も考えられるため、購入した店や酸素供給業者に相談しましょう。

日々の酸素飽和度を記録する重要性

毎日の測定値を記録しておくことは、ご自身の体調管理と、医師との情報共有の両面で非常に有益です。

自分の状態を客観的に把握する

「なんとなく息苦しい」といった主観的な感覚だけでなく、酸素飽和度という客観的な数値を記録することで、ご自身の体調の変化をより正確に把握できます。

どのような時に数値が下がりやすいのかを知ることは、生活のペースを調整する上でも役立ちます。

医師への正確な情報提供

診察の際に記録したノートやアプリを医師に見せることで、普段の生活の中での体の状態を正確に伝えることができます。

この正確な情報により、医師は治療方針をより適切に判断し、酸素流量の調整など、きめ細かな対応をすることが可能になります。

記録の付け方と便利なツール

専用の管理ノートや手帳に測定した日時、酸素飽和度(SpO2)、脈拍数、その時の体調(安静時、労作後など)や自覚症状をセットで記録しましょう。

最近ではスマートフォンアプリで簡単に記録・管理できるものもあります。

記録しておきたい項目例

| 項目 | 記録内容の例 |

|---|---|

| 日時 | 8月5日 午前7時 |

| SpO2 / 脈拍 | 94% / 85回/分 |

| 状況・症状 | 起床時。少し痰が絡む。 |

酸素飽和度を安定させるための生活習慣

日々の生活の中で少し意識を変えることが酸素飽和度を安定させ、より快適な療養生活につながります。

医師の指示通りの酸素療法

最も基本で重要なことは医師から指示された流量と時間で、きちんと酸素療法を続けることです。

自己判断で酸素を止めたり、流量を変えたりすることは病状を悪化させる原因になります。必ず指示を守りましょう。

呼吸リハビリテーションのすすめ

口すぼめ呼吸や腹式呼吸などの呼吸法を習得する呼吸リハビリテーションは呼吸の効率を高め、息切れを軽減するのに役立ちます。

理学療法士などの専門家の指導のもと、日常生活に取り入れることをお勧めします。

栄養バランスの取れた食事と水分補給

呼吸をするだけでも多くのエネルギーを消費します。栄養バランスの良い食事を心がけ、体力を維持することが大切です。

また、水分が不足すると痰が硬くなり、出しにくくなるため、こまめな水分補給も重要です。

感染症の予防

風邪やインフルエンザ、肺炎などの感染症は呼吸器疾患を悪化させる大きな原因です。

普段からの手洗いやうがい、人混みを避ける、予防接種を受けるなど感染予防対策を徹底しましょう。

感染症予防の基本

- 手洗い・うがいの徹底

- マスクの着用

- 予防接種の活用

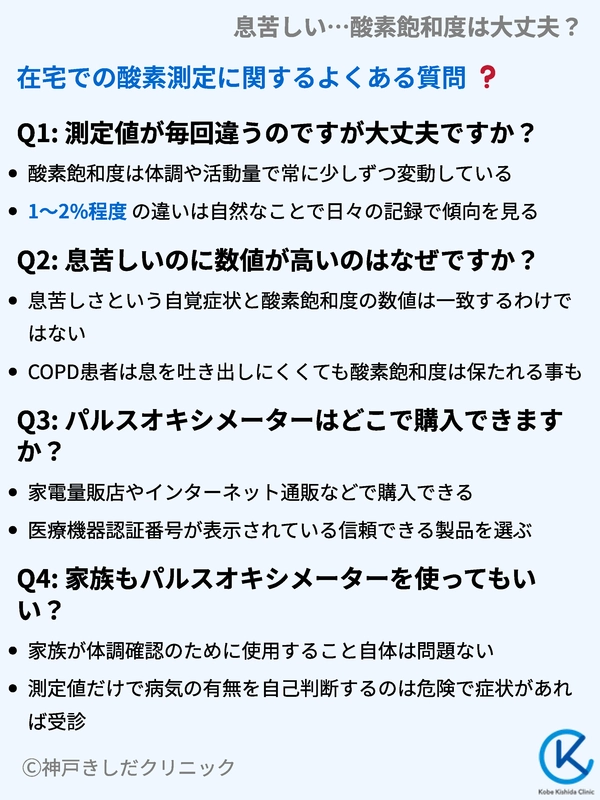

在宅での酸素測定に関するよくある質問

最後に、在宅での酸素測定について患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q測定値が毎回違うのですが、大丈夫ですか?

- A

酸素飽和度は体調や活動量によって常に少しずつ変動しています。測定のたびに1~2%程度の違いがあるのは自然なことです。

大切なのは、一つの数値に一喜一憂するのではなく、日々の記録を通して大きな傾向を見ることです。

安静時の数値が普段より明らかに低い状態が続く場合は、医師に相談しましょう。

- Q息苦しいのに数値が高いのはなぜですか?

- A

息苦しさという自覚症状と酸素飽和度の数値は、必ずしも一致しないことがあります。

例えばCOPDの患者さんでは息を吐き出しにくいことで苦しさを感じていても、酸素飽和度は保たれている場合があります。

ただし、症状が強い場合は我慢せず、医師に相談することが大切です。

- Qパルスオキシメーターはどこで購入できますか?

- A

パルスオキシメーターは医療機器であり、家電量販店やインターネット通販などで購入できます。購入する際は医療機器認証番号が表示されている、信頼できる製品を選びましょう。

どれを選べばよいか分からない場合は、かかりつけ医や薬局に相談するのも良いでしょう。

信頼できる機器の選び方

ポイント 確認内容 医療機器認証 認証番号の記載があるか 販売元 信頼できるメーカーや販売店か 保証・サポート アフターサービスがしっかりしているか

- Q家族もパルスオキシメーターを使ってもいいですか?

- A

はい、ご家族が体調確認のために使用すること自体は問題ありません。

ただし、パルスオキシメーターはあくまで健康管理の一助とするもので、測定値だけで病気の有無を自己判断するのは危険です。

気になる症状があれば、必ず医療機関を受診してください。

以上

参考にした論文

TAKAGI, Toshishige, et al. Accuracy of Pulse Oximetry and Risk Factors Associated with Discrepancy from Arterial Oxygenation in Asian Patients in the ICU: An Observational Study. Chest, 2025.

YOSHIZAKI, Asuka, et al. Prospective study of nocturnal desaturation in patients receiving home oxygen therapy. Internal Medicine, 2021, 60.19: 3071-3079.

MOCHIDA, Yasuhiro, et al. Impact of the 3% oxygen desaturation index via overnight pulse oximetry on cardiovascular events and death in patients undergoing hemodialysis: a retrospective cohort study. Journal of Clinical Medicine, 2023, 12.3: 858.

NISHIYAMA, Kei, et al. Regional cerebral oxygen saturation monitoring for predicting interventional outcomes in patients following out-of-hospital cardiac arrest of presumed cardiac cause: a prospective, observational, multicentre study. Resuscitation, 2015, 96: 135-141.

KAWANISHI, Hideaki; INOUE, Satoki; KAWAGUCHI, Masahiko. A Retrospective Analysis of Oxygen Desaturation during Acoustic Respiratory Rate Monitoring in Non‐ICU Patients following Tracheal Extubation after General Anesthesia. Anesthesiology Research and Practice, 2017, 2017.1: 4203156.

HAYASHIDA, Kei, et al. Estimated cerebral oxyhemoglobin as a useful indicator of neuroprotection in patients with post-cardiac arrest syndrome: a prospective, multicenter observational study. Critical care, 2014, 18.4: 500.

SHIMIZU, Kohei, et al. Desaturation after forced vital capacity measurement is suggested diffusing capacity disorder. Respiratory Investigation, 2025, 63.3: 289-295.

SHINOZAKI, Koichiro; NAKADA, Taka-aki; WANG, Chih-Hsien (ed.). Emerging Technology for Monitoring and Treatment in Critical Care. Frontiers Media SA, 2022.

TERAMOTO, Shinji; MATSUSE, Takeshi; FUKUCHI, Yoshinosuke. Clinical significance of nocturnal oximeter monitoring for detection of sleep apnea syndrome in the elderly. Sleep Medicine, 2002, 3.1: 67-71.

SAKAI, Yasunari, et al. Using SpO2 recovery index after a 6-minute walk test to predict respiratory-related events in hospitalized patients with interstitial pneumonia. Scientific Reports, 2019, 9.1: 15226.