お子様の在宅酸素療法(HOT)が始まると聞き、ご家族は大きな不安を抱えていらっしゃることでしょう。

特に小さなお子様の場合、「小児の在宅酸素療法は初めてで、どうすれば…」「子どもがHOTを続けながら、日常生活を送れるだろうか」「小児用酸素濃縮器の使い方は難しくないか」と、戸惑うことも多いかもしれません。

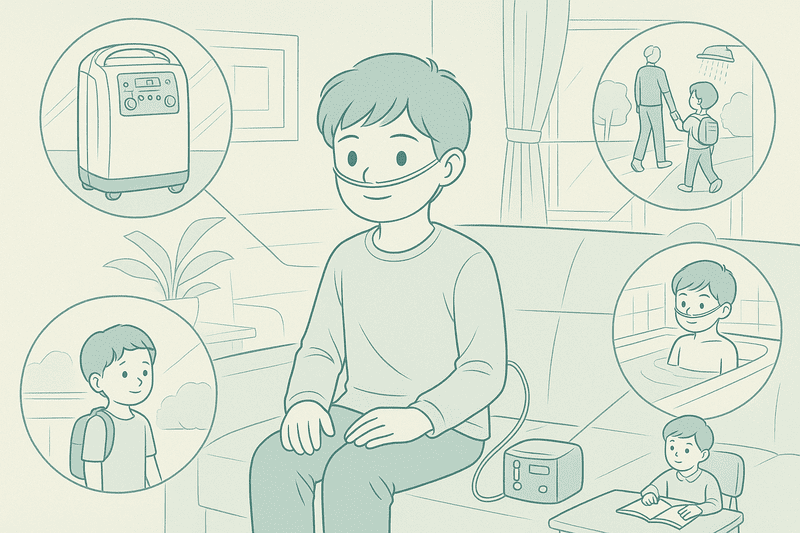

この記事では、お子様がご自宅で安心して酸素療法を続けるために、小児用酸素濃縮器の基本的な使い方から、外出、お風呂、学校生活といった日常生活の具体的なポイントまで、ご家族の疑問や不安に寄り添いながら分かりやすく解説します。

正しい知識を身につけ、お子様との大切な時間を前向きに過ごすための一助となれば幸いです。

子どもの在宅酸素療法(HOT)とは?

子どもの在宅酸素療法(HOT)は、慢性的な呼吸器や心臓の病気などにより、体内に十分な酸素を取り込めないお子様が、ご自宅で「酸素濃縮器」などの医療機器を使用して酸素を吸入する治療法です。

病院ではなく、住み慣れたご自宅で生活しながら治療を続けられるため、お子様やご家族の生活の質(QOL)を保つ上で大切な役割を果たします。

なぜ在宅酸素療法が必要なの?

私たちの体は、生きていくために常に酸素を必要としています。呼吸によって肺から取り込まれた酸素は、血液によって全身の細胞に運ばれます。

しかし、何らかの病気で肺や心臓の働きが低下すると、血液中の酸素が不足した状態(低酸素血症)になります。

低酸素血症が続くと、お子様の成長や発達、脳、心臓などの大切な臓器に負担がかかってしまいます。

子どもHOTは、不足している酸素を適切に補うことで、これらの負担を軽減し、お子様の健やかな成長をサポートするために行います。

小児HOTの目的とご家族の役割

小児の在宅酸素療法の最大の目的は、お子様が低酸素血症による負担から解放され、年齢に応じた日常生活や社会生活を送れるようにすることです。

酸素を補うことで呼吸が楽になり、活動的に過ごせる時間が増えたり、夜間にぐっすり眠れるようになったりします。

ご家族には、医師の指示通りの酸素流量を守り、機器を安全に管理し、お子様の様子を日々観察していただくことが求められます。ご家族のサポートが、治療を続ける上での基盤となります。

小児HOTの主な目的

| 目的 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 低酸素血症の改善 | 体内の酸素不足を解消し、臓器への負担を減らす |

| 成長・発達の促進 | 酸素不足による成長への影響を防ぐ |

| 生活の質の向上 | 呼吸の苦しさを和らげ、遊びや睡眠の質を高める |

治療の全体的な流れ

まず、主治医がお子様の状態を詳しく診察し、血液中の酸素濃度などを検査した上で、在宅酸素療法の必要性を判断します。

必要と判断された場合、病院で酸素吸入を試み、どのくらいの酸素量(流量)が必要かを決定します。

その後、ご家族は病院で酸素濃縮器や携帯用ボンベの使い方、緊急時の対応などについて詳しい説明と指導を受けます。

ご自宅の環境整備(機器の設置場所の決定など)を行い、医療機器提供業者(販売店)が機器を設置します。

退院後は、ご自宅で療養を開始し、定期的に外来通院して主治医の診察を受け、状態の変化や機器の使用状況を確認していきます。

小児用酸素濃縮器と医療機器の基本

ご自宅でのHOTの中心となるのが「小児用酸素濃縮器」です。

これは、室内の空気を取り込み、特殊なフィルター(モレキュラーシーブ)を使って空気中の窒素などを取り除き、高濃度の酸素を作り出す医療機器です。

この機器によって、24時間安定して酸素を供給できます。

酸素濃縮器の仕組みと種類

酸素濃縮器は、コンセントからの電力で稼働します。空気(酸素約21%、窒素約78%)を機械に取り込み、内部のゼオライトという物質が入った筒(シリンダー)を通過させます。

ゼオライトは窒素を吸着する性質があるため、酸素の割合が高い空気を分離して作り出します。この高濃度の酸素が、チューブやカニューラを通してお子様の鼻や口に送られます。

小児用酸素濃縮器は、大人のものと比べて、より少ない流量(例:0.125L/分など)を正確に設定できる機種が選ばれます。

酸素ボンベ(携帯用)との違い

酸素濃縮器がご自宅での安定した酸素供給を担うのに対し、酸素ボンベは、外出時や停電時、災害時などの「移動」や「緊急時」に使用するものです。

あらかじめ高圧の酸素ガスが充填されており、電源が必要ありません。ただし、ボンベ内の酸素には限りがあるため、残量を常に確認し、計画的に使用することが大切です。

濃縮器とボンベは、使用する場面に応じて使い分けます。

酸素濃縮器と携帯用酸素ボンベの比較

| 項目 | 酸素濃縮器(据え置き型) | 携帯用酸素ボンベ |

|---|---|---|

| 主な使用場面 | 自宅での安静時・睡眠時 | 外出時、停電時、災害時 |

| 電源 | 必要(コンセント) | 不要 |

| 酸素供給 | 連続的(電源がある限り) | 限定的(ボンベの残量まで) |

| 重量 | 重い(移動は困難) | 軽い(持ち運び可能) |

カニューラやチューブの管理

酸素濃縮器やボンベからお子様の鼻へ酸素を送るのが、カニューラ(鼻に当てる柔らかいチューブ)と延長チューブです。

お子様が小さいうちは、カニューラが抜けやすい、あるいは嫌がって外してしまうことがあります。医療用のテープで頬に固定したり、お子様の気をそらしたりするなど、ご家族の工夫が求められます。

チューブ類は、お子様やご家族が足を引っ掛けないよう、壁際に這わせる、家具の下を通すなど、配線にも配慮が必要です。

また、清潔を保つために、カニューラは定期的に交換し、チューブ類も汚れたら拭き清めます。

安全な設置場所と注意点

小児用酸素濃縮器は、熱を発し、稼働音がするため、設置場所には注意が必要です。

機器の周囲(特に背面)は、壁や家具から15cm以上離し、空気の取り込みと排熱がスムーズに行えるようにスペースを確保します。

また、火気からは最低2m以上離れた場所に設置してください。酸素は燃焼を助ける性質があるため、ストーブやガスコンロ、タバコの火などの近くには絶対に置かないでください。

- 直射日光が当たらず、風通しの良い場所

- 湿気やほこりの少ない場所

- 平らで安定した床の上

- 火気(ストーブ、コンロ、仏壇のろうそく等)から2m以上離す

自宅での小児用酸素濃縮器の安全な使い方

ご自宅での療養生活では、ご家族が小児用酸素濃縮器を正しく操作・管理することが基本です。毎日の手順を習慣にし、安全に使用することを最優先に考えましょう。

毎日の操作手順

操作自体は難しくありません。まず、電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていることを確認します。次に、加湿器(必要な場合)の精製水が規定量入っているか確認します。

電源スイッチを入れ、機器が正常に作動し始めたこと(作動音やランプ)を確認します。

最後に、医師から指示された流量に、流量計の目盛りが合っているかを確認してから、カニューラをお子様に装着します。使用後は、電源スイッチを切り、カニューラを清潔な場所に保管します。

酸素流量の確認と調整

酸素流量は、お子様のその時々の状態に合わせて医師が決定した、非常に大切な「お薬の量」です。ご家族が自己判断で変更することは絶対にしないでください。

毎日の使用開始時と使用中、定期的に流量計の浮き(フロート)が、指示された目盛りの中心にあるかを確認します。もしズレている場合は、流量調整ダイヤルをゆっくり回して正確に合わせます。

お子様が誤ってダイヤルに触れないよう、注意することも大切です。

機器の日常点検と清掃方法

機器を安全に使い続けるためには、日常の点検と清掃が欠かせません。特に空気を取り込むフィルターは、ほこりが詰まると機器の性能が低下したり、故障の原因になったりします。

定期的にフィルターを取り外し、ほこりを掃除機で吸い取るか、水洗い(機種による)してよく乾かしてから元に戻します。加湿器を使用している場合は、毎日精製水を交換し、ボトル内を清潔に保ちます。

酸素濃縮器の日常点検と清掃

| 点検・清掃箇所 | 頻度 | 主な内容 |

|---|---|---|

| フィルター | 週に1回程度 | ほこりの除去(掃除機または水洗い) |

| 加湿器ボトル | 毎日 | 精製水の交換、ボトルの洗浄 |

| カニューラ | 毎日・定期的 | 汚れの確認、定期的な新品交換 |

| 機器本体 | 適宜 | 乾いた布で拭く(水濡れ厳禁) |

緊急時の対応と連絡先

万が一、機器が停止したり、停電したり、お子様の呼吸状態が急に悪くなったりした場合に備え、冷静に対応する準備が重要です。

まずは落ち着いて、お子様の状態(顔色、呼吸の様子)を確認します。機器にアラームが鳴っている場合は、アラームの原因を確認します(電源プラグ抜け、チューブの折れ曲がりなど)。

停電の場合は、すぐに携帯用酸素ボンベに切り替えます。対処しても改善しない場合や、お子様の状態が悪い場合は、ためらわずに主治医や訪問看護師、医療機器提供業者に連絡してください。

緊急時の連絡先リスト(例)

| 連絡先 | 電話番号 | 対応時間 |

|---|---|---|

| 主治医(クリニック) | XX-XXXX-XXXX | 平日 9:00-17:00 |

| 訪問看護ステーション | XX-XXXX-XXXX | 24時間対応 |

| 医療機器提供業者 | XX-XXXX-XXXX | 24時間対応(機器トラブル) |

| 救急車 | 119 | 緊急時 |

外出時の準備とポイント

小児の在宅酸素療法を行っていても、体調が安定していれば外出は可能です。

むしろ、お子様の社会的な発達のためにも、安全に配慮した上での外出は大切です。ただし、事前の準備が重要になります。

携帯用酸素ボンベの使い方

外出時は、携帯用酸素ボンベを使用します。ベビーカーや専用のカートに乗せて持ち運びます。

使用前には、ボンベの残量が十分にあるか(圧力計の確認)、バルブ(栓)がしっかり開くか、流量が指示通りに設定されているかを確認します。

カニューラを接続し、お子様に装着します。外出時間に見合った十分な量の酸素残量があるボンベを準備することが必要です。

予想外に外出時間が長引くことも想定し、予備のボンベも持つと安心です。

外出時の持ち物リスト(例)

| 分類 | 持ち物 |

|---|---|

| 酸素関連 | 携帯用酸素ボンベ(予備含む)、カニューラ(予備)、ボンベ用カート |

| 医療関連 | パルスオキシメータ、お薬手帳、保険証、医療証 |

| その他 | おむつ、着替え、飲み物、緊急連絡先メモ |

外出先での注意点

外出先では、チューブが人や物に引っかからないよう、常に注意を払います。特に人混みや狭い場所では、お子様から目を離さないようにしましょう。また、携帯用ボンベも火気厳禁です。

レストランでの喫煙席や、バーベキューなど火を使う場所には近づかないでください。

お子様の体調(顔色、呼吸の様子)もこまめに確認し、疲れているようであれば早めに切り上げる柔軟さも大切です。

乗り物(車・電車・飛行機)の利用

車での移動時は、ボンベが転がらないよう、足元や座席にしっかり固定します。

高温になる車内にボンベを放置することは絶対に避けてください。電車やバスなどの公共交通機関を利用する際は、ラッシュ時を避ける、優先席の近くを利用するなど、周囲への配慮と安全確保を心がけます。

飛行機や新幹線など、長距離の移動が必要な場合は、事前に航空会社や鉄道会社への連絡と相談が必要です。

酸素ボンベの持ち込みには特別な手続きや診断書が求められることがほとんどですので、早めに主治医と旅行会社に確認しましょう。

日常生活の工夫(お風呂・食事・遊び)

酸素吸入が必要なお子様も、ご自宅ではできるだけ他のお子様と変わらない生活を送れるように工夫します。

お風呂や食事、遊びなど、日常の場面ごとのポイントを押さえましょう。

お風呂に入る時の対応

お風呂の間、酸素吸入をどうするかは、お子様の状態によって異なります。短時間であれば酸素を外しても問題ない場合もあれば、入浴中も酸素吸入が必要な場合もあります。

必ず主治医の指示を確認してください。

入浴中も吸入が必要な場合は、酸素濃縮器の延長チューブを使い、機器本体は脱衣所など湿気のない場所に置きます。浴室のドアを少し開けてチューブを通すなどの工夫をします。

滑って転倒しないよう、またチューブが引っかからないよう、十分注意して介助してください。

お風呂の手順(酸素吸入が必要な場合)

| 手順 | ポイント |

|---|---|

| 1. 準備 | 濃縮器を脱衣所に設置。延長チューブを浴室へ。 |

| 2. 入浴 | カニューラを装着したまま入浴。チューブの扱いに注意。 |

| 3. 入浴後 | 体を拭いた後、カニューラ周辺の水分も拭き取る。 |

食事中の酸素吸入

食事の際も、基本的には酸素吸入を継続します。特に乳幼児は、ミルクを飲んだり食事を食べたりする動作自体が、呼吸にとって負担になることがあるためです。

鼻カニューラであれば、装着したまま食事をすることは可能です。お子様が食べにくそうにする場合は、一度に食べる量を減らして回数を増やす、食べやすい姿勢を工夫するなどを試みます。

食欲や食事中の様子(呼吸が苦しそうでないか)も、大切な健康のバロメーターです。

安全に遊ぶための環境づくり

酸素療法中のお子様も、年齢に応じた遊びは発達のために重要です。ただし、安全に遊べる環境を整えることが前提です。

延長チューブを使用している場合、チューブがお子様の首に絡まったり、足に引っかかって転倒したりする危険があります。

お子様が遊ぶスペースでは、チューブの長さを必要最小限にし、余分なチューブは束ねておくなどの配慮をします。

火を使うおもちゃ(花火など)や、激しすぎる運動は避ける必要がありますが、主治医と相談の上、可能な範囲で活動的に過ごせるようサポートしましょう。

学校・保育園生活とHOT

お子様の成長に伴い、保育園や幼稚園、学校といった集団生活の場に参加することは、社会性を育む上で非常に大切です。

小児の在宅酸素療法を続けながらの通園・通学も、関係機関としっかり連携することで可能になります。

園や学校との情報共有

まず、入園・入学が決まったら、できるだけ早い段階で園や学校の担当者(園長、校長、養護教諭など)に、お子様の病状と在宅酸素療法が必要であることを伝えます。

主治医からの情報提供書(診断書や意見書)を提出し、園・学校生活でどのような配慮が必要か、緊急時にはどう対応するかを具体的に話し合います。

医療機器提供業者も交え、機器(主に携帯用ボンベ)の操作方法や管理について、先生方に説明する機会を設けることが重要です。

園・学校と共有すべき主な情報

| 情報カテゴリ | 具体的な内容 |

|---|---|

| お子様の状態 | 病名、現在の症状、酸素が必要な状況(常時、運動時など) |

| 医療機器 | 携帯用ボンベの使い方、流量、残量の見方、保管場所 |

| 日常生活の配慮 | 体育や遊びで注意すること、体調不良時のサイン |

| 緊急時対応 | どのような時に連絡が必要か、緊急連絡先、救急車を呼ぶ基準 |

学校生活での配慮事項

集団生活では、お子様が安全かつ快適に過ごせるための環境整備が求められます。携帯用酸素ボンベを置く場所(教室の隅、保健室など)を決め、ボンベが倒れないように固定します。

体育の授業や休み時間の遊びについては、どの程度の運動が可能か、主治医の意見書をもとに学校側と共通理解を持ちます。

お子様が自分でカニューラを直せない場合は、先生に対応をお願いすることになります。

先生やお友達への伝え方

お子様がなぜ酸素チューブをつけているのか、周囲の先生やお友達にどう伝えるかは、ご家族やご本人の意向を尊重しながら進めます。

隠す必要はありませんが、どこまで詳しく説明するかは、お子様の年齢やクラスの状況によります。

先生方には正確な知識を持ってもらい、クラスのお友達には、養護教諭や担任の先生から「〇〇さんは、呼吸を楽にするために特別な空気(酸素)を使っています。

チューブは大事なものだから、引っ張らないでね」といった形で、分かりやすく説明してもらうと良いでしょう。

行事(運動会・遠足)への参加

運動会や遠足、修学旅行などの学校行事も、事前の準備と計画によって参加できる場合があります。

遠足などで長時間外出する場合は、予備の酸素ボンベをどう運搬するか(保護者が付き添う、先生が持つなど)、現地での活動範囲などを学校側と綿密に打ち合わせます。

お子様の体力を考慮し、無理のないスケジュールを組むこと、疲れた時に休める場所を確保しておくことなども大切です。主治医や訪問看護師とも相談しながら、安全な参加方法を検討しましょう。

ご家族のメンタルケアとサポート体制

お子様が小児HOTを始めると、ご家族、特に保護者様は、日常的な医療的ケアの責任や将来への不安など、大きな精神的負担を感じることがあります。

お子様のケアと同時に、ご家族自身の心の健康を守ることも、療養生活を長く続けていくためには非常に大切です。決して一人で抱え込まないでください。

不安やストレスとの向き合い方

「操作を間違えたらどうしよう」「夜中に何かあったら」といった不安は、誰しもが感じる自然な感情です。

まずは、その不安を言葉にして、主治医や訪問看護師、臨床工学技士など、身近な医療スタッフに話してみましょう。具体的な対処法を知ることで、不安が和らぐことも多くあります。

また、ご家族内でも気持ちを共有し、役割を分担するなど、一人の負担が大きくなりすぎないよう協力することが重要です。

医療スタッフとの連携

在宅療養は、ご家族だけで行うものではなく、医師、看護師、医療機器提供業者など、多くの専門職がチームとなってサポートします。

定期的な外来受診や訪問看護は、お子様の健康状態を確認するだけでなく、ご家族が日頃感じている疑問や不安を相談する絶好の機会です。

「こんなことを聞いてもいいのかな」と遠慮せず、小さなことでも積極的に質問し、情報を共有してください。この連携が、ご家族の安心感につながります。

利用できる公的支援や相談窓口

お子様の病状や状態によっては、様々な公的支援制度を利用できる場合があります。例えば、小児慢性特定疾病医療費助成制度や、身体障害者手帳の交付、特別児童扶養手当などです。

これらの制度を利用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。また、地域の保健所や子育て支援センター、患者家族会なども、情報交換や悩み相談の場として活用できます。

- 小児慢性特定疾病医療費助成

- 身体障害者手帳

- 特別児童扶養手当

- 地域の保健センター・保健師

※利用できる制度は個々の状況によります。詳しくは主治医や市区町村の窓口、ソーシャルワーカーにご相談ください。

よくある質問

- Q酸素濃縮器の音はうるさくないですか?

- A

酸素濃縮器は、空気を圧縮して酸素を作り出すため、「ブーン」という一定の作動音がします。音の大きさは機種によって異なりますが、最近の機種は静音化が進んでいます。

とはいえ、静かな寝室などでは気になる場合もあるかもしれません。

設置場所を工夫する(寝室から少し離れた廊下や隣室に置き、延長チューブを使うなど)ことで、音を軽減できる場合があります。

医療機器提供業者に相談してみるのも良いでしょう。

- Q停電した時はどうすればよいですか?

- A

酸素濃縮器は電力で動いているため、停電すると停止してしまいます。停電に備え、携帯用酸素ボンベをすぐに使える場所に常備しておくことが絶対に必要です。

停電が起きたら、まず落ち着いてお子様の状態を確認し、携帯用酸素ボンベに切り替えて酸素吸入を継続してください。

また、携帯用ボンベの残量には限りがあるため、停電が長引きそうな場合は、医療機器提供業者や主治医に連絡し、今後の対応(追加のボンベの手配など)を相談してください。

- Q旅行に行くことはできますか?

- A

体調が安定していれば、主治医の許可のもとで旅行も可能です。ただし、周到な準備が必要です。まず、旅行の計画(時期、場所、期間、移動手段)を早めに主治医に相談します。

宿泊先(ホテルや旅館)に、酸素濃縮器の使用(電源の確保)が可能かを確認し、許可を得る必要があります。

医療機器提供業者に連絡し、旅行先での酸素の供給方法(宿泊先への濃縮器の手配、携帯用ボンベの配送など)を打ち合わせます。

移動中(特に飛行機)の酸素についても、各交通機関への事前確認と手続きが必須です。

- Q子どもがカニューラを嫌がる時はどうしたらよいですか?

- A

小さなお子様が鼻や顔につけられるカニューラを嫌がるのは、よくあることです。無理やり押さえつけると、かえって恐怖心が強くなることもあります。

まずは、カニューラを固定するテープを、肌に優しいものに変えてみる、貼る位置を工夫するなどで、不快感を減らしてみます。

また、お子様が眠っている間に装着する、好きな遊びやビデオで気をそらしながら装着する、といった方法も試みられます。

なぜこれが必要なのかを、お子様の年齢に応じて(「これをすると呼吸が楽になるよ」など)根気よく説明することも大切です。

- Q兄弟やペットがいても大丈夫ですか?

- A

ご兄弟やペットがいるご家庭でも、いくつかの点に注意すれば在宅酸素療法は問題なく行えます。

ご兄弟には、チューブが「大事なもの」であることを伝え、引っ張ったりしないよう、年齢に応じて説明します。

ペット(特に犬や猫)がチューブやカニューラを噛んだり、機器にいたずらしたりしないよう、お子様が酸素を使用している間はペットを別の部屋に移す、機器の周りに柵を設けるなどの対策が必要な場合があります。

また、ペットの毛が機器のフィルターに詰まりやすくなるため、フィルターの清掃は通常よりこまめに行うと良いでしょう。