咳をした時に胸が痛むと呼吸をするたびに不安を感じるかもしれません。

胸の痛みは軽い違和感から激痛まで個人差があり、原因も多岐にわたります。

例えば風邪やインフルエンザなどの一時的なものから、肺や胸膜の深刻な病気につながる可能性も考えられます。痛みが長引く場合は早めに対処することが大切です。

本記事では咳をして胸が痛くなる仕組みや考えられる原因、対処法について詳しく解説します。

胸の痛みに悩んでいる方や咳をすると胸の痛みを感じる方にとって受診するきっかけになれば幸いです。

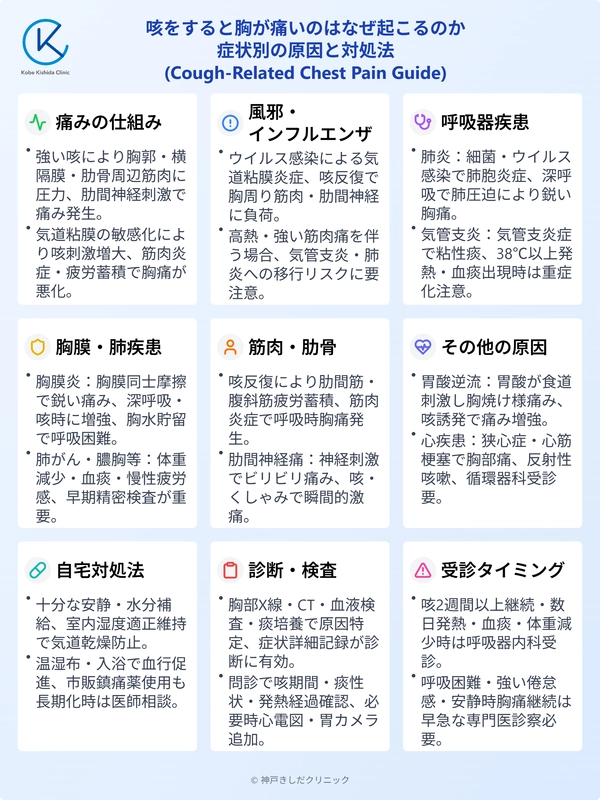

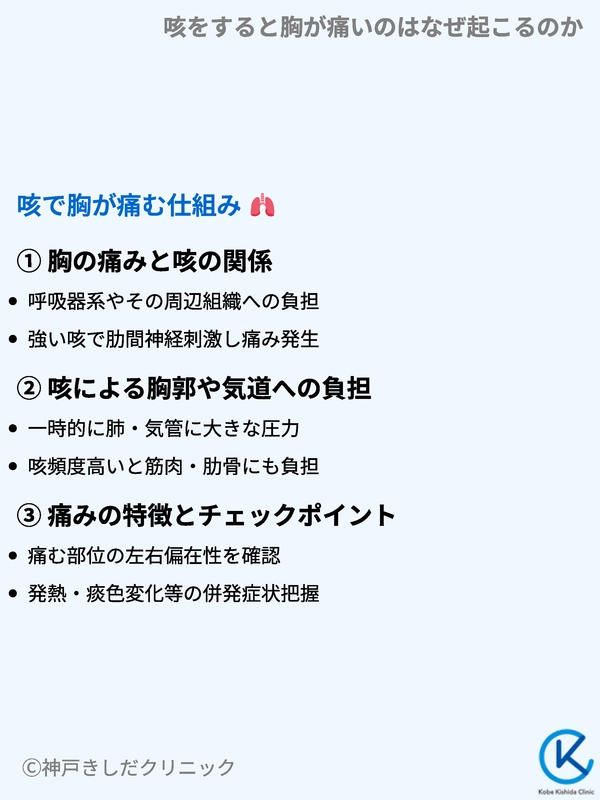

咳で胸が痛む仕組み

咳が出ると胸に痛みを感じる背景には様々な要因が絡み合っています。

主に呼吸器系の炎症や筋肉の疲労、神経への刺激などが関係し、痛みの度合いや継続期間は人によって異なります。

早めに痛みの原因を把握して必要な対処を行うことが重要です。

胸の痛みと咳の関係

「咳をすると胸が痛い」状態が起こるメカニズムとしてまず考えられるのが呼吸器系やその周辺の組織への負担です。

咳は気道に溜まった痰や異物を排出するための生理反応ですが、強い咳や咳のしすぎによって胸郭や横隔膜、肋骨周辺の筋肉に強い圧力がかかると痛みが発生しやすくなります。

呼吸器内科で頻繁にみられるケースとしては咳を繰り返すうちに肋間神経が刺激されて痛みが出たり、胸膜に炎症がある場合に咳をするたび痛みを伴うことがあります。

原因によっては早急に検査が必要な場合もあるため、痛みの程度や継続時間を見極めることが重要です。

咳による胸郭や気道への負担

強い咳は一時的に肺や気管に大きな圧をかけます。特に咳の頻度が高いと気道だけでなく胸郭周辺の筋肉や肋骨にまで負担が及びやすく、咳をすると胸が痛む状況に直結します。

また、感染症やアレルギーなどで気道粘膜が敏感になっていると咳の刺激がさらに増大し、痛みを悪化させる恐れがあります。

これらの状態では咳が長引けば長引くほど筋肉の炎症や疲労がたまりやすくなります。

結果として「咳のしすぎで胸が痛い」と感じるケースも少なくありません。

痛みが強い場合や呼吸が苦しい場合はできるだけ早く医療機関を受診することを検討してください。

痛みの特徴とチェックポイント

胸の痛みの現れ方を把握することは原因を絞り込む際に役立ちます。

たとえば次のようなポイントを確認すると自分でできる判断材料になります。

- 痛む部位が左右どちらかに偏っているか

- 発熱や痰の色の変化など他の症状があるか

- 安静時にも痛みが続くか、それとも咳をした時だけ痛いか

- 深呼吸や体勢の変化で痛みが増すか

自分の痛み方を把握してから受診すれば医師に症状を伝えやすくなるでしょう。

また、症状の記録をつけるのも有用です。

咳による胸の痛みの程度別に考えられる原因

| 痛みの程度 | 考えられる原因の例 | 併発しやすい症状 |

|---|---|---|

| 軽い | 風邪、軽度の気管支炎 | 軽い咽頭痛、くしゃみ |

| 中程度 | 胸膜炎、肋間神経の刺激 | 発熱、息苦しさ、背中痛 |

| 強い | 肺炎、肋骨の骨折、重度の胸膜炎 | 高熱、血痰、強い倦怠感 |

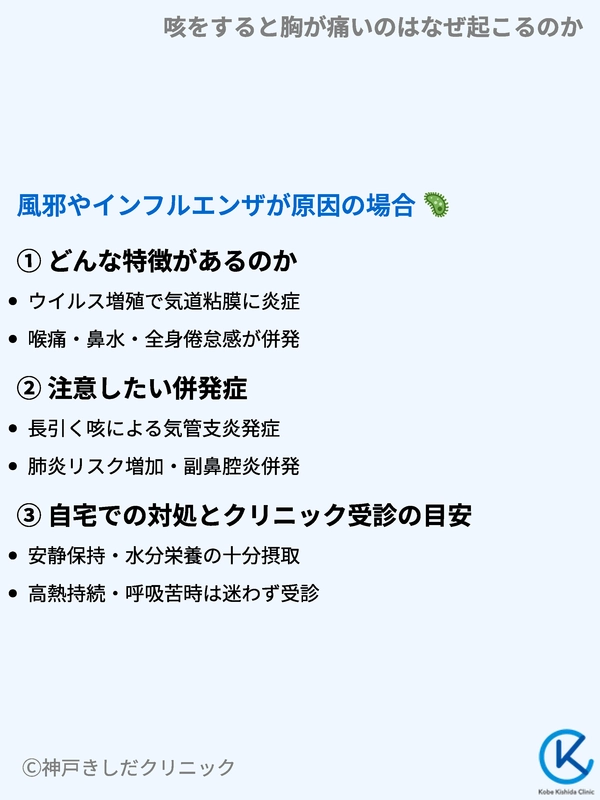

風邪やインフルエンザが原因の場合

風邪やインフルエンザなどのウイルス感染症は比較的頻繁に発生する呼吸器系の病気です。これらの病気にかかると気道が荒れて炎症を起こします。

咳の刺激が続くうちに胸周りの筋肉や肋間神経にも負荷がかかって痛みを感じることがあります。

早めに正しい対策をすることで重症化や合併症を予防しやすくなります。

どんな特徴があるのか

風邪やインフルエンザによる「咳で胸が痛い」状態はウイルスの増殖による気道粘膜の炎症が根底にあると考えられます。

喉の痛みや鼻水、くしゃみ、全身の倦怠感といった一般的な症状に加え、咳を繰り返すことで胸や背中の筋肉に負担がかかりやすくなります。

インフルエンザの場合は高熱や強い筋肉痛が出やすいので、咳と胸の痛み以外にも全身症状の有無を確認することが大切です。

長期にわたる咳や強い痛みを感じる場合は気管支炎や肺炎への移行も考慮する必要があります。

注意したい併発症

風邪やインフルエンザであっても免疫力が低下しているとさまざまな併発症が起こる可能性があります。

特に注意したいのは以下のような症状です。

- 長引く咳による気管支炎

- 肺炎のリスク増加

- 副鼻腔炎などの別の感染症併発

- 小児や高齢者の高熱や脱水状態

強い咳の影響で胸膜に炎症が広がり、胸膜炎を引き起こすこともあります。

胸膜炎になると咳をするたびに鋭い胸の痛みを感じることが多く、呼吸が浅くなることで酸素不足を招く恐れもあります。

風邪やインフルエンザから移行しやすい病気と特徴

| 病名 | 主な症状 | 注意点 |

|---|---|---|

| 気管支炎 | しつこい咳、痰、発熱 | 放置すると肺炎に進行する可能性 |

| 副鼻腔炎 | 鼻づまり、顔面痛、頭痛 | 慢性化で治療が長引く |

| 肺炎 | 高熱、血痰、強い倦怠感、胸の痛み | 重症化すると入院が必要になることも |

自宅での対処とクリニック受診の目安

風邪やインフルエンザが疑われる時は安静を保ち水分や栄養を十分に摂ることが重要です。

市販薬で様子を見ながら休養するのもひとつの方法ですが、高熱が続いたり呼吸が苦しいと感じる場合は迷わず受診しましょう。

咳をするたびに胸が痛くなる症状が改善しない場合も医師の診察を受けたほうが安心です。

- 水分をこまめに摂る

- 栄養バランスに配慮する

- 室内の湿度と温度を適切に保つ

- マスクの着用で喉への刺激を軽減する

これらを心がけても長引く場合は、より詳細な検査を受けることで重症化や別の病気の見落としを防ぎやすくなります。

肺炎や気管支炎などの呼吸器疾患

咳をすると胸が痛いと感じる原因として肺炎や気管支炎といった呼吸器系の感染症も見逃せません。

肺や気管支が炎症を起こすと咳が強くなるだけでなく、胸や背中に痛みを感じることがあります。

病状が進むと発熱や全身倦怠感などが加わり、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。適切な診断と治療が必要です。

肺炎の特徴と胸の痛みの出方

肺炎は細菌やウイルスが肺胞に感染して炎症を引き起こす病気です。

初期症状としては咳や発熱がよく見られますが、進行すると呼吸困難や血痰、高熱などが現れることがあります。

肺炎では呼吸を深くすると肺に圧力がかかり、胸に鋭い痛みを伴うケースもあります。

特に高齢者の場合は症状が軽度でも重症化しやすいため、咳をしたときの胸の痛みが気になる場合は早期に受診することが大切です。

また、基礎疾患がある方や喫煙者もリスクが高まるので注意が必要になります。

肺炎に関わる危険因子と症状の一例

| 危険因子 | 主な症状 | 病状の進展 |

|---|---|---|

| 高齢 | 食欲不振、倦怠感 | 重度の呼吸困難、胸痛 |

| 喫煙習慣 | 慢性的なせき、痰 | 反復性肺炎のリスク上昇 |

| 基礎疾患(糖尿病など) | 感染による発熱、咳 | 治りにくい肺炎 |

気管支炎の症状と要注意サイン

気管支炎は気管支がウイルスや細菌に感染して炎症を起こす病気で、急性と慢性に分かれます。

急性気管支炎は風邪と混同しやすいですが、咳が長期化しやすい特徴があります。

咳をするたびに胸の中央あたりに熱感や痛みを感じることが多く、粘り気のある痰が出る場合も少なくありません。

次のような症状がみられる場合は肺炎や重度の気管支炎への移行に注意してください。

- 38度以上の発熱が数日間続く

- 息苦しさや呼吸困難を感じる

- 血痰が混じる

- 強い倦怠感や意識障害が出る

これらのサインは重症化の兆候である可能性が高く、放置すると入院が必要になるケースもあるため、ただちに受診を検討しましょう。

重症化を防ぐために大切なこと

肺炎や気管支炎を悪化させないためには早期受診と適切な治療が欠かせません。

医師の指示に従い抗生物質や抗ウイルス薬を用いる場合は自己判断で服用を中断しないようにしてください。

治療の途中で勝手に薬をやめてしまうと病状が再燃しやすくなります。

さらに、生活習慣の見直しも予防や重症化防止に役立ちます。

休養と十分な栄養摂取、こまめな手洗いとうがいを心がけて体力を保つようにしましょう。

また、喫煙習慣のある方は気管支や肺への負担が大きいため、禁煙を含めた健康管理を意識すると良いでしょう。

肺や胸膜の問題が原因の場合

肺や胸膜そのものに炎症が生じている場合も咳をすると胸が痛い原因になります。

胸膜炎や胸腔内に液体がたまる胸水貯留などが代表的です。

これらの疾患は重篤化すると呼吸困難を引き起こすこともあるので、異変を感じたら迅速に医療機関を受診することが望ましいです。

胸膜炎の特徴と痛みの性質

胸膜炎は肺を覆う胸膜に炎症が起きている状態を指します。胸膜には痛みを感知する神経が多く存在し、炎症により胸膜同士が擦れると鋭い痛みを伴います。

咳や深呼吸をしたときに強く痛むのが特徴で、姿勢を変えた時に痛みが軽減したり増したりすることもあります。

症状が進行すると胸膜腔に水(胸水)がたまり、肺が圧迫されて息苦しさを生じる場合があります。

痛みとともに呼吸困難や発熱が見られるようならできるだけ早く専門医の診察を受けることが大切です。

胸膜炎につながりやすい主な要因

| 要因 | メカニズム | 症状の現れ方 |

|---|---|---|

| 細菌やウイルスの感染 | 感染が胸膜に波及して炎症を起こす | 発熱、強い胸の痛み |

| 肺炎の合併症 | 肺炎の病巣が胸膜に拡がる | 咳と連動する鋭い痛み |

| 結核 | 結核菌が肺だけでなく胸膜にも炎症を引き起こす | 慢性的な発熱、倦怠感 |

| 免疫力低下や基礎疾患の存在 | 感染症に対する抵抗力が下がり、胸膜炎を発症しやすい | 病状が長引くリスクが高い |

胸腔内の病気が疑われるとき

胸膜炎以外にも肺や胸腔内の病気としては肺がんや良性腫瘍、膿胸(胸腔内に膿が溜まる)などが考えられます。

これらの病気が進行すると咳による胸痛だけではなく、体重減少や長期的な疲労感、寝汗などの症状がみられることがあります。

特に痰に血が混じる場合は早急に精密検査を受ける必要があります。

基礎疾患のある方や高齢者は症状が分かりにくいこともあるため、長引く違和感や軽い痛みでも放置せずに医療機関を頼る姿勢が望ましいです。

早期発見のポイント

肺や胸膜に病変がある場合、胸部X線検査やCT検査などの画像診断が役立ちます。

痛みや咳が続く状況で血液検査を行えば感染症や炎症反応の有無をチェックできます。

専門的な診断を受けることで原因疾患を特定し治療方針を決めることができます。

- 咳が長引く(2週間以上)

- 夜間や早朝に咳で起きる

- 体重が急激に減少する

- 背中や肩甲骨のあたりにまで痛みが広がる

こうしたサインを見逃さず、早めに検査を受けると重症化のリスクを下げられます。

筋肉や肋骨が原因の場合

咳そのもののメカニズムだけでなく、筋肉や肋骨の問題が「咳で胸が痛い」状態を招くこともあります。

例えば咳のしすぎが原因で肋間筋が炎症を起こしたり、肋骨が小さく亀裂を起こす(疲労骨折のような状態)ケースもあり、痛みの出方は人によってまちまちです。

咳のしすぎが引き起こす筋肉痛

咳を繰り返すと胸の周りの筋肉、特に肋間筋や腹斜筋などが常に収縮と弛緩を繰り返すため疲労が蓄積します。

元々運動不足の方や筋肉量が少ない方は負担を受けやすく、痛みとして現れやすいです。

激しい咳を連日繰り返していると筋肉が炎症を起こし、普通に呼吸をするだけでも胸が痛むことがあるので要注意です。

咳のしすぎで生じやすい筋肉症状の例

| 症状 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 筋肉痛 | 肋間筋や横隔膜の過度な収縮 | 安静と温熱療法、鎮痛薬の使用 |

| 筋肉のけいれん | 連続する咳による過度の刺激 | 体を温める、呼吸を整える |

| 肋骨の疲労骨折 | 長期にわたる強い咳の負荷 | 画像検査と固定、咳を抑える治療 |

肋間神経痛との関係

肋間神経痛は肋骨の下を走る肋間神経が何らかの原因で刺激されて起こる痛みの総称です。

筋肉や骨に問題がなくても神経が過敏になっていると咳やくしゃみなどの動作で強い痛みが走ることがあります。

しびれやビリビリとした痛みを伴う場合は神経痛が疑われるため早めの受診が必要です。

肋間神経痛は心臓の痛みと間違えられることもあり、痛みの持続時間や増悪因子などを細かく観察すると医師の診断がつきやすくなります。

咳をした瞬間だけ強く痛むような特徴がある場合は神経痛の可能性を考慮しましょう。

医療機関での診断が必要な場合

筋肉痛や肋間神経痛は軽症の場合、休養や市販薬で症状が改善することがあります。

しかし痛みがあまりにも強い、日常生活に支障が出る、呼吸するのも苦しいという状況では別の病気が隠れている可能性も否定できません。

医療機関ではレントゲンやMRIなどの検査を通じて骨や神経の状態を詳しく調べることが可能です。

症状を甘く見ずに自己判断だけで対処せず、必要に応じて専門医のアドバイスを受けることをおすすめします。

胃酸逆流やその他の要因

咳をすると胸が痛くなるのは呼吸器だけに原因があるとは限りません。

胃酸が食道に逆流することで刺激を受け、胸の中央部に痛みを感じることがあります。

また心臓や血管の問題が咳と関連して痛みを引き起こすケースもあり、原因の見極めが大切です。

胃酸逆流(逆流性食道炎)による胸の痛み

胃酸逆流とは胃の中の酸が食道に逆流し、食道の粘膜を刺激する状態を指します。

逆流性食道炎を起こしていると胸焼けや胸の中央部が熱く締め付けられるような痛みを感じることが多いです。

これが咳を誘発する場合もあり、咳をするたびに痛みを伴うケースがあります。

暴飲暴食や食後すぐに横になる習慣、肥満などによって胃酸逆流が起こりやすくなるので生活習慣の見直しが必要なこともあります。

慢性的に胸焼けや胸の不快感がある場合は内視鏡検査も検討すると良いでしょう。

胃酸逆流と生活習慣との関連性

| 生活習慣 | 逆流を引き起こしやすい理由 | 改善のヒント |

|---|---|---|

| 食後すぐの横になる行為 | 胃酸が逆流しやすく食道を刺激する | 食後2~3時間は横にならない |

| 油っこい食事の頻度が多い | 脂肪が胃の排出を遅らせ、酸が多くなる | バランスの良い食事を心がける |

| 喫煙習慣 | 逆流防止機能の筋肉を弱める恐れがある | 禁煙を検討 |

| 寝不足・ストレス | 自律神経バランスが乱れ胃酸分泌が増える | 睡眠時間の確保、ストレスケアを意識する |

心臓の問題と咳の関係

胸が痛い原因としては心臓や大動脈など循環器系の問題も考えられます。

狭心症や心筋梗塞などは典型的に胸の中央部に強い痛みを伴いますが、これらが原因で反射性に咳が出ることもあります。

血圧が高い方や動悸がある方は呼吸器以外の要因にも目を向けておくと早期発見につながる可能性があります。

ただし、心臓性の痛みは咳との関連性を一概には判断しにくいです。長く続く痛みや急に息切れを伴う場合、循環器内科での精密検査を受けることを検討してください。

見逃せない症状と早めの受診

胸の痛みが続く場合、原因が1つとは限りません。複数の要因が重なっていることもあり、自己流のケアでは改善しないことがあります。

特に以下のような状況に該当するときは早めに医療機関を受診したほうが良いでしょう。

- 咳だけでなく胸焼けや頻繁なゲップがある

- 動悸や息切れ、めまいを伴う胸の痛みがある

- 安静にしていても痛みが改善しない

- 痛みが長引き日常生活に支障が出ている

原因を正確に突き止めることで適切な治療を受けられる可能性が高まります。

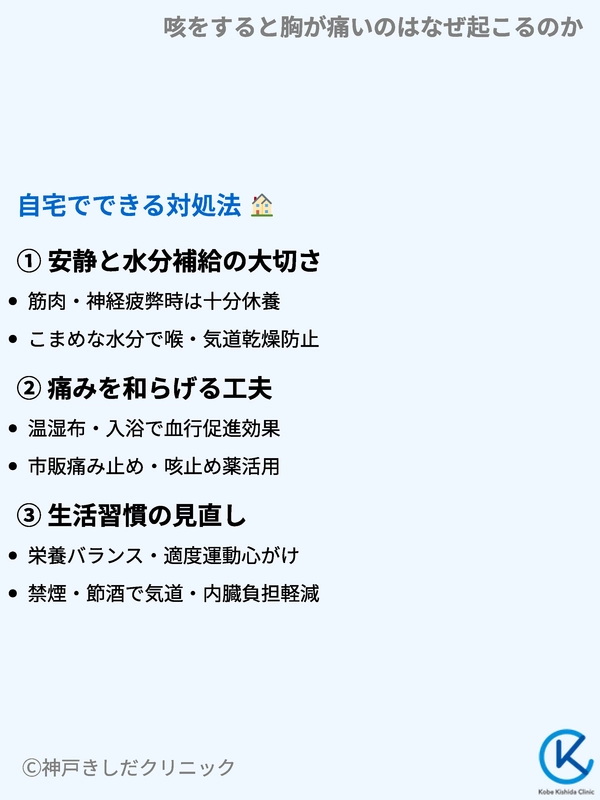

自宅でできる対処法

咳が続いて胸が痛むとき、まずは無理をせず休むことが大切です。

さらに飲み物や栄養などの面でも工夫を加え、身体をいたわる姿勢が求められます。

自宅で簡単にできるケアを取り入れれば痛みの軽減や回復の促進が期待できるでしょう。

安静と水分補給の大切さ

咳を繰り返して胸の筋肉や神経が疲弊しているときは身体を十分に休めることが重要です。

仕事や家事を続けて無理を重ねると症状が悪化する恐れがあります。

また、水分補給もこまめに行い、喉や気道の乾燥を防ぐと咳の刺激を多少なりとも抑えられます。

さらに、加湿器などを利用して室内の湿度を適度に保てば気道の乾燥を防ぎやすくなります。

就寝時は喉を温めるためにマスクを着用する方法もあります。

咳と胸の痛みを和らげるために注意したいポイント

| 項目 | 理由 | 実践のコツ |

|---|---|---|

| 十分な睡眠 | 免疫力と回復力を高める | 就寝前にスマホを見続けない、室温を快適に保つ |

| 定期的な水分摂取 | 喉や気道を潤すことで咳の刺激を軽減する | 常温の水やノンカフェインの温かい飲み物を少しずつ飲む |

| 適度な加湿 | 粘膜の乾燥を防ぐ | 加湿器の水をこまめに取り替え、清潔に保つ |

| 塩分・刺激物の控え | 喉を刺激し炎症を悪化させる恐れがある | 辛い食品やアルコール飲料は控えめにする |

痛みを和らげる工夫

胸の筋肉痛や肋間神経痛など痛みの原因が筋肉や神経にある場合は温めることで血行が良くなり、症状がやわらぐことが期待できます。

入浴や温湿布などを活用して痛みを感じる部位を温めてみてください。

ただし、炎症が強い場合は逆に症状が悪化することもあるため、痛みの状態を見ながら行うことが大切です。

痛み止めの市販薬や咳止め薬を活用するのも一つの方法ですが、長期的に使用する場合や効果が感じられない場合は早めに医師へ相談してください。

生活習慣の見直し

咳の原因が風邪や気管支炎などの場合も再発を防ぐためには生活習慣の改善が欠かせません。

体力を落とさない工夫として、栄養バランスを考慮した食事や適度な運動を心がけましょう。

喫煙や飲酒の習慣があると気道や内臓に負担をかけやすくなるため禁煙や節酒にも目を向けると良いでしょう。

- 定期的に軽いウォーキングなどで運動を取り入れる

- 栄養バランスの良い食事を意識する

- ストレス解消法を自分なりに見つける

- アレルギー体質の方は花粉やハウスダスト対策を徹底する

小さな工夫を積み重ねることで呼吸器や全身の健康をサポートできます。

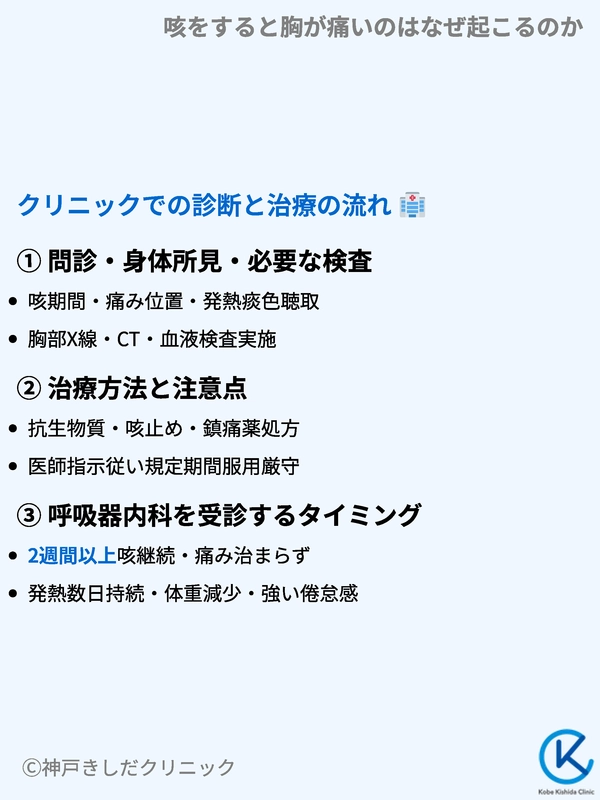

クリニックでの診断と治療の流れ

咳をすると胸が痛い状態が続く、または悪化していると感じた場合は呼吸器内科などの医療機関を受診すると安心です。

受診時にどのような検査や治療が行われるのかを把握しておくとスムーズに受診でき、医師とのコミュニケーションも取りやすくなります。

問診・身体所見・必要な検査

初診の際には、まず症状を詳しく聞く問診が行われます。

咳の期間や頻度、痛みの位置や強さ、発熱や痰の色などを伝えることで医師は病因を推定しやすくなります。

続いて聴診器を使った呼吸音の確認や血圧測定などの身体所見を行い、必要に応じて以下の検査が実施されます。

- 胸部X線撮影(レントゲン)

- CTスキャン

- 血液検査

- 痰の検査(細菌・ウイルスの特定)

症状や疑われる病気によっては心電図検査や胃カメラ検査などが追加で行われることもあります。

受診前にまとめておくと良い情報の例

| 情報 | 役立つ理由 |

|---|---|

| 咳の継続期間 | 急性か慢性かの判断材料になる |

| 痰の色や量の変化 | 感染症の種類や重症度を推定しやすい |

| 体温推移の記録 | 発熱の有無や熱の経過から病状を把握しやすい |

| 生活習慣(喫煙、飲酒) | 原因疾患やリスク因子の見極めに役立つ |

| 家族歴、過去の病歴 | 遺伝的要因や既往症が関係している場合がある |

治療方法と注意点

検査結果によっては薬物療法(抗生物質や咳止め、鎮痛薬など)が処方されることがあります。

病気によっては入院治療や呼吸リハビリテーションなどが選択肢に入る場合もあるでしょう。

大切なのは医師の指示に従い、処方された薬は規定の服用期間を守ることです。

また、自己判断で薬の量を増やしたり中断すると症状が改善しないばかりか病状を悪化させるリスクもあります。

処方薬が合わないと感じた時は勝手に服用をやめるのではなく医師に相談してください。

呼吸器内科を受診するタイミング

咳をすると胸が痛い時は以下のようなタイミングで呼吸器内科を受診すると早期発見や重症化の回避につながります。

- 咳が2週間以上続き、痛みが一向に治まらない

- 発熱が数日以上続き、体力が著しく低下している

- 体重減少や強い倦怠感を感じる

- 心臓系の病気を疑う症状があるが、呼吸器との関連も否定できない場合

一度病院で検査を受けておくと原因がはっきりして不安が軽減されるだけでなく、必要な治療をスムーズに進めることができます。

以上