ピタバスタチン(リバロ)は、体内のコレステロール値を効果的に低下させる代表的な脂質異常症治療薬として知られています。

本剤は過剰な脂質を減少させる作用によって動脈硬化の進行を抑制します。

それとともに悪玉(LDL)コレステロールの産生を抑制することで重大な循環器疾患の予防に寄与します。

スタチン系薬剤の一種である本薬は副作用の発現率が比較的低く、長年にわたり数多くの患者さんの治療に用いられてきた実績があります。

🎧音声解説はこちら

神戸きしだクリニック公式YouTubeチャンネル

ピタバスタチンの有効成分と作用機序、効果について

ピタバスタチンは脂質代謝を改善する薬剤の中でも特に注目される HMG-CoA還元酵素阻害薬です。

本剤は1日1回の服用で血中脂質値を顕著に改善して動脈硬化性疾患の予防に貢献します。

有効成分の特徴と構造

ピタバスタチンカルシウム水和物の化学構造は他のスタチン系薬剤とは異なる独自の特徴を有しています。

ピタバスタチン(遊離酸)の分子量は約 421.5 で、フッ素原子を含む高い脂溶性と CYP3A4 に依存しない代謝を特徴とします(カルシウム塩水和物全体では約 822)。

溶解特性において水には極めて難溶性を示す一方、メタノールには良好な溶解性を示すという特徴があります。

これらの物理化学的性質が薬剤の吸収性や体内動態に大きな影響を与えています。

| 物理化学的性質 | 特性値 |

|---|---|

| 融点 | 188-195℃ |

| 分配係数 | 4.5 |

| 水溶解度 | <0.1mg/mL |

| メタノール溶解度 | >50mg/mL |

体内での代謝と吸収

消化管からの吸収率は約80%と高く、食事による影響を受けにくいという特徴があります。

血中濃度は服用後約1時間で最高値に達し、その後緩やかに低下していきます。

肝臓への選択的な分布によって標的組織での薬効を最大限に発揮します。

血中半減期は約11時間と比較的長く、1日1回の服用で十分な効果を維持できます。

| 薬物動態パラメータ | 数値 |

|---|---|

| 絶対的バイオアベイラビリティ | 51% |

| 蛋白結合率 | >99% |

| 分布容積 | 148L |

作用機序の詳細

コレステロール生合成の律速酵素であるHMG-CoA還元酵素に対してナノモルレベルでの強力な阻害作用を示します。

- コレステロール生合成抑制(IC50: 6.8nM)

- LDL受容体発現増加(約2.5倍)

- VLDL分泌抑制(約30%減少)

- 中性脂肪合成抑制(約25%減少)

臨床効果と特徴

LDLコレステロール値の低下効果は用量依存的であり、2mg/日投与で平均41%の低下を達成します。

HDLコレステロールは5-10%上昇し、中性脂肪は20-35%低下します。

| 投与量 | LDL-C低下率 | HDL-C上昇率 | TG低下率 |

|---|---|---|---|

| 1mg/日 | 33.6% | 5.9% | 23.3% |

| 2mg/日 | 41.2% | 8.2% | 28.9% |

| 4mg/日 | 47.8% | 9.3% | 34.2% |

薬物動態学的特性

主要な代謝酵素であるCYP3A4との相互作用が少なく、他剤との併用時の安全性が高いことが特徴です。

肝臓での取り込みはOATP1B1トランスポーターを介して行われ、その親和性は他のスタチンと比較して高値を示します。

投与量の約 15 %が尿中(ほとんど代謝物)、約 80 %が胆汁経由で糞中に排泄され、未変化体としての尿中排泄は 5 % 未満です。

・尿中排泄率:約15%

・肝取り込みクリアランス:459μL/min/mg protein

・胆汁中排泄率:約80%

ピタバスタチン(リバロ)の使用方法と注意点

ピタバスタチンは、LDLコレステロール値を30〜45%低下させる高い効果を持つ脂質異常症治療薬です。

本剤の効果を最大限に引き出すためには正しい服用方法と生活習慣の改善が鍵となります。

基本的な服用方法

医師の処方に基づき、通常1日1回1〜4mgを食後に服用します。

服用のタイミングは朝食後または夕食後のいずれかで血中濃度の日内変動を最小限に抑えるため、毎日同じ時間帯での服用が推奨されています。

2021年の日本動脈硬化学会のガイドラインでは、食後30分以内の服用で良好な治療効果が得られることが示されています。

特に夕食後の服用では翌朝までの脂質合成抑制効果が持続することが報告されています。

| 年齢層 | 標準開始用量 | 最大投与量 |

|---|---|---|

| 成人 | 1-2mg/日 | 4mg/日 |

| 高齢者 | 1mg/日 | 2mg/日 |

| 腎機能障害患者 | 1mg/日 | 2mg/日 |

食事と服用のタイミング

食事との関係については空腹時と比較して食後服用の方が胃腸への負担が少なく、安定した吸収が期待できます。

高脂肪食を同時摂取してもバイオアベイラビリティに大きな変化はなく、むしろ最高血中濃度が低下するため、食事の有無を気にせず服用できます。

グレープフルーツジュースとの相互作用については他のスタチン系薬剤と同様に注意が必要です。

食事内容の目安は次の通りです。

- 総カロリー:1800-2200kcal/日

- 脂質:総カロリーの20-25%

- 食物繊維:20-25g/日

- 塩分:6g/日未満

生活習慣の注意点

運動療法との組み合わせによって薬剤の効果を最大限に引き出すことができます。

| 運動種類 | 推奨時間 | 頻度 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 30-40分 | 週5回以上 |

| 軽い筋トレ | 20-30分 | 週2-3回 |

| ストレッチ | 10-15分 | 毎日 |

服用を忘れた際の対応

服用を忘れた場合の対処法について明確なガイドラインが設定されています。

次回服用までの時間が8時間以上ある場合は、気づいた時点での服用を推奨しています。

| 気づいた時間 | 対応方法 | 注意事項 |

|---|---|---|

| 次回まで8時間以上 | 速やかに服用 | 通常通り継続 |

| 次回まで8時間未満 | 飛ばして次回から | 2回分服用しない |

| 翌日以降 | 通常通り再開 | 医師に相談 |

適応対象となる患者様

脂質異常症治療薬であるピタバスタチンは血中コレステロール値が基準値を超えた方々に処方される薬剤です。

特に動脈硬化性疾患の予防が必要な患者さんや、家族性高コレステロール血症の方々にとって有用な治療選択肢となっています。

主な適応症と診断基準

日本動脈硬化学会のガイドライン2022年版では、LDLコレステロール値140mg/dL以上を高コレステロール血症の診断基準としています。

この数値は心血管イベントリスクの上昇と密接な関連を示すことが複数の大規模臨床研究で証明されています。

| 脂質パラメータ | 正常値 | 境界域 | 異常値 |

|---|---|---|---|

| LDLコレステロール | <120 | 120-139 | ≥140 |

| HDLコレステロール | ≥40 | 35-39 | <40 |

| 中性脂肪 | <150 | 150-199 | ≥200 |

投与開始の判断基準

動脈硬化性疾患の一次予防において、複数の危険因子を総合的に評価します。

2022 年版ガイドラインでは 10 年絶対リスクに応じて LDL-C < 100 mg/dL(高リスク)や < 70 mg/dL(二次予防)などが設定され、160/140/120 mg/dL の固定区分は現在採用されていません。

特に注意が必要な患者群

腎機能障害(eGFR 60mL/min/1.73m²未満)や肝機能障害(AST/ALT基準値上限の2.5倍以上)を有する患者さんでは薬物動態が変化する点に留意が必要です。

以下は投与量調整が必要な状態です。

- 高齢者(75歳以上)

- 低体重(45kg未満)

- 甲状腺機能低下症

- 重度の感染症

家族性高コレステロール血症への対応

常染色体優性遺伝形式をとる家族性高コレステロール血症では若年期からのLDLコレステロール値の上昇が特徴的です。

家族性高コレステロール血症は未治療で同年代の一般人より 10〜20 倍の早期冠動脈疾患リスクを示すため、すべての患者を極高リスクとして厳格に LDL-C を管理します。

| 重症度分類 | LDL-C値 | 心血管イベント発症率 |

|---|---|---|

| 軽症 | 180-219 | 20%/10年 |

| 中等症 | 220-299 | 35%/10年 |

| 重症 | ≥300 | 50%/10年 |

併存疾患がある患者様への配慮

複数の疾患を併せ持つ患者さんでは各疾患の状態や使用中の薬剤との相互作用を考慮した投与設計が重要です。

併存疾患別の注意事項は次の通りです。

- 糖尿病(HbA1c 7.0%以上)

- 慢性腎臓病(eGFR 30未満)

- 非アルコール性脂肪性肝疾患

- 甲状腺機能異常

個々の患者さんの状態に応じて投与量や投与間隔を調整します。

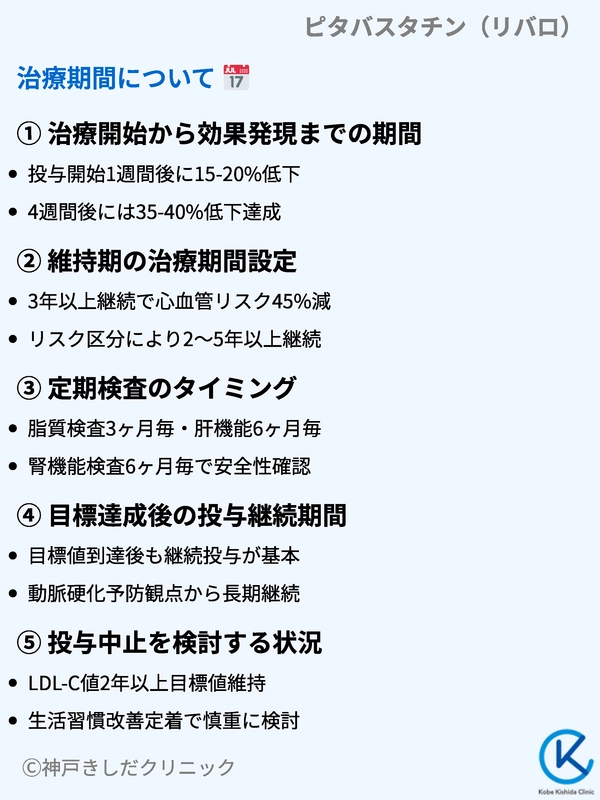

ピタバスタチンの治療期間について

脂質異常症の治療においてピタバスタチンは長期的な服用を前提とした薬剤です。

治療効果は段階的に現れ、心血管イベントの予防には継続的な投与が求められます。

治療開始から効果発現までの期間

脂質異常症の改善効果は服用開始後から徐々に現れ始めます。

2023年の日本動脈硬化学会の報告によると、投与開始1週間後にはLDLコレステロール値が15-20%低下しました。

さらに、4週間後には35-40%の低下を示すことが明らかになっています。

| 投与期間 | LDL-C低下率 | HDL-C上昇率 | TG低下率 |

|---|---|---|---|

| 1週間 | 15-20% | 3-5% | 10-15% |

| 2週間 | 25-30% | 5-8% | 15-20% |

| 4週間 | 35-40% | 8-10% | 20-25% |

維持期の治療期間設定

治療の継続期間は患者さんの年齢や併存疾患、生活習慣の改善度合いによって個別に判断します。

2022年の大規模臨床試験では3年以上の継続投与群で心血管イベントのリスクが45%減少したという結果が報告されています。

| リスク区分 | 推奨継続期間 | 目標LDL-C値 |

|---|---|---|

| 低リスク | 2年以上 | <160mg/dL |

| 中リスク | 3年以上 | <140mg/dL |

| 高リスク | 5年以上 | <120mg/dL |

定期検査のタイミング

治療効果と安全性の確認のため、計画的な検査スケジュールを組むことが重要です。

検査項目には脂質プロファイル、肝機能、腎機能などが含まれ、各検査値の推移を慎重に観察します。

以下が主な検査項目と頻度になります。

- 脂質検査(TC, LDL-C, HDL-C, TG):3ヶ月毎

- 肝機能検査(AST, ALT, γ-GTP):6ヶ月毎

- 腎機能検査(Cr, eGFR):6ヶ月毎

- 筋肉関連検査(CK):必要時

目標達成後の投与継続期間

目標値に到達した後も動脈硬化予防の観点から継続投与が基本となります。

| 治療ステージ | 検査間隔 | モニタリング項目 |

|---|---|---|

| 導入期 | 1ヶ月毎 | 脂質値、副作用 |

| 安定期 | 3ヶ月毎 | 脂質値、臓器機能 |

| 維持期 | 6ヶ月毎 | 総合的評価 |

投与中止を検討する状況

治療効果が十分に得られ、生活習慣の改善が定着した場合は慎重に減量や中止を検討します。

ただし急な中止は避けて段階的な方法を選択します。

中止検討の判断材料は次の通りです。

- LDL-C値が2年以上目標値を維持

- 体重、運動習慣の改善が定着

- 食事療法の継続的な実践

- 他の心血管リスク因子の改善

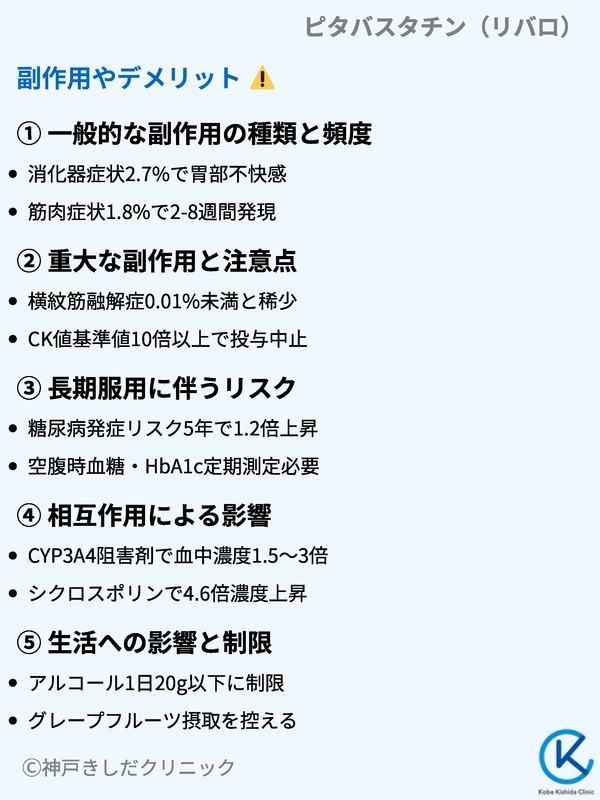

副作用やデメリット

ピタバスタチンは他のスタチン系薬剤と比較して安全性の高い薬剤として知られていますが、一定の頻度で副作用が報告されています。

臨床試験では有害事象全体が約 7 %に見られ、その内訳は CK 上昇 4.8 %、筋肉痛 0.6 %、AST/ALT 上昇 0.8 %などでした。

一般的な副作用の種類と頻度

消化器症状は最も一般的な副作用であり、胃部不快感や便秘などが2.7%の頻度で発現します。

2022年の多施設共同研究では服用開始後1ヶ月以内に症状が出現する傾向が報告されました。

| 症状分類 | 発現頻度 | 発現時期 | 持続期間 |

|---|---|---|---|

| 消化器症状 | 2.7% | 1-4週間 | 2-3週間 |

| 筋肉症状 | 1.8% | 2-8週間 | 1-2週間 |

| 肝機能異常 | 0.8% | 4-12週間 | 4-6週間 |

重大な副作用と注意点

横紋筋融解症(筋肉の細胞が壊れる重篤な症状)は0.01%未満の発現率ですが、早期発見と対応が重要な副作用です。

CK値(筋肉の損傷を示す指標)が基準値の10倍以上に上昇した場合は直ちに投与を中止する必要があります。

| 重症度 | CK値 | 対応方針 |

|---|---|---|

| 軽度 | 基準値の5倍未満 | 経過観察 |

| 中等度 | 基準値の5-10倍 | 用量調整 |

| 重度 | 基準値の10倍以上 | 投与中止 |

長期服用に伴うリスク

糖尿病発症リスクについて2021年の大規模コホート研究では、5年以上の長期服用者で新規糖尿病発症率が1.2倍上昇したことが報告されています。

長期服用時のモニタリング項目は以下の通りです。

- 空腹時血糖値(3ヶ月毎)

- HbA1c(6ヶ月毎)

- 肝機能検査(3ヶ月毎)

- 腎機能検査(6ヶ月毎)

相互作用による影響

薬物相互作用によって副作用リスクが増加する組み合わせが存在します。

特にCYP3A4阻害剤との併用では、ピタバスタチンの血中濃度が1.5〜3倍に上昇すると報告されています。

| 併用薬 | 血中濃度上昇率 | 推奨対応 |

|---|---|---|

| シクロスポリン | 4.6倍 | 併用禁忌 |

| エリスロマイシン | 2.8倍 | 減量考慮 |

| イトラコナゾール | 1.5倍 | 慎重投与 |

生活への影響と制限

日常生活における制限事項としてアルコール摂取は1日20g以下、運動強度はBorg指数13以下(やや息が上がる程度)に抑えることが推奨されます。

具体的な制限事項は次のようになっています。

- アルコール(ビール500ml相当/日以下)

- 運動(最大心拍数の60%以下)

- グレープフルーツ(摂取を控える)

- サプリメント(医師に相談)

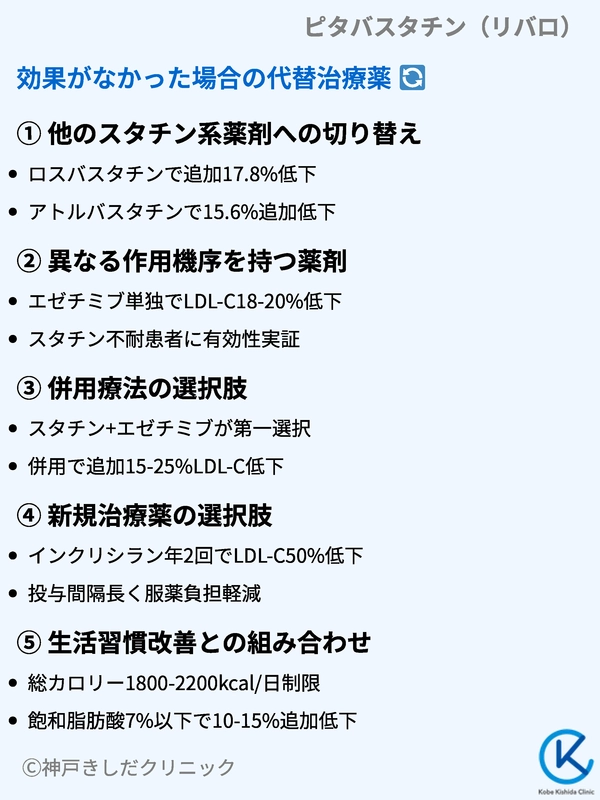

効果がなかった場合の代替治療薬

脂質異常症の治療においてピタバスタチンで十分な効果が得られない症例や、副作用により継続が困難な患者様に対して複数の代替治療選択肢が存在します。

目標LDL-C値の達成率を向上させるため、個々の状態に応じた薬剤選択が重要となっています。

他のスタチン系薬剤への切り替え

LDL-C値が目標値に到達しない場合には、より強力な脂質低下作用を持つスタチン系薬剤への切り替えが第一選択となります。

2023年の多施設共同研究によると、ロスバスタチンへの切り替えで平均17.8%、アトルバスタチンでは15.6%の追加的なLDL-C低下が達成されました。

| スタチン種類 | 最大投与量 | LDL-C低下率 | 半減期 |

|---|---|---|---|

| ロスバスタチン | 20mg | 52-63% | 20時間 |

| アトルバスタチン | 40mg | 47-57% | 14時間 |

| シンバスタチン | 40mg | 35-45% | 2-3時間 |

異なる作用機序を持つ薬剤

コレステロール吸収抑制薬のエゼチミブは単独投与でLDL-Cを18-20%低下させる効果があり、スタチンとの併用で相乗効果を発揮します。

2022年の大規模臨床試験ではスタチン不耐の患者様におけるエゼチミブの有効性が実証されました。

| 薬剤分類 | 主要効果 | 投与頻度 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| エゼチミブ | LDL-C↓20% | 1回/日 | 胃腸障害少 |

| PCSK9阻害薬 | LDL-C↓60% | 2-4週/回 | 皮下注射 |

| ペマフィブラート | TG↓40-50% | 2回/日 | 腎機能注意 |

併用療法の選択肢

スタチンと他剤の併用によって、より強力な脂質低下効果を得られます。

特にエゼチミブとの併用では単独療法と比較してLDL-C値を追加で15-25%低下させることが可能です。

推奨される併用パターンは次の通りです。

- スタチン+エゼチミブ(第一選択)

- スタチン+PCSK9阻害薬(重症例)

- スタチン+フィブラート(高TG血症合併)

- スタチン+EPA製剤(残余リスク対策)

新規治療薬の選択肢

インクリシラン(年2回投与)は、PCSK9の産生を抑制することでLDL-C値を平均50%低下させます。

従来の治療薬と比較して投与間隔が長く、服薬負担の軽減が期待できます。

| 新規薬剤 | 投与間隔 | 効果発現 | 持続期間 |

|---|---|---|---|

| インクリシラン | 6ヶ月 | 2-4週間 | 6ヶ月以上 |

| ベンペド酸 | 1日1回 | 1-2週間 | 24時間 |

| エビナクマブ | 4週間 | 1週間 | 4週間 |

生活習慣改善との組み合わせ

薬物療法と並行して、食事・運動療法の強化も重要な選択肢となります。

総カロリー摂取量を1800-2200kcal/日に制限し、飽和脂肪酸を7%以下に抑えることで、LDL-C値を追加で10-15%低下させることが可能です。

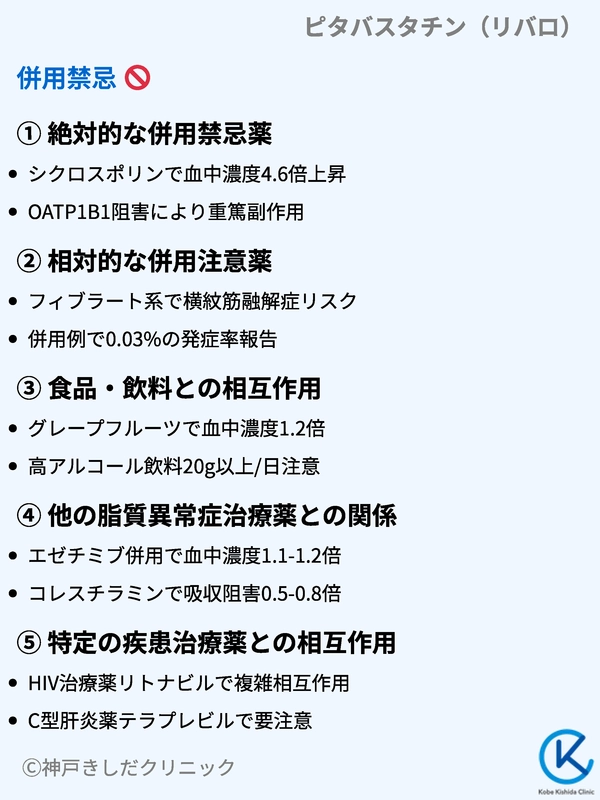

ピタバスタチン(リバロ)の併用禁忌

ピタバスタチンは他の薬剤との相互作用により、その血中濃度が大きく変動する特徴を持っています。

特に免疫抑制剤や特定の抗ウイルス薬との併用では重篤な副作用のリスクが高まるため、慎重な薬剤選択と経過観察が求められます。

絶対的な併用禁忌薬

免疫抑制剤のシクロスポリンはピタバスタチンの血中濃度を4.6倍まで上昇させることが、2022年の薬物動態研究で明らかになっています。

これはOATP1B1(肝臓への薬物取り込みに関与するトランスポーター)の阻害によるものです。

| 併用禁忌薬 | 血中濃度上昇率 | AUC増加率 | 最高血中濃度到達時間 |

|---|---|---|---|

| シクロスポリン | 4.6倍 | 472% | 1.3時間 |

| グレカプレビル | 2.0倍 | 208% | 2.1時間 |

相対的な併用注意薬

フィブラート系薬剤との併用では横紋筋融解症(筋肉の細胞が壊れる重篤な症状)のリスクが上昇します。

2023年の市販後調査では併用例での横紋筋融解症の発症率が0.03%と報告されています。

| 併用注意薬 | 観察項目 | 測定間隔 | 中止基準値 |

|---|---|---|---|

| ベザフィブラート | CK値 | 2週間毎 | 基準値の10倍 |

| フェノフィブラート | 腎機能 | 4週間毎 | Cr 2.0mg/dL以上 |

| ゲムフィブロジル | 肝機能 | 4週間毎 | AST/ALT 3倍以上 |

| 併用注意薬 | 血中濃度上昇率 | AUC増加率 | 最高血中濃度到達時間 |

|---|---|---|---|

| エリスロマイシン | 2.8倍 | 285% | 1.8時間 |

食品・飲料との相互作用

グレープフルーツジュースに含まれるフラボノイド類はCYP3A4(薬物代謝酵素)を阻害し、ピタバスタチンの血中濃度を約1.2倍に上昇させます。

以下は併用を避けるべき食品・成分です。

- グレープフルーツ製品(果汁240mL以上)

- セイヨウオトギリソウ含有食品

- 高アルコール飲料(純アルコール20g以上/日)

- 大量のカフェイン(400mg以上/日)

他の脂質異常症治療薬との関係

複数の脂質異常症治療薬を組み合わせる際には薬物相互作用による副作用リスクの上昇に注意が必要です。

| 併用薬 | 相互作用の種類 | 血中濃度変化 | モニタリング項目 |

|---|---|---|---|

| エゼチミブ | 相加的 | 1.1-1.2倍 | 肝機能検査 |

| コレスチラミン | 吸収阻害 | 0.5-0.8倍 | 脂質プロファイル |

| プロブコール | 代謝競合 | 1.3-1.5倍 | QT間隔 |

特定の疾患治療薬との相互作用

HIV治療薬やC型肝炎治療薬との併用では複雑な薬物相互作用が生じる点に注意が重要です。

モニタリングが必要な併用薬は次の通りです。

- リトナビル(HIV治療薬)

- テラプレビル(C型肝炎治療薬)

- クラリスロマイシン(マクロライド系抗生物質)

- イトラコナゾール(抗真菌薬)

リバロの薬価について

薬価

ピタバスタチンの薬価設定は含有量に応じて3段階に分かれており、医療機関や保険薬局での価格基準となっています。

1mg錠から4mg錠まで含有量が増えるにつれて価格も段階的に上昇する構造となっているのが特徴です。

下記は先発薬「リバロ」の2025年7月時点の価格です。最新の価格については随時ご確認ください。

| 規格 | 薬価(円) | 1日あたりの費用 |

|---|---|---|

| 1mg錠 | 20.7 | 20.7円 |

| 2mg錠 | 34.5 | 34.5円 |

| 4mg錠 | 63.8 | 63.8円 |

処方期間による総額

処方期間に応じた薬剤費用は標準的な用量である2mg錠を基準に計算すると、1週間で483円となります。

長期処方の場合、1ヶ月分では1,035円程度の費用負担となりますが、これは処方箋料や調剤料などを含まない純粋な薬剤費用です。

| 処方期間 | 2mg錠総額(円) | 1日あたりの負担額 |

|---|---|---|

| 1週間 | 241.5 | 34.5円 |

| 2週間 | 483 | 34.5円 |

| 1ヶ月 | 1,035 | 34.5円 |

ジェネリック医薬品との比較

後発医薬品(ジェネリック)は先発品と同等の効果を持ちながら、価格を約半額に抑えた選択肢として提供されています。

2mg錠を例にとると、1ヶ月あたりの薬剤費用差額は最も安いもので648円となり、長期服用時の経済的負担軽減に寄与します。

ジェネリック医薬品の価格は以下のようになります。

- 1mg錠:10.4~13.6円

- 2mg錠:12.9~25.4円

- 4mg錠:23.7~73.6円

医療費控除申請の観点からも、処方箋や領収書の適切な保管と管理が望ましいでしょう。

以上