デュロキセチン(サインバルタ)は、うつ病や神経性疼痛などに対して幅広く使用する医薬品です。

脳内のセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを同時に阻害する特長をもち、精神的症状だけでなく痛みにも作用する点が注目されています。

うつ症状の改善を図るほか、糖尿病性末梢神経障害による痛みや線維筋痛症など慢性的な疼痛治療に活用される場合があります。

効果と副作用のバランスを意識しながら医師の判断のもと正しく服用することが重要です。

本記事ではデュロキセチンの効果や作用機序、使用方法と注意点、そして副作用や代替薬について詳しく解説します。

デュロキセチンの有効成分と効果、作用機序

デュロキセチン(サインバルタ)は、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬(SNRI)の一種です。

気分障害や疼痛緩和をめざして、多くの患者さんが服用することを検討する薬です。

ここではデュロキセチンの特徴や、どのようにして効果を発揮するのかについて説明します。

デュロキセチンの基本的な特徴

デュロキセチンは脳内神経伝達物質であるセロトニンとノルアドレナリンの両方に働きかけます。

従来の抗うつ薬よりも幅広い症状への効果を見込むケースが多く、特に痛みの緩和作用に力があることが特徴です。

- 脳内のセロトニンとノルアドレナリン濃度を高める

- うつ病や全般性不安障害、慢性疼痛などを対象に使用する

- 三環系抗うつ薬と比較し、抗コリン作用がやや少ない傾向

こうした特性によって気分障害の改善だけでなく痛みの伝達回路にも影響を与える点が注目されています。

作用機序の要点

デュロキセチンはシナプス間隙に放出されたセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害します。

その結果、これら神経伝達物質の濃度が上昇して気分を調整したり痛みを抑えたりする作用が期待できます。

痛みの制御と気分障害は密接な関係にあるため、デュロキセチンのようなSNRIは疼痛治療にも使いやすいと考えられています。

期待される主な効果

デュロキセチン(サインバルタ)には以下のような効果が期待できます。

- うつ病や不安障害など精神症状の軽減

- 糖尿病性末梢神経障害の痛み緩和

- 線維筋痛症などの慢性疼痛の軽減

- 更年期に関連した気分不安定やイライラの改善

多角的な作用があるため、これまで別々に治療していた症状の同時改善を期待できる可能性があります。

作用を支えるメカニズムの可視化

デュロキセチンの効果をイメージするために下記のように脳内神経伝達物質との関係を整理します。

| 神経伝達物質 | 主な役割 | デュロキセチンの影響 |

|---|---|---|

| セロトニン | 気分・睡眠・食欲の調整 | 再取り込みを阻害し、シナプス間隙での濃度を高める |

| ノルアドレナリン | 覚醒、集中力、疼痛調整 | 同時に再取り込みを阻害し、意欲・痛覚にも影響 |

このように同時に複数の神経伝達物質のバランスを整える機能がデュロキセチンの特徴です。

箇条書きでデュロキセチンを使用するメリットを簡単に整理すると以下の通りです。

- 抑うつ症状と疼痛を同時に治療できる可能性

- 他の抗うつ薬が効きにくかったケースでも作用することがある

- SNRIに分類されるため、副作用の種類が三環系抗うつ薬と異なる

サインバルタの使用方法と注意点

デュロキセチンを服用する際は処方された容量やタイミングを守ることが重要です。

さらに他の薬との相互作用や副作用の程度にも配慮しなければなりません。

ここでは服用時の具体的なポイントや気をつけるべき点について説明します。

一般的な用法と用量

デュロキセチンはカプセル剤で処方されることが多いです。

医師は患者の年齢・症状・体重などを考慮して1日20mgや30mgから開始し、状態に応じて増量するケースがあります。

最終的な維持量は1日60mg前後となることが多いですが、個人差があるため必ず医師の指示に従ってください。

下記はうつ病と神経性疼痛の場合の用法・用量の一例です。

| 症状 | 初期量 (1日あたり) | 調整のめやす | 維持量 (1日あたり) |

|---|---|---|---|

| うつ病 | 20mg〜30mg | 1〜2週間ごとに調整 | 40mg〜60mg |

| 神経性疼痛(慢性痛) | 20mg〜30mg | 数週間かけて少しずつ増量 | 60mg前後 |

容量の調整は少しずつ行って副作用の状態や症状の変化を確認しながら最適なバランスを探ります。

服用時間と食事との関係

デュロキセチンは基本的に1日1回の服用が多いです。朝に飲むか夕方に飲むかは医師が判断する場合があります。

服用時間を一定に保つことで血中濃度が安定し、副作用をコントロールしやすくなります。

また、食事の影響は比較的少ないと報告されていますが、胃腸障害が気になる場合には医師に相談することが大切です。

使用中に注意したいポイント

他の薬やサプリメントとの相互作用には注意が必要です。

特にセロトニンを増やす作用をもつ薬(他の抗うつ薬やトリプタン系薬剤など)を併用するとセロトニン症候群を起こすリスクが高まるため、医師に必ず相談してください。

服用を始めたばかりの頃や増量したタイミングでは眠気やめまいが生じることがあります。

車の運転や危険を伴う作業には注意が必要です。

飲み忘れや中断時の対処

飲み忘れた場合、次回の服用で倍量を摂取することは避けて通常の容量に戻しましょう。

中断したいときも自己判断ではなく医師の指導を受け、減量していく必要があります。

急にやめると離脱症状(頭痛、吐き気、不安感など)が出る場合がありますので計画的な中断が大切です。

以下のリストに服用中の注意点を整理します。

- 服用時間を一定に保ち、自己判断で変更しない

- ほかの薬やサプリメントの使用状況を医師に必ず伝える

- 急に服用をやめないようにする

- 日常生活で支障が出る副作用があれば早めに相談する

適応対象患者

デュロキセチンは複数の疾患に対して処方される薬です。精神面だけでなく、疼痛コントロールも視野に入れた広い応用が可能となります。

ここでは具体的にどのような疾患や症状を持つ患者が処方を検討することが多いかを説明します。

うつ病や不安障害に悩む方

デュロキセチンは、うつ病や全般性不安障害(GAD)などにおいて気分や意欲の改善を期待できます。

SSRIで十分な効果を感じなかった患者さんや意欲低下が著しい患者さんに対して医師がデュロキセチンを選択する場合があります。

| 症状・疾患 | デュロキセチンの活用例 | コメント |

|---|---|---|

| うつ病 | 抗うつ効果で気分を改善する | 他の抗うつ薬と比較して疼痛への効果も強め |

| 全般性不安障害(GAD) | 不安や緊張を緩和し、心身の負担を減らす | コミュニケーション障害がある患者にも適用可能 |

糖尿病性末梢神経障害による痛み

糖尿病患者さんの末梢神経障害による痛みを和らげる目的でデュロキセチンが処方されることがあります。

血糖値のコントロールとあわせて行うことで生活の質を向上しやすくなる可能性があります。

三環系抗うつ薬などとは異なる作用機序をもつため、耐えがたい痛みに対しても試みる価値があります。

線維筋痛症などの慢性疼痛

線維筋痛症は全身性の痛みと倦怠感を伴う症候群であり、原因が複雑なため治療が難しいとされてきました。

デュロキセチンは中枢性鎮痛作用によって痛みを軽減する効果を期待できます。

同時にうつ症状や不眠なども緩和することがあるため、多面的な症状を抱える患者に対して有用です。

更年期障害やストレス関連症状

更年期にはホルモンバランスの変化で不安定な気分や身体症状が生じやすくなります。

デュロキセチンは更年期に伴ううつ症状や神経痛、肩こりなどを一度に改善する可能性があるため選択肢に含まれる場合があります。

医師はホルモン補充療法や漢方薬との併用を検討する場合もあるため総合的に判断します。

次のリストでデュロキセチンの適応を検討しやすいポイントをまとめます。

- SSRIで十分な効果を得られなかったうつ病・不安障害

- 糖尿病性末梢神経障害を伴う強い痛み

- 線維筋痛症など慢性化した広範な疼痛

- 更年期におけるメンタル面と身体面の不調が併発している場合

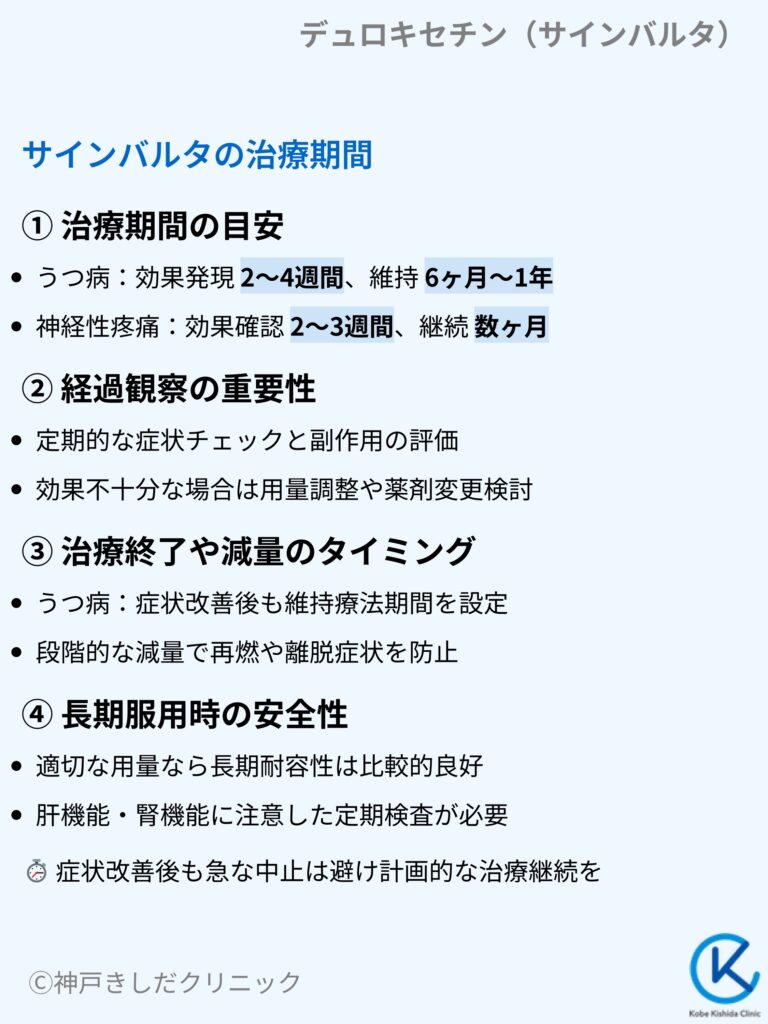

サインバルタの治療期間

デュロキセチンは効果を安定させるため、ある程度長期の服用が必要となるケースが多いです。

うつ病から神経性疼痛まで幅広い疾患に対応可能ですが、その期間や経過観察は疾患ごとに異なります。

ここでは治療期間の目安や経過観察のポイントを紹介します。

治療期間の目安

うつ病の場合は服用開始後2~4週間ほどで効果が現れることがありますが、十分な効果を得るには6~8週間ほどかかることも珍しくありません。

症状が安定してきた後も再発予防としてさらに数カ月~1年程度の継続が必要になる場合があります。

神経性疼痛では痛みの状態をみながら数カ月単位で治療を続けることが多いです。

下記の表に疾患別のおおまかな治療期間をまとめました。

| 疾患・症状 | 効果実感の開始 | 再評価タイミング | 継続期間の目安 |

|---|---|---|---|

| うつ病 | 2~4週間 | 6~8週間程度 | 症状安定後も数カ月~1年 |

| 糖尿病性末梢神経障害による痛み | 2~3週間 | 4~6週間 | 痛み軽減後も継続検討 |

| 線維筋痛症 | 2~4週間 | 6~8週間 | 痛みと生活の質を考慮し継続 |

| 更年期関連症状 | 2~4週間 | 2カ月程度 | 症状に応じて調整 |

経過観察の重要性

デュロキセチンによって症状が改善したかどうかを定期的にチェックする必要があります。

効果が実感できても副作用が強く出る場合は用量の調整や薬の変更を検討します。

逆に症状が改善しない場合や副作用が少ない場合にはさらに増量を図ることもあります。いずれにせよ、医師と相談しながら慎重に進めていく姿勢が大切です。

治療終了や減量のタイミング

うつ病などでは症状が十分に改善してからも維持療法と呼ばれる追加の服用期間を設定することが一般的です。

自己判断で服用を中断すると再燃しやすいため医師の指示に従い段階的に減量していきます。

神経性疼痛の場合も痛みが治まったからといって急にやめると再発することがあるため、長期的視点で計画します。

以下のリストに治療期間を乗り切るためのポイントを整理します。

- 定期的な受診で症状と副作用を評価し続ける

- 一度症状が緩和しても再発予防を意識する

- 医師と相談しながら減量または継続を決める

- 焦らず長期的な視点をもつ

長期服用時の安全性

長期間デュロキセチンを服用しても適切に用量を守れば耐容性は比較的良好といわれています。

ただし、肝機能障害のある方や高齢者は腎機能や心臓病などに留意したうえで慎重に用いる必要があります。

少しでも違和感がある場合には遠慮なく医師へ相談し、定期検査なども受けながら安全に治療を続けてください。

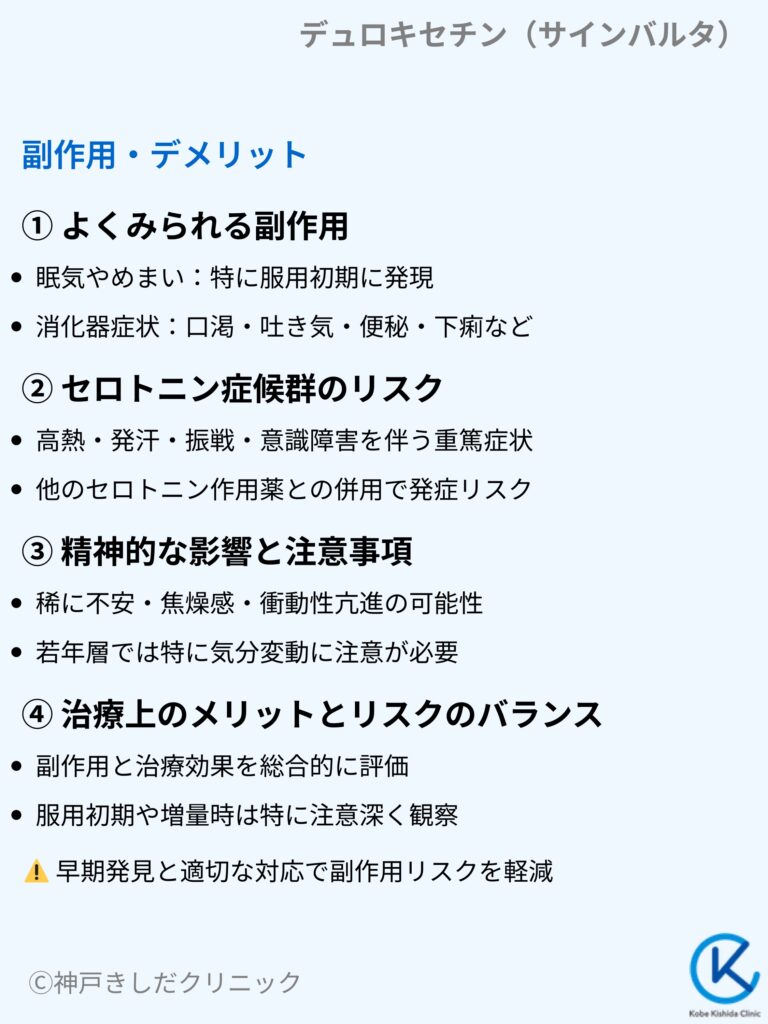

副作用・デメリット

どの薬にも効果だけでなく副作用のリスクが存在します。

デュロキセチン(サインバルタ)も例外ではなく、服用初期に起こりやすい軽度の症状から、まれに深刻な症状までが報告されています。

ここでは代表的な副作用や対処法を中心に解説します。

よくみられる副作用

デュロキセチンで比較的よく見られる副作用には以下のものがあります。

- 眠気やめまい

- 口渇

- 便秘または下痢

- 食欲の変動

- 軽度の吐き気

服用開始から数週間ほどで体が慣れ、これらの症状が和らぐことがあります。

症状が強く出て日常生活に支障をきたす場合には主治医に相談し、用量の調整などを検討します。

セロトニン症候群のリスク

デュロキセチンはセロトニン活性を高める薬なので、同じようにセロトニン活性を高める薬(SSRIやトリプタン、MAO阻害薬など)との併用でセロトニン症候群が起こる恐れがあります。

セロトニン症候群は高熱や発汗、振戦、意識障害などを伴う重篤な状態です。

複数の薬を使う場合は必ず医師に相談して体の変化を注意深く観察してください。

下記の表に副作用が現れた場合の対応例をまとめています。

| 副作用の種類 | 対応策・アプローチ | 医療機関への相談目安 |

|---|---|---|

| 消化器症状 (吐き気) | 食後の服用、少量からの増量 | 症状が長引く、重度の嘔吐がある場合 |

| 眠気・めまい | 服用時間を夜に固定する | 転倒の危険がある場合など安全面で問題があるとき |

| 口渇・便秘など | 水分補給、食物繊維の摂取を意識 | 生活に支障をきたすレベルで続くとき |

| セロトニン症候群 | すぐに医療機関へ連絡 | 高熱、意識障害が疑われる場合 |

精神的な影響と注意事項

稀に、不安感や焦燥感が強まったり、衝動的な行動を起こしやすくなる報告があります。

特に若年層では抗うつ薬による気分の変動に注意が必要です。

周囲の家族や友人にも服用開始後の様子を見守ってもらい、急に行動や気分が変化した際は早めに医師へ相談しましょう。

治療上のメリットとリスクのバランス

デュロキセチンは抗うつ効果と疼痛緩和効果が期待できる一方で、副作用や相互作用リスクがゼロではありません。

薬物療法のメリットとリスクをバランス良く見極めながら主治医や薬剤師と相談する姿勢が大切です。

これにより日々の生活の質を向上させつつ、症状をコントロールしやすくなります。

以下のリストに副作用に対する基本的な姿勢をまとめます。

- 服用初期や増量時には副作用を観察する

- 症状が強い場合は放置せず医師に相談する

- 併用薬に注意して勝手に新しい薬を追加しない

- 副作用を怖がりすぎず正しい知識をもって服用する

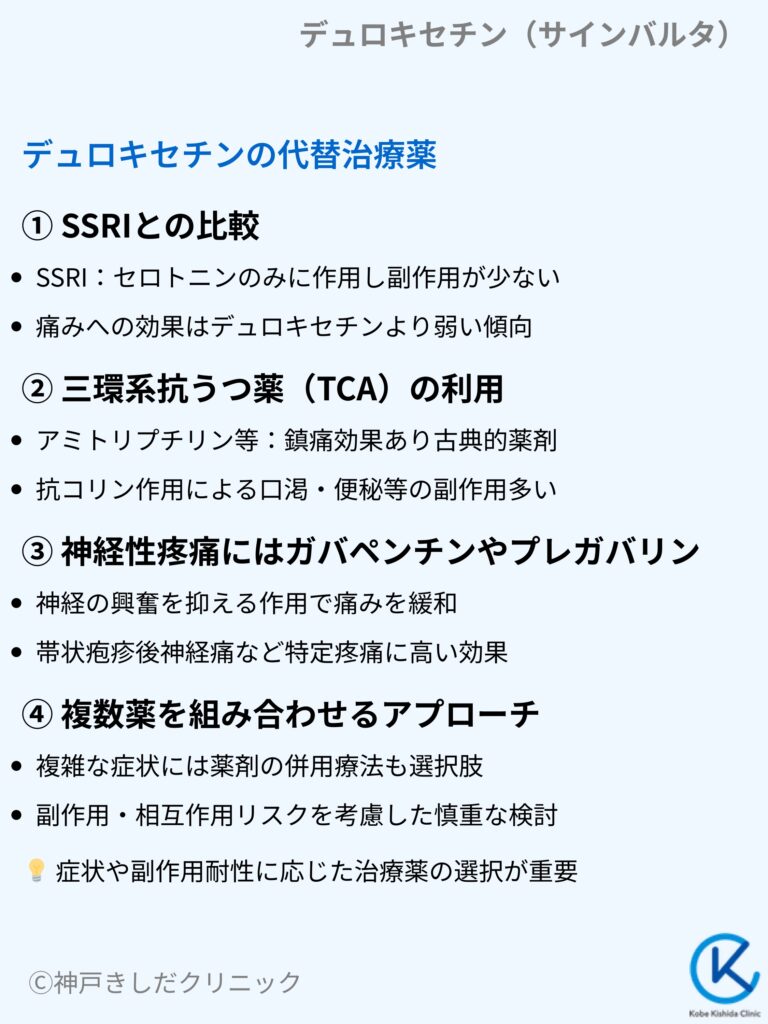

デュロキセチンの代替治療薬

デュロキセチンが合わない場合や効果が不十分な場合、ほかの治療薬を検討する選択肢があります。

うつ病や神経性疼痛の治療薬は多岐にわたるため、患者さんの症状や体質に応じて医師が判断します。

ここでは代表的な代替薬やその特徴を紹介します。

SSRIとの比較

SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)は、うつ病や不安障害の治療で広く使われている薬です。

パロキセチン、フルボキサミン、エスシタロプラムなどが代表的で、セロトニンのみを選択的に増やす効果があります。

副作用がやや少ない一方で、痛みの改善効果はデュロキセチンより弱い傾向があります。

| 分類 | 主な薬剤 | 特徴 |

|---|---|---|

| SNRI | デュロキセチン、ミルナシプランなど | ノルアドレナリンも増やすため、疼痛への効果が大きい場合がある |

| SSRI | パロキセチン、フルボキサミンなど | セロトニンのみ阻害、比較的副作用が少ない |

| 三環系抗うつ薬 | アミトリプチリン、イミプラミンなど | 古くから使用、疼痛にも有効だが抗コリン作用が強め |

三環系抗うつ薬(TCA)の利用

三環系抗うつ薬(TCA)は、うつ病や神経痛に対して一定の効果を示す古典的な薬です。

アミトリプチリンやイミプラミンなどが有名で鎮痛効果も見込めますが、抗コリン作用による口渇、便秘、排尿障害などの副作用が出やすい欠点があります。

デュロキセチンを含むSNRIとは作用機序が異なる部分があるため、切り替えを検討する際に比較することがあります。

神経性疼痛にはガバペンチンやプレガバリン

神経由来の痛みにはガバペンチンやプレガバリンといった神経調整薬も選択肢に入ります。これらは神経の興奮を抑える作用があり、帯状疱疹後神経痛や糖尿病性末梢神経障害などで用いられます。デュロキセチンとの併用や交互使用で症状を緩和する場合もあります。

複数薬を組み合わせるアプローチ

うつ症状と痛みが複雑に絡み合っている場合、1種類の薬だけでは十分な効果を得にくいことがあります。

その場合には医師が複数の薬を組み合わせて処方する可能性があります。

ただし、併用による副作用や相互作用リスクが高まるため、症状や生活スタイルを踏まえながら慎重に検討します。

以下のリストに代替薬を検討する際のポイントを整理します。

- 主な症状(うつ、痛み、不眠など)を優先順位で把握する

- 副作用の受容範囲を考えつつ選択肢を絞る

- 他の疾患や既往歴をふまえ、安全性を評価する

- 医師とのコミュニケーションを密にとりながら治療を進める

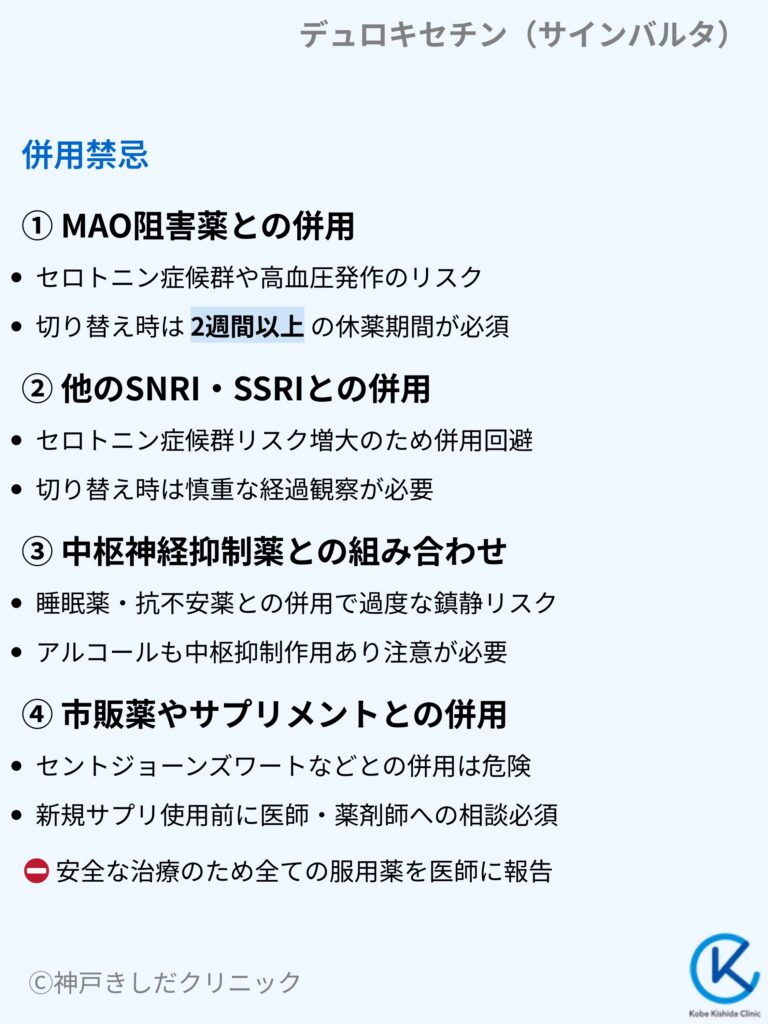

併用禁忌

薬同士を同時に服用することで思わぬ副作用や相互作用が起こる可能性があります。

特にデュロキセチンはセロトニンとノルアドレナリンに働きかける薬なので、似た作用をもつ薬との組み合わせには注意が必要です。

ここでは併用が避けられる場合や慎重なモニタリングが求められるケースについて説明します。

MAO阻害薬との併用

MAO阻害薬(セレギリン、ラサギリン、トラニルシプロミンなど)は、脳内のモノアミン濃度を高める薬です。

デュロキセチンもセロトニンやノルアドレナリンを増やすため併用するとセロトニン症候群や高血圧発作などを引き起こす恐れがあります。

MAO阻害薬を使用していた人がデュロキセチンに切り替える場合、一定期間(2週間以上など)を空ける必要があります。

他のSNRI・SSRIとの併用

同じくセロトニンを強力に増やすSSRIやSNRIを同時に使うとセロトニン症候群のリスクが高まります。

医師が慎重に用量調整を行う場合もありますが、一般的には併用を避けるか十分な経過観察が必要です。

患者さんがすでに別の抗うつ薬を服用中であれば、必ず医師に伝えておきましょう。

| 注意すべき組み合わせ | 起こりうるリスク | 回避・対策 |

|---|---|---|

| MAO阻害薬 | セロトニン症候群、高血圧発作など | 切り替え時は空白期間を設ける |

| 他のSNRI・SSRI | セロトニン症候群 | 併用を原則避ける、または厳格な経過観察 |

| 三環系抗うつ薬 (一部の場合) | 予想外の相乗効果、副作用増強 | 用量を小まめに調整しながら慎重に進める |

中枢神経抑制薬との組み合わせ

睡眠薬や抗不安薬、抗精神病薬など中枢神経を抑制する作用をもつ薬とデュロキセチンを一緒に服用すると、過度な鎮静や呼吸抑制のリスクが高まることがあります。

アルコールも同様に中枢神経抑制作用をもつため、飲酒習慣がある場合は医師にしっかり相談し、注意が必要です。

市販薬やサプリメントとの併用

セントジョーンズワートなどセロトニンを増やす可能性のあるハーブ系サプリメントをデュロキセチンと一緒に使うことは好ましくありません。

自分では安全だと思っている市販薬でも思わぬ相互作用を起こす場合があるため、何か新しいものを試す前には必ず医師や薬剤師に相談してください。

以下のリストに併用を検討するときの基本的な注意点をまとめます。

- 全ての服用中の薬やサプリメントを医師に伝える

- MAO阻害薬とは一定の休薬期間を設ける

- 睡眠薬やアルコールとの組み合わせは過度な抑制作用に注意する

- 自己判断で市販薬を追加しない

サインバルタの薬価

薬を長期的に使用する場合は費用面も無視できません。

デュロキセチンは先発医薬品として「サインバルタ」の商品名で知られており、ジェネリック医薬品も登場しています。

ここでは薬価の目安や保険適用など経済的な面について説明します。

デュロキセチン(サインバルタ)の一般的な薬価

日本ではカプセル剤のみが承認されており、20mgと30mgの2用量があります。

各用量あたりの公定薬価(1カプセル当たり)は以下の通りです。

- サインバルタカプセル20mg:84.5円/カプセル

- サインバルタカプセル30mg:109.3円/カプセル

なお、サインバルタは2010年4月にうつ病・うつ状態の治療薬として承認・薬価収載されて以降、適応拡大に伴い販売量が増加しています。

発売当初は20mgカプセル1錠あたり173.5円、30mgカプセルで235.3円であったものが、後発医薬品の上市により大幅な薬価引下げが進み、現在は発売当初の約半額以下となっています。

| 製品名 | 規格 | 薬価(円/カプセル) |

|---|---|---|

| サインバルタカプセル | 20mg 1カプセル | 84.5 |

| サインバルタカプセル | 30mg 1カプセル | 109.3 |

実際の薬価は改定によって変動しますが、保険診療で処方された場合には患者さんの自己負担は1〜3割になります(年齢や所得により異なる)。

ジェネリック医薬品との比較

後発品は、複数のメーカー(沢井製薬、東和薬品、第一三共エスファ、Meiji、日医工など)からカプセル剤やOD錠(口腔内崩壊錠)が供給されています。

薬効成分は同じデュロキセチン塩酸塩ですが、添加物や製造方法が異なる場合があるため錠剤のサイズや服用感に差を感じる可能性があります。

初回収載時には、後発品薬価は先発品の約33%に設定されました。

これは参入企業数が15社にも及んだためで、例えば不眠症薬の後発品が先発の37%であったのに対し、サインバルタ後発品はそれを下回る水準となっています。

2025年2月現在、後発品の薬価はさらに引き下げられており、製品によって多少の差はあるものの、

- 20mg製剤はおおよそ22~30円、

- 30mg製剤は35~42円程度です。

代表例としては、

- デュロキセチンカプセル20mg「日医工G」:22.90円/カプセル(2024年4月以降の薬価)

- デュロキセチンカプセル20mg「サワイ」:28.70円/カプセル(2024年4月以降の薬価)

- デュロキセチンカプセル30mg「サワイ」:38.50円/カプセル(同上)

メーカーや剤形(OD錠の有無)により若干の差が生じ、先発品と比べると後発品は先発薬価の約3割程度、すなわち70%以上のコストダウンとなります。

たとえば、20mgカプセルでは先発84.5円に対し、後発品は約25円前後となり、1錠あたり約60円もの差が生じます。

30mgでは先発109.3円に対し、後発品は約40円前後と約70円の差があります。

処方量が増えるほどこの差額は大きくなり、医療費や薬剤費の節減効果は非常に顕著です。

| 規格 | 先発品サインバルタ薬価(円) | 後発品デュロキセチン薬価(円) | 後発品薬価/先発品薬価(%) |

|---|---|---|---|

| 20mg 1カプセル | 84.50 | 約22.90~28.70 | 約27~34% |

| 30mg 1カプセル | 109.30 | 約35.00~42.00 | 約32~39% |

処方日数と経済性のバランス

処方日数(投薬期間)の長短は、患者の利便性だけでなく医療経済にも影響を与えます。

サインバルタのような慢性疾患治療薬では、以下のような違いがあります。

【短期処方】

・短期間(例:2週間程度)ずつ処方する場合、患者はこまめに受診し経過観察が可能となるため、医師が状態確認や副作用チェック、投薬内容の調整がしやすいというメリットがあります。

・しかし、受診のたびに診察料や処方箋料、調剤基本料などの固定費用が発生するため、3か月間の治療で14日処方を繰り返すと、全体の医療費・自己負担が高くなる傾向があります。

【長期処方】

・長めの日数(例:30日)をまとめて処方すると、通院回数が減少し、全体の費用負担が軽減されます。

・慢性疾患で症状が安定している場合、長期処方は患者の時間的・経済的負担を大きく減らす効果があります。

・ただし、受診間隔が開くことで状態悪化の見逃しリスクや、服薬アドヒアランス(遵守率)の低下が懸念されます。

・特にサインバルタは中止時の離脱症状もあり得るため、長期処方の場合でも定期的なフォローが重要です。

自身の生活スタイルや症状の安定度合いに合わせて医師と相談しながら決めるとよいでしょう。

費用と効果の総合的な評価

薬価だけでなく、得られる治療効果や副作用のリスク、通院頻度なども総合的に評価することが必要です。

うつ病や神経性疼痛は治療を先延ばしにすると症状が悪化する可能性があり、結果的に長期的には医療費が増加する場合もあります。

医師と十分に話し合い、費用と治療効果のバランスを考えたうえでデュロキセチンの継続を検討してください。

なお、上記の価格は2025年3月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上