アミトリプチリン(トリプタノール)は、うつ病など気分障害に対する治療薬として知られています。

その他にも神経障害性疼痛や偏頭痛の予防などにも処方されるケースが多い薬です。

三環系抗うつ薬に分類され、有効成分であるアミトリプチリン塩酸塩が中枢神経系に多角的な作用を及ぼします。

ここではその効果や作用機序、使用時の注意点、副作用、そして代替となる治療薬などについて幅広く解説します。

治療薬を検討する上での判断材料としてお役に立てば幸いです。

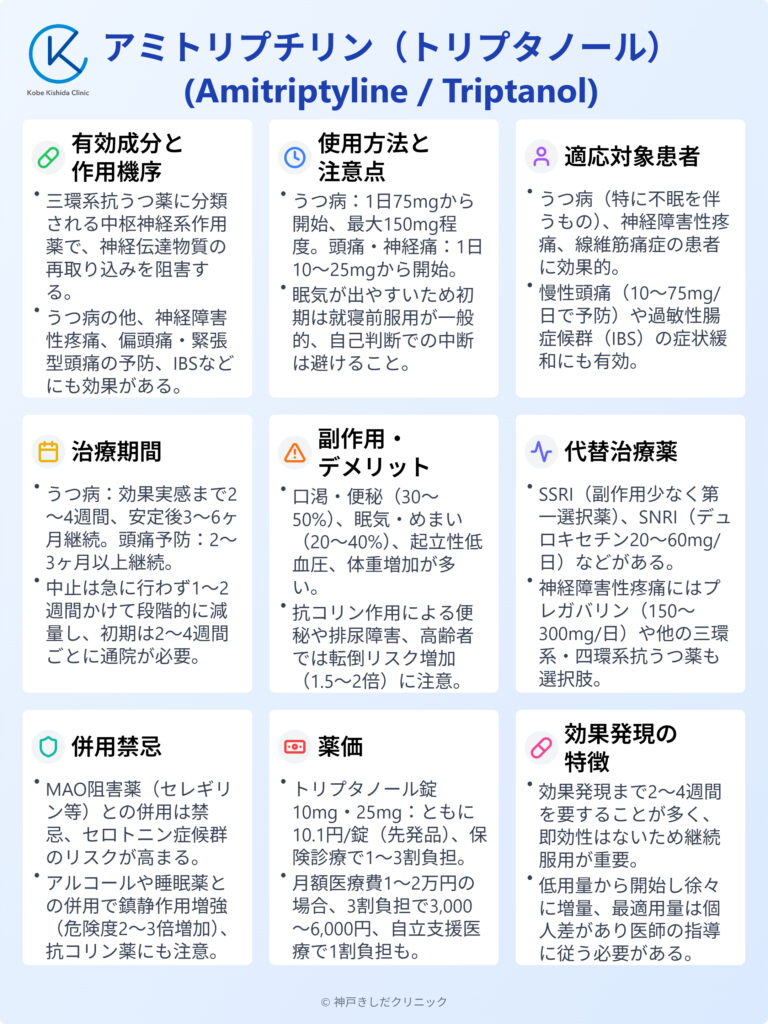

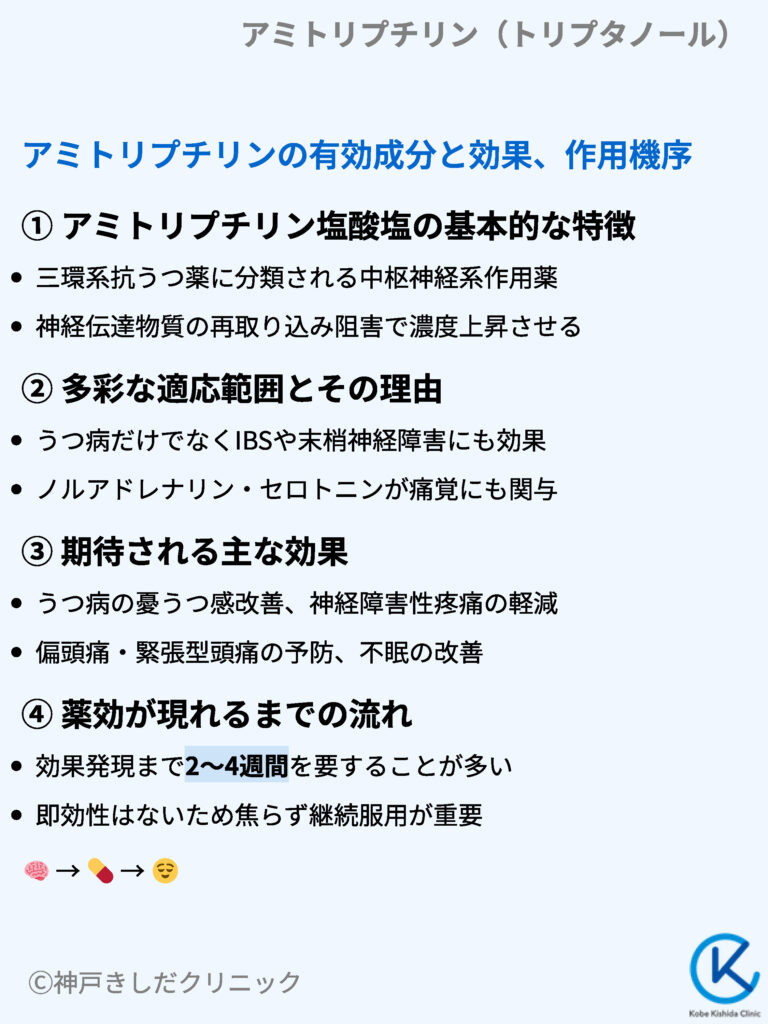

アミトリプチリンの有効成分と効果、作用機序

アミトリプチリンの主成分であるアミトリプチリン塩酸塩は脳内の神経伝達物質であるセロトニンとノルアドレナリンの再取り込みを阻害し、これらの濃度を上昇させる作用があります。

その結果、気分の改善や疼痛の抑制など幅広い症状を軽減する可能性があります。

ここでは具体的な作用や効果を整理しつつ、より深く理解できるように説明します。

アミトリプチリン塩酸塩の基本的な特徴

アミトリプチリン塩酸塩は神経終末から放出されたセロトニンやノルアドレナリンの再取り込みを阻害して、シナプス間隙での濃度を高めることで気分の改善や鎮痛作用をもたらします。

従来は主にうつ病患者の気分を上向かせる目的で使用されてきました。

しかし近年では頭痛や線維筋痛症などの慢性疼痛治療にも多く活用されています。

アミトリプチリンには以下のような特徴があります。

- 三環系抗うつ薬に分類される

- 中枢神経系に多角的な影響を与える

- 気分障害や痛みに対して幅広い効果を期待できる

多彩な適応範囲とその理由

アミトリプチリン(トリプタノール)は単にうつ症状を緩和するだけではなく、過敏性腸症候群(IBS)や末梢神経障害、緊張型頭痛などの症状にも使用します。

これはノルアドレナリンおよびセロトニンが痛覚などにも深く関わっています。

アミトリプチリンの再取り込み阻害効果が神経系の感覚伝達にも影響を及ぼすためです。

期待される主な効果

アミトリプチリン(トリプタノール)で期待される効果は多岐にわたります。

- うつ病による憂うつ感の改善

- 神経障害性疼痛の軽減

- 偏頭痛や緊張型頭痛の予防

- 不眠の改善

途中経過を可視化すると下記のような関係図がイメージしやすいです。

| 関連要素 | 具体的な役割 | アミトリプチリンの関与 |

|---|---|---|

| セロトニン | 気分や睡眠を調整 | 再取り込みを阻害することで気分を向上しやすくする |

| ノルアドレナリン | 覚醒や集中力の維持に寄与 | 再取り込みを阻害することで意欲などを高める可能性 |

| 痛覚伝達 | 末梢神経や中枢神経での痛み認識 | 神経伝達物質の制御で疼痛を抑える |

薬効が現れるまでの流れ

三環系抗うつ薬は服用開始から効果が十分に現れるまでやや時間を要することが多いです。

通常は2週間から4週間程度を目安とし、そこで改善がみられない場合は用量の調整や別の薬剤の検討を行うこともあります。

すぐに効果が出ないからといって中止するとせっかくの治療機会を逃す可能性があるため、焦らずに医師と相談しながら治療を続けることが大切です。

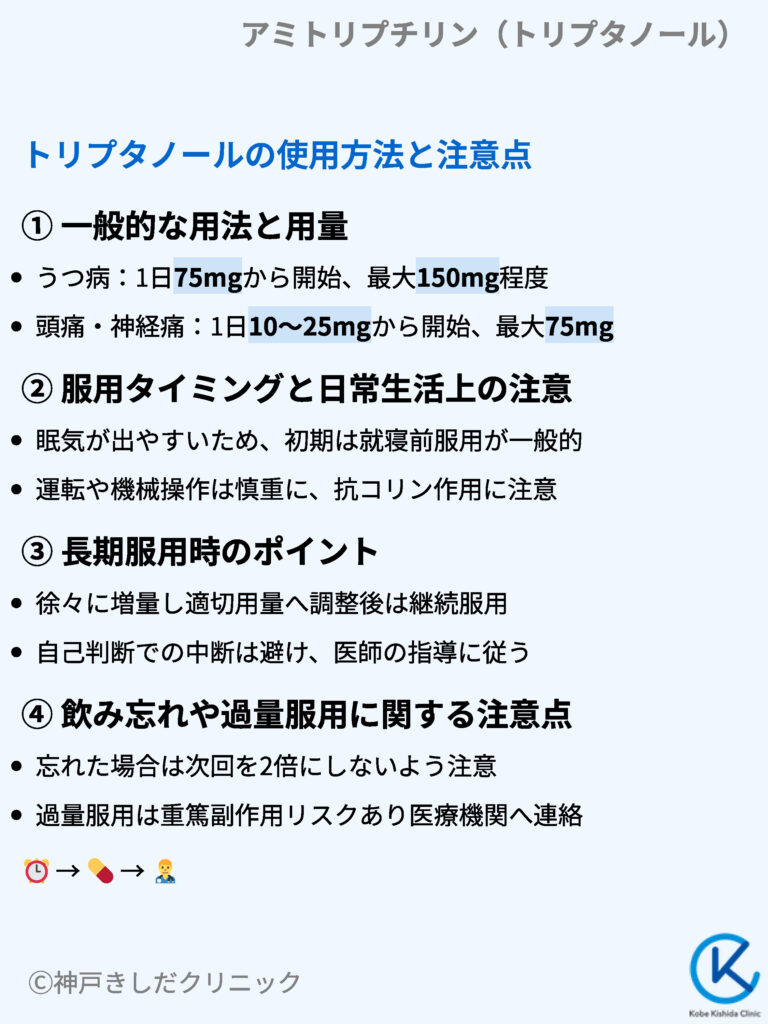

トリプタノールの使用方法と注意点

アミトリプチリンの服用方法や投与量は症状の程度や患者さんの体質によって変わります。

医師の指示に従い、決められた量とスケジュールを守って使うことが肝要です。

ここでは実際に使用する際のポイントを解説します。

一般的な用法と用量

患者さんの状態によって増減がありますが、うつ病の治療を目的とする場合には1日75mgを数回に分けて服用し、必要に応じて量を増やすことがあります。

一方で頭痛や神経痛の治療では一般に少量から開始して徐々に増量し、効果と副作用のバランスを見極めます。

| 症状 | 開始用量 (1日) | 増量のタイミング | 上限の目安 (1日) |

|---|---|---|---|

| うつ病 | 25mg~75mg | 数日ごとに段階的に増やす | 150mg前後 |

| 頭痛予防 | 10mg~25mg | 1週間~2週間ごとに様子を見る | 75mg前後 |

| 神経痛 | 10mg~25mg | 症状に応じて徐々に増量 | 75mg前後 |

これらはあくまでも一例であり、個々の状態に合わせた調整が必要となります。

服用タイミングと日常生活上の注意

トリプタノールは眠気を生じやすいため、初期のうちは就寝前に服用することが多いです。

ただし、複数回の分割投与が必要な場合は医師の指示に従い、タイミングを分けて服用します。

車の運転や機械操作には十分に注意しながら日常生活を送ることが重要です。

また、以下のような点も考慮してください。

- 眠気やめまいが出やすい

- 口渇や便秘などの抗コリン作用に注意

- 妊娠中や授乳中はリスクとベネフィットのバランスを医師と相談

長期服用時のポイント

アミトリプチリンは長期の服用が必要な場合もあります。

体が薬に慣れてくると副作用の程度が軽くなることもありますが、依存や離脱症状に注意が必要です。

処方通りに服用し、勝手に中断や変更を行うことは避けます。

- 徐々に増量する

- 適切な用量に到達後は一定期間服用を続ける

- 中止する際も医師の指導のもと徐々に減量する

飲み忘れや過量服用に関する注意点

飲み忘れた場合は次回の服用量を勝手に2倍にしないことが基本です。

また、過量服用は重篤な副作用につながるリスクが高まります。

万一、多く服用してしまった場合はすぐに医療機関に連絡してください。

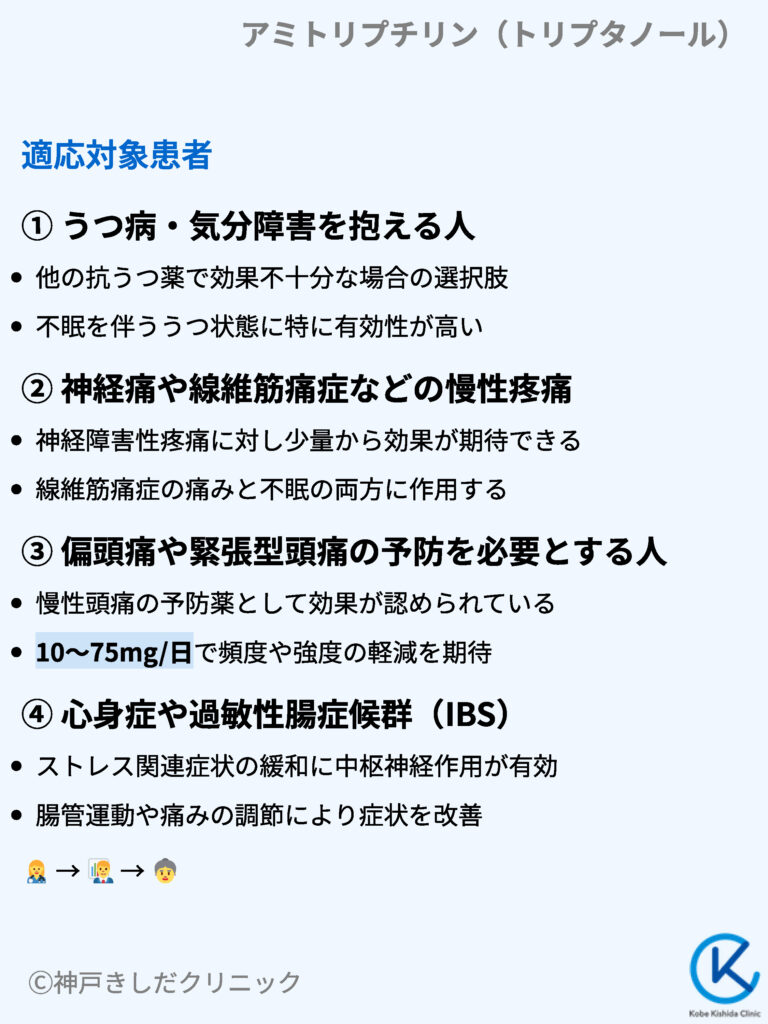

適応対象患者

アミトリプチリン(トリプタノール)は多彩な効果をもつ薬ですが、全員に当てはまるわけではなく、適応の有無を医師が総合的に判断します。

患者さんの症状や既往歴、現在の健康状態を考慮して処方されます。

ここでは主に処方が考えられる患者さんの特徴やその背景を解説します。

うつ病・気分障害を抱える人

以前から三環系抗うつ薬は気分障害の治療に多用されてきました。

特に他の抗うつ薬で十分な効果を得られなかった場合や、睡眠障害も合併している場合にアミトリプチリンを使用することがあります。

- 他の薬剤での治療効果が不十分

- 不眠を伴ううつ状態

- 抑うつ症状が強く日常生活に支障をきたす状況

神経痛や線維筋痛症などの慢性疼痛

アミトリプチリン(トリプタノール)は神経障害性疼痛や線維筋痛症、帯状疱疹後神経痛などに対しても効果が期待されます。

痛みの原因がはっきりしない慢性疼痛の場合でも三環系抗うつ薬が有用になる場面は多いです。

慢性疼痛の治療で考慮されるポイントを整理すると下記のようになります。

| ポイント | アミトリプチリンの役割 | 患者に期待される利点 |

|---|---|---|

| 神経機能の調整 | 痛覚を伝達する神経の興奮を調整する | 痛みの軽減 |

| セロトニン・ノルアドレナリン | 再取り込みを阻害して神経伝達物質濃度を高める | 気分の安定・鎮痛効果の相乗効果 |

| 不眠やイライラの緩和 | 鎮静作用や抗不安作用でリラックス効果を得やすい | 睡眠の質向上、精神的ストレス緩和 |

偏頭痛や緊張型頭痛の予防を必要とする人

慢性頭痛の予防薬としてアミトリプチリンが選択肢となることがあります。

特に緊張型頭痛や頻度の高い偏頭痛で日常生活が大きく乱されている場合は医師が処方を検討します。

心身症や過敏性腸症候群(IBS)

ストレスが原因で症状が悪化するタイプの疾患にもアミトリプチリン(トリプタノール)が役立つ場合があります。

中枢神経系への作用が痛みやストレス関連の症状を緩和するという仕組みが背景にあります。

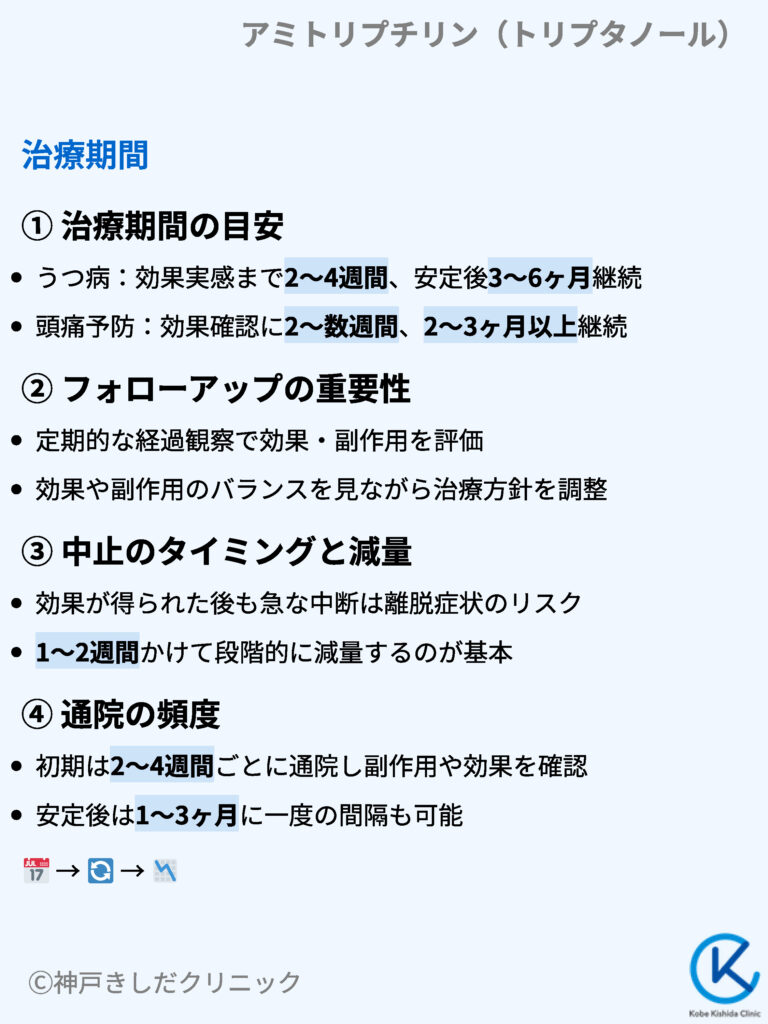

治療期間

治療薬としてのアミトリプチリンは、ある程度の期間服用を継続しないと効果や副作用のバランスを見極めることが難しいです。

ここでは一般的な治療期間の目安や経過観察の方法を解説します。

治療期間の目安

うつ病などの場合、効果が実感できるまで2週間~4週間程度かかることがあります。

その後、症状が安定してきたら3カ月以上の継続服用を経て再評価し、減量や薬剤切り替えなどを検討する流れが多いです。

神経痛や頭痛予防の目的で処方された場合も、おおむね数週間から数カ月単位での継続使用を前提とします。

以下に症状ごとの大まかな期間をまとめます。

| 治療目的 | 服用開始~効果実感 | 継続服用の目安 |

|---|---|---|

| うつ病 | 2週間~4週間 | 症状安定後3~6カ月 |

| 頭痛予防 | 2週間~数週間 | 症状次第で2~3カ月以上 |

| 神経障害性疼痛など | 2週間~数週間 | 症状安定後も数カ月単位 |

フォローアップの重要性

医師は経過観察のために定期受診を勧めます。

実際に診察で問診しながら効果や副作用を評価し、その都度調整を行います。

長く服用することで得られるメリットとデメリットを比較し、適切な時期に治療方針を変更する場合もあります。

中止のタイミングと減量

アミトリプチリン(トリプタノール)は、急に服用を中断すると離脱症状が起こる恐れがあります。

具体的には不眠や不安感、吐き気などが現れる可能性があります。

通常は医師が減量スケジュールを決めて段階的に減らしていく方法をとります。

- 効果が得られた後も安易に中断しない

- 離脱症状を避けるため計画的に減量する

- 他の治療法への切り替え時も並行して調整する

通院の頻度

初期のうちは数週間ごとに通院して副作用の有無や症状改善度を確認し、問題が少なければ通院間隔を伸ばす方針が一般的です。

定期通院を怠ると適切な投与量の見直しが遅れ、副作用や再発リスクが高まるため注意が必要です。

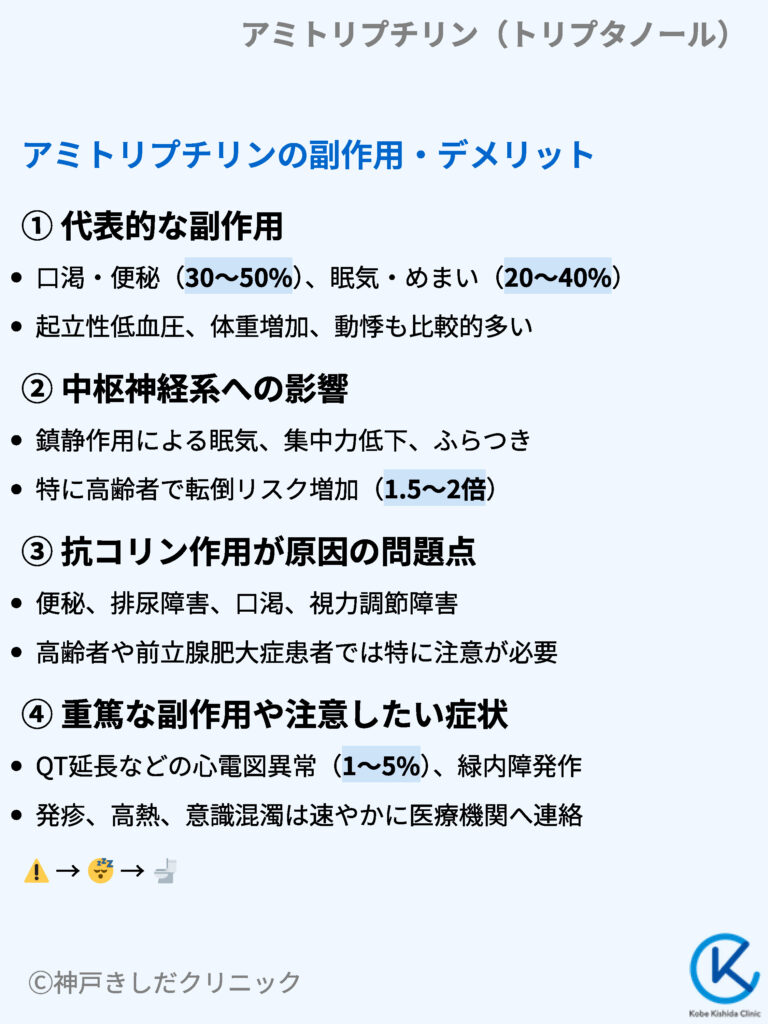

アミトリプチリンの副作用・デメリット

効果が期待できる一方で三環系抗うつ薬ならではの副作用も報告されています。特に抗コリン作用や中枢神経系に及ぼす影響には注意が必要です。

ここでは代表的な副作用や問題点を挙げ、その対策について説明します。

代表的な副作用

アミトリプチリン(トリプタノール)でよく見られる副作用には次のようなものがあります。

- 口渇や便秘

- 眠気、めまい

- 起立性低血圧

- 体重増加

- 動悸、心悸亢進

こういった症状は服用初期に強く出ることが多く、慣れてくると軽減する場合もあります。

中枢神経系への影響

アミトリプチリンは鎮静作用を持つため、眠気や集中力の低下を招くリスクがあります。

そのため、日中に服用する場合は自動車の運転や危険を伴う作業に注意してください。

特に高齢者では転倒リスクが高まることがあります。

ここでうつ病の治療を続ける上で重要なポイントを整理してみます。

- 自己判断での中止や増量はリスクを伴う

- 眠気やめまいが強い場合は医師に相談

- 併用薬との相互作用にも注意が必要

抗コリン作用が原因の問題点

便秘や排尿障害、口渇といった副作用はアミトリプチリンの抗コリン作用が一因です。

高齢の方や前立腺肥大症を持つ方などは特に注意が必要です。

しっかりと水分を摂取し、バランスの良い食事や適度な運動を心がけて便秘を予防することも大切です。

重篤な副作用や注意したい症状

稀に重篤な副作用として、心電図異常(QT延長など)や急性緑内障発作などが起こる可能性があります。

以下のような症状を感じた場合は速やかに医師または医療機関へ連絡します。

- 視力の急激なかすみ

- 胸の痛みや不整脈

- けいれん発作

万一、急な発疹や高熱、意識混濁などがみられた場合も同様に速やかに連絡して受診してください。

箇条書きで副作用時の対処ポイントをまとめると次のようになります。

- 強い症状が続いたら自己判断せず医師に報告する

- 日常生活に支障が出るほどの副作用は薬剤変更も検討する

- 定期受診で血液検査や心電図チェックを受ける

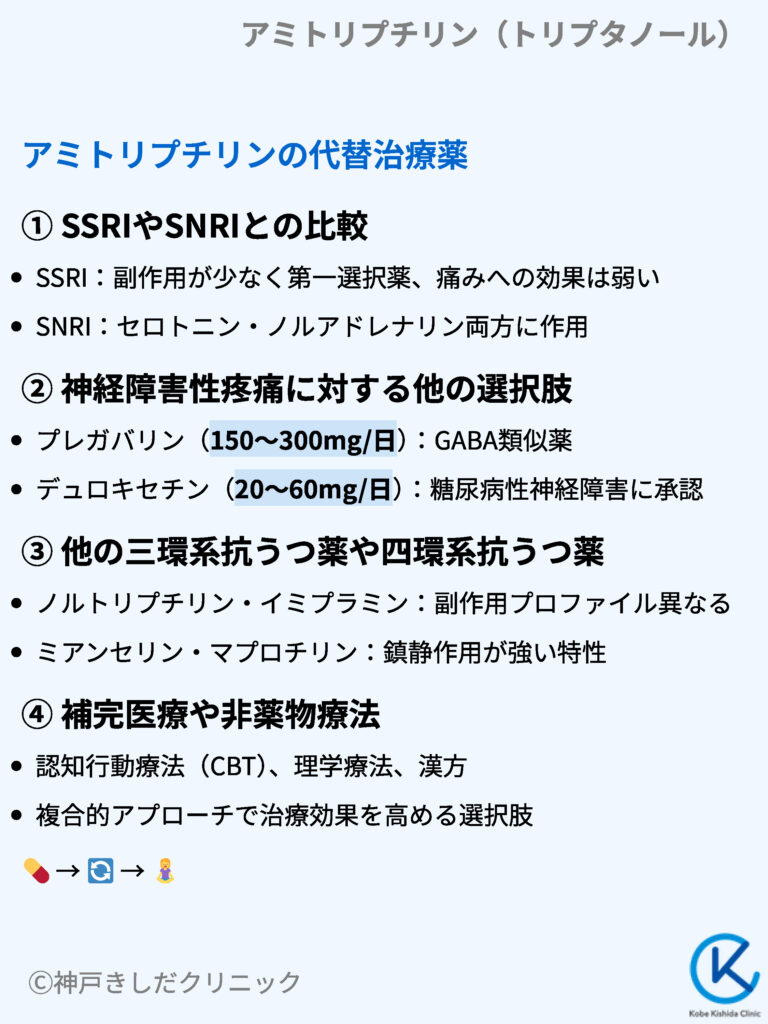

アミトリプチリンの代替治療薬

アミトリプチリンに限らず薬には得意分野や苦手分野があります。

副作用や相性の問題などでアミトリプチリンが合わない場合、他の薬剤への切り替えを考慮することが重要です。

ここではうつ病や疼痛治療で選択されることが多い代替薬について取り上げます。

SSRIやSNRIとの比較

うつ病の治療においては、SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)やSNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)が多く用いられます。

これらは三環系抗うつ薬と比べて副作用が少ない傾向があり、うつ病の第一選択薬となることが少なくありません。

ただし痛みへの効果はアミトリプチリンよりも弱い場合があります。

次に、SSRI・SNRIを含めた代表的な抗うつ薬を整理してみます。

| 分類 | 代表的な薬剤 | 特徴 |

|---|---|---|

| 三環系抗うつ薬 | アミトリプチリン | 鎮痛効果あり、副作用多め |

| SSRI | フルボキサミンなど | セロトニン再取り込み阻害 |

| SNRI | デュロキセチンなど | セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害 |

| 四環系抗うつ薬 | ミアンセリンなど | 抗ヒスタミン作用が強い場合あり |

神経障害性疼痛に対する他の選択肢

神経障害性疼痛を抱えている場合にはプレガバリンやガバペンチンなどの神経調整剤を使用するケースがあります。

また、SNRIの一種であるデュロキセチンは糖尿病性末梢神経障害の痛みに対して承認を受けており、疼痛と気分障害の両面をサポートできる点で有用といえます。

- プレガバリンやガバペンチン

- デュロキセチン

- 一部のオピオイド(重篤な痛みに限る)

他の三環系抗うつ薬や四環系抗うつ薬

三環系抗うつ薬のなかでも副作用の性質や強さは薬ごとに微妙に異なります。

ノルトリプチリンやイミプラミンなども場合によっては選択肢に上がります。

また、四環系抗うつ薬であるミアンセリンやマプロチリンなどは鎮静作用が比較的強いタイプとして知られています。

補完医療や非薬物療法

アミトリプチリンに代わる薬物に限らずカウンセリングや認知行動療法(CBT)、理学療法や漢方などを組み合わせて治療効果を高める方法も存在します。

特に慢性疼痛やうつ病などでは薬だけに頼らず複合的なアプローチが有用です。

患者さん個々の事情やライフスタイルを踏まえて、主治医と相談しながら進めることが大切です。

途中での切り替えや併用を検討する際には主治医が総合的に判断して最適な治療計画を立てることが多いです。

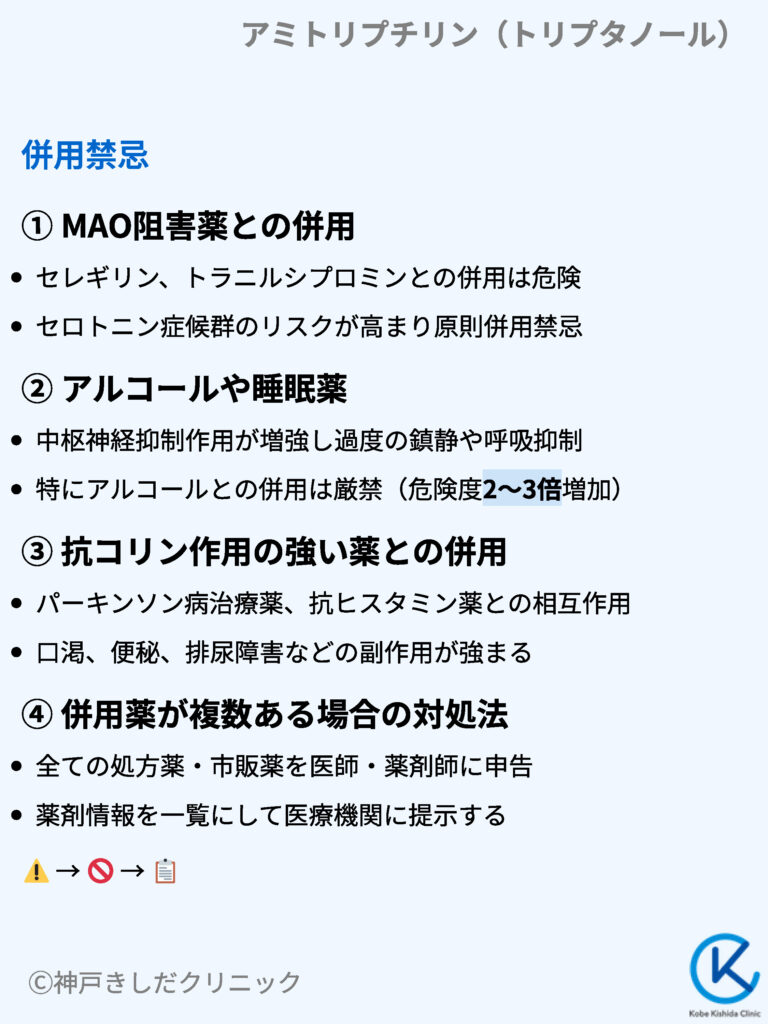

の併用禁忌

薬と薬を一緒に服用するとき、互いの作用が強まったり弱まったりして思わぬ副作用が出るリスクがあります。

アミトリプチリン(トリプタノール)にも併用を避けたほうがよい薬や慎重に使うべき薬があります。

ここでは代表的な併用禁忌と注意すべき薬剤をまとめます。

MAO阻害薬との併用

抗うつ薬の一種であるMAO阻害薬(セレギリンやトラニルシプロミンなど)との併用は相互作用により、セロトニン症候群を引き起こすリスクが高まります。

そのため、一般的に避けることが推奨されます。

MAO阻害薬を使用していた患者さんがアミトリプチリンに切り替える場合は一定期間を空けてから始めます。

アルコールや睡眠薬

アミトリプチリンは鎮静作用があるため、アルコールや睡眠薬を併用すると眠気や呼吸抑制などの中枢神経抑制作用が相乗的に高まる恐れがあります。

健康に悪影響を及ぼすリスクが高いため医師と相談の上で注意が必要です。

主な注意対象を表にすると以下のようになります。

| 注意対象 | 相互作用のリスク | 対応策 |

|---|---|---|

| MAO阻害薬 | セロトニン症候群、重篤な高血圧など | 併用禁止、切り替え時は間隔を空ける |

| アルコール | 中枢神経抑制作用が増強する | 原則的に制限、または控える |

| 他の三環系抗うつ薬 | 抗コリン作用の過度な増強など | 併用を避けるか用量を慎重に調整 |

| 睡眠薬、抗不安薬 | 過度な鎮静や呼吸抑制 | 必要性を検討し、最小限の投与量に留める |

抗コリン作用の強い薬との併用

パーキンソン病の治療薬(抗コリン薬)や抗ヒスタミン薬など抗コリン作用の強い薬との併用で副作用のリスクが高まることがあります。

特に高齢者や排尿障害を抱える患者さんは注意が必要です。

併用薬が複数ある場合の対処法

慢性疾患を複数抱えている患者さんは他の内服薬とアミトリプチリン(トリプタノール)の飲み合わせが問題となるケースがあります。

必ず主治医へ他院で処方されている薬や市販薬の使用状況を伝えて重複や相互作用を防ぎましょう。

- 服薬履歴を一覧にして医師に提出する

- 薬局でも重複や相互作用について相談する

- サプリメントや漢方薬も含めて情報を共有する

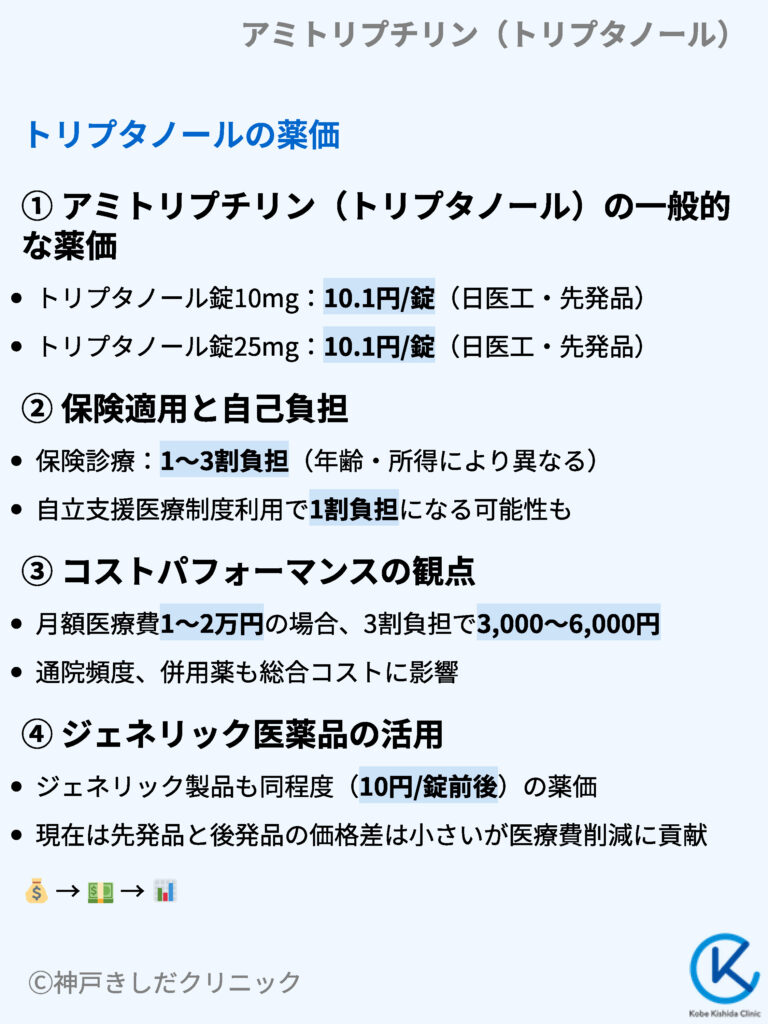

トリプタノールの薬価

薬を継続して服用する際には費用面も考慮する必要があります。

アミトリプチリン(トリプタノール)はジェネリック医薬品も存在しており、比較的安価です。

ただし、用量や処方日数、保険適用の有無などによっても実際の負担額は異なります。

アミトリプチリン(トリプタノール)の一般的な薬価

アミトリプチリン塩酸塩錠(商品名:トリプタノール)は、日本国内で主に10mg錠と25mg錠の2規格が流通しています。

それぞれの1錠あたりの薬価は、2024年以降の薬価改定に基づき以下の通りです。

- トリプタノール錠10(10mg,先発品:日医工) – 10.1円/錠

- トリプタノール錠25(25mg,先発品:日医工) – 10.1円/錠

これら先発品と同一有効成分のジェネリック医薬品も、薬価基準収載後の価格低減により、現在はいずれも約10円/錠前後となっています。

例えば、主要ジェネリックのアミトリプチリン塩酸塩錠10mg「サワイ」および25mg「サワイ」(沢井製薬)の薬価はいずれも1錠あたり10.1円です。

| 製品名 | 規格 | 薬価(円/錠) | 備考 |

|---|---|---|---|

| トリプタノール錠10 | 10mg | 10.1円 | 先発品(日医工製) |

| トリプタノール錠25 | 25mg | 10.1円 | 先発品(日医工製) |

| 主要ジェネリック | 10mg/25mg | 10円前後 | 先発品とほぼ同水準(例:「サワイ」製品) |

※なお、薬価は公定価格であり、実際の卸売価格や調剤時の差益とは異なる場合がありますが、患者負担額計算の基礎となる単価です。

保険適用と自己負担

日本では保険診療の範囲でアミトリプチリンが処方される場合、患者さんの負担は1~3割程度に抑えられます(年齢や所得により負担割合が異なる)。

一般的な健康保険制度では、70歳未満の被保険者の場合、3割負担(自己負担率30%)が適用されます。

つまり、薬剤費および診療費の30%を患者が支払い、残り70%が保険給付となります。

たとえば、ひと月の医療費(診察料や薬剤費等)が1万円~2万円の場合、患者負担は3,000~6,000円程度となります。

高齢者では、所得等に応じて1割負担や2割負担に軽減されるケースもあります。

また、うつ病など精神疾患で長期通院治療を受ける場合、自治体の自立支援医療(精神通院医療)制度を利用すると、原則1割に軽減される仕組みもあり、月ごとの自己負担上限額も定められ、経済的負担の抑制が可能です。

ジェネリック医薬品を選ぶことで、さらに負担を軽減できる可能性があります。

| 項目 | 内容・例 | 備考 |

|---|---|---|

| 保険適用医薬品 | アミトリプチリン塩酸塩錠は厚労省の薬価基準に収載された処方薬 | 医師の処方せんに基づき薬局で調剤される |

| 70歳未満の自己負担割合 | 30% | 薬剤費・診療費ともに、例:月1万円~2万円の場合は約3,000~6,000円 |

| 高齢者の場合 | 所得等に応じ1割または2割負担に軽減 | ※小児・青年期は別途助成制度あり |

コストパフォーマンスの観点

医療費の負担を考える際には薬価だけでなく得られる効果や副作用のリスク、通院回数などの要素も踏まえることが重要です。

高価な薬には高い治療効果が見込めるケースもあれば、低価格でも十分な効果が望める場合もあります。

主治医とよく相談して納得できる治療方針を組み立てることが大切です。

箇条書きで費用面の検討項目を挙げると以下のようになります。

- 先発品とジェネリックの価格差

- 処方日数(1回あたりの処方量)

- 他に併用する薬や治療法の有無

- 月々の通院スケジュール

| 評価項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 先発品とジェネリックの薬価差 | 現在、トリプタノール錠(先発品)と主要ジェネリックの薬価はほぼ同水準(約10円/錠) | 薬価基準上は大差なく、実際の調達価格ではジェネリックの方が割引率が高い場合が多い |

| 患者自己負担への影響 | 保険適用により、先発・後発選択で自己負担額に大きな差は生じない | 医療機関・薬局での実勢価格低減効果が期待される |

| 医療経済的メリット | ジェネリック採用により公的医療費全体の抑制効果が期待できる | 長期治療における費用効率の改善に寄与 |

ジェネリック医薬品の活用

アミトリプチリン塩酸塩を有効成分とするジェネリック医薬品は複数の製薬会社が製造しています。

ただし、前述の通り、現在の薬価水準では先発品と後発品の価格差はほとんどありません。

かつて先発品が特許期間中だった頃は高価でしたが、ジェネリック登場に伴い大幅に引き下げられました。

たとえば、トリプタノール錠25mgの薬価は、特許切れ後の再算定等により10円未満/錠まで低下しており、各ジェネリックもそれに準じた価格が設定されています。

結果として、費用対効果の面ではジェネリックが特に有利というわけではありませんが、普及により患者および保険者の負担が低く抑えられている点で経済的メリットは大きいと言えます。

また、実勢価格では依然としてジェネリックの方が安価に購入できる場合が多く、医療機関や薬局では後発品を使用するインセンティブがあります。

総合的には、本剤は先発品・ジェネリックいずれを使用しても、安価でコストパフォーマンスに優れた治療選択肢となっています。

なお、ジェネリックでは錠剤の大きさや添加物が異なるケースもあるため、服用感に違いを感じた場合は医師に相談しましょう。

以上