新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)とは、生後6か月以内に発症する稀少な糖尿病の形態です。

この疾患では、膵臓からのインスリン分泌が著しく低下または欠如し、血糖値の調節が困難になります。

遺伝子の変異が主な原因とされ、両親から受け継いだ遺伝子に異常がある場合に発症することがあります。

新生児糖尿病の症状には、頻繁な排尿、激しい喉の渇き、体重増加の遅れなどが含まれます。

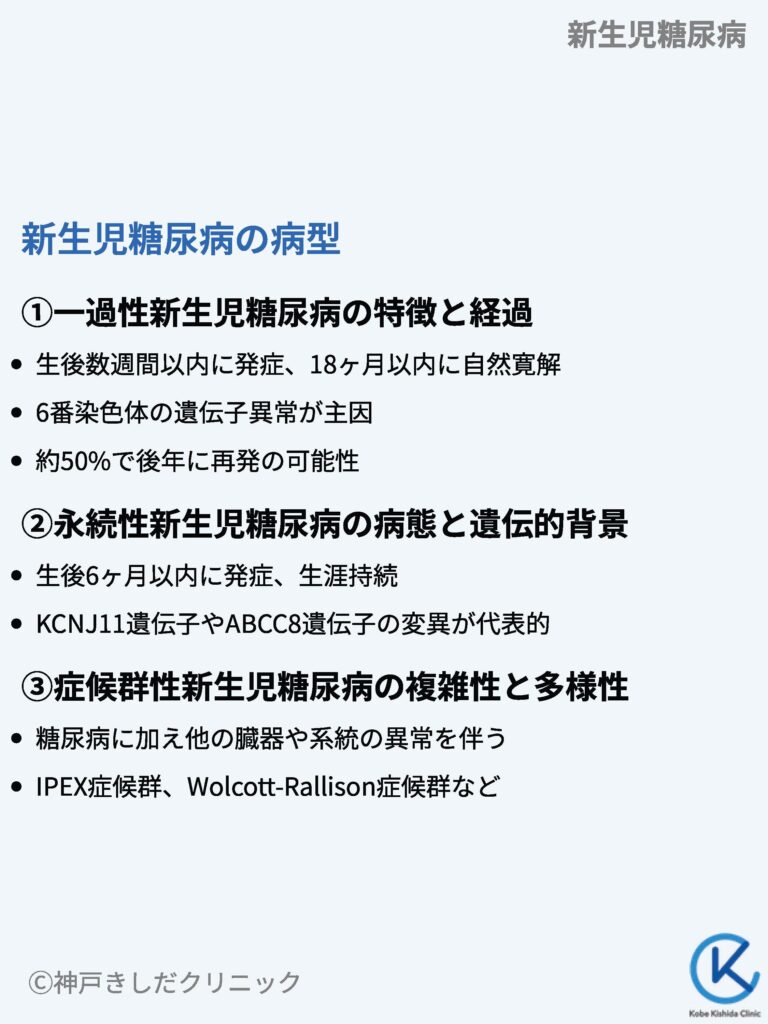

新生児糖尿病の病型

新生児糖尿病(しんせいじとうにょびょう)の病型は主に一過性新生児糖尿病、永続性新生児糖尿病、症候群性新生児糖尿病の3つに分類され、これらは発症時期や持続期間、遺伝子変異の種類などによって特徴づけられ、それぞれ異なる経過をたどります。

一過性新生児糖尿病の特徴と経過

一過性新生児糖尿病は、生後数週間以内に発症し、通常18ヶ月以内に自然寛解する病型で、6番染色体の特定領域に関連する遺伝子異常が主な原因とされています。

患者の約半数で後年に糖尿病が再発する可能性があるため、長期的なフォローアップが不可欠です。

この病型の特徴として、発症時の低体重や発育遅延が挙げられ、初期の段階で適切な対応を行うことが、患者の成長発達に重要な影響を与える可能性があります。

| 特徴 | 詳細 |

| 発症時期 | 生後数週間以内 |

| 寛解時期 | 通常18ヶ月以内 |

| 再発リスク | 約50% |

| 主な遺伝子異常 | 6番染色体関連 |

永続性新生児糖尿病の病態と遺伝的背景

永続性新生児糖尿病は、生後6ヶ月以内に発症し、生涯にわたって持続する病型で、インスリン分泌に関わる遺伝子の突然変異によって引き起こされることが多く、KCNJ11遺伝子やABCC8遺伝子の変異が代表的です。

永続性新生児糖尿病の患者さんは、長期的な血糖コントロールが重要となり、生涯にわたる継続的な医療支援が必要となるため、患者とその家族に対する包括的なサポート体制の構築が求められます。

この病型の特徴として、以下が挙げられます。

- 生涯持続する高血糖

- 遺伝子変異の種類によっては神経学的症状を伴うケース

- 家族歴が認められる場合がある

- インスリン療法の長期的な必要性

症候群性新生児糖尿病の複雑性と多様性

症候群性新生児糖尿病は、糖尿病に加えて他の臓器や系統の異常を伴う複合的な病態を指し、様々な遺伝子症候群が含まれ、それぞれ特有の臨床像を呈するため、診断と管理に多面的なアプローチが必要となります。

代表的な症候群としては、IPEX症候群やWolcott-Rallison症候群などが知られており、これらの症候群では糖尿病の管理に加えて、随伴する多様な症状にも注意を払う必要があるため、複数の専門医による協調的な医療体制が不可欠です。

| 症候群名 | 主な特徴 | 関連遺伝子 |

| IPEX症候群 | 免疫異常、腸症、内分泌障害 | FOXP3 |

| Wolcott-Rallison症候群 | 骨端異形成、肝機能障害 | EIF2AK3 |

| Wolfram症候群 | 視神経萎縮、難聴 | WFS1 |

新生児糖尿病の病型鑑別の重要性と臨床的意義

新生児糖尿病の病型を正確に鑑別することは、患者さんの長期的な予後を考える上で極めて大切であり、各病型によって遺伝子変異の種類や臨床経過が異なります。

そのため、適切な診断は将来的な合併症のリスク評価や家族への遺伝カウンセリングにも影響を与えます。

病型の鑑別には、詳細な家族歴の聴取、遺伝子検査、臨床症状の経過観察などが含まれ、これらの総合的な評価によって、より精密な診断と予後予測が可能となり、患者とその家族に対するより適切な支援体制の構築につながります。

| 鑑別のポイント | 具体例 | 臨床的意義 |

| 発症時期 | 生後数週間か6ヶ月以内か | 病型の初期推定 |

| 臨床経過 | 寛解の有無、持続期間 | 長期的な管理計画の立案 |

| 遺伝子検査 | 特定の遺伝子変異の同定 | 治療法の選択、遺伝カウンセリング |

| 随伴症状 | 他の臓器障害の有無 | 総合的な健康管理の必要性評価 |

新生児糖尿病の各病型に対する理解が深まることで、個々の患者さんに合わせたアプローチが可能となり、一過性新生児糖尿病と診断された場合、寛解後も定期的な経過観察が推奨され、再発のリスクに備えた長期的な健康管理計画が立案されます。

永続性新生児糖尿病では、遺伝子変異の種類によっては特定の治療法が効果的な場合があり、個別化された治療戦略の策定が患者の生活の質向上に寄与する可能性があります。

症候群性新生児糖尿病においては、糖尿病の管理に加えて、関連する他の症状にも総合的に対応することが求められ、多分野の専門家による協力体制のもと、包括的な医療サポートを提供することが患者の全身的な健康維持に不可欠となります。

このように、新生児糖尿病の病型を正確に把握することは、患者さんの生涯にわたる健康管理の基盤となり、個々の患者に最適化された医療の提供や、将来的な合併症リスクの低減につながる重要な要素となるのです。

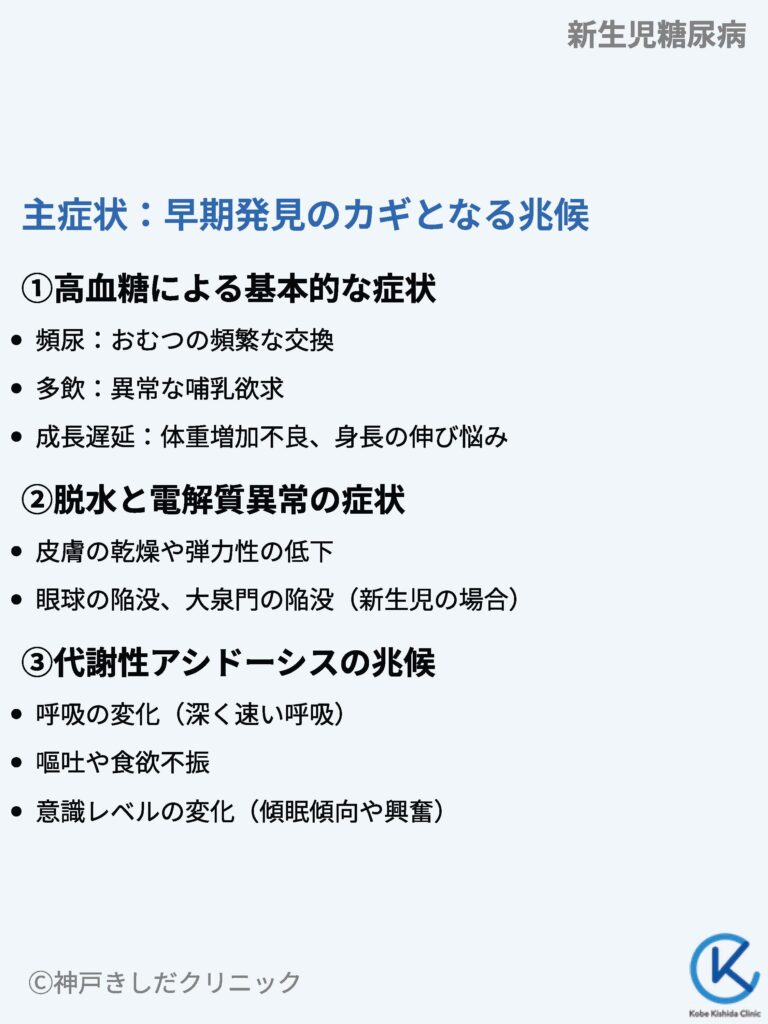

主症状:早期発見のカギとなる兆候

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の主症状は、高血糖に起因する多様な身体的変化と生理学的異常を含み、これらの症状は病型によって若干の違いがあるものの、早期発見と迅速な対応が患児の健康と発達にとって不可欠です。

高血糖による基本的な症状

新生児糖尿病の最も基本的な症状は、持続的な高血糖状態に起因するものであり、これらの症状は一過性、永続性、症候群性のいずれの病型でも共通して観察されることが多いです。

高血糖の直接的な結果として、頻尿や多飲といった症状が現れ、これらは新生児の場合、おむつの頻繁な交換の必要性や、通常以上の哺乳欲求として認識されることがあります。

また、高血糖状態が続くと、体重増加不良や成長遅延が生じる可能性があり、これは新生児の定期健診時に発見されることもあるため、成長曲線の慎重な観察が重要となります。

| 症状 | 具体的な兆候 |

| 頻尿 | おむつの頻繁な交換 |

| 多飲 | 異常な哺乳欲求 |

| 成長遅延 | 体重増加不良、身長の伸び悩み |

脱水と電解質異常の症状

高血糖状態が続くと、体内の水分バランスが崩れ、脱水症状が現れることがあります。

脱水に伴う症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 皮膚の乾燥や弾力性の低下

- 眼球の陥没

- 大泉門の陥没(新生児の場合)

- 口腔粘膜の乾燥

これらの症状は、新生児の場合特に急速に進行する可能性があるため、早期の認識と対応が重要です。

また、脱水に伴って電解質バランスも崩れやすく、特にナトリウムとカリウムのバランス異常は、筋力の低下や不整脈などの症状として現れることがあります。

代謝性アシドーシスの兆候

新生児糖尿病では、インスリン作用の不足により、体内でケトン体が蓄積し、代謝性アシドーシスが生じる可能性があります。

代謝性アシドーシスの症状は、新生児の場合、非特異的な形で現れることが多く、以下のような兆候に注意が必要です。

- 呼吸の変化(深く速い呼吸)

- 嘔吐や食欲不振

- 意識レベルの変化(傾眠傾向や興奮)

これらの症状は、新生児糖尿病の重症度を示す重要な指標となるため、医療従事者による迅速な評価と対応が求められます。

| アシドーシスの程度 | 呼吸の特徴 | 意識レベル |

| 軽度 | やや深い呼吸 | ほぼ正常 |

| 中等度 | 深く速い呼吸 | 軽度の傾眠 |

| 重度 | 呼吸困難 | 昏睡の可能性 |

神経学的症状と発達への影響

新生児糖尿病、特に永続性や症候群性の場合、神経学的な症状が現れることがあり、これらの症状は患児の長期的な発達に影響を与える可能性があります。

神経学的症状としては、筋緊張の低下、反射の異常、けいれんなどが観察されることがあり、これらの症状は、遺伝子変異の種類や高血糖の持続期間によって異なる程度で現れます。

また、長期的な視点では、認知発達の遅れや運動発達の遅延が生じる可能性もあるため、定期的な発達評価と適切な介入が大切です。

| 神経学的領域 | 観察される可能性のある症状 |

| 運動機能 | 筋緊張低下、反射異常 |

| 感覚機能 | 視覚・聴覚の異常 |

| 認知機能 | 発達の遅れ、学習困難 |

症候群性新生児糖尿病における特異的症状

症候群性新生児糖尿病では、糖尿病の症状に加えて、関連する遺伝子症候群特有の症状が現れることがあります。

例えば、IPEX症候群では免疫系の異常による皮膚症状や腸症状が、Wolcott-Rallison症候群では骨格系の異常や肝機能障害が観察されることがあります。

これらの特異的症状は、新生児期から乳児期にかけて徐々に顕在化することが多く、早期の総合的な評価と専門的な管理が必要となります。

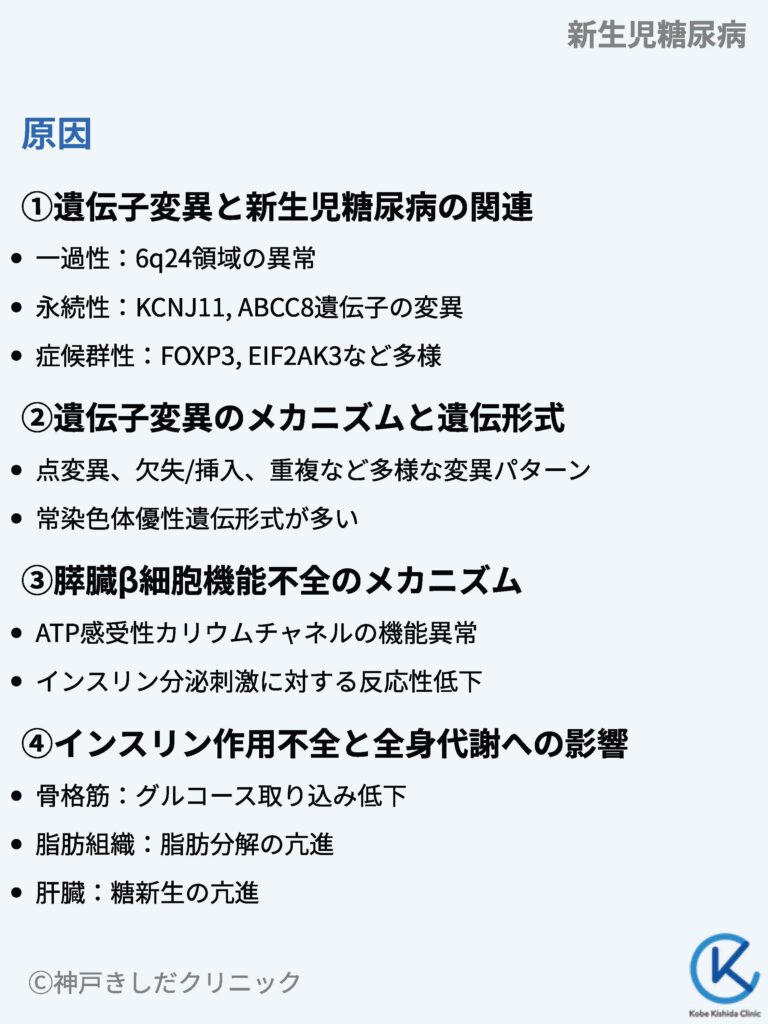

原因

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の主な原因は、インスリン分泌や作用に関わる遺伝子の変異によるものです。

これらの遺伝子異常が膵臓のβ細胞機能不全や全身のインスリン感受性低下をもたらし、結果として生後早期から高血糖状態を引き起こすことが明らかになっています。

遺伝子変異と新生児糖尿病の関連

新生児糖尿病の原因となる遺伝子変異は、病型によって異なる特徴を示し、一過性、永続性、症候群性のそれぞれの病態形成に深く関与しています。

一過性新生児糖尿病では、6番染色体長腕(6q24)上の遺伝子領域の異常が主な原因とされており、この領域には成長抑制遺伝子が存在し、その発現異常が一時的なインスリン分泌不全を引き起こすと考えられています。

永続性新生児糖尿病の場合、KCNJ11遺伝子やABCC8遺伝子の変異が高頻度で認められ、これらの遺伝子はATP感受性カリウムチャネルの構成要素をコードしており、その機能異常がインスリン分泌障害を引き起こします。

| 病型 | 主な原因遺伝子 | 遺伝子の機能 |

| 一過性 | 6q24領域 | 成長抑制 |

| 永続性 | KCNJ11, ABCC8 | ATP感受性Kチャネル構成 |

| 症候群性 | 多様(FOXP3, EIF2AK3など) | 多機能 |

遺伝子変異のメカニズムと遺伝形式

新生児糖尿病を引き起こす遺伝子変異のメカニズムは複雑で、単一遺伝子の点変異から、染色体領域の構造異常まで多岐にわたります。

一過性新生児糖尿病における6q24領域の異常には、以下のようなパターンがあります。

- 父親由来の重複

- 母親由来のメチル化異常

- 片親性ダイソミー

これらの変異パターンは、遺伝子のインプリンティング現象と密接に関連しており、親の由来によって遺伝子の発現が制御されるという複雑なメカニズムが背景にあります。

永続性新生児糖尿病の原因となるKCNJ11やABCC8遺伝子の変異は、多くの場合、常染色体優性遺伝形式をとり、片方の対立遺伝子の変異だけで発症することがあります。

| 遺伝子変異のタイプ | 特徴 | 影響 |

| 点変異 | 単一塩基の変化 | タンパク質機能の変化 |

| 欠失/挿入 | 塩基配列の一部欠損/追加 | フレームシフトや機能喪失 |

| 重複 | 遺伝子領域の複製 | 遺伝子量効果の異常 |

膵臓β細胞機能不全のメカニズム

新生児糖尿病における膵臓β細胞の機能不全は、遺伝子変異による直接的な影響と、それに続く二次的な細胞機能の変化によってもたらされます。

KCNJ11やABCC8遺伝子の変異は、ATP感受性カリウムチャネルの機能異常を引き起こし、これによりβ細胞の電気生理学的特性が変化し、インスリン分泌刺激に対する反応性が低下します。

この過程には、以下のような要素が関与しています。

- 細胞膜の脱分極障害

- カルシウムイオンの細胞内流入不全

- インスリン顆粒の開口放出障害

これらの変化が複合的に作用することで、グルコース応答性インスリン分泌が障害され、結果として高血糖状態が持続することになります。

インスリン作用不全と全身代謝への影響

新生児糖尿病では、インスリン分泌の不足に加えて、インスリン作用の不全も重要な病態形成因子となっています。

インスリン作用不全は、主に以下の組織で顕著な影響を及ぼします。

- 骨格筋:グルコースの取り込み低下

- 脂肪組織:脂肪分解の亢進

- 肝臓:糖新生の亢進

これらの変化が複合的に作用することで、全身の代謝バランスが崩れ、高血糖状態が持続・悪化する悪循環が形成されます。

| 組織 | インスリン作用不全の影響 | 代謝への影響 |

| 骨格筋 | グルコース取り込み低下 | 高血糖の持続 |

| 脂肪組織 | 脂肪分解亢進 | 遊離脂肪酸増加 |

| 肝臓 | 糖新生亢進 | 血糖上昇の助長 |

環境因子と新生児糖尿病の発症

遺伝子変異が新生児糖尿病の主要な原因であることは明らかですが、環境因子も発症のタイミングや重症度に影響を与える可能性があります。

特に、出生前後のストレスや感染症などの要因が、潜在的な遺伝的素因を顕在化させる引き金となることがあります。

環境因子の影響は個々の症例で異なりますが、一般的に以下のような要素が考えられています。

- 胎内環境(母体の栄養状態、ストレスなど)

- 出生時の状況(早産、低出生体重など)

- 新生児期の感染症や代謝ストレス

これらの要因が、遺伝子変異による代謝異常を増幅させ、新生児糖尿病の発症を促進する可能性があるのです。

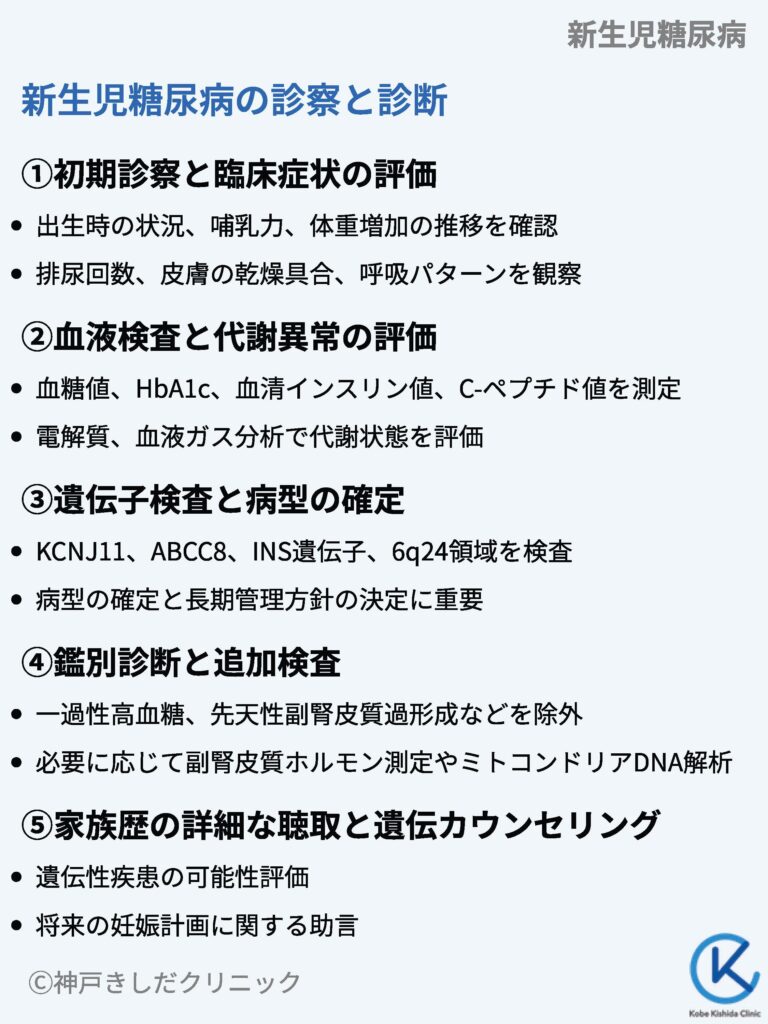

新生児糖尿病の診察と診断:早期発見から遺伝子検査まで

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の診察と診断は、臨床症状の慎重な観察、血液検査による代謝異常の評価、そして遺伝子検査による確定診断という段階的なプロセスを経て行われまる。

初期診察と臨床症状の評価

新生児糖尿病の診断プロセスは、通常、新生児期の定期健診や、保護者による異常の気づきから始まります。

初期診察では、医師は以下の点に特に注意を払いながら、詳細な問診と身体診察を行います。

- 出生時の状況(在胎週数、出生体重など)

- 哺乳力や体重増加の推移

- 排尿回数や尿の性状

- 皮膚の乾燥具合や弾力性

- 呼吸パターンの変化

これらの臨床所見は、新生児糖尿病を疑う重要な手がかりとなり、次の段階の検査へと進むきっかけとなります。

| 臨床所見 | 評価ポイント | 関連する病態 |

| 体重増加不良 | 成長曲線の評価 | 代謝異常の程度 |

| 頻尿 | おむつ交換回数 | 高血糖の持続 |

| 皮膚乾燥 | 皮膚のツルゴール | 脱水の程度 |

| 呼吸変化 | 呼吸数と深さ | 代謝性アシドーシス |

血液検査と代謝異常の評価

臨床症状から新生児糖尿病が疑われた場合、血液検査が次の重要なステップとなります。

血液検査では、以下の項目が評価されます。

- 血糖値(空腹時および食後)

- HbA1c(過去1-2ヶ月の平均血糖値を反映)

- 血清インスリン値

- C-ペプチド値(内因性インスリン分泌の指標)

- 電解質(特にナトリウムとカリウム)

- 血液ガス分析(代謝性アシドーシスの評価)

これらの検査結果は、新生児糖尿病の診断を裏付けるとともに、病態の重症度を評価する上で重要な情報を提供します。

| 検査項目 | 正常値 | 新生児糖尿病での特徴 |

| 血糖値 | 70-100 mg/dL | 持続的高値 |

| HbA1c | 4.6-6.2% | 上昇 |

| 血清インスリン | 2-20 μU/mL | 低値または検出限界以下 |

| C-ペプチド | 0.8-3.5 ng/mL | 低値 |

遺伝子検査と病型の確定

新生児糖尿病の確定診断と病型の特定には、遺伝子検査が大切な役割を果たします。

遺伝子検査では、新生児糖尿病に関連する既知の遺伝子変異を網羅的に調べることが可能であり、一般的に以下の遺伝子が検査対象となります。

- KCNJ11遺伝子(永続性新生児糖尿病の主要原因)

- ABCC8遺伝子(永続性新生児糖尿病の主要原因)

- INS遺伝子(インスリン遺伝子)

- 6q24領域(一過性新生児糖尿病の主要原因)

遺伝子検査の結果は、病型の確定だけでなく、長期的な管理方針の決定にも重要な影響を与えます。

| 遺伝子 | 関連する病型 | 検出頻度 |

| KCNJ11 | 永続性 | 約30-40% |

| ABCC8 | 永続性 | 約10-20% |

| INS | 永続性 | 約10-20% |

| 6q24領域 | 一過性 | 約70% |

鑑別診断と追加検査

新生児期の持続的高血糖は、新生児糖尿病以外の原因でも起こる可能性があるため、慎重な鑑別診断が必要となります。

鑑別すべき主な疾患には以下があります。

- 一過性高血糖(ストレスや薬剤性)

- 先天性副腎皮質過形成

- ミトコンドリア異常症

これらの疾患を除外するため、必要に応じて追加の検査が行われることがあります。例えば、副腎皮質ホルモンの測定や、ミトコンドリアDNA解析などが検討されます。

家族歴の詳細な聴取と遺伝カウンセリング

新生児糖尿病の診断プロセスにおいて、詳細な家族歴の聴取は極めて重要です。

家族歴の情報は、以下の点で診断と管理に有用な情報を提供します。

- 遺伝性疾患の可能性の評価

- 潜在的な保因者の特定

- 将来の妊娠計画に関する助言

遺伝子検査の結果が判明した後は、専門的な遺伝カウンセリングが提供されることが多く、これにより家族全体での疾患理解と長期的な対応策の検討が可能となります。

| カウンセリングの内容 | 目的 |

| 遺伝形式の説明 | 家族内リスクの理解 |

| 次子妊娠のリスク評価 | 家族計画の支援 |

| 心理的サポート | 家族の不安軽減 |

このように、新生児糖尿病の診察と診断は、初期の臨床症状の評価から遺伝子レベルの解析まで、多段階のプロセスを経て行われます。

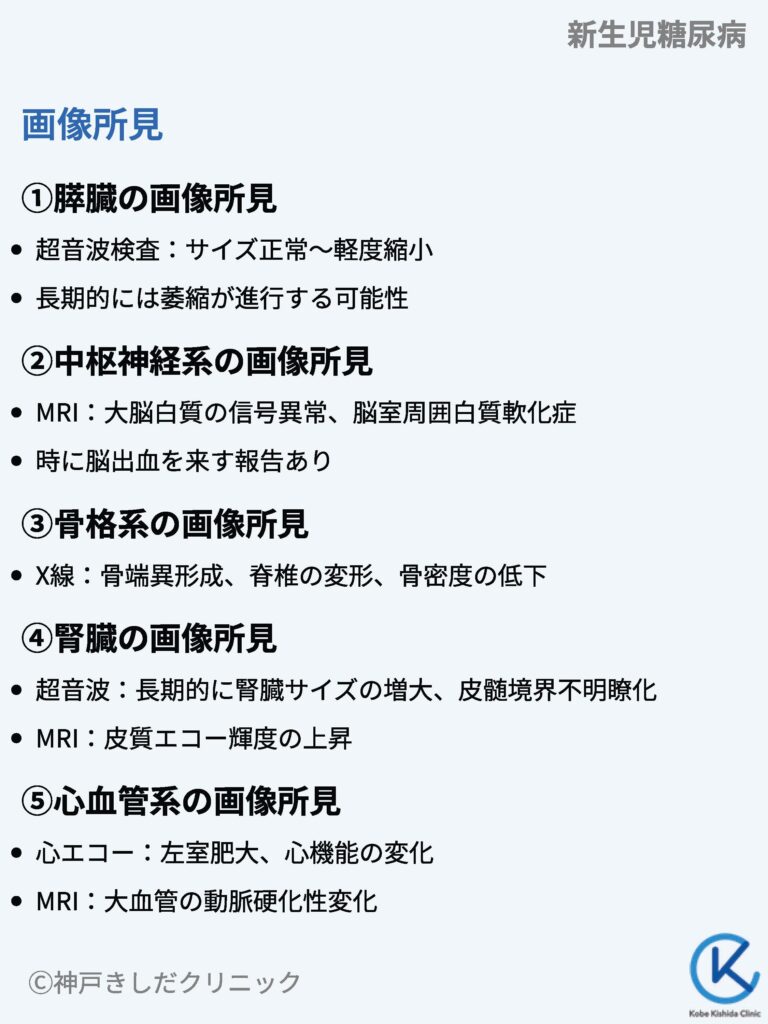

画像所見

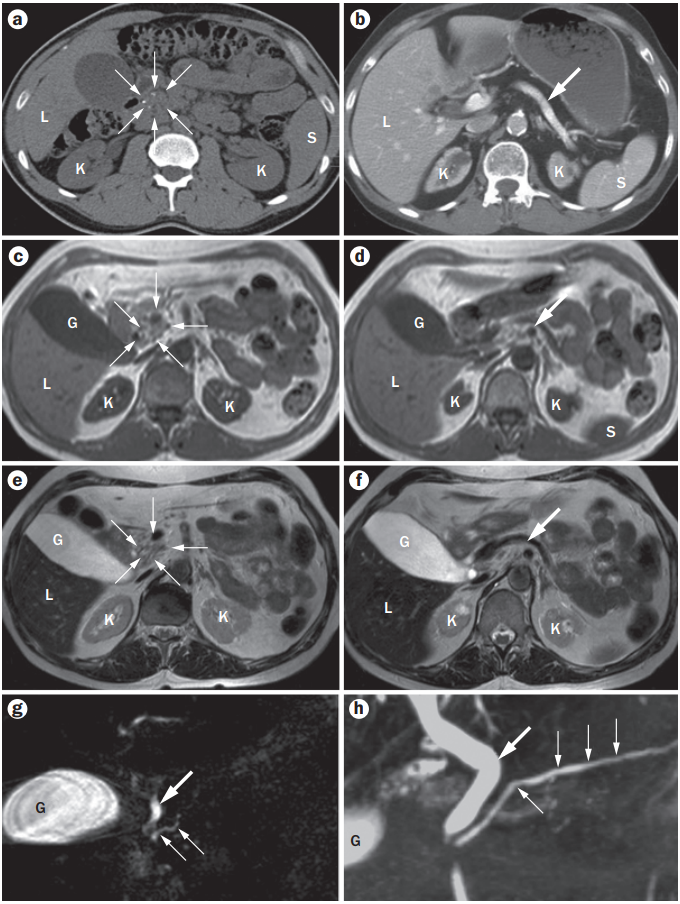

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の画像所見は、直接的な診断よりも合併症の評価や経過観察に重要な役割を果たします。

超音波検査、MRI、CT、X線などの様々な画像モダリティを用いて、膵臓の形態変化から全身の代謝異常による影響まで、幅広い情報を提供します。

膵臓の画像所見

新生児糖尿病における膵臓の画像所見は、病型や経過によって異なる特徴を示すことがあります。

超音波検査は、非侵襲的で繰り返し実施可能なため、膵臓の形態評価に頻繁に用いられます。

一過性新生児糖尿病では、初期に膵臓のサイズが正常か軽度縮小しているものの、寛解期に向かうにつれて正常化する傾向が観察されることがあります。

永続性新生児糖尿病の場合、膵臓の大きさが正常範囲内であることが多いですが、長期的には萎縮が進行する可能性があります。

| 病型 | 膵臓サイズの特徴 | 経時的変化 |

| 一過性 | 正常〜軽度縮小 | 寛解期に向けて正常化 |

| 永続性 | 正常〜軽度縮小 | 長期的に萎縮の可能性 |

| 症候群性 | 多様(症候群による) | 症候群に応じて変化 |

所見:a | 非造影CT; b | 造影CT; c,d | T1強調MRI; e,f | T2強調MRI; g,h | MRCP。膵頭部レベルの軸位スキャン(a, c, e)では、萎縮した膵頭部(矢印)と(a)では複数の小さな石灰化が見られます。脾静脈レベルの軸位スキャン(b, d, f)では、膵体部および尾部に相当する膵組織が見られず、通常は脾静脈の近接および腹側に位置します(大きな矢印)。MRCP画像(g)は、膵頭部に相当する短い膵管(小さな矢印)を描写していますが、膵体部および尾部に相当する管は指摘できません。一方、総胆管(大きな矢印)は正常な口径を有しています。画像a–gは異なるHNF1B変異を有する患者のものです。対照患者(膵病変なし)の他のMRCP画像(h)は、膵体部および尾部に相当する膵管の正常な経路(小さな矢印)および正常な口径の総胆管(大きな矢印)が描写されています。

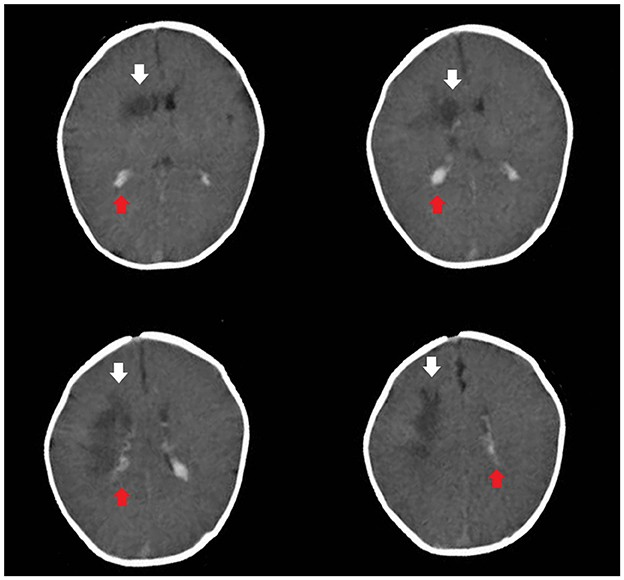

中枢神経系の画像所見

新生児糖尿病、特に永続性や症候群性の場合、中枢神経系に影響を及ぼすことがあり、MRIによる評価が重要となります。

MRIでは、以下のような所見が観察されることがあります。

- 大脳白質の信号異常

- 脳室周囲白質軟化症

- 小脳萎縮

これらの所見は、長期的な血糖コントロールの状態や、特定の遺伝子変異と関連している可能性があります。

そして、時に脳出血を来すことが報告されています。

| MRI所見 | 関連する病態 | 臨床的意義 |

| 白質信号異常 | 慢性的高血糖 | 神経発達への影響 |

| 脳室周囲白質軟化症 | 周産期合併症 | 運動発達への影響 |

| 小脳萎縮 | 特定の遺伝子変異 | 協調運動障害 |

所見:くも膜下出血(赤矢印)および右側脳室傍に不規則な低吸収域(白矢印)が認められる。

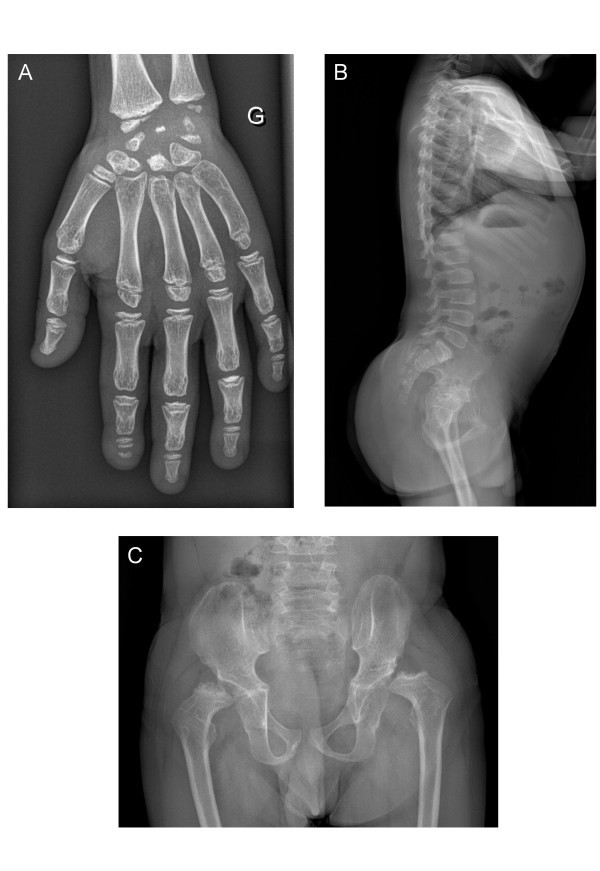

骨格系の画像所見

新生児糖尿病、特に症候群性の場合、骨格系に影響を及ぼすことがあり、X線検査やCTが評価に用いられます。

Wolcott-Rallison症候群などでは、以下のような骨格異常が観察されることがあります。

- 骨端異形成

- 脊椎の変形

- 骨密度の低下

これらの所見は、疾患の進行度や合併症のリスク評価に役立ちます。

所見:13歳のWRS患者のX線画像。A. 手:手根骨は小さく不規則であり、遠位橈骨および尺骨の骨端は異形成を示している。いくつかの指骨は異形成であり、近位端に異常な骨端杯形成が見られる。 B. 脊椎:脊椎の胸部領域では椎体の扁平化と前縁の欠損が見られる。 C. 骨盤:寛骨臼は低形成であり、大腿骨頭の骨端は異形成を示している。

腎臓の画像所見

長期的な血糖コントロール不良は腎臓にも影響を及ぼす可能性があり、超音波検査やMRIによる評価が行われます。

新生児期には顕著な変化が見られないことが多いですが、長期的には以下のような所見が観察されることがあります。

- 腎臓サイズの増大(初期段階)

- 皮髄境界の不明瞭化

- 腎皮質エコー輝度の上昇

これらの所見は、糖尿病性腎症の早期発見と経過観察に重要です。

| 画像所見 | 評価モダリティ | 臨床的意義 |

| 腎サイズ増大 | 超音波 | 初期の機能亢進 |

| 皮髄境界不明瞭化 | MRI | 組織構造の変化 |

| 皮質エコー輝度上昇 | 超音波 | 線維化の進行 |

心血管系の画像所見

新生児糖尿病患者の長期フォローアップにおいて、心血管系の評価は不可欠です。

心エコー検査やMRIが主に用いられ、以下のような所見に注意が払われます。

- 左室肥大

- 心機能の変化(駆出率の低下など)

- 大血管の動脈硬化性変化

これらの所見は、糖尿病による心血管系への長期的影響を反映しており、早期発見と適切な介入の基準となります。

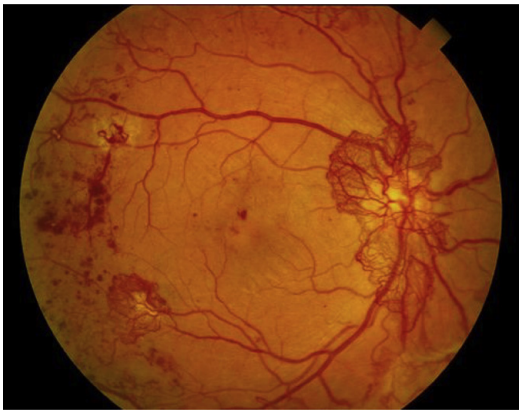

網膜の画像所見

網膜は糖尿病の影響を受けやすい組織の一つであり、眼底検査や蛍光眼底造影が評価に用いられます。

新生児期には顕著な変化が見られることは稀ですが、長期的なフォローアップでは以下のような所見に注意が必要です。

- 網膜微小血管瘤

- 網膜出血

- 硬性白斑

これらの所見は、糖尿病性網膜症の進行度を反映しており、視力保護のための早期介入の判断材料となります。

| 網膜所見 | 評価方法 | 臨床的意義 |

| 微小血管瘤 | 眼底検査 | 初期変化 |

| 網膜出血 | 蛍光眼底造影 | 中等度変化 |

| 硬性白斑 | OCT | 進行性変化 |

このように、新生児糖尿病の画像所見は多岐にわたり、直接的な診断というよりは、合併症の評価や長期的な経過観察において重要な役割を果たします。

所見:増殖糖尿病性網膜症における視神経乳頭および末梢網膜の新生血管化が認められる。

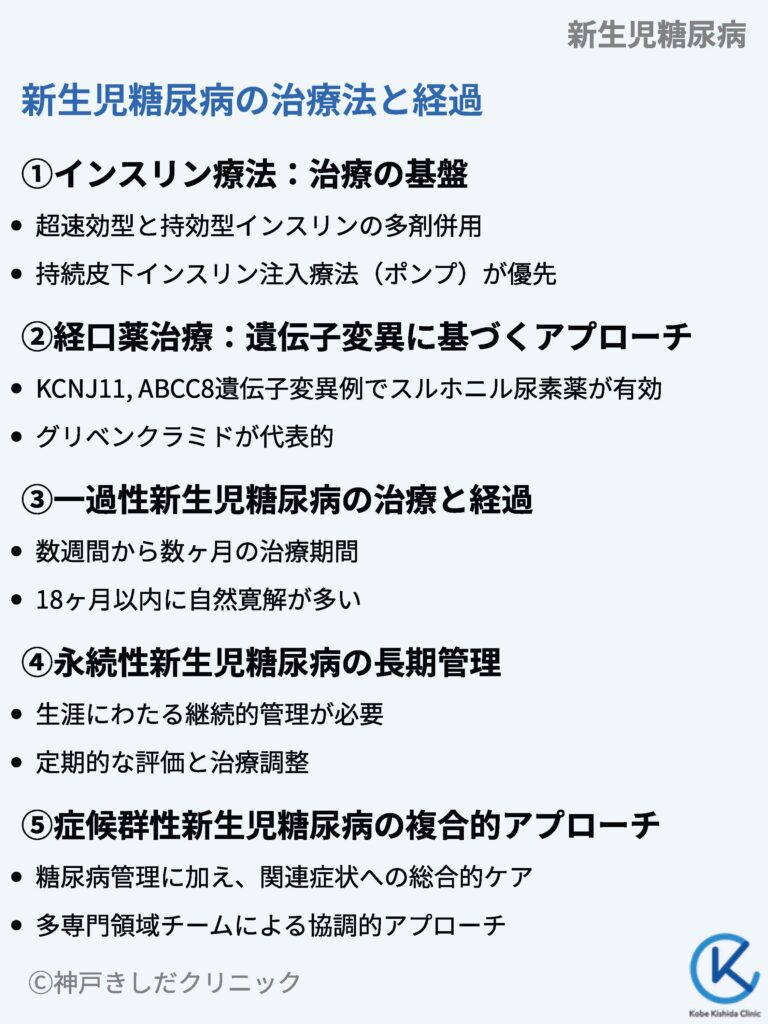

新生児糖尿病の治療法と経過:個別化アプローチから長期管理まで

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の治療は、病型や遺伝子変異の種類に応じて個別化されています。

一過性、永続性、症候群性の各病型で異なるアプローチが取られますが、いずれの場合も血糖コントロールの確立と合併症の予防が主要な目標となり、治療期間は病型によって数週間から生涯にわたるものまで多岐にわたります。

インスリン療法:新生児糖尿病治療の基盤

新生児糖尿病の初期治療では、ほぼ全ての症例でインスリン療法が第一選択となります。

新生児の体格や代謝特性を考慮し、超速効型インスリンや持効型インスリンを用いた多剤併用療法が一般的に選択されます。

投与方法としては、持続皮下インスリン注入療法(インスリンポンプ)が優先されることが多く、これにより細やかな血糖管理が可能となります。

| インスリン種類 | 作用時間 | 主な使用目的 |

| 超速効型 | 1-3時間 | 食後高血糖の抑制 |

| 持効型 | 24時間以上 | 基礎インスリン補充 |

インスリン投与量は、患児の体重や血糖値の変動に応じて細かく調整され、頻回の血糖モニタリングが不可欠です。

新生児期のインスリン療法には以下のような特徴があります。

- 低用量での開始(0.05-0.1単位/kg/時)

- 頻回の血糖測定(1-3時間ごと)

- 低血糖リスクへの注意

経口薬治療:遺伝子変異に基づくアプローチ

永続性新生児糖尿病の一部の症例、特にKCNJ11やABCC8遺伝子の変異が確認された場合、スルホニル尿素薬による経口治療が効果を示すことがあります。

この治療法は、変異したATP感受性カリウムチャネルを直接ターゲットとし、インスリン分泌を促進する効果があります。

スルホニル尿素薬の代表的な製剤としては、グリベンクラミドが挙げられ、その投与量は慎重に調整されます。

| 遺伝子変異 | 推奨される経口薬 | 期待される効果 |

| KCNJ11 | グリベンクラミド | インスリン分泌促進 |

| ABCC8 | グリベンクラミド | インスリン分泌促進 |

経口薬治療への移行は段階的に行われ、インスリン療法からの切り替えには慎重なモニタリングが必要です。

一過性新生児糖尿病の治療と経過

一過性新生児糖尿病の治療は、初期の厳密な血糖コントロールと、その後の慎重な経過観察が中心となります。

治療期間は通常数週間から数ヶ月程度であり、多くの症例で18ヶ月以内に自然寛解が見られます。

寛解後も定期的なフォローアップが重要で、以下のような点に注意が払われます。

- 血糖値の定期的なチェック

- 成長発達の評価

- 再発の兆候の早期発見

寛解後の経過観察期間は個々の症例により異なりますが、一般的に思春期まで継続されることが多いです。

| 治療段階 | 期間 | 主な介入 |

| 急性期 | 数週間〜数ヶ月 | インスリン療法 |

| 寛解期 | 〜18ヶ月 | 段階的な治療中止 |

| 経過観察期 | 思春期まで | 定期的な血糖チェック |

永続性新生児糖尿病の長期管理

永続性新生児糖尿病の治療は、生涯にわたる継続的な管理が必要となります。

治療法の選択は遺伝子検査の結果に大きく依存し、KCNJ11やABCC8遺伝子変異例ではスルホニル尿素薬が、その他の症例ではインスリン療法が中心となります。

長期管理における主要な目標には以下が含まれます。

- 血糖値の安定化

- 成長発達の促進

- 合併症の予防

治療効果の評価は定期的に行われ、必要に応じて治療内容の調整が行われます。

| 評価項目 | 頻度 | 目的 |

| HbA1c | 3ヶ月ごと | 長期血糖コントロールの評価 |

| 成長曲線 | 毎月 | 身体発育の追跡 |

| 神経学的評価 | 6-12ヶ月ごと | 発達の評価 |

症候群性新生児糖尿病の複合的アプローチ

症候群性新生児糖尿病の治療は、糖尿病管理に加えて、関連する他の症状に対する総合的なケアが必要です。

治療期間は生涯にわたり、多専門領域チームによる協調的なアプローチが不可欠となります。

治療戦略には以下のような要素が含まれます。

- 糖尿病に対するインスリン療法または経口薬治療

- 関連症状に対する対症療法

- リハビリテーション(必要に応じて)

- 栄養サポート

症候群の種類によっては、特殊な治療法が必要となる場合もあり、個々の患者に合わせたきめ細かな対応が求められます。

このように、新生児糖尿病の治療は病型や遺伝子変異の種類によって大きく異なり、個別化されたアプローチが重要です。

一過性新生児糖尿病では比較的短期間での寛解が期待できる一方、永続性や症候群性の場合は生涯にわたる管理が必要となります。

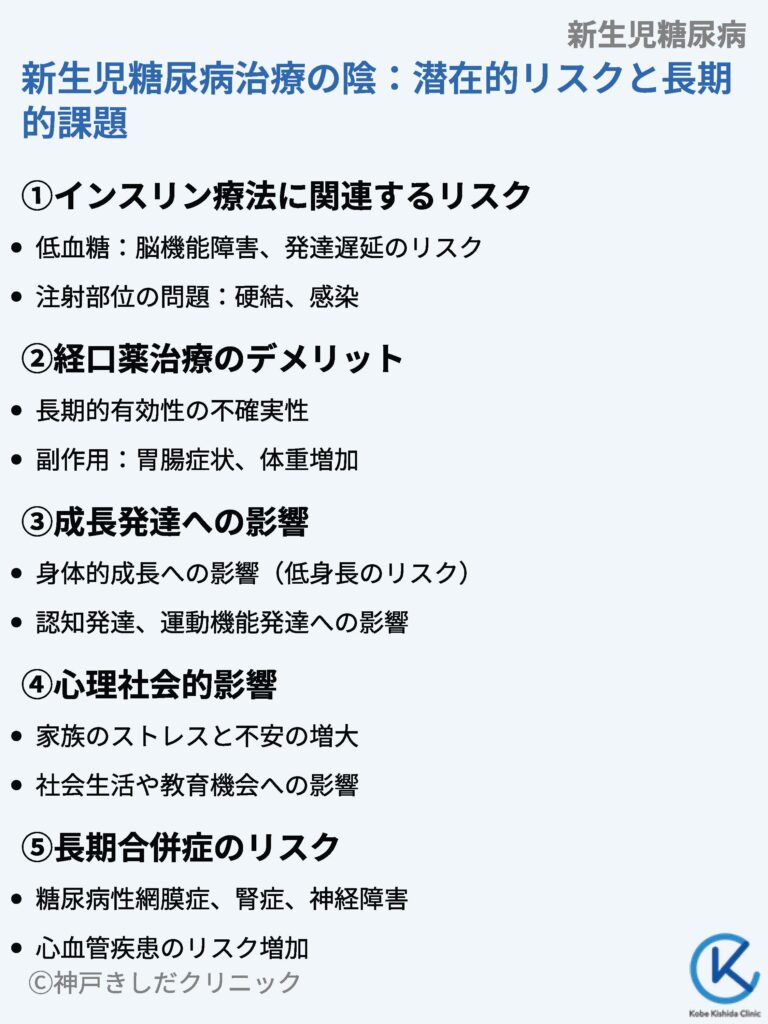

新生児糖尿病治療の陰:潜在的リスクと長期的課題

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の治療は患者の生命維持と発達に不可欠である一方、インスリン療法や経口薬治療に伴う副作用、長期的な合併症リスク、そして心理社会的な影響など、様々なデメリットやリスクが存在します。

これらは一過性、永続性、症候群性の各病型で異なる様相を呈するため、慎重な管理と継続的なモニタリングが求められます。

インスリン療法に関連するリスク

新生児糖尿病の主要な治療法であるインスリン療法には、いくつかの潜在的なリスクが伴います。

最も懸念されるのは低血糖のリスクであり、新生児の場合、症状の認識が困難なことから特に注意が必要です。

低血糖は以下のような深刻な影響をもたらす可能性があります。

- 脳機能障害

- 発達遅延

- けいれん

また、頻回のインスリン注射やインスリンポンプの使用に伴う局所的な問題も考慮する必要があります。

| リスク | 発生頻度 | 潜在的影響 |

| 低血糖 | 高頻度 | 神経学的障害 |

| 注射部位の硬結 | 中程度 | インスリン吸収不良 |

| 感染 | 低頻度 | 局所炎症、敗血症 |

経口薬治療のデメリット

永続性新生児糖尿病の一部で使用されるスルホニル尿素薬には、独自のリスクプロファイルがあります。

主なデメリットとしては以下が挙げられます。

- 長期的な有効性の不確実性

- 副作用(胃腸症状、体重増加など)

- 薬物相互作用の可能性

特に新生児や乳児への長期投与に関するデータが限られているため、慎重なモニタリングが重要となります。

| 副作用 | 発現時期 | 対処法 |

| 胃腸症状 | 投与初期 | 用量調整、対症療法 |

| 体重増加 | 長期投与時 | 栄養指導、運動療法 |

| 肝機能異常 | 不定期 | 定期的な肝機能検査 |

成長発達への影響

新生児糖尿病の治療が患児の成長発達に及ぼす影響は、長期的な観点から考慮すべき重要な課題です。

インスリン療法や経口薬治療が、以下のような側面に影響を与える可能性があります。

- 身体的成長(特に低身長のリスク)

- 認知発達

- 運動機能の発達

これらの影響は、血糖コントロールの状態や治療の継続期間によって異なりますが、一過性、永続性、症候群性のいずれの病型でも注意深い観察が必要です。

心理社会的影響

新生児糖尿病の診断と長期的な管理は、患児とその家族に大きな心理的負担をもたらす可能性があります。

特に以下のような側面でデメリットが生じることがあります。

- 家族のストレスと不安の増大

- 社会生活や教育機会への影響

- 自尊心や自己イメージの形成への影響

これらの心理社会的な課題は、患児の成長とともに変化し、思春期や成人期にも持続する可能性があります。

| 年齢段階 | 主な心理社会的課題 | 支援の焦点 |

| 乳幼児期 | 家族の適応 | 親へのサポート |

| 学童期 | 学校生活への適応 | 教育環境の調整 |

| 思春期 | アイデンティティ形成 | 自己管理能力の育成 |

長期合併症のリスク

新生児糖尿病の長期管理における最大の課題の一つは、慢性的な高血糖に起因する合併症のリスクです。

主な長期合併症には以下が含まれます。

- 糖尿病性網膜症

- 糖尿病性腎症

- 糖尿病性神経障害

- 心血管疾患

これらの合併症は、一過性新生児糖尿病よりも永続性や症候群性の患者で発生リスクが高くなります。

| 合併症 | 好発時期 | 予防的アプローチ |

| 網膜症 | 思春期以降 | 定期的な眼科検診 |

| 腎症 | 若年成人期 | 尿中アルブミン測定 |

| 神経障害 | 成人期 | 神経学的評価 |

治療抵抗性と薬剤耐性

長期的な治療の過程で、治療抵抗性や薬剤耐性が発生するリスクも考慮する必要があります。

これらの問題は、以下のような形で現れることがあります。

- インスリン感受性の低下

- 経口薬の効果減弱

- 血糖コントロールの悪化

特に永続性新生児糖尿病や症候群性新生児糖尿病の患者では、生涯にわたる治療の中でこれらの問題に直面する可能性が高くなります。

このように、新生児糖尿病の治療には多くの潜在的なリスクやデメリットが存在し、これらは患児の生涯にわたって影響を及ぼす可能性があります。

一過性新生児糖尿病では比較的短期間で寛解が期待できるものの、その間の厳密な管理が求められ、永続性や症候群性の場合は生涯にわたるリスク管理が重要となります。

これらのリスクを最小限に抑えつつ、患児の健康と生活の質を最大化するためには、多職種による包括的なアプローチと、家族を含めた継続的な教育とサポートが不可欠です。

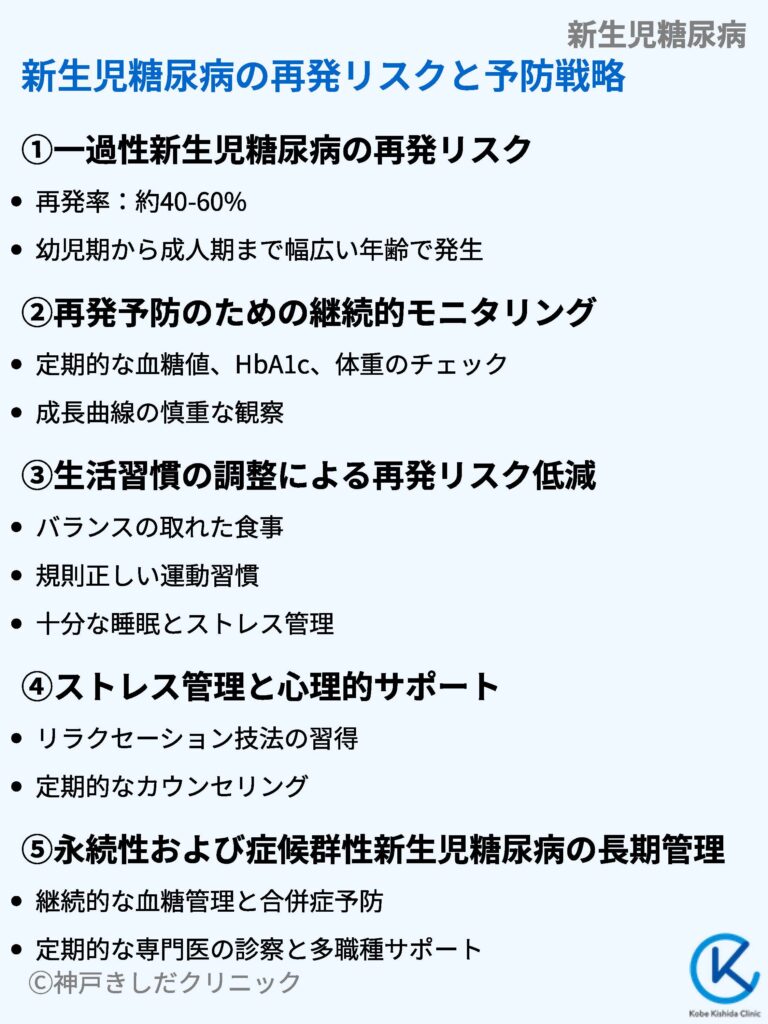

新生児糖尿病の再発リスクと予防戦略

新生児糖尿病(しんせいじとうにょうびょう)の再発可能性は病型によって大きく異なり、一過性新生児糖尿病では高い再発リスクがある一方、永続性および症候群性新生児糖尿病では再発という概念よりも継続的な管理が焦点となります。

いずれの場合も長期的な健康維持と合併症予防のための戦略が不可欠です。

一過性新生児糖尿病の再発リスク

一過性新生児糖尿病は、その名の通り一時的な寛解が特徴ですが、再発のリスクが高いことが知られています。

寛解後の再発率は研究によって異なりますが、おおよそ40-60%の患者で再発が報告されており、この数字は決して無視できるものではありません。

再発のタイミングは個人差が大きく、幼児期から思春期、さらには成人期まで幅広い年齢で起こり得るため、長期的な経過観察が重要となります。

| 再発時期 | 推定頻度 | 特徴 |

| 幼児期 | 20-30% | 成長に伴うストレス |

| 思春期 | 30-40% | ホルモン変化の影響 |

| 成人期 | 10-20% | 生活習慣の変化 |

再発予防のための継続的モニタリング

一過性新生児糖尿病の再発予防には、定期的なモニタリングが欠かせません。具体的には、以下のような項目を定期的にチェックすることが推奨されます。

- 空腹時血糖値

- HbA1c値

- 体重変化

- 成長曲線の推移

これらの指標を注意深く観察することで、再発の兆候を早期に捉えることができる可能性があります。

モニタリングの頻度は年齢や個々の状況によって異なりますが、一般的には以下のようなスケジュールが考えられます。

| 年齢 | モニタリング頻度 | 重点項目 |

| 乳幼児期 | 1-3ヶ月ごと | 成長曲線、血糖値 |

| 学童期 | 3-6ヶ月ごと | HbA1c、体重変化 |

| 思春期以降 | 6-12ヶ月ごと | 全項目総合評価 |

生活習慣の調整による再発リスク低減

新生児糖尿病の再発予防において、適切な生活習慣の維持は極めて重要です。

特に以下の点に注意を払うことが推奨されます。

- バランスの取れた食事

- 規則正しい運動習慣

- 十分な睡眠とストレス管理

これらの生活習慣は、血糖値の安定化だけでなく、全身の健康維持にも寄与します。

家族全体で健康的な生活習慣を身につけることで、患者のサポート体制を強化し、再発リスクの低減につながる可能性があります。

ストレス管理と心理的サポート

新生児糖尿病の再発予防において、心理的なストレス管理も重要な要素となります。

ストレスは血糖値に直接的な影響を与える可能性があるため、以下のような取り組みが有効です。

- リラクセーション技法の習得

- 定期的なカウンセリング

- 家族や友人とのコミュニケーション強化

これらの取り組みは、患者本人だけでなく、家族全体のメンタルヘルスケアにも役立ちます。

| ストレス管理法 | 効果 | 実施頻度 |

| 深呼吸法 | 即時的なリラックス | 毎日 |

| マインドフルネス | 長期的なストレス耐性向上 | 週1-2回 |

| 家族との対話 | 情緒的サポート | 随時 |

永続性および症候群性新生児糖尿病の長期管理

永続性および症候群性新生児糖尿病では、再発という概念よりも、継続的な血糖管理と合併症予防が焦点となります。

これらの病型では、生涯にわたる管理が必要となるため、以下の点に特に注意を払う必要があります。

- 血糖値の安定化

- 成長発達のモニタリング

- 合併症スクリーニングの定期実施

長期的な健康維持のためには、医療チームとの密接な連携が不可欠です。

定期的な専門医の診察と、必要に応じた多職種によるサポートを受けることで、よりきめ細かな管理が可能となります。

| 管理項目 | 評価頻度 | 目的 |

| 血糖値 | 毎日 | 日常的な管理 |

| HbA1c | 3-6ヶ月ごと | 長期血糖コントロール評価 |

| 眼科検診 | 年1回以上 | 網膜症早期発見 |

| 腎機能検査 | 年1回 | 腎症スクリーニング |

遺伝カウンセリングの役割

新生児糖尿病の再発予防と長期管理において、遺伝カウンセリングは重要な役割を果たします。

特に以下の点で有用性が高いとされています。

- 家族内での遺伝リスクの評価

- 将来の妊娠計画に関する助言

- 遺伝子検査結果の解釈と活用

遺伝カウンセリングを通じて、患者とその家族は疾患に対する理解を深め、より効果的な予防策を講じることができる可能性があります。

このように、新生児糖尿病の再発予防と長期管理は、病型によってアプローチが異なるものの、いずれも継続的なモニタリングと包括的な健康管理が基本となります。

一過性新生児糖尿病では再発の可能性を常に念頭に置き、定期的な評価と生活習慣の調整が重要です。

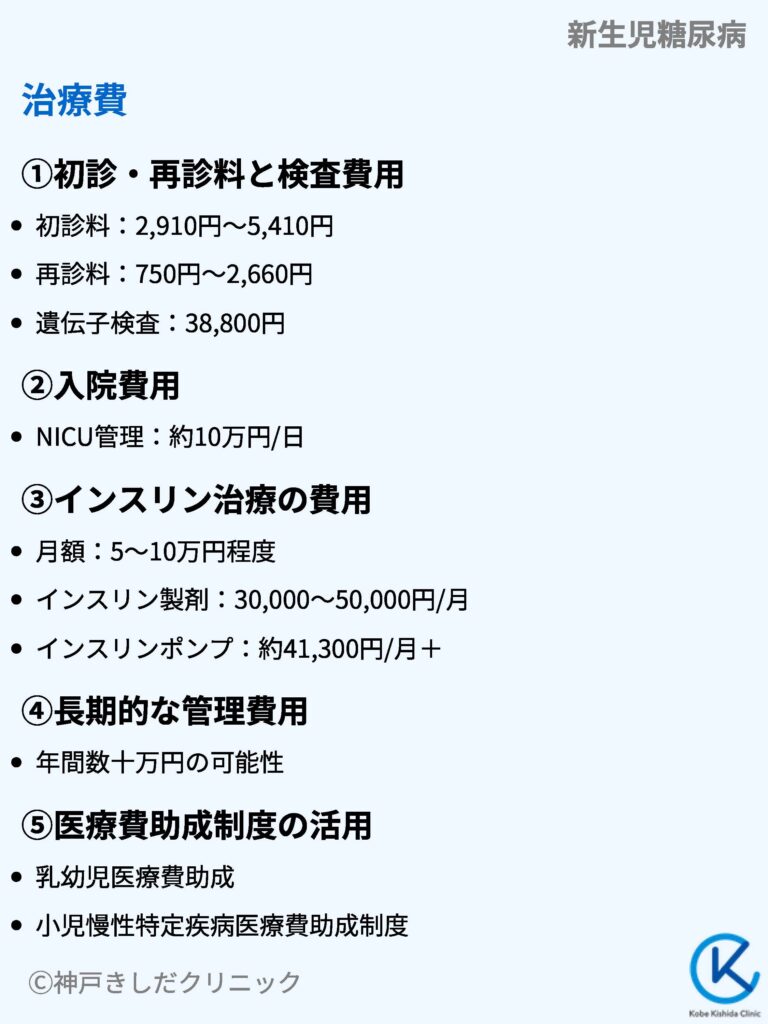

治療費

新生児糖尿病の治療費は高額となり、家族に大きな経済的負担をもたらす可能性があります。

初診・再診料と検査費用

初診料は2,910円~5,410円、再診料は750円~2,660円ですが、乳幼児医療の補助があり、非常に低額となります。ただし、専門的な検査費用が加わると高額になります。

| 項目 | 費用(円) |

| 初診料 | 2,910円~5,410円 |

| 再診料 | 750円~2,660円 |

| 遺伝子検査 | 38,800円 |

入院費用

新生児集中治療室(NICU)での管理が必要な場合、1日あたりの費用は約10万円に達することがあります。

インスリン治療の費用

インスリン製剤やポンプの費用は月額5〜10万円程度かかることがあります。

| 項目 | 月額費用(円) |

| インスリン製剤 | 30,000〜50,000 |

| インスリンポンプ | プログラム付きシリンジポンプ:25,000円+在宅自己注射指導管理料:12,300円+ 血糖自己測定器加算:4,000-15,000円+薬剤費など |

長期的な管理費用

定期的な検査や合併症予防のための費用が継続的に発生し、年間で数十万円に及ぶことがあります。

なお、上記の価格は2024年9月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上

- 参考にした論文